整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭中的应用疗效分析

阿依姑丽·努尔帕提姑丽·麦合木提

摘要:目的:分析整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭中的应用效果及治疗影响。方法:选取本院确诊慢性肺源性心脏病合并心力衰竭患者67例,行对比性护理研究,研究时间段为2019年8月~2021年8月,将患者随机分组后(参照组34例,试验组33例),分别实施常规护理、整体护理。评价患者心肺功能指标、病情控制率及护理满意度。结果:患者护理前心肺功能指标组间对比结果无统计学差异,P>0.05;试验组护理后FVC、FEV1、LVEF、6MWD及病情控制率、护理满意度均高于参照组,差异显著,P<0.05。结论:予以慢性肺源性心脏病合并心力衰竭患者整体护理,可在完善肺通气功能、心功能针对性护理实施后,积极延缓患者病情进展,改善心肺功能及循環系统运动负荷水平。

关键词:整体护理;慢性肺源性心脏病;心力衰竭;护理效果

前言

心力衰竭是慢性肺源性心脏病患者临床常见并发症类型,多在心脏功能进展至一定程度后诱发,且可刺激慢性肺源疾病及心脏病进展,威胁患者预后生命安全,故积极护理实施或可在临床治疗配合下改善患者心肺功能,提升病情控制效果[1]。因此,为分析整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭中的应用效果及治疗影响,特设本次研究,现将研究结果详述如下:

1研究方法

1.1护理方法 参照组实施常规护理,试验组实施整体护理。常规护理:即在患者定期就诊、复诊期间,引导其阅读院内自制健康宣教手册,了解疾病知识,实施药物治疗指导及健康干预、引导措施,如饮食指导、康复指导等。整体护理:(1)健康宣教:依据患者治疗复诊情况,开展针对性疾病知识健康宣教,针对初治者需就疾病危害性、临床可控性开展教育,以正视疾病;针对复诊者,需就疾病生活自护、并发症预防及治疗知识开展教育,提升患者自护技能水平。(2)康复护理:患者定期复诊、治疗期间,依据患者慢性肺疾病、心脏病及心理衰竭进展情况及肺通气功能水平,制定个体化康复护理计划,引导患者经呼吸训练、有氧运动锻炼等综合改善心肺功能水平,稳定病情,提升预后质量。

1.2统计学方法采用Excel建立数据库,SPSS27.0对数据进行统计学分析,如对比分析结果为P<0.05或P<0.01时,差异显著,具有统计学意义。

2临床资料选取本院确诊慢性肺源性心脏病合并心力衰竭患者67例,行对比性护理研究,研究时间段为2019年8月~2021年8月,将患者随机分组,参照组34例,试验组33例。临床资料组间对比结果无统计学差异,P>0.05,研究结果可比。

2.1参照组 男19例,女15例,年龄48~78岁,平均(63.05±4.25)岁,病程(19.65±4.22)个月,NYHAⅡ级16例、Ⅲ级18例。

2.2试验组 男18例,女15例,年龄48~78岁,平均(63.11±4.27)岁,病程(19.69±4.25)个月,NYHAⅡ级14例、Ⅲ级19例。

2.3排纳标准 纳入标准:(1)患者均为慢性肺源性心脏病确诊后,病程期间继发心力衰竭;(2)思维意识健全,自愿加入本次研究。排除标准:(1)其他病因所致心力衰竭者;(2)临床资料不全者;(3)护理配合度极差者。

3观察指标 评价患者心肺功能指标、病情控制率及护理满意度。

4研究结果

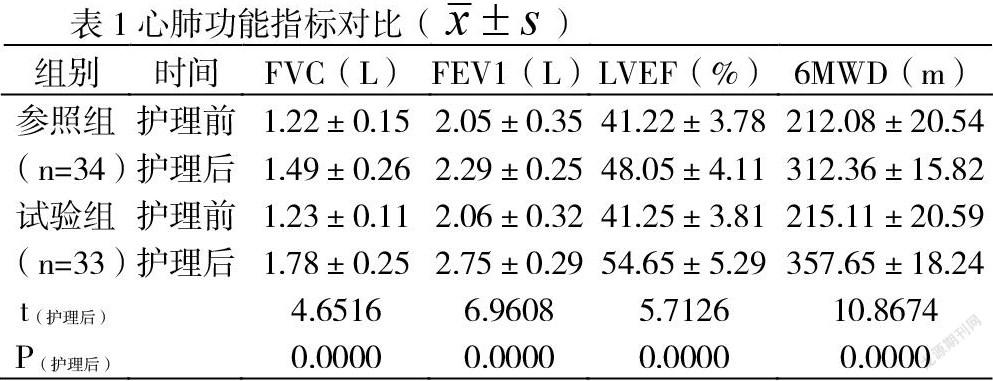

4.1心肺功能指标对比 试验组护理后FVC(1.78±0.25)L、FEV1(2.75±0.29)L、LVEF(54.65±5.29)%、6MWD(357.65±18.24)m升高,优于参照组,差异显著,P<0.05。见表1。

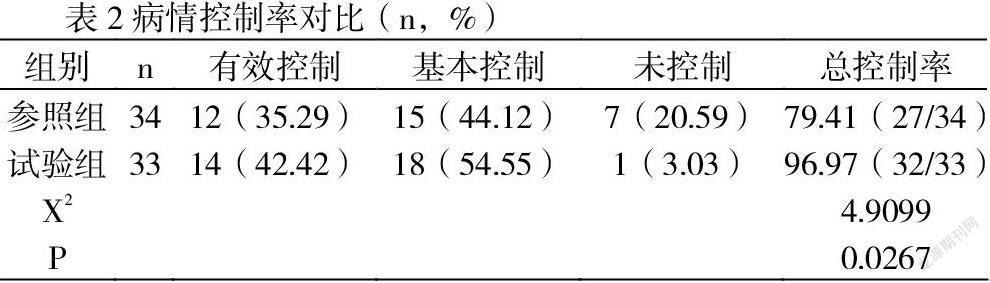

4.2病情控制率对比 试验组病情控制率(96.97%)高于参照组,差异显著,P<0.05。见表2。

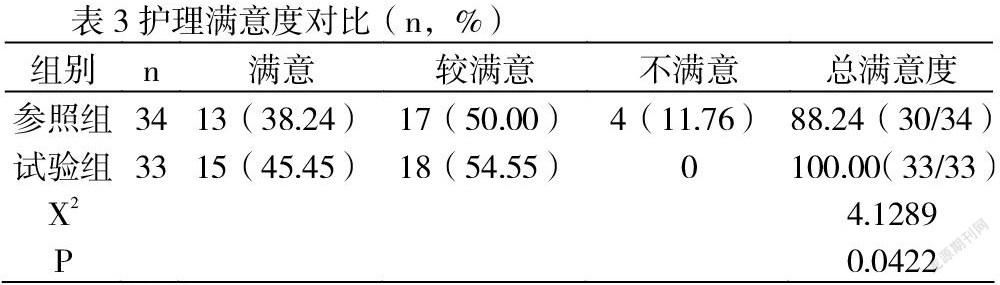

4.3护理满意度对比 试验组护理满意度(100.00%)高于参照组,差异显著,P<0.05。见表3。

5讨论

研究结果表明:试验组护理后FVC、FEV1、LVEF、6MWD及病情控制率、护理满意度均高于参照组,差异显著,P<0.05。

予以慢性肺源性心脏病合并心力衰竭患者整体护理,可在针对不同就诊阶段患者实施不同内容健康教育后,帮助其实现对疾病机制、危害性、并发症、临床治疗及自护预防知识的完善认知、掌握,并帮助其在个体化呼吸训练、有氧运动锻炼综合康复指导下,逐步提升心肺功能,进而辅助药物治疗提升患者病情控制效果[2-3]。

综上所述,予以慢性肺源性心脏病合并心力衰竭患者整体护理,可在完善肺通气功能、心功能针对性护理实施后,积极延缓患者病情进展,改善心肺功能及循环系统运动负荷水平。

参考文献:

[1] 曾亚英,谢珊凤. 整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭护理中的临床疗效分析[J]. 心血管病防治知识,2020,10(23):52-54.

[2] 黄晓愈. 整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭护理中的应用价值探讨[J]. 心血管病防治知识,2021,11(8):51-53.

[3] 周雅梅,程兰慧,周辉. 整体护理在慢性肺源性心脏病合并心力衰竭中的应用探讨[J]. 继续医学教育,2018,32(12):131-133.