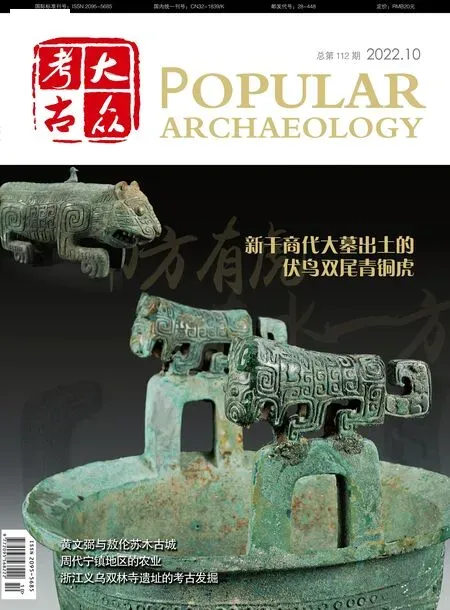

从秦刻石文字到唐代书法诸体

文 图/王学理

秦刻石文字

时下美术类出版社出版发行的楷、草、行、隶、篆等法帖,除少数墨迹本之外,以刻石拓本居多。刻石作为一种文字载体,以秦人“石鼓文”为最早。早于石鼓记事的文字,最早可以追溯至新石器时代陶器上的“文字符号”,大概是中国文字的雏形。商代的甲骨文,则是传世最早的中国文字;而甲骨文产生的同时,还出现了镌刻于青铜器上的铭文(后世称为“钟鼎文”“金文”“大篆”),其盛行于两周时期。

早期秦人受到周文化的熏陶,已经记事于铜器。如西周晚期的“不其簋”、春秋初年的秦公镈钟(宝鸡太公庙出土)、春秋晚期的“秦公簋”(甘肃秦州出土),以及“秦公钟”等。从书法角度看,这些金文结构稳重,字形优美,展现着大篆简练线条化的风格。

春秋中晚期,秦人创造出石鼓文这种刻石文字形式,因刻石外形似鼓而得名。石鼓文与凤翔秦公一号大墓石磬铭文比较接近,当刻于秦景公之时,约在公元前572 年或公元前545 年后数年内。

凤翔秦公一号大墓出土石磬多枚,经缀合后共有铭文26 条,计206 个字。石鼓与石磬都是秦景公之物,不仅反映了刻石记事形式的多样性,其纤细精巧的书体风格对后世影响深远。

石鼓文,先秦刻石文字,因刻石外形似鼓而得名。发现于唐初,共计10 枚,高约三尺,径约二尺,各刻大篆四言诗1 首,共10 首。内容最早被认为是记叙秦王出猎的场面,故又称“猎碣”。对于其年代,传统金石学者大概有十几种不同的意见和看法,主要有秦襄公、秦文公、秦德公、秦穆公、秦献公、秦惠文王等说。

“不其簋”及其铭文拓片

秦石鼓

石鼓文拓片(局部)

在石鼓与石磬之后,秦人刻字记事又有新的突破。从秦惠文王四年(公元前334 年)“封宗邑陶券”(1948 年出土于户县沣河之滨,现藏于陕西师范大学图书馆,最早由西北大学陈直教授披露)、秦始皇陵园居赀役人瓦志,到湖北云梦睡虎地秦墓M7 木椁室门楣上刻字,其刻技娴熟、技法简单,说明秦人刻字已经完成了由石到木的转变。

里耶秦简

由雕刻到书写,是秦人记事方法的转变和记事载体的扩大,书法趣味也有了质的提升。四川青川《更修田律》木牍、甘肃天水放马滩7 幅木板地图和460枚秦简,特别是湖北云梦睡虎地秦墓法律竹简、湖南龙山县里耶简牍,隶体自由,富有律动之感。

从摩崖到碑刻的书法过渡

秦人由石鼓开始的文字刻石,创造了一个历久不衰的记事系统。秦始皇统一中国,为了推行秦小篆这一统一书体,令李斯、赵高、胡毋敬三人分别写了《仓颉篇》、《爰历篇》和《博学篇》作为范本。在五次出巡途中,先后于峄山、泰山、之罘、琅琊、碣石和会稽等地刻石7 处。这些刻石文字,均出自李斯的手笔。但存世不多,《泰山刻石》在明代能看到的只剩下29 个字,现存于泰庙之内的残块则仅剩10 个字。《琅琊台刻石》于清光绪二十六年(1900)崩毁于雷雨。1921年,诸城县当局在琅琊台(海神祠)原址上拾得断石数块,现藏于中国国家博物馆,但剥泐严重,字迹漫漶,可辨者仅有“六合之内,皇帝之土。西有流沙,南有北户,东有东海,过大夏。人迹所至,无不臣者”等字句,使人只能在朦胧中领略标准秀丽的小篆书体。

琅琊台刻石拓片

西汉时的刻石材料,目前所见最早的是赵王刘遂的《群臣上寿刻石》。据清代陆增祥的《八琼室金石补正》记载,《群臣上寿刻石》出自河北永年县朱山顶,形成于汉文帝后元六年(前158 年),当属于赵王与群臣饮酒时应对的实录。其字体虽是小篆,但已趋近方形,转笔方折,含有隶意。

汉武帝也多次登泰山,行封禅礼,还西上崆峒山,南巡九嶷、天柱,北登琅琊。虽说文献中多有他刻石的记载,但迄今为止还未见到这些摩崖刻石的遗迹。只有霍去病墓前的一块花岗石上,阴刻着隶书的“平原乐陵宿伯直(?)霍巨孟”、篆书“左司空”等字,留传下来。

摩崖指刻有文字的山崖、石壁之天然石。前人常于需要叙功纪事的地方就地刻石,不另立碑。由于摩崖常位于崇山峻岭之间、山巅断崖之上,故不易受人为破坏,而往往受陵谷变迁、风雨侵蚀的坏损。据清叶昌炽考证,远在商、周时代已有摩崖出现。近人马衡《凡将斋金石丛稿·中国金石学概要》认为:“摩崖者,刻于崖壁者也,故曰天然之石。秦刻石中唯碣石一刻曰刻碣石门,不云立石,疑即摩崖。”

霍去病墓石雕及刻石文字

《石门颂》

虽然汉代摩崖刻石留存数量较少,但汉代简牍却空前繁荣,如甘肃敦煌、酒泉、张掖、武威、居延、天水,新疆罗布泊,青海大通,山东临沂,安徽阜阳,湖北江陵、云梦,湖南长沙马王堆等地都有汉代竹简和木牍的出土。汉代简牍不但分布地域广、出土数量多,而且内容丰富,涉及汉代社会生活的方方面面。其书写文字为汉隶,书法意趣浓郁,形态各异。与丰富的简牍文字材料相比,摩崖刻石则因缺少了政府行为的支撑而体量较小。此外,简牍文字承载内容多,这可能是西汉摩崖体量不大又一个重要原因。

东汉是刻石文字分化与定型的重要阶段。陕西汉中褒斜道上的《石门颂》、甘肃成县的《西狭颂》和陕西略阳的《郙阁颂》,布局宏大,内容丰富,体势雄伟,字体方正,表现出淳朴古拙,是东汉摩崖的精粹。

目前能见到的汉碑有300 余通,一般认为西汉成帝河平三年(前26 年)的《麃孝禹碑》是目前所见最早的碑,石碑大约在此时作为独立形态存在。而摩崖和石碑的彻底分离,大约在东汉后期。从此形成两大系统,各自独立发展,在历史长河中生生不息,结出了累累的书法硕果。

《曹全碑》

褚遂良《雁塔圣教序》

唐人的书法艺术成就

西汉摩崖石刻的书体虽然以汉隶为主,但行书、正楷也显露出身影。茂陵“霍巨孟”刻字已有波磔挑笔,银雀山汉墓竹简《孙子兵法》《孙膑兵法》中的字体笔画同样也带有燕尾波挑,显然是汉碑书法之美的前兆。

东汉除摩崖刻石外,石碑遍地开花有如“碑碣云起”。特别是东汉后期,隶书趋于工整和精巧,结构扁平,笔画出现了波磔(撇捺)。东汉中平二年(185 年)十月,王敞等人为郃阳令曹全纪功颂德而立的《曹全碑》,可谓书法艺术的第一高峰。《曹全碑》被书法界评价为气韵秀丽,正中寓欹,平和简静,内刚外柔。每字都有主笔,粗长突出,借以平衡各个笔画的重心。横画蚕头雁尾,厚重而特长 ;反挑圆转、撇捺左右相对舒展。字形扁平,多取横势。波挑、钩捺厚重舒展,有飘逸之感;随字赋形,各具变化,飘逸劲秀,甚具美感。

三国两晋南北朝时期,篆、隶、真、草各体齐备。隋唐五代时期,在唐太宗等皇帝及诸王好书的影响下,涌现出欧阳询、虞世南、薛稷、颜真卿、张旭、怀素、柳公权等代表性书家。他们以各自独特的艺术魅力成为后世不可逾越的楷模。

欧阳询(557—641 年)、虞世南(558—638 年)、褚遂良(596—659 年)和薛稷(649—713 年)被称为“初唐四大书法家”。“欧体”最为严正,结体长方平稳,但非“黄金比例”。在书丹的安排上,字的笔画多少有所变化,往往不拘一格。点画的特征尤多,富于变化,因而就能从险劲中异峰突起,出人意料。其《九成宫醴泉铭》是后世学楷的范本。虞字的特征是笔圆而体方,含蓄收敛,不露锋芒,外柔内刚,从《孔子庙堂碑》中可见一斑。褚遂良深受欧、虞两位的影响,方圆兼备,波势自然,下笔遒劲,书势向右,显得沉着。笔画轻重分明,点画不用逆锋起笔,写得爽利,笔画间的韵律感较强。其《雁塔圣教序》就是最好的例证。薛稷是褚遂良的高足,用笔纤瘦,以后宋徽宗的“瘦金体”则是承续薛体而来。

唐太宗李世民书法

李阳冰篆书

楷书中的“颜体”是盛唐时期颜真卿所创,其篆、隶、行、草都有所长。早期的楷书如《多宝塔碑》结体方正沉稳,端庄而谨密。晚年的《颜勤礼碑》书法成熟完备,笔画横细竖粗,左直右抱又各有变化,显得气势磅礴又雍容华贵,其唐楷被认为是书法史上继王羲之之后的又一座里程碑。

楷书中的“柳体”系晚唐时期柳公权(778—865 年)所创。柳初学二王,后受欧、虞、褚、薛、颜等大家影响,自成一家,以63 岁时的《玄秘塔》最为有名,笔画横细竖粗,瘦硬挺拔,呈现出成熟柳体的风范。

行书中,不能不提唐太宗李世民。他极爱王羲之的《兰亭序》,而又工于行、草两体。其传世的《温泉铭》不但创立行草入碑的先例,而且笔法雄厚自然浑成,无一笔失度。其书法理论把“北风”“南韵”充分展现在自己的作品中。同时期的褚遂良以及以后的李邕、萧诚、张从申、苏灵芝、吴通微、王缙等辈的行书也各有特色。

草书在唐代是书法中又一颗耀眼的明星,最早的孙过庭(约646—690 年)草书深得二王之法,又有理论《书谱》一书传世。中唐时期的贺知章(659—744年)、张旭(675—759 年)和怀素(737—?年)被称为“唐草三杰”。好酒能诗,性格狂放,具有创新意识的他们把浪漫的书风发挥到了极致,开创了草书史上的一座座高峰。

隶书受唐玄宗的影响,也是名家辈出。玄宗李隆基写的《石台孝经》至今藏于西安碑林,结体端雅,笔法工整,字迹清新,秀美多姿。史惟则、韩择木、蔡有邻、梁升卿、卢藏用等人的隶书都为一时之冠。

篆书在唐代突破楷、隶、行、草兴盛的风尚,别开生面,李阳冰(721—785年)继承秦李斯的玉箸笔法,又独创“铁线篆”。随后,瞿令问、袁滋、李庾等人的篆书也各领风骚。唐篆字形纵长、构图饱满、笔画匀称,线条圆起圆收,具有庄重雅致的风貌,故而多用于碑额、墓志盖,历代不绝。

——识记“己”“已”“巳”