北宋朔学之经学体系与思想特征

王淑梅

(1.河北师范大学 文学院,河北 石家庄 050024;2.河北农业大学 人文学院,河北 保定 071000)

北宋中期是宋学的大发展时期,荆公新学、温公朔学、苏氏蜀学和关洛理学等学派并立,它们成果丰富且各成体系。宋代李石在《苏文忠集御叙跋》中提出蜀学、洛学、朔学“皆曰元祐学,相羽翼以攻新说”(1)李石:《方舟集》卷13,文渊阁四库全书本。,指出当时学派倾向及其政治背景。朔学以司马光为领袖,其主要成员包括范祖禹、刘安世、晁说之、刘挚等人,他们在经、史、文等方面都形成了比较系统的思想体系,其史学成就尤为突出也备受推崇,而经学、文学所受关注相对较少。其实,儒家经学作为传统学术之根底,朔学成员对之用力颇深。司马光向以“朴儒”自视,朱熹把他与周敦颐、邵雍、张载、二程合称为“北宋道学六先生”,并为其作图赞。二程称扬司马光在古今不杂者之列:“小程子谓:‘阅人多矣!不杂者,司马、邵、张三人耳’。”(2)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,中华书局,1986年版,第2页。《宋元学案》为之作《涑水学案》,位列第七且第一个享有上下两卷的篇幅。范祖禹“高文博学”“湛深经术”,晁说之自述“吾年三十而五经立矣”,四库馆臣评其“辩证经史,多极精当”,刘安世承司马光之学以诚立身,《宋元学案》分别为三人作《华阳学案》《景迂学案》及《元城学案》,称述其学术渊源和贡献。朔学通经正旨,对一些重要经学论题进行探讨,对理学发展具有一定的影响,也体现出鲜明的学派特征。目前对朔学之经学思想研究大多是对某个成员思想的个案分析,尚缺乏对其内涵和价值的整体研究。因此,梳理朔学成员经学研究的成果,在此基础上探析其经学思想内容和总体特征,有助于更全面地展现朔学在宋代学术思想史上的地位。

一、北宋朔学之经学著作成果

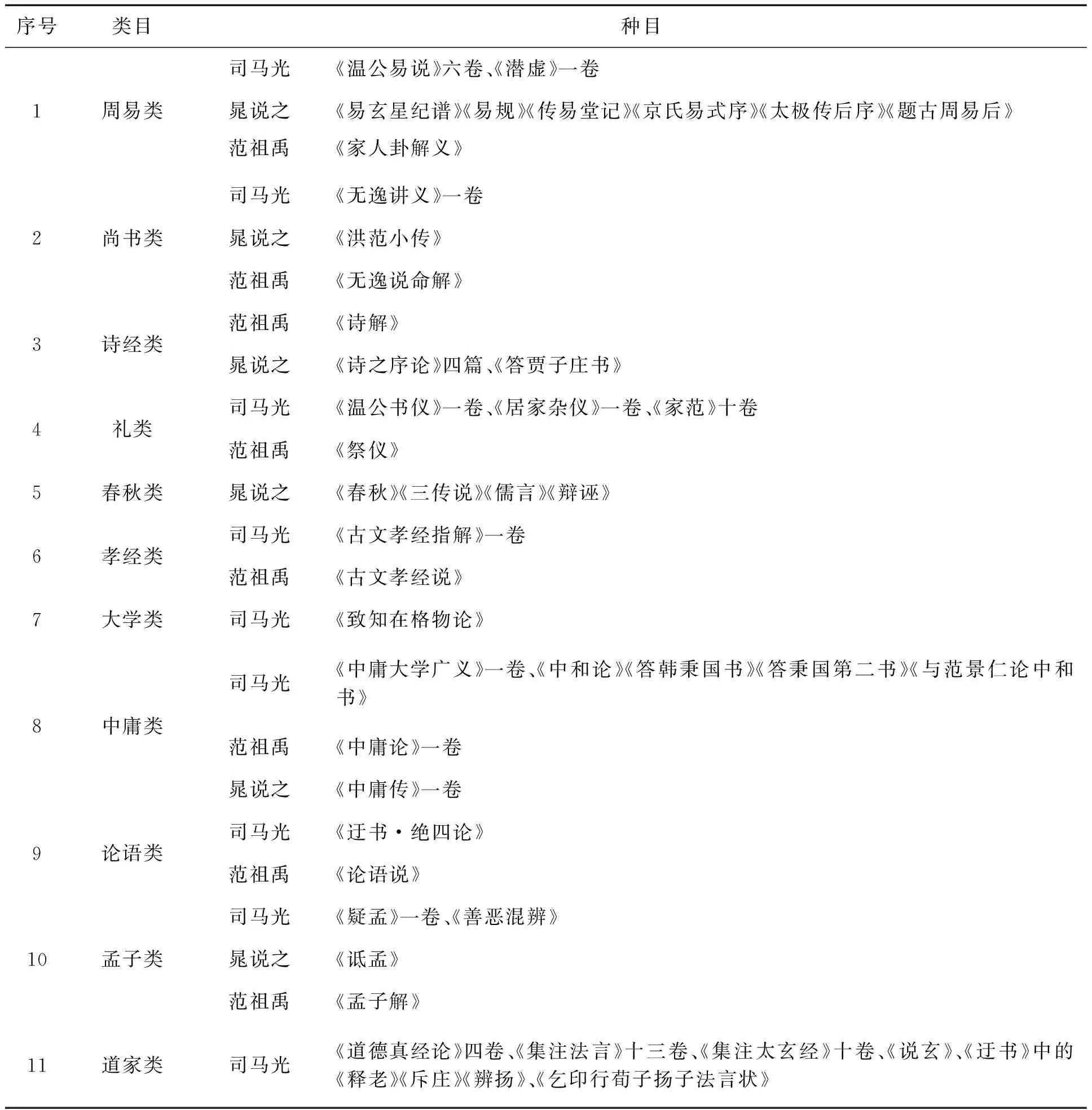

朔学主要成员学术著作丰厚,司马光著述涉及经史子集四部之学,他说:“光自幼读经书,虽不能钩探微蕴,比之他人,差为勤苦尽心而己。又好史学,多编缉旧事,此其所长也。”(3)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,四川大学出版社,2010年版,第1244页。他自认为长于经、史,尤擅史学。经学方面,司马光在易学、中庸学、孟子学、礼学、孝经学等领域都成就突出。范祖禹除了较高的史学造诣外,在经学领域也有不少著作,朱熹对其学术思想多有吸收。晁说之学问渊博,著述达38种,其成就主要集中在经、史两部,尤通经学,《宋元学案》称“其攻新经之学,尤不遗余力”(4)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第862页。,《景迂先生船场祠堂碑铭》评价晁说之:“先生经学奥衍,不肯苟同笺疏,自成一家。”(5)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第896页。朔学成员经学著作内容广博,一脉相承又各有特色,形成了独特的经学体系。

朔学成员经学代表著作类目表

朔学的研究涉及“五经”“四书”“五子”等类目,其中在《周易》《中庸》及《孟子》等方面成就突出。经学家历来非常重视《易》,它包含深刻的哲学思想,被视为存圣人之道。宋初孙复以《易》为体,《春秋》为用,认为“尽孔子之心者《大易》,尽孔子之用者《春秋》,是二大经,圣人之极笔也,治世之大法也”(6)石介著,陈植锷点校:《徂徕石先生文集》卷19,中华书局,1984年版,第223页。。易学在宋代极为繁荣,易学成果丰富。司马光、晁说之、范祖禹都有易学著述,尤以司马光《温公易说》和《潜虚》影响为巨。《温公易说》对易、道、太极、天地人、阴阳五行等观念进行阐述整合,是司马光最重要的经学著述之一;《潜虚》包括概论和气、体、性、名、行、命六图及其解说,以筮理融合的形式构建了一个独特体系,体现了其本体论和宇宙观,为集大成之作。晁说之在诸经中尤精于易,他运用训诂考校的方法,经过精密论证,对《古周易》结构和顺序进行探究,还对《周易》文字进行校勘,改定《古周易》恢复其面貌。《中庸》是宋学研究热点之一,司马光是宋代较早论述《中庸》的士人,他对“中庸”相关概念及“治心”“诚”等问题进行阐述,成为其经学思想的重要组成部分。范祖禹《中庸论》、晁说之《中庸传》都对《中庸》进行了诠释。此外,朔学还形成了较为系统的疑孟思想,司马光和晁说之批驳孟子思想,否定孟子在“道统”中的地位,具有共同的倾向和性质,体现了宋代学术疑古变革时期的理性怀疑精神。范祖禹作为司马光学术的继承者,在孝经学、诗经学、尚书学等领域都有贡献,但其主要倾力于《论语》和《孟子》两书。除了对儒家原典的注释解读、撰写经学著作,司马光还吸收了老子哲学,《道德真经论》全面阐发老子思想,他是北宋“道学六先生”中唯一为《老子》作注者。此外,司马光推崇扬雄,他为扬雄《法言》《太玄》作注,全面承继扬雄学术。

朔学成员在上述领域颇有建树,同时对经学其他部类也多有涉及,如礼、诗经、孝经等方面。司马光礼学著作内容丰富,他强调国家礼仪,又注重民间家礼,体现了家国一体的观念;在礼的内容上,他重视古礼,同时结合宋代社会状况对之进行一定删改,使之能更好推行。诗经学方面,晁说之的《诗之序论》在欧阳修等人疑序的基础上,彻底否定诗序,他认为序与诗非作于同时,又分析诗序不合理之处,提出其“亦似非出于一手”“《诗》序子夏所创,毛公、卫敬仲又加润益之”,深入论证了诗序的作者问题。(7)曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第130册,上海辞书出版社,2006年版,第179页。陆游曰:“自庆历后,诸儒发明经旨,非前人所及。然排《系辞》,毁《周礼》,疑《孟子》,讥《书》之《胤征》《顾命》,黜《诗》之《序》,不难于议经,况传、注乎?”王应麟注“黜《诗》之《序》”者为晁说之(8)王应麟著,翁元圻等注:《困学纪闻》,上海古籍出版社,2008年版,第1095页。,可见其《诗之序论》的影响。此外,司马光有《古文孝经指解》,认为《古文孝经》并非刘炫伪作,并指出:“盖始藏之时,去圣未远,其书最真,与夫他国之人转相传授,历世踈远者,诚不侔矣。”(9)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1336页。他认为古文《孝经》的文献价值远高于今文《孝经》。

朔学成员的经学论著视野广博,“五经四书五子”对他们都有一定影响,但在本体论、宇宙观等哲学思想方面,《易》《老》《玄》的影响要更加突出,而在社会伦理政治思想方面又受益于儒家传统,整体呈现儒道融通的特点。

二、朔学之经学思想探析

作为“经学变古时代”,宋代经学重视新见发挥和义理探讨,在理论构建、学风取向和治学方法上都不同于汉唐章句训诂之学,具有明显的宋学特征。在这种时代风气下,朔学探讨了本体论、宇宙论和认识论等相关命题,其经学观念既体现了宋代经学发展趋势,又呈现出独特的学派特征。

(一)本体论:主虚气之说,述有无之辨

司马光对世界本原、万物化生等本体论问题进行了讨论,这些思想主要体现在《温公易说》《集注太玄经》《道德真经论》及《潜虚》等著述中。他在《潜虚序》中提出:“万物皆祖于虚,生于气。气以成体,体以受性,性以辨名,名以立行,行以俟命。故虚者物之府也,气者生之户也,体者质之具也,性者神之赋也,名者事之分也,行者人之务也,命者时之遇也。”(10)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1765页。他认为“虚”与“气”是万物本体,世上所有有形、无形之物都由其生成,即虚→形→性→动→情→事→德→家→国→政→功→业→虚,这个虚实循环的过程构成了物质世界和人类社会的发展演变。

司马光所提出的“虚”与“气”两个范畴,受到老子“无”与“有”思想的影响。他在阐释“无名天地之始,有名万物之母”时说:“天地,有形之大者也,其始必因于无,故名天地之始曰无。万物以形相生,其生必因于有,故名万物之母曰有。”(11)司马光:《道德真经论》,见《道藏》第12册,文物出版社,1988年版,第262页。他进而以“自无入有”阐释“道生一”,“道”亦即“无”,为无形之物,但并非空洞无物,而是无色、无声、无体却有象、有物、有精的客观物质世界。他还以“物出于无,复入于无”诠释“夫物芸芸,各归其根”,与上文所述由虚而实、由实而虚也极为相似。司马光阐述了有和无的关系,他在《答韩秉国书》中说“夫万物之有,诚皆出于无。然既有,则不可以无治之矣”。“有”出于“无”,但“无”不能替代“有”,雷风日月山泽“此天地所以生成万物者也。若皆寂然至无,则万物何所资仰邪”。(12)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1308页。他主张有、无二者并存,不可偏废:“万物既有,则彼无者,宜若无所用矣,然圣人常存无不去,欲以穷神化之微妙也。无既可贵,则彼有者,宜若无所用矣,然圣人常存有不去,欲以立万事之边际也。苟专用无而弃有,则荡然流散无复边际。所谓有之以为利,无之以为用也。”(13)司马光:《道德真经论》,见《道藏》第12册,第262页。司马光并未直接阐述虚与气的关系,但从他对有、无的诠释中可以看出,他认为气出自虚,虚与气缺一不可。

司马光所说的“自无入有,分阴分阳,济以中和”“万物莫不以阴阳为体,以冲气为用”等,对虚与气、有和无进行反复诠释,探讨宇宙万物生成变化之规律,与周敦颐所说“无极”“太极”有相通之处,但周敦颐的阐释要更为系统精密。张载不认同司马光的虚气二元论观点,他认为“太虚不能无气,气不能不聚而为万物,万物不能不散而为太虚”,“太虚即气”(14)张载:《张载集》,中华书局,1978年版,第7页。,主张虚气一体。他还批判“有”“无”观,认为“《大易》不言有无,言有无,诸子之陋也”(15)张载:《张载集》,第48页。。宋末朱熹弟子陈淳也批评司马光“所谓虚者,不免于老氏之归”(16)苏天木:《潜虚述义》,丛书集成本。,体现了学派间的思想取向差异和门户之别。

(二)中和论:述中和之道,治方寸之地

中庸学是宋学的一个重要领域,宋人关于《中庸》的论著不下百余种,呈现繁荣面貌。朔学成员的中庸学思想推动了北宋《中庸》研究,是北宋中庸学史上不可忽视的重要环节。

司马光著有《中庸大学广义》《中和论》,致韩维的书信《答韩秉国书》《答秉国第二书》及写给范镇的书信中也探讨“中和”问题。此外,他在《温公易说》、注《太玄经》《扬子》和《潜虚》中也都有对“中和”的阐释。司马光首先提出“中和”这一重要概念。他在《答韩秉国书》中说:“然中者皆不近四旁之名也。指形而言之,则有中有外,指德而言之,则有和。此书以《中庸》为名,其所指者,盖德也,非形也。”(17)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1306页。韩维认为“中”一是空间意义上的中,一是道德意义上的中。司马光同意韩维所作的二分解释,但认为《中庸》之“中”只能从道德层面的“无过与不及”来理解。司马光将“中”与《易》之太极、《书》之皇极、《礼》之中庸相提并论,认为“中”“其德大矣至矣”(18)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1289页。,充分肯定其重要地位。另外,司马光在《中和论》中说:“《中庸》曰:‘喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。’君子之心于喜怒哀乐之未发,未始不存乎中,故谓之中庸。庸,常也,以中为常也。及其既发,必制之以中,则无不中节。中节,则和矣。是中、和一物也,养之为中,发之为和。故曰:中者,天下之大本也;和者,天下之达道也。”(19)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1453页。他释“中”和“庸”皆为常,认为中庸与中和也是一物,中与和在发与未发之别,体现了其对中庸之道的改造。

司马光提出以中和之道“治心”。他多次强调“治心”的重要,《迂书·治心》曰“小人治迹,君子治心”,《迂书·学要》曰:“学者所以求治心也,学虽多而心不治,安以学为?”(20)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1511页。其《中和论》也提出:“君子从学贵于博,求道贵于要。道之要在治方寸之地而已。《大禹谟》曰:‘人心惟危,道心惟微。惟精惟一,允执厥中。’危则难安,微则难明,精之所以明其微也,一之所以安其危也,要在执中而已。”(21)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1453页。“治方寸之地”即“治心”,人心的喜怒哀乐应发而皆中节,服膺中和之道,适中、习中、执中,即“动静云为无过与不及也”,和《荀子》《大学》之“虚静定”都属于治心之术。司马光充分强调中和对治心的重要意义,认为士大夫修心养性当“以中正为心”,正直与中和相辅相成方为美德:“正直非中和不行,中和非正直不立。若寒暑之相济,阴阳之相成也。”(22)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1407页。不仅个人能以中和治心,社会道德、国家法制也离不开中和。司马光认为礼是中和之法,仁是中和之行,乐以中和为本,政以中和为美,刑以中和为贵,将中和拓展到礼乐政刑的实施。他强调中和之道无时、无处、无物不在,一切事物都受其制约。

司马光还格外强调“诚”的重要性。《中庸》中“诚”代表天道,“思诚”代表人道,“诚”是沟通天人关系的重要桥梁。他首先抓住了“诚”,认为只有做到“诚”才能正心。司马光对其高弟刘安世说:“平生只是一个诚字,更扑不破。诚是天道,思诚是人道,天人无两个道理。”(23)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第828页。诚即真实无欺,司马光认为诚贯穿物之始终,不诚无物。真正的诚者要内尽己之性,外化成天下,合内外之道从而实现天与人的统一。同时,司马光认为“诚者天之道”言圣人之诚乃天赋睿智,“诚之者人之道”,言好学从谏人所为也。圣人之诚非人人可有,但可通过不懈学习达到人道之诚。司马光主张力学不倦,极为强调后天学习的意义,其重点在诚之者工夫上。宋儒非常重视“诚”,朱熹在《答或人》中认为周敦颐等人把诚看作“人之实有此理者”,司马光则在“人之实其心而不自欺”的层面上论诚(24)朱熹:《晦庵先生朱文公文集》,见《朱子全书》第20至25册,上海古籍出版社,2002年版,第3137页。,指出司马光《中庸》之诚无法实现圣人与学者、天与人之间的统一,但其强调为学对心性的改变,有其理论价值。

刘安世从学于司马光之“诚”,领悟“诚”之宗旨。他追求至诚之道,认为:“至诚之道无处不在,著一事便是曲。致曲,以通之也。”(25)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第827页。他强调“不妄语”为诚之始并推崇笃信力行,“力行七年而成。自此言行一致,表里相应,遇事坦然,常有余裕”。刘安世总结其治学思想:“某之学,初无多言。旧所学于老先生者,只云‘由诚入’。某平生所受用处,但是不欺耳。今便有千百人来问,某只此一句。”(26)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第828页。可以说,“诚”在其治学思想中处于核心地位,并对其修身处世产生深刻影响。范祖禹论《中庸》主张以之治性,强调纲常,反对佛老。他说:“夫性者,何也?仁义是也。”“夫治性者莫如《中庸》,而乱性者莫如老庄,故学《中庸》以治其性,则性可得而见也;学老庄以乱其性,则性不可得而反也。惟不惑乎老庄之言,则可与由《中庸》以入于尧、舜之道也。”(27)范祖禹:《范太史集》卷35,文渊阁四库全书本。从中可以看出其与洛学的相近之处。

(三)人性论:主性善恶混,重学习修养

司马光对孟子的性善说、荀子的性恶说和告子的性无善恶说都不赞成,他继承了扬雄的人性观:“故扬子以谓人之性善恶混。混者,善恶杂处于身中之谓也。顾人择而修之何如耳,修其善则为善人,修其恶则为恶人。斯理也,岂不晓然明白矣哉!如孟子之言,所谓长善者也,如荀子之言,所谓去恶者也;扬子则兼之矣。”(28)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1461页。他主张性善恶混说,且认为善与恶都是天生的:“夫性者,人之所受于天以生者也,善与恶必兼有之。是故虽圣人不能无恶,虽愚人不能无善,其所受多少之间则殊矣。善至多而恶至少,则为圣人;恶至多而善至少,则为愚人;善恶相半,则为中人。圣人之恶不能胜其善,愚人之善不能胜其恶,不胜则从而亡矣,故曰‘惟上智与下愚不移’。”(29)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1460页。他在《疑孟》中也说“所谓‘性之者’天与之也”,主张人性乃天命所赐,且是“成不可更”的,性之善恶带有先天属性和个体差异性。他将人分为圣人、中人、愚人三种级别,圣人内心的恶念无法战胜善念,恶念不断消亡,愚人内心的善念无法战胜恶念,善念不断消亡,故圣者愈圣,愚者愈愚,所以认为“唯上智与下愚不移”。

同时,善和恶作为人性之初都存在的因素,具有向善与恶两种方向发展变化的内在根据或可能性,而后天努力则决定着人性的最后完成,所以司马光强调人性是可变的,“不学则善日消而恶日滋,学焉则恶日消而善日滋”,认为无论圣、中、愚,都是混杂了善恶之性,通过后天努力进行学习改造,则贤者学以成德,愚者学以寡过,都是很有益的。他还提出“不勉而中,不思而得”就能成圣德者在现实中是不存在的,“圣人亦人耳,非生而圣也。虽聪明睿智过绝于人,未有不好学从谏以求道之极致,由贤以入圣者也”。所以只要全心致力于修养学习,抵御外物诱惑,完善自我人格,贤人修己、中人好学、愚者补拙,人人都可能成为圣人。可见,强调人性可变和后天努力是司马光人性论的突出特点。同时,司马光虽主张抵制利欲之心、不为物蔽,但他也认为人的正当情欲与道德规范是统一的,所谓“情与道一体也,何尝相离哉?”他在《情辨》中视情为水,道为防,情为马,道为御,认为“水不防则泛溢荡潏,无所不败也;马不御则腾走奔放,无所不之也。防之御之,然后洋洋焉注夫海,骎骎焉就夫道”(30)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1459页。。他将情欲纳入封建道德规范之中,则顺人情而不失礼。在此基础上,司马光提出以道制欲和去欲从道,体现了他在人性修养上的认识。

范祖禹的人性论主张“性善”:“人之性善,故其生直。直,诚也。”(31)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,上海古籍出版社,2002年版,第222页。他认为:“人生而静,天之性也。孟子曰:‘人之性善,皆可以为尧舜。’言相近也。服尧之服,诵尧之言,行尧之行,是尧而已;服桀之服,诵桀之言,行桀之行,是桀而已,相远也。”(32)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第565页。以《乐记》之语讲本然之性即天之性,他认为人的天命之性是相近的,但所习善恶不同,其人性也会走向不同的结果,应慎其所习。他把人分为上智、中人和下愚,这是由是否学习造成的,“人之性善,有可以语上,有不可以语上,由学与不学故也”(33)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第224页。。范祖禹还阐释了“性”的内涵,认为仁为性中之物:“圣人以为仁义者生于吾之性,而不生于外。”(34)范祖禹:《范太史集》卷35,文渊阁四库全书本。“仁者,性之所有也,为仁由己,故不远,欲之则至矣,行之则是也。不求之己而求之外,则远矣。”(35)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第275页。仁义是天性故只能生于内,这与程颐“仁义内在”说是一致的。在此基础上,他提出成圣非治心养性不能至,所以要养心、求善良之本心。仁义内在于心,为仁内求于己,则人人皆可以为尧、舜。范祖禹的人性论受二程影响较大,在强调学习治心方面与司马光是一致的,但在义理探讨方面不够精微系统。

(四)认识论:致知在格物,力行贵于知

在人的认知问题上,司马光对“致知在格物”进行了再讨论,撰写了《致知在格物论》一文。“格物”“致知”属于《大学》八条目之列,历代儒者对“格物”概念进行不同阐释,郑玄释“格”为“来”,二程曰“格犹穷也,物犹理也。犹曰穷其理而已矣”,朱熹在此基础上释“格物”为“即物穷理”,朱子晚年在《大学或问》中对北宋以来的司马光、吕大临、谢良佐、杨时、尹焞、胡安国、胡宏几位大儒的格物说都提出了批评(36)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》,中华书局,1986年版,第416-417页。原文为:“格,犹扞也,御也,能扞御外物,而后能知至道。”温公。“必穷物之理同出于一为格物。”吕与叔。“穷理只是寻个是处。”上蔡。“天下之物不可胜穷,然皆备于我而非从外得。”龟山。“‘今日格一件,明日格一件’,为非程子之言。”和靖。“物物致察,宛转归已。”胡文定。“即事即物,不厌不弃,而身亲格之。”五峰。。各家对“格物”的重视,构成了儒学发展中的重要内容,也体现其哲学思想的基本特点。

司马光多次表达了对认识事物、学问修养的观点。他认为客观事物都是可以认知的:“君子之心可以钩深致远,仰穷天神,俯究地灵,天地且不能隐其情,况万类乎?”“夫以天地之广大而人心可以测知之,则心之为用也神矣!”(37)司马光:《集注太玄经》,见《道藏》第27册,文物出版社1988年版,第744页。如先王法度、《易》等都是认识客观规律的结果,观象于天以垂范于世。但是人智力有限而万物纷杂,存在认识的难度。同时,人还容易受到外物的诱惑:“人之情莫不好善而恶恶,慕是而羞非。然善且是者盖寡,恶且非者实多,何哉?皆物诱之也,物迫之也。”(38)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1449页。人都有好善慕是之情,但由于利欲之心的引诱和外物的威胁,就会无暇顾及仁义廉耻,分不清善恶是非,不能行仁义之道。所以司马光在《致知在格物论》中提出:“《大学》曰:‘致知在格物。’格,犹扞也,御也。能扞御外物,然后能知至道矣。”(39)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1450页。他把“格”解释为“扞”和“御”,认为人能够抵御物欲烦扰,不受物蔽,才能“致知”,对天下之事、善恶是非洞然四达,进而“知至道”,遵仁义之道,诚意正心修身养性,才能治国平天下。他不同意郑玄“以格为来”的解释,认为其“未尽古人之意”。

在知和行的关系上,司马光强调身体力行,主张学以致用。他认为“学者贵于行之,而不贵于知之;贵于有用,而不贵于无用”,“习其容而未能尽其义,诵其数而未能行其道,虽敏而博,君子所不贵”。他指出“尊其所闻,则高明矣。行其所知,则光大矣”。(40)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1253-1254页。可见,他认为行贵于知,行是知的意义也是检验知的标准。他在《答韩秉国书》中说“求之空言,不若验之实事”,在《答陈秘校充书》中提出“学者苟志于道”应“验之于当今”,在《起请科场札子》中强调“凡谋度国事”应“施之当世而可行”,都把现实的实践作为判断思想认识正确与否的重要标准。司马光的格物论所具有的务实特征,体现出其与理学不同的学术倾向。

除了对虚气说、中和论、人性论和格物论的阐释,朔学成员还阐述了其天命观。司马光强调人的主动作为,主张顺应自然规律,以天道造福人类,实现天人相济,体现了对天人关系的进一步思考;同时,他格外强调天命之主宰、运命、义理的意义,认为“天”有无上权威,因此人要敬畏天命、遵守人分,人心和悦则天道无不顺,其天命观主张“天人同其际,事天而知命”,既发展了荀子天人相分的思想,也体现出天人合一的观念。范祖禹认为“在天为命”,如人自取之,不能称之为“命”;如强谓之“命”,也只能说“非正命”,朱熹在《孟子集注》中采纳了范祖禹这一解说。

三、朔学之经学思想主要特征

朔学领袖司马光及其代表人物范祖禹、晁说之、刘安世等人都是学问渊博的学者,他们提出的虚气说、中和论、格物论等学说,为理学的发展做出了贡献,但他们在学术渊源、治学宗旨等方面与“北宋五子”尤其是二程差异很大,体现出鲜明的朔学特征。

(一)思想渊源上崇扬抑孟

在道统问题上,司马光与宋代理学家观点不同,北宋五子及朱熹都极力推崇孟子而贬抑荀、扬,司马光则质疑孟子的圣人地位,而极力推崇汉代扬雄。司马光推重扬雄和荀子,他在皇祐中向宋仁宗上奏《乞印行荀子扬子法言状》,认为“战国以降,百家蜂午,先王之道,荒塞不通。独荀卿、扬雄排攘众流,张大正术,使后世学者坦知去从”(41)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第493页。,充分肯定了荀子和扬雄传承儒学道统的重要作用。他尤其推崇扬雄,认为相比于孟子、荀子,“扬子之生最后,监于二子而折衷于圣人,潜心以求道之极致,至于白首,然后著书,故其所得为多。后之立言者,莫能加也。虽未能无小疵,然其所潜最深矣”(42)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1767页。,感叹“扬子云真大儒者邪!孔子既没,知圣人之道者,非子云而谁?孟与荀殆不足拟,况其余乎”(43)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1404页。,认为扬雄是孔子后第一大儒。

司马光“留心《太玄》三十年”“读之数十过”,他为扬雄《法言》作注,并“《虚》以拟《玄》”,模拟《太玄》撰著《潜虚》,将之作为通《玄》解《易》的阶梯,这是司马光哲学著作的集大成者。司马光的宇宙观继承并进一步发挥了扬雄的思想,《潜虚》提出“虚”“气”理论,认为“万物皆祖于虚”,“虚”的内涵与《太玄》的“玄”大体相同,“虚”化生天地万物的过程也与“玄”很类似。在人性问题上,司马光也赞同扬雄的性善恶混之说,在其基础上形成比较系统的人性修养观。这些都可看出其思想与扬雄学术之间密切的渊源关系。扬雄感叹“贵知我者希”,司马光在《潜虚后序》中也说:“《玄》以准《易》,《虚》以拟《玄》,《玄》且覆瓿,而况《虚》乎!其弃必矣。然子云曰:‘后世复有扬子云,必知《玄》。’吾于子云,虽未能知,固好之矣。安知后世复无司马君实乎?”(44)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1766页。可见司马光对扬雄的景仰,故南宋王应麟称“温公之学子云之学也”(45)苏天木:《潜虚述义》,丛书集成本。。

与崇扬形成鲜明对比的是司马光、晁说之等人的疑孟思想,他们是宋代疑孟思潮中的重要人物。司马光撰写《疑孟》,晁说之作《诋孟》,他们首先从一些具体问题上对孟子思想进行批驳,如人性论上司马光反对孟子的性善论,在尊王问题上反对孟子不尊周,在君臣观上反对孟子对国君的态度,针对孟子所说的“君之视臣如手足,则臣视君如腹心”,司马光认为“国之治乱,尽在人君”(46)司马光:《稽古录》,四部丛刊本。,强调名分清晰、对君主权力的绝对服从;在义利观上,孟子严于义利之辨,强调“义先利后”,司马光则主张义利统一,他虽说过君子不能言利,但他也倡导“道者,所以保天下而兼利者也”,道德与利益统一,旨在富民,体现了儒家民本主义色彩。此外,他们反对拔高孟子在“道统”中的地位。司马光《疑孟》中“所愿者学孔子”“父子之间不择善”“瞽叟杀人”等条都反对孟子不合于孔子之处。晁说之也是以尊孔的立场来反对孟子,认为孟子“其学卒杂于异端”(47)曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第130册,第215页。,他主张将孔子定于一尊,认为直承孔子才能回归儒学本源,这与司马光以扬雄为孔子道统继承者的观点是不同的。在疑孟非孟问题上,司马光和晁说之角度有所不同,司马光集中于反对孟子性善说、君臣观及尊孔崇圣,晁说之集中于尊孔及抵制王安石新法。范祖禹对孟子表现出不同倾向,观其《论语说》和《孟子解》,主要围绕先王之道展开,他重视“仁”,其孟学思想以从“仁”到“仁政”的思路进行阐释,以《论语》为纲,尽量弥合孔孟差异,而统一于“治天下莫大于仁”(48)吴国武:《〈五臣解孟子〉与宋代孟子学》,《国学学刊》2014年第3期。。

司马光和晁说之的疑孟、非孟思想,体现了对儒学理论阐释的不同倾向,更有北宋新旧党争的政治背景。孟子在北宋地位的提升,王安石是重要的推动者,他标榜孟子,借孟子理论为其变法张目。司马光和晁说之作为变法反对派,其对孟子的批驳正是针对王安石而发,带有党争意气。南宋倪思对司马光的疑孟进行了评说:“盖有为也。当是时王安石假孟子大有为之说,欲人主师尊之,变乱法度,是以温公致疑于孟子,以为安石之言未可尽信也。”(49)白珽:《湛渊静语》卷2,文渊阁四库全书本。今人吴国武认为宋代《孟子》的见重深刻影响了当时的经学面貌,进而指出:“非孟本身有一定的政治背景,比如尊王背景下的李觏指出孟子不尊周王,又比如反对王安石(1021-1086年)的司马光、晁说之强调君臣名分。”(50)吴国武:《经术与性理:北宋儒学转型考论》,学苑出版社,2009年版,第191页。这些看法都强调了朔学疑孟思想的政治背景。

(二)治学宗旨注重经世实用,弱于义理探讨

司马光以“朴儒”自视,他自称“自幼诵诸经,读注疏,以求圣人之道,直取其合人情物理,目前可用者而从之”(51)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1298页。,所以无论注《易》《太玄》《道德经》,还是著《潜虚》,司马光的旨归都在阐述人事,论证道德仁义礼。他强调学以致用,重视学术的实用和可行性。司马光在《颜太初杂文序》中说:“读先王之书,不治章句,必求其理而已矣。既得其理,不徒诵之,以夸诳于人,必也蹈而行之。”(52)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1324页。他强调不仅要求理,更要运用于实际。司马光认为“易道始于天地,终于人事”,他体会天地之道,而最终落实于人道上。南宋陈仁子《〈易说〉原序》评价其书:“视诸老尤最通畅……其论太极阴阳之道、乾坤律吕之交,正而不颇,明而不凿,猎猎与濂、洛贯穿中间。分刚柔中正,配四时微疑,未安学者,直心会尔。《易》之作,圣人吉凶与民同患之书也,非隐奥难深而难见也,谈《易》而病其隐且艰,非深于《易》者也。参习是编,《易》道庶其明乎。”(53)司马光:《温公易说》,上海古籍出版社,1989年版,第3页。他认为司马光该书不同于时人治《易》的深奥晦涩之风,而是通畅自然,弃天理而就人事,将循理求知的本意通达于民用。嘉祐中司马光推荐郑扬庭所写《易测》,评价其“不泥阴阳,不涉怪妄,专用人事,指明六爻”(54)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第535页。;他认为《孝经》《论语》“其文虽不多,而立身治国之道,尽在其中”,且“易习”(55)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第913页。,便于施行,从中都可见司马光的治学取向。故南宋张敦实在《潜虚总论》中指出司马光学术见于日用之间故尤为可贵,解《易》撰《虚》关乎仁义忠孝和人务,乃作者之深意;四库馆臣也称温公学术为“有得之言,要如布帛菽粟之切于日用”。范祖禹在经学方面成就主要在对《论语》和《孟子》的诠释,他主张为政之道首在修身,为政者要善于用人,能够富民教民,使远者来近者悦等,也主要是经世致用之学,“究心于致主之术”,所以朱熹认为范氏论治道处极善。

朔学学术更重视“外王之道”,反对性命义理的纯理论探讨。司马光在《迂书·理性》中说:“《易》曰:‘穷理尽性,以至于命。’世之高论者,竞为幽僻之语以欺人,使人跂悬而不可及,愦瞀而不能知,则尽而舍之。其实奚远哉!是不是理也,才不才性也,遇不遇命也。”(56)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1509页。他在此表达了对空谈义理的不满及自己对“理”的认识。司马光自称“视地然后敢行,顿足然后敢立”,反对空发高论、虚华不实之风,主张严谨而脚踏实地。他在《论风俗札子》中批判科场不良风气:“窃见近岁公卿大夫好为高奇之论,喜诵老庄之言,流及科场,亦相习尚。新进后生,未知臧否,口传耳剽,翕然成风。”他们读书肤浅而敢言,以循守注疏者为腐儒,谓穿凿臆说者为精义。“且性者,子贡之所不及;命者,孔子之所罕言。今之举人,发口秉笔,先论性命,乃至流荡忘返,遂入老庄。纵虚无之谈,骋荒唐之辞,以此欺惑考官,猎取名第。禄利所在,众心所趋,如水赴壑,不可禁遏。”(57)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第973-974页。他在此痛斥了虚浮空谈的学风、考风。基于这样的治学倾向,他在义理探讨上的精密性、系统性要弱一些,故朱熹评价“于涑水微嫌其格物之未精”(58)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第275页。。范祖禹与司马光一脉相承,他在《省试策问二首》中也说:“近世学士大夫,自信至笃,自处甚高,或未从师友而言天人之际,未多识前言往行而穷性命之理,其弊浮虚而无实,锲薄而不敦。”(59)范祖禹:《范太史集》卷35,文渊阁四库全书本。所以朱熹认为范祖禹“到说义理处却有未精”,认为他“虽知尊敬程子,而于讲学处欠缺”,“从二先生许久,见处全不精明”,指出范氏治学博杂而精密不足的特点。晁说之《儒言》批评王安石学术,认为其不能守成持重而好为新说,如批评王安石解《诗经》流于“巧慧”(60)曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第130册,第207页。,并将王安石这种好为新说的特点与其南方人的身份联系起来:“盖南方北方之强,与夫商人齐人之音,其来远矣,今亦不可诬也。师先儒者,北方之学也;主新说者,南方之学也。”(61)曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第130册,第212页。从中可见朔学治学的一致倾向。

朔学在性命义理方面未能形成系统的理论体系,除了学术风格外,也与其对佛老的态度有关。朱熹评价苏轼说:“夫其始之辟禅学也,岂能明天人之蕴、推性命之原,以破其荒诞浮虚之说而反之正哉?”(62)朱熹:《晦庵先生朱文公文集》,见《朱子全书》第20至25册,第1303页。朱熹认为不学禅学不能推演阐明天人之蕴和性命之原,也不能破诞反正。从实际来看,宋代理学家大多对佛老思想采取公开吸收的态度,他们援佛老入儒,呈现三教会通的倾向。司马光对佛道两教并非简单排斥,他在《迂书·释老》中提出“释取其空,老取其无为自然。舍是无取也”(63)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1516页。,肯定佛家的“空”和道家的“无为”且将之与“死而不朽”和“一日万几”相联系。他阅读佛教著作《心经》,对佛教本质有一定认识,但他更向往的是儒家的理想境界,主张站在儒家立场上对佛老取精去糟。苏轼所作《司马温公行状》评价司马光:“不喜释、老,曰:‘其微言不能出吾书,其诞吾不信。’”(64)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1823页。从中可见其对佛老的态度。程颢提出:“今日卓然不为此学者,惟范景仁与君实尔,然其所执理,有出于禅学之下者。一日做身主不得,为人驱过去里。”他认为范镇与司马光二人卓然独立不学佛,但其所学所执之理,却是出自禅学之下,其原因在于其心无法为身体做主。二程不赞成司马光“达旦不寐”的修身工夫和“以中为念”的修养方法,认为“夜以安身,睡则合眼,不知苦苦思量个甚,只是不与心为主,三更常有人唤习也”(65)程颢、程颐著,王孝鱼点校:《二程集》,中华书局,1981年版,第25页。,可见对司马光之学的评价。范祖禹反对佛老,针对道士陈景元校道书一事,他说:“六经之书不可不尊,孔氏之道不可不明。至于诸子百家、神仙、道释,盖以备篇籍、广异闻,以示藏书之富,无所不有,本非有益治道也。”(66)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年版,第11123页。基于对佛老的认识,他们对性命义理之学探究较少,未形成精深细密的系统。

(三)治学路径上强调学习修身,追求道德至善

朔学倡导后天的学习修养,追求立诚成圣,在学术与道德之间建构社会和人格理想,司马光、范祖禹、刘安世等人都是如此。司马光《潜虚·行图》云:“元,始也”,“好学,智之始也”(67)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第301页。;《温公易说》云:“水之流也,习而不止,以成大川;人之学也,习而不止,以成大贤。”(68)司马光:《温公易说》,第37页。他认为圣贤非生而知之,也要不断学习,在论人性、格物时都反复强调学习的重要性。朱熹曾记司马光为学之法:“温公答一学者书,说为学之法,举《荀子》四句云:‘诵数以贯之,思索以通之,为其人以处之,除其害以持养之。’荀子此说亦好。”(69)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》,第169页。古人诵书要诵得熟,诵熟才能通晓,强调勤学。关于学习修身的方法,司马光在《迂书·绝四论》中阐述《论语·子罕》之“子绝四——毋意,毋必,毋巩,毋我”云:“有意、有必、有固,则有我。有我则私,私实生蔽。是故泰山触额而不见,雷霆破柱而不闻。无意、无必、无固,则无我。无我则公,公实生明,是故秋毫过目,无不见也,飞蚊历耳,无不闻也。其得失岂不远哉?”(70)司马光著,李文泽、霞绍晖校点:《司马光集》,第1515页。他认为只有凡事不要空推测、绝对肯定和拘泥固执,才能不自以为是,才能达到学习、修养的理想境界。司马光提出修身之要在“治心”,当以中庸之道治心方能“知至道”,与“治心”相联系,司马光认为诚实不欺、诚心好学,从善去恶、从是舍非,才能追求“至善之所在”,实现道德修养的完善。

范祖禹也主张学习为致圣之路。他解《论语·学而篇》“学而时习之”曰:“学者之习,所以反其性也。习之而串,则与性一矣。……学而知之者,次也,所以求为圣人。”(71)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第26页。他认为后天的学习至关重要,可以使人复其本性,习久成性,可求为圣人。他以“诚”为学之根本:“贤贤者,诚心以为贤,此好之笃者也。事父母竭其之所至,事君不敢有其身,故危难不避,而终之以信。此可学之资也。”(72)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第41页。他在此指出“诚”是学习和修身的基础。为此,范祖禹强调忠信、孝悌和克己复礼,他以忠信为立诚和立德之基:“主忠信,所以立诚也。徙义,所以修身也。诚立而身修,则德日益崇矣”(73)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第427页。;以孝悌为立身之本:“故君子为仁有道,在修其身;修身有道,在正其心;正心有道,在诚其意;诚意莫如孝弟”(74)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第30页。;并认为“克己复礼时,天下之善皆在于此矣。天下之善在己,则行之一日,可使天下之仁归焉”(75)朱熹:《论语精义》,《朱子全书》第7册,第412页。,倡导知礼而修身,正己守乎内。范祖禹认为内心诚意的培养在长久的积累,所谓“夫必有常也,而后能立”,克服困难不断坚持,方能立诚成圣,实现修身的最高境界。刘安世继承并发展了司马光“诚”之思想,主张诚为物之始终,坚持诚之道“当自不妄语入”,并强调力行和勤学,他说:“学者所守要道,只一勤字,则邪僻无自而生。总有间断,便不可谓勤。”(76)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第827页。他认为勤力不惰、持之以恒是治学修行之“要道”,并以诚信不欺、真实无妄作为终生的修养方法,追求至诚之境界。

朔学主要成员的经学思想虽各有侧重,但整体上体现出对学习、修身和道德至善的重视。司马光论中和与格物贡献最大,他以中和为天下大道和万物法则,诠释自然、社会和个人身心,并扩展到治国平天下的论题;论格物提出要抵御外物诱惑,才能知至道;论人性强调后天学习修养,完善自我人格,修己成圣。同时,范祖禹强调后天学习修身、立诚致圣,刘安世也以“诚”为治学修身为政的终生坚守。他们所探讨的内容都与正心诚意、修身养性等道德问题相联系,体现了其对明道德之至善的共同追求。

余 论

朔学成员以其很高的学术地位和政治声望,在当时和后世影响很大。司马光、范祖禹在洛阳编修《资治通鉴》十余年中,理学重要人物邵雍、二程都居住在洛阳,张载也常来讲学,他们彼此推重对方的学问人品,诗酒唱和、交流学术,所谓“讲道切磋直,忘怀笑语真”,交谊颇深。元代侯均在《司马温公祠堂记》中评价司马光:“文章节行、丰功盛烈皆兼而有之,初不愧此数公也。一时从游之士,如康节邵先生、二程子,皆不世人豪也,而公与之朝夕讲磨论难,故其所就如此。”(77)李侃、胡谧纂修:《(成化)山西通志》卷14,1933年影钞明成化十一年刻本。可见,司马光参与推动了理学的发展,同时与洛中诸贤的交往也影响了他的道德事业和学术精神。在经学思想上,司马光他论及了理、性、命、欲、气等范畴,尤其重视治心及格物之说,他对人心道心、正心诚意等问题的阐述,为理学家对相关命题的诠释奠定了基础。朱熹以二程学说为儒学正统,未将司马光列入道统传承谱系,但对他的学术思想却有或多或少的吸收。经学方面朱熹特别重视司马光的礼学研究,其《仪礼经传通解》和《朱子家礼》几乎全面吸收了司马光的成果,同时对司马光的《孝经》研究也特别重视,朱熹据《古文孝经》作《孝经刊误》,将22章调整为“经一章,传十四章,删去古文二百二十三字”(78)舒大刚:《今传〈古文孝经指解〉并非司马光原本考》,《中华文化论坛》2002年第2期。。范祖禹经学思想也受到朱熹的重视,朱熹非常推崇其《论语说》,认为这是解说《论语》诸家中最好的:“范纯夫《语解》(即《论语说》)比诸公说理最平浅,但自有宽舒气象,最好。”(79)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》,第2758页。朱熹《论语精义》近500章(节),其中仅有18章(节)没有采录范氏之说;他在《论语集注》中征引诸说,除了二程和尹焞,对范说征引最多,还吸收了范祖禹的一些解说。在朱熹集大成的学术构建中,范祖禹学术是重要的思想来源之一。(80)粟品孝:《朱熹对范祖禹学术的吸取》,《成都大学学报》(社科版)1999年第4期。可见,司马光对理学发展有前驱之功,范祖禹作为北宋经学史上承上启下的人物,对朱熹的学术也产生了一定的影响。但是,朔学与理学思想具有明显的差异,二程不认可司马光的虚气说和中和论,程颐说:“君实自谓‘吾得术矣,只管念个中字’,此则又为中系缚。”(81)黄宗羲著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》,第596页。在人性论、格物论等方面他们也大异其趣;在经学阐释风格上他们同样表现出不同的文化选择,温公朔学整体体现出排佛老、斥庄疑孟而赞扬雄的取向,重视经世实用而反对单纯的义理探讨,强调学习以正心修身追求道德至善,在对历史人物的评价上与二程和朱熹多有不合。这些既是司马光被排除理学道统的影响因素,也恰恰体现了温公朔学自身的学术宗旨和特征。