从技术、观念到纹样:东汉藻井图案的起源及演变

陈 轩

本文将主要探讨汉代藻井图案的建筑结构源起,并探究以抹角叠涩结构为原型的装饰图案从汉代起得以流行的原因。抹角叠涩是汉画像石墓的一种墓顶建造方式,通常以四块三角形的石块拼出一个方形的天井,以依次压角的方式将四块三角形石块的组合套叠数层,最后在顶部覆盖一块方形石块。从墓内仰视这样搭建起来的墓顶便见到藻井这一结构。汉代藻井图案通常呈菱形。其菱形轮廓内往往嵌套一个或多个菱形,且四角分别与外层菱形四边的中点相交。以北京出土的东汉秦君神道残存建筑为例,一处石阙顶的底面即为这样的高浮雕图案,且多层菱形嵌套所构成的藻井图案中央为一朵菱形莲花(图1)。这样的构图实际是在模仿抹角叠涩的石构屋顶搭建方式,多见于山东和江苏北部的东汉画像石墓(图2、图3)。一种装饰图案的形成和流行与其象征意义及社会认知密不可分。为何汉代会流行这种模仿石构屋顶结构的装饰图案,尤其是作为装饰的藻井图案已不再具有原来的建筑承重功能?这也是本文所要重点讨论的问题。

图1:北京秦君神道石阙顶莲花

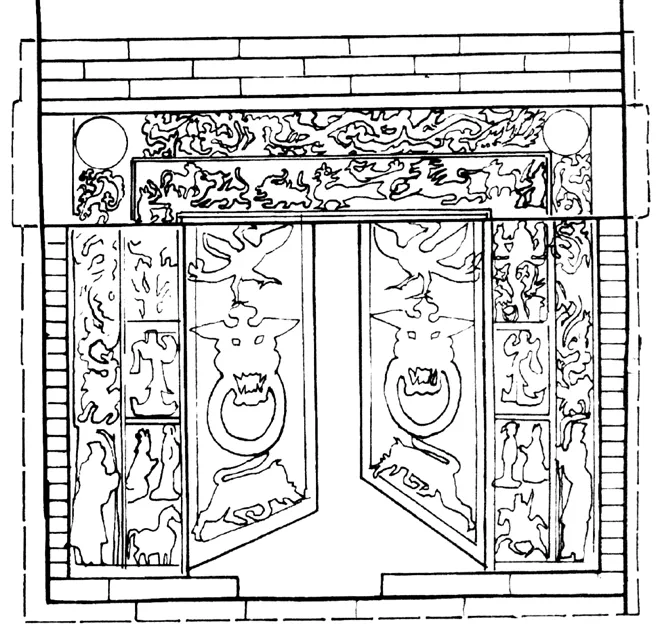

图2:山东嘉祥武氏家族墓中的一处叠涩结构墓顶

图3:洛阳金谷园墓墓顶的日月图案

20世纪40年代,索柏(Alexander Soper)曾在一篇探究亚洲建筑穹顶结构源起的论文中,将中国藻井结构溯源至欧亚大陆腹地的穹顶建筑。他认为这种源于高加索地区的叠涩穹顶建筑技术在传入东方后,先后为印度佛教石窟艺术与东亚的各类木石建筑所利用,成为象征天界的建筑装饰。黄晓芬认为在汉墓建筑的发展过程中,一大重要课题就是不断扩大墓室面积并搭建起具有相应承重能力的屋顶,而从西方引进中国的穹顶建筑技术使得这一问题迎刃而解。以河南洛阳为代表的中原地区主要以批量烧制的小砖为材料搭建穹顶。而盛产石材的山东和江苏北部则主要以石板和石条作为穹顶的建筑材料。小砖以叠涩方式搭建出的穹顶轮廓更加圆润。石板与石条垒起的穹顶则有很多突出的棱角,根据石板与石条排列方式的不同,主要分为抹角叠涩与平行叠涩。本质上各种叠涩技术的运用都是为了搭建承重能力强、覆盖面积大的穹顶。

藻井最初见于文献记载是在东汉的汉赋中,而实物遗存则最早见于东汉画像石墓中。本文聚焦东汉这一时期的藻井实物,以及由藻井结构演化而来的装饰图案,也正是由于这些早期文献与实物出现在这一特定时期。当外来技术的传入为传统生死观带来新的物质形式支持时,伴随外来技术而来的新观念也潜移默化地影响了中国本土信仰。东汉的实际藻井建筑结构与由之衍生的藻井图案,正是这种中西文化碰撞与融合之下的产物。

一、汉赋中的木构藻井与实物中的石刻装饰

藻井作为中国古代建筑中的装饰性结构早在汉赋中便有记载。东汉张衡在《西京赋》中描绘西汉时期华丽的未央宫建筑时,同时提到了这座宫殿的藻井装饰:“蔕倒茄于藻井,披红葩之狎猎。”东汉王延寿进一步在描绘西汉宫殿的《鲁灵光殿赋》中,描写了宫殿藻井的结构:“尔乃悬栋结阿,天窗绮疏。圆渊方井,反植荷蕖。发秀吐荣,菡萏披敷。绿房紫菂,窋咤垂珠。”文中描绘的藻井应是镶嵌在木结构宫殿屋顶中央的一种装饰性结构,方形的轮廓内嵌套圆形图案,其中雕绘有模仿荷塘植物的装饰,仿佛是嵌在天花上的一口井。这样的藻井实物在地面上的西汉宫殿中并无留存,但通过一些东汉时期的墓葬建筑,我们可以推断这种藻井在木结构宫殿建筑中的呈现方式。

四川中江塔梁子3号崖墓三室左侧室的天花呈正方形,天花中央即雕刻有《西京赋》与《鲁灵光殿赋》中所描绘的方形与圆形相嵌套的藻井结构(图4)。藻井四周辐射出的仿木结构檩条,完美再现了汉代藻井配合宫殿木结构屋顶的面貌。这处藻井的刻画通过凿刻岩洞的顶部,表现出凹陷入天花板的方形天井。天井内部又在四角处刻画出具有层次的三角形浅浮雕,生动再现了用抹角叠涩技术搭建起的砖石结构建筑屋顶。藻井的正中绘有一轮红日,中心是一只黑色的金乌。红日对应着“圆渊方井”中的“圆渊”,而红日所处的方形天井结构则是“方井”。

图4:四川中江塔梁子M3三室左侧室藻井

山东沂南汉墓后室东间的顶部藻井雕刻,则很好地呈现了两篇汉赋中所描绘的藻井荷塘植物装饰(图5)。这座画像石墓的各间墓室屋顶主要以平行叠涩的方式用石条与石板砌成。封顶石板朝向室内的一面通常雕刻有各种藻井图案,其中的一类重要题材就是高浮雕的莲花图案。东间顶部雕刻有并列的三个正方形藻井,正中间的藻井中雕刻有一朵莲花,花蕊呈突出的圆柱体造型,八片规则排列的花瓣恰好填充了方形的藻井空间,形象再现了《鲁灵光殿赋》中所描绘的“反植荷蕖”的藻井造型。

图5:山东沂南汉墓藻井莲花分布示意图

上述两篇汉赋与东汉墓葬建筑中的藻井实例,突显了汉代建筑中藻井两方面的重要特点。一是在造型方面呈“圆渊方井”形状,二是在装饰内容方面以“反植荷蕖”为主要装饰题材。本文将主要探讨这样的藻井形式是如何形成的。汉赋中的西汉宫殿藻井显然是以木材为制作材料,完美地融入于木结构的宫殿屋顶之中。东汉墓葬建筑则有的模仿饰有华丽藻井的木结构宫殿建筑,有的结合自身的砖石建筑特点进行藻井雕刻。前述四川中江塔梁子3号崖墓中的藻井图案,可谓是外来建筑设计与本土木构建筑相融合的典型案例。

二、天界的形状:从长方形到圆形

穹顶建筑技术的引入带来了关于天界认知的重大变化,因为这一技术直接导致墓室顶部由原来的长方形变得更接近于圆形。汉代是墓葬建筑形式发生重大转变的时期。由西汉中期到东汉,墓葬逐渐由棺椁形式向房屋形式过渡。在汉人事死如事生的观念影响下,墓葬越来越接近生人居住的建筑,并通过建筑形式表现死后所在的仙界。天花部分在结构上象征天界,于是就成为了表现升仙之路的重点。以西汉中期的洛阳卜千秋墓为例,长方形主室的狭长顶部中脊描绘了一条墓主人乘凤升仙之路。这条仙路以金乌所在的太阳为起点,以蟾蜍所在的月亮为终点(图6)。这座壁画墓是一座以大型空心砖、小砖以及楔形砖为主要建筑材料的砖室墓。升仙之路墓顶画所在的主室长达4.6米、宽2.1米,以平脊斜坡形式的墓顶为长方形的墓室,建立了能够承受地面封土重量的稳固支撑结构。随着面积狭小、结构简单的棺椁形墓室逐渐为砖石结构的室墓所取代,如何能够创造出面积更加宏大且能承受地面封土重量的墓顶,成为了这一过渡时期所面临的主要课题。卜千秋墓代表了西汉中期中原地区为这一课题所提供的主流解决方案。狭长的墓顶一方面能够保证较大的墓室面积,一方面能够确保墓室结构的稳固。狭长的升仙之路则配合这种墓顶结构,为人们形象地呈现了墓室如何成为死后升仙的重要场所。

图6:洛阳卜千秋墓墓顶壁画仰视图

同一时期的洛阳M61汉墓也是一座以大型空心砖为主要建筑材料的砖室墓。主室墓顶形制与卜千秋墓基本相同,同样是在狭长的顶部中脊彩绘天界图像,分别绘红色的太阳与黄色的月亮在中脊两端,中间铺满云气及星象图,虽无乘凤升仙的人物,也足以说明西汉中晚期与建筑结构相契合的长方形天界观念已深入人心。

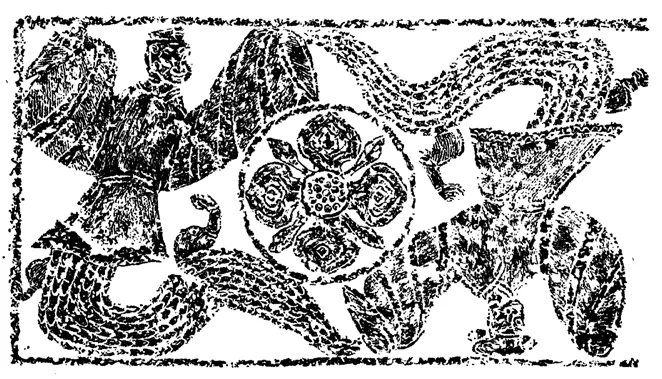

这一时期所形成的狭长升仙之路图式在之后的几百年间不断丰富,不仅成为东汉墓顶的主要构图基础,也成为狭长墓门门楣的重要主题。例如,陕西神木大保当东汉画像砖石墓群的众多墓室门楣,都将太阳与月亮刻画在门楣两端,而中间雕刻一系列奔腾的仙人与神兽图像(图7)。

图7:陕西神木大保当M4墓门正视图

穹顶建筑技术的引进为砖石结构的墓室带来了更加坚实的屋顶,但新的屋顶形状在底部接近于方形,而在顶部则更接近圆形,从而改变了原有的长方形天界构图。以山东济宁的普育小学东汉石室墓为例,主室室顶为方形的两层抹角叠涩藻井结构。藻井中心的石板上是象征太阳的浅浮雕圆轮,直径为0.82米。在抹角叠涩藻井的东南角石上嵌有两个铜质帽形器,与其相邻的还有三处留有铜锈痕迹的石孔,很可能是一处星象图。该星象在组合上与前述洛阳M61汉墓脊顶上一处位于日月图像之间的星象十分接近。洛阳M61汉墓的脊顶上描绘了一系列星象,其中紧邻太阳图像的星象恰好就是普育小学东汉墓中与日轮相邻的藻井角石上的星象图案。这两处西汉与东汉砖石室墓在天花构图上的强烈对比以及其中的相似之处,十分有力地反映了藻井结构引入所带来的天界形状的巨大变化。但在巨变之中仍保留着很多传统要素,比如象征太阳的圆轮以及天界中的星象元素,只是他们的排布依天花形制的不同而发生了变化。

方形的叠涩藻井墓顶对于西汉以来形成的长方形天界传统,构成了巨大挑战。对于如何能既利用先进的建筑技术又不打破升仙之路的天界构图传统这一问题,很快便找到了折中的解决方式。江苏昌梨水库东汉画像石墓的前室与后室整体形状都为长方形,但长方形的前、后室又分别隔断为两间并列的方形小室,每一间小室的顶部都是抹角叠涩藻井结构。前室并列的藻井中央分别雕刻神兽缠绕的莲花,而后室并列的藻井中央则分别雕刻怀抱日轮的伏羲与怀抱月轮的女娲(图8)。这种设计充分利用了穹顶建筑技术,同时也保留了长方形的天界构图,确保了主要墓室的顶部由日月图像勾勒出天界的两端。

图8:江苏昌梨水库汉墓室顶仰视图

值得注意的是,洛阳新莽时期金谷园砖室墓的后室与洛阳西汉中期的卜千秋墓、M61汉墓一样,都有着平脊斜坡式的顶部,且以日月作为脊顶天界图像的两端(图3、图6)。但金谷园墓后室脊顶的日月,都绘于正方形的抹角叠涩图案之中。金谷园墓前室为小砖砌成的穹窿顶。这表明新莽时期洛阳的砖室墓建筑既引入了穹隆顶建筑技术,同时也保留了原有的平脊斜坡顶建筑传统。

四川三台柏林坡M1崖墓中的一间墓室,则以岩雕的形式模仿了以并列的方形抹角叠涩藻井呈现日月图像的屋顶(图9)。室顶整体模仿由檩条组成的四面坡顶木构建筑。长方形的中脊分别由位于中央的长方形仿坡顶图案,与位于两端的正方形抹角叠涩图案组成。残留的彩绘显示一端藻井中央绘有一轮带有金乌图像的红日,另一端藻井中央则绘有带有蟾蜍图像的圆月。在洛阳金谷园新莽墓与三台柏林坡汉墓这两处案例中,方形抹角叠涩藻井这种建筑结构已经被图案化,成为了日轮与月轮的背景装饰。这一方面说明,藻井建筑技术作为一种外来新技术在传入中国后受到重视,逐渐地符号化并被纳入了装饰系统之中。另一方面则说明,这种技术在与中国传统观念碰撞与融合的过程中,逐渐失去了本身的功能与象征意义,被彻底本土化,同时融入传统木构建筑与装饰体系之中。

图9:四川三台柏林坡M1中室左侧室顶部天花藻井

穹顶在汉代砖石室墓中的搭建,无论是使用小砖还是使用石板,都是在平面接近于正方形的墓室中,以叠涩方式从四周墙壁之上堆叠起具有弧度的四面坡面,这些坡面最终汇聚在呈方形或圆形的顶部。东汉中期的河南襄城茨沟画像石墓的主室和几个侧室,皆有以小砖叠涩而成的穹顶。其中,中室的纵剖图尤为清晰地展示了这种以小砖从围墙顶部向穹顶顶部逐层错落堆叠的方式。主要墓室的四面坡顶都最终汇聚在圆形的顶部。其中,后室的圆形顶部盖石上雕刻了一只蟾蜍,表明这处穹顶象征的是月亮所在的天界。前述江苏昌梨水库画像石墓则是从墓室的四面墙上,以更大体积的石块和更少的叠涩层数堆叠出顶部为方形的穹顶(图8)。本质上,这样的抹角叠涩藻井即穹顶。公元4世纪至7世纪的高句丽地区,延续和发展了这种由汉地而来的石构叠涩穹顶墓室,除了四方形的藻井,还出现了六边形或八边形等多边形藻井,使得石板砌成的抹角叠涩藻井更加接近真正穹顶的外观。以吉林集安舞踊墓为例,这座单室墓的平面呈正方形,室顶为抹角叠涩结构(图10)。整个穹顶由八层叠涩组成,最下面三层为平行叠涩,之上为抹角叠涩。其中平行叠涩的平面为六边形,而抹角叠涩的平面为八边形。整个室顶虽带有很多石板本身的棱角,但整体上已经非常接近于穹顶的外观效果。这也进一步表明抹角叠涩的石构藻井结构在创立之初,即是为了创造出穹顶的外观。在汉墓中常见的四边形抹角叠涩室顶结构或是藻井图案,都与穹顶的象征意义密切相关。

图10:吉林集安舞踊墓

常青认为汉墓的叠涩穹顶建筑技术源自东伊朗系统的中亚一带。汉地的叠涩穹顶一出现就已是十分成熟的形式,无发展过程可寻,很可能是直接借用了外来技术。李晨则通过对比克里米亚半岛公元前4世纪的斯基泰人石室墓与徐州白集的东汉画像石墓,发现这两处墓葬都使用了相同的平行叠涩石构墓顶,从而进一步将汉代叠涩结构的源起追溯到了欧亚大陆的腹地。

索伯指出四边形的抹角叠涩藻井很可能发源于高加索地区,原为木建筑结构。随着亚历山大大帝东征对欧亚大陆物质文化交流的推动,这种建筑结构开始向东传播,并为犍陀罗地区初兴的佛教所利用,用在了佛教石窟的窟顶设计中,成为象征天界的图像。这种独特的由两个至数个菱形相叠套的图案(the square-and-diamond system),不仅成为佛教石窟中模式化的藻井图案,也在之后的数个世纪成为中亚和西亚各种石构和木构建筑中的藻井样式。很多清真寺的穹顶都源于这种结构。索伯对于菱形与圆形之间相互对立而又和谐的关系进行了探讨,看似对立的两种不同形状却共同创造出宏伟的穹顶结构。

当这种藻井结构进入东亚后,方形藻井演化成为一种图案并开始流行,很可能和索伯所探讨的这种方与圆之间的对立统一关系有直接联系。方形是中国传统木结构建筑的基础,并蕴含了儒家思想对于礼制体系的认知。中国传统宗庙建筑、宫殿建筑都是以这样的梁架结构为基础的礼制建筑。圆形的建筑结构作为一种外来事物,正是通过四边形的抹角叠涩结构完美地融入了传统的方形木建筑结构之中。汉代方形叠涩图案的中央常绘一轮圆日或圆月,也正体现了方与圆的完美融合,隐喻了外来天界观念与本土信仰的理想结合。

三、自然的升华:藻井莲花

除了传统的日月图案,莲花图案是藻井装饰的另一重要题材。山东沂南东汉画像石墓的藻井莲花雕刻是这类藻井装饰的一个典型代表。这座画像石墓也是藻井莲花数量最多的汉墓,共有五处(图5)。整座画像石墓分为前中后三部分,共11间主室和侧室。所有墓室的顶部都为抹角叠涩或平行叠涩所形成的方形或长方形。五处莲花藻井雕饰就位于叠涩结构的封顶石板之下。第一处莲花雕饰位于前室东间的抹角叠涩顶部,共有八片花瓣,整体形状为长方形,占据了整个长方形的封顶石盖板。第二处位于中室东间平行叠涩顶部的长方形封顶石盖板。整个盖板的构图由两个并列的正方形装饰组成。第一个正方形内雕刻着带有四片花瓣的莲花,中间为突出的近圆柱体花芯。第二个正方形内为模仿抹角叠涩外观的嵌套菱形浮雕,中央雕有一圆盘。第三处仅部分残存,位于中室西间平行叠涩顶部的长方形封顶石一段。这处封顶石的构图同样是由两个并列的正方形装饰组成。莲花雕饰位于其中一个模仿抹角叠涩外观的正方形框内。第四和第五处莲花雕饰,分别位于后室东西两间墓室平行叠涩藻井的长方形封顶石中央。这两处封顶石的构图基本相同,都由三个并列的正方形图案组成。中央的正方形内雕刻八片花瓣的莲花,两侧的正方形内分别为模仿抹角叠涩结构的浅浮雕装饰,并且在中心雕有窗棂图案。

从西汉中期洛阳卜千秋墓、M61汉墓以及新莽时期洛阳金谷园墓可以看出,日月图像以及抹角叠涩结构作为一种平面装饰图案,比莲花更早地进入到了墓顶的装饰系统之中。莲花藻井装饰在东汉的发展和流行是建立在之前藻井装饰传统之上的,比如沂南汉墓中莲花雕饰始终位于模式化的藻井边框构图之内,尤其后室东西两间的藻井顶部,莲花雕饰被一对抹角叠涩图案夹在中间,位置相当于长方形室顶装饰中的日月图像之间(图3、图5)。这种配合长方形室顶的构图模式不仅出现在具有叠涩室顶的石室墓,也运用于砖券墓的长方形券顶。河南密县打虎亭东汉砖室墓就是一个典型案例(图11)。打虎亭2号墓的中室券顶呈狭长的长方形,绘有并列的一对莲花与抹角叠涩图案,这与沂南汉墓后室藻井顶部相同。莲花图案夹在一对抹角叠涩图案之间,显然是由西汉及新莽时期洛阳室顶的日月与叠涩图案演化而来(图3)。由此也可见莲花与抹角叠涩图案作为一种新兴的纹饰组合在汉墓中的流行。

图11:河南密县打虎亭2号墓中室券顶壁画仰视图

在一些东汉画像石墓中,莲花雕饰还与原本的日月图像及怀抱日月的伏羲女娲形象融合在一起。以安徽宿县褚兰东汉画像石墓为例,前室平行叠涩所构成的长方形室顶上残留着伏羲女娲环绕着圆形莲花的雕刻(图12)。这里的圆形莲花似乎取代了传统汉画构图中伏羲与女娲分别所抱的日轮或月轮。此外,圆轮之内的花朵与其说是莲花,似乎更接近于汉画像石刻中常见的柿蒂纹。同时,前述江苏昌梨水库汉墓后室东西两间墓室中并列的藻井雕刻,为一对由神兽环绕的圆形莲花;而前室东西两间墓室中并列的藻井雕刻,则为由伏羲和女娲怀抱的日轮与月轮(图8)。这也进一步表明莲花在进入藻井装饰系统后与日月图像的紧密联系。

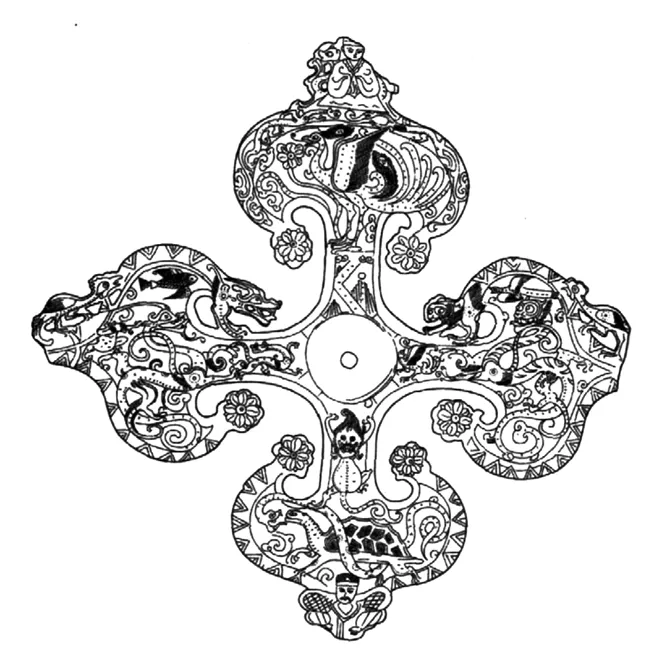

图12:安徽宿县褚兰汉画像石墓前室室顶拓片

褚兰画像石墓中接近于柿蒂纹样式的莲花藻井雕刻,暗示了莲花图案在进入藻井装饰体系后所继承的传统宇宙观念。李零在研究汉代铜镜上的柿蒂纹时指出,柿蒂纹实际是指示宇宙中四个主要方位的方花。重庆巫山出土的柿蒂形棺木鎏金铜牌饰,在四个花瓣上分别雕刻有代表四个方位的朱雀、玄武、青龙、白虎图案(图13)。这进一步有力印证了柿蒂纹的方花本质。特别值得注意的是,莲花在作为藻井雕饰时,往往是呈填满整个方形石盖板或菱形叠涩盖板的方形外观,这很可能是由于莲花藻井图案继承了柿蒂纹象征宇宙方位的属性。

图13:重庆巫山出土鎏金铜牌饰

有学者指出汉代的墓顶藻井莲花图案是由西方传入中国的。罗森(Jessica Rawson)将密县打虎亭汉墓的券顶莲花图案,与同一时期叙利亚地区的帕尔米拉古城建筑中的类似莲花装饰进行对比,提出莲花作为建筑纹饰由西方传入中国的可能性。索伯认为在佛教由印度传入中国的过程中,包括佛教石窟窟顶莲花藻井装饰在内的很多佛教因素随之由印度进入中国,莲花藻井装饰也逐渐演化成为佛教的信仰符号。汉赋中提到西汉的宫殿建筑中已经出现了莲花和各类水生植物装饰的藻井,这也为汉地吸收和接纳印度佛教石窟的莲花藻井装饰奠定了良好的文化基础。印度佛教艺术从公元前2世纪起便开始对中国墓葬建筑产生潜移默化的影响。在河北满城汉墓中有一处独特的绕着中山王刘胜的棺室设计的环形隧道。巫鸿指出这种设计很有可能是为了让祭拜者能够绕着棺室行进。这种开凿在山中的洞窟廊道恰似同一时期印度石窟寺中为绕塔礼拜所设计的通道。石雕的窣堵波象征着佛舍利。而在满城汉墓中,窣堵波被误读为一种埋葬方式,从而被刘胜的棺室所取代。由此佛教的神圣符号被移植到了中国的丧葬文化之中。

但汉墓室顶藻井上的方形莲花装饰在外形上,与印度佛教石窟中窟顶的圆形莲花装饰有明显区别,也并不具有明显的佛教意涵。以江苏徐州白集东汉画像石墓为例,这座墓主要墓室的室顶都为叠涩结构。其中中室的封顶石为长方形,中央的菱形画框内刻有一柿蒂纹,由四片沿对角线排列的大花瓣和穿插其间的四片小花瓣组成,呈前文中李零所说的方花形象(图14)。这里的藻井封顶石图案明显在模仿抹角叠涩的建筑结构,并以传统的柿蒂纹图案来指示宇宙的四个主要方位,为墓室进行定位。由此也可以看出汉地对外来图像的开放态度以及对传统观念的坚持,促进了兼容并蓄的新装饰形式的出现。

图14:徐州青山泉白集汉墓中室藻井雕刻

东汉墓葬藻井莲花的样式,奠定了之后几个世纪汉地佛教洞窟中藻井莲花样式的基调。随着佛教信仰的深入,莲花已发展成为佛教的宗教标志,并象征着穹隆状的佛教天界。由此方形的柿蒂纹也彻底被圆形的真正莲花图案所取代。在敦煌莫高窟北魏时期的431窟中,这种圆形的莲花图案以彩绘形式出现在抹角叠涩形式的边框中央。在龙门石窟北魏时期的莲花洞中,圆形的莲花图案则以浮雕形式占据了整个穹隆形的洞顶,成为佛教天穹的象征。索伯曾提出象征天界的穹顶结构在向欧亚大陆东部传播的过程中,印度的佛教石窟基本是全盘吸收了这种穹顶结构所固有的天界内涵。而这一结构在进入东亚后却经历了与固有的传统木构建筑以及儒家思想的冲突与妥协,最终在几个世纪的佛教传播过程中成为了宗教中的天界象征。

四、结语

东汉藻井图案是中国古代藻井图案形成的初始阶段,其演变过程也是一段技术、观念与纹样的发展史。汉墓中的天界一直是儒家思想与方士神仙思想进行激烈竞争的领域。当佛教思想与艺术形象初入中国后,关于天界的描绘变得更加多元化,并呈现出对各种思想兼容并蓄的面貌。东汉藻井图案中融汇了外来建筑技术、通过伏羲和女娲等形象呈现的神仙思想、以柿蒂纹传达的正统宇宙观念,以及佛教初入中国所带来的外来宗教痕迹。

中国古代建筑中的藻井结构一直看起来是一个略显突兀的存在,无论是清宫养心殿宝座之上的蟠龙藻井,还是在关于明堂建筑礼制的文献记载中,藻井总是像一个力图融入于长方形梁架结构中的圆形异类。这种现象可以溯源至东汉的墓葬建筑之中。从汉代起形成的以抹角叠涩结构为原型的方形装饰图案,体现了外来藻井与汉地传统文化的调和。

注释:

① 北京市文物工作队:《北京西郊发现汉代石阙清理简报》,《文物》,1964年第11期,第13-17页。

② Alexander Soper, The “Dome of Heaven” in Asia, The Art Bulletin, Vol. 29, No. 4 (Dec.,1947), pp. 225-248.

③ 黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,长沙:岳麓书社,2003年,第156-159页。

④ 龚克昌等评注:《全汉赋评注(二)》,石家庄:花山文艺出版社,2003年,第416页。

⑤ 龚克昌等评注:《全汉赋评注(二)》,石家庄:花山文艺出版社,2003年,第719页。

⑥ 四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所、中江县文物保护管理所:《中江塔梁子崖墓》,北京:文物出版社,2008年,图版17。

⑦ 曾昭燏、蒋宝庚、黎忠义:《沂南古画像石墓发掘报告》,北京:文化部文物管理局,1956年,图版18。

⑧ 洛阳博物馆:《洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,《文物》,1977年第6期,第9页。

⑨ 河南省文化局文物工作队:《洛阳西汉壁画墓发掘报告》,《考古学报》,1964年第2期,第109页。

⑩ 陕西省考古研究所、榆林市文物管理委员会办公室:《神木大保当:汉代城址与墓葬考古报告》,北京:科学出版社,2001年,第49、54、60、67、72、103 页。

⑪ 济宁市博物馆:《山东济宁发现一座东汉墓》,《考古》,1994年第2期,第129页。

⑫ 夏鼐:《洛阳西汉壁画墓中的星象图》,《考古》1965年第2期,第82页。

⑬ 南京博物院:《昌梨水库汉墓群发掘简报》,《文参考资料》,1957年第12期,第39页。

⑭ 黄明兰、郭引强:《洛阳汉墓壁画》,北京:文物出版社,1996年,第105-120页。

⑮ 四川省文物考古研究院、绵阳市博物馆、三台县文物管理所:《三台郪江崖墓》,北京:文物出版社,2007年,图版159。

⑯ 河南省文化局文物工作队:《河南襄城茨沟汉画像石墓》,《考古学报》,1964年第1期,第114-116页。

⑰ 王侠:《高句丽抹角叠涩墓初论》,《北方文物》,1994年第1期,第31-34页。

⑱ 常青:《两汉砖石拱顶建筑探源》,《自然科学史研究》,1991年第3期,第288-295页。

⑲ 李晨:《汉代画像石墓中的异域因素》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2015年第1期,第14-15页。

⑳ Alexander Soper, The “Dome of Heaven” in Asia, The Art Bulletin, Vol. 29, No. 4 (Dec.,1947), pp. 225-248.

㉑ 曾昭燏、蒋宝庚、黎忠义:《沂南古画像石墓发掘报告》,北京:文化部文物管理局,1956年,第5-10页。

㉒ 河南省文物研究所:《密县打虎亭汉墓》,北京:文物出版社,1993年,第202页。

㉓ 王步毅:《安徽宿县褚兰汉画像石墓》,《考古学报》,1993年第4期,第518页。

㉔ 李零:《“方华蔓长,名此曰昌”—为“柿蒂纹”正名》,《中国国家博物馆馆刊》,2012年第7期,第35-41页。

㉕ Jessica Rawson, Tombs of the Han Dynasty, in Kristan Göransson and Jessica Rawson (eds.),China’s Terracotta Army, Stockholm: The Museum of Far Eastern Antiquities, 2010, pp.79-88.

㉖ Alexander Soper, The “Dome of Heaven” in Asia, The Art Bulletin, Vol. 29, No. 4 (Dec.,1947), pp. 225-248.

㉗ 中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理局:《满城汉墓发掘报告(上)》,北京:文物出版社,1980年,第22页。

㉘ 巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海:上海人民出版社,2009年,第168-169页。

㉙ 南京博物院:《徐州青山泉白集东汉画像石墓》,《考古》,1981年第3期,第139页。

㉚ 敦煌文物研究所:《敦煌莫高窟(一)》,北京:文物出版社,1982年,图版78。

㉛ 龙门文物保管所、北京大学考古系:《龙门石窟(一)》,北京:文物出版社,1991年,图版48。