构建指向语文学科关键能力的家书文化课程

魏荣葆 陈丹

【摘 要】指向语文学科关键能力的家书文化课程,是基于人的发展而开展的语文实践活动。它以学生的问题为出发点,以家书为载体,充分发挥家书独特的“立德树人”功能,系统构建具有生活教育意义的家书文化课程,积极探索具有时代特征的学习活动。

【关键词】立德树人;关键能力;家书课程;学习活动

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)03-0033-04

【作者简介】1.魏荣葆,南京市第一中学(南京,210001)教师,高级教师;2.陈丹,江苏省常熟市教育局(江苏常熟,215500)教研室主任,高级教师。

一、家书文化课程的现实意义

书信,古称手札、书札、尺牍,也被形象而诗意地称为来鸿、鸿雁、青鸟、尺素等。家书是书信的重要组成部分,作为人际交往传情达意的主要方式,它是人类文明高度发展的产物。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出:“围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节。”家书是凝聚亲情的纽带、是家庭教育的途径、是传承家风的媒介。因此,开发和实施家书文化课程是落实立德树人根本任务的有效途径。

二、构建“我要发展”的家书文化课程

中国传统文化汇聚了大量优秀的家书文化资源,中学各类教材中也出现了一些经典的家书文本。但是,将家书文化资源转化为家书文化课程,需要以生为本,唤醒学生的发展意识,构建适合学生发展的课程。

1.课程目標指向学生发展的核心素养。

语文学科关键能力是语文核心素养的重要组成部分,是学生在参与语文实践活动中应该具有的重要素养,如语言自主运用与建构的能力、对不同特质文本的阅读能力、有效掌握语言文字特点及规律的能力、在真实情境下的沟通能力、独立负责的思考辨析能力、基于言语交流任务的创造能力、审美鉴赏与创造的能力以及对文化现象的认知、判断、创新、传承的能力,等等。基于此,我们确定了多层次的家书文化课程目标:(1)熟练运用工具书查阅、识记家书中的生僻字词,积累成语和典故,自觉丰富自己的语言积累;(2)在阅读和写作家书的过程中积累书信体相关的文体知识,掌握书信文本基本格式,学习初步的逻辑和修辞知识,增强表达的个性化;(3)开展针对家书阅读和探讨的文化专题,围绕主题多角度思考问题,表达和阐发自己的观点;(4)精读经典家书作品集,把握其精神内涵、人文思想与艺术价值,探究其伦理价值及现实意义;(5)立足自主发展,学会沟通交流,以家书形式参与公共生活。

2.课程架构注重学习内容与生活教育的关联。

根据家书文化课程的目标和要求,在充分把握中国经典家书作品内涵特质的基础上,我们将家书文化课程纳入学校选修课程体系。为此,我们发出《家书分享建议书》,邀请部分教师、学生、家长等推荐可读性强的家书;然后,我们将所有家书篇目汇编成专题,采用书面形式征求学生意见;最后,采用学习任务群的方式,搭建出家书文化课程的框架。

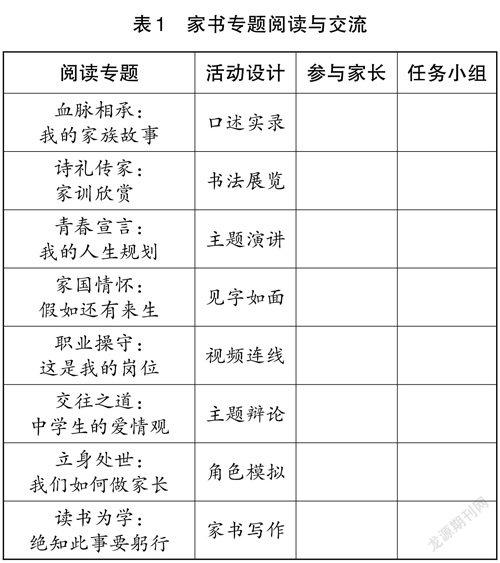

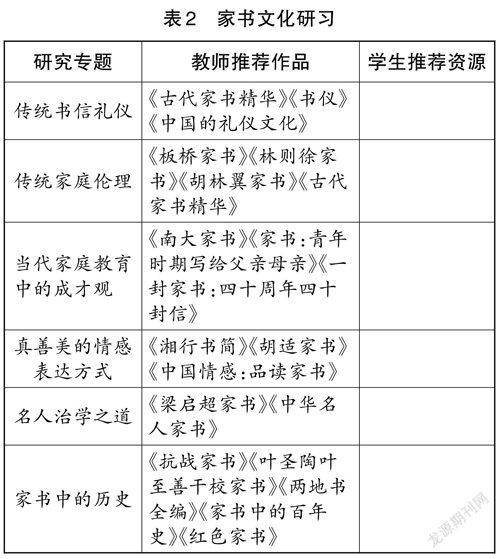

课程由“家书专题阅读与交流”(见表1)和“家书文化研习”(见表2)两部分组成。“家书专题阅读与交流”以阅读专题组合成任务群,要求学生采用小组合作学习的方式,围绕一个专题进行阅读、体验和交流;“家书文化研习”采用研究专题的形式,教师推荐作品,要求学生自选6篇经典家书作品自主阅读,并开展线上交流。

3.课程建设力求打通家校合作的渠道。

家书记载着私密性很强的个人家事与情感,不同时代、不同知识背景的家庭,不同社会经验的家庭成员,在家庭教育目标和教育方式上有很大区别。家书文化课程与学科课程的学习要求也有很大不同,它不需要学生接受完整的知识体系,没有标准答案。学生对家书内容的认同和否定直接影响到其人生观、世界观、价值观的形成。因此,为了激发学生发展的潜能,唤醒其主动成长的意识,创造真正适合学生发展的成长环境,家书课程的建设过程需要邀请家长介入。

家长是课程资源的开发者,他们可以提供真实而丰富的家书资源;家长也是课程实施的合作伙伴,他们能够以身作则,率先垂范;家长更是学生自我发展的护航者、生涯规划的引路人。打通家校合作的渠道,才能促进学校教育与家庭教育形成合力。

三、开展“我在现场”的家书文化课程学习活动

1.制定个性化的学习任务单。

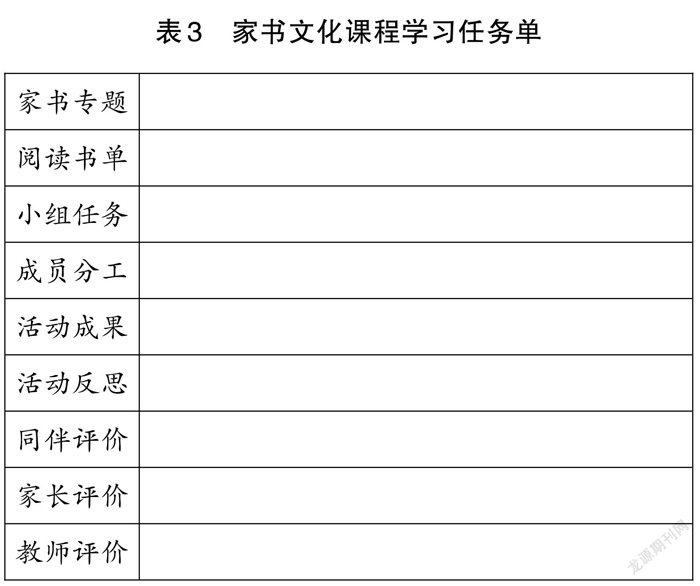

家书文化课程的学习是由学习任务单引领的动态实践活动。家书阅读的一个活动就是一个具体的任务,要完成这一任务往往需要多方面的准备,因此小组合作是家书文化课程学习的最佳形式。每个小组共同的任务是完成家书专题阅读,但每个人的学习任务单都是个性化的。《家书文化课程学习任务单》(见表3)主要凸显课程框架内的个性化学习特征,它既是学习计划表,也是过程记录表,更是学习评价的依据。

以“血脉相承:我的家族故事”专题学习为例,这一专题学习任务要求通过口述实录来讲述家族故事,需要采访长辈、获取家庭成员之间的书信,从中了解历史和现实生活中的事件,分析家族的家风传统。根据任务单,小组成员需要共同阅读推荐家书,了解研究家族历史的一般方法;然后确定采访对象,约定采访时间和地点;拟写采访提纲,准备相机、录音设备,掌握制作音频、视频的方法;最后进行整理和分析,准备课堂交流报告。

有一组学生采访了颜氏家族的一位学者,他们搜集并阅读了《颜氏家训》,参观了纪念颜真卿的颜鲁公祠,了解了颜氏后代现在的发展状况,录制了二十多分钟的长辈口述视频并整理成报告。学生从名人家书中深深感受到传统文化蕴含的道德理念和规范,萌发了天下兴亡、匹夫有责的担当意识,实现了崇德向善、见贤思齐的精神成长。

家书是历史的一部分。一封家书能够描述特定时代的景象,记录社会的发展进程,为后人了解那一时代打开新的视窗。研读家书,不仅可以从另一个角度丰满历史事件、补足历史细节,而且可以使我们回到真实的历史现场,还原那些被尘封的历史记忆。

家书文化课程在学生核心素养的发展方面具有独特的功能。它借助任务单的形式,完成了多层次的学习活动,超越了单一的学科知识学习,让学生真正感受到家书的文化力量。

2.创设生活化的学习情境。

网络时代,书信已逐渐淡出了人们的日常生活。只有创设生活化的学习情境,才能缩短书信与时代的距离,让钟情于电子产品的高中生停下脚步,回溯消逝的岁月,触摸家书的温度,体悟前人的情感。

以“青春宣言:我的人生规划”专题学习为例,我们抓住了学生选科的契机,设计了“主题演讲”这一学习情境。准备活动有两个步骤:首先,阅读教师推荐的《南大家书》《家书:青年时期写给父亲母亲》《一封家书:四十周年四十封信》,学生从这些家书中发现具有青春价值的当代生活事件,获得感悟和启迪;其次,学生结合自己的“生涯规划彩虹图”,给自己的家人写一封信,发表自己的人生规划,并就此做主题演讲。主题演讲时,我们邀请了演讲者的家长参加互动。

这种学习情境,立足家书写作的真实背景,引导学生有意识地寻找家书内容与当代生活的关联。受邀的家长在学习现场深受感动,一封家书,成为抒发家庭亲情的心灵告白,使他们真正感受到了子女的成长。

此外,我们还借助学生18岁成人仪式的真实生活情境,让学生阅读父母写给自己的信;借助高三备考的生活情境,让学生阅读刚刚毕业的学长写给学弟学妹的信。在这些情境中阅读书信让学生难以忘怀,成为其人生路上的亮丽的风景线。

3.助推立体化的学习活动。

家书文化课程突破了“课堂观”,走向“课程观”,突破了“单文本”学习,走向“任务群”学习,突破了“学科教学”,走向“融合教育”。因此,改变学习方式,让学生在“活动”中累积学习经验,这是家书文化课程实施的基本策略。在具体实施的过程中,我们推出了具有可行性、生动性的系列活动,同时,灵活使用在线学习、混合式学习、交互式学习等学习方式。

以“家国情怀:假如还有来生”专题学习为例,我们推荐阅读《红色家书》,选读现当代革命烈士书信。我们借鉴了电视节目《见字如面》的方式,让学生朗读烈士的家书。为了带领大家走进那个时代,去触摸那些依然跳动的灵魂,我们设定主持人还原写信背景、介绍相关故事和人物,邀请教师、家长对书信和朗诵者进行评点。

此外,我们借助新媒介,将课堂学习空间与家庭和社会空间相连。例如,在学习“职业操守:这是我的岗位”专题时,为了了解各个职业的特点,让學生运用视频连线的方式,参观父母的工作环境。

4.推行发展性的学习评价。

对学习者而言,家书本身具有一定的特殊性、私密性,无论阅读还是写作,家书文化课程的评价不能简单地等同于学科教学评价。因此,我们主张推行发展性评价。这种评价方式,从终端延伸到每一次活动的过程中。评价依据《家书文化课程学习任务单》,依据学习参与度,参考自身、伙伴及家长的评价,力求客观真实。发展性评价不是为了区分优劣,而是为了及时掌握学生的学习状态,调整学习方法,更重要的是达成课程目标:立德树人。

以“交往之道:中学生的爱情观”专题学习为例,我们以主题辩论的方式进行。首先,由学生讨论并提供辩题,学生提供了“爱情有无真假”“高中恋爱是早还是晚”“外表重要还是气质重要”等辩题。其次,学生自由组合辩论小组,进行辩论分工,阅读相关书信并推荐作品。最后,小组辩论展示。

青春期不同于儿童期又有异于成人期,青春期的异性交往问题成为很多高中生的困扰,对此漠视或禁止都是不可取的。学生青春的觉醒、爱情的萌动,需要被理解、尊重和引导。用发展的眼光评价学生,是为了让他们学会自我教育,最终成为健康的人、全面的人。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划2020年度课题“基于学科关键能力的高中语文主题学习实践研究”(D/2020/02/169)的研究成果。

2252500783369