杜威和桑代克教育科学观之争

常顺利,冯凯瑞

(1.信阳学院 教育学院,河南 信阳 464000;2.河南大学 教育学部,河南 开封 475000)

20 世纪初到60 年代,是现代教育科学走向制度化的关键时期。同时,也是“教育研究方法理论中的两个基本派别——进步派与传统派、实证的与思辨的、实用的与理论的进一步分道扬镳”的时代。[1]回顾20 世纪初,杜威(John Dewey)和桑代克(Edward Lee Thorndike)两位教育思想巨人的教育科学观的争论,有利于反思当今我国教育科学发展中存在的问题。

另外,对“教育科学”这一概念进行简要的历时性考察,对于理解杜威和桑代克教育科学观之争是十分必要的。有学者研究指出,教育科学(erziehungswissenschaft)由德国的里特(Ritter,K.)提出。[2]在历史上,教育科学一直存在单数教育科学(educational science)和复数教育科学(educational sciences)之争。前者强调按照自然科学的模式进行教育研究,构建教育学科;后者强调教育学的生命力在于它的养料来自于诸多学科,它是所有有关教育知识的总称。本文所讨论的杜威和桑代克教育科学观之争就是上述两种“教育科学”观念之争的典型案例。那么,这两个教育学巨人的教育科学观存在什么争论以及他们是如何通过自己的历史实践影响美国教育学科的发展模式的,这就是本文尝试回答的问题。

一、杜威“统一的教育科学观”:内容、个人实践与影响

1.杜威“统一的教育科学观”的内容

杜威认为教育研究应该以一种跨学科的视野进行研究工作,教育学应该是一种综合的、统一的科学。首先,他认为教育研究应该考虑合理运用技术工具提高教育的“效率”,教育研究朝向标准化的方向前进是不可阻挡的历史潮流。学校的运行在某些方面类似于工厂,因为学习活动的初级阶段本身就带有一些机械的属性。20 世纪的美国拥有着巨大的教育知识消费市场,因为教师和学校管理者始终在寻找成功的秘诀——课堂秩序的维持、正确的布置学生的课堂作业、通过考试、提高升学率等。对于这些人而言,科学是十分有用的,因为它可以为公众所认可的教育方法及其具体假设程序提供标准和保障。[3]但是,杜威同时指出,教育研究中的科学发现虽然重要,但是它还需要以教育家的思想作为媒介,共同使教育朝向民主社会的目标前进,这样教育科学的进步才有可能。总之,他认为教育科学中哲学思辨所提供的“假设”和自然科学范式下的“调查工作”一样重要。接着,杜威批判那些试图以自然科学的范式来构建教育科学的教育家。他认为以自然科学的方式建构教育学的人,只是看到了它提高教育“效率”的巨大作用,而忽视了它潜在的风险——以技术手段化约价值判断的风险。正如杜威的追随者拉格(Harold O.Rugg)后来指出的:“教育目标最终要指向生活,它是个性化的存在,社会分析和测量的过程仅为教育提供所需的知识和技术,并不能主导教育目标的最终指向,从最本质的意义上讲,教育目标最终要取决于人类的价值判断。”[4]最后,杜威提出教育学应该成为包罗万象的大学学科,它由三个方面构成:其一,它是一种多方面的教育学,即技能和思想的综合、个性化和社会化的综合,一个跳出二元论桎梏的科学。其二,它是对学生学习的评价,即关于我们如何知道学生已经学好的判断。其三,它应该担负起为促进大学教师职业专业化发展的使命。[5]

2.杜威“统一的教育科学观”的个人实践

杜威“统一的教育科学观”的实践主要表现在改革芝加哥大学教育系和创建杜威实验学校上。1894 年,杜威担任芝加哥大学哲学系主任。然而,杜威对教育的兴趣,使他将自己的很大一部热情倾注到了哲学系下属的教育系上。此后不久,杜威就促成教育系成为独立的系科,并担任教育系主任。1895-1900 年,芝大教育系的课程大致分为两类:一类是德国教育学及其致力于德国教育学美国化的一批学者,他们中的佼佼者如麦克默雷兄弟。另一类则是杜威团队所代表的对教育学具有广泛而包容理解的“统一的教育科学观”的实践者。这种两派并存的局面并没有存在太久,1900 后,随着德国教育学的拥护者离开芝大,教育系已经成为了杜威实践其教育学理想的大本营。接着,杜威建议应该将教育系升格为教育学院,以培养研究生层次的师资。1901 年,杜威的这一设想得以实现,并在一年后杜威担任教育学院的新一任院长。

实验学校的建立是杜威“统一的教育科学观”个人实践的另一项努力。1896 年1 月,实验学校正式创立。杜威对这所学校寄予厚望。他认为实验学校应当作为大学教育科学研究的实验室,就像自然科学家在实验室中验证假设以增进知识一样。在这所学校里,传统的学术课程被穿插在活动课程中进行学习,以增进儿童解决问题能力的反省思维教学法被应用于课程实践。那些存在于大学课堂之中的教育科学理论,成为了实验学校真实的日常情景。为了促进实验学校教师专业成长和扩大实验学校的影响力,杜威还创办了《初等学校纪事》(The Elementary School Record)。该杂志一经创办就广受好评。[6]

3.杜威“统一的教育科学观”的影响

1904 年后,杜威离开芝加哥大学供职于哥伦比亚大学哲学系。然而,杜威的学术声望并没有因离开芝加哥大学而受到影响。相反地,1905-1930年,成为了他学术活动的鼎盛时期。杜威的“统一的教育科学观”的影响力主要体现在两个方面:第一,杜威本人作为一个文化偶像,将美国年轻一代的青年才俊吸引到自己实用主义教育哲学的大旗之下;第二,杜威以其“统一的教育科学观”为美国教育研究提供了另一种可能的范式。虽然,这一研究范式在操作层面上并不被大多数教育研究者所接受。但是,作为一种文化上的影响,“统一的教育科学观”始终影响着美国教育学科的方方面面。

1916 年,杜威的代表作《民主主义与教育》(Democracy and Education)发表。这部引起轰动的著作一经发表就被翻译成六种语言,并为进步主义教育运动提供了理论依据。这部作品所代表的实用主义教育哲学理想,吸引了许许多多的人聚集在杜威的教育理念之下。杜威的追随者中具有代表性的是弗兰克·麦克默雷和克伯屈(William Heard Kilpatrick),前者是赫尔巴特学派运动的领导人物之一,他活跃于全国教育协会(the National Educational Association)和全国教育科学研究学会(the National Society for the Scientific Study of Education)。①杜威的教育理论推动了麦克默雷的研究,同时,麦克默雷的工作扩大了杜威的思想在小学课程研究领域的影响力。克伯屈自称是杜威的学生,也是杜威教育理论的忠实拥护者。他最具影响力的作品之一——《设计教学法》(The Project Methods)实际上直接受益于杜威的思想。例如,他的设计教学法强调实践对于学习的重要性。这方面很可能受杜威的影响。

当然,杜威在教师学院的追随者还有很多,比较著名的还有亨利·苏扎洛(Henry suzallo)、大卫·斯纳顿、弗雷德里克·邦瑟(Frederick G.Bonser)等。前两人是教育社会学发展的先驱者。而邦瑟更多的是杜威教育理论的实践者,他将其运用到工艺艺术项目的发展上,并成为小学课程中最重要的课程之一。

以1919-1921 年的访华为例,杜威足迹遍及中国十一省及北京、上海,所作讲演被多家报纸杂志刊登后,②其实用主义教育思想迅速被国人所熟知。杜威的“五大演讲”中,③以《教育哲学》演讲最多。杜威的访华活动促进了其教育思想传播的同时,也提高了杜威“统一的教育科学观”的影响力。

在研究1890-1920 年实证主义思潮对教育研究专业化影响的历史时,有学者曾形象地指出,从某种意义上讲20 世纪初美国教育研究范式的转型意味着杜威“输掉了”与桑代克关于教育科学观的论战。[7]可以这样说,杜威和桑代克的教育科学观为教育科学的发展提供了某种遗传图式。因此,将杜威和桑代克教育科学观之争进行比较具有独特的理论价值。上文我们已经了解了杜威教育科学观的内容、个人实践与影响,接下来我们将讨论桑代克教育科学观的内容、个人实践与影响。

二、桑代克教育科学观:内容、个人实践与影响

1.桑代克教育科学观的内容

“一切存在都可以被测量”[8]似乎是桑代克教育研究理想的生动注脚。早在1903 年,他在《教育心理学》一书中就写道:“我们可以采用观察和实验的方式来征服自然,通过对自然中的存在物进行测量,我们将有能力役使它”。[9]1918 年,在全美教育研究学会会议上,他又在会议论文《教育测量的性质、目标与一般方法》(The Nature,Purpose and General Methods of Measurement of Educational Products)一文中指出:“万物皆以一定形式的数量存在。如果想要了解万物就要了解其数量与质量。”[10]虽然,对于20 世纪初的美国人而言,教育学还是一门新兴的学科。但是,在桑代克眼里,教育研究应该像“物理学家在早期哲学家提出他们的宇宙观之后所做的工作”。[11]换而言之,桑代克认为教育研究应该在已经成熟的自然科学范式下进行解难题活动。教育研究范式无需构建,它只需要建立在科学革命中已经确立起来的本体论基础上去认识教育世界。桑代克这种教育理想具有鲜明的科学主义取向,这种教育研究重视高质量的测量工具的使用,其核心思想体现在测量(measurement)一词中。桑代克的教育理想还体现在他的职业认同方面,虽然他一直被认为是一位心理学家。但是,他更喜欢以科学家自居。1917年,桑代克入选美国国家科学院④(America Academy of Science)。同年,他被晋升为美国科学促进会⑤(The American Association for the Advancement of Science)人类学和心理学部门的主席。当时,《纽约时报》给了桑代克一个恰如其分的评价:“美国科学促进会有史以来第一次选择一位知名的教师和教师的教师担任主席,……但从根本上他是一个科学家。”⑥

2.桑代克教育科学观的个人实践

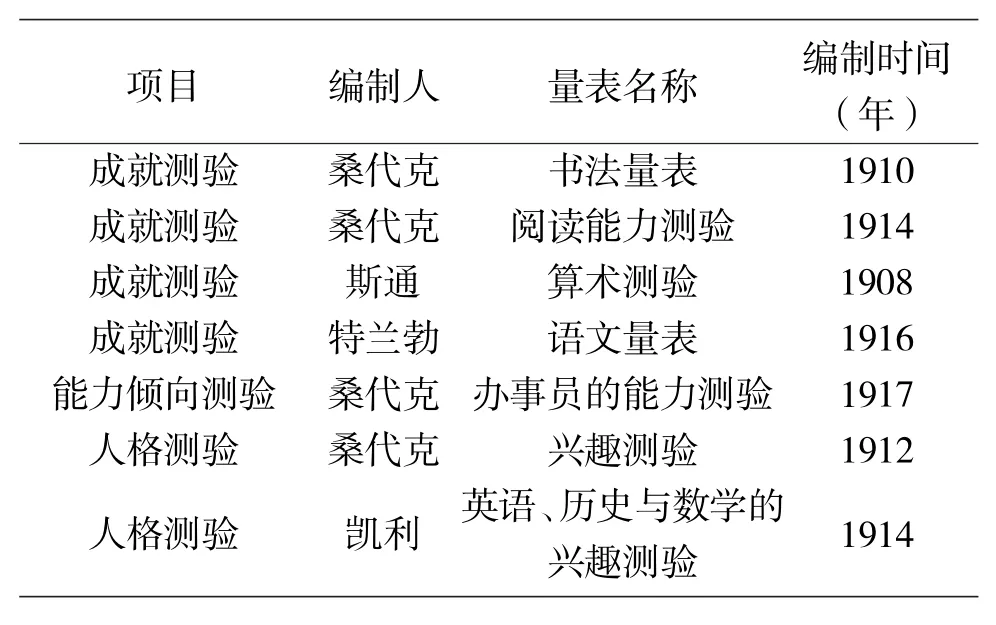

桑代克的教育科学观的实践体现在他为教育心理学制度化所做的贡献上。1902 年前后,桑代克为教育心理学的发展提供了基础的教材体系和组织保证。1913 年,《教育心理学》三卷本的完成,标志着教育心理学从此有了标准的教材。1902-1929 年,桑代克的主要工作主要集中以下几个方面。首先,开展教育实验,促进教育研究科学化。桑代克通过一系列的动物实验,认为学习的本质乃是刺激与反应之间的连结。“连结”作为行动的基本单元,取代了传统教育学所强调的“观念的联合”。以此为理论基础,在实验结果的归纳之下,提出了著名的学习定律——练习律和效果律。其次,桑代克还开展了一系列的兴趣测验,编制了许多测验量表。这些量表涉及成就测验、能力倾向测验、人格测验等。(具体见表1)最后,也是桑代克最重要的贡献是,为教育心理学确立了一个统一的研究范式,这一范式就是以“测量”为核心的实证科学研究方法。正因为以上贡献,高觉敷认为,桑代克把教育心理学从教育学中分化出来,成为一定体系的独立学科,他在这方面的功绩是不可抹煞的。[12]

表1 桑代克领导下的心理测验活动1908-1917⑦

3.桑代克教育科学观的影响

桑代克的实证主义教育科学观和他在教育心理学制度化方面的卓越贡献为他赢得了一大批忠实的拥护者,其中的佼佼者包括施吹耳⑧(G.D.Strayer)和克伯莱(Ellwood P.Cubberley)。施吹耳作为桑代克的学生,不仅是实证主义教育科学观的忠实实践者,而且用这一研究范式促进了教育行政学的制度化。教育行政学草创之初,学校管理课程大多属于“成功实践者”类型,主要是对教师的实践经验、成功经验和失败经验的总结。这一情况因桑代克等人在统计方法和测量方面的工作而得到根本的改变,测量与统计成为了教育行政学研究的利器。从1910 年开始执掌哥伦比亚大学教师学院教育行政管理学系(Department of Educational Administration)的施吹耳,便是将测量与统计运用于教育管理方面最成功的教育家之一。例如,1913年,他与桑代克合著的《教育管理:量的研究》(Educational Administration:Quantitative Studies)一书中所引用的例子都是从教师学院采用量化的方法进行管理研究的实例中精心挑选出来的。[13]作为与施吹耳同年获得博士学位的教师学院校友,后来的斯坦福大学教育学院院长克伯莱这样回忆以桑代克为代表的强调统计测量的研究范式对他的影响:出于提高学校教学“效率”和对教育研究新范式的信念,许多哥伦比亚大学教师学院1905 届的毕业生开始从事学校调查统计。那段经历使我确信“对教育现象的科学研究必须使用统计的方法”。[14]

总之,桑代克的教育科学观是以“测量”为中心的实证研究范式,这一范式不仅促进了教育心理学的制度化,而且也极大推动了教育行政学的制度化,并促进了美国教育研究的范式转移,即由历史学或哲学的研究方式转向实证研究。

三、杜威和桑代克教育科学观之比较

1914 年,哥伦比亚大学教育联谊会上出现了极具隐喻性质的一幕,在全体成员拍照时,哥伦比亚大学教师学院院长拉塞尔端坐中间,他的两侧分别是杜威和桑代克。[15]事实上,可以说,两位思想家,杜威和桑代克,产生了对20 世纪教育理论的两大本源性影响,并共同建立了他们的同时代人和继任者工作的参考框架。[16]接下来,我们将讨论这两种具有本源性影响的教育科学观的主要差异。

经过上文的讨论,笔者认为两人的教育科学观存在的分歧主要表现在以下几个方面:第一,在对于实验学校的态度上,杜威认为教育学的科学性和真理性必须经受实验学校的检验。他说:“大学的实验学校之于教育者就如实验室之于物理学家和化学家。它是一个展示、测验、证明理论设想的场所。”[17]而桑代克则认为,实验学校的工作是枯燥且没有意义的。他甚至建议自己的学生,除了收集数据,没有必要在学校浪费时间,提高个人的统计能力比待在实验学校有价值的多。[18]因为,他认为:“要使教育学真正受益于定量研究,我们必须用多年的艰巨工作来进行设计,测试测量的单位并使其标准化,来寻求一个人为的但方便的测量零点并最终找到……测量的误差。”[19]第二,在教育研究中对于民主理念的理解上,杜威反对一切形式化的等级结构。一个鲜明的例子是,杜威曾就自己好友兼芝加哥大学同事安杰尔(James R.Angell)和米德(George Herbert Mead)的晋升问题面见校长,但却因二人没有博士学位而遭到校长拒绝。杜威甚至带有戏谑的语气告诉校长,好吧,那他们可以在某一天抽出一个小时拿下博士学位。校长对杜威的轻率大为吃惊。[20]要知道,拥有20 年教学经验和10 年学监经历的巴克莱女士就曾经因为没有博士学位被哈珀校长拒绝授予副教授头衔,导致巴克莱女士负气远赴欧洲进修。[21]与杜威不同,桑代克认为教育系统应该是分工明确的等级结构。虽然,他也鼓励女研究生的专业发展,但他同时指出:“妇女能担任教职,她们也不会承担显要的职务……哪怕所有的妇女都参加投票选举,她们在参议院的角色也只能占很小的一部分。”[22]他还指出:“确定教育目标和制定保证教育目标有效实施的计划是学校领导层的事情,一线教师的职责是保证该计划可以顺利实施。”[23]就此拉格曼评价道:“桑代克研究的一个重要副产品是为这个以性别为主的工作分工提供了科学的庇护所”。[24]另外,桑代克本人也有着对“纯学术”的追求,这点上,可以从他常以科学家而不是教育学或者心理学家(至少不以实用心理学家自居)自居可以一窥端倪。这反映了当时大多数心理学家的普遍心态,用当时一位知名心理学家的话说:“实用心理学家屈尊为教师、监狱看守、医生和牧师寻找‘实用的法则’,人们认为这些心理学家对精神现象中最要的哲学基础几乎毫不关心。”[25]总之,与杜威不同,桑代克认为教育并不致力于在人群中减少差距或促进平等,良好的教育生态应该是一个金字塔形态。在这一职业场域中,最上层是高高在上的心理学或教育学家、接下来的结构依次是男性学校主管和女教师。第三,在教育研究的范式选择上,杜威“统一的教育科学”观代表的是哲学或历史的理论研究取向。他认为,“自由性质的教育学科是教育科学的关键。”[26]杜威的这一教育科学信念,反对将教师教育狭隘地理解为以技术训练为目标的现代学徒体制。他指出,真正的教育科学需要“通过理性—科学的方式达到对教育教学的更深刻理解”,同时为“行动提供理智的判断和智慧的方法”。[27]与之相对,桑代克则是实证主义研究取向的代表。这一流派拥有更多的拥趸和践行者,他们主导了1910 年前后的美国教育研究范式转移。另外,在教育研究中是否应该采取跨学科研究的态度上,杜威是积极拥护采取跨学科研究构建统一综合的教育科学的。杜威的这种教育研究观得益于其早期的职业经历尤其是芝加哥时期,对他产生深刻影响的学者包括哲学家米德、生物学家雅克·洛布(Jacques Loeb)、芝加哥社会学派的领军人物,即阿尔比恩·斯莫尔(Albion W.Small)、查尔斯·亨德森(Charles R.Henderson)、乔治·文森特(George E.Vincent)和托马斯(W.I.Thomas)。另外,杜威还以实验学校为平台,将芝加哥大学的许多科系专家团结在教育研究领域。其中甚至包括天文学家托马斯·C·张伯伦,植物学家查尔斯·C·惠特曼,地理学家罗林·D·索尔兹伯里,物理学家艾伯特·A·米切尔森,化学家亚历山大·史密斯等。[28]而桑代克认为教育实践必须以心理学,而不是以哲学或其他社会科学为基础,同时,教育实践与心理、哲学和其他社会科学之间没有相互影响。[29]

在桑代克看来,真正可以改进教学的是那些脱离学校具体情境的纯粹的科学知识,即教育心理学知识。因此,教育学科的组织模式应该是在由科学家、学校管理者和一线教师组成的等级分明的金字塔结构中承担起教育学知识生产的大学专业学院,并且这种知识生产过程与大学其他系科不必产生合作关系,因为在控制性实验和精确的定量测量的基础上产生的知识必然是“恒定有效”的。而杜威认为,教育研究必须以跨学科的视野进行研究,学者、学校管理者和一线教师应该进行平等的对话与合作。因此,教育学科的组织模式应该是在大学中统一理智经验的学术科系,这样的“教育学院”将是教育系统的良知和教育知识的综合者,是促进民主社会实现的最重要的动力机构之一。显然,桑代克的观点为大学教育学院和教育科学研究的学科基础提供了一个符合教育界日益明确的组织模式思路。[30]而杜威对于“教育学院”的描述,与其说是对于教育学科发展组织模式的描述,倒不如说是对教育学科发展组织模式的形而上学理念和乌托邦想象。即便是杜威曾经将关于“教育学院”的理想付诸实践的芝加哥大学教育学院,也在其离任后在贾德的带领下向着彻底专业化的道路狂飙突进。

四、小结

在我国,教育研究共同体并未形成一种统一的生活方式,人们对于教育研究的分歧之大已经影响了我国教育科学的健康发展。2017 年1 月14 日,《教育实证研究华东师范大学行动宣言》的发表再次引起了国内对教育科学秉持着不同信仰的教育研究者的论战。在这样的背景下,回顾杜威和桑代克教育科学观之争可以给我们带来如下启示:

第一,就教育科学的性质而言,教育科学既是规范科学也是事实科学。教育科学的历史起源于师范学校的教师培训。因此,服务于教育实践是教育科学的天然使命。也正是基于服务教育实践,并以实践验证理论的理念,杜威才如此重视实验学校的作用。但是,杜威显然高估了实验学校对发展教育科学的价值,他本人未对实验学校进行“系统性地评判性评价”更是削弱了实验学校的影响力。而桑代克认为教育测量与统计才是教育科学的中心,实验学校是可有可无的一部分。这一事实反映了二人对于教育科学本质的不同认识,杜威认为教育科学乃是服务于教育实践的规范科学,而桑代克则认为教育科学是进行教育理论生产的实证科学。桑代克在与杜威教育科学观的论战中处于上风就表明了实证主义倾向在教育科学发展中的重要影响。然而,任何关于教育科学本质认识的一元论主张总会遭致学界不小的反对声浪。《教育实证研究华东师范大学行动宣言》一经发表就被部分学者以古埃及过度崇拜青蛙导致灾害为喻指出,对于实证研究范式的过度崇拜将不利于教育科学的健康发展。[31]

第二,既然教育科学既是规范科学也是事实科学。那么,在教育研究的范式选择上就应该是多元的,体现的是“复数教育学”的精神。杜威希望将教育学打造成一门标准的学术科系,一种体现自由学科精神的“复数教育学”。而桑代克则是实证主义研究取向的代表。他主张由大学专业学院中真正的科学家来主导教育知识的生产,并由这些职业科学家建立一种“单数教育学”。虽然,桑代克的这一主张在20 世纪的头几十年独占鳌头。但是,即便是桑代克教育科学观风头最盛的那些时代,一些赞成广泛的、反对技术中心论的、更讲究具体实际的、更为发展性的教育和教育研究的概念的教育研究者依旧对桑代克教育科学观形成了有力的竞争,并实际上建立了一种“复数教育学”。[32]

第三,教师应该在教育科学研究中占据一席之地。在教育研究中对于民主理念的理解上,杜威反对一切形式化的等级结构,而桑代克则认为教育研究中的等级结构是教育学科制度化的必要手段。在教育界的职业分层中,桑代克将教师(尤其是女教师)置于一种无足轻重的地位。在桑代克的观念中,教师的职业角色是与教育研究者的角色绝缘的,教师的职业使命是实践职业科学家所创造的教育知识。虽然,桑代克的这一观点顺应了当时教育科学日益专业化的时代趋势。但是,从当今的角度看,桑代克显然低估了教师在教育科学研究中应有的作用。

注释:

①前身为美国赫尔巴特学会,是宣传赫尔巴特理论的重要阵地。

②譬如《新潮》《新教育》《晨报》《斯青年》《每周评论》《民国日报·觉悟》《时事新报·学灯》《东方杂志》《新中国》《哲学评论》《新学报》《政法学报》等。

③“五大演讲”是指《思想之派别》《现代的三个哲学家》《伦理讲演纪略》《社会哲学与政治哲学》《教育哲学》。

④美国国家科学院创建于1863 年,是一所私立非营利性组织,同时又是联邦政府在科学方面的官方顾问。入选美国国家科学院被视为科学工作者的最高荣誉。

⑤美国科学促进会创建于1847 年,早期会员以地理学家为主,是美国第一个专业科学学会。

⑥参见New York Times[N].1933-12-13.1934-1-13.

⑦本表根据相关信息整理,并未穷尽1908-1917 年桑代克领导下的心理测验活动。具体参见高觉敷.西方近代心理学史[M].北京:人民教育出版社,1982:226.

⑧据考证,目前国内关于 George Drayton Strayer 的汉文译名已达23 种之多:司脱赍尧、士德利耶、斯崔也、施吹耳、施菊野、司脱雷、斯脱莱耶、斯吹尔、史垂叶、斯特利尔、斯垂伊尔、斯特雷尔、斯特雷耶、斯垂耶、史崔耶、斯特雷亚、斯泰耶、斯特耶、司曲来由、斯特里耶、斯特瑞尔、史菊野、斯特尔。本研究采用施吹耳这一译法。参见余子侠,王海凤.留美生与哥伦比亚大学教授施吹耳教育思想在中国的传播[J].近代史学刊,2018,(01):185.