口腔颌面部游离皮瓣重建术后静脉血栓栓塞的诊断和预防现状

周传清 张福胤 隋馥勇

静脉血栓栓塞(venous thromboembolism,VTE)主要包括深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)和肺栓塞症(pulmonary embolism,PE),是外科手术的常见并发症之一。PE是VTE最严重的不良事件,急性PE的总死亡率约为10%~30%,是心血管性死亡的第三大常见病因[1]。以往观点认为,口腔颌面部手术术后VTE的发病率是较低的[2],但接受口腔颌面部游离皮瓣重建的患者,常存在多种导致VTE发生的高危因素,如颌面部恶性肿瘤、颌面部重大手术、术后制动及患者高龄等[3~5],近年来已有相关文献报道此类手术术后有较高的VTE发病率,甚至高达26.3%[6,7]。DVT最常发生于下肢深静脉,其次亦可发生于上肢深静脉、内脏静脉及脑静脉等[8],颈内静脉血栓(internal jugular vein thrombosis,IJVT)亦属于DVT范畴,接受游离皮瓣重建的群体主要以头颈部恶性肿瘤患者为主,此类患者常常需要同时接受颈淋巴清扫术,有研究表明,功能性颈淋巴清扫术后IJVT的形成率高达30%[9],颈内静脉及其分支是口腔颌面部游离皮瓣重建中最常用的受区血管[10,11],如果IJVT形成,则会导致游离皮瓣静脉回流受阻,对皮瓣的存活造成威胁。同时,与下肢DVT一样,IJVT的栓子脱落也可以导致PE的发生[12]。因此,提高口腔颌面外科医生对VTE的认识,采取有效的预防措施,对降低这一并发症的发生率具有重要的临床意义。本文将进一步就口腔颌面部游离皮瓣重建患者的VTE诊断及预防方面进行讨论[1]。

一、口腔颌面部游离皮瓣重建患者术后VTE的诊断

1.DVT的诊断

(1)IJVT的临床表现:双侧IJVT形成可抑制头颈部静脉回流,继而引起颜面部水肿、颅内压增高以及其他可能致命的情况,对于单侧IJVT,在大多数病例中,常常无明显临床症状[13]。游离皮瓣静脉危象的发生可能暗示着IJVT的形成,但由于对侧回流通路形成的可能,并不是所有的IJVT都会引起游离皮瓣静脉危象的发生[12],因此并不能通过是否发生静脉危象来判断是否有IJVT的形成。

(2)肢体DVT的临床表现:肢体DVT的临床表现包括肢体[3]肿胀或凹陷性水肿、发红、压痛和出现表浅侧支静脉等[8],对于怀疑肢体DVT的患者,则需进一步行DVT临床可能性评估。

(3)DVT的临床可能性评估:在DVT的临床可能性评分系统中,目前以Wells评分系统最为常用,其将是否有下肢肿胀、压痛及DVT病史等10个评分项目纳入评分系统,将评估结果分为“临床高度可能”及“临床低度可能”,前者DVT发生率约为28%,后者6%[14]。

(4)DVT实验室检查:D-二聚体是纤溶酶溶解交联纤维蛋白后形成的特异性血浆蛋白,其为DVT诊断过程中最为重要的实验室指标。D-二聚体检测对诊断深静脉血栓具有较高的敏感性,但特异性较低[15],其在恶性肿瘤、炎症、妊娠、肝病、术后及创伤后也会升高,鉴于其较高敏感性,因此当Wells评分为临床低度可能且D-二聚体检测阴性的患者,则可排除DVT的形成[14]。但在恶性肿瘤患者中,临床可能性评估和D-二聚体检测的特异性较低,诊断中假阳性较多,可直接排除DVT形成的患者比例较低[8]。

(4)DVT影像学检查:针对无法排除肢体DVT形成可能的患者,则进一步行影像学检查。下肢深静脉造影一度被认为是诊断DVT的金标准,但是由于其具有有创、辐射等缺点,以及部分患者对造影剂过敏、患者肾功能不全等的限制,而逐渐被超声检查所代替[16,17]。超声因其具有安全、易行、经济、有效且可靠等特点,已成为诊断近端深静脉血栓的一线成像方式。在诊断近端深静脉血栓时,超声具有非常高的敏感性(94.2%)和特异性(93.8%),但在诊断远端深静脉血栓时敏感性(63.5%)则较低[18]。虽然远端深静脉血栓很少引起严重后遗症,但未被发现的远端深静脉血栓可能向近端扩展并引起肺栓塞,因此,针对有临床症状而近端深静脉超声阴性的患者,则可能需要进一步行全下肢超声以排除远端深静脉血栓形成[17]。针对IJVT,目前的影像学检查方法主要有超声以及CT增强扫描[11,12]。

2.PE的诊断

(1)PE的临床表现:包括发作的呼吸困难或原有呼吸困难症状加重,胸痛、低血压或休克引起的头晕或晕厥、咯血、心动过速、气促等[8]。Kitano D[12]等发现接受游离皮瓣重建的患者术后PE的发生率为1.7%。由于大多数急性PE患者的死亡发生在最初的数小时或数日内,且临床表现缺乏特异性,容易被漏诊和误诊,因此早期识别和诊断PE至关重要。

(2)PE的临床可能性评估:各国学者至今已报道多种PE的临床可能性评分系统,目前以Wells评分系统应用最为广泛,其将是否有恶性肿瘤、咯血等7个评分项目纳入评分系统,将评估结果分为“临床低度可能”、“临床中度可能”及“临床高度可能”[19],有文献报道,临床低度可能的PE患病率为6%,中度可能为23%,高度可能为49%[20]。

(3)PE实验室检查:D-二聚体检测在PE的诊断中具有较高的阴性预测值,如患者Wells评分提示临床中度或低度可能,结合D-二聚体检测阴性,则可以排除肺栓塞,从而减少进一步检查的需要[21]。

(4)PE影像学检查:肺动脉造影是诊断PE的金标准,但因其为创伤性检查,费用较贵且并发症较多,目前在临床上的应用已经日益减少[16]。CT肺动脉造影(CTPA)已成为诊断PE的一线影像检查手段。CTPA对PE具有高度灵敏度,其可以作为PE的独立检测手段[8]。当患者因严重肾功能不全或对造影剂过敏时,也可行肺通气灌注核素扫描(V/Q)检查,此检查有助于增加PE诊断的特异性,并且安全性较高,很少出现过敏反应[1],针对此类患者,磁共振成像(MRI)也是CTPA的一种有价值的替代检查方法[22]。经食管超声心动图(TEE)也可应用于PE的诊断之中,TEE可以发现心内或肺动脉主干的栓子,并能观察到右心室负荷过重的征象[23],右心活动性血栓的发现则基本上证实了肺栓塞的诊断,并且其还与右心室功能障碍和高早期死亡率相关[1]。

二、口腔颌面部游离皮瓣重建患者术后VTE的预防

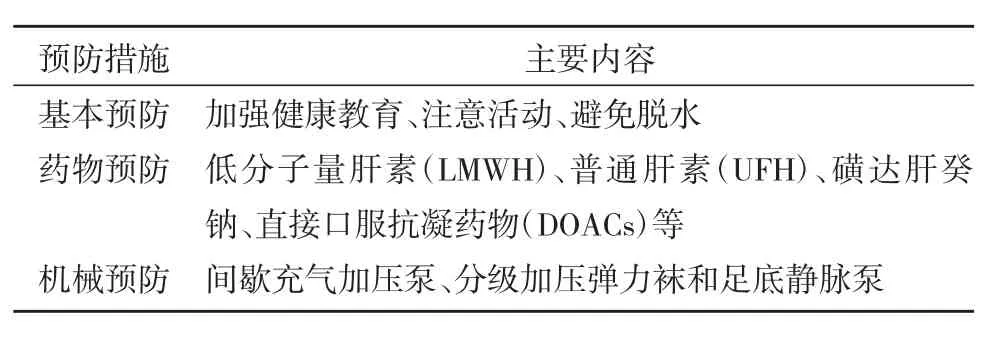

VTE的主要预防措施见表1:对于VTE风险高而出血风险低的患者,应考虑进行药物预防;而对于VTE风险高,但是存在活动性出血或有出血倾向的患者可给予机械预防[24]。

表1 VTE的主要预防措施

三、口腔颌面部游离皮瓣重建患者术后VTE预防的讨论

风险评估对于VTE的预防至关重要,对于外科手术患者,常采用Caprini风险评估模型[25]。中老年恶性肿瘤患者是接受口腔颌面部游离皮瓣重建手术的主要人群,应用Caprini风险评估模型进行评估,此类患者术后常处于VTE发生的高风险状态,因此相应的预防是必不可少的。基本预防及机械预防,目前已广泛应用于临床,但是针对药物预防方面,目前国内外学者还存在一定争议。游离皮瓣重建术后患者药物预防的应用,需同时考虑VTE发生风险、游离皮瓣的存活及术区血肿发生风险等问题。目前常用药物有普通肝素、低分子量肝素、阿司匹林、右旋糖苷及前列腺素E1等,其中以普通肝素及低分子量肝素最为常用,研究表明,无论应用何种药物,患者的VTE发生风险、游离皮瓣的存活率及术区血肿发生风险都是相似的,但应用每种药物后的并发症却有所不同,阿司匹林可导致肾毒性和胃溃疡,肝素可导致肝素诱导性血小板减少症,右旋糖苷可导致过敏反应、肺水肿和脑水肿及血小板功能障碍等,因此,药物并发症的不同亦可成为选用何种药物预防方案的制约因素[26]。Thai L等[6]研究发现,在不接受药物预防时,此类患者术后VTE的发生率为1.4%~5.8%,Bahl V等[27]也发现此类患者术后有较高的VTE发生率(7.7%),且药物预防可使VTE发生的相对风险降低73%,Caprini风险评分越高,则药物预防的有效性越明显。但同时亦有研究表明,此类患者进行药物预防,会显著增加颌面部术区血肿形成的风险,血肿可引起继发性感染、血管蒂受压导致皮瓣坏死、呼吸困难及窒息等严重后果,此外,引流或清除血肿可能增加游离皮瓣继发性损伤的发生风险[28,29]。针对此类患者,是否应用药物预防及应用何种药物预防方案,并没有一致的意见,且目前国内外关于外科手术术后的VTE预防指南[24,30,31],还未对此类患者VTE的预防做出系统性建议。因此,游离皮瓣重建患者术后是否常规应用药物预防,以及应用何种药物预防方案,还需要大样本、多中心的循证医学证据支持,以提高临床医师对于VTE的防治意识和规范诊疗水平。