数字经济下的“服务业成本病”:中国的演绎逻辑

庞瑞芝 李帅娜

(南开大学,天津 300071)

一、引言

中国正在步入“服务经济”时代,服务业已成为中国第一大产业和经济增长的主要动力(江小涓,2020)。2012年服务业占GDP比重为45.46%,超过了第二产业,2015年首次突破50%,2019年为53.92%,对国民经济增长的贡献率达59.38%。然而,理论研究与国际经验表明,服务业为主的产业结构易导致经济增长出现“结构性减速”现象(Baumol et al.,1985),这一点在中国也开始显现。2009年以来,中国经济的增长速度进入了缓慢下行通道(江小涓,2020)。之所以存在这种规律,是因为在服务业比重提升过程中存在“成本病”(Young,2014;郭凯明 等,2020)。

Baumol(1967)在其“非均衡增长模型”中提出,制造业部门劳动生产率相对较高,服务业部门劳动生产率相对较低,而实际工资水平的上涨由制造业部门的劳动生产率决定,这就提高了服务业部门的劳动力成本,增加了社会总成本,最终导致整体经济增长下降。这被称为“服务业成本病”。关于如何检验“成本病”的存在,早期研究认为服务业需求价格弹性是关键。与制造业相比,服务业生产率相对较低会导致其价格上涨,若服务业的需求价格弹性小于1,则服务业的销售收入将相对上升,其在国民经济中的产值份额也将上升(Bergstrand,1991;Nose,2017)。2001年Baumol提出著名的“服务业之谜”,即服务业的需求价格弹性稳定小于1,这一现象在中国也得到印证。此后,宋建等(2017)提出检验“成本病”是否存在的“价格效应”逻辑,即服务业生产率相对较低是否导致其价格上涨,以及价格上涨是否进一步提高服务业就业比重和产值份额。

数字经济的快速发展赋予了服务业新的发展契机。数字经济规模持续高速增长,逐渐成为国民经济的重要组成部分和增长动力。新冠肺炎疫情的出现一方面加速了中国数字技术的成熟化与普及化(汪阳洁 等,2020),另一方面催生了云消费、在线办公、在线教育等一系列新的商业模式(王伟玲 等,2020)。数字技术的应用使得大量服务通过网络空间跨境提供,实现了低成本远距离运输,从根本上改变了传统服务业不可储存、不可贸易的性质(Choi,2010;江小涓 等,2019),赋予了服务业规模经济、范围经济、长尾效应三个新的特点(江小涓,2017)。在数字经济时代,服务业实现了供需的有效匹配,降低了信息搜寻成本,提高了交易效率,推翻了服务业生产率低的假说(Peters et al.,2018;张龙鹏 等,2020)。

纵观国内外研究,绝大多数学者认为,数字经济在一定程度上改变了服务业性质,并有利于服务业生产率提升。然而,在数字经济快速发展的背景下,“服务业成本病”是否依然存在?数字经济的发展是否可以缓解“成本病”,从而打破经济增长“结构性减速”这个魔咒?现有文献却鲜有涉及,并且缺乏较为深入的研究。因此,本文旨在系统研究中国服务业是否还存在“成本病”?若存在,数字经济的发展是否有利于缓解“成本病”?服务业的行业差异性与地区异质性是否会改变数字经济对“成本病”的影响?

本文的边际贡献有:其一,提出研究“服务业成本病”的新视角。已有研究中鲜有涉及如何克服或缓解“成本病”。在数字经济时代,部分服务业性质发生了很大改变,但是否还存在“成本病”、数字经济的发展是否可以缓解“成本病”的问题值得探讨。其二,为数字经济赋能服务业发展提供理论与经验依据。基于服务业行业异质性、“胡焕庸线”地区异质性的研究一方面有利于实现数字经济与实体经济的融合,促进服务经济的高质量发展,另一方面也为数字经济均衡、可持续发展提供依据。

二、中国数字经济与“服务业成本病”的特征事实(2)需要指出的是,“服务业成本病”是Baumol(1967)对美国服务经济发展导致美国经济结构性减速和服务业成本上升等经验事实的理论解释。因此,在一些发达国家,如美国,的确是存在“服务业成本病”的(Nishi,2019)。统计数据也证实了这一点:WORLD KLEMS数据库中1990—2014年美国服务业劳动生产率、制造业劳动生产率、服务业和制造业就业人数占比等数据显示美国存在“服务业成本病”现象。此外,理论与研究表明,“服务业成本病”是服务经济时代普遍存在的问题,而不是特定时期的现象。在技术和产业发展没有重大突破的前提下,服务本身固有的不可储存、不可贸易等特点,会导致服务业生产率很难超越制造业生产率。在此背景下,随着服务业总量规模及占比的提升,“成本病”现象也会愈发明显。这是本论文立论成立的前提。作者感谢审稿专家对此提出的意见与建议。当然,文责自负。

(一)“服务业成本病”特征显著

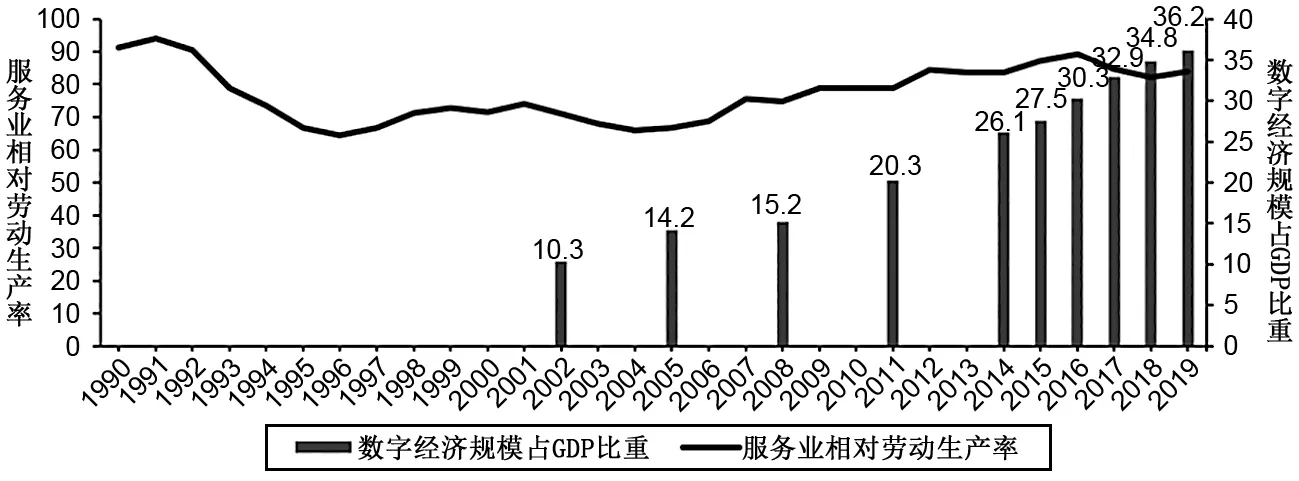

Baumoll(1967)提出的“非均衡增长模型”认为,美国经济出现“成本病”现象的根本原因是服务业劳动生产率相对低于制造业。如果服务业劳动生产率提高了,“成本病”现象也就不存在了(江小涓,2020)。目前,中国“服务业成本病”的特征较为显著,具体表现为:其一,部门间相对劳动生产率仍然呈现出服务业低于制造业的情形。如图1所示,总体来看,1990—2019年服务业劳动生产率始终低于制造业。其二,服务业相对劳动生产率整体呈下降趋势。1990—2019年中国服务业相对劳动生产率由0.913下降至0.840,尤其是1990—1996年下降趋势十分明显。其三,服务业就业份额增速较快。如图2所示,1990—2019年服务业就业份额呈明显上升趋势,由0.464上涨到0.633,增长了36.4%。

图2 1990—2019年第三、第二产业就业份额情况(单位:%)

(二)数字经济时代下“服务业成本病”特征有所缓解

近年来,数字经济蓬勃发展,占国民经济的比值及贡献度逐渐增长。如图1所示,2002年中国数字经济增加值为1.2万亿元,2019年为35.8万亿元,增长了约29倍。数字经济占GDP比重也逐年提升。2019年中国数字经济占GDP比重为36.2%,远高于2002年的10.3%。与此同时,数字经济对GDP增长的贡献程度逐渐显现。2014年,中国数字经济对GDP增长的贡献率首次超过了50%,2019年达到了67.7%,数字经济成为驱动中国经济增长的核心关键力量。数字经济正逐渐从数字平台交易、在线教育、远程医疗、电子政务等方面改变着居民的传统生活模式(王俊豪 等,2021)。

图1 1990—2019年中国服务业相对劳动生产率与数字经济规模占比(单位:%)

在数字经济持续高速发展的同时,服务业劳动生产率的相对滞后问题有所缓解。如图1所示,2002—2019年服务业相对于制造业劳动生产率下降速度有所缓解,整体呈小幅上升趋势。具体来看,2002年服务业相对于制造业劳动生产率数值是0.668,2019年为0.777,服务业劳动生产率与制造业劳动生产率之间的差距逐渐缩小。此外,服务业就业份额占比的增长速度也有所缓解,1990—2001年,服务业就业份额占比增长19.5%,2002—2019年就业份额占比仅增长10.6%。在数字经济水平尤为突出的省份,服务业劳动生产率低于制造业的现象几乎不存在。中国信息通讯研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示,广东、江苏成为数字经济发展标杆省份。具体体现在:一方面,其产业数字化水平引领全国。产业数字化水平一定程度上代表着数字经济与实体经济的融合程度,融合程度越高,数字经济的赋能越明显。另一方面,其数字产业化水平名列前茅。伴随着数字经济的快速发展,广东、江苏出现了服务业劳动生产率高于制造业的情形,如图3所示。

图3 1990—2019年广东省、江苏省服务业相对劳动生产率(单位:%)

那么中国还存在“服务业成本病”吗?数字经济是否可以缓解“服务业成本病”呢?与数字经济水平融合程度越高的服务业,其“成本病”现象越不明显吗?数字经济水平越高的地区,“服务业成本病”的弱化效应越强吗?下文将通过构建计量模型进行检验。

三、中国“服务业成本病”的存在性检验

(一)模型设定

本文基于宋建等(2017)提出的“价格效应”逻辑来判断中国是否存在“服务业成本病”,即以“服务业之谜”的存在为前提,研究核心为检验以下判断是否成立:服务业相对生产率较低导致其相对价格上涨,进一步导致就业比重和产值比重上升。若这一判断成立,则说明中国存在“服务业成本病”。具体计量模型如下:

p=α+βtfp+γX+ε

(1)

y=α+βp+γX+ε

(2)

y=α+βtfp+γX+ε

(3)

其中:式(1)表示部门相对价格(p)取决于部门相对生产率(tfp),式(2)表示部门产出、就业比重(y)取决于部门相对价格水平(p),式(3)表示部门产出、就业比重(y)取决于部门相对生产率(tfp)。Baumol非均衡增长模型并没有明确将农业部门进行归类,本文在模型设定与结果分析中也暂不考虑农业部门,只是将整个服务业及其各细分部门与制造业部门进行比较。

(二)指标描述

1.被解释变量

部门的相对价格水平(p)是式(1)的被解释变量,采用服务业相对于制造业的价格水平指标(pse)表示,具体为服务业GDP平减指数与制造业GDP平减指数的比值。部门产出占比与部门就业人数占比(y)是式(2)与式(3)的被解释变量,其中部门产出占比(gdpsf)由服务部门产值占非农部门产值的比重衡量,部门就业人数占比(emsf)由服务部门就业人数与非农部门就业人数的比值表示。细分服务部门的产出占比与就业人数占比则为各细分服务部门产值、就业人数分别除以其与制造业部门产值、就业人数之和(程大中,2004)。

2.核心解释变量

3.控制变量

X表示控制变量,包括:(1)经济发展水平pgdp,采用人均GDP表示,并以2011年为基期进行折算;(2)政府干预程度gov,以地方公共财政支出与GDP之比作为替代变量;(3)固定资产投资invest,选用固定资产投资完成额与GDP之比表示;(4)国际贸易trade,采用地区进出口总额与GDP之比作为代理变量,其中进出口总额按当年汇率进行换算;(5)开放程度fdi,采用FDI与GDP的比值表示,其中,FDI按当年汇率折算;(6)人力资本human,选用各省份就业人员平均受教育年限作为服务业人力资本水平代理变量;(7)研发强度RD,以R&D经费内部支出与GDP的比值表示。

(三)数据说明

本文研究对象为中国30个省(市、自治区)(不包括西藏、香港、澳门和台湾)。数字普惠金融指数是本文选择评价数字经济发展水平的重要指标之一,该指数由北京大学数字金融研究中心编制。其他变量指标数据均来源于《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》及各省统计年鉴。为保证研究样本的严谨性、科学性与一致性,本文选取的样本时间范围为2011—2019年。

为更加直观地反映出各变量属性,本文对主要变量的统计与分布特征进行了描述性统计,结果如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

(四)回归分析

本文采用固定效应模型、2SLS模型检验“成本病”存在性,其中工具变量选取各个模型中核心解释变量的滞后一期项(宋建 等,2017)。如表2所示,固定效应模型与2SLS模型的估计结果基本一致,均表明中国服务业存在“成本病”。

表2列(1)显示,服务业相对生产率对其相对价格的影响系数为-0.052,且在10%的水平上显著。这表明,服务业生产率低提升了其相对价格的逻辑得到验证。若服务业生产率相对滞后,工资水平与制造业保持相等,则服务业单位产出成本就会增加,相对价格随之提高。列(2)和列(4)结果显示,相对价格水平每变动1%,服务业就业份额变动0.160%,服务业产值份额变动0.159%。这表明,服务业相对价格水平提升进一步提高了其就业份额与产值份额。一方面,服务业相对价格水平提高,能够吸引更多的劳动生产要素流向服务业,提高就业份额;另一方面,由于服务业成本上升导致服务价格提高,同时服务业需求价格缺乏弹性,则其名义产出份额就会提高。列(3)和列(5)结果显示,服务业部门就业份额对其相对生产率的弹性系数显著为负;服务业部门产值份额对其相对生产率的弹性系数显著为负。显然,“服务业成本病”的存在得到肯定。即与制造业相比,如果服务业生产率较低,生产要素市场要实现均衡,生产要素就会由制造业流向服务业,最终出现“成本病”。

表2 基准回归结果

四、数字经济对“服务业成本病”的调节效应分析

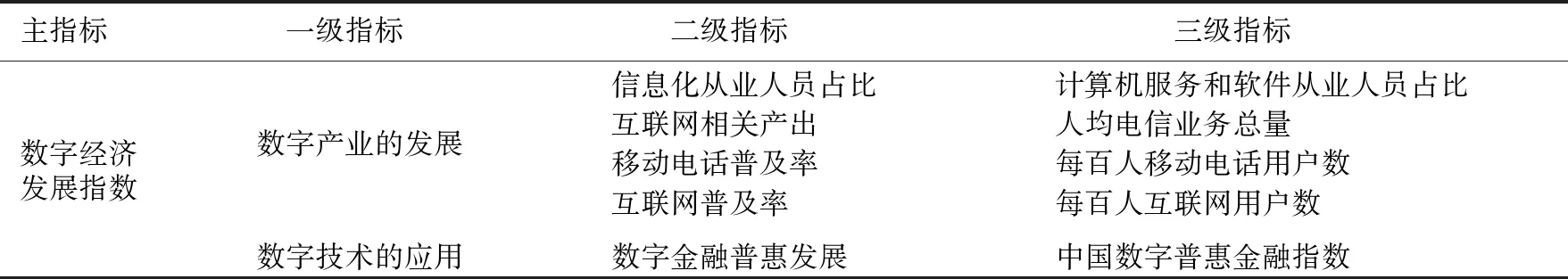

数字经济改变了服务业原有的约束条件,那么,其是否可以缓解中国“服务业成本病”?下文将以数字经济发展水平(dig)为调节变量进行检验。关于数字经济发展水平的量化,本文借鉴赵涛等(2020)的观点,从数字产业的发展与数字技术的应用两方面进行测度,并采用主成分分析法进行处理。其中,数字产业的发展包括信息化从业人员占比、互联网相关产出、移动电话普及率和互联网普及率四个方面,数字技术的应用体现为数字金融普惠发展。具体指标见表3。数据来源于北京大学数字普惠金融指数及各省份的统计年鉴。

表3 数字经济发展水平评价指标体系

(一)基于固定效应模型的回归分析

基于固定效应模型,本文检验了数字经济对“服务业成本病”的调节效应。如表4所示,随着数字经济的发展,服务业生产率相对低导致其价格攀升效应逐渐减弱,价格提升带来的产值份额增长效应也得到了抑制,这表明数字经济可以缓解中国“服务业成本病”。

表4 基于固定效应模型的回归结果

表4列(1)显示,数字经济与服务业相对生产率的交互项(dig×tfp)系数为0.008,且在5%的水平上显著,即数字经济正向调节了服务业相对生产率与其价格之间的关系,这表明:数字经济的发展水平越高,服务业生产率低导致其相对价格提升速度越慢。由列(4)可知,数字经济与服务业相对价格的交互项(dig×pse)系数显著为负,即数字经济负向调节了服务业相对价格与产值份额之间的关系。这说明,随着数字经济的发展,服务业价格上升导致的产值份额上涨幅度逐渐降低。虽然表4列(2)、列(3)和列(5)显示数字经济的调节方向与缓解“成本病”的方向并不一致,但是并未通过显著性检验。综上可知,数字经济弱化了中国“服务业成本病”,主要是因为:其一,数字技术的广泛应用催生出新业态和新服务,促进服务业向现代服务业转型发展,提升其生产率;其二,数字技术的独特性消除了部分服务业对时空的依赖,改变了服务“不可储存”“不可贸易”等特征,这有利于实现服务供给与需求更精准的匹配,提高交易效率(Wong et al.,2015);其三,数字经济赋予了服务业新的服务手段、服务内容,扩大了服务业交易范围,提高了服务效率(伏开宝 等,2021)。

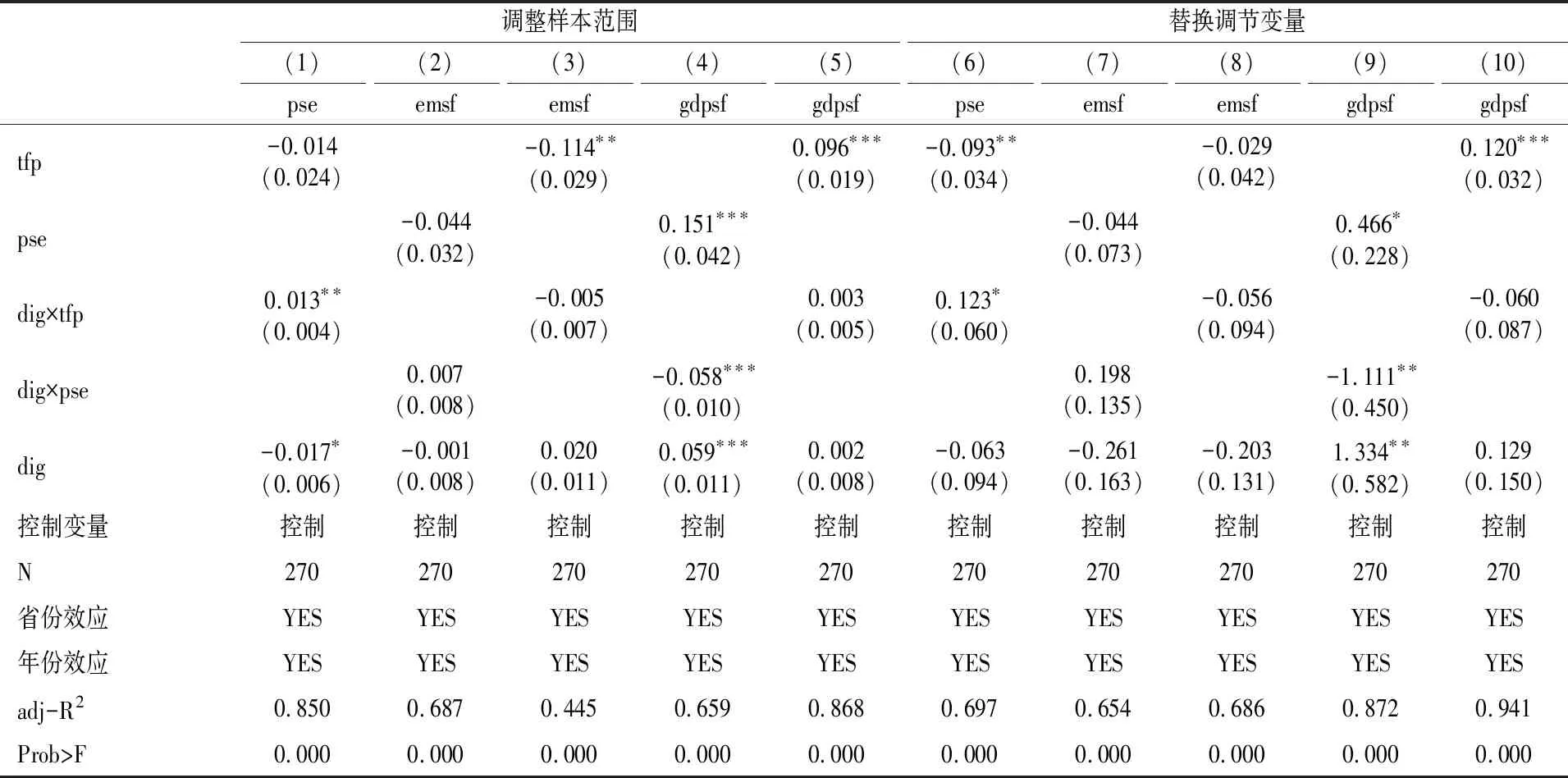

(二)稳健性检验

1.调整样本范围

刘军等(2020)认为数字经济发展初期产生的经济效应并不具有很大的研究意义,并提出数字经济发展时期的选择应该以政府开始重视数字经济发展作为时间节点。2015年,国家层面和省市层面相继颁布了一系列“互联网+”相关政策。鉴于此,本文将样本区间调整为2015—2019年。模型具体估计结果如表5列(1)~(5)所示,结果表明,数字经济对“服务业成本病”的调节效应并没有产生根本性的改变。

2.替换调节变量

表5 稳健性检验

(三)内生性检验

1.核心解释变量的内生性检验

工具变量选取各个模型中核心解释变量的滞后一期项。同时,为了保证工具变量的合理性,下文汇报了各个模型中第一阶段和第二阶段的估计结果。如表6所示,数字经济水平与服务业相对生产率、相对价格的交互项系数变化均不大,证实了数字经济的发展可以弱化“服务业成本病”的判断。

表6 基于核心解释变量的内生性检验

2.调节变量的内生性检验

张祥建等(2015)认为调节变量的内生性也会导致回归估计结果存在偏差。关于数字经济工具变量的选取,本文借鉴黄群慧等(2019)、赵涛等(2020)的方法,以各省份1988年邮电历史数据作为工具变量。这是因为:其一,数字技术是传统信息通信技术的延续发展与迭代升级,满足工具变量的相关性;其二,固定电话、信筒信箱等传统信息通讯基础设施会随着其使用频率的降低而减少对服务业的直接影响,只能通过其升级的形态即数字经济来影响服务业,满足工具变量的排他性。此外,本文的数据为面板数据,为满足数据的匹配性,借鉴Nunn et al.(2014)的处理方法,引入一个随时间变化的变量。具体而言,以上一年全国互联网宽带接入端口数量分别与1988年各省份每万人邮筒数量的交互项作为数字经济发展指数的工具变量。模型估计结果如表7所示,结果表明,工具变量识别不足检验(Anderson canon. corr. LM)以及弱识别的检验(Cragg-Donald Wald F)证明了工具变量的有效性,数字经济的发展可以缓解“服务业成本病”的结论得到了佐证。

表7 基于调节变量的内生性检验

五、扩展性分析

(一) 异质性分析

1.基于服务业细分行业的分析

考虑到服务业性质不同,其与数字经济的融合程度可能不同,进而影响数字经济对“服务业成本病”的调节效应。基于行业数据的可得性,将对批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,住宿和餐饮业,房地产业进行检验。

由表8的回归结果可知,数字经济对“服务业成本病”的调节效应存在行业异质性。在批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,房地产业等对数字化投入依赖度较高的服务业中,数字经济一定程度上可以缓解“成本病”,但是在住宿和餐饮业等对数字化投入依赖度较低的服务业中该效应并不显著。

表8 基于服务业细分行业的回归结果

具体来看,列(3)中批发和零售业的模型估计结果显示,数字经济与服务业相对生产率的交互项(dig×tfp)系数显著为正,即服务业相对生产率低带来的就业份额提升速度有所下降。在交通运输、仓储和邮政行业,列(1)和列(3)表明,数字经济的调节系数(dig×tfp)均显著为正,即服务业相对生产率下降导致其相对价格、就业份额增长效应会逐渐弱化。在金融业,数字经济与服务业相对生产率的交互项(dig×tfp)均显著为正,即服务业生产率低导致的相对价格、就业份额和产值份额增长速度有所放缓。列(5)表明,在房地产行业,数字经济与服务业相对生产率的交互项(dig×tfp)系数显著为正,即服务业相对生产率低对其产值份额的提升效应得到了弱化。同时,列(2)和列(4)结果显示,在批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,房地产业中,数字经济与服务业相对价格的交互项(dig×pse)系数均显著为负,即在这些行业中,相对价格上涨导致其就业份额和产值份额提升的速度得到了削弱。以上结果表明,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,房地产业的“成本病”得到了缓解。住宿和餐饮业的模型估计结果显示,住宿和餐饮业生产率低导致其相对价格上涨的现象并没有因为数字经济的发展而产生根本性的变化。即数字经济并未显著减缓住宿和餐饮业“成本病”问题。

究其原因,主要在于数字经济对服务业的渗透力与融合力会因行业性质的不同而不同。批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,房地产等行业中ICT资本、数据资本、信息技术投入相对较多,对数字投入的依赖度比较高,这类产业与数字经济的融合度更高。因此,数字技术产生更显著的带动作用(尚文思,2020)。然而,在住宿和餐饮业中起决定性作用的要素为劳动力要素,ICT资本、数据资本、信息技术的贡献度相对较小,因此,数字技术的应用产生的积极效应较弱(王俊豪 等,2021)。

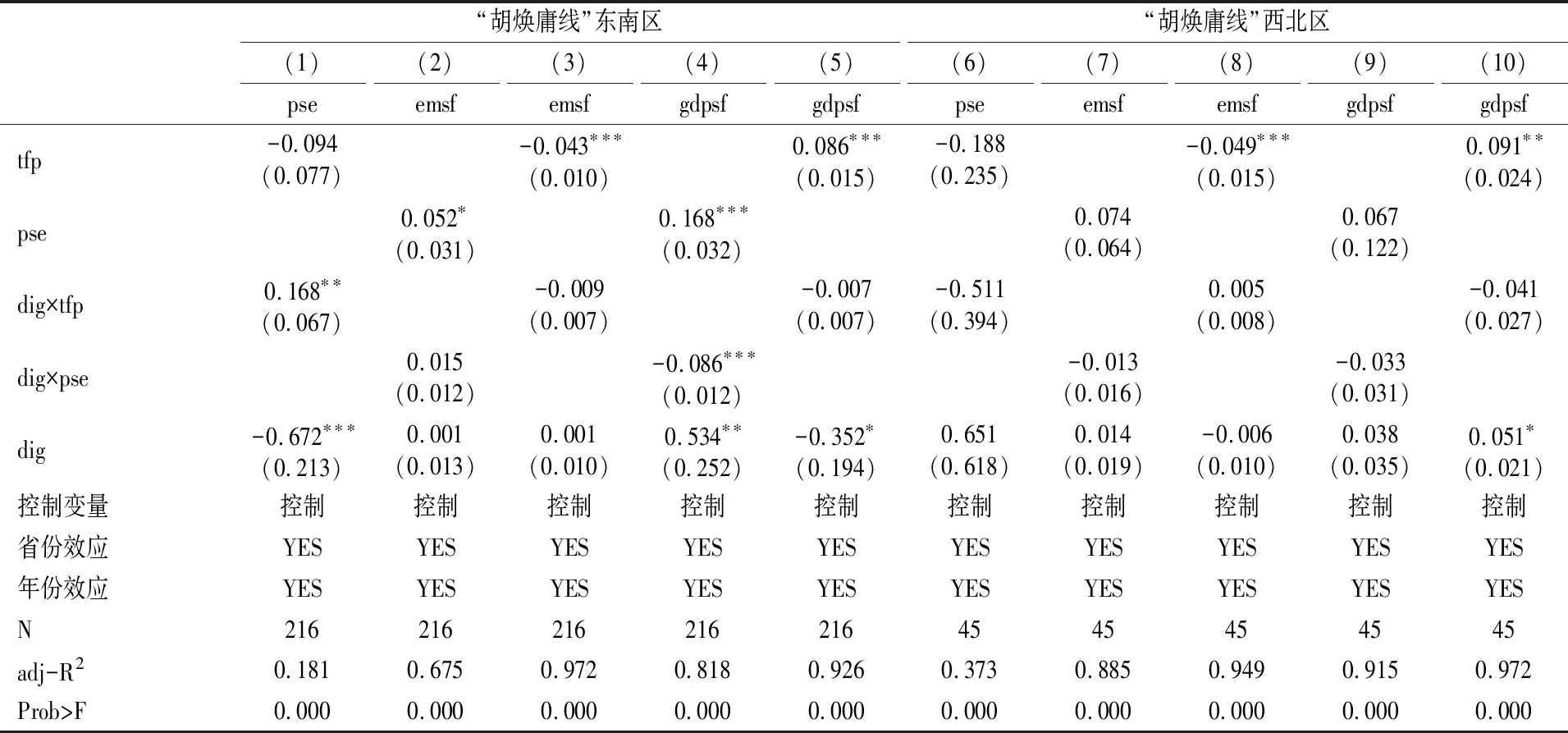

2.基于地理区位的分析

关于“胡焕庸线”两侧地区的划分,本文借鉴阮文奇等(2018)的做法:一是“胡焕庸线”几乎平分四川,因此剔除四川,仅考虑其余29个省份;二是不考虑小区域分割部分,即将“胡焕庸线”横跨的黑龙江、山西、陕西、云南纳入东南地区,将内蒙古、宁夏、甘肃纳入西北地区。

关于数字经济对“胡焕庸线”两侧地区“服务业成本病”的调节效应如表9所示。研究发现,数字经济显著缓解了“胡焕庸线”东南地区的“服务业成本病”,而在西北地区这一结论并不成立。由表9列(1)可知,数字经济与服务业相对生产率的交互项(dig×tfp)系数显著为正,这表明:伴随着数字经济的发展,服务业相对生产率低造成其相对价格增长的效应会逐渐弱化。列(4)显示,数字经济与服务业相对价格的交互项(dig×pse)系数显著为负,即服务业相对价格较高带来其产值份额的提升速度有所下降。表9列(6)~(10)的结果显示,在“胡焕庸线”西北地区,服务业生产率与其价格水平,价格水平与其就业份额、产值份额之间的关系并没有因为数字经济而发生根本性的变化。即在“胡焕庸线”西北地区,数字经济并不能弱化“服务业成本病”。究其原因,主要是中国数字经济发展具有非均衡性,呈现出东南沿海向西部内陆逐渐降低的趋势,基本符合“胡焕庸线”格局。数字经济水平越高的地区,服务业生产要素流动壁垒越小,服务业生产率的提升效应越显著。这是因为,一方面数字经济有利于降低服务交易成本,另一方面数字技术可以弱化服务业原有特征的限制性,比如不可储存、不可贸易等。“胡焕庸线”西北地区的数字经济发展水平较低,其对服务业的渗透能力以及融合能力相对有限。这就导致服务业原有特征的约束性依然较强,生产率难以大幅度提高。

表9 基于地理区位的回归结果

(二)机制分析

考虑到“成本病”出现的根本原因是服务业生产率相对滞后于制造业,本文将从生产率角度探讨数字经济弱化“成本病”的机制。数字经济与实体经济的融合不仅体现在服务业,而且也体现在制造业,如果数字经济的发展更多地表现为与服务业相融合的状态,即提高服务业生产率的程度大于制造业,则“成本病”就会得到缓解。下文将采用固定效应模型、2SLS模型检验数字经济对制造业和服务业生产率的影响,其中工具变量的选择同上文。结果如表10所示。

表10 机制检验结果

由表10可知,数字经济显著提高了服务业生产率,即更多地表现为与服务业融合的状态。具体来看,在固定效应模型中,数字经济对服务业生产率的影响系数显著为正,而对制造业生产率的影响系数并未通过显著性检验。在2SLS模型中,结果也是如此。这意味着,数字经济的发展实现了与服务业更深度的融合,可以缩小服务业生产率与制造业之间差距。与制造业相比,服务业不具有标准化的生产流程,在面对新一代信息技术冲击时,可以展现出更强的适应性与融合度。然而,制造业不仅会面临投入新的机器设备带来的高成本,而且会面临重构生产组织和要素体系的时间成本,这也就导致制造业得益于数字经济的发展可能需要更长的时间(刘淑春,2019)。中国信息通信研究院的数据显示:2019年,与制造业相比,服务业中数字经济占行业的比重更大,提升速度也更快。

六、结论与启示

本文基于2011—2019年中国各省份面板数据,以“价格效应”逻辑为判断准则,检验发现中国服务业存在着“成本病”问题,进而分析了数字经济对“成本病”的调节效应。本文研究得出的主要结论有:从整体来看,数字经济减缓了中国“服务业成本病”问题。从细分行业来看,数字经济更多地缓解了批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,房地产业等对数字化投入依赖度较高行业的“成本病”,而对住宿和餐饮业等数字化投入依赖度较低行业的“成本病”并没有显著的缓解效应。从地理区位来看,数字经济显著缓解了“胡焕庸线”东南地区的“服务业成本病”,而对西北地区的缓解效应并不显著。从影响机制来看,数字经济可以缓解“服务业成本病”的原因在于数字经济对服务业生产率的提升效应大于制造业。

基于以上研究结论,本文得到的政策启示是:第一,加大对数字经济软硬基础设施的建设,增强数字化投入对经济活动的贡献和渗透力,实现服务经济的高质量发展。一方面,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,加大对大数据、云计算、人工智能等数字技术以及数字产业的投入;另一方面,重视建设技术服务平台,开展重大基础研究和科技攻关专项,努力实现在关键领域和共性技术、核心技术方面占领新高地。第二,鉴于不同类型的服务业对数字化的敏感度和依赖度不同,对数字化的敏感度和依赖度高的行业,应加强数字化的投入和公共服务平台的建设,探索服务业的数据开发利用新场景。一方面,将数字技术灵活应用到企业生产能力、投入产出过程、采购体系、财务管理、营销推广等环节,实现数字技术效应最大化;另一方面,积极支持引导批发零售业,金融业等数字技术渗透性强的行业进行商业模式创新,推进服务业高质量发展。第三,鉴于数字经济对不同地区服务业产生的积极影响具有差异性,政府在引导数字经济发展过程中可以探索实施动态化、差异化的数字经济发展战略,警惕中国区域间“数字鸿沟”扩大。目前,数字经济发展存在区域不平衡,应充分发挥政府的宏观调控作用,加大对“胡焕庸线”西北地区财政、基础设施、技术、人才等资源的倾斜,推进西北地区数字化基础设施建设以及数字技术的普及与应用。