隐性经济视角下环境规制对中国城市环境污染的影响

——基于地级市经验证据的分析

秦炳涛, 黄贵伟

(1.上海理工大学 管理学院, 上海 200093; 2.复旦大学 城市规划与发展研究中心, 上海 200433)

1 问题提出

根据2020年发布的EPI报告显示,在全世界180个参与国家中,中国仅排名第120位,在全世界统一标准下进行的环境绩效评估中,每一次中国的排名都很靠后,这表明中国的生态环境状况仍然不容乐观,因此,中国必须进一步提高环境规制强度。环境规制主要通过现有的制度政策和工具来治理环境污染,而隐性经济的存在则会影响环境规制的治理效果。隐性经济,通指各种处于政府监管、监督之外的经济活动,包括偷税漏税活动、各种违法的经济活动及其他尚未纳入政府管理监督的经济活动。政府为了治理环境污染,会对官方经济部门实施一定强度的环境规制,此时经济活动的参与者为了避免环境规制会从官方经济部门转向隐性经济部门活动,从而使得环境规制效果受到影响,而且隐性经济活动自身就会对环境产生污染。因此,在考虑隐性经济的情况下环境规制的实施可能并不会对环境污染产生理想的治理效果。那么,当前中国的环境规制强度是否能够有效治理环境污染?在纳入隐性经济的因素后,环境规制对环境污染的最终影响又会是怎么样的?环境规制对环境污染的治理效果又会受哪些因素的影响?对于这些问题的思考与解答对进一步完善中国的环境规制政策具有重要的意义。

环境问题历来都是人们关注的重点,尤其是在提倡人与自然和谐共生的当今社会,但大多目光仅集中于对环境规制对环境污染的直接影响的考察,而忽略了隐性经济这一重要因素。隐性经济作为弱化政策制度重要的一环,可能会对环境规制对环境污染的治理效果产生影响。隐性经济的经济活动都是隐秘进行的,作为正式经济活动的补充,它在生活中无处不在,但因其不是“正式”的,因此在经济运行的系统中又很难找到它们的具体位置。隐性经济的隐蔽性使得政府监管的难度大大提升,这不仅严重降低了环境规制的政策效果,更有可能使得环境规制完全失效。

就环境规制强度对环境污染的影响而言,国内外学者得到的结论基本上一致:环境规制会对环境污染产生抑制效果。包群等基于环保立法视角,利用倍差法探讨了地方环境立法监管的实际成效,结果显示环保立法不能显著有效地抑制污染排放[1]。孙慧、扎恩哈尔·杜曼利用中国285个地级市2011—2018年的面板数据研究了正式和非正式环境规制对环境污染的影响,研究结果显示异质性环境规制能够有效抑制环境污染,正式环境规制抑制效果更为显著[2]。刘素霞等利用中国285个地级市2003—2016年的面板数据研究发现,提高某地环境规制强度会抑制该地环境污染,但会提高临近地区的污染排放增加[3]。雷平等利用1999—2013中国省级面板数据,在环境规制视角下探讨不同规模的龙头企业是否影响环境规制水平和效率,研究发现政府在低规制能力时会主动实施“抓大放小”策略[4]。在以往的关于环境规制强度对环境污染的影响研究中,大多数学者仅关注规制主体和规制客体的角色定位,而忽略了二者之间的内生联系机理。

目前国内外学者关于隐性经济对环境污染的影响研究得到的结论基本上也一致,即隐性经济会对环境污染产生显著的正向影响[5-8]。目前国内学者对这方面的研究较少,其中具有代表性的研究成果如余长林、高宏建利用1998—2012年中国省级面板数据,运用系统GMM方法研究基于隐性经济规模的视角下环境规制强度对环境污染的影响,结果显示,环境规制强度会对环境污染产生显著的负向影响,隐性经济规模会对环境污染产生显著的正向影响,而两者交互项对环境污染的效应显著为正[9]。彭文斌、路江林基于湖南省各地级市的经验数据探讨了环境规制强度基于隐性经济视角下对工业环境污染造成的影响,实证结果表明环境规制强度对工业环境污染产生的直接影响和间接影响都显著为负,隐性经济对人均工业烟粉尘和人均工业废水排放量污染指标的效应显著为正[10]。周宇飞、胡求光则以浙江省各地级市为研究对象,考察了隐性经济视角下以环境投资治理费用衡量的环境规制政策对环境污染的影响,结果表明环境规制强度会对环境污染产生显著的抑制效果,隐性经济也会进一步恶化生态环境,并使环境规制的效果大打折扣[11]。国外学者具有代表性如Elgin等基于全世界152个国家1999—2009年的面板数据,研究发现隐性经济与环境污染之间存在显著的倒“U”形关系[12]。

综上所述,目前关于环境规制对环境污染的影响研究鲜有纳入隐性经济这一重要因素的,但通过已有的研究可知中国各地都存在着一定规模的隐性经济,并且在已有的关于环境规制、隐性经济规模和环境污染的研究中也大多是理论研究。在此,本文基于2007—2017年中国245个地级市的面板数据,构建环境规制、隐性经济和环境污染3个变量,实证考察环境规制强度在隐性经济的视角下对环境污染产生的影响,并提出相应的政策建议。

2 隐性经济和环境规制对环境污染的影响理论分析

隐性经济也称为影子经济、非正规部门经济等,是指处于政府监管之外的各种经济活动的统称。狭义的隐性经济主要指偷税漏税活动,而广义的隐性经济则泛指各种处于国家正式统计之外的活动,包括偷税漏税活动、各种违法经济活动及其他未纳入国家管理监督的经济活动。国家统计局于2019年发布的关于调整2018年的国内生产总值的公告可知,2018年国内生产总值为919 281亿元,比初步核算数增加18 972亿元,增幅为2.1%,这在一定程度上说明某些隐性经济活动是完全游离在统计核算之外的。孙群力和杨灿明测度了中国各省份1998—2007年的平均隐性经济规模为10.5%~14.6%[13];徐蔼婷和李金昌运用多指标多原因方法测度中国1985—2005年的隐性经济规模为13%~18%[14];余长林和高宏建同样运用多指标多原因方法分别测度了1998—2012年中国全国以及分东、中、西三地区的平均隐性经济规模,其中中部地区的隐性经济规模最小,而东部和西部地区的隐性经济规模则基本相似[15]。与官方经济部门相比,隐性经济活动具有较强的隐蔽性,且主要使用的是落后甚至是已经被淘汰了的或污染密集型的生产技术,如黑作坊、黑煤窑等极具污染性的生产企业,由此可见从事隐性经济活动会加剧环境污染。在此本文提出第1个假设。

H1:隐性经济规模对环境污染的影响为正。

根据张泽义和徐宝亮基于中国2000—2014年30个省级城市面板数据的研究,环境规制强度对环境污染的直接影响为负,环境规制强度的增加会减少官方经济部门的规模,从而减弱环境污染[16]。而环境规制强度通过改变隐性经济规模从而对环境污染造成的间接影响为正,增加环境规制强度会使经济活动参与者从官方经济部门转向隐性经济部门,导致隐性经济规模扩大,增加环境污染排放。由于隐性经济活动具有极强的隐蔽性,且隐性经济活动的参与者会主观逃避政府的环境规制,这在一定程度上增加了政府的监管难度,从而降低了环境规制的效果,甚至是导致环境规制完全失效。当政府为了降低当地的环境污染时会制定一些环境规制政策来提高环境规制强度,而经济活动的参与者总是追求自身利益最大化,在这种情况下经济活动参与者会从官方经济部门会向隐性经济部门转移,从而导致隐性经济规模增大,由于隐性经济部门大多是极具污染性的企业,因此在这种情况下环境规制强度的提高不仅不会改善环境污染,反而会增加环境污染排放。当考虑到隐性经济这个因素时,环境规制对环境污染的效应可分为直接效应和间接效应两方面进行讨论,提高环境规制强度一方面会通过减少官方经济规模来减少环境污染排放,即直接影响;另一方面则通过扩张了隐性经济规模导致环境污染排放增加,即间接影响。在此本文根据以上分析提出第2个假设。

H2:环境规制强度对环境污染产生负向直接影响和正向间接影响,对环境污染产生的总影响则取决于负向直接影响和正向间接影响的综合效果。

3 模型设定、变量选取与数据说明

3.1 模型设定

为了全面考察隐性经济、环境规制强度对环境污染的直接影响以及环境规制强度通过隐性经济规模对环境污染的间接影响,设定了以下基本的计量模型:

epit=α+x1erit+x2heit+x3eritheit+θXit+ui+vi+εit

(1)

式中,ep为环境污染,由人均工业“三废”排放量分别加以衡量;er为环境规制强度,通过熵值法,利用工业固体废弃物综合利用率、工业二氧化硫去除率、工业烟粉尘去除率和污水处理率计算得出;he为隐性经济规模,通过MIMIC模型计算得出;Xit为控制变量,包括经济发展水平、城市化水平、产业结构和贸易开放程度;i为地级市界面单元;t为时间;ui为地区非观测效应;vi为时间非观测效应;εit为随机误差项。er×he为环境规制强度和隐性经济规模的交互项,用于考察环境规制变化通过影响隐性经济规模,进而对环境污染产生的间接效应;x1和x2分别为环境规制和隐性经济对环境污染的影响系数,x3为环境规制和隐性经济的相互项对环境污染的影响系数。

由于解释变量会持续对环境污染产生影响,且出于提高文章估计结果的稳健性和准确性的目的,将所有解释变量滞后一期,并构建如下新的计量模型:

epit=α+x1erit-1+x2heit-1+x3erit-1heit-1+θXit-1+ui+vi+εit

(2)

3.2 变量选取与数据说明

考虑到数据的可得性,选取中国2007—2017年245个地级市的数据作为样本,涉及的原始数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》以及CEIC统计数据库,部分缺失值通过线性插值法进行补充完善。

3.2.1 被解释变量

环境污染(ep)。从已有的文献来看,对环境污染的衡量既有单一的环境污染指标,也有复合的环境综合指数。参考现有文献,本文选取工业废水排放量(WW)、工业烟粉尘排放量(SW)和工业二氧化硫排放量(SO2)分别作为环境污染指标,并且以人均工业“三废”的对数形式进入估计方程进行回归。

3.2.2 解释变量

环境规制强度(er)。环境规制强度作为本文的核心解释变量,当前对该变量的衡量方法有很多,但都很难获取相关的数据信息,数据质量也往往不尽人意。考虑到相关指标的完整性和数据的获得性,本文选取一般工业固体废物综合利用率、工业二氧化硫去除率、工业烟粉尘去除率和污水处理率,并利用熵值法计算出综合环境规制强度指数。

隐性经济(he)。隐性经济本身具有很强的隐蔽性,因此很难准确获取该变量的相关信息,其测量难度也随之增加。从现有的文献来看,对隐性经济的测度方法可分为直接法和间接法,直接法包括抽样调查法和税收审查法,间接法包括货币法、多指标多原因法(MIMIC)、国民收支账户差异法和物量投入法等。本文参考孙群力和杨灿明测量隐性经济规模的方法,使用多指标多原因法对各地级市的隐性经济规模进行测度[13],由于多指标多原因法既具有因素分析的特点,又具有回归分析的特点,且信息覆盖面也十分广泛,因此也广受各大研究者的喜爱和使用。通过MIMIC模型,选取居民收入、失业率、自我就业率、政府管制和财政负担5个变量作为原因变量,选取劳动参与率和实际GDP增长率作为指标变量。通过使用AMOS软件得到2007—2017年的隐性经济规模指数,结合基准年2007年的隐性经济规模,最终可测度2007—2017年的隐性经济规模。根据AMOS软件得到的检验结果显示,本文数据的整体拟合效果较好。

按经济发展水平将各地级市划分为东中西部地区,测算结果表明2007—2017年东部地区隐性经济规模介于5.07%~7.02%,中部地区隐性经济规模介于4.06%~6.09%,西部地区的隐性经济规模介于5.4%~7.4%,如图1所示。

图1 2007—2017年东、中、西部地区隐性经济规模

控制变量。考虑到环境污染还受到其他因素的影响,本文参考现有文献,引入了以下4个控制变量:

1)经济发展水平(y)。该指标用人均GDP加以衡量,本文引入人均GDP及次二次项y2用以验证环境污染和经济增长关系的环境库茨涅茨曲线,其中人均GDP以对数形式进入估计方程。

2)开放程度(open)。贸易开放会使具有污染性的企业从较高的环境标准地区向较低标准地区转移,从而导致当地环境污染加重;另一方面,贸易开放也可能使当地获得技术创新而改善当地的环境污染,从而使得该地区环境污染减弱。因此,贸易开放对一个地区环境污染的影响结果是不确定的,需要通过实际计量结果加以判别。贸易开放程度通过各地级市进出口总额和国内生产总值的比值来加以衡量,并以该变量的对数形式进入估计方程。

3)产业结构(manu)。不同产业结构对环境污染的影响是不同的,当该地区的主导产业由第一产业向第二产业转移时,该地区的环境污染会加重;当该地区的主导产业由第二产业向第三产业转移时,该地区的环境污染会减弱。产业结构通过第二产业产值占工业总产值的比重来加以衡量。

4)城市化水平(urban)。城市化水平变化对环境污染的影响主要通过对化石燃料排放量和水泥、钢铁等污染密集型产业的影响加以体现,当城市化水平提高时,会加大化石燃料的排放量,同样也会增加水泥、钢铁等污染密集型产业的产量,从而使得当地环境污染出现恶化现象。本文选取城镇化率来衡量城市化水平。

4 实证结果与分析

4.1 静态面板固定效应模型估计

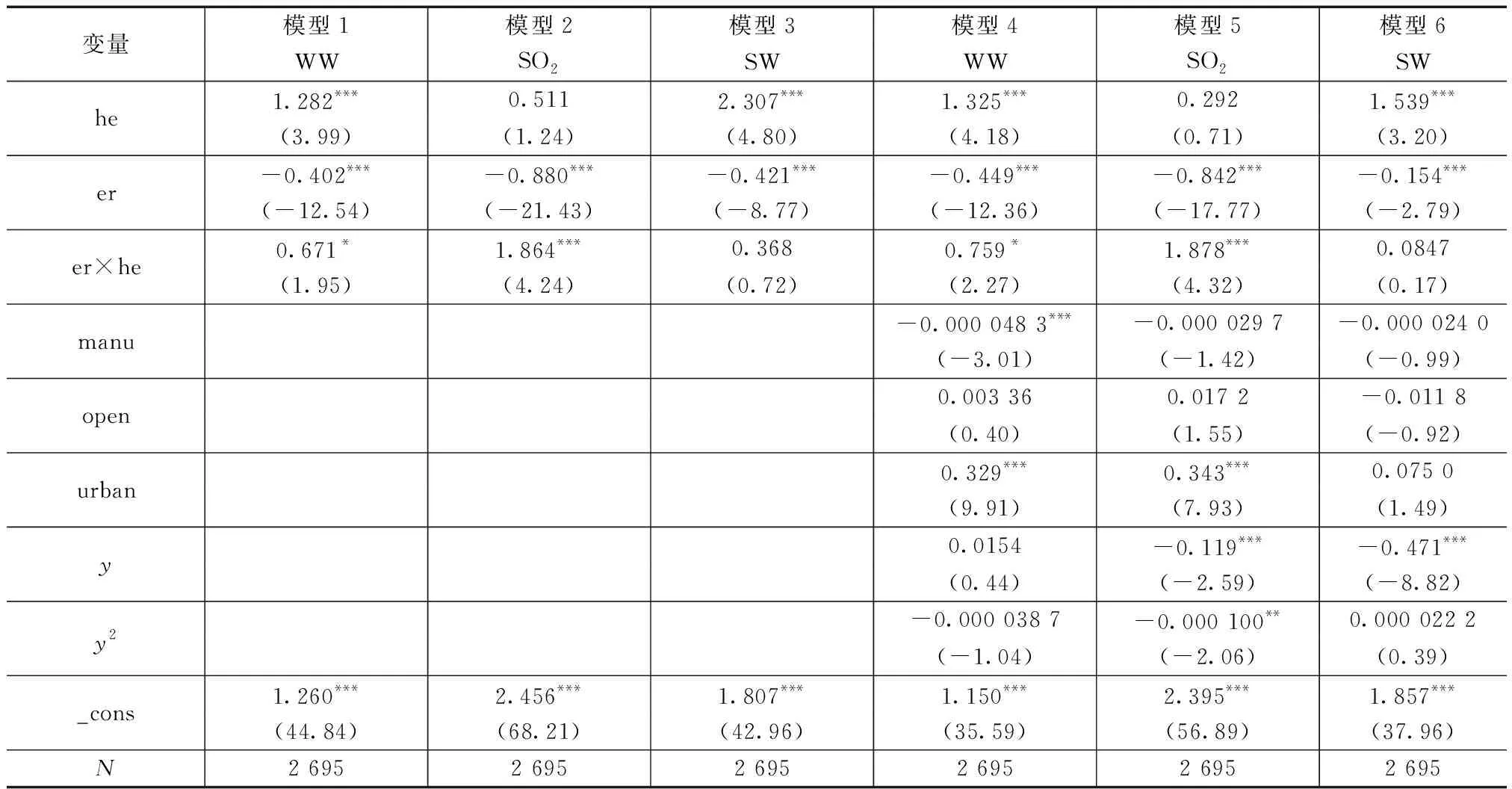

在对数据进行回归分析之前,先用Stata15.0对本文数据进行Hausman检验,根据检验结果显示,本文强烈拒绝原假设,因此本文最终选取固定效应进行回归分析。静态面板固定效应模型估计结果见表1。

表1 静态面板固定效应模型估计结果

从表1可知,不同因素对同一污染指标衡量的环境污染有着不同程度的影响,同一因素对不同污染指标衡量的环境污染也有着不同程度的影响。表1中前3列仅为环境规制、隐性经济规模及二者交互项对环境污染的影响的估计结果。从回归结果可知,隐性经济对环境污染会产生正向影响,仅当环境污染指标为人均工业二氧化硫排放量时,此影响效应不显著;当环境污染指标为人均工业烟粉尘或人均工业废水排放量时,此影响效应非常显著,这个结论验证了假说1。总而言之,环境规制对环境污染的效应显著为负,环境规制和隐性经济的交互项对环境污染的效应为正,除度量指标为人均工业烟粉尘排放量外,二者交互项对环境污染产生的正向影响效果都显著,这验证了假说2。模型1~模型3表明在不考虑其他影响因素的情况下,环境规制的系数为负,说明环境规制强度的提高能够有效减少环境污染;隐性经济的回归系数为正,表明扩大隐性经济规模会加重环境污染,隐性经济对环境污染产生正相关效应;隐性经济和环境规制的交互项系数为正,说明环境规制强度的改变可以通过影响隐性经济规模,从而达到改善环境污染的目的。根据上述分析可知,环境规制对环境污染的直接效应为负,而环境规制通过改变隐性经济规模从而对环境污染产生的间接效应为正,环境规制对环境污染产生的总效应则取决于直接效应和间接效应的相对大小。环境规制对环境污染的总效应为负表明环境规制强度的提高会减少环境污染,说明中国整体的环境规制是有利于改善环境污染。

表1中的后3列是加入了其他控制标量后的回归结果。从回归结果可知,在引入产业结构、城市化水平、开放程度等控制变量后,在控制环境污染的度量指标不变的情况下,环境规制、隐性经济规模和两者的交互项的估计系数大小及显著性都有一定程度的变化,但各指标的系数符号并未改变,这也说明了本文结果的稳健性。从加入的控制变量分析,当污染指标为人均工业废水排放量时,人均GDP的回归系数为正,其二次项的系数为负,表明经济水平与环境污染之间呈倒“U”形关系,这验证了EKC假说;当污染指标为人均工业二氧化硫或人均工业烟粉尘排放量时,此时EKC假说并未得到验证。开放程度对环境污染的最终作用取决于两种相对作用的大小:一种是贸易开放所带来对环境污染的促进作用,一种是本地由于贸易开放所获得的环境友好型技术,从而对环境污染所产生的抑制作用。最终两种作用的相对大小决定了开放程度对环境污染的影响方向。从回归结果来看,开放程度会促进工业废水和工业二氧化硫的排放,但效果并不显著,说明此时贸易开放对环境污染所产生的促进作用占据主导地位;当环境污染的度量指标为人均工业烟粉尘排放量时,此时开放程度对环境污染产生负向影响,表明开放程度的提高会减少环境污染,此时贸易开放有利于减少人均工业烟粉尘排放量。无论环境污染的度量指标选取哪一个,产业结构的回归系数均为负,表明提高第二产业在三产中的占比有利于减少环境污染。城市化水平对环境污染的效应为正,当污染指标为工业二氧化硫和工业废水排放量时,城市化水平的促进效应非常显著,仅当以工业烟粉尘排放量为污染指标时,城市化水平的促进效应并不显著。

4.2 滞后一期解释变量静态面板数据模型估计结果

为解决各变量间的内生性问题,本文将全部解释变量滞后一期,并构建新的方程进行回归,最终得到表2结果。同样在回归之前先对数据进行Hausman检验,根据结果显示,固定效应模型优于随机效应模型,因此本文仍选取固定效应进行分析。

根据表2的结果,除了贸易开放程度以外,其他控制变量的一阶滞后项解释能力都有显著的提高。根据回归结果显示,环境规制的一阶滞后项对于环境污染的直接效应仍然为负,并且除了以工业烟粉尘排放量衡量环境污染以外,环境规制的一阶滞后项对环境污染的影响效应都非常显著;隐性经济的一阶滞后项对环境污染的影响效应仍然为正,但仅在以工业废水排放量衡量环境污染时,这种影响效应才显著;二者交互项的一阶滞后项对环境污染的影响效应也仍然为负,但当环境污染的度量指标为工业废水排放量时,二者交互项对环境污染的效应并不显著。当环境污染指标为工业烟粉尘或工业废水排放量时,人均GDP对环境污染的效应为负,其二次项对环境污染的效应为正,说明EKC假说在这两种情况下能够得到验证。除工业二氧化硫排放量污染指标以外,贸易开放程度的一阶滞后项对环境污染的效应均为负,这说明贸易开放程度对工业烟粉尘和工业废水污染指标的抑制作用大于促进作用,即贸易开放有利于改善环境污染。无论环境污染指标是工业烟粉尘、工业二氧化硫还是工业废水排放量,产业结构的一阶滞后项对环境污染的效应显著为负,说明增加第二产业在三产中的占比会显著减少环境污染排放。城市化水平的一阶滞后项对环境污染的影响效应均显著为正,说明城市化水平的提高对下一期人均工业“三废”排放量的促进效果十分显著。

表2 滞后解释变量静态面板固定效应模型估计结果

结合表1和表2可发现,无论是仅讨论环境规制、隐性经济规模及二者交互项对环境污染的影响,还是在此基础上加入人均GDP、城市化水平等控制变量进行讨论,或是将环境规制、隐性经济规模及二者交互项和控制变量滞后一期来讨论对环境污染的影响,均可以发现回归方程中环境规制的系数项始终小于0,隐性经济规模的系数项始终大于0,二者交互项的系数项始终大于0,这表明环境规制对环境污染的直接影响为负,提高环境规制强度有利于减少环境污染排放;隐性经济规模对环境污染的影响为正,即扩大隐性经济规模会促进环境污染排放;交互项系数始终大于0说明提高环境规制强度可以促使经济活动参与者从官方经济部门转向隐性经济部门,使得隐性经济规模扩大,从而加剧环境污染,这印证了假说2。环境规制对环境污染的综合影响效应则取决于环境规制对环境污染的负向直接影响效应和正向的间接影响效应。

5 结论

首先从理论上探讨了在隐性经济视角下环境规制对环境污染的影响,并且基于2007—2017年中国245个地级市的面板数据,分别利用多指标多原因法测算了各地级市的隐性经济规模和熵值法测算了环境污染综合指数,实证研究了环境规制强度、隐性经济和环境污染三者之间的关系。得到以下结论:

1)经过理论分析可知,环境规制强度会对环境污染产生两种相反的作用效果,环境规制强度一方面通过减少官方经济活动从而减少环境污染排放,另一方面提高环境规制强度会导致经济活动参与者从官方经济部门转向隐性经济部门,使得隐性经济规模扩大,进而增加环境污染。环境规制强度对环境污染产生的最终影响取决于这两种相反效果的大小。

2)经过实证分析可知,环境规制强度对环境污染产生了显著的负向影响,隐性经济规模对环境污染产生了显著的正向影响,二者的交互项对环境污染产生了显著的正向影响。此外产业结构、贸易开放程度等控制变量对各地级市的环境污染均会产生一定程度的影响。

据此提出以下政策建议:

1)政府应当提高当前的环境规制强度,环境规制的强弱直接关系到规制主体对规制客体的制约效果是否有效。提高环境规制强度可以倒逼企业进行技术创新,淘汰已经落后的或污染密集型的生产技术,实现绿色生产,进而达到减少环境污染的目的。同时制定环境规制政策时必须考虑到差异化的原则,针对不同地区、不同污染程度的企业制定不同的环境规制强度,并持续进行动态优化。

2)提高政府对隐性经济活动的监管强度,隐性经济活动参与者会主观逃避政府的监管,此举会削弱环境规制的实际成效,同时隐性经济自身也是环境污染的一个来源。因此,提高政府对隐型经济活动的监管强度,积极引导企业隐性经济“透明化”,控制隐性经济的规模,避免经济活动的参与者从官方经济部门转向隐性经济部门,降低隐性经济规模对改善环境污染的负面影响。

3)构建并完善企业的改革激励机制,加大企业在治污减排方面的投入,积极引导企业进行清洁化、环保化和绿色化生产,优化产业结构,激励企业形成自主化的环境污染改善动机。