《左传》星占的知识体系与话语权力博弈

一、引言

星占,以星象为观测对象,根据分野、星官与应期等知识理论,具体分析星象运行变化中的异常状态,进而占测相关天道吉凶或人事灾异。殷墟出土的甲骨文记载了少量有关殷商时期祭祀的占卜内容,如日食、月食、大火星、北斗等,但尚未形成固定的占辞、推演模式。西周时期,《诗经》《周礼》中开始出现有关星占场所、职官的记载,但多以历法、农业为主。时至春秋,星占书写才在《春秋》《左传》《国语》等典籍中大量出现,并初步形成相对固定的占辞内容和较为完备的理论体系。星占职官通过仰观天象以占人事、察时变、救时政,在各诸侯国的内政外交中发挥着愈加重要的作用,成为后世帝王政治运作场域中的关键因素。20世纪30年代以来,中国天文学史、上古天学知识等相关领域对先秦星占皆有关注,主要涉及马王堆星占简帛文献释读、《左传》天文异象分析等问题。本文拟在《左传》星占理论体系的基础上,总结春秋时期星占的知识性质、推演模式,由此揭示《左传》星占书写的叙事立场及其蕴藏的话语权力博弈。

二、知识性质从专业知识向公共知识过渡

星占自产生之初主要由巫卜、史官系统的职官掌守,即司马迁所谓“昔之传天数者”。《史记·天官书》记载:“昔之传天数者:高辛之前,重、黎;于唐、虞,羲、和;有夏,昆吾;殷商,巫咸;周室,史佚、苌弘;于宋,子韦;郑则裨灶;在齐,甘公;楚,唐眛;赵,尹皋;魏,石申。”上古星占最初为巫史阶层执掌,具有专业知识的性质。西周专设的星占职官有冯相氏、保章氏等。《周礼·春官》记载:“冯相氏掌十有二岁、十有二月、十有二辰、十日、二十有八星之位,辨其叙事,以会天位。冬夏致日,春秋致月,以辨四时之叙。”“保章氏掌天星,以志星辰日月之变动,以观天下之迁,辨其吉凶。以星土辨九州岛之地,所封封域皆有分星,以观妖祥。以十有二岁之相,观天下之妖祥。以五云之物,辨吉凶、水旱降丰荒之祲象。以十有二风,察天地之和,命乖别之妖祥。凡此五物者,以诏救政,访序事。”李零在《中国方术考》中提出古代官学中有祝宗卜史的职官系统,卜掌占卜,史掌天文历法、记录史事和官爵册命,有相应的占卜记录和史册谱牒。巫卜史官独立于国家行政系统,带有“旁观”的性质,因此记录史事较为客观。

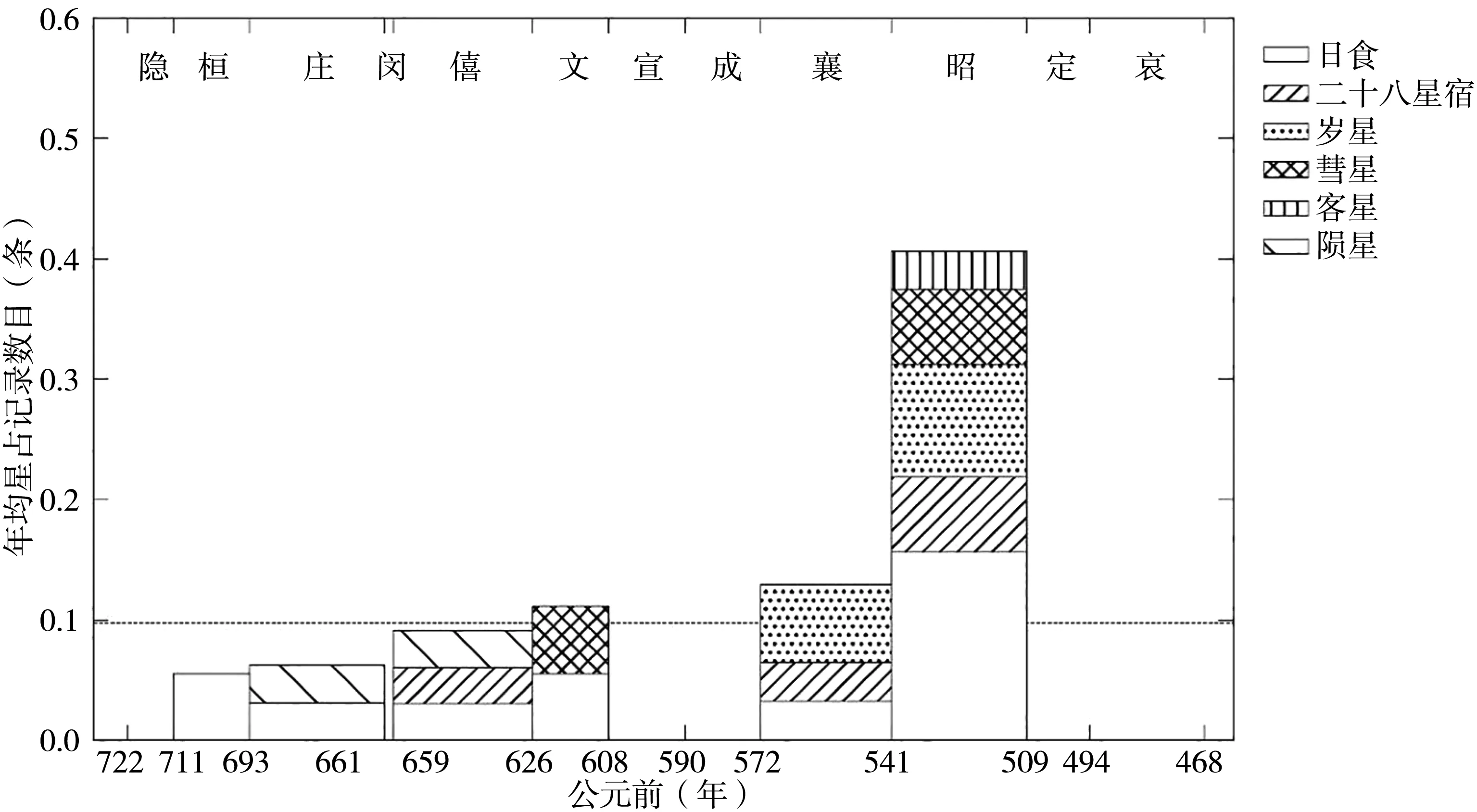

春秋前期,巫史是星占的主体,星占理论具有专业知识的性质。《左传》载录的星占书写,凡25例(图1)。从星占主体看,郑国裨灶5例,鲁国梓慎4例,周内史叔兴、晋国士文伯、史墨、鲁国昭子各2例,周室苌弘、晋国卜偃、史赵、叔向、鲁国申须等各1例。可见《左传》所载“传天数者”,远远超出《史记·天官书》的名单。

图1 《左传》星占载录分布图

卜偃是《左传》最早载录的职官,为晋国史官、掌卜大夫,主管天文星历、卜筮图验事,以其职曰卜偃,以其姓氏则曰郭偃。他是佐助晋文公称霸之功臣,曾预言晋国毕万之后必大,虢国必亡,晋怀公必无后。僖公五年(前655),晋献公询问攻虢的具体事宜,卜偃以天象变化为根据作答。《左传·僖公五年》记载:

八月甲午,晋侯围上阳。问于卜偃曰:“吾其济乎?”对曰:“克之。”公曰:“何时?”对曰:“童谣云:‘丙之晨,龙尾伏辰,均服振振,取虢之旗。鹑之贲贲,天策焞焞,火中成军,虢公其奔。’其九月、十月之交乎。丙子旦,日在尾,月在策,鹑火中,必是时也。”冬十二月丙子朔,晋灭虢,虢公丑奔京师。师还,馆于虞,遂袭虞,灭之,执虞公及其大夫井伯,以媵秦穆姬。而修虞祀,且归其职贡于王。故书曰:“晋人执虞公。”罪虞,且言易也。

《国语·晋语》的记载与《左传》相为表里,但文字更为简省,仅有献公问攻虢时间,卜偃引童谣回答在九月、十月之交,缺少星占的具体分析。巧合的是,卜偃早在三年前就由虢公在桑田打败戎人一事预言虢国必亡。《左传·僖公二年》记载:“虢公败戎于桑田。晋卜偃曰:‘虢必亡矣。亡下阳不惧,而又有功,是天夺之鉴,而益其疾也。必易晋而不抚其民矣,不可以五稔。’”卜偃认为,虢国灭下阳之后,非但不感到害怕,反而建立武功。这是上天在加重虢国的罪恶。虢国轻视晋国而不爱抚百姓,因此不到五年必定会亡国。

禆灶是《史记·天官书》所载“传天数者”,是《左传》载录次数最多之人。禆灶典型的星占事例有三。首次是鲁襄公三十年(前543),晋国子羽称伯有氏门上长莠草。裨灶根据“岁在降娄,降娄旦而中”的星象,预言伯有氏“犹可以终岁,岁不及此次也已”,即活不到岁星再绕到降娄位次时。其后预言应验:“及其亡也,岁在娵訾之口。其明年,乃及降娄。”伯有氏被杀时,岁星正处于娵訾,次年才到达降娄。再次是昭公十年(前532)正月,客星出于婺女。裨灶预言晋君将于七月戊子死。他的依据是:“今兹岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地。居其维首,而有妖星焉,告邑姜也。邑姜,晋之妣也。天以七纪。戊子,逢公以登,星斯于是乎出。吾是以讥之。”第三次是昭公九年(前533)四月,陈国遇灾。裨灶预言陈国复立、亡国的具体年份。预言应验在昭公十三年(前529),“平王封陈、蔡,复迁邑”,陈国复国;哀公十七年(前478),“秋七月己卯,楚公孙朝帅师灭陈”,陈国最终灭亡。

到了春秋后期,大夫阶层也参与到星占活动中,如晋国叔向、士文伯,鲁国昭子、申须,齐国晏子,郑国子产等。由于星占主体的调整,星占的知识性质逐渐在星占运行过程中发生变化,开始从专业知识向公共知识过渡,从神秘知识向一般知识过渡。《礼记·礼运》云:“祝嘏辞说,藏于宗祝、巫史,非礼也,是谓幽国。”春秋时期的星占从占辞内容看,大致包括天象(日食、岁星、二十八宿、彗星、陨星、客星等)、占曰(君臣死丧、国运兴亡与战争成败、诸多灾害等)、事验(应验结果)三部分;从占测类型看,日食占2/5,其余则岁星、二十八宿、彗星、陨星、客星;从载录时间看,多出现在昭公时期,其余则出现在襄、僖、文三公时期。大夫群体对于星占活动的介入,既呈现特有的理性思辨,还保留有巫卜史官阶层星占的神秘思维。如:在占测事项上,君臣死丧多通过陨星、彗星、日食、客星的出现和岁星失次预言;国运兴亡与战争成败多通过岁星、大火星预言;饥荒、火灾、水灾、旱灾等灾害多通过岁星、大火星预言。

统观《左传》的星占书写,上至国君生死、国家败覆,下至水旱丰荒、民生祸福,几乎皆得到应验。顾炎武在《日知录》卷四“春秋言天之学”中说:“天文五行之说,愈疏则多中,愈密则愈多不中。春秋时言天者,不过本之分星,合之五行,验之日食、星孛之类而已。五纬之中但言岁星,而余四星占不之及,何其简也。而其所详者,往往在于君卿大夫言语、动作、威仪之间,及人事之治乱、敬怠,故其说也易知,而其验也不爽。”顾氏认为星占预言屡验不爽的原因在于疏、简,不在密、详,用分野与五行揭示星象。杨伯峻对于星占灵验的看法,从昭公十七年(前525)“有星孛于大辰”下注可见:“申须、梓慎之言,皆以天象关连人事迷信之语,早已不可解,且极不科学,亦不必解。杜注不得已而解之,亦未必确。”据张培瑜考察判断,《左传》记载的有关春秋日食的论断、岁星的位置等均非观测实录,都是战国后人据传闻和当时的天文知识推算附入的。其实如何理解《左传》的星占书写是不可回避且很有价值的话题,也是揭示春秋星占文献生成、推演模式、话语权力的核心问题。

三、推演模式由理性思辨向神秘思维介入

春秋时期的“传天数者”大致分为两个群体,一是偏向神秘思维的巫史阶层,二是崇尚理性思辨的大夫阶层。春秋前期,巫史阶层运用神秘的话语体系进行星占预言、天道阐释;春秋后期,卿大夫阶层逐渐觉醒,开始质疑巫史话语的阐释权威,采取更为理性的推演模式来阐释天道、分析人事。下文拟就两个群体的星占事例,具体分析春秋星占推演模式的转变。

就巫史阶层而言,他们虽然原本运用神秘思维占测星象,但也开始出现理性色彩。叔兴、叔服同为周内史,协助天子管理爵、禄、废、置等政务,但两者推演模式有所差别。叔服在周襄王、定王时任内史,于襄王二十七年(前626)奉命使鲁,参加僖公葬礼。鲁公叔敖闻其善相面,曾请他为其二子看相。《左传·文公元年》记载:“元年春,王使内史叔服来会葬。公孙敖闻其能相人也,见其二子焉。叔服曰:‘谷也食子,难也收子。谷也丰下,必有后于鲁国。’”又有《左传·文公十四年》记载:“有星孛入于北斗,周内史叔服曰:‘不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱。’”文公十四年(前613),叔服见有彗星进入北斗,就预言宋、齐、晋的国君将死于叛乱。其后预言灵验,宋昭公卒于文公十六年(前611):“昭公将田孟诸,未至,夫人王姬使帅甸攻而杀之。荡意诸死之。书曰:‘宋人弑其君杵臼。’君无道也。”齐懿公卒于文公十八年(前609):“游于申池。二人(邴蜀、阎职)浴于池,蜀以扑抶职。职怒。曰:‘人夺女妻而不怒,一抶女庸何伤!’职曰:‘与刖其父而弗能病者何如?’乃谋弑懿公,纳诸竹中。归,舍爵而行。”晋灵公卒于宣公二年(前607):“晋灵公不君”,“乙丑,赵穿攻灵公于桃园”。可见宋、齐、晋的国君果真不出七年就死于叛乱。

同是内史,叔服则兼具神秘思维与理性思辨。但值得关注的是,叔服出于国家职事需要时运用神秘思维,出于个人思考则运用理性思维。《春秋》记载僖公十六年(前644),“正月戊申朔,陨石于宋五。是月,六鹢退飞,过宋都”。《左传·僖公十六年》的记载更为详尽:

十六年春,陨石于宋五,陨星也。六鹢退飞过宋都,风也。周内史叔兴聘于宋,宋襄公问焉,曰:“是何祥也?吉凶焉在?”对曰:“今兹鲁多大丧,明年齐有乱,君将得诸侯而不终。”退而告人曰:“君失问。是阴阳之事,非吉凶所生也。吉凶由人,吾不敢逆君故也。”

陨星是大的流星在经过地球大气层时未烧毁而掉落地面的部分,多被认为人死星陨,因此是大凶之兆。宋襄公向叔兴询问陨星吉凶,叔兴先是回答了三个预言:当年鲁多大丧,明年齐有乱,君将得诸侯而不终。当退而告人时,叔兴则称国君失问,但不敢违逆国君。叔兴在面对宋襄公时和私下与人语时用的是两套话语,前者是出于职事身份的官方回答,后者是个人思想的真实表达。宋国是商的后裔,崇尚神秘思维,周内史叔兴或是为了满足宋襄公的期待、好尚做出的占测,也是通过天道规范人君。然而,叔兴回答宋襄公的预言却灵验了。齐桓公卒于僖公十七年(前643)冬十月乙亥:“易牙入,与寺人貂因内宠以杀群吏,而立公子无亏。孝公奔宋。十二月乙亥赴。辛巳夜殡。”僖公二十一年(前639)春,“宋人为鹿上之盟,以求诸侯于楚。楚人许之。公子目夷曰:‘小国争盟,祸也。宋其亡乎,幸而后败。’”其后宋襄公卒于僖公二十三年(前637)夏五月,“伤于泓故也”。既然他在私下认为吉凶与阴阳之事无关,那又如何解释三个预言的实现?虽然这可以引证预言灵验是后人依附的结果,不过,即使是后人依附的材料,也反映了当时史官的矛盾笔法,可视为神秘思维与理性思辨的博弈。

就大夫阶层而言,他们在掌握巫史阶层知识体系、星占推演模式及其神秘思维的同时,也表现出一定程度的理性思辨。以晋大夫士弱、士文伯父子为例,《左传·襄公九年》记载:

晋侯问于士弱曰:“吾闻之,宋灾,于是乎知有天道。何故?”对曰:“古之火正,或食于心,或食于咮,以出内火。是故咮为鹑火,心为大火。陶唐氏之火正阏伯居商丘,祀大火,而火纪时焉。相土因之,故商主大火。商人阅其祸败之衅,必始于火,是以日知其有天道也。”公曰:“可必乎?”对曰:“在道。国乱无象,不可知也。”

襄公九年(前564)春,晋侯问士弱宋灾的原因。首先,士弱运用巫史的传统知识解释宋灾。火星运行在心宿、柳宿之间,古代的火正在祭祀火星时,选用心宿或柳宿陪祭,所以柳宿是鹑火星,心宿是大火星。《汉书·五行志》记载:“相土,商祖契之曾孙,代阏伯后主火星。宋,其后也,世司其占,故先知火灾。贤君见变,能修道以除凶;乱君亡象,天不谴吿,故不可必也。”而陶唐氏的火正阏伯住在商丘,选用大火星来确定时节。相土沿袭这一方法,商朝就以大火星为祭祀的主星。士弱给出了“知有天道”的原因和必然性,认为商人总结出历史的祸败多缘于火,而宋是商的后裔,因此深谙天道自然规律。其次,士弱指出免灾关键在于有道,即国君自省,推行德政。如果国家动乱,上天不给予预兆,就无从预知天道了。这例星占是士弱将神秘思维和理性思辨有效结合并合理运用的体现。

士弱之子文伯的思想更为进步。昭公七年(前535)夏四月甲辰朔发生日食,《左传·昭公七年》记载:

晋侯问于士文伯曰:“谁将当日食?”对曰:“鲁、卫恶之,卫大鲁小。”公曰:“何故?”对曰:“去卫地,如鲁地。于是有灾,鲁实受之。其大咎,其卫君乎?鲁将上卿。”公曰:“《诗》所谓‘彼日而食,于何不臧’者,何也?”对曰:“不善政之谓也。国无政,不用善,则自取谪于日月之灾,故政不可不慎也。务三而已,一曰择人,二曰因民,三曰从时。”

士文伯回答晋侯的日食之问,认为鲁国国君、卫国上卿有灾。其后应验,当年八月卫襄公卒,十一月季武子卒。晋侯又问《诗经》“此日而食,于何不臧”的含义,士文伯认为日食成因是君不善政、国家无道、不用善人。因此国君需要慎政修德,致力于择选人才、依靠百姓、顺从时令。同年十一月,晋侯再问日食是否有常占,士文伯回答说日食无常占,因为“六物不同,民心不一,事序不类,官职不则,同始异终,胡可常也?”岁、时、日、月、星、辰六物不同,百姓心志不一,事情轻重不相类,官员好坏不同,开始相同而结果相异。

除了士弱、士文伯,子产、晏子也对天文星象的占测、阐释有理性认识。昭公元年(前541)晋侯有疾,子产在回应晋侯问疾时,以君子朝、昼、夕、夜四时规谏晋侯,提出国君的自我修身准则:“朝以听政,昼以访问,夕以修令,夜以安身。于是乎节宣其气,勿使有所壅闭湫底,以露其体。兹心不爽,而昏乱百度。今无乃壹之,则生疾矣。”昭公二十六年(前516),晏子劝诫齐侯以禳祭免除彗星凶兆的做法无效,认为“天道不謟,不贰其命”。若国君没有秽德,就不需要禳祭;若国君德行有失,禳祭也无用。这其中的关键便在于国君的德行修养。可见春秋后期的卿大夫由于现实需求、政治地位的提升,推演星占的思维模式由单一走向多元,呈现出神秘思维与理性思辨结合的趋势。

四、巫史与执政大夫对天道话语权的博弈

星占书写在《左传》中呈现出相对固定的占辞内容和较为完备的知识图景,体现了春秋时期星占的知识性质从专业知识向公共知识过渡,推演模式由理性思辨向神秘思维介入的趋势。新的知识图景必将派生相应的职事需求,新的职事需求又将催生相应的话语方式,新的话语方式则会影响星占相关文献的生成及其叙事立场。春秋前期,有关星象、天道的解释工作主要由巫史阶层负责,卿大夫对此还没有显著的主体意识。到了春秋后期,卿大夫的主体性增强,受到知识观念与职事需求的影响,开始选择运用理性话语去深入阐释以往巫史神秘话语难以回答、解决的现实问题。这种现象实质上体现了执政大夫与巫史言说的博弈,以及对天道话语权的争夺。两者的博弈集中体现在郑国大夫子产与裨灶有关彗星禳灾的分歧上,并延续到鲁国大夫叔孙昭子与梓慎有关日食灾异的论争当中。

首次分歧发生在昭公十七年(前525),子产、裨灶针对彗星禳灾持有不同的处理方式。这次矛盾是卿大夫以理性思辨争夺天道话语权的标志性事件。《左传·昭公十七年》记载:

冬,有星孛于大辰,西及汉。申须曰:“彗所以除旧布新也。天事恒象,今除于火,火出必布焉。诸侯其有火灾乎?”梓慎曰:“往年吾见之,是其征也,火出而见。今兹火出而章,必火入而伏。其居火也久矣,其与不然乎?火出,于夏为三月,于商为四月,于周为五月。夏数得天。若火作,其四国当之,在宋、卫、陈、郑乎?宋,大辰之虚也;陈,大皞之虚也;郑,祝融之虚也,皆火房也。星孛天汉,汉,水祥也。卫,颛顼之虚也,故为帝丘,其星为大水,水,火之牡也。其以丙子若壬午作乎?水火所以合也。若火入而伏,必以壬午,不过其见之月。”郑裨灶言于子产曰:“宋、卫、陈、郑将同日火,若我用瓘斝玉瓒,郑必不火。”子产弗与。

这则有关星孛的占测主要涉及梓慎、裨灶、子产。三者虽同为大夫之职,但子产的身份地位更高,在郑简公十二年(前554)为卿。《左传·襄公三十年》载其为政时,整顿井田封疆和灌溉系统,把田地及居民按伍编制,“使都鄙有章,上下有服,田有封洫,庐井有伍。大人之忠俭者,从而与之。泰侈者,因而毙之”。郑国当时处在晋楚两强争霸之间,子产为政贤明,积极推进改革,发展农业生产,具有务实、理性的执政观念。《论语·公冶长》载孔子谓子产:“有君子之道四焉,其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。”相较之下,鲁大夫梓慎、郑大夫裨灶两人都偏向于神秘的巫史话语,善观天象或望气以占吉凶,在后世并称“慎灶”。裨灶曾见岁星客于玄枵,知周王及楚子将死;星出婺女,知晋君将卒;火出陈灾,知陈国将亡。梓慎此次则根据火星、彗星并见,且彗星西及天汉,称水必助火,预言宋、卫、陈、郑四国将有火灾。对此,裨灶请执政大臣子产命人以宝玉禳火,以免郑灾,但子产并未听从。

值得注意的是,裨灶与子产争论的焦点在于,是否祭神以禳除火灾。《左传·昭公十八年》又记载了子产拒绝梓慎请用瓘斝玉瓒的结果:

夏五月,火始昏见。丙子,风。梓慎曰:“是谓融风,火之始也。七日,其火作乎!”戊寅,风甚。壬午,大甚。宋、卫、陈、郑皆火。梓慎登大庭氏之库以望之,曰:“宋、卫、陈、郑也。”数日,皆来告火。裨灶曰:“不用吾言,郑又将火。”郑人请用之,子产不可。子大叔曰:“宝,以保民也。若有火,国几亡。可以救亡,子何爱焉?”子产曰:“天道远,人道迩,非所及也,何以知之?灶焉知天道?是亦多言矣,岂不或信?”遂不与,亦不复火。

此后梓慎预言应验,果真在昭公十九年(前1523)五月,宋、卫、陈、郑四国发生火灾。裨灶因此又请禳火,子产仍不从。但这次却没再发生火灾。子产还提出了“天道远,人道迩,非所及也”的命题,具有一定的进步意义。这时的星占大多带有显著的现实政治考量,实质是审时度势后做出的判断和举措,而不再是以往单纯地受鬼神或上天的指引,也不再唯卜辞是瞻。

第二次典型分歧发生在昭公二十四年(前518),叔孙昭子和梓慎针对日食提出水灾、旱灾两种截然不同的预言,彰显出《左传》作者偏向理性的叙事立场。《左传·昭公二十四年》记载:

夏五月乙未朔,日有食之。梓慎曰:“将水。”昭子曰:“旱也。日过分而阳犹不克,克必甚,能无旱乎?阳不克莫,将积聚也。”

梓慎预言将有水灾。因为日食出现在二至、二分时无灾祸,出现在其他月多为水灾。《左传·昭公二十一年》记载了秋七月壬午朔的日食,“公问于梓慎曰:‘是何物也,祸福何为?’对曰:‘二至、二分,日有食之,不为灾。日月之行也,分,同道也;至,相过也。其他月则为灾,阳不克也,故常为水。’”梓慎认为日食的成因是阴侵阳、阳不胜阴,是臣欺君或水灾的预兆。

通常日食禳灾旨在退阴气,相应的举措是天子不举,伐鼓于社,诸侯用币于社,伐鼓于朝。如庄公二十五年(前669)、文公十五年(前612)的两次日食就遵循了巫史言说进行了禳灾。然而,昭子对此次日食的预言恰与梓慎相反,认为将有旱灾。其占测依据是:一旦阳气胜过阴气,必定是旱灾。最终昭子预言应验——秋八月出现大雩即旱灾。可见梓慎虽是司马迁在《史记·天官书》中认定的专业“传天数者”,但在《左传》中对日食的解释却没有应验。

五、结语

星占的实质是通过星象联结天道与人道。郑子产与裨灶、鲁叔孙昭子与梓慎这两场争论,主要缘于知识观念和身份阶层的差异。《左传》作者的叙事立场更偏向于理性的卿大夫阶层,其思想观念与子产、昭子更为接近,呈现出理性思维的特征。《汉书·艺文志·数术略》小序云:“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。”正是由于天道的存在,以巫史阶层为核心的“传天数者”才得以通过星占获得天道阐释的话语权力。到了春秋末期,执政的卿大夫阶层在觉醒之后,开始质疑巫史阶层的解释权威,转而选择更为理性的话语去深入阐释以往神秘话语难以回答、解决的现实问题,在与巫史言说的博弈中掌握天道阐释的话语权,并因其政治身份与话语优势在《左传》星占叙事中成为更受关注的主体。战国时期,诸子对于天道的解释更为客观、理性和进步。即使《墨子·天志》在文本形态上偏向于神秘性,但仍不失理性思辨的一面。诸子继承的是卿大夫关于天道的思想观念,而非巫史的认知体系。时至西汉武帝时期,儒生董仲舒以“天人合一”“天人感应”学说整合春秋战国的思想,使得“奉天承运”成为帝王政治中不可或缺的理论依据。至此,天道话语权主要掌握在了卿大夫手中,真正实现了神秘思维与理性思辨的有机结合与平衡。无疑,春秋星占的探究是揭示春秋星占文献生成、推演模式转变、话语权力博弈的核心问题,对于准确理解春秋社会变革、后世帝王政治运作、古代思想文化演进等都有重要作用。

本文承蒙北京师范大学过常宝、康震、刘全志老师、台湾师范大学陈炫玮老师赐教,谨致谢忱!

① 相关内容参见:朱文鑫.天文考古录[M].商务印书馆,1933;陈遵妫.中国天文学史[M].上海人民出版社,2018;林甸甸.上古天学知识及文献研究[M].北京师范大学出版社,2016;陈炫玮.先秦至汉初灾异禳除礼俗及救治措施研究[D].台湾清华大学,2013.

② 现存可见最早星占传世文献有《淮南子·天文训》《史记·天官书》《汉书·天文志》等,汉代及其以前的出土文献有马王堆星占简帛《五星占》《天文气象杂占》《气象风云杂占》等。相关研究参见:江晓原.历史上的星占学[M].上海科技教育出版社,1980;张培瑜.先秦秦汉历法和殷周年代[M].科学出版社,2015;(日)塩出雅.左伝の占星记事について[J].东方宗教,1985(66):15-20;张卫中.《左传》占梦、占星预言与春秋社会[J].史学月刊,1999(4):8-13;张瑛.《左传》《国语》方术研究[M].人民文学出版社,2006;周倩平.《左传》异象研究[D].南开大学,2014;刘全志.论《左传》星占的思维特征及意义[J].唐山学院学报,2011(5):73-77.

③ 图1凡例:第一,本图辑录之星占主要界定于日月五星、二十八宿、彗星、流星、老人星、客星、妖星等星象。其他云气虽与“天”有关,但本文不予讨论。第二,本图辑录之文献出处为《春秋左传正义》。第三,引入“年均星占数量”的参数,旨在排除春秋十二公不同在位时间的干扰,以期直观呈现《左传》星占载录的历时分布情况及消长趋势。第四,有个别星占未能寓目,暂列俟补。第五,本图由中国科学院国家天文台赵瑞宁设计制作。

④ 如《墨子·尚同》:“既尚同乎天子,而未上同乎天者,则天菑将犹未止也。故当若天降寒热不节,雪霜雨露不时,五谷不孰,六畜不遂,疾菑戾疫,飘风苦雨,荐臻而至者,此天之降罚也,将以罚下人之不尚同乎天者也。”《墨子·天志》:“然则我何欲何恶?我欲福禄而恶祸祟。然则率天下之百姓以从事于不义,则我乃为天之所不欲也。我为天之所不欲,天亦为我所不欲,则是我率天下之百姓以从事于祸祟中也。”见吴毓江撰,孙启治点校.墨子校注[M].中华书局,2006:118、293-294.