构建信息社会伦理准则的弗洛里迪进路

——弗洛里迪信息伦理学评介

于良芝

(南开大学商学院 天津 300071)

1 引言

20世纪六七十年代,世界发达国家率先进入所谓的“信息社会”时代。这个时代最显著的特征之一就是信息总量的增长及其资源价值的提升,特征之二就是信息技术的发展及其对社会生活支柱作用的增强。在信息量的增长方面,正如牛津大学教授弗洛里迪指出的,信息激增的最直观证据就是信息储存介质容量单位的不断升级,从bit 和byte(8 bits)到Kilobyte(KB)、Megabyte(MB)、Gigabyte(GB)、Terabyte(TB) 再到Exabyte、Zettabyte、Yottabyte[1]。伴随信息总量的增长,信息对社会生活的影响空前增强,导致当代社会中因信息生产、传递传播和利用而引发的是非善恶争议日益普遍。在信息技术方面,现代信息与通讯技术(ICTs)——计算机、互联网、移动通讯、人工智能等,共同构成了以万物互联、信息弥漫、虚拟仿真及人工智能普遍介入为特征的人类生存环境。在这样的环境中,人类日益成为万物互联中的信息体之一;在很多时候,那个具有自由意志、天赋权利、理性能力的大写的“人”,即传统伦理学所聚焦的人类,或者缺席,或者虽然在场,却不占据重要地位。在弗洛里迪看来,所有这一切都进一步颠覆了被哥白尼革命、达尔文进化论、弗洛伊德精神分析业已动摇的人类中心论[1],也使各种人类中心主义伦理学面临前所未有的挑战。

弗洛里迪是牛津大学哲学教授。他自20世纪90年代开始聚焦信息哲学,信息伦理学是其信息哲学体系的组成部分,是为应对信息社会的复杂伦理问题而提出的。他曾这样评价当代伦理学研究相对于技术发展的滞后性:信息社会就像一棵大树,技术是枝,伦理是根;目前的状况是枝旺根浅[1]。他警告说,人类如果不能纠正二者的失衡,信息社会大树就始终存在倾覆的危险[1]。出于这样的忧思,他将信息伦理学纳入了他的整个信息哲学研究,在上世纪末和本世纪初,比较系统地提出了他的信息伦理学思想。

弗洛里迪的信息伦理学以数据、信息、信息界、熵为核心概念,提出了与传统伦理学截然不同的善恶区分逻辑、准则和标准,构成了对传统伦理学颇为激进的创新,引起了从哲学到各信息相关学科的广泛关注,包括来自图书馆信息学的关注[2-8]。或许是因为这一理论的概念体系及推理逻辑过于复杂,目前,国内图书馆信息学界尚未见到有关这一伦理学的系统阐释。我国哲学领域虽然已经出现了若干介绍和评论[9-11],但其中似乎不乏误读成分。本文尝试对该伦理学进行阐释,对其创新性进行评价,对其在图书馆信息职业的应用价值进行探讨,为有意了解弗洛里迪伦理学思想的学者和实践者提供参考。

2 宏观伦理学:弗洛里迪信息伦理学的定位

信息相关伦理问题(例如谎言与诚实、表达的控制与自由等)很早就是伦理学关注的议题,但是“信息伦理学”(information ethics)概念却是在信息社会背景下提出的。图书馆信息学(Library and Information Science,LIS)被认为是最早提出这一概念的学科:20世纪80年代初,LIS 领域的美国学者Robert Hauptman[12]和北欧学者Rafael Capurro[13]几乎同时提出了信息伦理学概念。此时的信息伦理学主要指有关信息生产、传递传播以及信息技术利用过程中的善恶问题的学问[14-16](其中的“信息”专指作为图书馆信息职业、传媒行业、计算机行业等处理对象的信息),其主要进路是运用传统伦理学理论(如康德伦理学、功利主义伦理学),分析信息生产、传递传播及信息技术利用过程中的善恶问题,确立解决相关问题的伦理准则。

弗洛里迪的信息伦理学与上述含义的信息伦理学显著不同。他将信息伦理学定义为有关信息界善恶问题的学问,又将信息界大致等同于从信息角度看到的整个世界,将万物(包括人)视作其中的信息体[17-20]。本文后续章节将详细阐释这一伦理学的基础概念,但仅从“信息界”这一概念已不难看出,弗洛里迪信息伦理学其实是从信息角度处理整个世界善恶问题的学问,其问题域大大超出了图书馆信息学家所关注的信息伦理问题。弗洛里迪因此将他的信息伦理学定位为宏观伦理学:它与功利主义、康德伦理学等同级,而非后者在信息领域的应用。

通过构建宏观信息伦理学,弗洛里迪试图沿着生物伦理学、大地伦理学等新型伦理学开创的方向,继续克服传统伦理学中的人类中心主义。生物伦理学等新伦理学出现于20世纪中叶以后,是为了克服传统伦理学在日益突出的环境问题面前的局限性而提出的。这些伦理学认为,传统伦理学无法显示人类加诸于河流、海洋、土壤、礁石、动植物等等行动的是非善恶,而人类在这一领域的价值缺失和自我中心已经激发了很多不负责任的行动,给环境和生态带来了严重破坏[21]。新伦理学指出,要克服传统伦理学在该领域的局限,伦理学需要重新审视善恶判断的前提和标准。例如,生物伦理学将其善恶标准建立在以下前提之上:任何生命都有其内在价值,生命为善,痛苦为恶。这要求人类将所有生物的福祉都纳入对自身行为的道德约束,根据行为对生物界造成的影响判断其善恶。这就使生物伦理学从传统伦理学的人类中心主义转向生物中心主义,从以道德主体为中心(agent-centered)转向以受体为中心(patient-centered)。弗洛里迪认为,生物伦理学等新伦理学在包容性与中立性等方面优于人类中心主义伦理学,但依然解决不了信息社会涌现的很多伦理问题[20]。为了弥补现有伦理学的不足,他认为有必要进一步从生命中心论转向存在中心论,构建本体中心主义(ontocentrism)伦理学。

以本体为中心的信息伦理学建立在以下前提假定之上:存在着比生命更基本的善,那就是存在本身;存在着比痛苦更根本的恶,那就是存在物的毁灭、腐蚀、污染和贫乏(弗洛里迪将其定义为熵,详见下节)。这样的伦理学要求人类将所有存在物的存在权利纳入对自身行为的道德约束,根据行动对存在物及其环境的影响判断其善恶。因此,信息伦理学与生物伦理学等新型伦理学共享对人类中心主义的批判,只是它比其他新型伦理学更为彻底和激进。

3 信息与熵:弗洛里迪信息伦理学的基础概念

弗洛里迪信息伦理学的核心概念包括数据、信息、信息界、熵、道德主体与受体[19-20]。只有理解了这些概念,才能理解其宏观定位,也才能理解其善恶标准背后的逻辑。

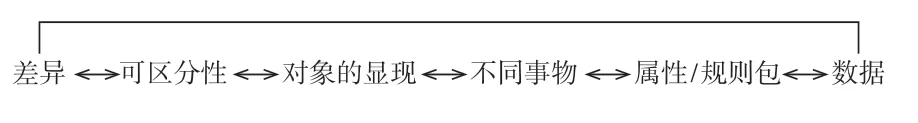

弗洛里迪把“数据”定义为差异。在哲学中,差异可以大致理解为可区分性或不同对象的显现,其反面是混沌。因此,事物之间、事物的内部构成之间、事物的状态之间,只要是可区分的、非混沌的,就是可呈现的,就传递它们作为某物而存在的讯息(message),从这个意义上说,差异蕴含讯息,是讯息得以表达的数据。

将差异定义为“数据”或“信息”,并非弗洛里迪首创。在他之前,Bateson[22]等学者就已经把差异定义为信息,但弗洛里迪给出了他自己的阐释。他曾用象棋中的棋子为例来阐释差异即数据概念[23]。例如棋子“卒”。从物质的角度来看,棋子“卒”就是一小块写着“卒”字、可以与其他棋子相区别的圆形木头,但从讯息表达的角度看,这块圆木里包含了使它成为象棋“卒”的一切属性及运动规则,因而构成表达特定讯息的数据包。作为数据,它其实独立于物质材料:一个写有“卒”字的木头棋子和一个写有“卒”字的塑料棋子,在象棋中是同样的数据。同理,之所以说DNA 是数据,也是因为它包含了使特定生物成其为自身的一切属性。由此类推,彼此相异的万物都包含着使自身成为某物的属性或规则,因而都可以看成表达特定讯息的数据。弗洛里迪对数据的定义可大致表达为图1所示的逻辑关系。

图1 “数据即差异”定义中的逻辑关系

与数据概念相比,弗洛里迪对“信息”的定义或许更难理解:他一方面把信息定义为结构化的、有意义的且意义为真的数据,另一方面又将信息等同于数据,如将大自然中的万物视为环境信息,将DNA 视为生物信息[1]。化解上述不同含义带来的困惑的可能办法,就是将第一种用法视作他的狭义信息概念,将第二种用法视作他的广义信息概念。在狭义信息概念中,“意义为真”表明信息必须是事实性的,且信息对事实的表达与事实本身相符。与事实不符的信息被弗洛里迪称作虚假信息(misinformation)和误导信息(disinformation),他认为这两类信息如同冒牌警察不是警察一样,根本就不是信息。狭义信息概念中的“结构化”是指构成信息的数据应合乎数据所属符号系统的“句法”(syntax):如果数据属乎语言系统,“句法”就是自然语言的语法,如果数据属乎某信号系统(如交通信号),“句法”就是不同信号合法组合的规则。狭义概念中的“有意义”指构成信息的数据在其所属符号系统中是被赋予了意义的。例如,在中文语言系统中,“杯子”表示盛饮品的器具;在交通信号系统中,绿灯表示通行。在广义信息概念中,弗洛里迪事实上将信息理解为数据及其表达的讯息的复合物,但在表述上,他并不严格区分数据和信息,有时甚至直接将他要表达的对象书写为“数据/信息”或“信息实体”(informational entities)。他之所以如此表达,可能是因为:信息虽然由数据(差异)及其表达的讯息共同构成,但由于讯息没有形状,信息从外部形态看与数据同型。因而,当我们指认某种差异时,可以将其指认为数据,也可以指认为信息。在信息伦理学中,弗洛里迪使用的是其广义“信息”概念。

弗洛里迪信息伦理学中第三个核心概念是“信息界”(infosphere)。他将“信息界”定义为由所有信息实体及其属性、交互、过程、相关关系等构成的环 境(The infosphere is the environment constituted by the totality of information entities…,their proprieties interactions,processes,and mutual relations)[20]。这里的关键词是“信息实体”。如上所述,弗洛里迪的信息实体与数据同义,与差异同型;信息实体就是差异性实体、非混沌体、相互区别的事物。因此,弗洛里迪所说的“所有信息实体”(totality of information entities)其实就是从信息角度看到的万物,而信息界就是从信息角度看到的整个世界。他本人曾这样解释从信息角度看到的世界:当化学家从化学角度看世界时,他所看到就是各种元素,例如,在看人体的时,他看到的是90%的水和10%的其他的东西;同样,当我们从信息的角度看世界的时候,我们看到的就是信息实体的总合[20]。

弗洛里迪信息伦理学的第四个核心概念是“熵”。他将“熵”定义为对信息实体的任何形式的破坏、毁坏、污染、贫乏化(Entropy here refers to any kind of destruction,corruption,pollution,and depletion of informational objects,that is,any form of impoverishment of being)[20]。显然,这里的“熵”并不完全等同于热力学第二定律中的熵的概念,它只是后者的借用或延伸。

弗洛里迪信息伦理学的另外两个基本概念是道德主体和受体。道德主体指能够自主地、自适应地与外界交互并执行具有道德意义的行动的系统(IE defines as a moral agent any interactive,autonomous,and adaptable transition system that can perform morally qualifiable actions)[20]。上述定义中的“自主”指能够在无外部刺激的情况下行动;“自适应”指能够调整自身状态的变化规则;“具有道德意义的行动”指该行动能够引发道德善或恶。按照这样的定义,道德主体不仅包括人,还包括人工智能系统、组织或团体。道德客体指道德主体所发出行动的接受者。

4 存在之善与熵之恶:弗洛里迪信息伦理学的基本前提与准则

在弗洛里迪的信息伦理学之前,无论是以人类为中心的传统伦理学,还是以生命为中心的生物伦理学,都建立在将人类或生物与其他事物相区分的基础之上。弗洛里迪的信息伦理学摒弃了区分立场,将万物平等地纳入伦理学的对象范围,并提出以下前提假定:存在着比生命更基本的善,那就是存在本身,即万物及其环境的实存和兴盛;存在着比痛苦更根本的恶,那就是存在物的毁灭、腐蚀、污染和贫乏。这意味着,在该伦理学看来,万物都有其存在权利,这一权利对道德主体构成约束,要求道德主体按万物的性质,给予它们应有的尊重和看护。

“信息伦理学认为,每个实体作为“存在”(Being)的表达,都有其尊严,这尊严立于它的实存方式(mode of existence)与实质(使它成其所是的基本属性)之中,要求得到尊重(至少是最低的、可覆盖的尊重),并对道德主体形成约束,以此限制和引导道德主体的决策与行为”[20]。然而,要将信息伦理学的具体准则和善恶标准建立在上述前提假定之上,弗洛里迪必须先解答两个问题:(1)将万物统一纳入伦理学考察范围的基础是什么,即为什么可以把人类、其他生物以及非生命体不加区别地纳入伦理学对象?(2)使这一前提得以成立的依据是什么,即为什么存在具有内在价值且为善,而与之相对的熵为恶?

对于第一个问题,弗洛里迪认为,将万物统一起来的基础就是数据和信息。一方面,“万物”之谓已经包含了可区分性和差异性的含义,也就是说,万物恰恰因为差异才成为万物而非混沌,从这一意义上说,万物统一于差异,即统一于数据。另一方面,每份差异中都蕴含了使特定事物成其为自身的属性、运动规则等,差异与其中的属性、规则共同构成信息;也就是说,万物之间虽然千差万别,但都可以抽象化为信息。总之,万物正是作为数据和信息而成为同类,从而成为信息伦理学的统一对象[17]。对于第二个问题,弗洛里迪认为,当我们把事物看作信息,则事物的实存依赖于其各部分信息的连贯性和一致性,只有连贯一致的信息才能使事物展现为自身;换言之,存在预设了连贯统一、正确无误的信息,具有内在的正确性。相反,熵意味着混乱、矛盾、冲突,它使事物无法展现为自身或使已经存在的事物走向混乱、腐蚀甚至毁灭;它构成存在的对立面,具有内在的不合理性[17,20,23]。总之,信息伦理学所特有的信息角度,展现了存在的内在合理性以及熵的内在不合理性。

在确立了“存在为善,熵为恶”的前提之后,弗洛里迪从中引申出四条信息伦理学基本准则[17,20]:

0.不应在信息界引发熵 (零法则)

1.应防止信息界产生熵

2.应清除信息界的熵

3.应通过增加信息数量、改善信息质量、充实信息多样性而促进信息实体和整个信息界的兴盛

根据以上准则,判断行动善恶的标准就是看它如何影响整个信息界的熵。从0-3,上述准则对道德主体的约束越来越强,要求也越来越高。行动所符合的准则的级别越高,其善越大;它所背离的准则级别越低,其恶越大。据此判断,一个行动若自始至终不引发任何熵,它属于无条件的善;一个行动若导致信息界的熵只增不减,它属于无条件的恶;一个行动若维持信息界的熵不变,那么,它可能无关善恶,也可能善恶互抵[17]。

5 弗洛里迪信息伦理学的创新性及其对图书馆信息职业的独特价值

近代西方本体论与认识论的基本立场就是将人与世界对立、主体与客体对立、精神与物质对立,这也深深影响了近代西方伦理学,如功利主义、康德伦理学等。20世纪后半叶,受存在主义哲学的影响和各种环境问题的警示,西方伦理学开始了对人类中心主义善恶观的反思。反思的结果之一就是产生了生物中心主义伦理学。这种伦理学将所有生物的福祉都纳入善恶判断依据,提升了伦理学的包容性和适用范围。弗洛里迪的信息伦理学进一步提出了从“存在”(Being)高度看是非善恶、将万物福祉纳入善恶判断依据的主张。他还认为,第四次科技革命带来的深刻变革,使得从“存在”高度看是非善恶,已经成为必需而非选项。

然而,“存在”究竟是什么?这个问题已经困扰了哲学家数千年,至今无解。这是因为,人类通过理性给事物下定义的方式都不适用于存在:我们既无法通过归纳的方式定义存在,也无法通过它的对立面反观存在。康德在为人类理性能力划定边界时,明确地将存在划在人类理性能力之外。但这样一来,试图从存在高度将万物纳入伦理学对象的努力,就会遭遇以下问题:存在的哪些特性要求伦理学包罗万物?万物又共享怎样的属性以至于可以共同成为伦理学的对象?

弗洛里迪的信息伦理学恰恰在这一问题上实现了突破。他认为,万物的统一性基础就是数据和信息。信息的连贯性和一致性使事物展现为自身,从而导向存在者的存在(existence);熵的矛盾性和冲突性阻碍事物展现为自身,导向存在者的混沌和毁灭。前者内在地正确,代表善;后者内在地错误,代表恶。通过引入信息视角,弗洛里迪从逻辑上解决了进一步扩大伦理学范围的正当性问题,克服了人类中心主义伦理学的狭隘性,使信息伦理学更适用于处理信息社会的善恶问题。

如前所述,弗洛里迪信息伦理学建立在他的广义“信息”概念之上,与图书馆信息学关注的“信息”(更贴近他的狭义信息概念)不相对应。尽管如此,由于它在很大程度上克服了人类中心主义与道德主体中心论的局限,它有可能在不同情境下为图书馆信息职业的伦理问题提供独特洞见。首先,它有可能帮助图书馆信息职业处理因用户诉求冲突而产生的伦理困境,弥补传统伦理学的不足。在图书馆信息职业活动中,从业人员经常需要同时面对不同用户群体提出的、关涉不同伦理准则的诉求,例如,在同一件事中,一方诉诸“尊重知识产权”准则,另一方诉诸“信息自由获取”准则。在这种情形下,人类中心主义伦理学常常令从业人员陷入两难境地。此时,弗洛里迪信息伦理学有可能帮助图书馆信息职业超越人群诉求,从整个信息界所受影响出发,客观中立地做出判断。其次,弗洛里迪信息伦理学有可能帮助图书馆信息职业处理“职业-信息”关系中发生的伦理问题,填补传统伦理学的空白。传统伦理学基于人类中心主义,主要聚焦人际交往关系中的是非善恶。而在图书馆信息职业活动中,从业人员经常需要针对自身与信息的关系做出善恶判断,例如,判断是否可以在馆藏流通中刻意宣传推介特定书籍。在这种情形下,人类中心主义伦理学经常缺乏适用准则,图书馆信息职业也往往将此类问题定义为纯粹的专业问题而非伦理问题。此时,通过弗洛里迪信息伦理学的道德主体和受体概念,从业人员有可能把相关问题转化为伦理问题,从伦理角度辅助判断。再次,弗洛里迪信息伦理学有可能帮助图书馆信息职业重新阐释关涉“职业-用户”关系的职业伦理准则,补充传统伦理学的洞见。在弗洛里迪信息伦理学之前,图书馆信息职业已经借鉴传统伦理学理论,对其核心伦理准则(如信息自由获取、信息平等获取、尊重用户隐私、保护知识产权)进行了阐释。对于这些伦理准则,弗洛里迪信息伦理学几乎肯定会提出不同阐释,有些或许会更富洞察力。例如,在用户隐私保护问题上,传统伦理学主要将隐私与个人的安全权利、不受打扰地生活的权利、人的自主性及其尊严等相关联。弗洛里迪信息伦理学则将隐私视为“自我”这一信息实体的组成部分,认为隐私的泄露意味着自我信息实体的割裂,直接威胁自我的存在。Bawden和Robinson 的最新成果就尝试运用弗洛里迪信息伦理学对保护用户隐私的职业准则进行重新阐释[7]。

6 弗洛里迪信息伦理学的悖论及其他问题

如上所述,弗洛里迪信息伦理学处理善恶问题的进路与传统伦理学迥然不同,这使它有望在传统伦理学力所不及的地方发挥优势。然而,作为一门宏观伦理学,弗洛里迪信息伦理学要想超越传统伦理学,可能会面临若干挑战。首先,它判断行动善恶的依据是行动对受体的影响,而受体又不限于行动的直接对象,而是包括整个信息界。在万物互联的时代,要计算一个行动给整个信息界带来的熵增或熵减,其难度可能远超功利主义对幸福的计算,而后者的不可操作性一直是它广受诟病的缺陷之一。如果一个行动因万物互联而出现蝴蝶效应,那么,其影响效果的计算难度还将大幅度提高。总体而言,面对弗洛里迪信息伦理学的四条准则,其潜在应用者恐怕很难消除可操作性方面的疑虑。

其次,从逻辑上看,弗洛里迪信息伦理学似乎还存在两大悖论。第一,弗洛里迪根据信息在形式上的连贯性和一致性确立了存在为善的前提,没有考虑信息内容。因此,当某种事物的信息内容是制造混乱和毁灭,善恶判断就会出现悖论,例如计算机病毒和生物病毒就属于这种情况。一方面,病毒信息在形式上是连贯一致的,可以“正确地”让自身呈现为病毒;另一方面,其内容却是制造混乱,导致它物毁灭,给整个信息界带来熵增。根据弗洛里迪信息伦理学的逻辑前提,病毒的存在为善,而根据其四大具体准则,病毒的存在为恶。总之,对于病毒这类事物的存在,弗洛里迪的信息伦理学会得出亦善亦恶的悖论。第二,根据存在为善的基本前提,万物都享有基本的道德权利,要求道德主体给予它们应有的尊重与看护。假定万物价值相同,权利相等,那么,它们就会对人类提出完全相同的道德约束,这样一来,人类恐怕就要寸步难行。但假如认定事物价值有别,那么,为了保证信息界的熵增小于熵减,人类就需要对事物的价值进行比较、评价,成为万物价值的裁判者,但这样一来,人类就又成为万物的中心。弗洛里迪认同后者,他也因此陷入既要超越人类中心主义,又要重返人类中心主义的悖论。

7 结语

从伦理学的角度看,当代社会的信息增长和信息技术的发展极大地改变了人类的生存环境和方式,也带来了前所未有的复杂伦理问题,向传统伦理学提出了严峻挑战。弗洛里迪的信息伦理学代表了重建信息社会伦理准则的努力。这是一个从信息角度并根据信息属性确立的、以“存在为善,熵为恶”为前提、以道德受体为中心、关涉世界万物福祉的宏观伦理学。它实现了从人类中心主义向本体中心主义,从以道德主体为中心向以受体为中心的转变。虽然目前这一学说还存在一些应用困难和内在矛盾,但借助信息概念,它已经为这一独特的伦理学进路奠定了关键性基础。

弗洛里迪信息伦理学的“信息”概念是他所定义的广义“信息”概念,并不对应图书馆信息职业活动的对象,但他所采用的信息视角、道德受体中心论、本体/存在中心论,都可能为图书馆信息职业经常面临的伦理困境(例如因用户诉求冲突而导致的两难境地),另辟蹊径,因而值得图书馆信息职业特别关注。