校园欺凌中的旁观者效应及其关联因素分析

李 婉 李琼英

(1.诺丁汉大学,英国 诺丁汉 NG72RD;2.中共安徽省委党校,安徽 合肥 230041)

一、问题的提出

联合国教科文组织的统计显示,全世界约有1/3的儿童遭受过欺凌,来自96个国家和地区的学生调查数据显示,近19.4%的学生每隔一到两天便会在学校受到欺凌[1]。我国的校园欺凌问题也较为严峻,以上海市金山区为例,2016年42.6%的学生遭受过言语、情感、躯体等不同类型的欺凌[2]。可见校园欺凌已构成社会生态的一部分,因而受到了国内外很多学者的重视,但研究大多集中于对受害者精神状态的发展进行分析。基于校园欺凌直到今天仍成为影响校园安全的一个重要因素,本文旨在对发生校园欺凌的相关因素、前因和后果等展开理论研究,从而为预防校园欺凌提供一定的参考。

二、分析样本数据的建立

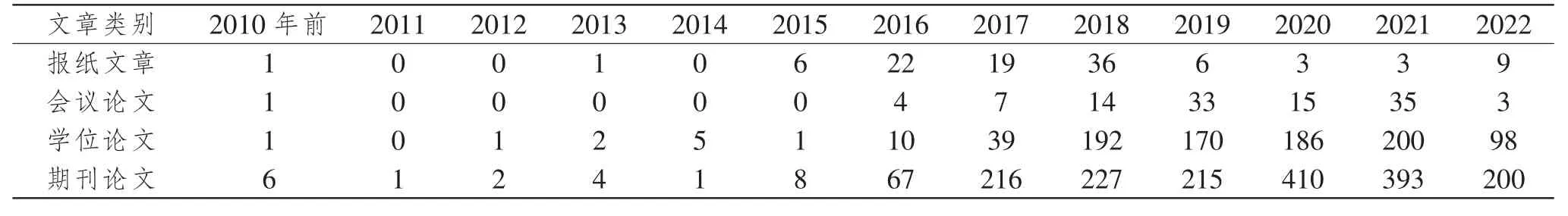

样本数据的建立来源于两个方面,一是源于中国知网和百度的数据。对中国知网以“校园欺凌”为主题进行搜索,按文章类别的不同进行检索,截至2022年11月15日,文章/论文分布情况如表1所示。再以“校园霸凌”为主题进行搜索,分别得到报纸文章23篇,会议论文22篇,学术论文51篇,期刊论文1,175篇。以上论文数据,结合百度搜索“校园欺(霸)凌事件”,剔除非中小学和中专院校的校园欺(霸)凌数据,提取分布于全国各省、直辖市的涉及小学、中学、中专学校不同院校类型共110所,其中小学30所、中学60所、中专学校[1]20所,涉及人员共1,800余名的早期和中期青少年作为样本数据。

表1 中国知网以“校园欺凌”为主题的文章/论文分布情况(截至2022年11月15日,单位:篇)

另外一个样本数据是基于问卷调查的形式,选取某地小学、中学和中专学校以教学班为单位作为问卷调查对象,样本具体情况如表2所示。通过设置问题:1.你的身边发生过校园欺凌吗?2.你对校园欺凌的情感态度是怎样的?3.你认为校园欺凌可以阻止吗?4.对被欺凌者你会选择怎么做?5.面对欺凌你选择旁观的原因是什么?6.你会和身边同伴分享你帮助他人的经验做法吗?7.你的学校老师在传授知识之外有正确的价值观引导吗?8.你认为你的父母会同意你帮助他人吗?发出问卷350份,收回有效问卷321份。并对收集问卷在选项1里选择“是”的部分学生进行单独访谈,通过描述场景,了解学生心理发展状态;通过交流家庭背景,了解家庭状况对认知的影响;通过问询学校的日常教育情况,了解校园对学生人格的影响。

表2 调查样本具体情况列表

三、校园欺凌中普遍存在的旁观者效应

旁观者在校园欺凌中会出现四种角色分化:成为欺凌的助手;通过起哄成为欺凌的强化者;安静地走开或默默地注视成为欺凌的局外人;试图阻止欺凌的维护者[3]。通过和访谈对象交流,可以印证“当旁观者只有一个人时,受害者得到帮助的可能性最大,而旁观者越多,受害者得到帮助的可能性越小”。之所以会出现这种结果,选择作为局外人,其中一部分人是受集体中个人责任分散心理因素的影响,另外一些人或是对自身支持能力认知不够,或是存在对受害者消极情感体验等,使得他们也都无法站出来对受害者予以支持。可以看出校园欺凌中,四种角色的分化,实质上是受特定社会环境下形成的心理现象主导的,这也就是旁观者效应。

通过对表1中给出的论文研究发现,欺凌者和被欺凌者更多地被作为研究对象给予关注,而旁观者的社会认知对校园欺凌所起的作用却研究较少。结合第二种样本数据的分析可以发现,当欺凌发生时,同伴作为现场的目击者,他们的态度对欺凌的程度乃至欺凌事件是否会发生起着很重要的作用。68.5%的同学认为通过劝解可以阻止同学间轻微欺凌的发生。但当暴力欺凌行为发生时,仅有13.4%的同学选择帮助其他人对抗欺凌。一部分旁观者选择加入欺凌者的行列,他们认为通过加入欺凌可以提高他们在强者群体中的社会地位。

问卷调查发现,高达96.3%的学生都认为欺凌是错误的,80.4%的学生愿意帮助受害者,但是许多受害者仍然没有得到同伴的保护。这一客观存在的事实表明,一些社会认知在起作用,影响着现场旁观者的行为选择。事实上,在一般的认知里(即便是多数成人的认知里也是如此),对许多同学来说,当一方表现得很强势,为弱者辩护是很困难的,这有可能使得他们成为受害者,因为站在受害者一边来挑战欺凌者的地位和权力,可能会遭到欺凌者的报复。还有部分同学认为在场的同学这么多,即使我不帮助也会有其他同学伸出援手。其结果是,在许多情况下,对受害者的保护是难以进行的,使得欺凌行为继续发生。

四、旁观者的社会认知和行为走向

研究表明自我保护的社会认知不仅与自我有关,也与社会化的发展有关[4]。一个可能影响学生挺身而出或袖手旁观选择的重要社会认知是社会能力信念,即学生对自己在社会情境中有效行为能力的认知[5]。这可以通过自我效能理论来理解,当结果预期与效能预期,均不能使个体产生维护公平正义的坚定信念,挺身而出就是不可能发生的事。所以人们决定做某事,他们必须具有相信自己有能力成功应对欺凌行为的信念。所以挺身而出者与旁观者的区别在于个体的自我效能感。研究表明,自我效能程度越高的学生,自我效能感越强;自我效能感越强,产生挺身而出的意识或行为也更高于袖手旁观者。

另一个重要的社会认知需要在分析旁观者行为过程中加以考虑,这就是感知道德困境[6],这是一种可以被定义为“痛苦”的道德建构。当一个人意识到在道德上是正确的行为,但是由于外部因素或基于自身情境解决障碍而无法执行该行为时,就会产生这种感觉或心理困扰。虽然目前关于道德困境作用的研究有限,但是人们发现,就像捍卫自我效能一样,感知到的道德困境与产生保护受害者意识呈正相关[7]。当旁观者认识到受害者很痛苦,需要得到他们的保护,即使旁观者觉得他们可能会受到个人失败(如自身的恐惧、强弱对比的势力差距)或情境因素(如事不关己的群体规范、被欺凌对象的陌生感)的约束,就可能会把自身带入到一种情境,想象自己成为一个无能而苦恼的旁观者,在随后的日子里会因为“我应该这么做,但我没有”而懊恼沮丧。在访谈中发现,虽然那些因为没有帮助受害者而感到内疚和羞耻的同学更喜欢为自己辩护,但这种“感知道德困境”如果加以正面引导,就有可能让那些旁观者转为挺身而出者。

五、旁观者效应的影响因素分析

(一)同伴因素对旁观者效应的影响

无论是中小学还是中专院校,对样本数据分析表明,对青春期的个体而言,他们对同伴的行为和态度更敏感,言行举止更容易受他人影响。事实上,习惯认知表明,青少年的价值观和信念更容易受到同龄人的影响,更倾向于采纳同伴的价值观和信念。社会认知理论为理解这一过程提供了一个框架[4]。根据这一观点,通过与他人的社会互动和对他人的观察,青少年获得了培养自己和周围人的技能、策略、信仰、行为、价值观和情感等。通过访谈发现,来自同伴分享的关于保护他人的经验,使他们增强了自我效能感,同时也促使他们产生保护他人的意识。在同伴之间分享这些信息将向同伴传达哪些保护策略是有效的,也有因保护失败而陷于道德困境的言语描述,但是通过沟通交流又进一步强化了保护策略。例如,通过同学的影响,同伴们可能会鼓励彼此进行保护,防止被他人欺凌,这同时也促进了对抗欺凌者的积极价值观和信念。与此同时,同伴之间也会互相分享他们帮助受害者给他们带来了快乐的感受,或者在他们做不到很好保护受害者时产生的懊恼感。从这个角度来看,如果一个人看到同伴对受害者的担忧或对没有很好保护受害者失落情绪的明确表达,他自己的担忧和情绪可能会形成。按照这一推理思路,可以预期,同伴之间会影响彼此对捍卫和袖手旁观的社会认知,这也就是对自我效能感和道德困境的认知的影响。

(二)家庭因素对旁观者效应的影响

父母的教育方式对孩子亲社会行为产生着重要的影响,从而导致孩子在自我效能感和道德困境中的表现迥异。通过访谈可知,注重传统文化教育、提倡“三气”(大气、胆气、志气)的家庭培养出来的孩子,会有较强的是非分辨能力和较强共情能力,他们很少陷于道德困境当中,通常会选择成为帮助者,或是直接通过行动帮助,或是通过言语劝解帮助,或是通过告知老师帮助等,在这种教育背景下成长起来的孩子,会有很强的自我效能感,他们能够从帮助他人中找到自身存在的价值,而成功地帮助他人后又会使得他的自我效能感进一步增强,从而形成良性循环。还有一部分家庭教育缺失的孩子[8],父母在孩子的成长过程中参与不多,这种家庭培养出来的孩子,会出现五种可能的分化:一是成为被施暴者。这种家庭大都存在教育方法的缺失或是父母亲角色的缺失,前者会因为简单粗暴的呵斥乃至棍棒相向的教育,造成性格内向;后者会给孩子心灵上留下阴影,造成孩子性格孤僻、人格发展不健全。当被欺凌时又无从诉说,陷于屡屡被欺凌的恶性循环中。这样的孩子也会有一定的“道德困境”,会有自我否定意识。二是成为施暴者。这种家庭大多存在对孩子在情感教育、处事及交友等方面存在责任缺失。由于父母的上述教育责任缺失,他们在拉帮结伙中形成了一种很强的不正确的“自我效能感”,这样的孩子大多处于道德缺失状态,很少会陷于道德困境当中。三是成为施暴者帮凶。这些家庭大多存在对孩子思想品德培养的责任缺失,由于缺乏父母的正确价值观引导,父母对孩子的成长仅限于提出做好某一类事,孩子渴望自我成就,在协助欺凌他人时获得一定的“成就感”,这种心理状态下,将自己代入成为强者的一方,也通过得到其他欺凌者的赞赏而进一步加强了不正确的“自我效能感”,从而由旁观者转化为施暴者,成为欺凌者的帮凶。这类学生的道德困境会在欺凌事件发生后受到周边人和事的影响而得到增强或减弱。四是成为欺凌的局外人。这些家庭大多存在对孩子生活习惯和生活能力培养责任的缺失,加上唯学习论教育理念的影响,孩子的自我效能感大多来自学习,在面对欺凌时更多时候保持事不关己高高挂起的心态,现实表现大多为远远地走开,但这部分孩子或多或少会陷于道德困境,对“恃强凌弱的行为”心存恐惧,对被欺凌者富有同情,但又不敢面对,保持逃避心态,寻求自我安慰。五是成为阻止欺凌的维护者。这些家庭父母大多存在的正确价值观,但在时间或空间上缺失对孩子的陪伴,他们给了孩子更多的自我选择成长机会,但又或多或少给孩子的心理暗示为“可为同伴两肋插刀”,这样家庭培养出来的孩子更高比例会选择帮助他人,这部分孩子会有很强的“豪气”和群体意识,特别是当被欺凌者是他较为熟悉的同伴时,基于一种“同伴关系认知”,他会自觉将自己代入成为“大家长”,从而对被欺凌者形成一种保护,在保护他人的过程中他们又会收获很强的自我效能感,很少会陷于道德困境之中。但这一类型的孩子也需要进行正确的引导,否则很容易会从阻止欺凌的维护者走向施暴者或者是施暴者的帮凶。

(三)学校因素对旁观者效应的影响

第一、二样本数据都很好地支持了学校对欺凌事件的多少和程度起着极为重要的作用。营造了反欺凌校园氛围、课堂强化了亲社会的生态规范、班级建构了同伴帮助计划的学校,给学生提供了健康的身体、心理成长环境,这类学校校园欺凌发生率明显低于反欺凌整体氛围不足、重知识轻关怀的学校。另外,从表3可以看出和欺凌相关的法律法规更多地针对中小学生,仅有一部指向中职院校,这某种程度上会使得中职学校在校园欺凌方面存在教育缺失,从而成为中职学校校园欺凌事件比率大于中小学的一个重要因素。

表3 和校园欺凌相关法律或政策文件

另外,调查样本数据也印证了过于注重文化知识传授的学校,会出现在知识传授中不能客观公正地对待每一名同学,有25.9%同学认为他们从小学到现阶段学习,曾被老师“冷落过”,成为“边缘人”。不能输出正确的情感、立场与价值观的课堂,会忽略对轻微校园欺凌的重视。这一方面会助长错误的“自我效能感”,即通过欺凌他人来引起老师的重视,另一方面又可能将被冷落对象推向被欺凌者行列。缺乏正确的思政育人导向,不仅会在无形中纵容普遍存在的以“恶搞”增强自我效能感的行为,而且也会在无形中助长以个人的尺度为标准去评判他人的行为、宣扬带有一定目的性“编造”事实的校园文化,这也助推了道德困境的衰落。样本数据表明,课堂规范对学生在欺凌行为中表现的旁观者效应也有着直接的影响。如欺凌现象发生率较高的班级,在面对校园欺凌时选择袖手旁观的人员比率也更高,这里袖手旁观者也包括各方面表现良好的学生。因为在访谈中他们也提到因存在害怕失去在学生心目中的地位的心理因素,从而选择保持沉默。而在欺凌者被孤立、抵制的课堂上,受欢迎的学生更有可能在面对欺凌时有更好的帮助表现,因为他们认为这有助于实现他们的自我效能感。因此,家庭之外,如果学校的体制、机制及日常管理能够有意识地加强监管,对校园欺凌苗头及时有针对性扼杀,再通过正确的文化引导和校园文体活动等弘扬团结互助精神,“校园欺凌现象”就会从根本上失去生存的土壤。

六、结论

研究表明,旁观者效应的影响因素取决于个人的自我效能感和对道德困境的认知程度。来自同伴的影响对旁观行为的形成起着直接的作用,身边的同伴无论是言语帮助还是行为帮助都可以影响校园欺凌的发展方向,而选择帮助或是旁观,大多是基于两种社会认知:一是自我效能感,二是对道德困境的认知。尽管这两种社会认知在帮助他人的积极性方面会有着一定差异,但是正确的自我效能感和对道德困境的认知都能增强主动帮助他人的意识。另外,家庭对个体的自我效能感和对道德困境的形成都有着潜移默化的影响,这些影响将会陪伴孩子一生。学校与校园欺凌是否会发生及发生率之间有着直接的关联性,他们可以直接给孩子以正确的引导,通过自我效能感强化和道德困境氛围营造,会使校园欺凌失去生存的土壤。