殖民与德化的帝国观比较分析

——评迈克尔·曼《社会权力的来源》

吕承文

(南京审计大学国家治理与国家审计研究院,江苏 南京 211815)

英国政治学者迈克尔·曼在他的著作《社会权力的来源》(丛书共四卷)深刻地研究了“社会权力”及其演变。关于对社会权力的理解,学界观点不太统一。曼的“社会权力”概念事实上是基于一种宏观视角抽象形成的,并与人性密切相关,主要是指一种“为了自利的权力”和“有组织的权力”[1]13-15,它的分层理论产生了四种类型构成——意识形态权力、经济权力、政治权力、军事权力。

曼的四卷巨著着墨描绘了自原始社会至2011年以来的近万余年的政治史画卷,并创造了一套政治演变史的理论解释框架。他的研究可以被定性为多元学科的、综合领域的大人文社会科学研究,同时也包含了定性与定量分析研究。曼的理论体系建构,带有非常明显的经典马克思主义理论影响的痕迹,他熟悉地应用马克思主义理论中的唯物辩证法和阶级分析法,虽然,曼看上去并不是那么推崇马克思。此外,历史制度主义分析法的广泛使用也是本书的一大特色。当前,已有学者对曼的四卷著作进行专门评述,史焕高(2010)从政治学视角评述了第一、二卷[2],李钧鹏(2014)从价值角度评述了第一卷[3]。2015年以来,迈克尔·曼的第三、四卷中文版陆续在大陆出版。笔者囿于阅历及学功,只得选择性品读全书四卷,并作出粗浅的介绍与评析,以飨读者。

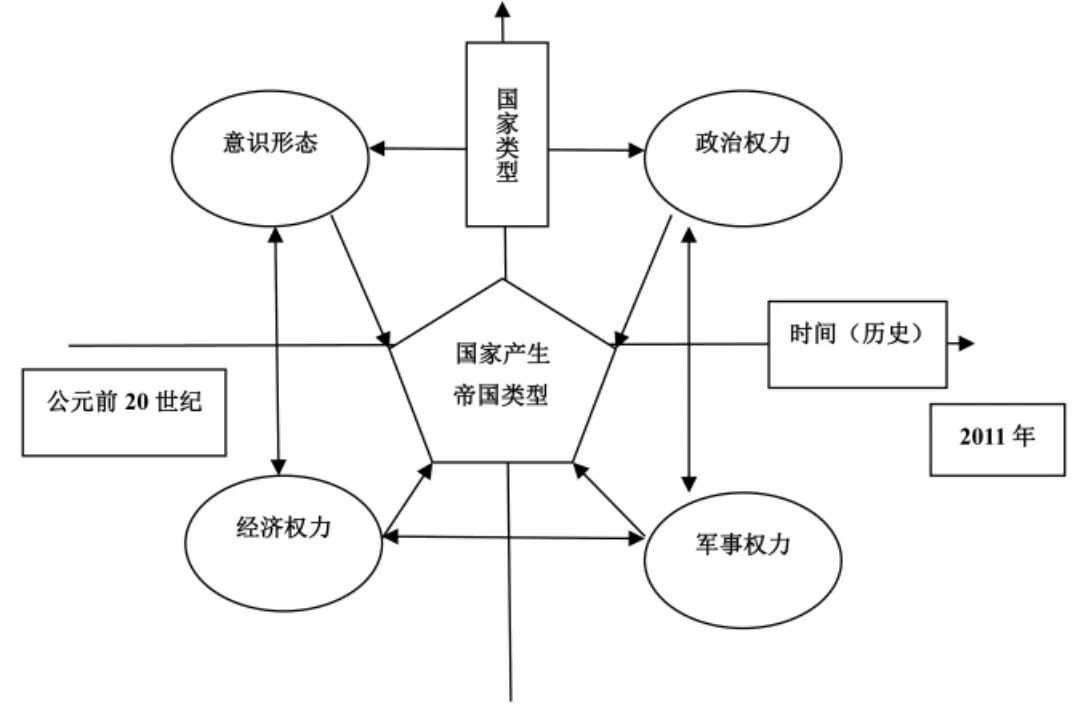

曼全书的理论框架可以概括为“一纲四维”。一纲者,是指曼在书中所欲追求解答的核心问题,即“社会权力来源为何”,如图1 所示。四维者,是指曼对社会权力进行细分的四大主要内容,依次为意识形态权力、政治权力、经济权力、军事权力。曼并没有明确告诉我们这四种社会权力流变的历史次序,何者在前,何者在后,但这并不意味着曼可以放弃对四种权力的逻辑关联及相互影响的充分解释。曼的理论工具本身是存在前提的,而且,这个理论工具在本书的作用体现在被用来阐释不同时期的国家类型的产生及发展,换句话说,只有把这个理论工具放置在具体的历史案例中才能有效检验它自身的真理性。

图1 理论工具的简化示意图

在政治学中,不可思议地存在一种矛盾现象:我们尝试在国家产生之前探究权力的本源,却又不自觉地将权力与国家本身紧密联系在一起,似乎,离开了权力国家的本质就难以得到体现,至少难以直接观察。曼所要探讨的社会权力限定于宏观的政治学之中,即社会权力的来源,并探究各类社会权力组织(如政治/党、国家机构、物质的军事力量)对四种社会权力的占有及掌握情况。换句话说,社会权力的来源与四种权力分类本身与国家密不可分。国家的一种特殊历史形态即为帝国,帝国的讨论不仅能反映国家形成的内部社会权力变化(国家崛起),也能体现出国家之间的外部社会权力竞争(列国争霸)情况。本文选取帝国观作为曼的书评切入点,正是基于这个考虑。

一、帝国观的形成:国家与权力的联系

关于国家如何演变为帝国的探究被曼很好地贯穿于整部丛书之中。国家的定义通常是四要素说,即领土、人口、管理、文化,任何国家,无论古代现代,还是大国小国,都一视同仁地受到这个概念的界定。国家并不是无生命物,它是由生活在同一片区域有着共同的文化(语言、文字、信仰、习俗)的人们通过一定的政治统治和行政管理形式组成的活的运作系统。由是,因人性会对人发生作用,面对有限资源,人的贪婪欲望总呈现无底洞态势,无论在古代世界还是现代世界,小国争相崛起成为大国,大国之间相互争霸,抢夺霸主地位以牢牢掌握社会资源的主宰权。帝国在一定程度上可以被视为大国之间权力角逐的争霸产物。

西方的帝国概念源自拉丁文imperium(罗马帝国意义上的治权),本指官员所行使的权力,而由官员行使权力的空间范畴视之,它同时具有了地域空间的内涵,所反映的是治权在不同地理范围内的实践。古代文献提及治权时常加一限定语“domimilitiaeque”(国内的和战场的),将治权分为国内治权(政治的、经济的)和军事治权两类。在罗马城内行国内治权,在罗马城外行军事治权,由此可见治权在民事领域与军事领域并置[4]。

作者着重分析的是二战(1945)以来人类历史的发展状况。曼认为,在他划分的这一历史时期,国家类型基本以资本主义的生产性经济帝国为主,简言之,即是国家及其权力皆为经济服务。那么,该时期社会权力中的经济权力似已凌驾于其他三种权力之上。在二战以前,国家基本以政治权力突出的传统帝制国家为主,一切皆围绕着政治统治而服务,军事权力(征服)成了政治权力的小伙伴。尽管在两次世界大战之间,也出现过这样的传统帝制国家,如日本人在二战期间建立的东亚海陆帝国,那也不过是一种“回光返照”。

相比之下,日本人在二战时期塑造帝国时采取的军事征服手段显现得简单粗暴,在这一点上,英国人更显得技高一筹,他们知道如何对四种社会权力搭配使用,比如,政治上的分而治之,经济上的援助,意识形态上的选择代理人,等等。所以,不难理解,为什么英国人总是在世界格局中充当赢家。英国人聪明地意识到,“与其教会本土人自治,不如让他们加入到我们的政府中来”,这正是英国人对殖民地与附属国实施的柔性羁縻战术。中央集权(体现为政治权力)是国家迅速强大崛起的前提,所以,“欧洲人扼杀19 世纪祖鲁人、索科托人、马克普迪和阿散帝国等迈向中央集权的运动,从而终结了非洲土著成为世界经济行动者的机会”[1]30。

如果说两次世界大战之间国家间处于热战状态,国家通过军事权力来促进政治权力扩展的政治目标;那么,二战结束后世界进入到一个以意识形态权力为国家间竞逐资源途径的崭新时期,即冷战时期。整个世界几乎围绕着资本主义与共产主义、自由主义与马克思主义而被人为划分为两大国际帝国主义阵营。事实上,意识形态已成为当代国家统治与争霸世界的高明工具。

中外学界对意识形态的态度是矛盾且暧昧的。学界比较有代表性的学者,如王惠岩(2006)认为“如果单纯使用‘政治态度’、‘政治价值观念’、‘意识形态’、‘民族心理和文化模式’等概念,都难以完整地概括这种关系,因此,人们开始使用‘政治文化’这一新的概念,用以表达和研究影响政治体系运作的上述因素”[5]。由于政治文化是“一定的文化在一定社会的政治和经济在观念形态上的反映”[6],所以国内学者都认为它具有鲜明的阶级性,而且,作为国家的主流政治思想观念,政治文化在本质上与意识形态极其类似[7]。在西方,政治文化被认为“是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情”[8],但这个概念(政治文化)却也似被“刻意”回避了。事实上,意识形态属于哲学范畴,最早由托雷西使用,包含了对事物的感观思想,是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的社会存在的总和。在马克思主义理论中,意识形态被定义为“社会再造的工具”,这样就自然地成为一种工具,更符合迈克尔·曼的立著初衷。

笔者认为,社会权力的四大权力通常是共时存在的,不管它们之间是此消彼长还是相生相长的关系,它们都“不是单一社会整体的维、层次或要素”[1]13。总之,四者皆须为国家的政治目标实现而发挥作用,这种帝国观是建构于国家之上的权力观。由此,曼的社会权力划分是从恩格尔问题——“经济权力决定一切”开始的,但是他却得出了韦伯式的否定[1]18。西方殖民者(如老牌英帝国)搭配使用四种社会权力,对即将产生的国际新秩序中世界资源的调整与再调整及占有、利用、控制,正是曼意义上的帝国现象。

二、帝国观的偏执:殖民主义与西方中心

曼在国家研究上延续了西方政治学传统,研究对象从“国家”扩展到“帝国”。尽管曼否认布劳特的“欧洲中心论史学家”的指责[1]12,然而曼的西方主义里包含着与生俱来的罗马帝国情愫。这是因为西方的帝国概念是从罗马帝国的治权(作为罗马官员的至高权力)概念中衍生出来的。曼在第三卷中列举的现代世界帝国正是从古代世界帝国中进化而来,主要包括直接帝国(指直接控制海外领土的大帝国)与间接帝国(指利用本国意识形态权力实施宗主国影响的帝国)。曼又在第四卷中进行了帝国类型的丰富与扩充:(1)非正式帝国:通常对附属国采取有限的经济强制;(2)非正式的炮舰帝国:实施直接的军事干预;(3)近世的非正式帝国:实施隐蔽的政治控制;(4)经济帝国主义:采取完全的经济强制。从本质上看,所有类型的帝国都有着共同的政治目标,即实现世界霸权,获取世界资源分配的主导权。曼所作的帝国类型划分不过是从四种权力途径出发设定实现霸权目标的手段性种类。西方的帝国的存在就是为了扩张而服务的。罗马帝国在某种程度上被认为是扩张性的权力帝国而非类似东方世界的防御性的领土帝国。

西方帝国观是在对罗马帝国认知基础上将权力行使范畴扩大到地理空间范畴后形成的,而且作为权力观的衍生品,在包括罗马本土以及扩张的殖民地的统治上,西方人对罗马帝国的形成历史应然地带有鲜明殖民主义的帝国观,并且倾向于强加于其他的非西方世界,致使西方中心主义现象屡屡发生。澳大利亚学者布雷特·鲍登(Brett Bowden)在自己的专著《文明的帝国:帝国观念的演化》中认为文明三要素是经济文明、社会文明和法律文明,并将帝国与这种文明的内涵联系起来,但这种文明是建构于西方中心主义之上的。英国历史学家约翰·达尔文在《未终结的帝国》中构想了英国人的帝国观,这是一种建立在往昔曾作为英帝国殖民地的当今英联邦国家的统治与管理之上的国家政治观。所谓“帝国观”就是人们对作为人类政治文明的一种国家类型的帝国的政治态度、观念及思想等。

在作者看来,自二战以来现代世界出现过的现实帝国主要是:第一种是已衰落的英帝国(二战以后,英帝国霸权全面衰落,只剩下微弱的意识形态影响,主要体现在英联邦国家);第二种是盛极一时却终而解体的苏联帝国(笔者并不以为苏联的帝国灭亡在意识形态,而恰是它混淆了四种权力与国家之间的关系);第三种是仍然活跃在世界政治舞台的美帝国。

1945年以后欧洲霸权全面衰落,世界主导权落在美、苏之手,后来又完全为美国所支配。时常扮演世界警察的美帝国(非殖民地帝国或代理人帝国)、与苏联帝国类似的传统形式一个接一个地出现在世界政治舞台上,它们的特征主要是:(1)美国的帝国疆域里没有直接的或间接的殖民地,“它对整个帝国疆域的运作涉及从完全临时性殖民地(非正规的帝国)到纯粹的霸权,完全临时的殖民地通过调节、征服和撤军的顺序而形成”[9]30。美国人只会向当地灌输本土意识形态,使之精神上美国化,以实现精神控制的高明统治术。(2)美国仍然会适时通过战争(军事权力)来体现自己的霸权,“美国会时不时发动重大的政府战争,但这不是为了建立殖民地,而是在建立代理者之后即行离开,但通常会在当地保留军事基地”[9]31。(3)美国的帝国领域中有它无数的债权国或债务国,比如,20 世纪60年代至70年代末的布雷顿森林体系,美国通过实行美元金本位政策来达到控制世界金融的目标,随后的马歇尔计划也变相地以经济援助来攫取殖民地或附属国及其他国家的各项特权。

美国的帝国形式及保持,正是通过合理巧妙地使用四种社会权力而实现的。在政治学的国家学中,国家利益通常是摆在国际交往首位的,这使得传统的目的性帝国才逐渐分化为曼在书中列举的手段性帝国。美国人作为英国人的后裔,又是技高一筹。他们的联邦政府又比英国人的君主立宪政府多了不少集权因素和民主因素,竟让两种天然相斥的政治因素巧妙结合起来。正是如此,美国人自二战后,取得了比19世纪的英国人更大的帝国成就。两次世界大战让人类遭受了惨痛教训,以致军事权力很少乃至不被经常使用,取而代之的更多是政治权力的使用。政治权力的恰当使用,实足使意识形态领域的胜利更加巩固,民主曾是苏联帝国的话语霸权产物,自由是美帝国的话语霸权产物,自苏联解体后竟全部为美帝国“收割”,这说明意识形态从一开始就是为政治权力服务的。如今,美国及其欧洲盟友却将之当作思想武器,正在向东方世界发起进攻;这种思想武器杀人不见血,比导弹厉害百倍。社会公民权在战后兴起,它很难说是意识形态的专利。事实上,两种主流意识形态都不排斥它,甚至将之作为攻击对方的有力武器。

曼在洋洋洒洒地描绘完上述历史长幅画卷后,定下结论:“我描述了意识形态范围扩宽厚又变窄的过程,资本家的胜利和苦难,国家之间战争消退并为和平或内战所取代,国家公民权的加强,除一个帝国之外其他所有帝国为民族国家所取代。”[10]这一个帝国即是我们熟悉的美帝国,它正在享受着全球化的政治福利。

玩弄意识形态权力的帝国通常也会被意识形态戏弄。从意识形态上来讲,帝国一词早已失去其古朴的含义,暗含了臭名昭著的“帝国主义”意义。英国历史学家霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawn)说:“皇帝和帝国当然是古老的,但帝国主义却是相当新颖的。”从19 世纪90年代开始,“帝国主义”一词“突然变成一般用语”,他还借用一位英国自由党员的话说:“(它已)挂在每个人嘴上,用以表示当代西方政治最有力的运动。”[11]古老帝国的辉煌与荣耀被19 世纪末人们对帝国扩张的恐惧取代。西方帝国的意识形态,或者他们所谓的文化输出,即是打着反对独裁的名义在搞独裁。无论是正统的古罗马帝国,还是现代的杰斐逊所言的“自由帝国”[12],事实上都是一种基于西方文化基础上的意识形态产物,这对他们建立实体的帝国形式起到了重要作用。

“冷战期间,美国的盟友都是君主,苏联的盟友主要是带有更加进步目标的城市民族主义者。然而,由于缺乏民众的支持,这些政权都走向了专制。”[9]156在选择代理人的策略上,美国人与苏联人都犯了错误,前者选择了正统却腐朽的政权,后者选择了革命输出却因内战不得人心。曼宣称冷战的结束是一种意识形态权力的政治结果。那么,首先须看看当代世界有何种思潮已被确立为意识形态。除了资本主义与共产主义,自由主义和马克思主义之外,他还列举了新自由主义、社会主义、新凯恩斯主义、社会民主主义、保守主义。

“共产主义的终结是美国的胜利”,“共产主义的灭亡主要是因为其内部矛盾,主要是经济和经济方面的矛盾,并因此导致意识形态的解体”[9]166。苏联虽解体,东欧已剧变,但这不能说是共产主义理想与马克思主义理论不正确造成的。理论从来是指导实践而不是相反,如果现实出现了理论所未能预料的失败情形,有一种可能是:理论实践者的错误认识及其指导下的错误做法。

共产主义意识形态在20 世纪50年代和60年代吸引了世界各地的人们,当时它是与苏联的经济成功和军事实力联系在一起的。然而,当苏联发生经济萧条且不能维持其军事力量时,这种吸引力也就随之消失了。西方的价值观和体制已开始吸引其他文化的人们,因为它们被看作是西方实力和财富的源泉[13]73。在前共产主义国家,宗教的普遍存在和现实意义一直是不言而喻的。宗教复兴席卷了从阿尔巴尼亚到越南的许多国家,填补了意识形态崩溃后所留下的空缺[13]77。

在早期社会主义国家那里,“集体权力辅以分配权力”在那里被视作效率的表现,而市场与经济之间的关联则须视情况而定[9]171。计划经济在战后能迅速给国家带来经济奇迹确实有一种神秘色彩,只可惜它不能长久。随着经济发展的深化,金融作为高级经济形式的兴起,计划遇到了金融资本与国家权力之间注定要融合的历史难题。早期的社会主义试图从马克思主义理论的绝对公平主义出发抵制这种经济发展趋势,结果却是铩羽而归。然而,与二战爆发时的情形相比,资本主义世界盛行市场主义之道,恰好顺应了金融化的规律,从而取得了更为长久的经济奇迹。这使得社会主义阵营在经济领域吃了大亏。

在“自由”的资本主义世界,市场所出现的周期性经济危机与金融危机,早已不是意识形态权力所能解决的问题。经济的问题须用经济的手段解决。凯恩斯敏锐地意识到这点。他给西方的资本主义阵营国家带来了新自由主义,这种演化的意识形态本质“迫使人们放弃福利,然后转向‘工作福利’,也就是只有在人们能找到工作时候才向他们提供有时间限制的福利”[9]195,这正是资本主义世界批评社会主义国家集权过度的地方。意识形态总会通过国家渗透于其他权力领域,起初正是从经济领域开始的。

总体来看,西方的帝国形态在军事权力上的一个特征是扩张,是领土的不断扩大。在英帝国尚未全面衰落时,出现的新的帝国防卫思想主张,“应尽可能集中兵力保卫联合王国,而把反对外国对帝国遥远属地侵略的任务主要托付于帝国的海上霸权”[14]。帝国的另一特征是殖民,并借此来实现文化和经济的输出。西方语境中的帝国几乎等同于一种国际体系:“在人类绝大部分的发展过程与历史演进当中,帝国一直是典型的政治形态。帝国无意在某个国际体系中运作,它期望把本身建立为一个国际体系。”[15]13事实上,连同英国在内的欧洲诸国在中央集权上做得并不怎么好,他们曾一度想效仿中国历代王朝大一统的做法,却本能地把政治权力当作恶魔①在西方学界,很多学者都把国家、政府、公共权力视作公民自由的大害。例如,密尔指出“政府整个来说只是一个手段,手段的合适性必须依赖于它的合目的性”([英]密尔.代议制政府[M].汪蠧译.商务印书馆.1982:17-18.)。利普森特进而解释:“对于政府权力的担忧一直困扰着人们。为了避免‘服务的工具’演变成‘奴役的武器’这一‘权力悖论’发生。”([美]莱斯利·里普森等.政治学的重大问题[M].刘晓等译.华夏出版社.2001:63.)。罗斯金更是认为“政府的任务是为所有公民提供生存、稳定以及经济的和社会的福利”([美]迈克尔·罗斯金等.政治科学[M].林震等译.华夏出版社.2001:39.)。等等。,这种矛盾心理注定了欧洲至今不太可能重现罗马帝国。

三、帝国观的回应:德化意识与中华帝国

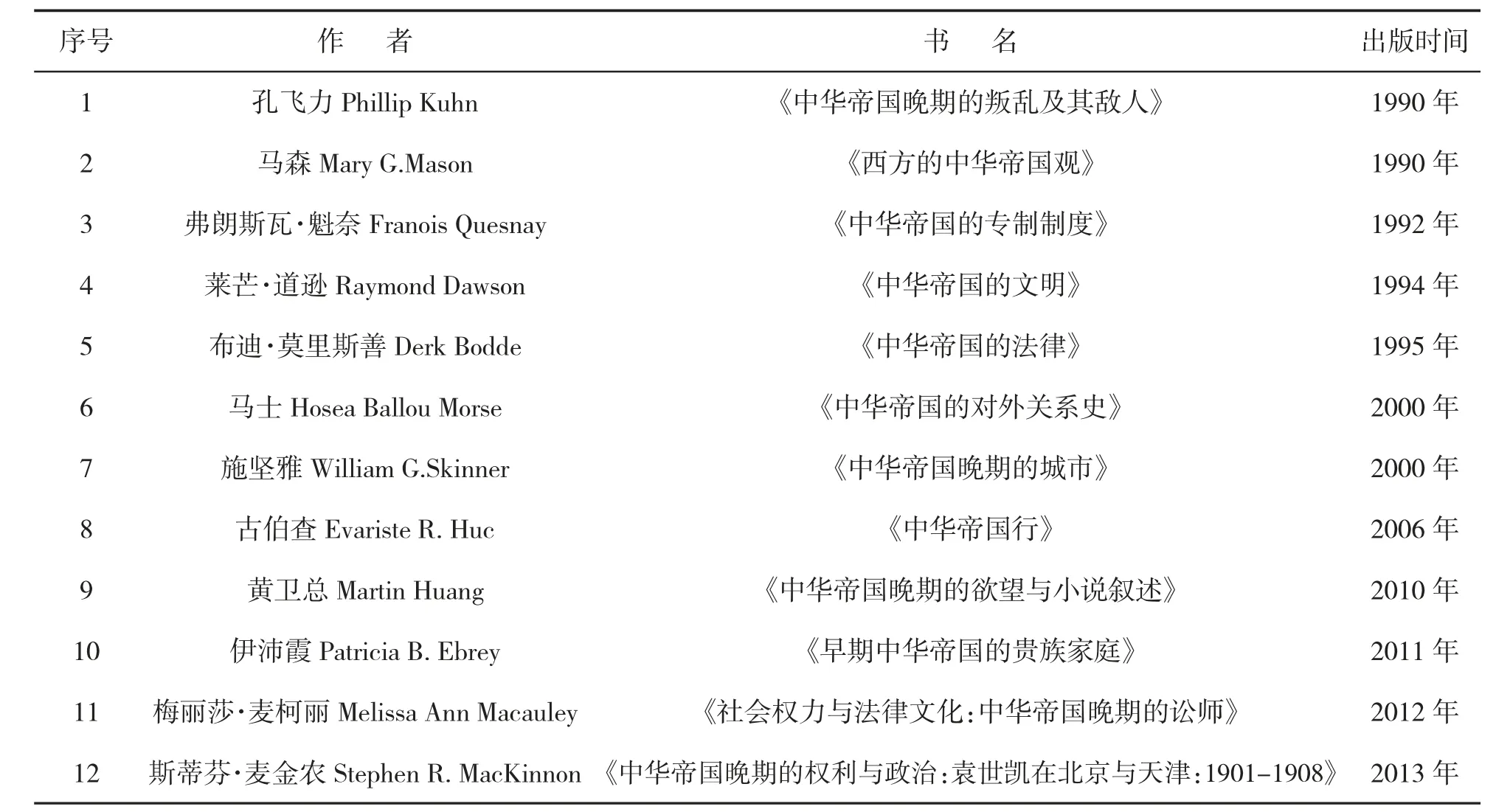

曼在帝国问题的讨论上,并未深入探讨西方汉学中时热的“中华帝国”,这是他对帝国分类的理论局限所在。本文关于“中华帝国”的探究不仅用来补充曼的帝国观,而且还使争论得以从欧洲(西方)中心重返世界中心。这种由西方学者热捧起来的“中华帝国”概念实际上是迎合了西方的帝国观,一种必须拥有殖民地并进行统治的观念。西方很早就开始称中国王朝为帝国②马可·波罗用Catai 称蒙古帝国,来自契丹(Cathay)这个词。利玛窦称明朝为“大明”,没用帝国概念。其后,曾德昭(Alvaro Semedo,1585—1658)在其西班牙文著作《中华大帝国志》中称中国为“中华帝国”(Imperio de la China)。卫匡国(Martino Martini,1614—1661)在其《鞑靼战纪》中将中国称为“中华帝国”。。中国与德国历史上都曾建立过普世意义上的帝国,并分别选择了龙与鹰作为皇权的象征[17]。近代以来相当多的外文著作称中国为帝国(Imperial China 或the Chinese Empire)(详见表1)①比较有代表性的英文著作有:J. Francis Davis, The Chinese:a General Description of the Empire of China and Its Inhabitants,London: Charles Knight,1836;H.Ballou More, The International Relations of the Chinese Empire,London:Longmans,1910;P.A.Kuhn, Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China,Cambridge,Mass.:Harvard Univ. Press,1970;William T. Rowe,China's Last Empire:The Great Qing,Belknap Press,2012;P.Gue Zarrow,After Empire: the Conceptual Transformation of the Chinese State,1885—1924,Stanford,California:Stanford Univ. Press,2012;Odd Arne Westad,Restless Empire:China and the World Since 1750,Basic Books,2012。。在“中华帝国”问题上,代表观点有:费正清(2010)认为东亚社会——中国、朝鲜、越南、日本及小岛王国琉球——都是由古代中国分衍出来,并在中国文化区域内发展起来的。这个“远东”世界是以中国为中心的。由天子统率的所谓“天下”(普天之下)有时包括中国(自称为世界中心的“天朝”)以外的整个世界。但在习惯上,一般是指中华帝国[16]1。“中华帝国”必须是实际的大陆性“东亚帝国”,从帕米尔高原直至釜山,这些地方都是中国每个大王朝力图控制的[16]3。但是,关于“中华帝国”的存疑考量也一直是学界的讼案。

表1 与“中华帝国”命名有关的部分外文著作

比较早将“Empire”翻译成“帝国”的是清人严复。但严复没有将中国列入帝国行列,这也反映了近代中国学人认识到了中国王朝与欧洲帝国概念的差异。有学者认为传统中国为“中华帝国”是对中国王朝的误读,无论是英文的“Empire”还是古汉语的“帝国”,用来称呼中国王朝都是误称(misnomer)[18]30。中国统一王朝时期的天下秩序与罗马帝国或不列颠帝国的世界秩序存在诸多差异。钱穆先生也认为不要随便使用帝国概念描述中国:“我们现在的毛病,就在喜欢随便使用别人家的现成名词,而这些名词的确实解释,我们又多不了解。西方人称中国为大清帝国,又称康熙为大帝,西方有帝国,有所谓大帝,中国则从来就没有这样的制度,和这样的思想。而我们却喜欢称大汉帝国乃及秦始皇大帝了。在正名观念下,这些都该谨慎辨别的。”[19]此意义上的“帝国”异于彼意义上的“帝国”。

一般而言,欧洲的帝国具有两大显著特征:一是具有强大的、超越一般国家的力量去兼并他国或占有殖民地;二是元首称帝[18]32。不同于欧洲的帝国,中华文明世界虽然没有类似的帝国概念,但却有天下秩序及其观念,并且与前者之间存在显著的差异,即否定了殖民观。历史上的中华帝国全盘接受了儒家学说中的德化观。中国的研究者也常将天下秩序代替帝国秩序。比较典型的一种观点将“中华帝国秩序”与“罗马帝国秩序”和“阿拉伯帝国秩序”并列,认为它们存在共同特征是:在一定地域范围内以帝国中心为统治的圆心;等级制的权力支配体系;强制性的强权统治①尚伟.世界秩序模式研究[D].吉林大学博士学位论文,2005(12):67。所谓的“强制性的强权统治”特征显然不符合中国传统天下秩序的本质。。而区别在于天下秩序是行为体互动博弈达成的共识,并非殖民主义政策的结果。那种借用欧洲“罗马治下的和平”(Pax Romana)、“不列颠治下的和平”(Pax Britannica)的概念创造“中华帝国治下的和平”(Pax Sinica)概念的做法是言过其实的②用此概念形容中国构建世界秩序的战略雄心的文章很多,比如《经济学人》的“菩提树”(Banyan) 专栏的一篇文章《中华帝国治下的和平》(“Pax Sinica”),认为中国“不仅仅只是挑战既存的世界秩序,它正在构建一个新的世界秩序——尽管缓慢、乱糟糟,并且显然没有最终观点”。Banyan Columnis,it”Pax Sinica,”The Economist,Vol.412,Issue 8905,Sep.20th,2014,p.39,以及Steve Levine:”Pax-Sinica: Why the U.S. Should Hand over Afghanistan and Central Asia to China,”Foreign Policy,June 27,2012,see http://for-eignpolicy.com/2012/06/27/pax-sinica-why-the-u-s-should-hand-over-afghanistan-and-central-asia-tochina /,2015-09-10。。传统东亚的秩序得以维持的双重要素——权力(治统)和价值观的大体一致(道统)——与基辛格对欧洲维也纳均势体系的分析具有相似性。基辛格认为,在维也纳体系中“权力均衡降低诉诸武力的机会;共同的价值观减低诉诸武力的欲望”[15]60。在西方汉学者们看来,“中华帝国”统治者在对外关系中使用的主要手段是两个极端,要么是军事征伐、行政同化,要么是不理睬、不接触[16]12。

异于西方帝国的“殖民观”理论,天下秩序的合法性来源于中国“帝国战德”的道义制高点,并且在国际秩序维系上达成了与周边政治行为体的共识。天下秩序合法性的获得需要有治统和道统双重认同。王夫之曾认为天下秩序可以抽象地存续。中国参与构建世界秩序的核心问题是中国国内治理价值观与世界主流价值观之间的关系。古文中的“帝国”代表了中华思想追求的德化天下的高级阶段即“帝国战德”。隋代王通论曰:“强国战兵,霸国战智,王国战义,帝国战德,皇国战无为。”[20]西方的帝国即类似王通所论的强国与霸国,在道义上远低于中国语境中的帝国。道义上的中国式帝国观构成了德化观的基本内涵。历代中华王朝精心营建的朝贡体系被认为是一种以中华正统王朝为中心的天下秩序(其实是东亚秩序),周边附属国依附的是中华王朝的文化而不是权力,中原王朝对附属国既没有治权的介入,也没有领土(殖民地)的需求,只要遵奉中华王朝的正朔(附属国之间的纠纷可交由中华王朝进行裁决,中华王朝律法成了一定意义上的国际法)、定期参与朝贡贸易,则就是中国以天下观、德化意识为内容的帝国观支配下的中华文化圈之内国家。中华王朝自秦汉隋唐以来历代都有过军事征服扩张行动,基本是在传统中国中心主义的地理范畴之内——西入葱岭、东尽朝鲜、北上漠北、南下交趾,更多体现为一个防御性的领土国家,但又对疆域的概念格外模糊。

事实上,在开疆拓土问题上,西方人界定的中华帝国也采取异于西方的征服措施,这正是德化意识的实践表现形式。“远人不服,则修文德以来之。”“既来之,则安之。”中国的多民族共治的认同已经使王朝的统治者自认为实现了传统中国统治者追求的最高目标即“德化天下”①比如,雍正说:“上天厌弃内地无有德者,方眷命我外夷为内地主。”参见清世宗.大义觉迷录(第1 卷)[M]//中国社会科学院历史研究所清史研究室.清史资料(第4 辑).北京:中华书局.1983:5 。。王尔敏也指出:中国同化四夷“不是设重兵置总督……虽然没有发展出外交部,却也没有转变为殖民部”,中国只把天下的人分成“教化与无教化二种”[21]。中国历史研究权威日本学者威堀敏一认为:古代中国(比如隋唐)的世界秩序“并不是由于中国的征服和强制而片面强加于人的。……不同于主要依靠征服而建立的罗马世界帝国”[22]。当然,并不能因为古代中国对外征服战争的开展频率较低,就认为中华帝国(王朝)只有“德化”没有“征伐”。中华王朝的深刻内涵反倒使曼的帝国界定及分类出现了一定的困境,除了每一个文明与生俱来的中心意识是共同点外,“中华帝国”采取的是与西方帝国完全不同的统治方式,更关键的是中华王朝在历史上从未像罗马帝国那样中断过。