针刺镇痛即时效应及相关影响因素研究进展

王灿,魏春鹏,向安峰,陈玫羽,刘胜

(1.上海中医药大学,上海 201203;2.新疆军区总医院派驻门诊部,库尔勒 841000;3.同济大学医学院,上海 200092)

针刺镇痛是临床应用和实验研究的焦点。针刺镇痛即时效应对疼痛为主的病症治疗具有重要意义,尤其当分娩痛或术后痛不适合使用吗啡药物镇痛时,针刺镇痛更具可操作性。由于针刺即时效应和累计效应所涉及的神经生物学机制可能并不完全相同。因此,有必要对针刺镇痛即时效应的内涵进一步挖掘,分析针刺镇痛即时效应的相关影响因素,以便于进行针刺镇痛的临床应用和机制研究。本研究纳入设有对照组且已发表的针刺镇痛临床研究和(或)实验研究文献。

1 针刺镇痛即时效应的定义

针刺镇痛的生理过程表现为针刺期间的即时效应和针刺结束后的后续效应。黄仕荣[1]认为针刺镇痛的即时效应指单次针刺从进针后至留针30 min以内的针灸效应,而30 min以后疼痛改善或痛阈升高的作用则被称为针刺镇痛的后续效应。然而,大量的临床研究将针刺镇痛即时效应扩展至所谓的“后续效应”范围,即首次针刺出针后的镇痛效应。两种定义反映了单次针刺效应的两个重要阶段,第一阶段是留针时的即时效应,第二阶段是出针后即时效应。考虑到大量临床和实验研究证明了针刺出针后的后续效应,而针刺出针后的后续效应是针刺镇痛疗效的关键所在。针刺的即时后续效应受多种因素影响,如针刺方法(针刺的方向、深度和补泻)、穴位特性和针刺时间等,同时还与患者的疼痛病症和个体差异有关。上述任何因素的变动都可能直接或间接地影响针刺镇痛的即时效应。从这个意义上看,针刺镇痛的即时效应应该是动态的、变化的。因此,针刺镇痛的即时效应广义上可以定义为单次针刺从进针至出针后一定时间内的镇痛效应。

2 效应与时间相关

效应与时间相关一方面是指针刺效应与留针时间的关系,另一方面是指针刺效应从进针开始随时间的变化过程。

2.1 留针时间与针刺效应

留针时间是影响针刺疗效的重要因素。针刺十七椎治疗原发性痛经,针刺组镇痛效应从针刺10 min时开始显现,镇痛效应随留针时间的延长而递增(直至出针后180 min),留针30 min组疗效始终明显优于留针20 min组[2]。急性腰扭伤或落枕患者针刺留针不同时间,结果留针45 min较20 min、30 min和60 min组总有效率高[3]。针刺治疗非酒精性脂肪性肝病的疗效与留针时间的关系研究,结果显示留针30 min的疗效较好,能更明显地降低血脂水平以及改善肝功能[4]。另一项研究以急性腰扭伤患者为研究对象,结果显示针刺留针20 min的较5 min、10 min的临床有效率更高,而与留针30 min的比较并无明显差异[5]。电针治疗神经根型颈椎病留针20 min与留针30 min比较也无显著差异[6]。在针刺治疗无先兆型偏头痛患者的研究中,不同留针时间对眼部温度的影响及即时镇痛效应有差异,留针35 min时眼部温度变化幅度达到最高,镇痛效果最佳,随着留针时间的延长眼温变化幅度呈下降趋势,而疗效并未增加[7]。史欣莹[8]观察不同留针时间针刺治疗血管紧张性头痛的疗效,在10 min组、20 min组、30 min组、40 min组中留针30 min的疗效最好。动物实验发现,针刺即刻组和留针10 min组能显著提高小鼠甩尾痛阈,留针 20 min和 30 min组提高不显著[9]。针刺寒凝证类痛经大鼠时留针20 min有较好的镇痛作用[10]。

综上可见,对于不同疾病,针刺镇痛的最佳留针时间不同,针刺镇痛的效应会随着留针时间延长逐渐达到饱和。因此,根据不同的病症选择适当的留针时间,以期达到最理想的针刺镇痛即时效应。

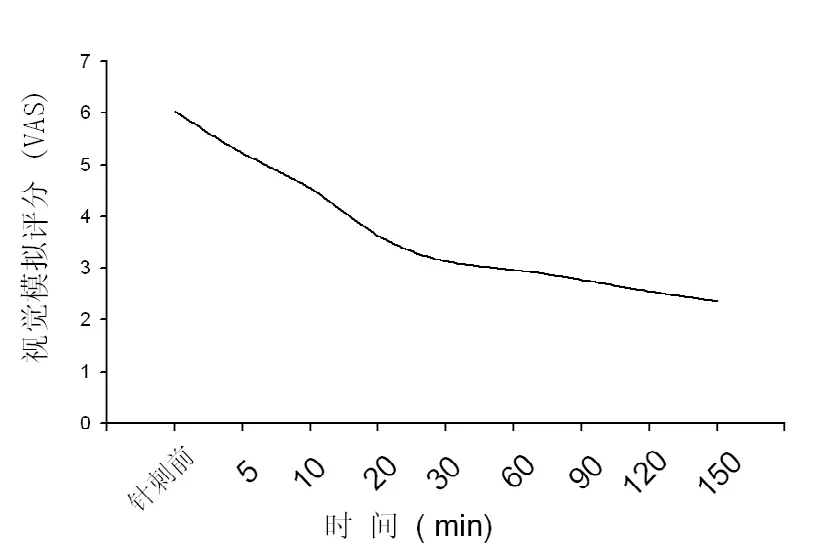

2.2 针刺后效应持续时间

针刺效应从进针开始随时间变化逐渐改变,此变化过程反映了针刺镇痛即时效应的时间相关性。根据多项从进针至出针后一定时间内持续多时间点观测镇痛效应的研究[11-13],提取各个时间点疼痛评分,计算各相同时间点的均值,总结出效应与时间曲线,详见图1。如图1所示,针刺镇痛的即时效应强度在出针后即刻达到最大值,在出针后一定时间内镇痛效应仍然存在。采集针刺双侧足三里出针后的第 10 min、25 min、45 min和60 min的静息态功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)数据,发现出针后60 min,低频振幅值显著增高脑区虽逐渐减少,但仍然存在[14]。浮针治疗卒中后肩手综合征肩痛研究显示,镇痛效应在针刺后即刻达最高峰,镇痛效应最佳持续时间段是针刺后即时至针刺治疗后30 min[15]。电针夹脊穴对坐骨神经慢性压迫性损伤模型大鼠的镇痛效应可在针刺后持续4 h以上,超过12 h后镇痛效果较差[16]。这进一步证明针刺镇痛即时效应在出针后一定时间内仍然存在。因此,对于同一组受试者先后两次接受两种不同的针刺,为了避免针刺后长期存在的后效应,一般将洗脱期设置为3 d甚至更长。最新的一项针刺效应的 fMRI研究就将两次针刺之间的洗脱期延长至了7 d[17]。

图1 效应与时间曲线

3 效应与方法相关

针刺的方法是影响针刺效应极为重要的一个方面。常用的针刺方法为单纯针刺和电针,其中单纯针刺又因进针、留针和出针时的具体操作不同而产生不同水平的针刺效应。电针在刺激频率和强度方面的不同也会产生针刺效应水平的差异。

3.1 单纯针刺

原发性痛经患者分别采用龙虎交战针法和平补平泻针法治疗,两者镇痛效应逐渐累积至30 min左右达到平台期;龙虎交战针法从进针 5 min开始至出针后120 min的镇痛效应始终优于平补平泻针法[18]。在治疗瘀血型偏头痛急性发作的研究中发现邻点透刺加缠针震颤法镇痛效应最佳[19]。赵鸿[20]治疗急性期肩关节周围炎患者,发现痛点透刺有较强的针刺镇痛即时效应。温针齐刺治疗腰椎间盘突出症也较普通针刺有更明显的镇痛即时效应[21]。灵龟八法针刺治疗坐骨神经痛在留针30 min时镇痛效果更显著,其即时镇痛作用和镇痛持续效果明显优于常规针刺[22]。用八髎穴导气针法干预原发性痛经可产生即时及远期镇痛效应[23]。调督通络针法对原发性头痛的即时镇痛也优于常规针法[24]。可见,特殊针刺手法结合少而精的选穴,可充分发挥手法操作的优势,体现出较常规针刺更好的镇痛即时效应。

3.2 电针

韩济生院士对不同频率电针的镇痛机制进行了深入的研究[25],电针频率2 Hz可促进中枢神经系统内啡肽和脑啡肽释放增加,100 Hz可促进强啡肽的释放,两种频率交替刺激可促使 3种阿片肽同时释放,产生较强的镇痛效应。吴媛媛等[26]将SD健康大鼠随机分为空白对照组、2 Hz电针组、15 Hz电针组、50 Hz电针组和 100 Hz电针组,电针强度 1 mA(1~15 min)/2 mA(16~30 min)电针30 min后,各电针组大鼠痛阈均有显著上升,但组间无显著差异。临床上电针多采用高低频交替、强度以患者可耐受的电针方案。电针治疗偏头痛[27]和甲状腺针麻手术[28]采用2 Hz/100 Hz疏密波电针都取得较好的镇痛即时效应。结合以上研究结果,不同频率的电针均能发挥一定程度的镇痛即时效应,但是单纯某一频率电针不具有镇痛的优势,疏密波型(2 Hz/100 Hz)电针能更好地发挥镇痛即时效应。电针强度一般均以受试者能耐受的最大限度为上限。有动物实验研究频率和电流强度的相关性,发现针刺留针时低频强电针提高痛阈更显著,而出针后高频弱电针提高痛阈更显著[29]。从实验层面说明并非最高强度的电针镇痛即时效应最优,高频弱电针在出针后的镇痛效应可能更显著。总之,不同频率电针可激活不同种类的中枢神经递质和神经肽(脑啡肽、强啡肽等),同频率的电针刺激可引起不同种类神经肽的释放。

3.3 创新针法

腕踝针治疗坐骨神经痛和肩周炎患者,进针5 min后疼痛即开始减轻,留针30 min至出针后即刻始终有镇痛效应[30-31]。腹针组治疗神经根型颈椎病和落枕患者有更好的镇痛即时效应[32-33]。平衡针治疗胸痛、腰椎间盘突出症腰腿痛、咽痛和急性腹痛也显示出显著的镇痛即时效应[34-37]。浮针治疗膝关节炎、分娩镇痛和肩周炎均具有镇痛即时效应[38-40]。以上 4种针刺方法各据特点和优势,但针刺角度均为平刺,所到达的部位几乎均位于皮下结缔组织,且都在某些痛症的治疗上显示出了镇痛的即时效应。针刺的组织层次与镇痛的即时效应之间是否存在某种程度上的关联,尚缺乏足够的证据,需待进一步的机制研究证实。

4 效应与穴位相关

4.1 单穴

恰当的选择少而精的穴位即可发挥较其他单穴位更显著或与多穴位相同的镇痛即时效应。将原发性痛经患者分成三阴交组、悬钟组和非穴组,电针频率2 Hz/100 Hz,留针30 min。结果首次治疗后均体现了镇痛即时效应,三阴交组较其他组效应更显著[41]。针刺治疗偏头痛患者发现丘墟组首次治疗后的疼痛评分较天枢组更低[42]。针刺治疗原发性痛经的研究中,次髎穴组即时镇痛效应优于关元穴组[43]。马玉侠等[12]将痛经患者随机分为单穴(十七椎穴)组和多穴(十七椎、次髎、地机和三阴交穴)组,单穴组与多穴组均具镇痛即时效应,多穴组仅在出针后60 min时较单穴组镇痛效应更显著,其他时间点两组无统计学差异,说明痛经治疗单取十七椎穴也可取得与多穴治疗相当的镇痛即时效应。

4.2 配穴

分别采用单穴和双穴治疗原发性痛经,单穴针刺地机穴,双穴针刺地机和关元穴。结果针刺双穴后各时间点疼痛评分改善程度均优于单穴治疗,说明针刺地机和关元穴治疗原发性痛经时可能存在穴位协同镇痛作用[44]。电针风池和外关等穴治疗急性偏头痛,治疗后8 h疼痛评分始终优于电针非经非穴治疗[11]。吴凯等[45]选用俞募配穴法联合下肢环跳和阳陵泉等穴电针治疗椎间盘源性腰痛急性发作,并与电针腰夹脊穴联合相同的下肢穴位治疗进行对照,结果显示俞募配穴法在治疗后 1 h的症状缓解率更高,有更好的镇痛即时效应。上述结果表明,临床采用适当的配穴方法可以取得更好的镇痛即时效应。

5 讨论

针刺镇痛按时间效应可进一步分为针刺的即时效应、长程效应和累计效应。已有的证据表明不同的针刺时间效应反映出针刺不同的镇痛特点,体现在疗效上也往往各不相同。因此,在针刺镇痛临床实践中应该重视针刺时效概念,在针刺镇痛原因分析时考虑针刺的即时效应、长程效应还是累计效应,将有助于优选针刺方案,提高镇痛疗效。同样,在针刺镇痛研究中也应重视针刺的时效。目前针刺镇痛的机制并没有完全阐明。针刺镇痛涉及神经生理学、神经化学和神经解剖学等神经机制,又涉及结缔组织、穴位局部生化改变等非神经机制。针刺镇痛效应是多水平、多途径、多靶点的综合体现,即可在不同水平上同时对机体多个系统、器官的功能产生综合调整作用,是神经性因素和非神经性因素共同作用的结果。针刺的即时效应体现了针刺起效迅速,可能更多地涉及神经性因素。许多研究中往往忽视了针刺的即时效应、长程效应和累计效应之间的区别,导致研究结论不够明确或没有说服力,不能完全反映出针刺镇痛真正的机制。事实上,针刺的即时效应、长程效应和累计效应不应该是简单的累加,其所涉及的神经生物学机制本身可能并不完全相同,既有交叉又有区别。针刺时效的基础研究工作将有助于解释针刺镇痛的多样性机制,进一步阐明针刺镇痛的本质。

目前针刺的时效定义还存在概念模糊、含义缺乏规范的缺点。例如,即时效应是针刺临床应用的优势所在,但目前在“即时效应”的定义上并不明确。部分研究将每次治疗前后的疗效均认为是“即时效应”,从而忽视了上一次针刺的后效应可能与本次针刺的效应叠加,且这种叠加的可能性随着相邻两次治疗的间隔时间缩短而增大。另外,一些针刺镇痛即时效应的临床研究在试验设计上存在不同程度的缺陷(如随机不合理、隐藏方法缺如、对照组设置不合理),以及在结果的展示方面不完整(如用有效率代替评分水平)。本文尝试对针刺镇痛的即时效应做了初步统一的定义,为今后更严谨的研究设计提供了参考。将针刺镇痛即时效应广义上定义为单次针刺从进针至出针后一定时间内的镇痛效应。已有的资料表明,影响针刺镇痛即时效应的发挥因素主要有针刺方法和穴位配伍。前者又包括进针手法、留针时刺激方法和留针时间3个方面。针刺镇痛的即时效应广泛存在,临床上应根据针灸学理论基础,并参考现代研究的结果进行合理的选择。针刺镇痛的即时效应不仅是临床治疗的需要,也是针刺镇痛作用机理的基础。首次针刺越早发挥镇痛效应,越容易排除时效因素和随时间延长增加的混杂因素的干扰,更能说明针刺干预和效应指标之间的因果关系,越具有说服力,这正是针刺镇痛即时效应的意义所在。