鼻三针联合穴位贴敷治疗肺虚感寒型变应性鼻炎的临床研究

寿崟,张必萌,张翠红,徐世芬,徐斯伟,刘鹏,张开勇,蒋会茹

(1.上海市第一人民医院,上海 200080;2.上海市针灸经络研究所,上海 200030;3.上海中医药大学附属市中医医院,上海 200071)

变应性鼻炎(allergic rhinitis, AR)是耳鼻喉科的常见病、多发病,现有治疗手段不能很好地控制病情、减少复发,患者对疗效并不太满意[1]。本研究采用多中心随机对照临床试验观察鼻三针联合穴位贴敷治疗肺虚感寒型常年性变应性鼻炎的临床疗效,通过观察患者治疗前后以及随访时鼻症状总评分(total nasal symptom score, TNSS)和鼻炎患者生活质量问卷(rhinitis quality of life questionnaire, RQLQ)评分的变化,客观评价其临床疗效。

1 临床资料

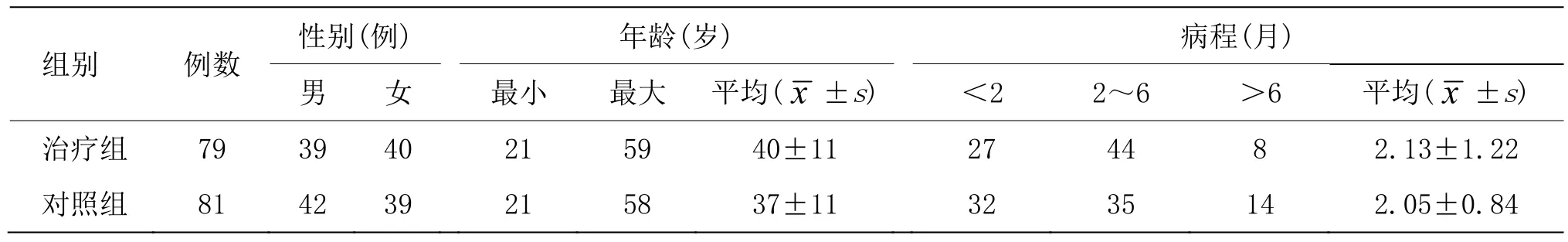

1.1 一般资料

共纳入 160例肺虚感寒型变应性鼻炎患者,均为2018年5月至2020年6月就诊于上海市第一人民医院、上海市针灸经络研究所门诊部和上海市中医医院的患者,随机分为治疗组(79例)和对照组(81例)。本研究采用SPSS26.0统计软件产生随机号和组别,将随机号装在按顺序编码、密封、不透光的信封里,按就诊顺序分配信封,按照信封里随机号对应分组。研究过程中,治疗组有4例患者脱落,对照组有 2例患者脱落,均因疫情原因门诊封闭而脱落。最终纳入统计的有效病例数为154例,治疗组75例,对照组79例。两组性别、年龄和病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究方案由上海市第一人民医院[伦理批号(2017)31]、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(伦理批号 2017-037-01)和上海市中医医院(伦理批号 2017SHL-KY-06)三家伦理委员会审批通过。本研究已在针灸临床试验中心完成注册(注册号 AMCTR-ICR-18000179)。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照《变应性鼻炎的诊治原则和推荐方案(2004年,兰州)》[5]中相关标准。临床症状表现为鼻塞、鼻痒、喷嚏、清涕量多(以上症状出现两项或者以上),伴有眼睛干涩、眼睛发痒和咽痒。体征为鼻腔有水样分泌物,可出现鼻翼肿胀或眼睑肿胀,鼻黏膜苍白、水肿或少量充血。实验室检查为变应原皮肤点刺试验(skin prick test, SPT)呈阳性反应指征出现1种及以上者。

1.2.2 中医诊断标准

中医辨证分型参照《中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南》[6]鼻鼽中肺虚感寒型的相关标准。表现为喷嚏、鼻塞、流大量清涕,伴随气短、脸色白、恶风寒,发作时可见眼痒或耳痒;舌质淡苔薄白,脉弱。

1.3 纳入标准

①每周发作≥4 d,连续≥4周;②符合上述诊断标准;③年龄18~60岁;④症状明显或严重,对生活质量产生影响;⑤自愿参与本试验并签属知情同意书。

1.4 排除标准

①合并其他鼻部疾病者;②合并严重的内科疾病、精神疾病或恶性肿瘤者;③近2周内服用过抗生素者;④近半年内接受过其他鼻炎治疗者;⑤1年内接受过免疫疗法及口服激素治疗者;⑥妊娠或哺乳期者;⑦穴位处有皮损或瘢痕体质者;⑧对药物或敷料过敏者;⑨治疗前1周TNSS≤4分者;⑩有吸毒史、酗酒史者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 鼻三针治疗

取迎香(双)、上迎香(双)和印堂为主穴,取肺俞(双)、大杼(双)、风门(双)和太渊(双)为配穴。患者取坐位,穴位处皮肤常规消毒后,用 0.25 mm×40 mm的一次性无菌毫针,利用管针进针。针刺迎香时向上平刺15~20 mm,透上迎香,采用捻转补法,使穴位局部胀痛扩散至鼻部,有时患者可流泪;上迎香向下平刺10~15 mm,采用捻转补法,使局部酸胀扩散至鼻、额及眼球部;印堂沿皮下向鼻根方向捻转透刺 15~20 mm,采用平补平泻法,得气后继续捻转10~20 s,鼻根部呈持续性酸胀感。针刺肺俞、大杼、风门均与皮肤呈40°~45°角向脊柱方向斜刺15~20 mm,采用捻转补法,使局部酸胀向肋间放散。针刺太渊时避开桡动脉直刺 3~5 mm,用捻转补法。以上穴位针刺得气后留针30 min,每10 min行针1次。每周3次,共治疗4周。

2.1.2 穴位贴敷

取延胡索、白芥子、麻黄、肉桂、甘遂、丁香和细辛,均打碎并碾磨成粉,按2:2:1:1:1:1:1的比例进行混合;用浓度为 70%的生姜汁调成较干稠的膏状,置于冰箱冷藏以备用。取大椎、肺俞(双)、定喘(双)和天突,穴位局部皮肤常规消毒,将药膏制作为直径2 cm、厚0.5 cm的药饼并安放于各穴位上,并用胶布固定,4 h后可取下。其间观察并记录患者有无瘙痒或皮肤过烫等不适症状。每10天贴敷1次,3次为1个疗程,共治疗1个疗程。

2.2 对照组

2.2.1 非经穴浅刺

在迎香、上迎香、印堂、肺俞、大杼、风门穴外侧1~1.5寸处取非经穴点,在太渊穴内侧0.5寸处取非经穴点。用管针刺入1~3 mm,捻转针柄1次,留针时间及疗程同治疗组。

2.2.2 安慰剂贴敷

取穴同治疗组中的穴位贴敷。采用荞麦粉替代原药粉,加可乐着色调制药饼。方法与疗程同治疗组。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 TNSS

分为鼻塞、喷嚏、鼻痒和流涕4个方面,每1项按程度轻重分为5个等级。0分为无症状,1分为轻微,2分为中度,3分为较重,4分为非常重。4个方面的得分之和为总分。

3.1.2 RQLQ

分为活动、睡眠、非鼻眼症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状和情感7个维度,共28项。每项根据轻重程度进行评分,0分为无困扰,1分为几乎无困扰,2分为有些困扰,3分为中等程度困扰,4分为十分困扰,5分为很困扰,6分为极度困扰。各单项单独计分,各单项评分总和为总分。

分别于治疗前、治疗 2周后、治疗后、治疗后4周、治疗后8周和治疗后12周对两组患者的TNSS和RQLQ总评分进行评价。

3.2 统计学方法

所有数据均采用 SPSS26.0统计软件进行统计学处理和分析,本研究是用线性混合效应模型来对含缺失值的临床资料进行统计分析。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,两样本比较采用t检验,多样本比较采用 F检验;不符合正态分布的计量资料比较采用Kruskal-Wallis H秩和检验。计数资料比较采用卡方检验。重复测量资料因为含有缺失值,故采用混合效应模型进行分析,在选择重复测量方差结构时选择复合对称结构。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.3 治疗结果

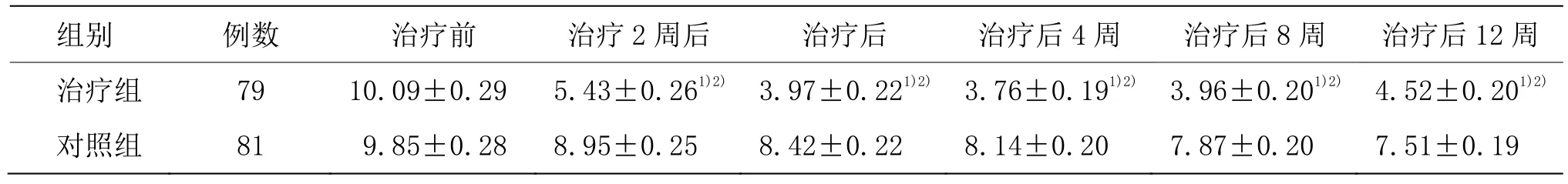

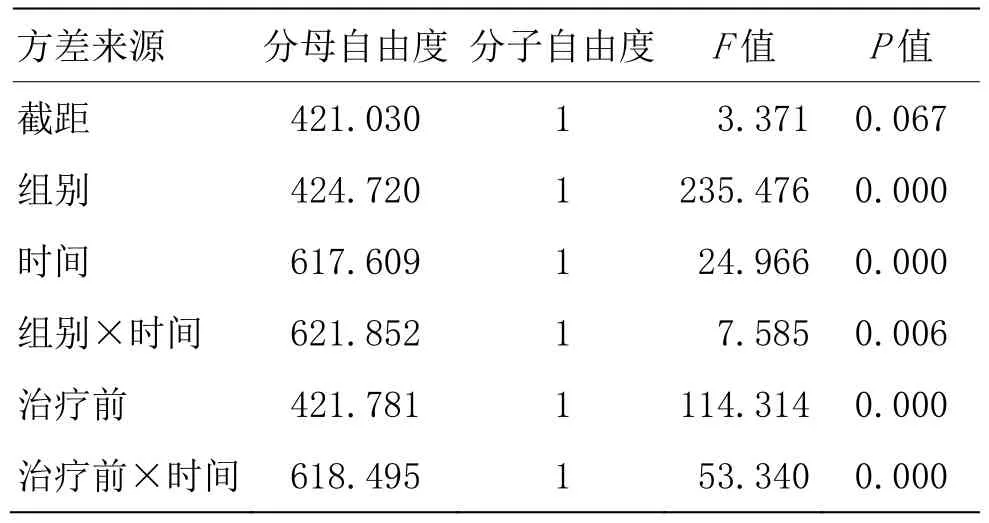

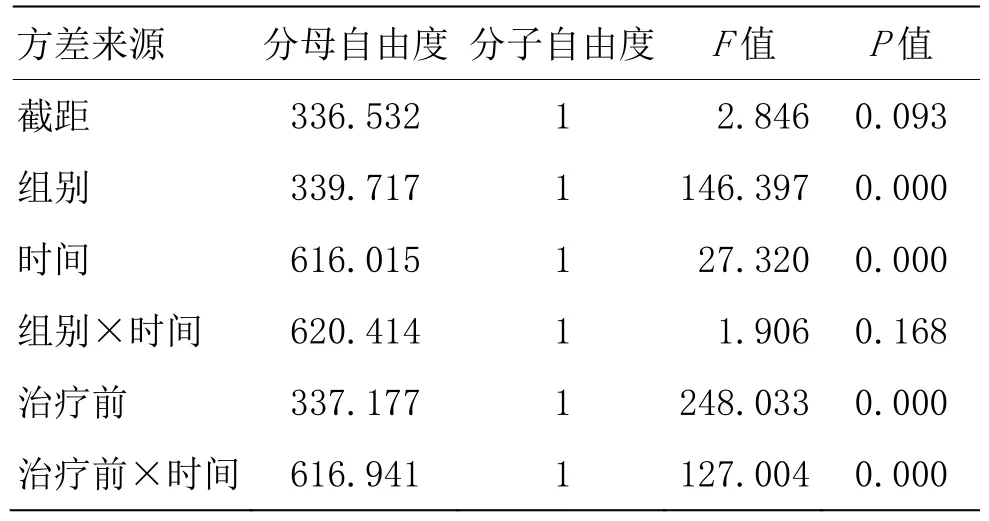

3.3.1 两组治疗前后各时间点TNSS总评分比较

两组治疗前 TNSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前、治疗2周后、治疗后、治疗后4周、治疗后8周和治疗后12周6个时间点重复测量数据间存在高度的相关性(P<0.01);主体内效应检验结果显示,时间×组别的交互作用具有统计学意义(P<0.05);与治疗前比较,治疗组治疗2周后、治疗后、治疗后4周、治疗后8周和治疗后12周的TNSS总评分均有所改善(P<0.05);且上述各时间点,治疗组 TNSS总评分均优于对照组(P<0.05)。详见表2~表4。

表2 两组治疗前后各时间点TNSS总评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后各时间点TNSS总评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗2周后 治疗后 治疗后4周 治疗后8周 治疗后12周治疗组 79 10.09±0.29 5.43±0.261)2) 3.97±0.221)2) 3.76±0.191)2) 3.96±0.201)2) 4.52±0.201)2)对照组 81 9.85±0.28 8.95±0.25 8.42±0.22 8.14±0.20 7.87±0.20 7.51±0.19

表3 两组TNSS总评分比较混合线性模型固定效应

表4 两组TNSS总评分比较混合线性模型方差协方差参数估计及检验

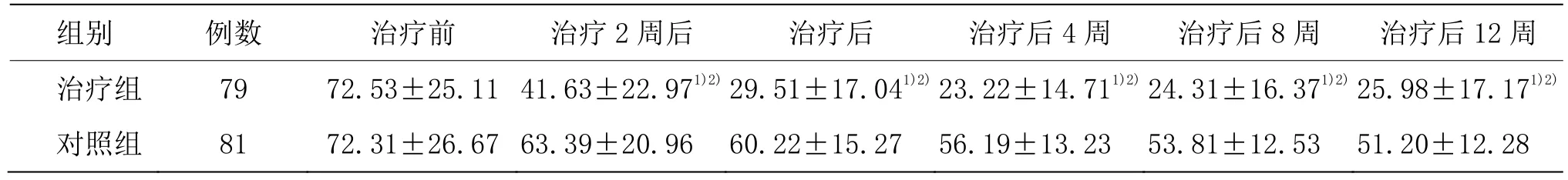

3.3.2 两组治疗前后各时间点RQLQ评分比较

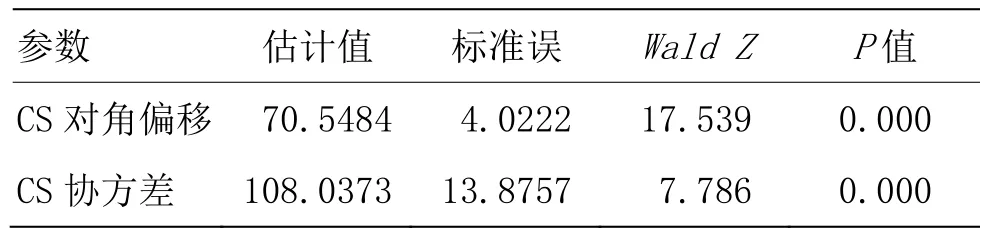

两组治疗前 RQLQ评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前、治疗2周后、治疗后、治疗后4周、治疗后8周和治疗后12周6个时间点重复测量数据间存在高度的相关性(P<0.01);主体内效应检验结果显示,时间×组别的交互作用无统计学意义((P>0.05);与治疗前比较,治疗组治疗2周后、治疗后、治疗后4周、治疗后8周和治疗后12周的RQLQ总评分均有所改善(P<0.05);且上述各时间点,治疗组 TNSS总评分均优于对照组(P<0.05)。详见表5~表7。

表5 两组治疗前后各时间点RQLQ评分比较 (±s,分)

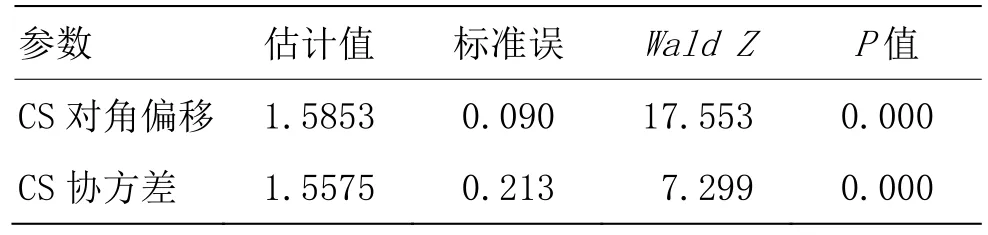

表5 两组治疗前后各时间点RQLQ评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.05;与对照组比较 2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗2周后 治疗后 治疗后4周 治疗后8周 治疗后12周治疗组 79 72.53±25.11 41.63±22.971)2) 29.51±17.041)2) 23.22±14.711)2) 24.31±16.371)2) 25.98±17.171)2)对照组 81 72.31±26.67 63.39±20.96 60.22±15.27 56.19±13.23 53.81±12.53 51.20±12.28

表6 两组RQLQ评分比较混合线性模型固定效应

表7 两组RQLQ评分比较混合线性模型方差协方差参数估计及检验

4 讨论

变应性鼻炎患病率高,具有极难根治的特点,严重影响患者的日常生活[7-8],已成为全球关注的疑难疾病[9],且发病率呈上升态势[10],每年会产生大量的健康支出[11]。而我国高发地区已达37.9%,且患病率也在逐年加大[12-14]。选择一种理想的治疗方法对于AR患者意义重大[15]。

避免接触过敏原是治疗AR的根本途径。鼻用激素可以改善症状,这种有针对性的局部作用治疗可以潜在地节省成本;口服抗阻胺药物可缓解间歇性或持续性鼻炎症状;上述两种药物无效后可应用鼻用抗组胺,但副作用更大;免疫治疗是目前唯一可能根治AR的方法。《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》(allergic rhinitis and its impact on asthma, ARIA)指南最新修订版提出对持续性 AR采用阶梯性治疗方法的建议,每 2~4周根据疗效调整治疗方案,适当增减药物和剂量[16],同时治疗方案的实施有赖于有效的医患沟通[17]。然而,药物治疗虽能很快解决症状,但复发率高,且多数患者需长期用药,联合用药不能增进对病情的控制,因此有高达 40%的患者不满意现有的治疗现状[18]。免疫治疗虽然是目前唯一针对AR病因的根本性治疗,但它仍然存在许多问题需要改进[19]。外科治疗虽然近期疗效明显,但价格昂贵,经济负担重,患者耐受性差[20-21]。2015年美国耳鼻咽喉头颈外科学会发布了一项新的变应性鼻炎临床实践指南[22],指南中明确指出对非药物疗法感兴趣的AR患者,临床医师可以给予针灸疗法(证据等级为B级)。

变应性鼻炎属中医学“鼻鼽”“鼽嚏”范畴。肺气虚弱,风寒袭肺,是本病发病的重要原因[23]。目前,针灸治疗AR选穴包括以局部取迎香穴为主、以督脉穴取穴为主以及结合辨证取穴。经前期研究表明,针灸治疗变应性鼻炎可以通过降低IL-4含量,调节血清IL-5含量和鼻黏膜IL-5 mRNA的表达从而减轻变应性鼻炎的症状或减缓变应性鼻炎的发作,以达到治疗变应性鼻炎的目的[24]。穴位贴敷于背俞穴,贴敷的药物可以通过皮肤吸收,刺激穴位,反射性地刺激大脑皮层,调整其兴奋与抑制的过程。有效抑制嗜酸粒细胞的活化能力,减少血清ECP释放,降低机体过敏状态,从而达到抗变态反应的功效[25]。将鼻三针与穴位贴敷联合治疗肺虚感寒型变应性鼻炎,可能通过促使 TH1/TH2分泌的细胞因子比值恢复平衡状态从而起到治疗作用,且副作用小,复发率低,患者易于接受,值得在临床上应用[26],但还需要更高级别循证学证据支持。另外,有研究表明同重量同质地同大小安慰剂敷贴组在短期内也有较高疗效,但是与治疗组的疗效相比仍有显著差异,且其远期效果较差[27],这说明为了得到可靠的研究结果,将针灸安慰剂设立为对照组是必要的。

本研究通过采用多中心随机对照的临床研究方法,评估鼻三针联合穴位贴敷治疗肺虚感寒型常年性变应性鼻炎的临床疗效。本研究的优势在于在前人研究的基础上[26],在循证学方法上进行了以下改进。采用了多中心的临床研究方法以期降低偏倚,使得结论更可靠;以非经穴浅刺与安慰剂敷贴作为对照,目的是在更大程度上屏蔽安慰剂效应,以评估鼻三针联合穴位贴敷的“净效应”[28];本研究所采用的混合线性模型对含有缺失值的重复测量资料进行统计,充分利用数据信息,结果较为可靠[29];随访研究在临床随机对照研究中具有重要地位[30];本研究通过观察两组患者12周的随访结果可以较好地反映患者长期的疾病的变化情况,更全面地评估干预手段与安慰剂的作用。

综上所述,鼻三针联合穴位贴敷治疗肺虚感寒型变应性鼻炎可显著改善患者鼻症状和生活质量,且对改善鼻部症状的效应比较持久。