基于CPTED理论的高校校园安全评价指标体系构建与完善

温志强 王 瑶

(天津师范大学 政治与行政学院,天津300387)

近年来,部分高校频频以负面新闻登上热搜榜,高校领导落马、教师师德失范、封闭管理矛盾上升、校园日常防疫漏洞等话题引发公众广泛关注。这些问题背后隐含的一系列极具“杀伤力”的安全威胁,使高校的校园安全管理与评价工作不断面对新的挑战。从不同领域、不同学科发掘灵感以构建科学有效的高校校园安全评价指标体系,能够在一定程度上弥补目前我国高校校园安全评价指标体系存在的内容不完善、动态可操作性不高等方面的不足,为及时发现、消除校园安全隐患贡献智慧。

一、理论基础与研究现状

20世纪60年代,CPTED(crime prevention through environmental design),即“通过环境设计预防犯罪”的思想开始萌芽。美国知名作家和民权运动人士简·雅各布(Jane Jacob)在《美国大城市的生与死》一书中探讨了城市环境衰败程度与犯罪概率之间的关系,使人们对犯罪问题的注意力开始转向对环境的改变上(1)Jacobs J, The Life and Death of Great American Cities, Random House, 1961, pp.109-111.。20世纪70年代,CPTED理论正式被提出。主要代表人物是来自美国佛罗里达州立大学的犯罪学家雷·杰弗瑞教授(C.RayJeffery)和建筑学家奥斯卡·纽曼(Oscar Newman)教授,他们相继出版了关于环境与犯罪关系的著作,意在通过减少环境中刺激犯罪的因素,加强“惩治”犯罪的心理干预,增大犯罪发生的难度,从而达到预防犯罪、降低犯罪率的效果。1971年,雷·杰弗瑞在《通过环境设计预防犯罪》一书中提倡,要从多学科的视角对犯罪学进行研究。他表示,犯罪行为也是可以习得的,并且存在着一种“环境—人—环境”相互作用的路径机制,要减少犯罪就要去除环境中所存在的容易产生犯罪的刺激因素,营造遵纪守法的良好有序的社会环境(2)Jeffery C R, Crime Prevention through Environmental Design, Sage,1971,pp.67-69.。1972年,奥斯卡·纽曼在《防卫空间:通过城市规划预防犯罪》一书中阐述了核心理念——“防卫空间”,并从建筑学的角度提出预防犯罪的对策建议。他指出,“防卫空间”具备领属性、监控、景象和其他环境四个主要特征(3)Newman O, Architectural Design for Crime Prevention, Law Enforcement Assistance Administration, 1971, pp.13-23.,这一观点在当时极具影响力,并深深根植于人们的思想中。20世纪80年代后,CPTED理论得到延伸与发展。1982年,著名的“破窗理论”由美国学者詹姆斯·Q.威尔森(James Q.Wilson)和乔治·L.肯林(George L.Kelling)提出(4)Wilson J Q, Kelling G L, The Police and Neighborhood Safety: Broken Windows, The Atlantic Monthly, 1982, No.3, pp.29-38.。破窗理论与CPTED理论构成了同一犯罪学思想的两个不同方面,前者解释说明了“犯罪是如何发生的”,而后者意在探究“犯罪应怎样治理”,两者围绕环境与犯罪的关系在逻辑上恰好呼应。

CPTED理论包含六个核心要素,即领属性、监控、出入控制、目标强化、景象与维护、活动支持。领属性是指空间或环境的领地归属是否明晰,涉及所有权归属的界定问题,若某空间环境的所有权归属不明,则会增加犯罪行为的发生,提升领属性能有效提高风险意识,降低犯罪机率;监控也称自然监控或公共监控,在人员密集、监控性强的空间实施犯罪行为的风险远高于缺乏监控的空间,因此,提升对环境空间如社区、街道等的监控力度,能有效减少犯罪的发生;出入控制是指在一些特殊的空间中,对出入该空间的人员、车辆等进行身份的审核与登记,能有效防止由外界人员进入该区域造成的犯罪行为,门禁管理是一种常见的出入控制手段;目标强化是指对特定的目标对象加强保护措施而降低犯罪风险,常见的目标强化措施包括设立防护栏、修围墙、建隔离带等;景象与维护是指维护建筑或空间的外部形象,使其看起来不会给人以破败无序的感受,从而减少对建筑或空间的破坏行为,预防或减少犯罪;活动支持是指在人流量较少、监控力度较弱的空间环境中人为地增加一些活动,从而通过吸引人群聚集来提高对该空间环境的监控强度,商业植入便是一种典型的活动支持手段,能有效减少犯罪行为的发生。

我国对于CPTED理论的研究主要在建筑设计领域,目的在于运用该理论在设计建造时期为场所减少安全隐患,研究对象主要为居住区、公园、景区、商业街道、体育场馆等城市建筑,在高校中的研究与运用相对较少。赵秉志等(2012)对CPTED理论和防卫空间理论从发展历程和理论内涵两方面进行了对比研究(5)赵秉志、金翼翔:《CPTED理论的历史梳理及中外对比》,《青少年犯罪问题》2012年第3期,第34-41页。,其将CPTED理论与储槐植提出的犯罪场理论进行了对比,并认为两者相似性很大。从犯罪行为与空间环境之间的关系对CPTED理论进行深入研究,是CPTED理论研究的主要切入点。毛媛媛等(2018)以城市规划为基础,梳理国内外关于犯罪与城市空间环境间关系的文献,对宣传、研究、实施和检验CPTED理论发挥了关键作用(6)毛媛媛、朱羽佳、张振等:《老城区居住区盗窃犯罪环境影响因素研究》,《住区》2018年第6期,第12-22页。。大学校园可以分为城市中心大学、城市郊区大学、远郊大学和大学城大学,CPTED理论在高校校园的应用主要以评价校园环境安全程度和提供校园环境设计规划建议为主。黄邓楷等(2018)将CPTED理论的六大要素按重要程度进行排序,运用问卷调查及深度访问的方法,结合SPSS软件,将学生对华南理工大学五山校区安全感知进行相关性分析,并基于此对校园环境设计提出优化建议(7)黄邓楷、赖文波、王国光:《通过环境设计预防犯罪(CPTED)理论在中国的研究发展评析》,《住区》2018年第6期,第6-11页。。与中小学采取的封闭式校园管理不同,高校校园基本上是半开放式的,除高校内的图书馆和宿舍等区域外,其他功能区如运动场、食堂、绿地等都可对外开放,甚至部分高校内还有可供校外人员参观游览的名胜景观,人员自由出入校园给高校的校园安全工作增添了难度及挑战(8)黄邓楷、赖文波、薛蕊:《基于CPTED理论的大学校园环境安全评价研究——以华南理工大学五山校区为例》,《风景园林》2018年第7期,第36-41页。。现有研究以探究犯罪与环境之间的关系为主,在高校与社区融合的背景下,校园内外形成的多样化社会关系大大增加了高校校园安全风险提升的可能性,因此依据CPTED理论对高校校园安全问题进行研究并构建一套评价指标体系十分有意义。

二、高校校园安全评价指标体系的构建机理

在高校安全相关的研究中,关于校园安全管理的研究居多,而关于高校安全评价的研究较少,学者们大多关注“如何让高校变得安全”,而较少探讨“如何判断高校是否安全”的问题。当前,构建高校校园安全评价指标体系的研究还比较缺乏,因此,以CPTED理论为依据构建高校校园安全评价指标体系,能弥补相应研究的缺憾。

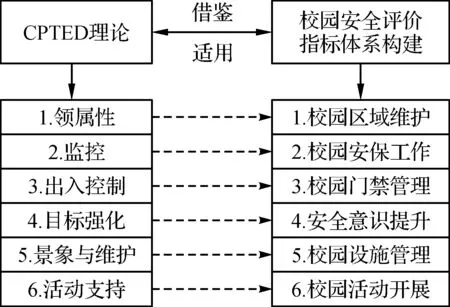

(一)CPTED理论与高校校园安全评价指标体系的耦合

校园作为相对独立的空间,在环境设计上也要注重安全因素的考量,这说明CPTED理论在校园环境设计上的适用性,但校园环境除了基础设施、绿化、建筑物等构成的自然环境,在管理制度、网络环境、校园风气等社会人文环境方面更需要筑牢安全防护屏障。校园安全管理工作的评价也应围绕这两大方面展开。根据CPTED理论的六个核心,校园安全管理工作可以找到与之匹配度较高的六个方面(见图1),既涉及实际操作层面,也涵盖心理意识层面。

图1 CPTED理论与高校校园安全评价指标体系结合示意

1.校园区域维护。校园区域维护即保障学校所属区域的安全,这是所有学校日常安全管理的基本工作,而进行这项工作的前提就是明确学校所属区域范围,该项工作就体现了CPTED理论中“领属性”的理念。

2.校园安保工作。校园安保工作是最能体现“监控”理念的,学校的安全管理队伍承担了主要的安全监督与保障工作(9)丁传标、张涵、程明洋等:《城中村空间形态对居民居住安全感的影响——以广州珠村为例》,《地域研究与开发》2015年第4期,第68-73页。,是校园内的“移动摄像头”,安保人员与电子监控摄像头一样,其存在本身就能给有犯罪倾向的人一种心理上的警告,这体现了一种对人心理上的“监控”。 3.校园门禁管理。校园门禁管理是“出入控制”理念在校园安全管理中最直接的体现,主要包括对进出校区和学生公寓的人员、车辆等进行身份核查,从而减少校外危险因素进入校园的可能。

4.安全意识提升。安全意识提升是从思想根源上提高学生安全风险防范意识。校园安全的重点保护对象主要是学生,契合了CPTED理论中“目标强化”的理念,即对重点保护对象采取积极的防护措施。

5.校园设施管理。校园设施管理主要包括对校内基础设施、建筑物、绿化等进行日常维护及完善,必要时还要对相关设施进行更新、重建或升级(10)谭少波:《CPTED理论在大学校园社区环境设计中的应用——以河北工程大学新校园为例》,《河北工程大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第36-40页。。这一方面能减少由于设施故障等问题造成的安全隐患,另一方面能通过维护校内设施的正常运作,让人产生一种安定、有序的心理反应,体现了“景象与维护”的具体内涵。

6.校园活动开展。校园活动开展可以是学校内部组织的集体活动,也可以是校外组织到校园内开展的一些活动。借鉴CPTED理论“活动支持”的思想内涵,举办活动能吸引师生的聚集和参与,提升校园人员流动量,降低因偏僻人少发生的安全风险。

综上可见,CPTED理论运用到校园安全评价指标体系构建上不仅具有理念的契合性,更具有较强的操作性(11)张志豪、马锡栋:《基于CPTED理论的中学校园环境优化设计——以浙江省余姚市第四中学为例》,《艺术研究》2020年第3期,第106-107页。,为实现校园安全的动态持续发展提供了理论借鉴。

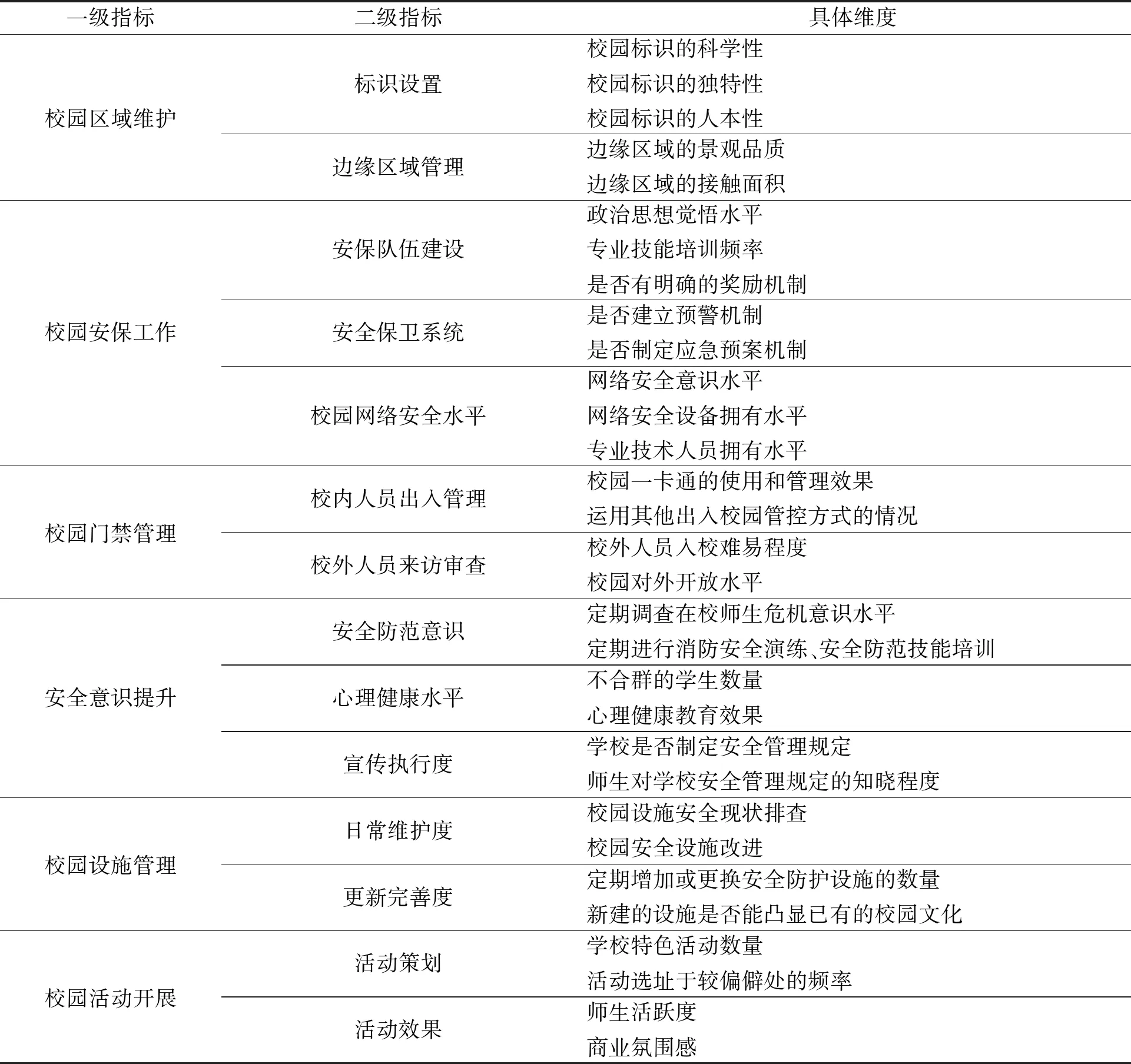

(二)高校校园安全评价指标体系的总体框架构建

将与CPTED理论要素对应的6个校园安全管理工作视为评价指标体系中的一级指标,在一级指标下继续发掘应重点关注的具体校园安全管理工作,将其作为对应的二级指标,并构建相应的具体维度作为更加直接的评价维度和标准。最终,构建了包含6个一级指标、14个二级指标及31个具体维度的高校校园安全评价指标体系(见表1)。

表1 基于CPTED理论的高校校园安全评价指标体系

三、高校校园安全评价指标体系的功能机理

前文介绍了CPTED理论的核心理念如何与高校校园安全工作结合,并对一级指标的设计进行了说明,现对每个一级指标下设的二级指标及具体维度的设计与运用进行阐释。

(一)校园区域维护层面

在“校园区域维护”一级指标下设定了“标识设置”“边缘区域管理”2个二级指标。校园中不同类型的“标识”通过组合构成校园“标识系统”,对人流和物流进行直接、便捷的引导。作为校园文化重要组成部分的标识文化,目前还未受到充分的重视,校园标识的建设和管理存在形式单一、内涵缺乏、与校园整体环境不协调、功能不足、人性化欠缺等问题(12)方绍正、丁贞权、蒋瑾等:《高校校园标识文化建设现状及对策研究》,《吉林化工学院学报》2017年第6期,第75-78页。,因此,在高校校园标识建设过程中要结合校园标识的特征,坚持科学性、独特性和人本性原则。

高校校园边缘区域可分为宏观、中观和微观3个层次(13)黄宇涛、谷新仁:《基于CPTED理论的大学校园空间安全性初探》,《绿色科技》2019年第2期,第115-116页。,分别表示高校与城市边缘、高校内各功能区之间以及高校内的建筑与外部环境之间的空间环境,这些边缘区域能起到“分隔”“连接”的双重作用,具有“边缘效应”。对边缘区域加强管理,会使“不起眼”的边缘区域成为促进师生交流、体现校园特色、保障校园安全的重要地带。从“景观品质”“接触面积”入手,改善边缘区域空间环境,增强空间领属性,降低因边缘区域“无序”产生的安全风险。

(二)校园安保工作层面

在“校园安保工作”一级指标下设定了“安保队伍建设”“安全保卫系统”“校园网络安全水平”3个二级指标。

由于高校安保工作面临着安保体系不健全、网络技术运用不当、工作人员素质参差不齐等问题(14)丁琳:《高校安全保卫工作面临的问题及对策研究》,《大众标准化》2020年第17期,第105-106页。,为更好地发挥“监控”校园安全的作用,急需建设一支专业化的高水平安保队伍,加强新型安全防护技术的运用。完善校园安全保卫系统,需要高校建设“预警系统”“应急预案机制”,有效预防与应对校园突发安全事件。作为监控校园安全重要途径之一的校园网络,扮演着“警报器”“防火墙”的角色(15)官悦、许砚梅:《基于CPTED理论的中小学入口空间与校园暴力袭击犯罪行为关系研究》,《中外建筑》2019年第8期,第60-65页。,但其面临着诸多安全风险。为此,高校应高度重视校园网络安全,层层落实安全责任,提高师生的网络安全意识与技能,维护和保障校园网络软硬件设施的基本安全,培养和引进一批高校网络安全的专业人才。

(三)校园门禁管理层面

在“校园门禁管理”一级指标下设定了“校内人员出入管理”“校外人员入校审查”2个二级指标。

从具体维度看,目前国内大部分高校的“校内人员出入管理”都采用校园一卡通系统(16)肖欣:《高校校园一卡通的应用现状及对策——以南京信息工程大学为例》,《电脑知识与技术》2020年第16期,第168-170页。。一卡通系统的平稳运行有赖于软硬件的支撑,应积极运用先进技术、采取多种手段实现“智慧门禁”。高校的校外人员主要包括外聘教师、来访参观者、外卖员及快递员等,这些人员进入学校的难易程度从侧面体现了高校的安全管理水平。应当对校外人员实施信息备案,可从是否需要预约、是否限制人数、停留时间等方面评价校外人员进入高校的难易程度。难易程度与来自校外的安全隐患成反比关系,要对进入校园的具体时间、目的、离开时间及其车辆信息、携带物品等进行准确记录与安全检查,从而从源头上对校外风险进行有效控制。

(四)安全意识提升层面

在校园安全评价体系中对学生个人安全意识水平的考量与评价是重点目标,在“安全意识提升”一级指标下设定了“安全防范意识”“心理健康水平”“宣传执行度”3个二级指标。

高校安全事件的不断发生反映出高校师生的“安全防范意识”还有很大的提升空间。高校师生的“心理健康水平”是校园安全工作需要重点关注和强化的关键层面,心理问题成为近年来校园安全事件的主要内因(17)曹伟杰:《浅谈高校网络安全现状存在问题及对策研究》,《科技创新与应用》2017年第31期,第126、128页。。高校需要专业的心理咨询人员,定期调查学生心理状态,重点关注长期独处不合群的学生,并通过消防安全演练、消防安全技能培训、安全心理健康课程开设等方式,提升学校心理健康教育的实效性。同时,高校既要积极响应与落实国家的宏观政策,也要结合实际制定并完善适用于自身的校园安全管理规定,并通过设置条幅标语、集体学习等方式,学习与宣传政策方针、制度规定等,使其深入人心。

(五)校园设施管理层面

“校园设施管理”一级指标包含“日常维护度”“更新完善度”2个二级指标。

“日常维护度”指标的考评应以全面调查了解高校设施的安全情况为基础,重点排查教学设施、运动设施、消防设施、宿舍设施以及交通安全设施存在的安全隐患并及时改进,如在危险性较大的实验设备、体育器械、宿舍内消防设施等物体上及道路拐角处视线盲区增加安全警示标识。

“更新完善度”指标主要针对校园安全设施不足的问题,侧重于对高校是否定期更新或新建校园安全设施设备的考量。高校在新增设施时也应充分考虑设施与校园整体环境的匹配性。大部分高校都已形成独特的人文环境,若新增的设施与校园整体上不协调,甚至很突兀,就容易使人产生不安定的心理,催生安全风险。因此,新建的校园设施应充分体现学校特色,彰显校园文化,从而更好地发挥“环境育人”的作用(18)叶欣欣:《大学校园文化氛围的营造——关于校园商业空间与交往空间的再造与尝试》,《大众文艺》2015年第10期,第211-212页。。

(六)校园活动开展层面

“校园活动开展”一级指标下设“活动策划”“活动效果”2个二级指标。

活动开展的地点和频率不仅能作用于活动效果,也对校园安全产生一定的影响。通常而言,校园活动一般在校园内人流密集的宽阔区域举行,从“活动支持”的理念来看,不妨换个角度,尝试在平时人流较少的区域如高校的边缘区域开展校园活动,可以在一定程度上吸引人群聚集,提升该区域的监控力,降低安全风险。

师生的积极活跃程度是校园活动开展效果的重要评价依据,“商业氛围感”这一评价维度主要依据师生的内心感受,可考虑是否需要在校园内增加更多人为的活动来提升校园安全水平。当代大学生普遍注重学习之余的交往和休闲生活(19)王瑞:《论高校校园活动构建与学生积极性调动的耦合关系》,《科技经济导刊》2021年第4期,第113-115页。,高校应注重对校园商业环境的合理规划,使之与整体校园文化氛围协调发展。当师生在校园中无法获得所需的商业氛围感或发现商业氛围与校园整体氛围不协调时,会大大提升出校导致的安全风险。

四、高校校园安全评价指标体系的优化路径

高校校园具有高度的独立性和开放性,因此,校园安全管理工作不应循规蹈矩、一成不变,而应跟随时间前进和社会发展的步伐,不断发掘保障校园安全的新思路。依据CPTED理论,构建校园安全评价指标体系应注意以下六点。

(一)夯实高校校园安全管理制度基础

高校校园安全需要各种法律和制度加以规范和保障,但目前我国尚未制定专门的校园安全法律体系,大部分高校的校园安全管理相关规定陈旧且不完善,很难使高校校园安全工作做到有法可依。因此,必须建立完善的高校校园安全管理制度体系,并加大相关法律法规和制度的宣传普及力度,从而提升高校校园安全管理水平,切实保障高校师生安全。具体而言,各项校园安全管理工作都应有相应的制度为指导,在运用校园安全评价指标体系时,许多维度都离不开相关制度的支撑。例如,一级指标“安全意识提升”下设的“宣传执行度”二级指标,其前提是学校有相应的校园安全管理制度,而非仅仅落实国家整体的安全政策;又如,6个一级指标的构建需要高校制定相应的制度或管理规定,加强校园安全工作的指导,即需要有完善的校园区域管理制度、校园设施管理规定、校园活动管理规定、校园门禁管理规定等一系列管理制度。

(二)全面强化安全意识教育

校园安全的根本保障是提升校园师生的安全意识水平。目前,师生安全意识仍存在薄弱之处,虽然高校管理方十分注重安全教育,但电信诈骗、消防安全等事故仍时有发生。因此,高校应全面加强安全宣传教育工作,有针对性地对师生等在校人员进行思想教育,提升安全防范意识水平,从根本上杜绝安全风险,做到警钟长鸣。此外,高校应联合社区、家庭共同搭建安全宣传及思想教育工作的课堂,实现安全教育形式的多样化,定期、有序地开展安全教育工作,使学生潜移默化地接受安全教育,筑牢心理防线。要使安全教育具有趣味性,可借助演讲、游戏活动、知识竞赛等方式,提高师生参与安全知识教育的积极性,有效增强师生安全意识水平。

(三)打造专业的安全管理队伍

安全管理队伍的素质水平是影响高校校园安全水平的主要因素。通常而言,高校安全管理队伍主要由校领导、辅导员和安保人员构成,他们的思想认识水平和专业技能水平直接影响校园安全管理的效果。在构建的高校校园安全评价指标体系中,“校园区域维护”“校园安保工作”“校园门禁管理”“安全意识提升”“校园设施管理”“校园活动开展”指标的具体实施及其功能的最终实现,离不开一支专业、敬业的安全管理队伍,他们承担了校园内绝大部分的安全保障工作。因此,高校领导应将校园安全工作放在首位,一切从师生安全出发,以师生安全为准绳,树立全局观,统筹指挥校园安全工作。适当增加高校辅导员数量,发挥辅导员与学生联系密切的优势,让辅导员将更多精力放在学生安全管理工作上。提升安保人员招聘门槛,定期开展应急安全意识和安全技能培训,并提高安保人员的互联网技术,加强个性化管理,建立奖励机制,打造一支专业化、高水平的安保队伍。

(四)营造高校校园安全文化氛围

高校校园安全事故屡禁不止,反映出高校的思想政治教育和安全教育工作还有进一步提升的空间。高校应深入调查实践,积极探索提升思政教育和安全教育实效性的方式。高校要提高政治站位,引导师生在关注人身、财产安全的同时,更加关注心理安全、网络安全等无形安全。要改变过时的校园安全认知理念,树立“大安全观”,准确把握当下校园安全面对的风险与挑战,切实维护校园安全,使校园安全成为校园文化的一部分。从广义上来看,校园文化是一种以学生为主体的总体人文氛围,校园文化氛围的好坏对学生也有一定的影响。独特的校园标识、建筑风格等都能体现一所高校特有的校园文化,同时,作为师生交流沟通的主要场所,校内空间也能体现校园的文化氛围。因此,要加强空间利用,保障良好和有序的校园环境,提升师生在校工作学习的满意度,增加师生在“边缘区域”“商业空间”中的交流和沟通,从而逐渐提高“自然监控”性,提高师生的领属感,进一步营造良好的校园文化氛围。

(五)社会各界共同参与校园安全工作

校园安全不仅需要社会各界的高度关注,更需要社会多方主体的共同发力。大社区安全观下的高校校园安全工作要以建立社区应急治理平台为基础,整合社区多方力量参与高校校园安全保障,形成“城区+校区”的共同治理结构,从而提升高校师生的安全感和归属感。目前我国高校校园集聚,且大多以“大学城”的形式存在,校园安全保障主体应多元化,包括大学城中的各大高校、周边社区、政府部门等。社会各界参与主体对高校校园安全工作的功能主要体现在两方面:一是这些主体应积极做好自身安全检查,有意识地降低将安全风险带入校园的可能;二是各方主体要对校园安全工作积极发声发力,“活动植入”就是一个吸引社会多元主体参与高校校园安全工作的良好方式,政府部门也应从政策、人员和财政等方面支持高校加强校园安全工作,鼓励高校加强安全校园建设。

(六)运用科技手段赋能高校校园安全

互联网时代,高校校园安全工作应与时俱进,充分利用互联网技术打造平安校园。首先,对学生各项信息的收集与分析需要科技手段的赋能。对学生出入宿舍、教学楼等公共区域、课程出勤、心理诉求以及学生对学校学院工作的意见反馈等信息进行采集和分析,都需要先进的技术作为支撑。全方位构建智慧校园,提升高校信息化水平,能为师生营造出智能化的校园安全大环境。其次,在上述所构建的校园安全评价指标体系中,许多指标的实际操作都离不开现代科技的支撑。“网络健康度”需要学校充分运用互联网技术,对校园的网络环境进行实时监测,“校内人员出入管理”“校外人员入校管理”需要完善的信息管理系统作为支撑,校园设施的“更新完善度”也需要引进先进的安全设施设备作为支撑。最后,科技的更新与引进不仅使高校校园安全工作得到技术保障,也可以使师生在校学习、工作、生活的安全感得到提升。当前,运用科技手段严格保障高校校园安全也是新冠肺炎疫情常态化防控的有效举措。

五、结论与展望

高校是社会大家庭中重要的一员,与中小学校园不同,高校校园作为一个“微型社区”,其安全问题是社会稳定的“晴雨表”,打破传统思维寻找高校校园安全治理的新思路至关重要。CPTED理论起源于犯罪学,其核心在于通过环境设计预防犯罪行为的发生,这一概念被广泛应用于环境设计、建筑设计以及心理感知等众多领域。校园安全评价指标体系也可从不同领域中寻找启发,并从中寻找构建依据。在进行可行性分析的基础上,本文创新地将CPTED理论与校园安全工作结合,提出了与CPTED理论6个核心理念相对应的高校校园安全工作的6个维度,据此构建了高校校园安全评价指标体系,并对校园安全评价体系的一级指标、二级指标和具体评价维度进行了初步界定。其中,一级指标、二级指标和具体维度分别对应高校校园安全评价的宏观、中观和微观层面,能在一定程度上为当前高校校园安全工作提供新的评价角度与依据。同时,为优化高校校园安全评价指标体系在实际中的运用,分别从制度设计、安全教育、校园文化、社会参与以及技术赋能等方面提出了高校校园安全评价指标体系的优化建议。在当前新冠肺炎疫情常态化防控的形势下,高校校园安全工作的落实更需要严格的评定与审核。本文构建的高校校园安全评价指标体系,在为高校校园安全工作评价提供具体执行参考的同时,也更需要在实际的高校校园安全工作中不断加以检验与完善。