沙漠光伏的热力平衡效应及其防沙治沙的生态学意义

姚泽, 刘世增, 詹科杰, 王祺, 王飞, 刘淑娟, 王芳琳, 孙涛, 常兆丰

(甘肃省治沙研究所,兰州 733070)

我国沙漠、戈壁面积广大,尤其是西北广大地区,风沙流活跃,沙尘暴频繁。我国每年由风沙危害所造成的经济损失达540亿元[1]。我国从20世纪50年代开始防沙治沙,取得了世界瞩目的成就。防沙治沙的措施主要有2类:一类是生物治沙,即造林治沙,然而由于沙漠地区干旱,往往是造林多成林少,治沙的效果并不很显著;另一类是沙障压沙,虽然沙障的种类很多,但沙障只能就地固沙,且积沙量很容易饱和,治标不治本。此外,还有防御性措施,即划定封育区进行保护。这些治沙措施都是20世纪50、60年代的成果,数十年来在防沙治沙技术手段方面没有新突破,不能改善沙漠化的严重发展趋势[2]。

甘肃河西走廊是我国沙尘暴多发区和重点风沙危害区之一。河西走廊东、北、西三面依次被腾格里、巴丹吉林和库姆塔格3大沙漠包围,境内沙漠面积和零星沙地7.54万km2,戈壁面积8.55万km2[3]。河西走廊太阳能资源丰富,亦被誉为“陆地三峡”,截至2016年底,河西地区的武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关5市已在沙漠、戈壁中建立了18个光伏产业园区,光伏发电装机容量达到了422.4万kW,仅次于青海的580.4万kW[4]。据报道,2020年3月2日,甘肃光伏发电出力高达628.84万kW,占全省总发电出力的36.3%、全网用电负荷的54.4%[5]。

国内外有关沙尘暴和沙漠化防治的研究[6-11]以及光能资源及其利用潜力研究[3,12-16]很多。近年来已有了一些关于沙漠光伏电场对气温、地温以及太阳辐射的观测研究报道,如格尔木荒漠光伏电场的观测结果表明,光伏电场内下垫面温度明显低于电场外,光伏电场内年平均净辐射明显高于电场外[17],光伏电场内5—80 cm土壤日平均温度显著低于电场外[18]。乌兰布和沙漠的观测结果表明,夏季晴天的沙漠光伏电场具有增温降湿的作用[19]。还有学者综合分析后指出,沙漠光伏电场具有调节地表辐射和地温作用,对荒漠地区的生态环境具有潜在的正向促进作用[20]。沙漠光伏电场白天会产生“光伏热岛效应”,在城市地区会消减“城市热岛效应”[21]。与光伏电场生态功能相近的还有关于发展光伏发电场有利于减少火电场,即减少火电场CO2和粉尘排放的研究[22],亦有关于光伏电场防风防沙设计的相关报道[23]。

沙尘暴是沙漠化最典型的表现形式[24]。沙尘暴发生、发展的动力是大风,而大风是由于地表的热力不均衡引起的。光伏产业就是将太阳能转化为电能,从理论上讲,光伏产业具有平衡地表热力和消减沙尘暴以及风沙流的功效。那么,光伏产业是以何种方式平衡沙漠地表热力和消减沙尘暴以及风沙流的?光伏产业对消减沙尘暴和风沙流有多大的作用?这些问题尚未得到解决。河西走廊是我国沙尘暴多发区,也是我国风能资源区,光伏产业已经具备了一定规模。鉴于此,本研究以河西走廊东端古浪振发光伏电场为例,对比分析了光伏电场内外气温、风速、太阳辐射等的差异及其变化特征,旨在为发展沙漠戈壁光伏产业和防治沙尘暴提供参考。

1 研究区概况及方法

1.1 研究区概况

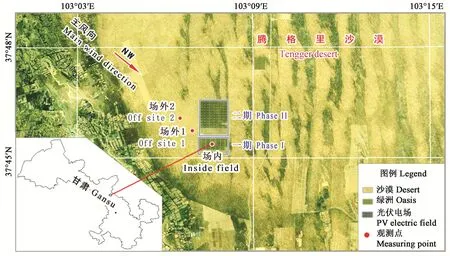

甘肃古浪振发光伏电场位于腾格里沙漠西南边缘,古浪县境内,光伏电场呈长方形,南北长2 700 m,东西宽1 410~1 500 m,光伏电场中心位置为103°07′40″E、37°45′50″N。一期电场装机容量50 MW,东西宽1 500 m,南北长800 m,其中南端为南北长156 m的光跟踪旋转式光伏板;二期电场装机容量100 MW,东西宽1 400 m,南北长1 760 m,其中南端为南北长390 m的光跟踪旋转式光伏板。一期电场与二期电场之间留有120 m的间距,西侧和南侧为绿洲,距离绿洲约3 km,东侧和北侧为沙漠(图1)。光伏电场周围沙丘高1.5~3.0 m,主要生长植物有白刺(Nitraria tangutorum)、沙 蒿(Artemisia arenaria)、沙 米(Agriophyllumsquarrosum)、芦 苇(Phragmites communis)、冰草(Agropyron cristatum)等,植被总盖度8%~10%。

1.2 观测方法

观测仪器采用长春气象研究所的CYA(希迈气象)系列。光伏电场内和光伏电场外观测仪器和观测高度设置相同,电场内测点设置在一期电场的大体中心空旷位置,仪器东、南、西、北距离光伏板分别为8、10、9和16 m;电场外1号测点位于光伏电场西300 m处,电场外2号测点位于光伏电场西约1 000 m处。当地主风向为西北风(north and west,NW),场外测点1和场外测点2位于光伏电场上风向(图1)。气温、风速的观测高度分为10和2 m两层,太阳总辐射、气压和空气湿度等的观测高度为2 m。

于2018年4月16日在光伏电场内测点和电场外1号测点安置观测设备。由于只有2套观测设备,因此,2019年4月24日又将电场外1号测点的仪器移至电场外2号测点位置(图1)。

图1 古浪振发光伏电场位置Fig.1 Location of Gulang Zhenfa photovoltaic electric field

1.3 测定指标与分析方法

各观测设备每分钟自动观测记录一次数据,其中2018年4月17日开始观测,当月观测数据20 160组,2019年2月份观测数据40 320组,其他各月观测数据为43 200(30 d)组和44 640(31 d)组。

光伏转换太阳辐射计算公式如下。

式中,V为空气的体积,m3;E为月发电量,kW·h;3 600表示由kW·h折算为kJ的换算系数;c为空气的比热容,kJ·kg−1·℃−1;ρ为空气密度,kg·m−3;t为空气温度降低值,℃;d为当月日数。

光伏发电量由振发沙漠光伏电场提供,由于观测开始于2018年4月17日,所以有关气象数据分析运用5月份及其以后数据。

1.4 数据分析

采用SPSS17.0进行数据分析,差异显著性检验采用配对样本的T检验。

2 结果与分析

2.1 光伏发电量及其季节分布

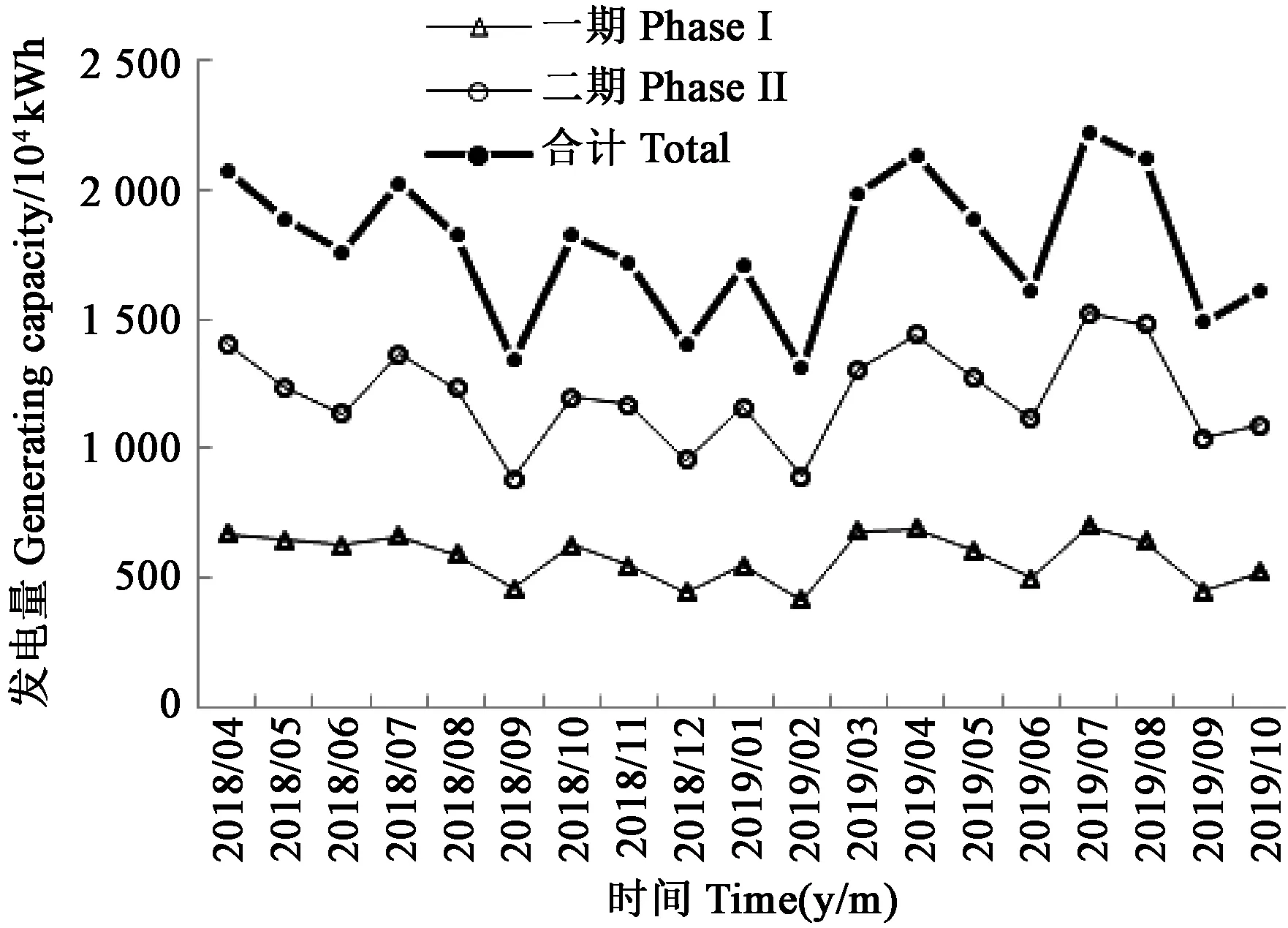

从2018年4月至2019年10月,古浪振发一期和二期光伏电场累计发电量33 980.55×104kW·h,其中一期电场发电11 047.61×104kW·h,二期电场发电22 932.94×104kW·h。一期光伏电场占地面积 124.80×104m2,二期光伏电场占地面积248.16×104m2。从2018年5月到2019年4月一期电 场 发 电 6 953.86×104kW·h,二 期 电 场 发 电13 993.80×104kW·h,按平均面积计算,一期电场年发电量为55.72 kW·h·m−2,二期电场年发电量为56.39 kW·h·m−2,即单位面积年发电量基本相等。

各月的发电量见图2。由图2可以看出,不论是一期光伏电场还是二期光伏电场,夏季光照强的季节发电量较高,冬季发电量略低于其他季节;一期和二期光伏电场各月发电量变化趋势大体一致(r=0.91,P<0.01),二期光伏电场占地面积是一期的2倍,发电量也是一期的约2倍。

图2 光伏发电量Fig.2 Photovoltaic power generation

2.2 光伏电场内外主要气象因子差异

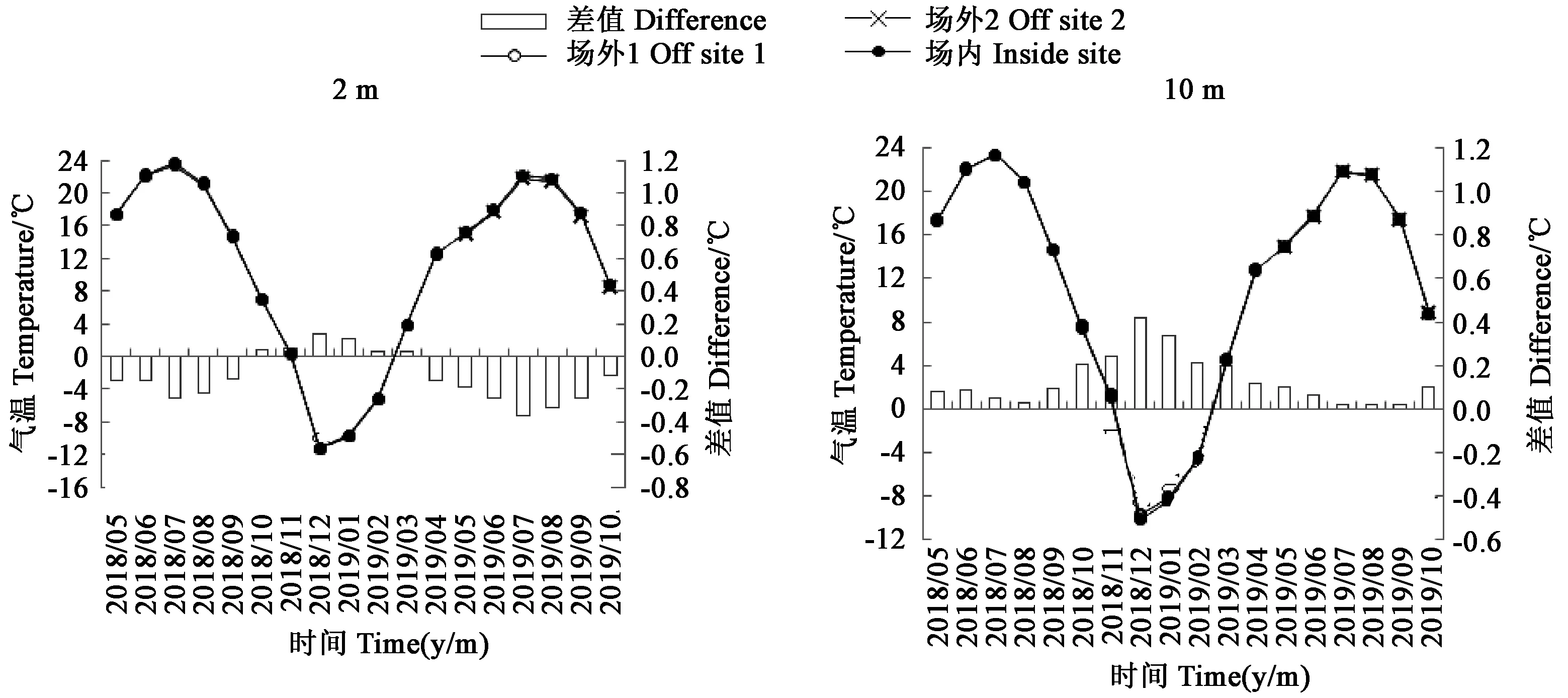

2.2.1 气温差异 图3结果显示,2018年5月—2019年10月,光伏电场内2 m高度各月平均气温11.11℃,光伏电场外2 m高度各月平均气温10.99℃,配对样本t检验结果表明,光伏电场内气温显著高于光伏电场外(P<0.01),各月平均高0.12℃。光伏电场内10 m高度各月平均气温11.27℃,光伏电场外10 m高度各月平均气温11.41℃,光伏电场内气温极显著低于光伏电场外(P<0.01),各月平均低0.13℃。

光伏电场内2 m高度月平均气温与光伏电场外内相同高度月平均气温差极显著相关(r=−0.92,P<0.01),光伏电场外2 m高度的月平均气温与光伏电场外内相同高度月平均气温差亦为极显著相关(r=−0.91,P<0.01)。冬季寒冷季节2 m高度气温光伏电场内低于光伏电场外,且气温越低该差值越明显,而气温较高的5—9月份光伏电场内气温高于光伏场外,且气温越高该差值越明显(图3)。

光伏电场内10 m高度月平均气温与光伏电场外内相同高度月平均气温差极显著相关(r=−0.95,P<0.01),光伏电场外10 m高度的月平均气温与光伏电场外内相同高度月平均气温差亦为极显著相关(r=−0.95,P<0.01)。冬季寒冷季节10 m高度气温光伏电场内低于光伏电场外,且气温越低该差值越明显。从10 m高度看,春季(2—5月份)光伏电场内降温作用较明显(图3),而这个季节正是当地沙尘暴集中发生的季节。

图3 2 m和10 m高度的气温Fig.3 Temperature at 2 m and 10 m height

鉴于以上分析中包括了两个夏季,进一步对2018年5月—2019年4月数据分析可见,2 m高度光伏电场内、外月平均气温分别为8.07和8.02℃,差异不显著。10 m高度光伏电场内、外月平均气温分别为8.40和8.57℃,差异极显著(P<0.01)。光伏电场内10 m高度月平均气温降低幅度是光伏电场内2 m高度和月平均气温升高幅度的3倍多。2 m高度光伏电场内和光伏电场外月平均气温均与外内气温差极显著负相关(P<0.01),10 m高度光伏电场内和光伏电场外月平均气温与外内气温差亦为极显著负相关(P<0.01)。

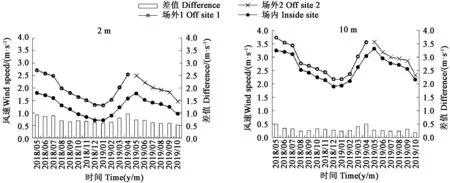

2.2.2 风速差异 2018年5月—2019年10月,2 m高度月平均风速光伏电场内显著低于光伏电场外(P<0.01),平均低0.70 m·s−1。10 m高度的月平均风速亦为光伏电场内显著低于光伏电场外(P<0.01),平均低0.30 m·s−1。光伏电场外内的风速差从2 m高度向10 m高度递减(图4)。剔除重复月份,2018年5月—2019年4月,2 m高度光伏电场外内差异及10 m高度光伏电场外内差异均为极显著(P<0.01)。

图4 2 m和10 m高度的风速Fig.4 Wind speed at 2 m and 10 m height

每年春季2—5月份是河西走廊沙尘暴的高发季节,向前向后逐渐减少[2,24]。从图4也可以看出,当地的大风也主要分布在这个季节。2019年春季2—5月,光伏电场外内10 m高度风速差异由平均值 0.30 m·s−1增大为 0.37 m·s−1,光伏电场外内2 m高度风速差异由平均值0.70 m·s−1增大为0.79 m·s−1。分析结果表明,光伏电场内、外2 m高度月平均风速均与光伏电场外内相同高度风速差极显著正相关(P<0.01),光伏电场外10 m高度月平均风速与光伏电场外内相同高度风速差极显著正相关(P<0.01),光伏电场内10 m高度月平均风速与光伏电场外内相同高度风速差为显著正相关(P<0.05)。

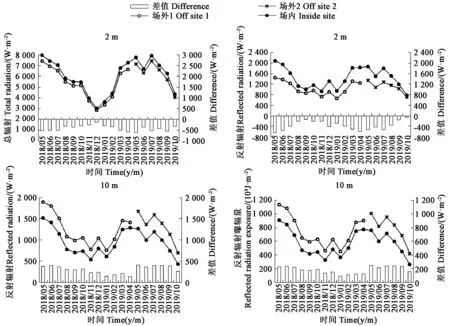

2.2.3 太阳辐射差异 从图5可以看出,2018年5月—2019年10月,2 m高度总辐射夏季高、冬季低,光伏电场内外的季节性变化规律相一致,光伏电场内显著高于光伏电场外(P<0.01),光伏电场内外太阳总辐射均与外内差值极显著负相关(P<0.01)。光伏电场内外2 m高度反射辐射季节性变化规律亦相一致,亦为光伏电场内略高于光伏电场外,差异极显著,且辐射越高,差值越大(P<0.01)。光伏电场外内2 m高度总辐射之差与2 m高度反射辐射之差显著正相关(r=0.565,P<0.05)。10 m高反射辐射光伏电场内外变化规 律相一致,光伏电场内小于光伏电场外且电场内 外的差异亦为极显著(P<0.01),秋冬季较低,春末 夏初最高。10 m高度的反射辐射曝辐量光伏电 场内外变化规律亦相一致,光伏电场内低于光伏 电场外且差异极显著(P<0.01)。

图5 2 m和10 m高度的太阳辐射Fig.5 Solar radiation at 2 m and 10 m height

剔除重复月份,2018年5月—2019年4月也与上述分布规律基本一致,即2 m高度年太阳总辐射光伏电场内、外分别为68 366.9和63 707.8 W·m−2,光伏电场内显著高于光伏电场外(P<0.01)。2 m高度年总辐射曝辐量光伏电场内、外分别是41 020.2×108J·m−2和38 224.7×108J·m−2,亦为光伏电场内显著高于光伏电场外(P<0.01),总辐射和总辐射曝辐量光伏电场外均为光伏电场内的93.19%。同期2 m高度反射辐射光伏电场外只为光伏电场内的73.21%,而10 m高度反射辐射光伏电场外却为光伏电场内的127.39%。

由图5可知,光伏电场内2 m高度总辐射和反射辐射高于光伏电场外,究其原因主要是由于光伏板的遮挡、镜面反射等因素造成的。光伏电场内10 m高度反射辐射和反射辐射曝辐量低于光伏电场外的原因一方面是由于光伏电场内的光伏转换了一定的太阳辐射;另一方面是由于10 m高度电场内光伏板的反射作用减小。

2.3 光伏电场对降低年气温的估算

2018年5 月—2019年4月,光伏电场内外2 m高平均气温分别均为8.07和8.02℃,同期光伏电场内外10 m高度月平均气温分别为8.40和8.57℃。8.00 ℃时的空气密度为1.256 kg·m−3,9.00 ℃时的空气密度为1.252 kg·m−3。如果气温按8.50 ℃计算,此时空气密度为1.254 kg·m−3,空气的比热容为1.400 3 kJ·kg−1·℃−1。

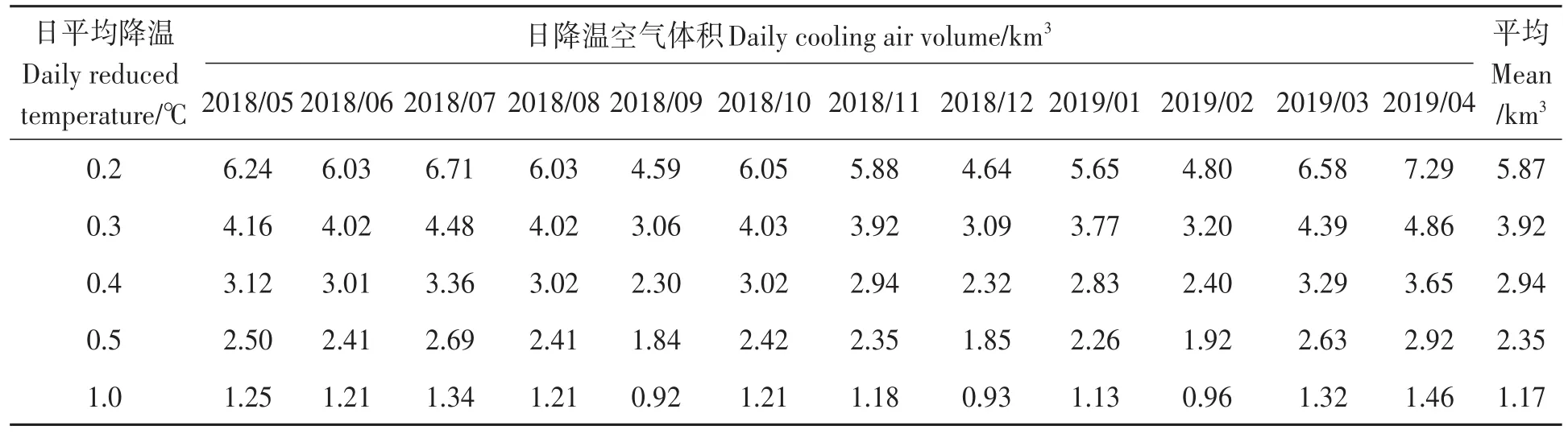

甘肃古浪振发光伏电场2018年5月—2019年 4月的发电量为 20 947.66×104kW·h,月平均1 745.64×104kW·h,10 m高度气温光伏电场内较光伏电场外平均低0.17℃。分别按光伏发电降低气温0.2、0.3、0.5和1.0℃,由式(1)得的各月日平均降温空气体积见表1。由表1可见,2018年5月—2019年4月,平均每天的发电量转换的太阳辐射相当于可将5.87 km3的空气降低0.2℃,或者可将1.17 km3的空气降低1.0℃。

表1 以发电量和不同降温幅度折算的日降温空气体积Table 1 Daily cooling air volume converted by electricity generated and different cooling amplitude

3 讨论

3.1 光伏电场上方会出现相对低温区

光伏发电会使得电场上方出现1个相对低温区,这个低温区与周围气温差异的大小除了与光伏转换太阳辐射的多少有关外,还与当地的风速密切相关,风速越大,气体交换越快。当地10 m高度的平均风速为3 m·s−1左右,2 m高的平均风速为2 m·s−1左右,光伏电场2 m高度以上气体交换加快,上风向的热空气进入,电场上方冷空气向下风向流动,因此,在光伏电场上方就会出现1个向下风向延伸的冷气场,风速越大,冷气场向下风向延伸就越远。正因为如此,理论计算得到的光伏降温幅度较大,而实际观测到的上方10 m高度的降温幅度较小。这也是光伏电场外内月平均气温差与月发电量负相关不显著的重要原因之一。再者,目前光伏对太阳辐射的转化率还很低,只有20%左右[25],实际更低。

3.2 光伏电场2 m高度内气体交换受阻

除冬季以外的其他季节,光伏电场内2 m高度的气温高于光伏电场外,这主要是由于光伏板遮挡、气体交换受阻所致。气流总是从温度低(气压高)的地方向气温高(气压低)的地方流动的。冬季太阳辐射相对很小,气温均很低,2 m高度光伏电场内、外温差小,风速也相对最小,光伏板的遮挡作用相对弱。而在其他季节风速较大,随着风速增大,光伏板的遮挡作用增强,光伏电场内、外气体交换严重受阻,光伏板对空气对流的影响大于光伏降低气温的影响。当2 m高度气温超过7℃时,光伏电场内的气温高于光伏电场外。有学者指出,沙漠光伏电场白天会产生“光伏热岛效应”[21],就是这个原因所致。

3.3 沙漠光伏电场10 m高度降温明显

沙漠光伏防沙治沙的生态功能主要是光伏可大量转换沙漠地区的太阳辐射,平衡地表热力。据测算,在民勤沙区,1 m2光伏板转换的太阳辐射相当于该区260.75 m2荒漠植被转换的太阳能[25]。本研究观测结果表明,冬春季10 m高度光伏电场内气温明显低于光伏电场外,而在冬季由于光伏板的遮挡和防风作用,2 m高度光伏电场内的气温略低于光伏电场外相同高度。理论测算结果表明,假如按不同降温幅度计算,古浪振发光伏电场平均每天光伏转换的太阳能相当于可将等同于光伏电场面积(3.664 km2)的1 063.9 m高的空气立方体降温0.2℃,或者可将等同于光伏电场面积、高641.6 m的空气立方体降温0.5℃,也相当于将6.415个光伏电场总面积、100 m高度内的空气温度降低0.5℃。公式(1)为气温与能量的换算公式,亦即消耗能量=空气密度×空气体积×气温变化量×比热容。由于光伏发电量是按月统计的,因而计算日转化量时公式(1)中增加了除数d。

3.4 沙漠光伏发电有利于消减沙尘暴发生、发展的动力

沙尘暴发生的原因是沙漠地区大面积沙面干燥、裸露,沙子的比热容小,接收太阳辐射后会迅速增温,因而沙漠地区气温升高。受热的空气体积增大,密度变小,向上运行,从而在沙漠地区形成高温低压区,与西伯利亚每天春季向四周扩散的高压冷气流形成明显的气压梯度,气压梯度越大则风速越大,大风经过干燥裸露的沙面时将沙尘带起,从而就形成了沙尘暴[24],因而我国西北的大风沙尘暴分布在每年春季,河西走廊每年2—5月是沙尘暴的高发季节。裸露干燥的沙漠表面沙粒是沙尘暴和风沙流的物质源,大风是沙尘暴的动力源,而近地层空气的热力不均衡则是风的动力源,即沙尘暴和风沙流的动力源。沙漠光伏具有平衡地表热力和消减沙尘暴发生动力的作用,李芬等[20]亦支持这一结论。我国沙漠、戈壁面积广大,发展沙漠、戈壁光伏产业前景广阔。沙漠、戈壁光伏产业可望成为继造林治沙、沙障压沙之后的第3条防沙治沙新途径。

3.5 光伏电场内植被好于光伏电场外

一方面,光伏板具有沙障的防风固沙功能,光伏电场2 m高度内风速显著减小,沙面的稳定性增强;另一方面,由于沙面稳定,加之光伏板的集雨作用,光伏板行间植被生长好于相同条件的光伏电场外[26],光跟踪旋转式光伏没有明显的遮荫区,电场内植被分布均匀,长势更好。据常兆丰等[26]对古浪振发光伏电场、民勤华能光伏电场、张掖佳讯光伏电场及肃州区4家光伏电场的调查,光伏电场内的植株高度平均18.2 cm,较光伏电场外围高6.4 cm;植物盖度平均增加16.62%,较光伏电场外围高9.6%;植被投影盖度平均10.3%,较光伏电场外高7.0%;植物物种7.1种,较光伏电场外围多3.6种。

3.6 观测点位少是本研究的不足之处

前述已知,由于只有两套观测设备,场外2号测点的观测数据是将场外1号测点的观测仪器移到2号测点观测的。比较2019年5—10月场内测点和场外2号测点的观测值之差与2018年5—10月场内测点和场外1号测点的观测值之差,场外1号测点移至场外2号测点后同期气温反而略有降低,这可能与2019当地同期气温偏低有关(光伏电场外10 m高度比同期气温低0.62℃),因此无法由此判断光伏电场气温场的空间大小。当地的主风向为西北,场外1号测点和场外2号测点均在光伏电场的偏上风向。分析结果表明,光伏电场内2 m高度风向和10 m高度的风向差值与2 m高度风向极显著负相关(P<0.01),而与10 m高度的风向相关不显著(P>0.05)。由于观测仪器受限,未能在光伏电场外东、南、西、北4个方向不同距离设置多个测点则是本项目的严重不足。