强制性公民行为对核心员工离职倾向影响机制研究

许红军,王卉卉

(中国民航大学经济与管理学院,天津 300000)

随着市场竞争的加剧,越来越多的企业要求员工不仅拥有高学历而且要高投入,各行各业的员工处于形形色色的工作制中,有“996工作制”甚至出现了“007工作制”,这种变相强迫员工加班侵犯劳动者权益,同时违背了不得强迫劳动的基本原则[1]。过度的工作投入会对员工的身心造成不良影响,从而使得员工萌生离职的念头,同时,大大降低员工工作积极性,最终对组织产生一定的负面影响[2]。近些年来,在对离职倾向影响因素的研究中,越来越多的学者关注到社会中存在“被”现象的影响[3]。Vigoda[4]首次将这种被动的组织公民行为定义为强制性组织公民行为,又称强制性公民行为(Compulsory Citizenship Behavior,CCB)。Vigoda[5]在提出强制性公民行为后利用实证研究表明,强制性公民行为显著存在于组织中,并对组织和员工存在危害,同时证实强制性公民行为显著影响组织绩效、增加员工压力和增强员工工作倦怠。此外,一些学者提出强制性公民行为程度受到不同文化背景与环境差异性的影响。有学者利用配对样本揭示中国情景下强制性公民行为的危害性,并表明强制性公民行为在具有高权利距离的中国情景下表现的更明显[6]。

除了从组织角度探讨强制性公民行为对员工离职倾向的影响外,还应该关注文化情境及个体思维差异对于个体行为的作用机制,选择反映中国情境下最能代表员工心理和行为特征的影响因素,中国人讲究和谐、忍让,尽量规避正面的矛盾、冲突,人们往往会为了顾全大局而委曲求全。中庸思想即按照适度原则做事,当处于冲突情境中时,考虑利用和谐方式化解冲突的思维[7]。因此,考虑选择中庸思维作为个体层面的调节变量,检验个体是否因受到中庸思维程度的影响进而调整个人行为[8]。在目前来看,国内外关于此方面的研究相对较少,因此本文依据资本保存理论和个人认知失调理论构建研究模型,探讨中国情景下员工感知到的强制性公民行为对离职倾向的影响,并检验中庸思维是否存在调节作用,期望对组织管理实践活动提供一定的理论依据。

核心员工是指拥有核心专业知识与技能,掌握组织的核心业务,在很大程度上决定组织核心竞争力和长远发展的关键岗位员工[9],他们属于稀缺资源,核心员工的流失会对组织产生较大的损失,所以本文选择组织核心员工探讨强制性公民行为对离职倾向的影响。

一、理论与假设

(一)强制性公民行为对核心员工离职的影响

离职倾向是指员工由于一些原因想要离开组织,寻找新工作机会的心理倾向[10],目前关于离职倾向的研究集中于两方面:一方面是研究离职倾向与离职行为之间的关系,另一方面是研究影响离职倾向的影响因素。其中强制性公民行为是一个关键前因变量。

强制性公民行为,VIGODA定义其是一种员工在非自愿状态下呈现出的组织公民行为,主要来自工作环境、组织群体和企业文化等方面的压力,员工在工作岗位上表现出被动助人、主动加班等行为。目前关于强制性公民行为的研究集中在其作为前因变量和结果变量两个方面。作为结果变量,目前研究表明威权式领导、破坏性领导、上级压力[11]等对强制性公民行为有显著的正向影响。另一方面有研究表明强制性公民行为对员工离职倾向[12]有显著的正向影响、对新生代员工创新绩效有显著的负面影响[13]。

此外,结合认知失调理论可知,当员工意识到自身的态度与行为之间存在不一致时,员工会产生降低不适感的动机,从而选择改变行为、改变认知等[14]。当员工感知到来自组织的剥削、压迫等时,员工会改变行为或者改变认知来维持心理平衡,如迟到早退、消极怠工、产生离职意愿等。基于以上分析,提出以下假设:

H1:强制性公民行为与核心员工离职倾向正相关。

(二)情绪衰竭的中介作用

员工在对组织的管理实践的感知过程中产生一定的情绪,这种情绪会对后续的态度和行为产生一定的影响[15]。当个体持续面临着不利情境时,会评估这种情境对于自身产生的影响因素,从而会产生一系列的情绪反应。

情绪衰竭是由于员工对自己所从事的职业抱有不现实的高期望和无法缓解的巨大压力而导致的不良状态[16]。通过进一步研究发现造成情绪耗竭大都与工作要求和工作资源相关的,工作要求有角色模糊、角色冲突、压力事件、过重的工作负担和紧张的工作气氛等内容,工作资源主要是精力、能力、时间、机会等[17]。情绪衰竭作为工作倦怠中最为核心的维度,相比工作倦怠中其他两个维度,情绪衰竭对重要的变量具有显著的影响。具体而言,情绪衰竭是指个体所有的情绪资源消耗殆尽,丧失工作热情,处于极度疲劳的状态。

由资源保存理论可知,员工会试图努力获取、保留、保护对他们有实际价值或者潜在价值的资源,并降低现有资源的损失。当员工的工作资源遭受威胁时,他们会采取相应的措施避免资源持续的流失。因此,当组织出现“被加班”“被放弃年假”等强制性公民行为时,员工需要付出额外的工作资源完成工作要求,由于资源的大量消耗会导致员工情绪衰竭。因此,强制性公民行为可能对员工情绪衰竭有正向影响。基于以上分析,提出以下假设:

H2:强制性公民行为与情绪衰竭正相关。

此外,学者探究了情绪衰竭与离职意向之间的关系,已有实证研究表明,情绪衰竭正向影响离职倾向[18-19]。目前发现没有探究强制性公民行为、情绪衰竭、离职倾向三者间关系的研究,基于认知失调理论和资源保存理论,当员工利用现有的工作资源很容易实现组织对员工提出的工作要求时,员工不会或者较低概率地出现情绪衰竭状态,当行为和认知没有出现失衡时,员工也不会或者低概率产生离职倾向,但是当员工难以用现有工作资源完成组织的工作要求时,会产生情绪衰竭的状态,为了换取内心的平衡感,员工可能会产生离职倾向。因此,结合假设2,提出以下假设:

H3:情绪衰竭对强制性公民行为与核心员工离职倾向的关系起中介作用。

(三)中庸思维的调节作用

赵志裕[20]认为中庸之道一直深刻地影响中国人的思维方式和行为方式,中庸思维是中国人根本的思维特性。嵌入在传统文化中的中庸思维对于中国人行为引导有很强的实用性,在中庸思维指导下,个体更加明确自身与外界的关系,并以保全大局的思考方式作为行为的准则。因此,在中国情景下探讨中庸思维对员工行为特征的影响是非常必要的。现有学者已将中庸思维这个变量引入到研究员工行为的领域[21]。目前对于中庸思维的研究分为两大类:一类是将中庸思维作为前因变量探讨对员工创新行为和知识共享[22]等员工行为的影响,另一类是将中庸思维作为调节变量探讨其对员工认知及行为的调节作用[23]。

中庸本质上是一种实践性和理性的行动思维方式,兼顾自己与整体的利益[24]。它是一种大局观思考,不断自我反省和完善行为的思维,并作为工具理性与沟通理性的桥梁。具有高中庸思维的员工会在行动层面上充分考虑多方利益,试图找到最佳的均衡点[25]。所以本文推断中庸思维程度高的员工由于考虑问题全面和兼顾各方利益,可以削弱组织中强制性公民行为对情绪衰竭的影响。因此,提出如下假设:

H4:中庸思维调节强制性公民行为与情绪衰竭的关系,相比中庸思维程度低的员工而言,中庸思维程度高的员工对强制性公民行为与情绪衰竭的关系影响更弱。

H5:中庸思维负向调节情绪衰竭在强制性公民行为与离职倾向之间的中介效应,即相比中庸思维程度低的员工,中庸思维程度高的员工更能削弱情绪衰竭在强制性公民行为与离职倾向关系的中介效应。

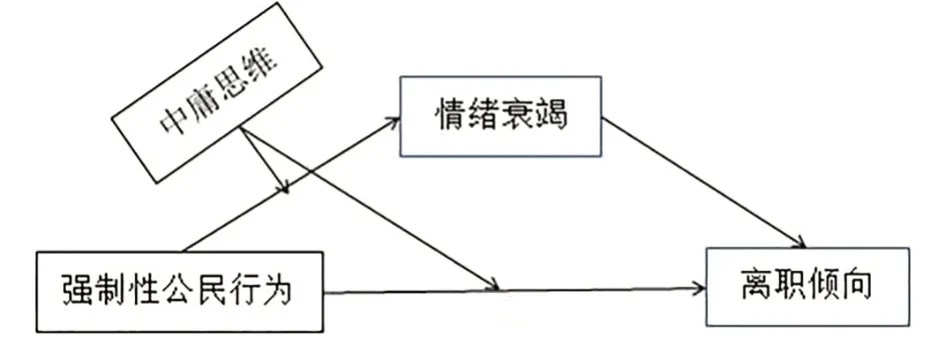

综合以上的假设,本研究提出了如图1所示的被中介的调节效应模型。

图1 理论模型

二、研究方法

(一)样本

本研究采用问卷调查的方法,为了保证样本能代表组织核心员工,数据来源于本校MBA学员,采用滚雪球的方式进行样本搜集,样本来自天津、北京、福建、广州等18个城市的20家企业从业人员,调查对象为技术人员、销售人员、管理人员等核心岗位员工。调研时间为2019年2月到2019年7月底。

本研究共收集到290份问卷,无效问卷18份,有效样本272份,问卷有效回收率为93%。其中,性别方面,男性占比66%、女性占比32%;年龄方面,这272名被调查者中“80后”“90后”占据90.1%,也从侧面反映出现“80后”“90后”是企业中主力军;教育程度方面,本科生占比51.5%,研究生学历占比48.5%;企业任期方面,以三年以上为主,占78.3%。

(二)测量工具

问卷中对于变量的测量统一采用Likert五点量表。

1.强制性公民行为

强制性公民行为采用VIGODA[4]编制的强制性公民行为量表,该量表设置5道题目,具有良好的信度水平。国内学者彭正龙和赵红丹[6]在中国情境下验证了该量表,该量表表现出良好的信度和效度。此次研究中该测量工具的Cronbach's Alpha系数为0.862。

散射波干扰的原理:当干扰机接收到SAR发射的脉冲信号后放大并转发至特定散射区域,信号经过特定区域散射后与原始回波信号混合并被SAR接收.整个散射区域都相当于有效干扰源,干扰信号能携带真实目标散射信息,在时域、频域和极化域都很难被识别,从而实现对场景的二维相干干扰.在干扰过程中,干扰信号从多个连续方向进入雷达主瓣,因此很难用传统的旁瓣抑制和空域滤波方法消除干扰[6,14,15].双通道对消散射波干扰是依靠不同慢时间采样时刻由固定干扰机到达各通道的干扰信号之间的相位关系来完成干扰对消,其原理如图1所示.两通道子孔径天线沿航迹排列,a天线发射信号,a、b两天线同时接收信号.

2.情绪衰竭

情绪衰竭采用国内学者李超平和时勘对MBI-GS进行修订后的情绪耗竭量表,量表设置5个项目,具有良好的信度水平。此次研究中该测量工具的Cronbach's Alpha系数为0.860。

3.中庸思维

中庸思维采用吴佳辉和林以正编制的中庸整合思维量表,共13个题项,如“我习惯从多方面的角度来思考同一件事情”,具有良好的信度水平。此次研究中该测量工具的Cronbach's Alpha系数为0.943。

4.离职倾向

离职倾向采用樊景立编制的离职量表,该量表包括4个项目,具有较高的信效度,同时该量表在国内外应用广泛。此次研究中该测量工具的Cronbach's Alpha系数为0.748。

5.控制变量

选取性别、出生年代、学历、职务层级、工作年限作为控制变量,用来降低由于人口统计信息对模型带来的干扰。

三、数据分析

(一)共同方法偏差检验

本研究在问卷发放中严格执行程序,但由于调研数据由员工在同一时间点自行填写,需要对数据进行共同方法偏差检验。利用Harman单因子检验方法对收集的数据进行共同方法偏差检验,结果提取出7个特征值大于1的因子,且第一个因子的方差解释率为34.93%,小于40%,因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计分析

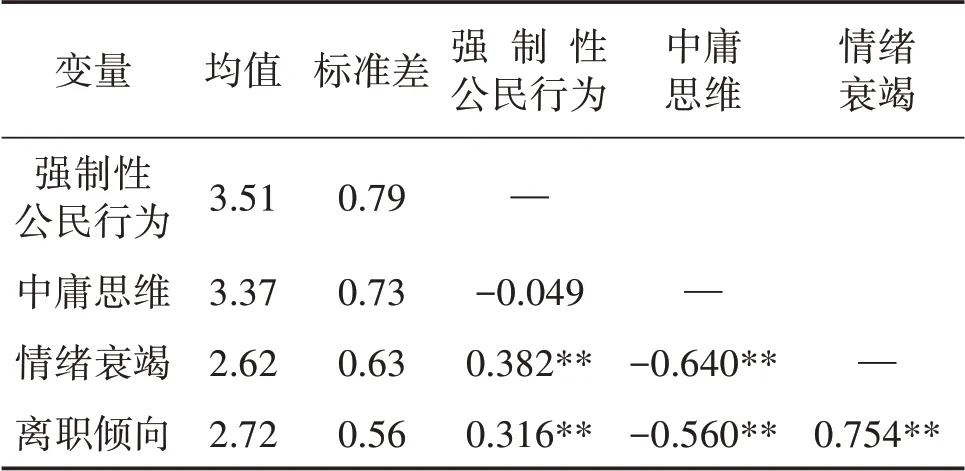

各研究变量的描述性统计分析结果见表1。

表1 描述性统计

结果显示,强制性公民行为与情绪衰竭(r=0.382,P<0.01)、离职倾向(r=0.361,P<0.01)显著正相关;情绪衰竭与离职倾向(r=0.754,P<0.01)显著正相关,与中庸思维(r=-0.640,P<0.01)显著负相关;离职倾向与中庸思维(r=-0.560,P<0.01)显著负相关。为进一步论证假设提供一定的参考依据。

(三)假设的验证

采用温忠麟[26]等分析结果,本研究采用SPSS 26.0软件中的Process宏程序,并结合Bootstrap方法进行假设的检验过程,目前为止,Bootstrap法是国内外学者公认的直接检验系数乘积的方法,其使用1 000个偏差校正引导,使结果更具有说服力。

1.强制性公民行为和员工离职倾向的关系

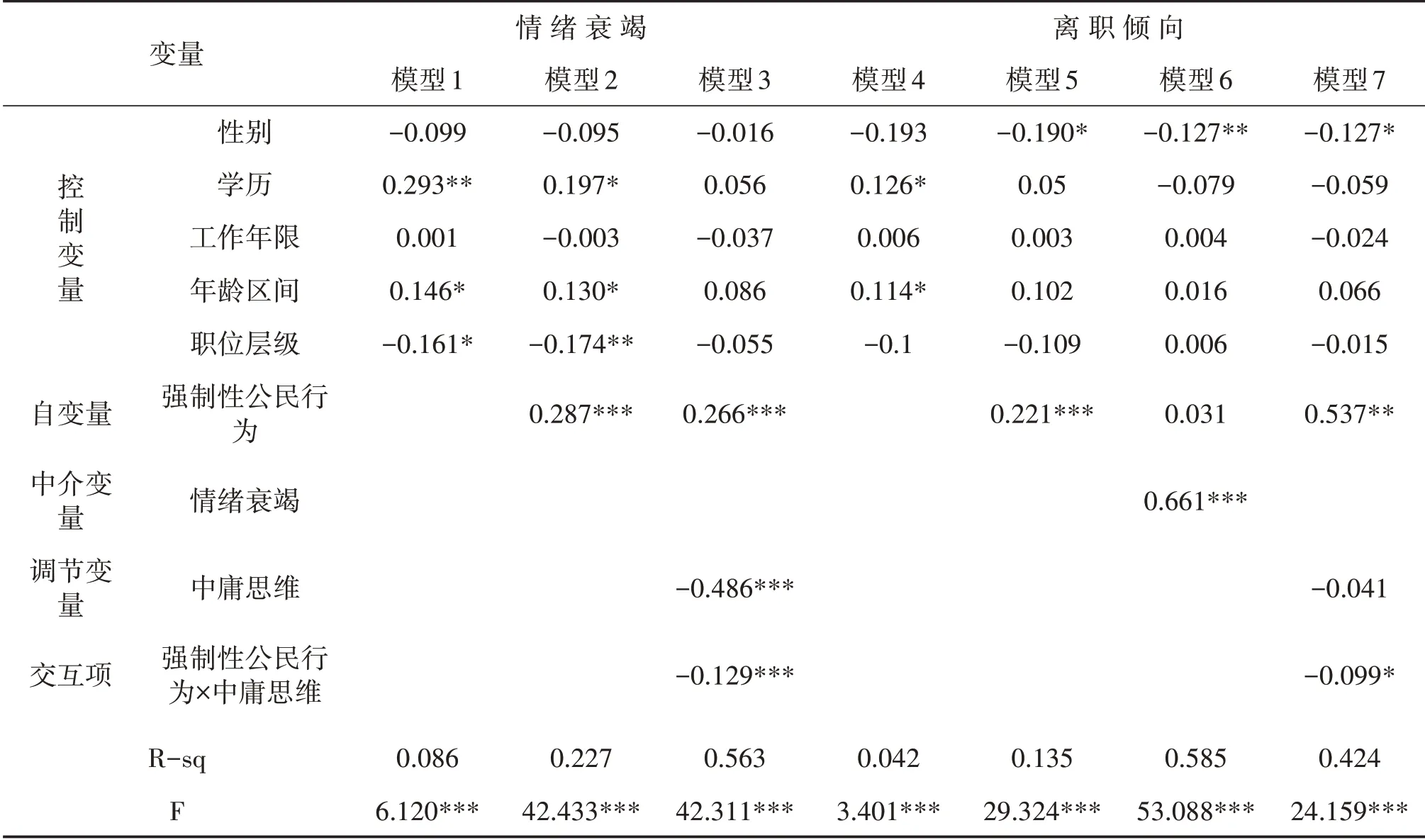

由表2模型5可知,在控制了员工的性别、出生年代、工作年限、员工学历、职位层级后,强制性公民行为对离职倾向(r=0.221,P<0.001)具有显著的正向影响。因此,H1得到验证。

2.情绪衰竭的中介作用

由表2中模型2可知,强制性组织行为对情绪衰竭有显著的正向影响(r=0.287,P<0.001);模型6结果显示,把强制性公民行为和情绪衰竭同时作为自变量纳入回归方程时,强制性公民行为(r=0.031,P>0.5)和 情 绪 衰 竭(r=0.661,P<0.001)正向影响离职倾向,但是相比情绪衰竭未被纳入模型时,此时强制性公民行为对离职倾向的影响变小且不显著,符合完全中介作用的条件。综上所述,H2和H3均得到数据验证。

3.中庸思维的调节作用

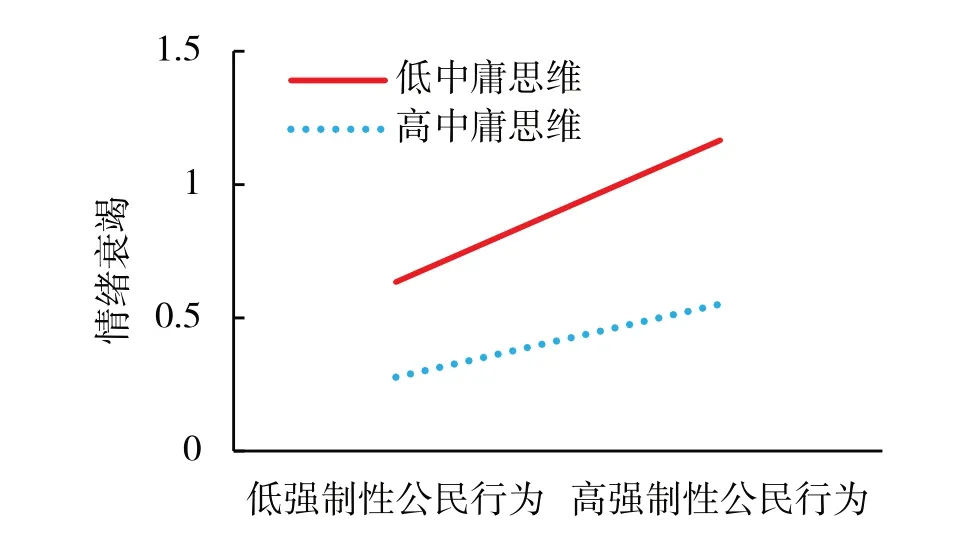

由表2模型3可知,对于强制性公民行为与情绪衰竭的正相关关系,中庸思维起到显著的反向调节,交互项的系数显著(r=-0.129,P<0.001)。为了更清晰地判断调节效果,本文根据中庸思维的均值加减一个标准差,将样本分为高低两组绘制调节效应图,对于中庸思维程度低的员工,强制性公民行为与情绪衰竭之间是显著正相关关系(r=0.361,P<0.001);对于中庸思维程度高的员工,强制性公民行为与情绪衰竭之间也呈现显著正相关关系(r=0.171,P<0.001),图2显示出在同一水平的强制性公民行为下,中庸思维程度高的员工相比中庸思维程度低的员工表现的情绪衰竭低,因此,H4得到数据验证。

图2 中庸思维对强制性公民行为-情绪衰竭的调节作用

表2 强制性公民行为对员工离职倾向影响机制的层次回归结果

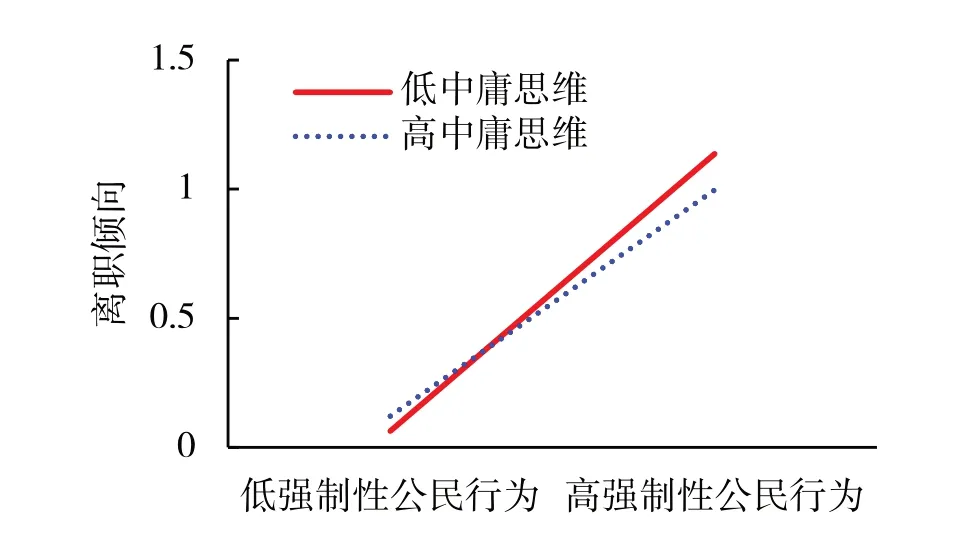

进一步利用Process插件,运用Bootstrap法检验调节中介效应,将中庸思维的均值加减一个标准差,将样本分为高低两组绘制调节效应图,对于中庸思维程度低的员工,强制性公民行为通过情绪衰竭进而影响离职倾向的间接效应显著,间接效应所构成的系数在95%的置信区间上为[0.182,0.314];对于中庸思维程度高的员工,强制性公民行为通过情绪衰竭进而影响离职倾向的间接效应显著,间接效应所构成的系数在95%的置信区间上为[0.018,0.202],零不在置信区间内,如图3所示,对于中庸思维程度高的员工,处于同一程度的强制性公民行为下有着较低的离职情绪,同时,对于中庸思维程度高的员工来说,强制性公民行为对离职倾向影响的斜率也相对中庸思维程度低的员工弱,H5也得到验证。

图3 中庸思维对强制性公民行为-离职倾向的调节作用

四、讨论与建议

(一)讨论

1.强制性公民行为对核心员工离职倾向的影响

本研究发现,强制性公民行为对员工离职倾向具有显著的正向影响,也就是强制性公民行为可以增强员工的离职倾向。这一结果为强制性公民行为的研究提供了实证依据,从实证的角度得出资源保存理论中关于员工不愿意用额外的工作资源满足工作要求的观点。组织为了实现组织目标,完成组织绩效,制定的一系列隐形规定导致员工被迫加班,被迫捐款,从而致使员工产生离职的想法。

2.情绪衰竭的中介作用

与以往的研究不同的是,本研究基于资源保存理论和认知失调理论,从情绪衰竭的角度探讨强制性公民行为到离职倾向之间的作用机制。通过对中介效应的探索,证实了情绪衰竭在强制性公民行为和核心员工离职倾向之间起传导作用。首先,强制性公民行为对情绪衰竭有正向的预测作用,即强制性公民行为水平越高,核心员工情绪衰竭越高。强制性公民行为作为员工被迫做出的组织公民行为,在一定程度上会造成员工认知和心态的变化。其次,情绪衰竭作为工作倦怠的核心维度,它是员工对工作环境最直接的感受,在资源保存理论框架下,员工会判断组织提供的工作资源和工作要求是否平衡,从而产生不同的认知,强制性公民行为在某种程度上占用员工的工作资源,结合认知失调理论,从员工的认知与行为解释强制性公民行为带来的情绪的变动,员工为了平衡认知与行为之间的偏差,会产生离职倾向。员工情绪衰竭和员工产生离职倾向都会影响工作效率和工作积极性,在一定程度会对组织产生消极影响。

3.中庸思维的调节作用

本研究从个体思维特征的角度解释了强制性公民行为对离职倾向产生影响的边界条件。将个体特征员工中庸思维引入到强制性公民行为对员工离职倾向的研究框架中,研究结果发现员工中庸思维不仅在强制性公民行为和情绪衰竭之间起到调节作用,而且对情绪衰竭在强制性公民行为对员工离职倾向的中介效应进行调节。在考虑强制性公民行为对员工情绪衰竭的影响时,由于感知到强制性公民行为以最大化实现组织目标,员工需要付出更多资源才能达到组织的绩效考核要求,这导致员工处于资源缺失的压力下,除了补充和获取资源外,非常需要员工进行自我调节。中庸思维作为个人思维特质可以及时调整员工认知和行为。具体而言,对于中庸思维程度高的员工来说,更容易从多个角度思考问题,持续审视自我感受,关注外在环境需求和他人感受,这种主动调整外在与内在之间的落差,追求和谐和避免冲突的状态有助于缓解强制性公民行为带来的负面情绪,从而削弱由强制性公民行为带来的离职意愿;相反,对于中庸思维程度低的员工来说,缺乏对周围环境敏锐地观察,更注重自我感受和自我情绪,容易出现过激行为。这种追求自我的特征对于强制性公民行为带来的情绪衰竭导致离职倾向的缓解作用较弱。本研究通过将强制性公民行为对员工离职倾向的影响分析置于传统的中国文化背景下,通过深入挖掘中庸思维对组织员工产生离职倾向作用边界,或能丰富我国管理情境下员工认知和行为的研究。

(二)建议

本文对强制性公民行为影响核心员工离职倾向的机理进行了实证分析,有助于组织完善员工离职管理实践。根据研究结论,得出以下管理启示:

第一,组织人力资源部和业务部门应明确员工职责、完善员工加班管理制度,从根本上降低组织中的强制性公民行为,从而降低核心员工离职倾向的产生。第二,改善员工情绪衰竭,从资源保存理论可知,员工产生情绪衰竭是由于工作资源不能满足工作需求,那么组织应该适当降低组织要求和提高员工工作资源,具体包括树立正确的职业认知、合理的工作安排和晋升制度、融洽的工作氛围、舒适的办公环境、定期的职业培训等。第三,从员工中庸思维考虑,中庸思维程度高的员工相比中庸思维低的员工,更能缓解强制性公民行为导致的情绪衰竭和离职倾向,所以企业可以考虑在招聘环节加入对于员工中庸思维的考察,选择更合适企业的员工,同时做好员工分类培训管理,加强员工个人价值和组织文化的融合。

本研究存在一定的不足和局限,首先是调研对象的选择局限于民航业,希望在未来的研究中选择更多行业的核心员工进一步研究,提高研究的应用度。其次是调研数据是横截面的数据,难以准确有效地体现出员工感知的强制性公民行为、情绪衰竭、中庸思维及离职倾向,在未来的研究中应收集来自不同时间点的数据进行研究,提升研究的精确度。