战国至西汉时期遣策的解读

胡晓烨

丧葬文化是中华文化的重要组成部分,古代墓葬是丧葬文化外显和考古出土文物的重要场域。以简牍为主要载体的遣策,形成于中国古代社会以物质和精神层面送别亡人的丧葬仪式,起着沟通人间与冥世的作用。

遣策源流考

(一)概念溯源:所谓遣策,“书遣于策”

遣策,或曰“遣册”,是为墓葬中随葬物品之清单。这一概念由叶恭绰先生于1955年为史树青先生《长沙仰天湖出土楚简研究》作序时提出。序中谈道:“策中所书各物,大抵皆金属、丝属,其为赠遣送之物,无可疑者,因断此项竹简,当即仪礼中之遣策国。”即认为遣策是“赠遣送之物”,是墓葬的随葬品清单。

遣策,溯其来源,可见《仪礼·既夕礼》中“书于方,若九,若七,若五。书遣于策”的记载。遣策与方一样,都是出现于古人丧葬活动中的概念和实物。古人将赠予丧家的助葬送葬之物以九行、七行或五行的形式记录在方上,将随墓主入葬的物品记录在策上。郑玄注云:“方,板也。书奠赙赠之人名与其物于板。每板若九行,若七行,若五行。策,简也。遣,犹送也。谓所当藏物茵以下。”又有注“遣者,入圹之物”。“遣”字,意为遣送,具有送亡人离开人间之意。记录随葬物品的遣策,其物质载体一般为竹简或木简,往往放置于墓室中铺垫的随葬品之下。有疏云:“《聘礼记》云:‘百名以上书于策,不及百名书于方。’以宾客赠物名字少,故书于方。遣送死者明器之等,并赠死者玩好之物名字多,故书之于策。”策可以记录更多的内容,故将内容更为丰富的遣送死者所用明器和陪葬死者之物记于策上;方能记载的内容相对较少,故将内容体量较少的宾客助葬之物记于方上。

目前学界尚有关于“遣策”与“方”概念之别的讨论,但将“遣策”定义为随葬品之清单的观点基本得到学界认同。笔者以为,虽然传世古籍中对遣策和方进行分别记载,但从目前考古成果来看,又或因时人亦将助葬之物用于陪葬的行为,遣策与方的区别并不明晰。一方面,从其外在表征看,遣策与方形制相仿、用途相似;另一方面,从其内容看,出土遣策的记录内容除墓主的随葬物品,还包括亲朋好友助葬赠送之物。简而言之,出土“遣策”包含“方”的内容,对“赠遣送之物”均有涵盖,故称遣策是古代墓葬随葬品之清单。

(二)遣策背后的生死观:灵魂不灭观念

“众生必死,死必归土”,死亡和处理死亡是人类社会性活动的重要组成部分。在原始社会早期,社会生产力和人们的思维能力均较低下,处于对死亡的无意识阶段。随着社会生产力的发展,人们对自身的认识不断深入,同时开始对影响死亡的“神秘力量”有所恐惧。人们一边认为“万物有灵”,一边相信人有灵魂且“灵魂不灭”,这是人们畏惧死亡的体现,同时又是对这种畏惧的反抗。

“灵魂不灭”观念在夏、商、西周时期进一步发展,《礼记·表记》的“夏道尊命,事鬼敬神而远之”“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”“周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之”,均体现出时人对灵魂的态度,即除畏惧外亦有尊敬之意,同时礼制思想和等级秩序与“灵魂不灭”观念逐渐交融渗透。

春秋战国时期是思想大变革的时代,思想的碰撞与交融在这一时期成为常态,一些有远见的思想家对亡人是否拥有灵魂发出质疑,在人和神的关系上提出诸如“夫民,神之主也”等冲击传统灵魂观念的说法。但总体上看,时人对鬼神灵魂的信仰依然牢固,寄托着古人灵魂信仰的丧葬礼仪在与“礼”的结合中地位得到巩固。《左传·哀公十五年》中记载“事死如事生,礼也”,既反映出时人对亡人的尊敬和对鬼神的敬畏,又体现出丧葬礼仪已成为礼制的重要组成部分。在我国现存最早的关于礼仪制度的专书《仪礼》中,《丧服》《士丧礼》《既夕礼》和《士虞礼》四篇均与丧葬有关,占据《仪礼》现存十七篇中的相当比重。在我国传统的“礼文化”中,丧葬一事发挥着巩固等级制度、维系社会关系和稳定统治秩序的作用,在我国古代礼仪制度中具有重要地位。

秦汉时期,传统的灵魂不灭观念继续发展,厚葬风气盛行,时人认为阴阳两界是有所沟通的,于是在墓葬的形制和随葬品等方面模仿人世间的住宅和日常生活器具,以期死者在冥世的生活如生前一般富足舒适。秦始皇本人就痴迷于长生不老,喜好神仙方术,客观上自上而下对灵魂不灭观念的发展起到推动作用。秦人认为祖先的灵魂会影响生者,如在云梦睡虎地发现的秦简中就有“甲乙有疾,父母为祟”“丙丁有疾,王父为祟”“戊己有疾,巫堪行,王母为祟”等相关记载,体现出时人认为去世祖先的灵魂可以福祸后人的观点。汉代,对丧葬的重视、对鬼神之灵的敬畏在当时社会上下均有发展。一方面是统治者多重丧葬祭祀,如汉高祖“甚重祠而敬祭”,十分重视修建祠庙和祭祀活动;另一方面,民间厚葬成风,甚至出现“畏死不惧义,重死不顾生,竭财以事神,空家以送终”的社会现象,重视亡者更甚于生人。在这种注重丧葬、强调厚葬的风气下,统治阶级强调“小不得僭大,贱不得逾贵”,借助丧葬中的礼制思想和等级观念约束人们的社会行为,这在遣策档案的使用过程中亦有所体现。

遣策与“礼”

丧葬礼仪是我国古代礼制的重要组成部分,形成于丧葬行为之中的遣策自然具有浓厚的“礼”的属性。

其一,遣策使用之“礼”。古时遣策并非人人皆可使用,深受社会等级制度的影响。墓主的身份决定其墓葬是否能够使用遣策。在《仪礼·既夕礼》的相关记载中,遣策的使用背景为士的葬礼。由此推断,身份地位在“士”及以上的墓主才有资格使用遣策。

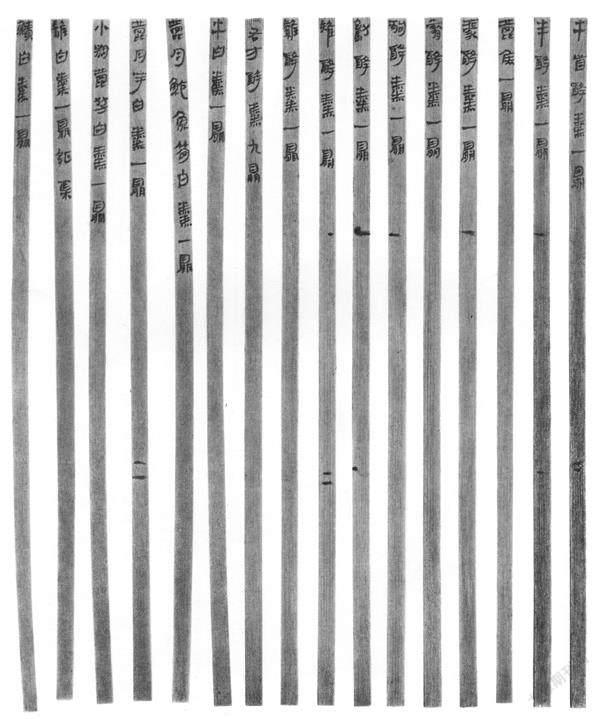

其二,遣策形制之“礼”。墓主身份的影響亦体现在遣策的形制上。以战国楚地遣策为例,从封君或上大夫墓中出土的遣策,其长度在70厘米左右;从士墓中出土的遣策,其长度在15~40厘米之间;从下大夫墓中出土的遣策,其长度区别较大,有达64厘米之长的,有12厘米之短的,中间的在20~40厘米之间。据此推测在每一阶层中或有更进一步的等级区分。

其三,遣策格式之“礼”。遣策的书写往往遵循一定的格式规范。以战国时期的遣策为例,这一时期的遣策往往在开头有记录死者身份和下葬时间的题记,简文内容是对随葬品及其形制特征的描写,简文体现了包括同类相近排列和分类提行的分类思想。

其四,遣策功能之“礼”。遣策除起到沟通人间与冥世两界的作用,还在丧葬活动中发挥着对照清点的功用。古人书写遣策,在入圹之前将遣策记录与随葬品实物对照清点,既是为了防止放置随葬品时出现疏忽遗漏的现象,又是对中上阶层遵循礼制而不逾矩的监督。这体现出我国古代统治者为维护统治秩序,借助等级规范对包括丧葬活动在内的社会行为的严格约束。

遣策的出土情况

我国考古发现的第一批遣策,是自1951年冬至1952年在湖南长沙五里牌406号墓发掘出土的。此后七十年,全国各地陆续出土了大量具有遣策性质的简牍。

目前,已出土的遣策最早可追溯至战国时期,如湖南长沙五里牌406号墓、仰天湖25号墓、临澧九里1号墓,湖北江陵望山2号墓、藤店1号墓、江陵天星观1号墓、随州曾侯乙墓、江陵秦家咀99号墓、荆门包山2号墓、黄冈黄州曹家岗5号墓,河南新蔡葛陵墓、信阳长台关1号墓等地。从地理位置上看,这一时期的遣策多发现于现在的河南与湖南、湖北一带,即战国时的楚国地区。

秦朝遣策出土数量少,以湖北江陵杨家山135号墓发掘出土的为代表,这与朝代寿命短暂、形成遣策少也有一定关系。

西汉是目前出土遣策较多的时期,考古发现遣策的墓葬包括江苏海州网疃庄木椁墓、海州霍贺墓、海州侍其墓、盐城三羊墩1号墓、扬州仪征市胥浦101号墓、扬州平山养殖场3号汉墓、连云港市陶湾黄石崖西郭宝墓、连云港东海尹湾2号墓、连云港东海尹湾6号墓、连云港市唐庄高高顶汉墓、连云港海州双龙1号汉墓、邗江胡场5号墓,湖北云梦大坟头1号墓、江陵凤凰山9号墓、江陵凤凰山10号墓、江陵凤凰山8号墓、江陵凤凰山167号墓、江陵凤凰山168号墓、江陵凤凰山169号墓、江陵张家山247号墓、江陵毛家园1号墓、江陵高台18号墓、江陵高台6号墓、光化五座坟3号墓、沙市萧家草场26号墓、荆州纪南松柏1号汉墓、荆州谢家桥1号汉墓,湖南长沙马王堆1号墓、马王堆3号墓,广西贵县罗泊湾1号墓,山东日照海曲106号汉墓。在地理位置上以现在的湖南、湖北、江苏、广西为代表的南方地区发现的遣策居多,此外山东日照也有遣策出土。

遣策的价值

(一)遣策的史学研究价值

遣策所记录的内容对史学研究有很大价值。遣策简文对墓主生前家中的人员结构有所体现。比如马王堆3号墓中的遣策,其内容展现出墓主侯家中的奴仆种类、数量比例、身份地位和管理架构,有利于探究当时贵族家中的管理体系。

遣策本身就是礼制之下丧葬活动的产物,是“礼”在社会生活中的反映,对于研究丧葬礼仪和丧葬制度有较大价值。结合前文所述,今人对墓葬使用遣策这一现象本身以及墓葬出土遣策的形制、内容、格式等特征的研究,可有资于探究我国古代丧葬礼仪和制度。

古人对人死后场景的想象来源于自己在现实生活中所经历的各种社会实践,因此他们认为人在死后仍需像生前一样生活和生产,仍然需要衣食住行等诸多物品。因此,古代墓葬的内容可映射当时社会现实情况。从随葬品中,我们可以管窥古人社会生活情况和社会风尚状况。

在对古代饮食文化的研究中,遣策记录了当时的食物种类及其名称、烹饪食品所使用的技术方法、饮食活动所使用的各种器具,同时反映出时人的饮食结构和当时社会农业、手工业的发展情况。

在对古代服饰文化和服饰制度的研究中,遣策不仅记载了随葬衣物的种类与名称,还分别对其颜色、纹样、材质等特征进行描述。这些对衣物的记录不仅体现了各类服饰的形制与功能,同时也反映出某一具体时空所经历的文化碰撞与文化演变。作为对当时人们所穿的符合其身份的真实衣物的记录,遣策可辅助研究其所处历史时期的服饰文化与服饰制度。

在对古代用车文化的研究中,遣策中有大量关于随葬之车的记录,反映出墓主生前及其家中的日常用车情况。这些遣策记录,在古代车马形制、用车等级规制、车辆命名特点、时人出行方式等方面均提供了研究材料。

(二)遣策的考古学研究价值

遣策与考古学的关系可以辩证地看待:一方面,大部分遣策出土于考古活动,遣策是考古成果;另一方面,遣策具有考古学研究价值,对考古工作产生影响。遣策的考古学研究价值可概括为如下几个方面:

其一,遣策有利于墓葬实物的对应与辨认。遣策的简文记录着墓葬随葬品的名称和数量,有时还对每一类器物的材质、形制、大小等特征进行描述,为考古工作中对随葬品实物的辨认和对应提供参考依据。

其二,遣策本身具有对其原始空间摆放位置的研究价值。由于遣策在墓葬中掩埋时间过长,出土时已散乱,编联痕迹多不可见,因此对遣策的简序复原研究成为考古工作的一项任务。一般地,如果墓葬保存良好,随葬品实物发掘出土时的空间位置基本与入圹时的原始空间位置排列相一致,既为遣策的排序复位提供借鉴,又反映出墓葬的布局安排、随葬品之间的关系、所处历史时期的丧葬礼仪和生死观念等。

其三,遣策可以辅助对墓葬的断代和墓主身份的确定。从遣策的使用与形制看,遣策是否能够使用受墓主身份等级的影响,遣策的长短也往往与墓主的社会地位成正相关。从遣策的内容看,无论是遣策中直接记载的墓主身份及下葬时间,还是其所记录的服饰、器物等随葬品的特征和规制,均可以作为判断墓葬时间、墓葬等级、墓主身份的依据。

(三)遣策的语言学研究价值

训诂是对古书词语的解释,即用当代话语解释字词之古义。出土遣策中所记录的内容有助于训诂学研究的推进,其中以名物训诂为最。名物训诂的训释对象为形制明确的具体物体,但由于“文獻的简略性、语言的抽象性、作者的局限性”所限,加之出于谨慎起见的考虑,传统名物训诂往往笼统解释,在指向性的特征下说明某一名物的大致类别,无法全面传递古代实物的真实信息。遣策记录了详细具体的古代名物,内容保有历史真实性,保持当时记录文字的真实情况,真正来源于当时的礼仪制度、社会习俗、生产活动,其文字面貌不会受历史推进过程中的历代正字系统和师法、家法传授差异的影响。同时,随遣策一同发现的古代名物材料可为名物训诂提供真实可靠的实物资料以供参考。利用遣策进行训诂,一方面可以明确古代名物字词的具体含义,另一方面亦有利于检验前人对古书校验的成果,解决聚讼纷纭的训诂问题。

遣策对字词考释研究的价值颇高。对出土遣策的内容进行考释,有助于了解墓主生前占有财富的情况以及社会的丧葬习俗、丧葬礼仪、社会生活情况。更进一步讲,通过將遣策所记之物与传世典籍相对比,学者可以对文字异构、文字通假、异名别称以及具有地域特色或时代特色的名词进行研究,并可借此进一步研究背后蕴含的特色文化。

遣策中的异体字现象亦具研究价值。作为一类特殊的汉字用字现象,异体字的出现和发展有其理据性。有学者对楚简遣策中构件不同、构型方式不同、繁简不同、构件位置不同的异构异体字,以及书写变异造成笔画微异、相同构件累增或减省、隶定造成的异写异体字分别进行梳理,同时将异体字产生原因归纳为文字运用环境、汉字发展内因、汉字书体变迁发展三方面。对遣策汉字异体字的研究可以呈现古代异体字产生、发展状况,同时有资于丰富汉字形体发展体系。

遣策作为墓主随葬品之清单,包含了大量古时表示物量的词语。因为遣策随死者一同入圹,其书写时间与墓葬时间相同,是对当时口语或书面语的真实记录,能够真实反映当时量词的用法。相关学者对曾侯乙墓竹简等六批战国竹简中的量词进行穷尽性研究,将所涉及的量词分为固定量词和借用名词充当的临时量词两类并分别说明。可见遣策无论是对语言学中量词的用法还是对汉语发展史的研究,均提供了真实可靠的资料。

(四)遣策的社会学价值

遣策可折射出古人的生死观,渗透着古人对待死亡的复杂情感。其一,遣策上所记载的随葬品基本是墓主生前日常生活所用之物,包含衣食住行各方面,反映出古人认为人死后所进入的冥界,其生存方式和社会秩序与现世基本一致的观点。其二,遣策作为墓主带入冥界的财产清单,可窥见古人在认知上将人间和冥界划分为两个不同的世界,二者虽能沟通,但仍有界限将其分隔开来。其三,遣策中的内容大多较为丰富,是厚葬观念的反映,亦可体现时人对“灵魂不灭”的坚信及对死者的敬畏态度。

透过遣策,今人可管窥古代社会等级秩序,起到见微知著的作用。遣策记载了时人对某一物品或具有某种身份的群体的称呼,将此与其他典籍中的相关记载加以对照,加之对当时社会背景的分析,可以为我国古代社会等级制度的研究提供参考材料。

(五)遣策的艺术学价值

遣策是古人在丧葬活动中以竹简木简为主要载体、以墨为主要书写字迹形成的典籍,涉及篆书、行草、隶书等多种字体。遣策文字笔法的笔锋线制、字法的结字构型、章法的排篇布局、艺术风格和艺术特征等方面均颇有研究价值。这既为当代书法创作提供了灵感和启发,又是研究中国古代书法史的珍贵材料。

遣策书法亦体现了时人的审美取向,有助于我国古代美学的研究。遣策中文字笔画的端正或斜欹、文风的流畅或曲折、运笔的严谨或随性、布局的自由或严格,均折射出古人对美的认识及对美的追求。

作为古人在丧葬活动中直接形成的原始记录,遣策是历史档案的一种。它承载着历史,是中华民族记忆建构和传承的重要资源,是认识和研究古代中国的重要资料。遣策还体现着古人朴素的会计思想,以清单的形式记载了丧葬过程中随葬墓主的物品,以便时人在丧葬活动中对照清点和管理随葬品实物。此外,遣策中所涉及的记账符号、计量单位、结账方法也对会计史的研究提供了第一手参考资料。

作者单位:山东大学