二里头陶尊“刻画符号”与夏代纪事文字

蔡运章 李迎年

2019年10月21日,在二里头遗址发掘六十周年之际,《人民日报》以《揭示古老文明的无字天书》为题进行报道。二里头文化是否真的是“无字天书”,二里头遗址是否发现夏代的“纪事文字”,这是学术界普遍关心的重要问题。1981年,该遗址出土的一件小口陶尊的肩部就明显刻有3个“符号”。

二里头陶尊“符号”的发现和探索

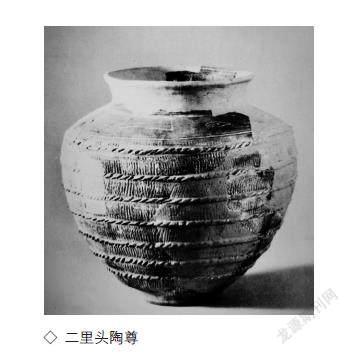

考古发掘者在《偃师二里头遗址1980-1981年区发掘简报》中指出:这件编号为81yLT22⑤:2号的陶尊,为“侈口尊,泥质灰陶。口较小,有颈,沿外侈,广肩,腹急收成小平底,饰绳纹附加堆纹,肩部划有目状纹及勾形纹。口径20.5厘米,高30.5厘米”(《考古》1984年第7期)。

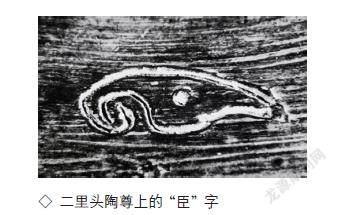

李学勤先生针对陶尊肩部右侧的“目状纹”指出:“它是由圆转流动的弧线构成的,右端略呈向下弯曲的尖角形,左端为向下卷钩的螺线形,图形中央有一圆点……或许有人会把整个符号看作眼形,中央圆点是睛珠,这同符号的轮廓实不相符。同时要注意到,‘臣’字形的眼,直到商代二里岗上层还不曾流行。”(李学勤:《二里头陶器的一个奇异符号》,载《中国古代文明的起源》,生活·读书·新知三联书店,2019年)由此可见这个“奇异符号”构形的基本特征。他也注意到这个“奇异符号”与甲骨文、金文“臣”字的有机联系。

他还特别指出,“类似的符号”在20世纪30年代良渚文化遗址发现的一件椭圆形黑陶杯上已“发现过”。在陶杯的外口沿上有“锯齿形纹饰在口沿上分布成一圈,而有两处不完全相对的缺口,各刻有一串符号”。这种在花纹间刻画“符号”的现象,在“良渚文化器物”上“屡见”不鲜。

这件“陶杯上的符号,有两个彼此相同”,即二里头陶尊线图上行自右数第二个符号和下行自右数第五个符号。这两个符号右端尖锐,左端钩卷,正与二里头小口尊上的符号相似,只是没有中间的圆点。良渚文化和二里头文化,尽管在时间、空间上均有距离,符号的相似未必全出偶然。考古发现说明,二里头文化的“鸭形壶”,则“可以上溯到良渚文化时期”。由此可见,“二里头文化有承受良渚文化影响的因素”。而“二里头小口尊上的这个符号,有可能与鸭形壶一样,源自良渚文化”。由此“可见南北陶文久已互相渗透”的基本状况(饶宗颐:《符号·初文与字母——汉字树》,上海书店出版社,2000年)。

解读二里头陶尊“刻画符号”

李学勤先生的探索,虽然尚未确认陶尊肩部右侧这个“奇异符号”到底是什么字,但是我们从中可以得到两点有益的启示:一是这个“奇异符号”或可上溯到良渚文化的陶杯“符号”,从良渚文化到二里头文化有着不同“时间、空间上”的流传脉络。二是他把这个“奇异符号”与“臣”字的“眼形”特征相联系。

(一)解读陶尊肩部右侧的“奇异符号”

因为这个“奇异符号”的“目形”特征,与甲骨文、金文“臣”字的构形相似,所以它可能就是“臣”字从良渚文化到商周甲骨文、金文演变过程的一个重要环节。

“臣”本是对古代男性罪人和战俘的“贱称”。《说文·臣部》:“臣,牵也,事君也,象屈服之形。”《尚书·费誓》:“臣妾逋逃。”孔安国传:“役人贱者,男曰臣,女曰妾。”《礼记·少仪》:“臣则左之。”郑玄注:“臣,谓囚俘。”《庄子·桑庚楚》:“其臣之尽,然知者去之。”成玄英疏:“臣,仆隶。”《战国策·秦策四》“而欲以力臣天下之主”,高诱注:“臣,服也。”这就是“臣”本是古代对男性罪人和战俘的“贱称”的由来。

我国远古时代的部族战争非常频繁,那些从异族俘获的男女俘虏,常用来从事各种劳役的“臣仆”。因此,“囚俘”“仆隶”等贱称,便成为“臣”字的基本含义。良渚文化陶杯上的兩个“臣”字,均作“”形,正像“仆隶”弯腰前行、服侍主人的卑躬样子。这当是“臣”字的初始状态。

二里头陶尊上的“臣”字,左端似由身躯演变而成圆转流动的弧线,右端则明显突出视物时眼帘向下弯曲的样子。它的整体构形,既像耳朵,又像眼睛,姑名之为“横目”状。但其与甲骨文“耳”“目”两字的构形,却明显有别。“臣”字的这种“奇异”构形,当与其在虞夏时期的地位和职司密切相关。《尚书·益稷》记载:

帝曰:“吁!臣哉邻哉!邻哉臣哉!”禹曰:“俞!”帝曰:“臣作朕股肱耳目。予欲左右有民,汝翼。予欲宣力四方,汝为。……”禹曰:“俞哉!帝光天之下,至于海隅苍生,万邦黎献,共惟帝臣,惟帝时举。”

这则文献在《史记·夏本纪》有相同的记载。《仪礼·士丧礼》“乃赴于君”,郑玄注:“臣,君之股肱耳目。”《素问·至真要大论》说:“佐君之谓臣。”这说明二里头陶尊“臣”字的“奇异”构形,正是其充当帝王“股肱耳目”的具体象征。由此可见,尧舜时期“臣”便以帝王“股肱耳目”的显赫身份,步入社会的贵族阶层。

甲骨文、金文“臣”字的“竖目”形特征(高明:《古文字类编》,中华书局,1980年),也具有独特的寓意。有商时代,如名相伊尹、傅说都出自奴隶阶层。《国语·晋语四》载:“事君不贰是谓臣。”郭沫若先生在《甲骨文字研究·释臣宰》一文里指出:“臣民均古之奴隶也。……人首俯则目竖,所以‘象屈服之形’者,殆以此也。”殷墟甲骨文中的“臣”,多属地位较高的职官。陈诚先生指出,商代的“小臣,有的地位很高,仅次于王,近似于后代之大臣”。甲骨文中的“望”“惧”“监”“临”诸字,均从“竖目”旁。因为“张望、远望要极力睁目,所以从人从竖目”,因为“人如惊惧目必变形,故从竖目”。“监”“临”,都“有监视之义”。而“臣有监临之义,其面部表情及眼睛之状况,有时自然有一种与众不同之处,故以竖目之臣表示,似为一种较为抽象的象形会意字”(陈诚:《甲骨文简明词典》,中华书局,1988年)。这说明“臣”在最高统治集团里,作为“股肱耳目”的地位在不断提高和加强,应是其构形由“横目形”演变为“竖目形”的根本原因。

每个汉字都有一部起源、形成和演变的历史。“臣”字自从在良渚陶杯上问世以来,经二里头陶尊的醒目展示,再到殷墟甲骨文里的大量出现,大约经过二千年的岁月洗礼。它不但在形体结构上发生了明显的变化,而且其含义也由“囚俘”“仆隶”等“贱称”,升华为帝王的“股肱耳目”的高级贵族。二里头陶尊“臣”字的“奇异”构形,则是其承上启下的关键环节。

(二)解读陶尊肩部左侧的两个“勾形”符号

以往学者多关注陶尊肩部右侧“目状”符号的解读,遂使读者误以为这件陶尊只刻了一个符号。我们在《二里头陶尊“臣”字解读》一文里,也忽视了其中的两个“勾形”符号,致使没能全面理解这件陶尊文字的真正寓意(《洛阳日报》2019年10月30日)。

值得欣喜的是,当我们对方城八里桥二里头文化遗址出土陶器上的“勾形”符号和“纪事文字”进行解读后,便发现二里头陶尊肩部这两个“勾形”符号,与八里桥陶器上“勾形”符号的构形完全相同。其实,这种“勾形”符号,在殷墟甲骨文和商代晚期铜器铭文里屡有发现。我们在于省吾先生《释曲》(于省吾:《甲骨文字释林》,中华书局,1983年)一文的基础上,对该字构形的演变及其相关问题进行了较全面的梳理,指出它们都应是“曲”字的初文(蔡运章、乔保同、李迎年:《八里桥“刻画符号”与夏代文字》,《寻根》2021年第3期),故本篇不再赘述。

那么,这件陶尊上两个“曲”字的含义是什么?《淮南子·主术训》“而旋曲中规”,高诱注:“曲,屈。”《玉篇·出部》:“屈,曲也。”《诗·鲁颂·泮水》“屈此群丑”,朱熹集解:“屈,服也。”《礼记·礼器》“曲礼三千”,郑玄注:“曲,犹事也。”这说明“曲”有屈身服侍之义。同时,“曲”“薄”义通。《礼记·月令》“凡曲植筐”,郑玄注:“曲,薄也。”《淮南子·时则训》“具扑曲筐”,高诱注:“曲,簿也。”《广雅·释诂一》:“薄,至也。”《庄子·盗跖》“以至德之隆也”,成玄英疏:“至,致也。”这说明“曲”字亦有致献的意思。

曲、糟义通。《释名·释语言》:“曲,局也。”《诗·小雅·正月》“不敢不局”,毛传:“局,曲也。”《广韵·烛韵》:“局,曹局。”《广韵·豪韵》:“曹,曹局也。”“曹”,读如糟。《韩非子·喻老》“登糟丘”,王先慎集解:“张榜本‘糟’作曹。”是其证。《说文·米部》:“糟,酒滓也。”“酒滓”即浊酒。《礼记·内则》“稻醴清糟”,郑玄注:“糟,醇也。”是“曲”有浊酒、醇酒之义。同时,“曲”亦可读如“”。《周礼·天官冢宰·酒正》“以式法授酒材”,郑玄注:“作酒既有米之数。”《资治通鉴·后梁纪二》“饲以而烹之”,胡三省注:“,酒母也。”“”,可泛指曲酒。

《诗经·小雅·楚茨》记载:“神嗜饮食,卜尔百福。神嗜饮食,使君寿考。”“我仓既盈,我庾维亿。以为酒食,以享以祀。”“醇酒”或“曲酒”都是古代礼神的饮品。因此,这则陶尊文字的大意是说:卑臣屈身向神灵致献美酒。

二里头陶尊“刻画符号”的特殊意义

二里头陶尊上刻画的“臣曲曲(糟)”3字,与陶尊的名义和用途密切相关。许慎《说文解字·序》载:“文者,物象之本。”我国古代自舞阳贾湖裴李岗文化到汉魏时期的器物上,常见有独立存在的“刻画符号”和单个文字。它们的含义大都与其载体的名义、用途和归属相符合,可称为“物象文字”(即“标识文字”)。它是中华先民“制器尚象”习俗的产物,也是一种特殊的纪事文字[蔡运章:《大汶口陶罍文字及其相关问题》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期)]。

陶尊是古代盛酒祭祀的礼器。《尔雅·释器》载:“彝、卣、,器也。”郭璞注:“皆盛酒尊。”邢疏:“者,尊之大也。”《礼记·明堂位》载:“山,夏后氏之尊也。”《诗·大雅·酌》:“可以濯。”《毛传》:“,祭器。”足见大尊属于类盛酒祭祀的礼器。

“臣”字与陶尊的名义相通。、雷、震、辰义通。《别雅》卷一:“雷,也。”《国语·晋语四》:“震,雷也。”《说文·辰部》:“辰,震也。”何休《公羊传·昭公二十五年》注:“辰为臣。”是其证。这说明“臣”字与陶尊的名义相符合。

“臣”字含义与陶尊的用途相符合。《周礼·春官·司尊彝》载:“其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊,皆有,诸臣之所昨也。”郑司农云:“,神之所饮也。”这说明古代帝王经常使用“”来祭祀神灵。

因、震、辰义通,《周易·说卦传》:“震,东方也。”《白虎通义·情势》说:“东方者,阳也。”东方是太阳升起的地方。郑玄《礼记·郊特牲》注:“天之神,日为尊。”《文选·张衡〈东京赋〉》“建辰旒之太常”,薛琮注:“辰,谓日、月、星也。”我国古代时常举行祭祀日月星辰的典禮,陶尊则是祭祀典礼时常用的礼器。《白虎通义·日月》说:“月为臣。”韦昭《释名》说:“臣,慎也,慎于其事,以奉上也。”(《释名补遗》)因此,二里头陶尊上“臣曲曲(糟)”3字的寓意,当是臣屈身奉上醇酒来供天神享用的意思。这说明“臣曲曲(糟)”3字的含义,与陶尊的用途相符合。

由此可见,二里头陶尊上刻画的“臣曲曲(糟)”3字,与其载体的名义和用途相符合,应是夏代“连字成组”的纪事文字。

结 语

目前,二里头遗址器物上发现独立存在的单个“刻画符号”已有30多种(许宏、袁靖主编:《二里头考古六十年》,中国社会科学出版社,2019年)。然而,该遗址出土器物上“连字成组”的纪事文字,却颇为罕见。这件陶尊肩部的“刻画符号”与河南新密黄寨二里头文化“牛骨刻辞”以及八里桥二里头文化器物上的“刻画符号”一样(蔡运章:《黄寨牛骨刻辞与夏代田猎记录》,《洛阳日报》2021年8月6日第11版),都应是夏代“纪事文字”的珍贵遗存。这些“纪事文字”的发现和解读,可以成为夏代已进入信史时代的有力佐证。因此,那种认为二里头文化是“无字天书”的古老文明,显然是一种错误认识。

综上所述,二里头遗址陶尊肩部“刻画符号”的发现和解读,对于研究二里头遗址的性质和夏代历史文化等问题,都具有重要意义。

作者单位:洛阳考古院