抗骨髓炎片对骨感染家兔血清细胞因子的影响

骞秀芳,羿凤云,孙会仙

慢性骨髓炎(chronic osteomyelitis, COL)是由细菌感染引起的骨膜、骨质和骨髓的炎性反应性疾病,具有病因复杂、病程漫长、反复发作等特点,临床多采用抗菌药物预防性应用控制感染。但长期或不规范应用抗菌药物易致耐药菌种增多,给COL的临床诊治增加了难度。抗骨髓炎片是由金银花、蒲公英等6味药组成的中成药,具有扶正护阴、清热解毒、生肌排脓之效,临床多用于骨髓炎、骨膜炎、附骨疽等疾病治疗,疗效确切。目前,将中药与抗菌药物合用,在抗感染和多重耐药菌方面发挥协同或相加作用,成为临床研究的一个热点。本研究通过COL家兔模型,观察抗骨髓炎片对实验性骨感染的预防作用及机制,为其临床合理应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验动物 健康雄性新西兰白兔50只,体重(2.5 ± 0.5)kg,由河北省实验动物中心提供。单笼适应性饲喂1周。所有动物相关操作规程均经武警北京总队医院动物伦理委员会批准通过。

1.2 试药和仪器 抗骨髓炎片(莱阳市江波制药有限责任公司产品),以0.5%羧甲基纤维素钠(CMC-Na)配制成浓度9.6%、4.8%的溶液,作为高、低剂量;盐酸克林霉素胶囊(由康普药业股份有限公司产品),以0.5% CMC-Na配制成浓度1.2%的溶液;金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus(ATCC6538P标准型),由武警北京总队医院检验科提供;鱼肝油酸钠注射液(上海信谊金朱药业有限公司产品);降钙素原(PCT)、C反应蛋白(CRP)、白介素-1β(IL-1β)、IL-4、IL-6、IL-10等酶联免疫吸附法(ELISA)试剂盒,均由南京建成生物工程研究所提供;采用光学显微镜(日本奥林巴斯公司产品);血细胞分析仪(日本希森美康株式会社产品);X线机(日本东芝公司产品);酶标仪(瑞士帝肯公司产品)进行检测。

1.3 方法

1.3.1 制备COL动物模型 参照文献[4]方法行胫骨平台手术。将新西兰白兔麻醉,仰位固定,于右胫骨近端处备皮并消毒,在近端外侧纵行剪开(切口长2 cm),分离肌肉,显露出胫骨平台(干骺端),用克氏针在干骺端钻孔以打通骨髓腔,继而向骨髓腔内注射5%鱼肝油酸钠0.1 ml,并将浸有Staphylococcus aureus菌液(1×10CFU/ml)0.5 ml的胶原蛋白海绵球塞进钻孔处。术后止血,以骨蜡封闭钻孔,缝合切口并消毒。另取新西兰白兔,除将Staphylococcus aureus菌液替换成生理盐水外,其他手术操作同上,作为假手术组。手术2周后,所有模型兔对右胫骨行X线检查,均呈现骨感染征象;并提取术区表面分泌物行细菌学培养,证实Staphylococcus aureus感染,说明模型制备成功。

1.3.2 分组和治疗 模型制备后将试验兔按随机数字表法分为:假手术组(0.5% CMC-Na)、模型组(0.5% CMC-Na)、抗骨髓炎片低剂量组(240 mg/kg)、抗骨髓炎片高剂量组(480 mg/kg)、克林霉素组(克林霉素60 mg/kg),每组10只。术后第2天各组开始灌胃给药(5 ml/kg),持续6周,假手术组和模型组给予等体积溶媒。

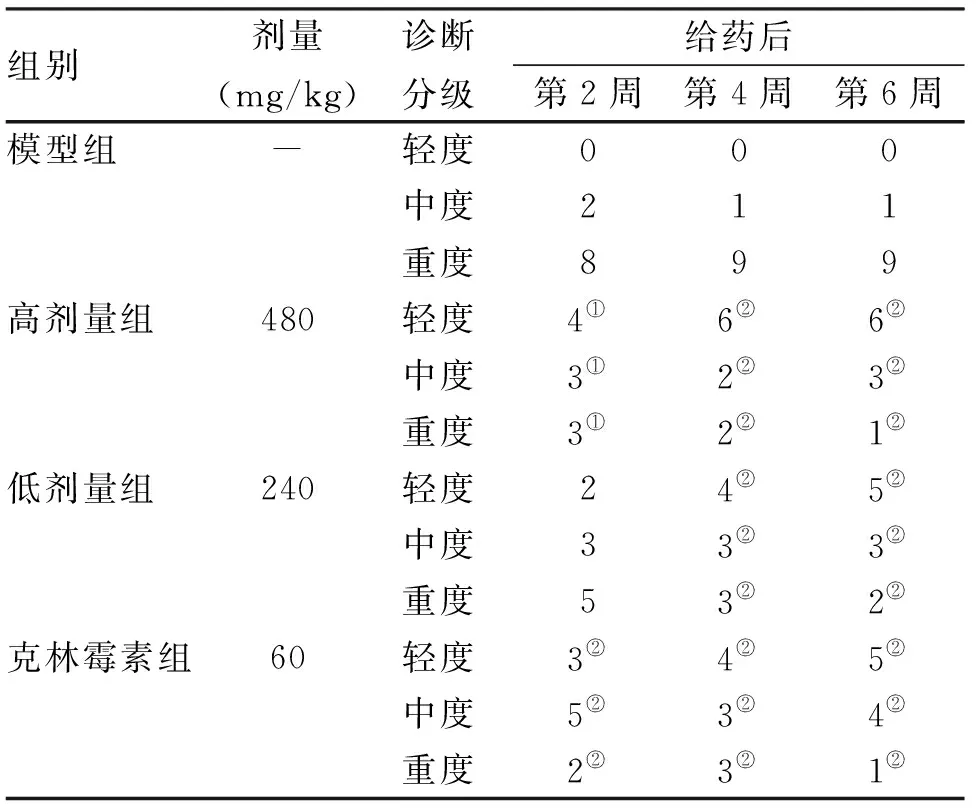

1.3.3 X线片诊断分级 各组分别于给药后第2、4、6周麻醉,将所有试验兔的右胫骨行X线片,参照文献[6]方法对X线片进行诊断分级:(1)轻度,有局灶性骨质破坏或缺损区,周围密度高,小范围的骨膜增生,骨纹理趋于规则;(2)中度,病变区显著增生,骨质密度增高,髓腔狭窄或消失,骨纹理不规则;(3)重度,病变区广泛,可见软组织包块影,骨膜增生,骨质显著破坏,有多处透亮区,死骨呈大片状或不规则游离。

1.3.4 红细胞沉降率(ESR)和白细胞计数(WBC)测定 分别于给药后第2、4、6周,各组试验兔禁食不禁水12 h,自耳缘静脉采血,取其中1 ml采用血细胞分析仪检测ESR和WBC。

1.3.5 血清因子检测 取上述耳缘静脉血2 ml,离心分出血清,ELISA法上酶标仪测定感染性指标PCT、CRP水平及促炎/抗炎细胞因子(IL-1β、IL-4、IL-6、IL-10)水平,操作按试剂盒说明书进行。

2 结 果

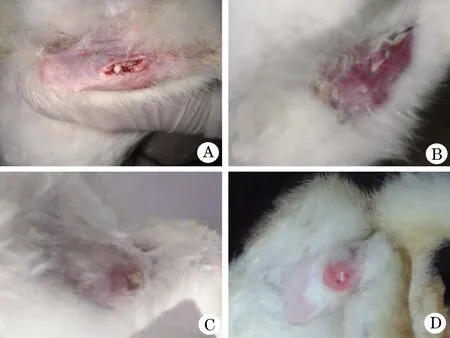

2.1 抗骨髓炎片对COL家兔胫骨诊断分级的影响 假手术组基本正常,未纳入诊断分级。模型组家兔胫骨处发红、肿胀明显,部分存在破溃成窦道并有白色脓流出等现象(图1),X线片诊断分级以重度为主。各给药组家兔胫骨处发红、肿胀较轻,部分未见窦道,部分窦道较快愈合;抗骨髓炎片高剂量组X线片诊断分级以轻、中度为主,与相应时间点模型组相比,差异有统计学意义(<0.05);抗骨髓炎片低剂量组X线片诊断分级在给药后第4、6周与相应时间点模型组相比,差异均有统计学意义(<0.01,表1)。

图1 各组家兔胫骨情况A.模型组;B.高剂量组;C.低剂量组;D.克林霉素组

表1 抗骨髓炎片对COL家兔胫骨诊断分级的影响

2.2 抗骨髓炎片对COL家兔炎性指标的影响 与假手术组相比,模型组动物ESR、WBC、PCT和CRP在给药后第2、4、6周均有明显升高(<0.01);抗骨髓炎片高、低剂量组和克林霉素组ESR、WBC、PCT和CRP在给药后第2、4、6周均有显著降低,与同一时间点模型组比较,差异均有统计学意义(<0.05,表2)。

表2 抗骨髓炎片对COL家兔炎性指标的影响

2.3 抗骨髓炎片对COL家兔血清细胞因子的影响 与假手术组相比,模型组动物血清IL-1β和IL-6含量在给药后第2、4、6周均明显升高,IL-4和IL-10含量分别在给药后第2、4、6周和给药后第4、6周明显升高,差异均有统计学意义(<0.05);与模型组相比,抗骨髓炎片高、低剂量组IL-1β和IL-6含量在给药后第2、4、6周均显著降低,IL-4和IL-10含量在给药后第6周显著升高,差异均有统计学意义(<0.05,表3);克林霉素组对血清IL-4和IL-10含量差异无统计学意义。

表3 抗骨髓炎片对COL家兔血清细胞因子含量的影响

3 讨 论

控制感染、促进骨修复是临床骨感染的研究重点,只有控制感染,才能为进一步修复骨组织缺损创造条件;临床上针对COL采取的长期或不规范应用抗菌药物的治疗方式,易致耐药菌的产生,进而使感染愈加难以控制。COL属中医学“附骨疽”范畴,中医认为“附骨疽”多因机体感受外来伤害之毒邪或患病后余毒未清,邪毒蕴结于筋骨,壅盛之湿热阻塞经络,毒聚血凝,日久而病;治法当清热解毒、活血生肌、行瘀通络、调补气血等。本研究采用的抗骨髓炎片成分(金银花、白头翁、地丁、半枝莲、蒲公英、白花蛇舌草)皆为苦寒之品,共奏清热解毒、散瘀消肿之功;现代药理学研究也表明,抗骨髓炎片各成分对多种病原微生物特别是Staphylococcus aureus有明显的杀灭或抑制作用。本研究采用COL急性感染阶段开始给药的方式观察抗骨髓炎片的疗效,X线片诊断分级结果表明抗骨髓炎片可显著减轻家兔胫骨感染的严重程度,提示该药可能通过改善机体整体状况、调节内环境等途径,以促进骨修复。

血液学参数ESR和WBC活性常用于评估机体炎性反应程度,血清炎性标记物PCT和CRP是骨与关节感染性疾病病情进展和临床疗效的判断依据。本研究中假手术组ESR和WBC水平极低,而模型组WBC在各时间段均保持在较高水平,随时间推移模型组ESR有一定降低,但与假手术组差异明显,说明COL家兔发生了严重的炎性反应;模型组血清PCT和CRP水平随时间推移有回落趋势,符合COL从急性演变至慢性的表现;抗骨髓炎片在治疗2、4、6周后可使ESR、WBC、PCT和CRP水平明显降低,结合胫骨X线片诊断分级的结果,提示抗骨髓炎片可在一定程度上控制COL家兔的感染,减轻炎性反应所伴随的骨组织破坏,有利于骨组织的修复愈合。

促炎与抗炎细胞因子间的平衡在COL病理进程中发挥着重要的作用。IL-1β和IL-6作为被普遍认可的炎性反应细胞因子,当组织受损时会导致炎性反应,影响体内骨吸收与骨形成的动态平衡,加重骨组织的破坏。抗炎细胞因子IL-4、IL-10则可抑制过度的炎性反应,促进骨组织修复,在骨感染进程中发挥维持组织稳态的作用。有研究发现,COL患者血清中IL-6浓度明显高于健康人群,且与骨质破坏程度呈一定相关性;骨髓间充质干细胞可增强由Staphylococcus aureus所致骨感染动物的细菌清除能力,原因可能与抗炎细胞因子IL-10表达上升相关。本研究中,模型组COL家兔血清促炎细胞因子IL-1β和IL-6表达有明显升高,抗炎细胞因子IL-4和IL-10表达亦有不同程度的增多,这与文献[18]报道的研究结果类似,说明促炎与抗炎细胞因子平衡参与了COL病理进程;治疗后不同时间段,抗骨髓炎片高、低剂量组均可显著减少家兔血清IL-1β和IL-6表达,治疗后6周可显著增加血清IL-4和IL-10表达,提示抗骨髓炎片可能是纠正了细胞因子间的失衡状态,改善了机体的免疫功能和整体状况,进而减轻骨组织的破坏程度,本研究结果也为该药物在骨髓炎治疗方面的临床应用提供了一定的参考价值;克林霉素对血清Th2型抗炎细胞因子IL-4和IL-10含量则无明显影响,提示抗骨髓炎片作用机制与克林霉素不同,鉴于淋巴细胞Th1/Th2亚群及其分泌的细胞因子在免疫功能中所起作用的重要性和复杂性,药物对Th1/Th2亚群的影响尚需深入探讨。

总之,抗骨髓炎片可能是通过恢复促炎与抗炎细胞因子平衡、减轻炎性反应程度等途径实现对COL家兔骨感染的保护作用,其具体作用靶点值得进一步研究。