动脉内尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床效果分析

苗培栋,姜宇东,李颖

(1.大连市第三人民医院介入科,辽宁 大连 116023;2.大连市第七人民医院精神科,辽宁 大连 116023)

临床治疗中,急性脑梗死属于一种较为普遍的脑血管疾病,主要是由于脑动脉血流突然中断导致局部脑组织缺氧、缺血,进而损伤神经功能,该病具有发病率、致残率及致死率均较高的特点,严重威胁患者的身体健康及生命安全[1]。因此,给予确诊患者有效的干预措施,有利于改善预后。目前,溶栓治疗的应用较为广泛,采用该方法可疏通闭塞血管,有效恢复缺血脑组织血供情况,进而抢救濒死的神经细胞,减少机体脑梗死情况,其中尿激酶的应用较为广泛[2-3]。基于此,本研究旨在探讨动脉内尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取 2019 年 1 月至 2020 年 6 月本院收治的急性脑梗死患者102 例作为研究对象,随机分为研究组与对照组,各51例。研究组男29例,女22例;年龄43~76岁,平均(49.6±7.4)岁;发病至入院1~11 h,平均(3.5±0.9)h。对照组男31 例,女20 例;年龄45~78 岁,平均(49.7±7.2)岁;发病至入院1~12 h,平均(3.7±0.8)h。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本研究获得医院伦理委员会审核批准。纳入标准:均符合急性脑梗死的诊断标准;发病时间1~12 h,其中颈内动脉系统发病在6 h内,而椎基底动脉闭塞在12 h内;患者及家属均签署知情同意书。排除标准:存在脑动脉里以及外伤性颅内出血者;凝血功能异常者;入组前接受相关抗凝药物治疗者;存在溶栓禁忌证及对溶栓药物过敏者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组采用常规治疗,患者入院后立即对其进行脑部CT、心电图、血常规以及凝血时间等检查,依据患者病情严重程度给予抗凝、脱水、消除氧自由基、营养神经以及抗血小板集聚等治疗。

1.2.2 研究组 研究组在对照组基础上采用动脉内尿激酶溶栓治疗。具体方法:借助Seldinger技术进行股动脉穿刺及插管,并对患者的脑血管情况实行造影检查,确定栓塞的具体位置、程度以及血管情况,从而提供较为可靠的手术信息。临床主治医师首先将微导管置入患者血栓附近的闭塞血管或者其患侧的颈内动脉处,然后实行相应的溶栓治疗。借助微导管向其病变部位的血管内镜持续泵入已经溶入10 ml 0.9%氯化钠溶液中的10 万U 尿激酶(广东天普生化医药股份有限公司,国药准字H20113006),流速1~1.2 万U/min。经脑部造影若显示其闭塞血管再通则可停止溶栓治疗,使用最大剂量,但不得>100万U。术后采用0.4 ml的低分子肝素(深圳赛保尔生物药业有限公司,国药准字H20060190)进行皮下注射,每天 2 次,术后 24 h 口服阿司匹林(武邑慈航药业有限公司,国药准字H20053320),每天150~300 mg,并采用头颅CT 检查确定其是否存在颅内出血情况,2 d后停止使用低分子肝素,然后采用抗血小板药物或者抗凝药物进行常规治疗。两组均治疗7 d。

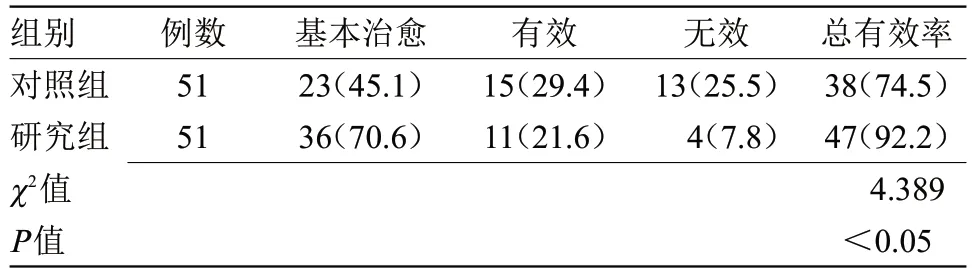

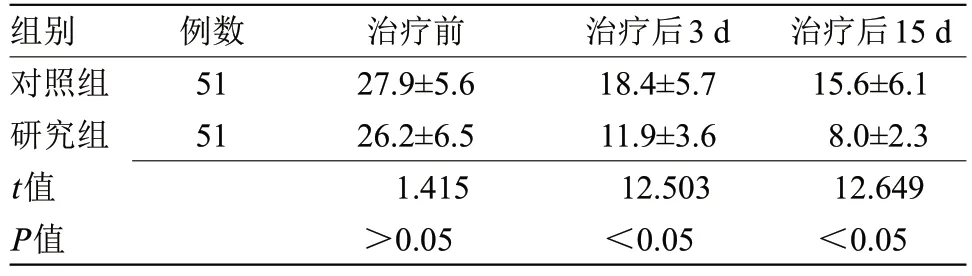

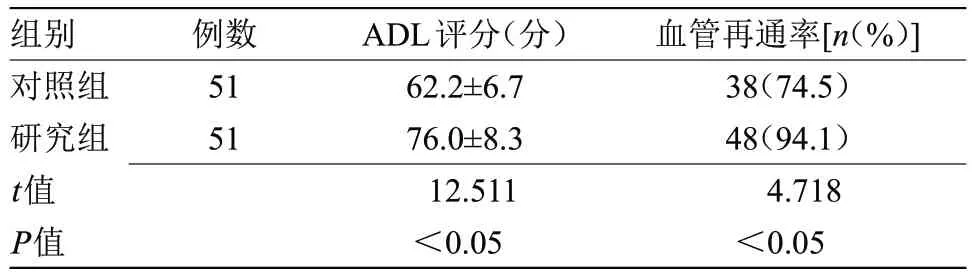

1.3 观察指标 ①比较两组临床疗效,采用神经功能缺损量表进行评价:基本治愈,治疗后患者NIHSS评分降低>90%;有效,治疗后患者NIHSS评分降低46%~89%;无效,未达到上述标准,甚至存在病情加重。总有效率=基本治愈率+有效率。②比较两组NIHSS 评分,主要包括上下肢活动能力、意识状态、肢体感觉以及眼球活动等11 项内容,总分42 分,分值越高表明患者神经功能缺损情况越严重。③比较两组日常生活能力以及血管再通情况,其中日常生活能力采用ADL 量表对患者穿衣、翻身、坐起、如厕以及上下楼梯等情况进行判定,总分100分,分值越高表明患者日常生活能力越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“”表示,行t检验,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 研究组治疗总有效率为92.2%,高于对照组的74.5%(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]Table 1 Comparison of clinical efficacy between the two groups[n(%)]

2.2 两组NIHSS评分比较 治疗后3、15 d,研究组NIHSS评分均低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组NIHSS评分比较(,分)Table 2 Comparison of NIHSS scores between the two groups(,scores)

表2 两组NIHSS评分比较(,分)Table 2 Comparison of NIHSS scores between the two groups(,scores)

组别对照组研究组t值P值治疗后15 d 15.6±6.1 8.0±2.3 12.649<0.05例数51 51治疗前27.9±5.6 26.2±6.5 1.415>0.05治疗后3 d 18.4±5.7 11.9±3.6 12.503<0.05

2.3 两组ADL评分及血管再通情况比较 研究组ADL 评分及血管再通率均高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组ADL评分及血管再通情况比较Table 3 Comparison of ADL scores and vascular recanalization between the two groups

3 讨论

目前,脑梗死疾病在临床中较为常见,且在中老年患者中具有较高的发病率,尤其是血液黏稠度较高以及动脉粥样硬化的患者[4]。急性脑梗死主要是由于脑局部供血区的血流中断,从而导致脑组织出现软化坏死、缺氧及缺血等情况,并伴随一系列的神经系统症状[5]。急性脑梗死病灶主要是由中心坏死区以及其周围的缺血半暗带组成,机体缺血中心区的神经元能在极短时间内出现坏死,但其周围缺血半暗带内仍存在侧支循环,从而可获取一定的血液供应,同时,存在大量存活神经元,使其处于可逆状态[6]。因此,加速其缺血半暗带区血流灌注情况的有效恢复,以及保护上述神经元是治疗急性脑梗死患者的关键。相关研究显示,采用介入动脉溶栓治疗急性脑梗死患者效果显著,但对于其发病部位不同治疗时间窗也存在一定差异,其中颈动脉系统大多在6 h以内,而椎基底动脉系统则大多为12 h,且治疗越早其应用效果越好[7-8]。目前,尿激酶是临床中较常使用的溶栓药物,该药物能对内源性纤维蛋白溶解系统产生有效作用,并能将溶解酶原催化裂解为纤溶酶,进而使机体内的相关凝血因子、纤维蛋白凝块以及纤维蛋白原等物质得到有效降解,从而达到较好的溶栓效果[9-10]。本研究结果显示,研究组治疗总有效率高于对照组;治疗后3、15 d,研究组NIHSS 评分低于对照组(P<0.05)。说明采用动脉内尿激酶溶栓治疗急性脑梗死患者,能提升其临床效果,改善神经功能缺损情况,利于患者预后。急性脑梗死患者发病后,在较早时间内采取溶栓治疗能显著提升血栓局部的血药浓度,同时,可减少药物使用剂量,最大程度减少用药期间的不良反应发生情况[11]。本研究结果表明,研究组ADL评分及血管再通率均高于对照组(P<0.05)。说明,采用动脉内尿激酶溶栓治疗能有效提升急性脑梗死患者的日常生活能力,提高其血管再通率。采用动脉内尿激酶溶栓介入治疗期间,在提升其血栓局部血药浓度的同时,能对血栓溶解情况进行详细观察,从而准确掌握用药剂量,显著降低出血风险[12]。但该项治疗方案对于医疗设备以及操作人员的技术水平均具有较高要求,不利于在基层医院广泛推广,因此,对于基层医院内接受的脑梗死患者实行治疗期间应严格掌握其救治时间窗,若无条件救治则应及时转诊,以便为患者赢得有效的抢救时间。

综上所述,采用动脉内尿激酶溶栓治疗急性脑梗死患者,效果显著,能改善患者神经功能缺损情况,提高其日常生活能力与血管再通率,值得临床推广应用。