中国主要少数民族人口转变与人口红利研究

张建武,薛继亮

(1.广东外语外贸大学 经济贸易学院, 广东 广州 510420;2.内蒙古大学 经济管理学院, 内蒙古 呼和浩特 010021)

2020年,中国劳动年龄人口(15~64岁)进一步降至10.07亿人,占比71.8%[1]。人口红利消失和老龄化并存,劳动年龄人口由抚育子女转变为赡养老人。中国少数民族人口是中国人口的重要组成部分[2],随着汉族人口政策的不断变化,少数民族人口转变虽然现在表现出和汉族不一样的趋势,尤其表现在人口转变比汉族慢,人口红利也没有像汉族一样已经消失等方面。但是未来会怎样?会不会演化为和汉族一样的趋势?这是本文以中国主要少数民族人口转变和人口红利为研究主题的动机,同时论证少数民族人口转变和人口红利问题有助于完善现有的生育政策和人口政策。

一、文献回顾

当代人口学特征的民族性是民族形成、发展过程中环境影响的积淀。“胡焕庸线”作为中国人口的突变线,是少数民族人口研究的重要标志。高向东等从民族人口的视角出发,收集和整理1953—2010年6次全国人口普查的县级资料,对“胡焕庸线”两侧的民族人口分布状况、变动趋势进行统计和分析,发现中国少数民族人口空间分布不均衡,具有显著的空间集聚性,少数民族人口在传统分布区形成多个热点分布区域;中国少数民族人口分布广泛,民族人口向东部地区乃至全国范围迁移扩散的态势显著;中国少数民族人口分布格局具有非凡的稳定性。1953—2010年东南半壁和西北半壁少数民族人口75∶25的比重一直相对稳定,“胡焕庸线”是中国少数民族人口的突变线[3]。 晏月平等运用人口重心与普查资料分析了我国民族人口分布与重心变动。少数民族人口主要集中分布在西部偏远、内陆山区和高原地区,区域人口比重与人口重心由西向东逐年偏移;人口集中度显著高于汉族,离散度低于汉族;农业人口占绝对比重;迁移人口以经济型为主,相对凝固致流动率偏低[4]。高向东等基于1953—2010年6次全国人口普查分县民族人口数据,对我国少数民族人口的空间分布与变动及其影响因素进行分析。研究发现:近60年里,少数民族人口分布从西、中、东的梯度格局向西、东、中的梯度格局转变;少数民族人口仍高度集中分布在传统区域,但集中程度趋于下降,朝着其他区域扩散。1982年后,向全国迁移扩散的态势愈发显著,东部地区和大中城市已成为少数民族人口的重要集聚地;各地民族多样性持续发展,民族人口形成多个民族多样性中心和次级民族多样性中心,随着民族间交流互动的增强,藏彝、南岭和河西三大民族走廊的地理脉络也更加清晰。从少数民族人口空间分布的影响因素来看,历史因素奠定了我国少数民族人口分布的基本格局,自然环境因素对少数民族人口分布的约束作用不容忽视,经济社会因素对少数民族人口的分布有着重要的影响,且随着时间的推移,其对于少数民族人口分布的相对影响呈现较为明显的增强趋势[5]。

民族空间分布格局及其变化既是社区层面上民族交流交融的基础,也是空间尺度上民族互嵌的具体呈现,代表着中国民族融合发展的总体特征和趋势。王卓等基于1990年、2000年和2010年三次人口普查数据,从少数民族空间分布均匀度和少数民族与汉族混居程度两个维度,系统分析1990—2010年中国民族空间分布格局,发现中国大多数少数民族与汉族的互嵌水平不断提高。此外,聚族而居于新疆的部分跨境民族,其西向跨境迁移影响少数民族与汉族的交流交融以及中国民族文化的多样性,聚族而居于东北地区的朝鲜族,其向东北亚的跨境迁移也有类似问题[6]。段成荣等对我国现阶段少数民族流动人口的基本形势和发展态势进行了分析和概括,发现少数民族参与社会流动的增长空间较大,少数民族地区的宜居城市将会增加,以家庭团聚为目的引起的配偶和子女的流动会快速增加,少数民族流动人口有望在城市定居并成为城市居民,少数民族特色产业将会在城市大量出现并发展[7]。何立华等利用最近两次人口普查资料,考察了少数民族人口流动的基本情况、主要特征及其变化,发现少数民族流动人口规模日渐庞大,人口流动率已接近15%;因务工经商而流动的比例高,多从事生产和运输设备操作及相关工作;流动范围以省内为主,跨省流动人口主要来自广西、贵州和湖南,始终有50%左右流向广东和浙江[8]。少数民族流动人口在社会适应中,通过整合相关就业资源,能够获得更好的发展空间,进而更好地融入城市。京津冀协同发展对于三省(市)少数民族流动人口就业资源整合与城市融入产生了深刻影响[9]。谭一洺等提出少数民族居民迁居的“推—拉”模型,从理论上分析了少数民族居民迁居的动因,认为少数民族迁居动因包括迁出地推力与迁入地拉力两方面,可以分为民族性推(拉)力和一般性推(拉)力,包括宗教场所、民族聚居或散居、工作地点、教育观、城市建设、住宅环境、可达性等多个因素。推力与拉力在相互作用的基础上,共同影响少数民族迁居的行为[10]。

对少数民族人口转变带来影响的还有生育、行业就业、族际差异、医疗保险和教育等因素。李春华等以广西环江毛南族为例,考察了人口较少民族的人口发展困境,从生育制度、经济发展的推拉作用、生育观念的变化以及城镇化过程等方面给予了原因分析,最后指出对于存在人口危机的少数民族,通过适时调整少数民族的生育政策、合理引导其生育观念、发展旅游业和就地城镇化等可以有效化解其人口危机[11]。 高永辉等依据2010年人口普查数据,运用集中度指数、区位商指数对多民族城市——乌鲁木齐市少数民族人口的行业结构进行定量研究发现,乌鲁木齐市各少数民族在整体上均存在不同程度的行业聚集现象,维吾尔族、回族、蒙古族、哈萨克族等少数民族人口的行业结构存在不均衡现象,其中哈萨克族的行业结构失衡问题最为突出,少数民族人口的行业分布呈现出一些结构性问题;这些问题在传统行业、公共部门分布较为集中[12]。马骍利用2011年西部民族地区经济社会状况家庭调查数据(CHES2011),考察了少数民族与汉族在就业分布和就业特征方面的异同,发现当前我国民族地区城镇少数民族与汉族人口的就业差异逐渐缩小。从就业特征看,少数民族在劳动收入、劳动合同和社会保障以及职业流动等方面都呈现出了规律性特征[13]。孟颖颖基于2015年全国流动人口卫生计生动态监测数据,分民族比较了城市流动人口医疗保险参保状况,结果发现城市少数民族流动人口的医疗保险参保率低于汉族流动人口。其中,回族流动人口参加城镇居民医保和城乡居民医保的比例高于其他少数民族,满族、壮族和蒙古族流动人口参加城镇职工医保的比例较高,分别达到25.58%、25.57%、22.18%。年龄、婚姻状况、受教育水平、流动距离等因素影响城市少数民族流动人口的医疗保险参保行为[14]。孟大虎等使用2000年和2010年的全国人口普查数据,研究了教育扩展对提升少数民族教育获得的影响,发现教育扩展显著提升了少数民族的受教育年限,且相对汉族而言增加幅度更大。由于多数人口的受教育程度依然停留在义务教育阶段,义务教育的普及能够更好地提升少数民族的受教育年限,并缩小与汉族的差距;这一现象在农村地区、西部地区和民族地区尤其明显[15]。

综上所述,现有的研究主要聚焦于少数民族的区域空间分布、社会治理和社会保障,以及人口变化的影响因素,相对缺乏少数民族人口转变的现实描述和发生原因的整体性论证,也相对缺乏少数民族人口未来变迁的系统性研究。为此,本文将以中国主要少数民族人口转变和人口红利为研究主题,为完善现有的少数民族生育政策和人口政策提供依据。

二、中国主要少数民族人口转变的现实

人口转变是指人口发展由高出生率、高死亡率、低自然增长率,经过高出生率、低死亡率、高自然增长率,向低出生率、低死亡率、低自然增长率转变的过程。它描述的是人口再生产类型从传统模式向现代模式过渡的趋势,反映社会经济现代化进程与人口再生产的内在联系。中华人民共和国成立以来,少数民族人口增长自2000年以后逐渐出现转变,人口增长率下降,出生率下降。为了更好地说明中国少数民族人口转变的现实,本文根据2010年第6次人口普查数据,选择蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族等18个有百万以上人口的少数民族作为研究对象。

(一)少数民族人口总量增长,但增速减缓

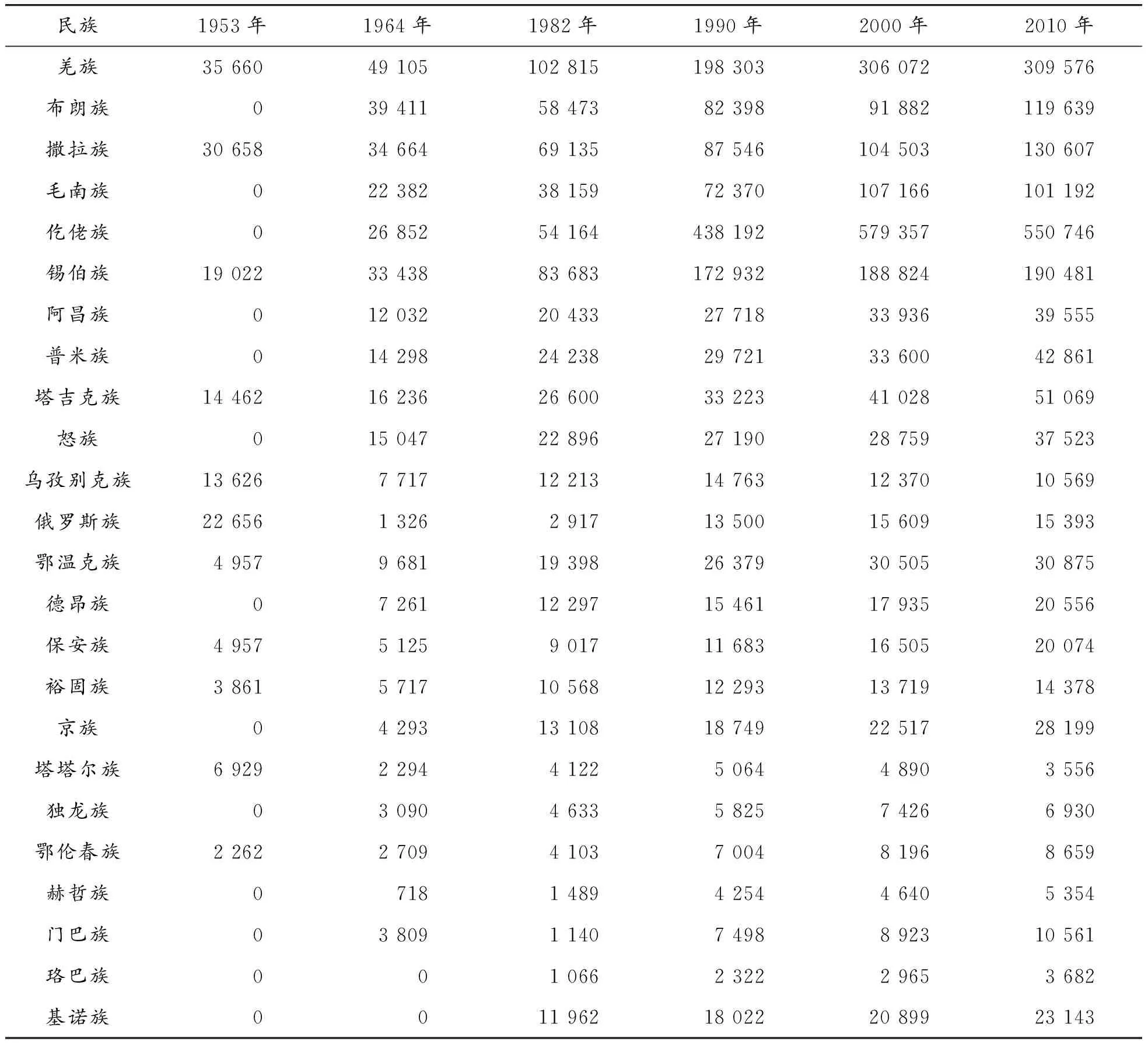

中华人民共和国成立以来,中国少数民族的人口总量不断增加,从1953年的3 503.21万人增长到2010年的11 196.63万人,如表1;但是增长速度逐渐放缓,1990—2000年的增长速度为15.22%,但是2000—2010年却放缓至6.41%。根据2010年第6次人口普查数据,人口规模超过千万的少数民族为壮族、回族、满族和维吾尔族等,超过百万的少数民族为蒙古族、藏族、苗族、彝族、布依族、朝鲜族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族,共计14个。其他少数民族人口数量低于百万,合计人口总量不足708万人。人口数不足万人的为高山族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、珞巴族。

表1 历次人口普查的少数民族人口数量 人

续表(表1)

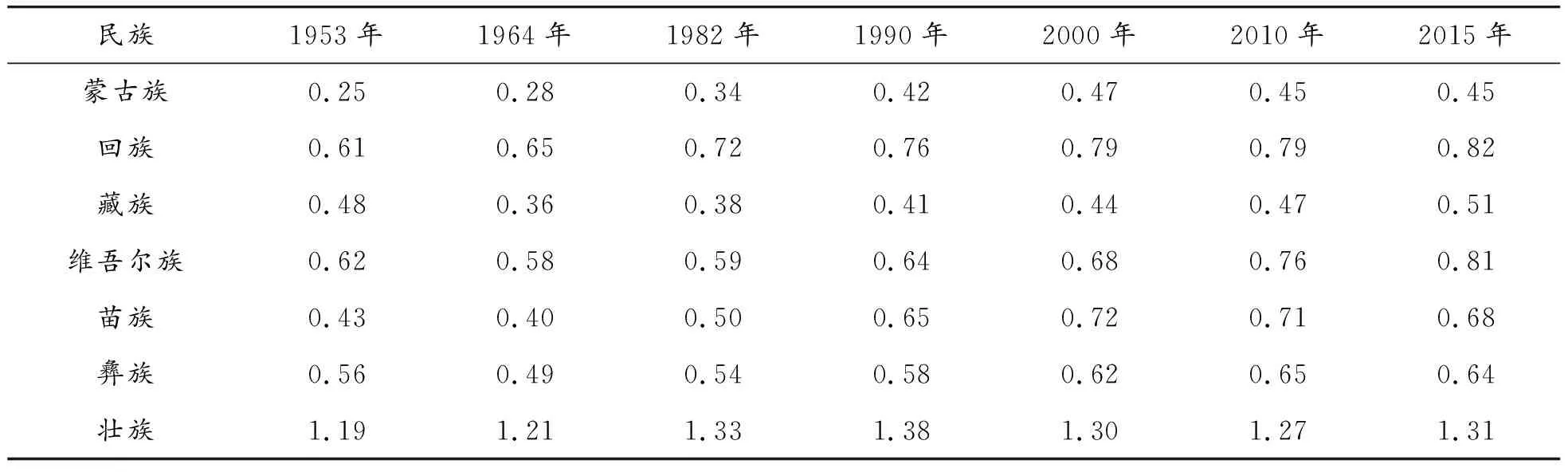

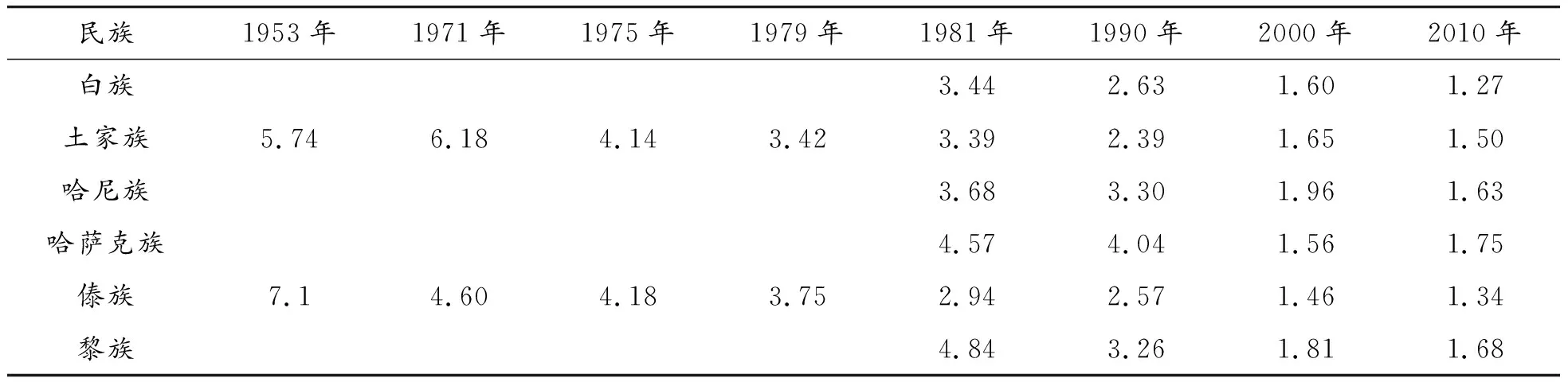

表2列出了我国人口比重超过0.1%的所有少数民族,其中只有壮族的人口比重超过1%,而超过0.5%的少数民族则有回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、满族和土家族。

表2 主要少数民族人口数量比重 %

续表(表2)

中华人民共和国成立以来的6次人口普查数据显示,有52个少数民族的人口实现了持续增长,人口净增数量较多的有壮族、满族、回族、苗族、土家族和维吾尔族,净增均超过600万人。净增人口数量超过200万人的还有彝族、蒙古族、藏族、侗族和瑶族。少数民族人口净增速整体高于汉族;20世纪50年代以来,我国55个少数民族的年均人口净增长率为2.10%,是汉族的5倍以上。

(二)人口出生率出现转变

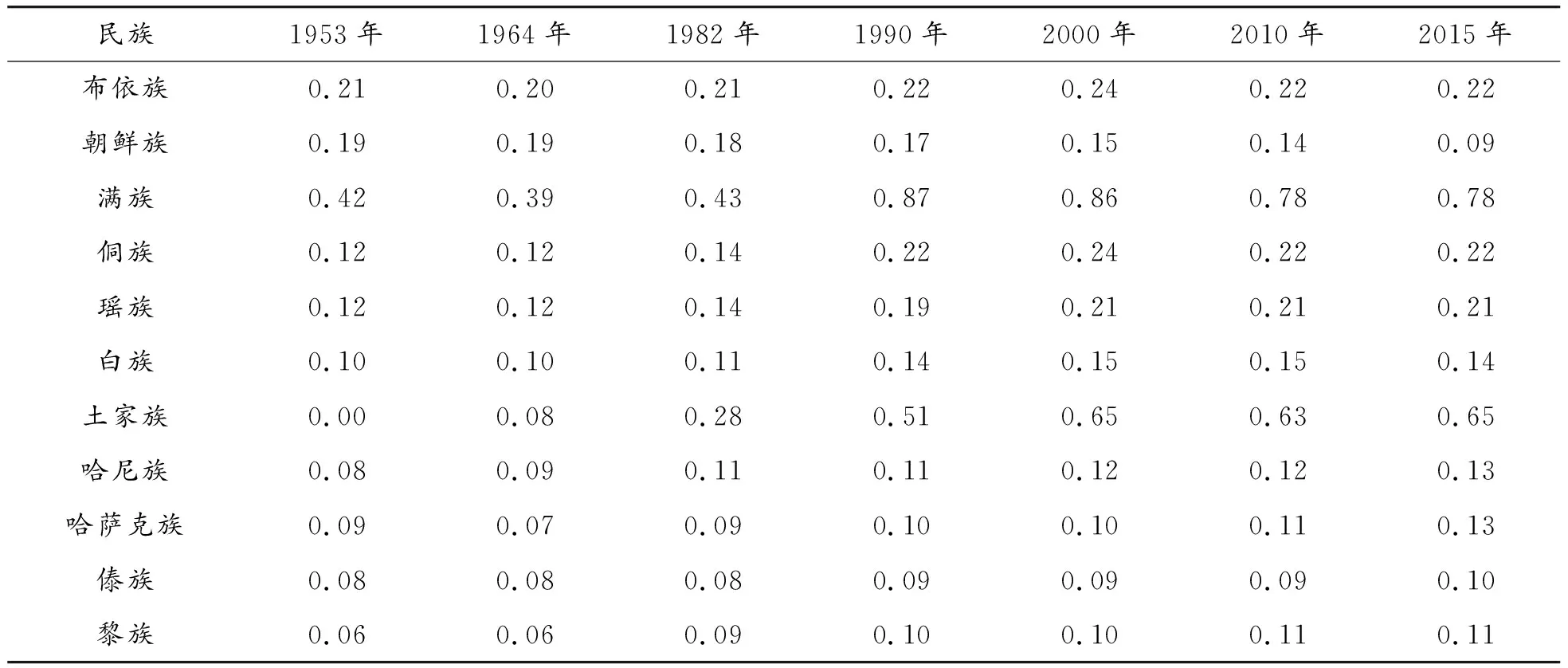

中国主要少数民族的总和生育率虽然大部分高于汉族和全国平均水平,但还是呈现出明显的下降趋势。2000年以后,百万以上人口的少数民族的生育率进入低生育水平的下降阶段,并且像蒙古族、满族、朝鲜族等3个少数民族的总和生育率已经低于全国平均水平,只有不到1.2‰,如表3所示。因此,从总体上来看,少数民族和汉族的生育水平都处于下降之中,但是有趋同的趋势,在2000年以后总和生育率均下降至人口更替水平以下[16]。

表3 主要少数民族总和生育率的变化 ‰

续表(表3)

中国主要少数民族的生育率发生转变主要在1981年以后。1981—1990年,个别百万以上人口的少数民族的总和生育率下降至人口更替水平以下,如朝鲜族、满族;1990—2000年,大部分百万以上人口的少数民族的总和生育率下降至人口更替水平以下,只有布依族的总和生育率在人口更替水平之上。2010年,所有百万以上人口的少数民族的总和生育率进入低生育水平阶段。

(三)中国主要少数民族人口转变的原因

1.受教育程度提高,降低了生育率

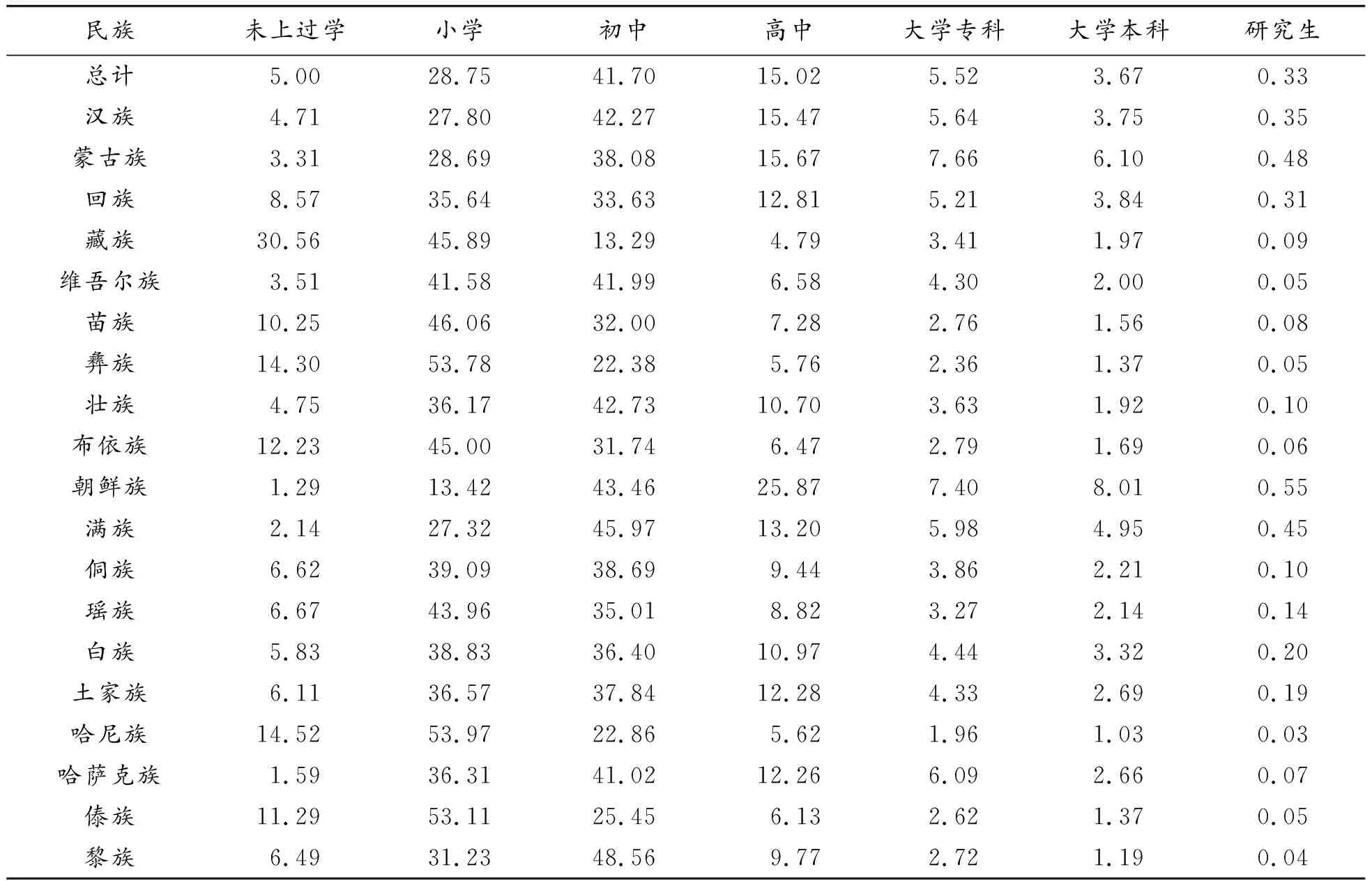

与汉族和全国平均水平相比,虽然百万以上人口的少数民族的受教育年限在增长,但是大部分依然低于汉族和全国平均水平(见表4)。与汉族高中及以上学历人口数相近的少数民族,其生育水平也和汉族相似[17],如蒙古族、朝鲜族。这也验证了父母的教育水平与其生育水平具有显著的负向影响[18]。原因就在于受教育水平较高的女性生育决策所付出的机会成本更大,因此生育意愿随之降低。

表4 2010年主要少数民族的教育程度变化 %

2.少数民族迁移降低了生育率

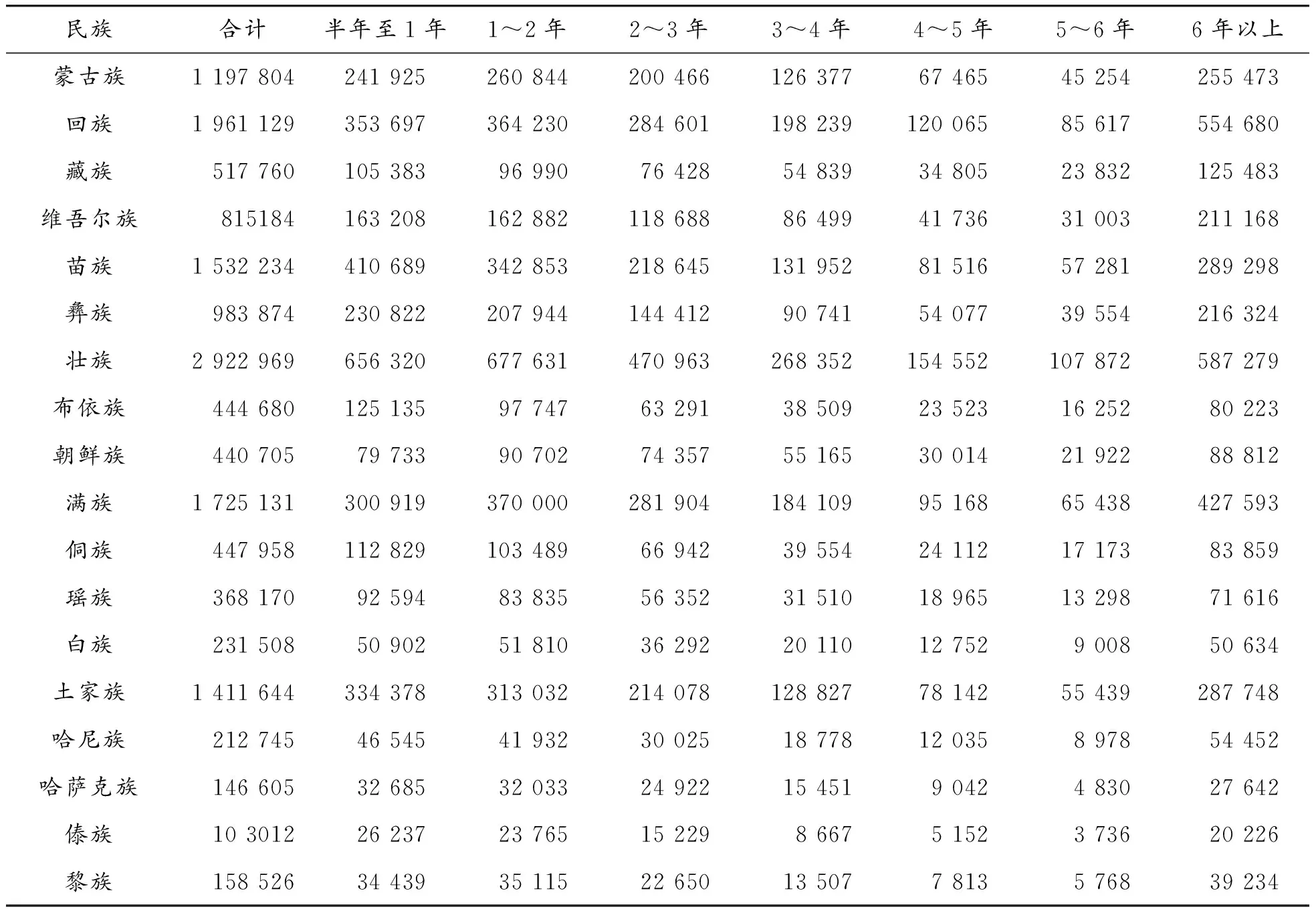

截至2010年,中国少数民族流动人口总量超过1 600万人(迁移情况见表5),占全国流动人口总量的6.34%。占少数民族人口总数的14.29%。少数民族流动人口的规模较大,其中壮族、回族、满族、苗族、土家族和蒙古族是流动人口数量较多的少数民族,这和其人口总数有直接关系[19]。这样的一种顺城镇化流动,对其生育水平产生了直接影响。一般来说,移民的生育水平一般总是低于迁出地非移民的生育水平却高于迁入地非移民的生育水平;而且,移民的生育水平与模式由于社会融合与适应而越来越接近迁入地的非移民群体[20-21]。Thomson[22]也认为迁移有利于降低生育率。这也就是少数民族生育水平下降并且和汉族趋同的原因之一[23]。

表5 2010年主要少数民族的迁移情况(离开户口登记地时间) 人

3.职业变迁带来生育率下降

中华人民共和国成立以来,中国少数民族的职业结构发生较大变化,尤其是农业劳动者比例和人数普遍下降,专业技术人员比例普遍上升[24]。与汉族相比,百万以上人口的少数民族的就业结构和汉族相近,其生育水平也和汉族相似,出现下降。

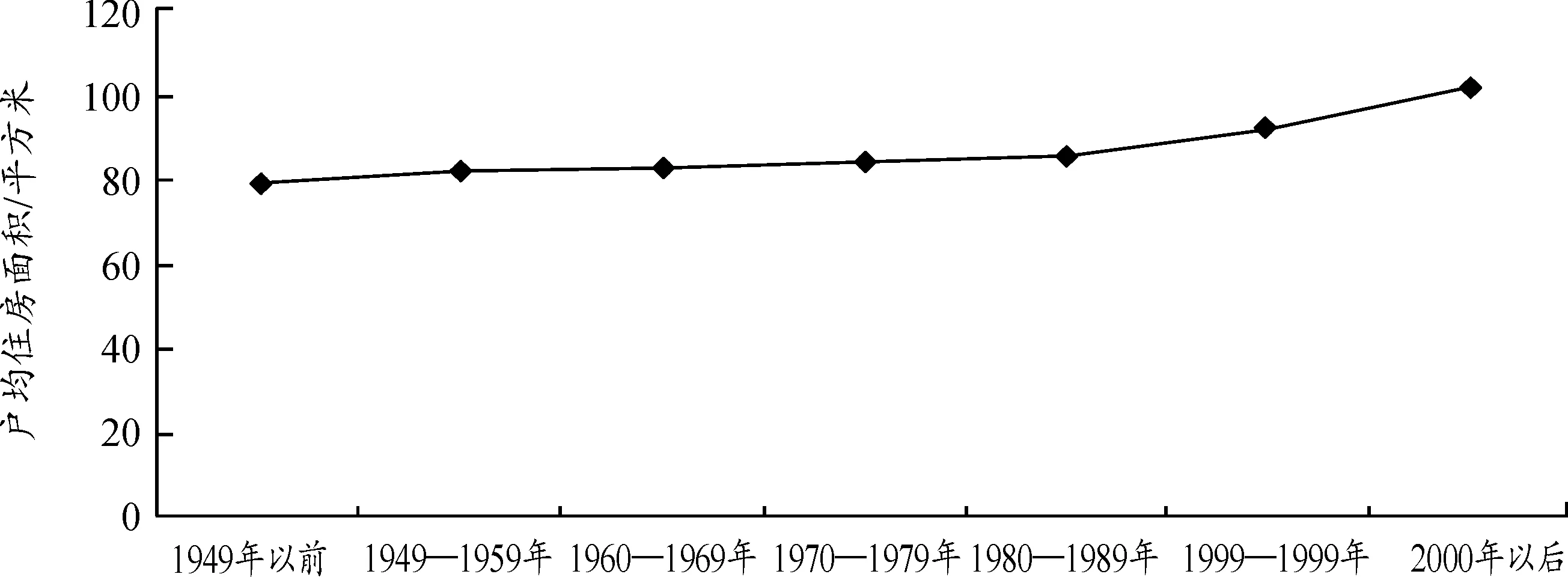

4.住房改善带来生育率下降

少数民族户均住房面积由1949年之前的79.11平方米增加到2000年以后101.58平方米,住房条件得到较大改善,如图1所示。根据贝克尔家庭经济学理论,住房作为家庭财富的重要组成部分,成为影响家庭生育决策的重要因素。一般来说,住房面积越大,房价越高,会显著抑制生育率的提高[25]。这也是少数民族生育率下降的重要原因之一。从变化上看,表现出和汉族一致的变化趋势。

图1 2010年少数民族的住房(户均住房面积)变化

三、中国少数民族人口红利情况

既然少数民族人口正在发生转变,有必要进一步梳理少数民族是否会出现像汉族一样的老龄化和人口红利消失的问题。通过表6可以梳理出以下问题。

表6 2010年主要少数民族年龄构成和抚养比

(一)少数民族的老龄化问题开始凸显

按照65 岁及以上人口占比在4%以下属于年轻型人口,4%~7%属成年型人口,7%以上属老年型人口的划分标准来看[26],2010 年,在百万以上人口的少数民族中哈萨克族属年轻型人口,藏族、维吾尔族、彝族、满族、瑶族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族属于成年型人口,而回族、苗族、壮族、布依族、朝鲜族、侗族、白族、土家族属于老年型人口,这8个民族在逐渐步入老龄化状态中。

百万以上人口的少数民族的老龄化问题开始凸显。少数民族人口的老年化程度逐年提高,并且壮族和满族等部分少数民族的老龄化程度较为严重。老年人口比重的快速上升,带来老年抚养比的上升,回族、苗族、壮族、布依族、朝鲜族、侗族、瑶族、白族和土家族的老年抚养比已经超过10%,其中朝鲜族的老年抚养比最高,为13.93%。少数民族老年抚养比的上升,必然会加重劳动力人口的负担,在低生育水平的背景下,老龄化会进一步加速。

(二)人口红利进入减少阶段

少数民族人口老龄化进程加速将缩短少数民族地区人口红利期,弱化人口红利对经济发展的促进作用,即使百万以上人口的少数民族中15~64岁的人口规模依然较大。百万以上人口的少数民族除傣族外,其他17个少数民族中15~64岁的人口规模均超过100万人,劳动人口规模较大。同时,回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族0~14岁人口比重均超过20%,这一点会延缓人口红利的消失速度;但朝鲜族的0~14岁人口比重仅为8.39%,人口红利消失加速。

四、未来少数民族人口转变的趋势

根据2010年的少数民族分年龄和分性别数据,各民族的总和生育率、新生人口率和死亡率数据,以及各民族的分年龄人口数预计未来15~64岁人口数,约定死亡率的情况下,设计方程:

y10=α+βy00

其中y10,y00分别为某少数民族2010年、2000年的人口数量。因为各民族的差异应较大,最终将方程设计为:

y10=βy00

其中,β为对人口增长的影响因子,每个民族的β都会不同,在此不再赘述。据此简单估计未来25年少数民族人口转变的趋势,具体包括15~64岁人口数、15~64岁人口比重和总抚养比。在预测的过程中,充分考虑到了以下因素:随着社会经济的发展和医疗技术、卫生条件的提高,死亡率变化不大;同时由于少数民族和汉族的生育政策不一样,加之最近10年少数民族生育率呈现下降趋势,未来少数民族的生育率和死亡率都将缓慢变化。最终,未来少数民族人口转变的预测结果如表7。

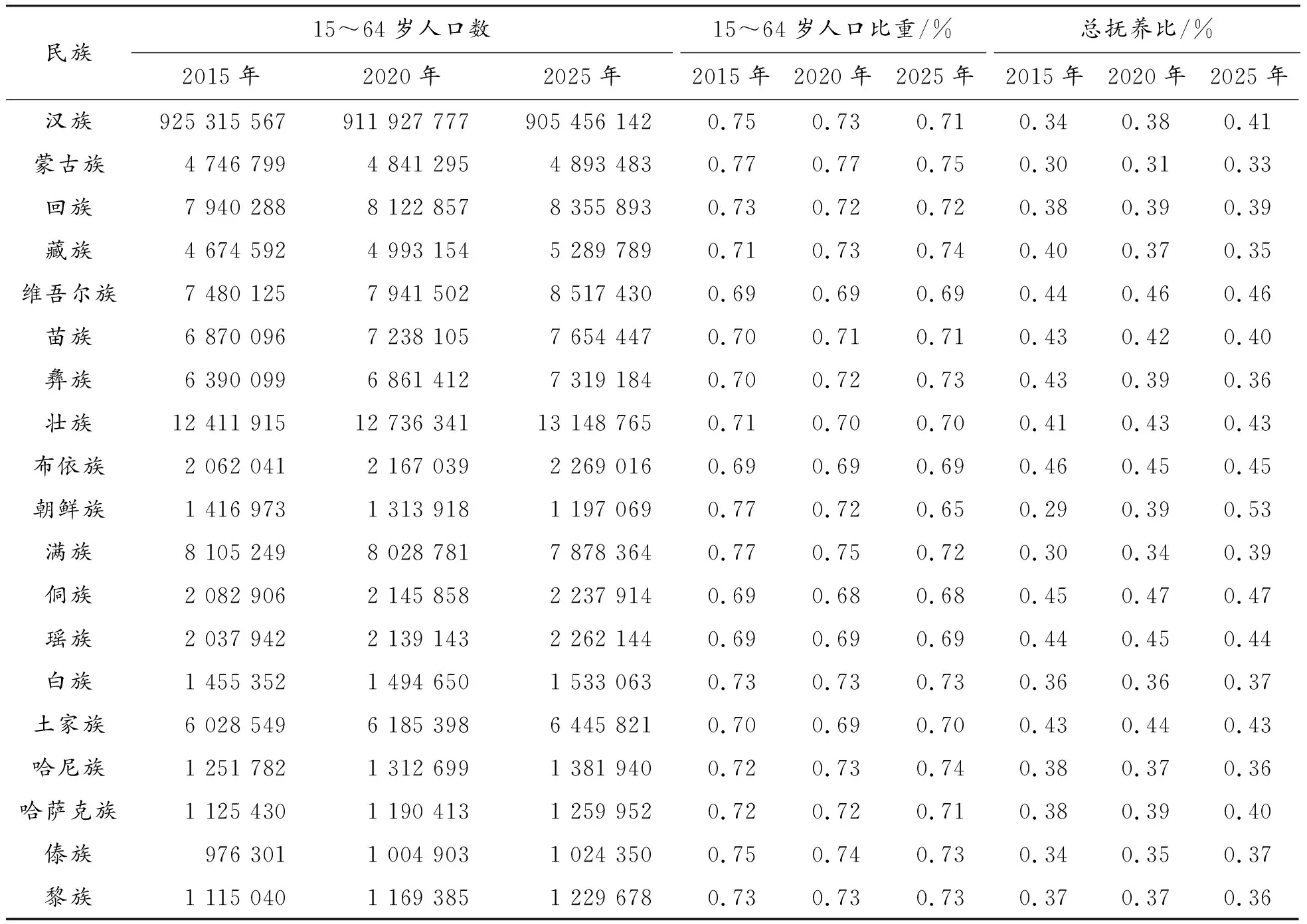

表7 未来主要少数民族人口红利变化

从劳动年龄人口(15~64岁人口)规模来看,蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族等少数民族的劳动年龄人口规模还在持续增长,表现出和汉族人口红利消失不一样的趋势;只有朝鲜族、满族进入劳动年龄人口规模的持续下降阶段,已经进入人口红利消失阶段。

但是,从劳动年龄人口(15~64岁人口)比重来看,蒙古族、回族、壮族、朝鲜族、满族、侗族、哈萨克族、傣族的劳动年龄人口比重呈现下降趋势,和汉族的变化趋势一样,维吾尔族、布依族、瑶族、白族、黎族的劳动年龄人口比重未来没有变化,但是藏族、苗族、彝族、哈尼族的劳动年龄人口比重却呈现上升趋势,也就是说未来只有这4个民族的人口红利在上升,其他少数民族则呈下降趋势。

此外,从总抚养比来看,蒙古族、回族、维吾尔族、壮族、朝鲜族、满族、侗族、哈萨克族、傣族的总抚养比呈现上升趋势,和汉族的变化趋势一样;藏族、苗族、彝族、布依族、哈尼族、黎族的总抚养比呈现下降趋势,人口红利未来还在增长,其他少数民族的总抚养比基本保持不变。

综上所述,少数民族人口转变正在发生,人口出生率在下降,劳动年龄人口有的少数民族已经出现下降,但是只有藏族、苗族、彝族、哈尼族的劳动年龄人口比重呈现上升趋势,大部分少数民族的劳动年龄人口比重不变甚至下降。这说明虽然大部分少数民族人口红利还处在增长的趋势中,但是增长速度在放慢,这一点可以从总抚养比增长的少数民族数量多于劳动年龄人口规模增长的少数民族数量而得出。

五、稳定少数民族生育率和人口可持续增长的政策建议

根据历次人口普查数据,选择蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族和黎族等18个有百万以上人口的少数民族作为对象进行研究,结果发现:中国少数民族人口总量正在增长,但增速减缓,同时人口出生率出现转变,中国少数民族人口转变的原因在于受教育程度提高、迁移、职业变迁和住房改善等因素带来了生育率下降;在这种情况下,中国少数民族人口红利进入减少阶段,劳动年龄人口有的少数民族已经出现下降,老龄化问题开始凸显,只有藏族、苗族、彝族、哈尼族的劳动年龄人口比重呈现上升趋势,大部分少数民族的劳动年龄人口比重不变甚至下降。这说明虽然大部分少数民族人口红利还处在增长的趋势中,但是增长速度在放慢。为了应对少数民族人口转变和人口红利逐渐消失,还需要做到:

(1) 降低生育成本,继续优化少数民族优生优育措施,完善计划生育及社会保障等相关政策。研究表明抚育孩子成本太高、经济压力大是造成少数民族不愿意生育二孩的首要原因[27],因此营造一个生育友好的社会环境是提高少数民族生育率的必要措施,政府部门需要进一步落实和承担妇女常见病普查普治、新生儿出生缺陷筛查等费用,承担适龄妇女乳腺癌筛查、子宫颈癌筛查、新生儿代谢性疾病基因检测、育龄妇女孕早期出生缺陷筛查、婚前孕前优生健康检查等费用,要倡导和落实科学育儿,提供科学育儿服务,满足群众当前多层次、多样化的生育服务需求,为生育解决后顾之忧。

(2) 积极应对少数民族人口老龄化。少数民族老龄化问题只是比汉族慢一段时期,并不会逆转和停滞,所以同样需要进一步转方式、调结构,切实加快少数民族及民族地区的经济社会发展,保障其现代养老体系的建立。要进一步充分利用少数民族较之于全国和汉族更长周期的人口红利,使其充分转化为经济效率。并且着力发展老龄产业和培育老龄产业新的增长点,将老龄产业作为经济结构调整和转变经济发展方式的重要主攻方向。

(3) 兼顾民族和区域差异,细化生育政策,措施落地体现民族多元化和个体化特征。在少数民族的生育意愿发生转变的时候,需要充分认识到其中包含的显著的区域和民族差异,不可随着我国人口结构的潮流而被掩埋。随着社会的发展与转型,分散居住的少数民族也正在经历着生产及生活方式的改变,现代社会的技术发展为生育选择和生育质量保障提供了条件,社会分工的完善将生育行为和生产行为逐渐剥离,并随着生活观念的变化,生育文化伴随着对生育行为的认识和家庭需求的变化而变化[28]。因此,充分考虑少数民族的本身差异以及区域差异,细化生育政策是提高少数民族生育率的重要保障。