从“他者”到“真我”:牧野影像的共情叙事探寻

电影作为当代大众文艺的一大主力军,在深化中国各族儿女对中华优秀传统文化的深度认同、建设中华民族共有精神家园方面发挥着举足轻重的社会文化功能。在民族题材电影方阵中,由法国导演让·雅克·阿诺执导的,改编自姜戎同名小说的蒙古族题材电影《狼图腾》问世已久,其在共情叙事、艺术审美上的价值也经受住了时间检验。《狼图腾》从主创团队的人员构成到电影文本的叙事视角、人物关系之安设,再到叙事结构、视听语言之表征,继而到跨越地域、民族的人类母题的彰显、共情效应的实现,都是民族题材电影在审美创造和学理深耕领域的一部范本。文本中值得开掘的“共情叙事”是构建民族题材电影审美共同体的重要路径,并涉及到“符号矩阵”中的“自我”与“他者”、“心灵博弈”中的“自我”与“超我”,以及“万有相通”中的“超我”与“真我”这三对范畴的关系与不断升华的三大层次。

一、“符号矩阵”中的“自我”与“他者”

人类的生命意识具有共性,比如对天地间“游目骋怀”式生命自由的渴望,无疑是一种跨地域、跨文化的共情所在。《逍遥游》中的“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”是一种容易引起精神共情效应、共同美感诉求的自由逍遥。在电影《狼图腾》的开篇,下乡知青陈阵远离纷繁的都市,来到内蒙古宽广无垠的额伦草原,这片圣洁的牧野成为一种远离尘世喧嚣、世外桃源般的“时空结”。在展现知青出发的段落,大量中近景中人群熙熙攘攘,配合著暗调渲染,尽显构图的压迫感。当汽车驶入草原,远全景俯拍的草原在明调的烘托下尽显阳光明媚。伴随着牧民的精湛马术和欢腾的马头琴声,影片氛围倏然明朗,与先前的压抑感形成对照。从压抑到明朗是一种从束缚到自由的能量释放。草原作为人类自由无羁、逍遥自在的一种意象,是承载这一自由精神的能量场。

“中华民族是包括中国境内56个民族的民族实体,并不是把56个民族加在一起的总称,因为这些加在一起的56个民族已结合成相互依存的、统一而不能分割的整体,在这个民族实体里所有归属的成分都已具有高层次的民族认同意识,即共休戚、共存亡、共荣辱、共命运的感情和道义。”[1]应该说,费孝通先生关于“中华民族多元一体”的诸多论述为民族题材电影从个体言说到共情表述的攀越提供了重要的理论路径,也对银幕创作中的“他者”观照与“自我”言说之弥合具有深刻的启迪价值。电影《狼图腾》在对蒙古族图腾崇拜与精神世界的刻画上,由于西方导演的文化“误读”,造成了我国蒙古族观众对“狼图腾”说法的质疑。然而,该片正是在试图探寻文化“误读”中人类共有的生命意识与生命母题。影片通过陈阵的同源叙事,变换了姜戎同名小说中“狼”的叙事视角,正是冲破“自我”和“他者”壁垒的一次尝试。

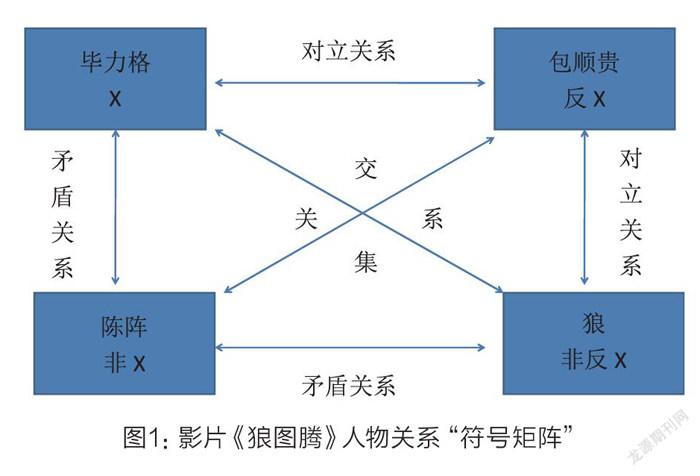

“格雷马斯的符号矩阵理论是一种强调文本研究的叙事学模式,它通过研究文本内部的结构形式来阐释文学作品的意义。虽然这种研究模式属于一种形式化的符号学研究,但它一旦落实到对具体作品的分析上,便会纳入一定的文化意义,如符号矩阵模式中的逻辑项或功能单元就是根据作品元素的某种文化属性来界定的。因此,格雷马斯的符号矩阵理论最终要同文化‘意义产生某种联系。”[2]格雷马斯符号矩阵理论对于电影《狼图腾》具有“他山之石”的阐释功效。阿爸毕力格代表的是有待探寻的蒙古文化,是“狼图腾”自然的人化,设定为X;厂部主任包顺贵是否定和改造“狼图腾”文化的“反X”;主人公陈振虽然不是毕力格的反对者,但对于“狼图腾”依然是“他者”身份,属于“非X”;狼作为一种意象主人公,是“狼图腾”原型却不是图腾本身,属于“非反X”。(如图1所示)

在诸多“自我”与“他者”的隔阂与错置中,毕力格与包顺贵代表的两种意识的冲突表现得最为剧烈。影片中天鹅湖的毁灭,是赖以生存的自然生态家园遭遇威胁的隐喻。当陈阵随毕力格骑马第一次步入天边之境时,背景音乐抒情而明快,摇臂全景俯拍下,两人处于画面右下角,成为大自然的陪衬,使得天鹅湖、青草、蓝天、白云、牧人构成了一幅天人和谐的美好画卷。两人第二次到访天鹅湖时,依然是摇臂全景俯拍。不同的是在嘈杂的机器开垦噪音中,两人占据画面的近1/2,画面失衡,影调由明调转为暗调,并伴随着小狼啃噬关押自己的竹筐,以平行蒙太奇象征着那个曾经能够逍遥驰骋于天地牧野间的自由家园的消逝。包顺贵、毕力格、陈阵、小狼在人类本性中都执着于追求自由:包顺贵致力于通过改造自然来获得自由,毕力格则坚信只有维护自然现状才能获得生存自由。于是出现了在同一终极追求中不同文化语境下“自我”与“他者”的冲突。这种冲突也表现在其它几对关系中,比如早期小狼需要哺乳,陈阵与同伴杨克在毡房安抚牧羊犬为小狼喂奶,这时作为小狼的“自我”与陈阵眼中的“他者”是统一的,符合小狼的现实生存之需。在毡房暖黄色的软调下,镜头由“全——中——近”特写的推进,也推进了陈阵与小狼之间的情感交流。可是当小狼稍大时,原先的“自我”与“他者”的统一则被打破:当陈阵阻止小狼靠近藏有炸弹的诱饵时,小狼扑上来咬伤了陈阵。近景中的疾风劲草与小景别的快速切换加剧了紧张感,这正是陈阵面对“自我”与“他者”鸿沟时纷乱抓狂而又无可奈何心绪的影像外化。

二、“心灵博弈”中的“自我”与“超我”

在弗洛伊德三重人格理论中,“最高一层是‘超我,它是道德的、宗教的、审美的理想状态,‘超我一方面对‘自我起监督作用,另一方面又与‘自我一道,从道德理想的高度来管制‘本我的非理性冲动。”[3]电影《狼图腾》从“自我”与“他者”冲突中含蓄地揭示了人类欲从“自我”迈向“超我”,不仅需要弗洛伊德精神分析法的“超我”对“自我”之道德引领,更需一场感性与理性交织的心灵博弈。

(一)感性体悟:受到“他者”震撼后的重新审视

“自我”受到“他者”行为撼动,是消解“自我”与“他者”壁垒的起点。比如,陈阵只身遇狼唤起其恐惧而敬畏情感体验的同时,也打开了他通往牧人精神世界的一扇大门。这一段落中,全景镜头营造出一种整体的壮美,特别是全景小景深镜头把陈阵与马置于阴影之中而把四周狼群置于阳光之下,以硬调突显了危机感;特写中的双方对视则传神地表达出狼群之凶恶与陈阵的紧张,也传达出陈阵第一次直面狼群时内心巨大的冲击力。这是崇高感的来由,也是人们敬畏“狼图腾”之缘起。诚如博克所言,“惊惧是崇高的最高度效果,次要的效果是欣羡和崇敬。”[4]

这种强烈的生命震撼也存在于冥顽不灵的包顺贵身上。在灭狼运动中,狼的自刎使包顺贵的精神世界受到撼动。在包顺贵等人开车追捕狼群的过程中,小景别仰拍人的机枪扫射,造成极富压迫感的冲击力,并利用汽车的颠簸强化了构图的失衡,烘托出一种屠杀与征服的强烈欲望;展现狼奔跑的镜头则多使用远全景的俯拍,以茫茫原野为背景来体现一种生命的顽强与抗争的悲壮。在两只狼被逼上绝路时,以特写展现了两只狼临死前的诀别,此时镜头节奏微缓,十分短暂的抒情性镜语过后,以仰角大景别彰显了狼自行跳崖的悲壮。狼的尊严感与悲壮感被放大到极致,淹没了包顺贵作为“胜利者”的喜悦,以至其无言以对。这恰恰是受到“他者”震撼而对“自我”与“他者”认知的重新审视。

(二)理性凝思:重新审视后由“自我”迈向“超我”

“自我”与“他者”的抵牾在一种心灵震撼与精神洗礼之后归于理性的沉静,这也是抵达“超我”之境的必由之路。比如,毕力格阿爸对“大命”与“小命”的看待,是超越“自我”生命意识之体现。在这一段落中,毕力格阐明了狼捕杀黄羊客观上是在维护生态平衡、维护草原“大命”的道理。这一段落的前半部分是节奏强烈的特写快切,表达了毕力格与两名知青在意识上的剧烈冲突和毕力格急切辩驳的心情。毕力格阿爸的急切正是希望以“给年轻人讲道理”的理性方式消解“自我”与“他者”之壁垒。这一段落的后半部分是中景小景深长镜头,毕力格与杨克、陈阵的有序排列构架出画面的稳定感,强化了画风的冷静、客观,也突显了毕力格语言的理性精神。阿爸对于草原生命的理解超出了二元对立的思维桎梏,是牧人在自然面前受到震撼而审视“自我”之后对自然这个“他者”的敬畏,是感性震颤之后归于平静的理性之思,是一种由“自我”迈向“超我”的自觉净化,而非先验的“超我”对“自我”的道德引领。

在病重的毕力格与陈阵的诀别段落中,陈阵告知其灭狼运动将狼群赶尽杀绝,毕力格阿爸怀着复杂心绪,只说了一句“还没死光,你的还活着”。这一场景对话闪耀着一种跨越地域阻隔、跨越民族隔阂的仁爱之光。“仁是一种普遍的人类同情、人间关爱之情,是一种人类之爱,即孔子所说的‘泛爱众、‘爱人。”[5]毕力格身后“狼图腾”毡画与身前盛着牛奶的银碗沐浴在阳光里,画面中的白色极富圣洁、安详的视觉美感,也是一种希望与生命的象征;而毕力格与陈阵此时则浸没在昏暗的光线里,尽显伤感与沉重。这一硬调处理增添了生命的庄严和心境的悲凉。然而,这份庄严与悲凉的背后则是毕力格和陈阵对“自我”的超越:从毕力格的角度而言,他不再将陈阵视为外来的“他者”,而是希望陈阵将这一从“狼图腾”升华而来的“大德曰生”之文化火种保存和延续;从陈阵的角度而言,在经历了这场心灵之旅后,他也真正叩开了茫茫牧野中“他者”的精神世界之门,从而步入“超我”之境。两人百感交集的特写之后是两人紧握双手的特写,这组节奏舒缓的镜头以一阵凄婉的女声长调代替了二人间的对话,这宛如天籁的声音传神地表达着跨越地域、民族、文化的忘年之交对生命母题的共同守望。

三、“万有相通”中的“超我”与“真我”

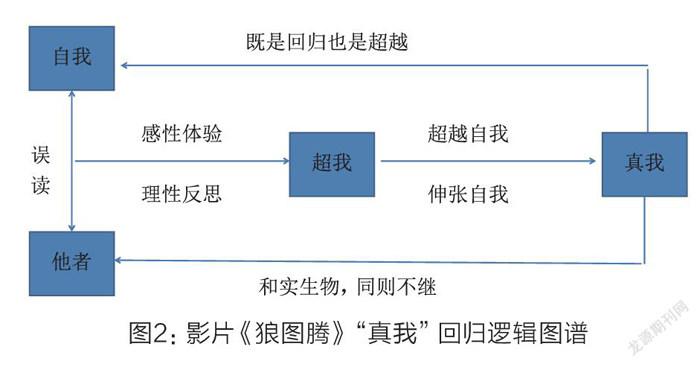

文艺理论家仲呈祥先生认为:“‘天人合一作为中华民族独特的哲学思想、美学理论和精神,與西方的重主客二分的哲学思想、美学理论和精神,尤其是那种演绎推理逻辑和科学实证品格相较,显然具有鲜明的民族思维与民族学理标识,是中华哲学和中华美学对人类哲学和美学的独特贡献。”[6]影片《狼图腾》以“万有相通”的哲学智慧通过回归“真我”的心灵之旅完成了对这一类作品的“母题”升华。(如图2所示)

应该说,“万有相通”是对“天人合一”一种富有时代意义的理论诠释。哲学家张世英先生在阐释“万有相通”时指出:“简单同一必然抹杀不同的个性,也就谈不上彼此,谈不上彼与此之间的相通;只有承认了有个性的差别(不同),才有可能谈不同者间的相通。”[7]所以“万有相通”强调的是有差别的统一,是既要“各美其美”还要“美美与共”“天下大同”。

影片《狼图腾》中“狼”进入审美范畴后,一方面是自然生命的符码,在人狼关系中表达了蒙古族人敬畏自然、尊重生灵、与天同游、与天同乐之“天人合一”思想,这是中华民族哲学智慧之共性;另一方面“狼图腾”也是蒙古族骁勇、强悍、团结、忍耐、智慧、尊严的精神写照,是一种个性彰显。在影片中,毕力格带领陈阵观察狼群围猎黄羊时,略微晃动的固定镜头极富写实主义的原生态审美色彩,小景别中晃动的秋草与藏匿的狼群,把蓄势待发的隐忍与草木皆兵的紧张展现得非常细腻;大景别的运动镜头则十分酣畅,把狼追捕猎物时的骁勇和团队的协同表达得淋漓尽致。这一段落将狼的自然行为以风格化两极镜头进行抒写,通过毕力格的讲述,把古代征战以少胜多、用兵如神的人类经验与狼群围猎时的“作战”智慧相贯通,潜在地表达出一种人与自然同形同构、道法自然的共性,也突显了千百年牧野生产生活赋予人们排兵布阵、隐忍蓄势、团结协作、相机而动的独到智慧。

在“万有相通”之中,个体之间、民族之间不再滞留于“自我”与“他者”的错置,不再停留于“超我”以道德宣教方式对“自我”的牵引,不再迷恋于在天人合一、物我两忘之中自我消解,而是在超越自我的同时还要伸张自我,使每一个个体能够真正找到一种“诗意的栖居”。这时,人们才能在“超我”之上找到“真我”。既要超越自我,又要伸张自我,看似是一种回归,实质是一种超越。就毕力格这一人物形象而言,他既不认同在“自我”与“他者”壁垒高筑前提下对草原历史的记载,也不满意那种缺乏客观性、整体性观照的“自我”历史演绎,而是希望经历过感性体验与理性反思的陈阵以一个全新的“他者”身份来记录和抒写,其实质便是一种哲学意义上的“真我”回归。而对于陈阵这一主人公,在牧野生涯结束之际,他蜕变为“那个迷失后而又成长了的我”。这里的“我”,正是在“自我”参照“他者”的历程中,逐步找到了生命母题下“万有相通”之“真我”。

结语

电影《狼图腾》在这段牧野与心灵的旅程中实现了题旨与审美的双重升华,让我们在这段光影之旅中找到了通往“真我”的心灵图腾。这一心灵图腾是一种由共情、共鸣、共识托举起的审美共同体之“象”。“《系辞传》认为立‘象可以尽意,就是说,借助于形象,可以充分地表达圣人的意念。‘言不尽意和‘立象以尽意这两个命题连在一起,就包含了这样一个思想:概念不能表现或表现不清楚、不充分的,形象可以表现,可以表现得清楚,可以表现得充分。”[8]此处的“象”,延展至今天的影像领域,正是创作者凭借影像在大众传播时代对中华优秀传统文化深度认同与中华民族共有精神家园之“象”。在中华优秀传统文化润泽中,我国民族题材银幕方阵也日益壮大,正在从“各美其美”到“美人之美”,继而驶向“美美与共”“天下大同”之臻境,不断丰富着活泼玲珑、悠然深远的银幕审美世界!

参考文献:

[1]费孝通,主编.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,2018:11.

[2]李国华.结构主义文论在中国的传播研究[D].济南:山东大学,2006:111.

[3]彭吉象.影视美学[M].北京:北京大学出版社,2009:98.

[4]朱光潜.西方美学史(上卷)[M].北京:人民文学出版社,1979:237.

[5]蒙培元.情感与理性[M].北京:中国社会科学出版社,2022:316-317.

[6]仲呈祥.中国优秀传统文化是中华民族最深厚的文化软实力[ J ].前线,2017(02):39-42.

[7]张世英.哲学导论(第3版)[M].北京:北京大学出版社,2016:367.

[8]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985:71.

【作者简介】 苏米尔,男,内蒙古呼和浩特人,中央民族大学新闻与传播学院讲师,硕士生导师,博士,主要从事影视艺术,文化产业,媒介融合研究。

【基金项目】 本文系中央民族大学自主科研项目(青年教师科研能力提升计划)“国家文化安全视域下民族影像共同体建构”(项目编号:2022QNPY24)阶段性研究成果。