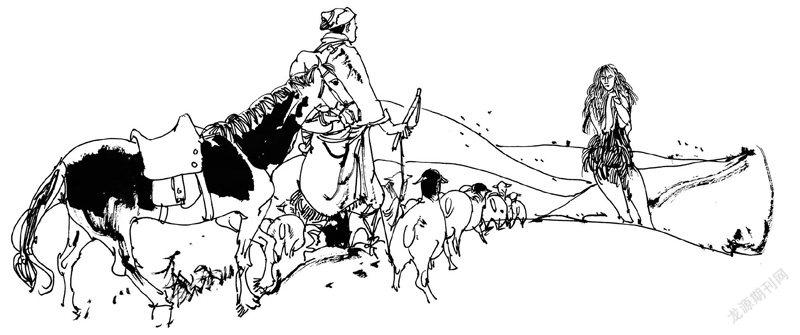

女野人

海拉提别克

1

阿卒巴依顶着胳膊肘儿侧身躺在被白雪覆盖的沙包上,看上去想着什么似的样子,可他什么也没想,斜着眼瞧着散布在沙地上吃野草的羊群,灰马笼头长缰绳的一头压在大腿下,大灰马喷着鼻、弹着蹄站着。有些羊儿耷拉着耳朵、闭着眼睛站着,看来它们暂时吃饱肚子了;有些羊儿缓缓移动,时不时停下来用蹄子拨开雪下的野草用嘴唇轻轻地夹住,用齿咬断吞下去。羊群的那边站着几只长角白色的羯山羊,这些带头的家伙正在歇息,不过,它们的歇息时间不会太长,最多几分钟就边继续走动边吃草,羊群习惯性地跟着它们,不过片刻就走远了,阿卒巴依骑上马慢腾腾走些时间才能赶上。

阿卒巴依的视线一刻也不能离开缓缓远去的羊群,因为它们正面向所谓的“沙锅”地带,那些沙锅的口面大小不一,有的差不多比一个篮球场还大,底部较深而狭小,低于地面六七十米,里面夹杂黄草,长着骆驼刺、刺槐、梭梭等植被;有些沙锅的口面只有十米左右,深度最多五六米,或更浅,便于狼儿隐蔽。这里的狼儿抓羊的方式和别的地方的狼儿不同,它们常会躲藏在沙锅口面的植被里一动不动等待猎物,无忧无虑的羊儿们吃着草走到跟前,它们会突然冲出来抓住一只,用尖利的犬牙掐住喉咙,可怜的羊儿无法出声,只能蹬腿挣扎,就被拖到“锅底”丢了性命,受惊吓的其他羊儿立刻闪身跑到另一个沙锅口边继续吃草,不到几分钟,就把刚刚发生的惊险情景抛到脑后,所以放羊人难以发现那只抓羊的家伙;可其他地方的狼儿一碰到羊群时,宁肯把所有的羊杀光或至少杀掉十几只才罢休,放羊人要想追它们,它们会立刻四处逃窜,放羊人琢磨要追哪只的一瞬间,它们就跑远了,拉开了距离,或藏身在隐蔽的地方准备第二轮攻击。如果放羊人追上其中的一只,跑远了,其余的狼儿就回过头来又开始杀戮。一般阿卒巴依不会把羊群放到前面的沙锅地,如到了那里,羊儿们会吃着草走下锅底,很容易分群丟失,等于给狼儿们赠送了美餐。

阿卒巴依眼看着羊群慢慢走远了,快到沙锅地带了,就骑上马跟了上去。这时,太阳已偏西,他越过羊群“啊哈”喊了几声,那些带头的山羊一听到主人的喊声,都用茫然的眼神望望他,立马意识到该往回走了,就转过身来回头走,走到甩在后面的羊群里停顿一会儿,有的反刍片刻,有的仰着头,把长长的角尖插进背上的厚毛里搔搔痒,然后穿过分散着吃草的羊群中间,面向回家的方向缓慢走去,羊儿们习惯性地也转过身来,保持分散的形状缓慢跟上它们。阿卒巴依又下马坐在雪地上,松松缰绳让马也吃吃草,可马鼓起鼻孔喷了几下,向前竖起尖耳围着主人走动起来。马的这种举动说明它已察觉到危险的迹象,正给主人传递信号。阿卒巴依立刻警觉起来,摘下皮帽认真听了一下周围的动静,可什么也没听见。最后,他手扯缰绳站了起来,拉紧缰绳,摸摸马的臀部,安慰它,主人在身边不用害怕,同时,环顾死沉沉的沙地,继续关注四周的声音。这次他听到了“哼哧、哼哧”的、有点拖长尖的叫声,声音像骆驼声,有点模糊,时传时断,是从西边的沙锅地那边传来的,阿卒巴依骑上马往那边跑去。

他大概跑了半里路,就上了一座高些的沙包上,可什么都没看见,但刚才的声音稍稍清晰了,好像在脚下发出来的。他下了沙包走到一个沙锅口边,伸长脖子往下瞧了一眼,这沙锅底很深,距地面差不多六七十米。阿卒巴依被眼前的情景惊呆了,沙锅筒面的中段处,人模样直立的一个动物手里拿着梭梭根,吓唬着围着自己的两只狼。狼儿在上面她在下面,狼儿们好像把她往下挤,她边拼命地挥舞着梭梭根边吃力地往上爬。阿卒巴依立马连带拔出鞍镫,大声吆喝着冲了下去,一门心思袭击猎物的狼儿们看到突然冲下来一个骑马的人,惊慌得一时半会儿不知所措就愣住了。狼儿们还没有反应过来,阿卒巴依的鞍镫瞬间就猛猛地打到了公狼的脑勺。在野外,哈萨克人打狼一般用马镫,而必须瞄准鼻尖或脑勺打,这样会一击致命。公狼跌倒在地,可阿卒巴依的灰马边滑着边冲着减不了速,冲下十几米才停下来。阿卒巴依转着马头往上爬的时候,母狼和那个人模样的动物已到了沙锅口边,母狼越过口边逃掉了,可那个人模样的动物停了下来,然后回过头瞧着他。阿卒巴依不想再打那个母狼,因为他心里清楚骑马的人在平地上很难追上狼和狐狸。

阿卒巴依到公狼尸体旁边下了马,把缰绳拴到刺槐根上,右手摸索着臀部右侧皮带上别着的鞘,摸了片刻,拔出刀来,然后把公狼的尸体翻过来四肢朝天仰躺着,自己跪着双膝顶住狼身左侧,动着左手指轻轻掀开胸膛的绒毛,用右手上的刀尖在皮子上划开一条线……他就用一刻多一点的时间把狼皮剥完了。在这过程中,他全神贯注看着手下伙计,什么都没想,什么都没看,连那个人模样的动物都被放到脑后了。

他想把狼皮搭在鞍后系上,但马喷鼻走动起来,虽然这是狼皮而已,可马还是闻到了可怕气味,所以不安起来。阿卒巴依把狼皮挂在弯折的胳膊上,边吆喝着边慢慢走近马匹,意识到狼儿死了,且主人在场,马这才安定下来止住脚步,让他把狼皮搭在自己的身上。阿卒巴依牵着缰绳爬上了沙锅口边,瞟了瞟周围,就看到那个人模样的动物直立地站在十几米远的地方。阿卒巴依看到这只动物模样奇特:全身长着暗黄绒毛,脸颊骨比人的脸颊骨稍微大一些,胯骨也是,胸脯垂着毛茸茸、鼓囊囊的乳房,细黑的眼睛在毛间散发着温顺微光,一动不动地望着自己。阿卒巴依这时才意识到这个动物就是野人,因为他曾经听说过这片沙漠里生活着一群野人,但从没有亲眼见过。他哪有关注野人不野人的时间,因为太阳快要落山了,羊群也走远了,到了傍晚时分,狼儿会袭击羊群的,他现在必须火速赶上羊群,要不后果不堪设想。

阿卒巴依骑上了马,用右手把狼皮拽到屁股下压住,然后穿着高腰靴子的双脚跟顿着马肚腹两侧跑了起来,跑了一段就回过头来望了一下后面,火红的晚霞下,野人的暗黄绒毛反射着淡黄的微光,还站在那里瞧着自己,突然间阿卒巴依的脑海里萌生了一个念头:“这个野人是女的……”

阿卒巴依和合伙放牧的两口子把羊群关进露天羊圈,关好木板栅栏,两口子向羊圈南侧的伙斯(简易毡房)走去。阿卒巴依把灰马牵到羊圈左侧的伙斯前卸下鞍,把狼皮搭在堆着的柴火上,然后给马腿上好绊索,掀开伙斯当门用的毡条进去,扔掉手上的马鞭,再出来往合伙人的伙斯慢腾腾地走去。本来他们应住在一个伙斯里,可阿卒巴依考虑到他们是结婚不久的小两口,再说,自己单住方便一些,所以为自己也弄起了一个伙斯。一进合伙人的伙斯门,阿卒巴依蹲在铁皮炉旁,伸手拿下炉上灌着水的小壶洗起手,洗完了就坐在地上铺的花毡子上,摘下皮帽放到一边。合伙人的媳妇拿来一条饭布,直接铺到花毡上,上面摆好油饼、酥油、奶疙瘩等食物,然后在碗里倒起茶来。三人边喝奶茶边闲谈起来,阿卒巴依说起自己刚刚碰上野人和打狼的事,并描述她的模样,那两口子虽然没有亲眼见过野人,但没有大惊小怪,因为他们曾听说过准噶尔沙漠里有野人,不过,他们还是按捺不住好奇心,问这问那。男的还开玩笑说:“阿哥,你把她抓回来做个临时婆娘吧,到了春天搬回前再放走,反正这百里的沙窝里就我们三个人,我们替你保守秘密,嫂子不会知道的……”阿卒巴依也开玩笑说:“怀孕了怎么办?”合伙人说:“哎呀,好说,如生下的像野人就放走母子俩,像人就带走,就说别人丢在野外的孩……”三人很晚才吃好手抓肉喝饱肉汤。这里的牧羊人几乎顿顿吃肉喝汤,这样才能抵御严寒。

吃完了肉,阿卒巴依出门向自己的伙斯走去,他的高腰靴子踩着硬硬的厚雪,发出“嘎吱、嘎吱”的声响。一轮明月挂在西边的天空上,那乳白色的光芒沐浴着雪茫茫的、静悄悄的大地,四周的天空好像和地平线融合在一起,看起来很近很近,雪地上的露天羊圈,两边的伙斯就在眼前,只有伙斯的黑毡在微弱的月光下变成棕色,看上去稍稍暗淡。羊儿们反刍的“咯嘣、咯嘣”声清晰可听,狗儿們正在发出“狺狺”声,争吃刚刚主人们啃得干干净净的骨头和倒在盆里的肉汤。阿卒巴依进了自己的伙斯,没有盖上当门用的毡条,这样才能借着月光在炉子里点火,铺好被窝。所谓的被窝就是一条毡子,直接铺在花毡上,还有一条被子。阿卒巴依先在炉膛里塞进干柴,后划着火柴根,点上巴掌大的桦树皮子,再把燃着的桦树皮子塞进炉膛里的柴火下面,然后坐在铺好了的毡子上,伸腿脱起靴子和皮裤,可里面的棉衣棉裤没有脱,就盖上被子侧身躺下,等待刚生的炉火茂盛起来。过了一会儿,炉膛里的柴火发出“噼噼啪啪”的爆裂声,阿卒巴依起身盖好门条毡子蹲下,用炉棍打开炉盖,给炉里加满了之前准备好的梭梭粗根。梭梭根子耐燃,像煤块一样慢慢燃炽,然后再渐渐褪焰变成火炭,使裹盖两层毡子的伙斯里保持温度。阿卒巴依再次躺下,全身觉得比往常疲乏得多,因为今天,他打死了狼并剥了狼皮,消耗了一些体力嘛,他就伸起手盖上被子迷糊起来,很快就睡觉了。

2

阿卒巴依白天放羊,合伙的一家两口在夜晚轮着看护羊群,因为那个露天羊圈的围墙,就是羊粪凝结后挖成块块垒砌的,粪墙只有齐人腰高,容易遭遇狼儿的袭击。狼儿们在深更半夜或天亮前来袭,但有时不择时间,它们知道人类在这段时间容易困觉,所以晚上的看护马虎不得,整个夜晚绝对不能合眼,要时不时就出去吆喝吆喝或打着口哨转转。两只狗也帮着主人护着羊儿,它们一察觉到什么动静,就会狂吠起来冲上去,可狼儿们常会用各种战法迷惑它们,其中最简单的方式就是声东袭西或声西袭东,几只狼用这种战术来把狗儿们骗离羊圈,其余的跳进羊圈开始杀戮,吓得羊儿们边被狼儿宰杀边挤到圈子的一角踩死同类。牧羊人心里清楚狼儿的鬼把戏,可狗儿们永远不懂得同类的种种战术,所以,牧羊人看护羊群的问题上不能全靠狗儿。

第二天早上,阿卒巴依和往常一样跟着羊群,缓慢地面向昨天打狼的那个沙锅方向,因为他心里想着再次看看那个野人,她会不会还在那里?他心里明知她不会待在一个地方,但也不会走远的,就在附近的沙窝里。羊群还是和昨天一样散布着,边吃着草边缓缓移动,几只山羊也和往常那样走在前面。羊群走了一半儿的路时,阿卒巴依绕到前面小跑起来,离羊群半里远的地方下了马,还是昨天那样侧着身子,胳膊肘顶着雪地躺下,斜着眼睛看着羊儿们,灰马习惯性地喷了一下鼻子站立着。他不能离羊群太远,因为狼儿白天会藏身在植被里,一直观察放羊人的一举一动,有了机会就冲过来杀掉几只羊,如放羊人跑过来,它们会就四处逃窜,不到一会儿就没了踪影,晚上再过来吃掉白天杀死的羊,因为放羊人不可能带走死羊嘛。有些牧羊人利用狼儿们的这种习惯,就在死羊尸体周围埋设铁夹子抓它们,狼儿们虽战术可多,但耍滑不如狐狸,很容易踩上铁夹,可阿卒巴依他们没有铁夹子,也不知怎样布设。

两袋烟的工夫,羊群走到了阿卒巴依跟前,那些带头的山羊甚至越过了他。阿卒巴依又骑上马再次往前小跑,两眼环顾四周,希望能看到那个野人,可什么都没瞧见。他又跑到半里远的地方,这时他没下马,就在马上望着周围,松松缰绳让马也吃吃草,可灰马抬起头开始喷鼻。阿卒巴依立马警惕起来,收回缰绳再次认真地关注四周。白茫茫无边无际的雪地躺在眼前,除了一米多高的暗黄色梭梭丛林以外什么都没有,可能那些狐狸就在附近觅食吧,狼儿在这个时候不会袭击羊群,因为他们害怕骑马的人,除非骑马的人走远了或打盹儿了,骑马的人虽然追不上它们,但它们不会冒不必要的险。羊群又赶上了他,再向前走就到沙锅地带了,也就到达昨天打狼的地方。他转着马头吆喝了几下,快到跟前的几只带头山羊听到主人的喊声,就立刻转身面向回头路,可羊儿们不听主人的叫唤和山羊们的意图,继续向前移动,因为前面雪下的野草比较茂盛,有些草头露出雪面。阿卒巴依挡着它们的去路把它们往回赶,羊儿们先很不情愿地向后转身,后抬起头望望主人,其实它们后面的草虽短些,但营养成分比长草多得多,起码阿卒巴依这样认为。总之,阿卒巴依今天没有遇到那个女野人。

3

到了第三天,阿卒巴依把羊群往南放去。现在对他来说,能不能再次见到野人无关紧要,还是一门心思地放好羊儿为好,因为它们吃好了吃饱了,才会保持体能安全过冬,到了春季才能平安生产羔子,才能给羔羊喂饱奶。可那个野人呢,对他有什么好处?亲眼见到一次就足够了,没有什么可说的。他以为野人可能回到自己的族群或找到了同类,然后跟着它们走到沙漠深处了。那天,她可能觅食的时候,不慎走失,正好碰上了狼儿,结果狼儿们把她逼到沙锅里,如果阿卒巴依不救她,她可能成为狼儿们的一顿饱餐。南边的沙地较平缓,围着稀少的沙包长着一片片梭梭,不像西面的沙漠那样浓密,草类不如那边,但也说得过去。

阿卒巴依跑到一座较高的沙包上,给灰马的三个腿上好绊索,让它也吃吃草,自己还是侧身躺在沙包上,双眼看着羊群。他在那个沙包上能清晰地看到周围,所以不怕狼儿袭击。这时已中午了,他嘴里含着奶疙瘩,因为冬季的白天比较短嘛,所以放羊的人不带茶壶和干粮,只含着奶疙瘩填着肚子。他躺着躺着困觉了,也就是一袋烟的工夫吧。就在这时,灰马突然嘶叫了一声,他被惊醒了,立马站起来望了一下羊群,羊儿们安然无恙,前面的已到自己躺着的沙包底下,他放下心来环顾了四周,就看到西边走过来的人影。他有点纳闷儿,这片荒野冬天不会有人的,夏天也是。他用右手背擦擦眼睛,再次瞧了瞧那边,走来的的确是一个人,他不移开眼睛盯着,那人走了近些,这时他才看清她穿的衣服是暗黄色的,而且走得很快,好像在跑着过来。那人又近了一些,阿卒巴依看清了,跑过来的不是人,而是那个野人。野人走到离他五六十米时,灰马伸起脖子,竖起耳朵,不停地喷着鼻子,原地转了两圈,惊恐的眼神盯着野人,野人也止住脚步站立,先瞟了瞟灰马后望着阿卒巴依。他不知所措,站也不是坐也不是,合着手掌使劲儿搓了起来,心里想:“她可能找不到族群了,考虑到一人抵不住狼儿的袭击,所以就到我这里避难来了,毕竟是女的嘛。”这时,羊儿们走过野人的身旁,她在羊儿们中间站立不动,慢慢左右转过头,瞧了瞧身边正走过的羊儿。她的毛色像骆驼的毛绒嘛,而且没有丁点儿的敌意举动,所以羊儿们没有怕她,也不理睬她。而她呢?也能意识到羊儿们不会碰自己,就又抬起头望着阿卒巴依。不料,羊群后面的一只老羊到了她跟前就止住脚步,侧过头来望了她一眼,然后伸去鼻嘴闻了一下。她像电打一样跳到一边盯着那只老羊,老羊觉得她可能怕了自己,就很自豪地走开了。灰马也感觉到野人对自己、对主人、对羊儿们不会产生危险,就安静下来开始吃草。

阿卒巴依无意识地下了沙包,走到灰马旁边,停下脚步瞧着她站立。这时,他和野人之间的距离最多十来米。阿卒巴依心里想了想,是不是要继续接近她,还是不理?可他拿不定主意,就再次无意识地又跨了几步,这样就更近了,大概八九米左右的距离了。阿卒巴依这时才完全看清了野人的模样:她全身长着骆驼绒毛似的暗黄厚毛,腰部笔直,虽然胸腹被长毛覆盖着,但双乳明显耷拉着,额头上的一撮长毛像姑娘额头上的刘海儿那样直垂到眼睑,细黑大眼睛如狍子的眼睛般水汪汪。阿卒巴依又跨了几步,她立刻后退了几步,交错胳膊压住乳房。他又看清了她灰黑色的长指甲,那个指甲如金雕的爪子般弯钩的。阿卒巴依想到她的脚趾甲也可能和手指甲一样长而弯钩,因为她的双脚在雪里,只能看到毛茸茸的脚踝处。

野人双臂压着胸脯站着,虽然看上去表情有些惊慌,但双眼闪着和善的光芒,盯着面前的人类。阿卒巴依再也没有接近她,右手插进衣袋,掏出两块奶疙瘩,当着她的面儿,一块塞进口里动动嘴巴含起来,过了一会儿,才把另一块扔给野人。奶疙瘩落到她前面的雪里,她低下头看了一眼,然后又抬起头望着他。阿卒巴依退几步停下,然后侧过脸来又瞧她,她这时才弓着身伸下手捡起刚才的奶疙瘩,拿到眼前看了一会儿,然后小心翼翼地放进口里,模仿阿卒巴依只动动嘴巴,就咀嚼了一会儿吐出来,伸出暗红色的舌头用毛茸茸的手掌擦了擦。阿卒巴依知道了她不吃酸的,又觉得她的举动很可笑,脸上浮出了笑容,不料她又捡起奶疙瘩塞进口里咀嚼起来。阿卒巴依心里明白她把自己当成救命恩人,对她没有敌意,所以她跑过来想表示表示感恩,可她的同类呢?是不是被狼群的袭击分散了?她们是群居呢还是双居?阿卒巴依再不想为这个问题费脑子,而且羊群早已翻过沙包不见了,他就快步走到灰马跟前,解开绊索骑上就跑到沙包上,再回过头来瞟了她一眼。奇怪,她也走过来了,好像要跟着自己。

阿卒巴依走过刚才的沙包,就看到羊群已翻过另一座沙包。他是个天生的牧羊人,从没离开过羊群半步,一看到羊儿们走远了,心就急了,就挥舞着马鞭火速追了上去,灰马也意识到主人的意图,咻咻地喘着粗气,旋风般奔跑起来。阿卒巴依上了刚刚羊群翻过去的沙包,就看到羊儿们没有走远,但继续向前移动着。他勒勒缰绳想减下速度小跑,可灰马被惊吓似的向左闪着身跳了一下,跳得很高,阿卒巴依差点被甩下来,先在鞍上立刻平衡身子坐稳,后往右边侧过脸瞧了一眼,原来那个野人也追随着他跑了过来。阿卒巴依有点恐慌,心里想:“这个家伙跑得咋这么厉害,还赶上了自己。”他停了下来并转过马头盯着野人,野人也站住,保持七八米的距离瞟了他一眼。阿卒巴依思索片刻下马,然后牵动着缰绳步行走,野人继续跟着他,他在前马在中,野人在后跟着。他们一起下了沙包,一下沙包,阿卒巴依重新骑上马再次奔驰,心里想着看看野人能否追上,他边跑着边转过头看着野人,野人望着他一会儿,然后一纵身跑了起来,跑得很快。阿卒巴依看不清她脚步的节奏,她好像弯折双膝在雪上飞着,不到几分钟就赶上了自己,但没有超过,快到跟前减下速度,还是在后面随着。

4

阿卒巴依天天能见到野人。他不论把羊群放到哪个方向,野人总会找到他,准在中午,她会跑过来待在阿卒巴依的身边。经过时间的推移,野人不拘束了,不怕了,常会模仿他赶着羊儿,而羊儿们以为全身长着厚毛的这家伙可能是别的人种,就听从她的使唤,因为她直立行走嘛。阿卒巴依侧身躺着的时候,野人蹲坐在旁边儿看着他,有时候,伸手要奶疙瘩吃,可那奶疙瘩是有限的。他从家里出发的时候,就带了一大袋,只能一人吃一个冬天的,说白了,是他老婆估算好的,因为他年年上远冬牧场嘛,没有多余的。如要两人吃,他要半个冬天的时间饿着肚子放羊。后来,阿卒巴依想了个办法,一天三次吃三块的习惯变成两块,给野人一块,自己一块,下午往回走的时候,单独再享受一块,因为到了这个时间野人会留在草原上,双手压住乳房站着,目送他好一阵才走开。

有一天下午,野人一直跟着他,快到住的地方才停下来。阿卒巴依赶着羊群翻过房子附近的沙丘时,她还在那里站立不动,他模糊地看到野人好像挥挥手的样子,就举起右手的马鞭摇了一下,这就算他们一天的告别吧。可第二天的中午,野人没来。阿卒巴依一个星期都没见到她。阿卒巴依以为她找到了自己的族群或族群的某个野人找到了她,她可能跟着他们走了。可第八天的下午,野人又出现在他的眼前。那时,他正在沙包上躺着,野人从梭梭丛中小心翼翼地走出来,望了一下左右站了片刻,然后快步跑到阿卒巴依旁边蹲下,用双手摸了一下他的皮衣,摸完了就开始用爪子抠抠皮裤。阿卒巴依以为她要奶疙瘩吃,就从衣袋里掏出两块给她,她不但没要,而且立馬站了起来,眼神充满仇恨的光芒盯了一眼走了。阿卒巴依也好奇地站了起来,就清清嗓门喊:“哟,野人啊野人,你怎么了?生我的气了?跑哪儿去啊?去吧,尽快找找你的家人,你有没有自己的男人?有的话替我问候一下,我救了你一命,没事,这就是命运,人生一世草木一秋,你就当作这事没有发生过,这样你会问心无愧的,要不良心会很难受的,去吧,祝你好运!”野人没有回头,走进梭梭丛里走远了。

那天晚上,阿卒巴依和往常一样吃完饭回到自己的伙斯,慢腾腾地掀开盖着门洞的毡条,还没有跨步进房子,就察觉到房里有动静,他以为哪个山羊从羊圈里跳了出来进了伙斯,就想把它赶出去,可他从门洞里投进的月光下,看到那个野人站在伙斯中央。阿卒巴依慌了,这个家伙怎么能跑到家里来了呢?毕竟是女的嘛,合伙人看到会怎么说呀?他可能以为故意带来的。阿卒巴依想到这些就抱住她往外推,可她的手劲很大,转过来就双手抵住阿卒巴依的胸膛搡了一下,阿卒巴依差点跌倒,趔趄着退了两步。他这时才明白自己斗不过她,又不敢出声,就坐在花毡上了。野人从背后抱住他,抱得紧而有力,弄得阿卒巴依动弹不得就依了她。野人抱着阿卒巴依躺了过去……

黎明前,野人推醒阿卒巴依并把他拉起来往外走。阿卒巴依意识到她要走,可能害怕那两只狗,他就拉住野人自己先出了门。狗儿们没叫,原因就是它们对认识的人不会吠叫的。阿卒巴依肯定,野人在昨晚狗儿们吃食的时候偷偷进房子的。他伸手抓住野人的手腕,弓着腰转到伙斯的后面,伙斯的后面连着刺槐丛,野人甩掉他的手进入丛里,瞬间跑过沙包左侧不见了,阿卒巴依松了一口气。这时,两只狗儿狂吠着冲了过来,它们可能到了现在才发现陌生的气味和不顺畅的动静,就向野人走掉的方向跑了过去,这等于马后炮嘛,阿卒巴依知道它们追不上她。紧接着合伙的男人也吆喝着跑了上来,一见到阿卒巴依就问:“啊,你也醒了,是不是狼来了?”阿卒巴依镇定地说:“没看到,我在方便呢。”

吃早饭的时候,阿卒巴依萎靡不振,阴沉着脸不说话,合伙人问他是不是没有睡好,他绕过话题说:“你能不能放几天羊?晚上嘛,我一人看护羊群,我想休息几天。”合伙人说:“可以,可以,我和媳妇也商量了好几次,让你休息休息,可不好意思开口,要不你回家一趟,看看嫂子和孩子们,我白天放牧,媳妇晚上看护,你来回最多七天时间嘛,如跑快点五天就足够了,你的那个灰马跑得快,我看还行。”阿卒巴依的脸上显出笑容,他本以为这小两口不懂人之常情,只会分工而行。他抬起头用爽快的表情望望他们说:“开玩笑嘛,别当真,听到你的这番话我就心满意足了,我从小就上远冬牧场啊,已经习惯了,谢谢你们,还牵挂着我的苦衷……”

那天在草原上,阿卒巴依因没有看到野人,而心里觉得孤单,就边放着羊群边骑上灰马,从这个沙包跑到另一个沙丘上,可野人的影子都见不上。不过,阿卒巴依吃晚饭回到伙斯的时候,还是看到了她,她在伙斯里又等着自己。野人连续三个晚上在伙斯里等着他,他开始心虚了,想方设法摆脱这个八成像人的动物,可无法表达自己的想法。第四天的晚上,他以有些难受为由,没回自己的伙斯,就睡在合伙人的房里。从此,不论是白天还是夜晚,野人再也没有出现。

有一天傍晚,阿卒巴依放羊回来时,合伙的两口子讲述几个野人来过这里。据他们说,阿卒巴依放羊出去不久,他们就准备睡觉,因为他们晚上轮着看护羊群嘛。就在那时,两只狗儿突然狂吠起来,听到狗儿们大白天不顺畅的叫声,男的出去看了看外面,就看到三个人模样直立的动物在阿卒巴依的伙斯旁边走动,狗儿们跑过去吓唬他们,可他们不怕,女人模样的那个挤在两个男人模样的中间,狗儿们也不敢接近他们,保持一定的距离吠叫着。两口子清晰地目睹了野人们不慌不忙地围着阿卒巴依的伙斯转了两圈,然后又不慌不忙地朝向沙包走了。阿卒巴依的心扑通扑通跳了起来,被阳光晒黑了的,被刺骨的严寒渗透了发暗黑了的黄脸上浮出红润的色彩一下子茫然了,不过,他在脑海中很快集中起散发的思维神经回复到本来的模样,因为他瞬间琢磨到了,女野人可能找到了自己的家人或他们找到了她,这样以后她就再也不折腾自己了。他镇定下来说:“说不定那个女人模样的野人就是我救了命的家伙,她可能给家人告诉了自己的遭遇,可惜我不在家,如我在的话,他们会表示表示谢意的。”合伙人说:“说的也是,他们毕竟是我们的同类嘛,比别的动物智力高一些,懂得感恩报德,她应该就是你救的那个。”合伙人的媳妇用疑问的眼神望了望阿卒巴依,想要说话的样子,可只撇了撇嘴唇没有吭声。男的开起玩笑接着说:“阿哥呀,幸亏你没把那个女野人带回家,那两个男野人会是吃素的吗,说不定打破你的头皮,拧断你的鼻梁骨……”

5

这里的春天三月末才到来。这时,荒野的厚雪融化得所剩无几,雪化完了,人畜就没了饮用的水源,所以沙漠里的牧羊人开始搬家,要转到春季牧场。阿卒巴依他们用两天的时间搬到黏土沟,合伙的两口子用骆驼驮上行李走,他还是赶着羊群跟在后面。他们会找个有雪水的地方,也就是雪没有融完的戈壁滩的沟沟里或洼地处停下来,把行李从骆驼背上卸下来,再看看避风的地方扎好伙斯,烧好奶茶等他。雪水对于这片土地上的牧羊人而言像血液一样重要,到了春牧场也是,他们会在伙斯旁边挖个大坑,里面填满硬雪用大毡条盖上,再一点一点节约用半个月或二十天左右。其间,大部分母羊也差不多产完羔子了,他们再转到水草丰富的前山一带。

阿卒巴依赶着羊群,日落之前到达合伙人扎伙斯歇息的地方。傍晚时分,他们把羊群赶到伙斯周围,整整一天跑路的羊儿们边卧着休息边反刍白天一路上吃的草。暮色笼罩着大地时候,他们才吃完晚餐,分头到羊群的两边,地上铺上一条毡子,枕着马鞍不脱衣服躺着,边休息边看护羊儿。狗儿们也是,不过,它们不懂得分头站岗,两只一起躺在羊群的另一边帮着主人们护着羊群,但它们比牧羊人敏感,野外稍稍有了动静或陌生的气味,就会立刻站起来吠叫传递信号。狼儿们心里清楚,跑了一天路程的人畜会疲惫不堪,就不择时间,时不时火速冲进羊群,杀死几只再逃走。对羊儿们来说,它们的杀戮方式一击致命,就用尖利犬牙狠狠地咬一下羊儿的喉咙才放开,再扑上去用同样的方式杀掉另一只羊,喉咙和支气管被咬碎的羊儿当场毙命。第二天,牧羊人走远了,狼儿们回过头来吃掉昨晚杀死的羊,一两次吃不完再来。牧羊人黎明时分要搬走,时间很紧,因为他们路上要到河谷休整几天,要看看一个冬天留在那里的老人、亲戚、朋友,像阿卒巴依这样一个冬天单身放牧的人要到家里,和家里人团聚几天,再到春季牧场接羔。所以,牧羊人千万不能耽误季节性的时间,晚了几天,羊儿们会产下羔子,刚刚被产下的羔羊跟不上羊群,因此,他们抓紧时间要继续走。

那天晚上,阿卒巴依他们的羊群没有遭遇狼儿的袭击。黎明时分,地平线鱼肚般的发白起来,阿卒巴依他们起来准备吃饭,合伙人的媳妇支起三脚铁棍架子,挂上茶壶,点上柴火,烧奶茶,男人们牵来马匹上好鞍子。羊儿们也陆陆续续站起来撒尿拉屎,带头的那几个山羊从羊群中间走出来望望主人们片刻,然后面向河谷开始慢腾腾移动。其实,它们也知道季节性的牧场和转场时间,还熟悉搬家路线。阿卒巴依“啊哈”了一声,山羊们立刻停下来,因为它们心里明白这一声的含义,是让它们必须等到主人喝完奶茶,驮好行李再走。

合伙的两口子骑上马牵着骆驼出发了,羊儿们也边吃草边走动起来。阿卒巴依两手搭在马鞍上望着缓缓移动的羊群站了一会儿,然后才骑上马小跑到羊群前面止住带路的山羊们,让它们等等后面的羊儿,因为这些家伙也想着尽快到达河谷,所以不停地向前移动,把羊群甩在后面,甩得远远的,弄得阿卒巴依够不上两头。合伙的两口子走上黏土溝北边的梁子上不见了,阿卒巴依往后看了看,就琢磨这地形狼儿不容易袭击羊群,因为视野抵到黏土沟南边的梁子底部,沟里虽然是密密匝匝的小黏土包,但看得清清楚楚。他就跑到北边的梁子上下马坐下,想要等着羊群。他是盘腿而坐的,屁股底下压着缰绳,两眼盯着向自己移动的羊群,阳光有些强烈,使他完全睁不开眼睛。他就右手掌举到眼睑前,遮住阳光继续望着。望着望着,眼睛被阳光反射得难受起来,并流出了泪,他用手掌擦掉眼泪,背对东边蹲坐,低着头看地面,看了一会儿又盘腿而坐。不知为啥?他感觉到心里有些不安,坐着坐着,他突然想起那个野人,她现在应该跟着自己的同类进入了沙漠深处地带了,那里有浓密的梭梭丛,野马野驴,黄羊灰兔,遍地都是。还有啥呢?应该有别的动物,鸟类,毒蛇。他开始思考毒蛇是怎样过冬天,是不是像阿尔泰山的棕熊那样在洞里冬眠?

那几只带头山羊已经走到阿卒巴依的前面,瞟了他一眼稍稍停住脚步,等着主人下怎样的口令,可阿卒巴依没理他们,因为羊群前面的羊儿也跟着它们上了梁上,看到主人没有“啊哈”,就越过山羊们继续向前走动。阿卒巴依站了起来望望后面的羊儿们,羊儿不慌不忙地吃着草向这边缓缓走着。就在这时,他的眼睛落到了从南边梁上走下来的三个行人,走得很快,好像在快跑着。阿卒巴依依稀看到他们穿的都是暗黄色的衣服。他愣了片刻就认出来了,是野人,他们来干啥?冲着自己算账来的?因为他和那个女野人发生过关系嘛,可这事不能怪他呀!是那个野人逼的,他把她从死亡的口中救了而已,还给她奶疙瘩吃,就没任何意图……

三个野人已经走到他眼前了,两男一女,两个男的止步站立,女的走到阿卒巴依跟前瞟了一会儿,细黑的大眼睛散发出悲痛的、恨之入骨的火焰。阿卒巴依只能从她的眼睛里琢磨到她的心情,因为她的整个脸颊长着厚厚的绒毛嘛。他立刻意识到危险的迹象,虽然两个男野人站立不动,但女野人的眼神很可怕,想要动手的样子。他立刻骑上了马,心里想:“实在不行就逃跑嘛,如果他们追上了,拔出马镫就用打狼的方式打他们。”可他们都没动,只有女野人使劲儿地拍打肚腹,阿卒巴依镇定下来并恍然大悟,她意識到自己怀孕了,而肚里的婴儿是他的。他不知所措就在马上晃了一下身子,摘下皮帽低着头思索片刻,然后重新戴上皮帽,就动动手指指她,又指指自己做了个手势,再展开手掌摇摇,意思是“不会的”。母野人就在原地跳了一下,然后四仰八叉躺起来,边“哼哧、哼哧”尖叫,攥紧毛茸茸的拳头捶打肚子。阿卒巴依感到无法表达自己的意思,就转着马头快马加鞭跑开了,跑到几百米才回过头来瞧了一眼,就看到那两个男野人拉扯着女野人正在下梁。阿卒巴依勒住缰绳停下,再次望了一下他们,他们已经下梁了,不见了,只有后面的羊儿们已经跟上来了,梁子上什么都没有。

阿卒巴依边赶着羊儿边时不时转过头来看看后面,可什么都没有。他这时才坚信,野人再也不会追随自己了,可他想起到了年末,自己还要到准噶尔沙漠的草原放牧,而且今年轮到他该带家里人上牧场。想到这些,他的全身不由自主地惊颤起来,背上挤出了冷汗。到了那个时候,野人带上毛茸茸的野孩子上门找自己怎么办?她会不会那样做?阿卒巴依只能在心里念着“不会的”三个字来安慰自己。但过了一会儿,他又记起野人深更半夜悄悄地闯入伙斯的情景和等待自己的胆量,就被吓得差点从马背上跌下来。