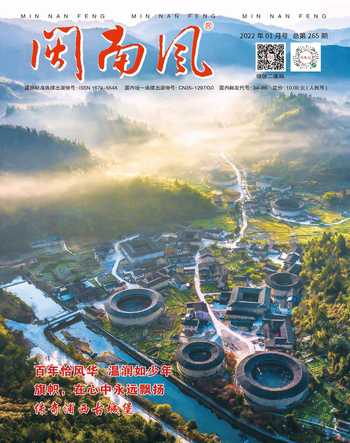

宴贺楼与王命爵

唐崧

众所周知,冬暖夏凉的土楼经久耐住。百年以上的土楼在闽西南一带山区星罗棋布,四百年以上的土楼虽然较少,但也人烟稠密,因为有土楼就有人家,有人家就有房顶瓦盖。但有座土楼建了四百多年了还没住人家,没有房顶瓦盖。说实在话,要不是走进历史深处,我也不相信,哪有土楼不住人?哪有土楼没楼顶瓦盖?哪有建于雨量充沛地区的土楼历经四百多年而“风雨不动安如山”?

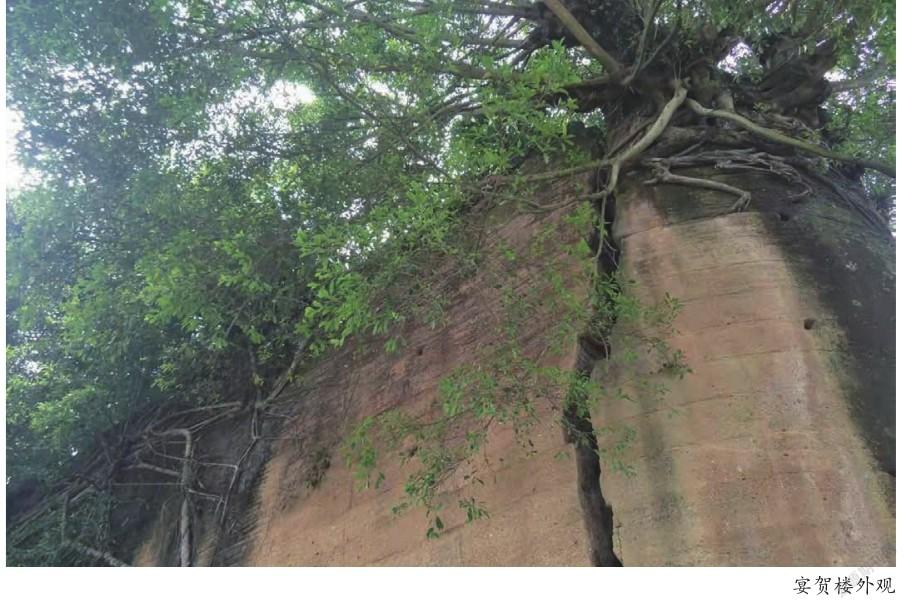

这座土楼位于福建省漳州市南靖县龙山镇东爱村井尾自然村,四方形圆角的三合土夯筑的中型土楼,面宽32.8米,深31.8米,底墙厚2.4米,夯土每层0.4米,共30多层,地基无砌基石,高13米,顶层收尾墙厚1米,楼建3层,底层有夯筑房间,隔墙厚0.7米,正面五开间,第一层共18间房间,第一层四周设有枪眼6个,第二层和第三层均有瞭望窗12个,采用花岗岩条石作窗框。大门高3米,拱形,用花岗岩条石垒砌,门上横有一刻写“东皋玉璧”的石牌匾,长1.8米,宽0.5米,厚0.2米。大门为硬木包铁作成,俗称铁门。楼外以前有条河沟,通往龙山溪,楼就建在河边的高地上。建楼时,楼四周有河沟环绕,宽6米,与内河沟通连,正面筑有小桥。

这座土楼的名字叫“宴贺楼”,当地人以闽南语音俗称它为“燕窝楼”。为什么叫“宴贺楼”?这跟当地一位明代朝廷的三品官员王命爵有关。

记得前年春季的一天,我应南靖县档案馆之邀,陪《漳州档案》摄制组的记者们到过那里。站在乡村公路旁,隔着一片稻田和柑橘园,远望宴贺楼,但见没有楼顶的裸露的四围土墙上,长满荆茅藤蔓,几棵鸟儿播种的小榕树,盘根错节地缠绕着坚固的墙身。因要涉水过沟,记者们只用航拍机拍摄楼内景物,我则独自提着鞋袜,赤脚穿过田埂,涉过楼侧灌溉农田的小水沟,走到楼前大门口,抬头望了望仿佛摇摇欲坠的门上横放的长条石,低着头,小心翼翼地走进楼内。但见地上长满葛藤和水芋叶,丛丛麻竹下杂草横生,几棵香蕉树上挂着串串果实。我生怕草丛里藏有长虫,便捡起一根枯竹枝,噼里啪啦地打草惊蛇。没想到没蛇可惊,却惊跳起几只蟾蜍落荒而逃。我站在鞭打过的草丛上,掏出智能手机,将布满爬山虎和青苔的一间间楼房隔墙(尚未铺楼板)一一摄入镜头后随即返回,站在乡道旁,以宴贺楼为背景接受记者的采访。王命爵的故事就像一股清泉,从我的心中流出……

王命爵,号ー所,明嘉靖四年(1525)农历二月三十日生于福建省南靖县金山乡水美社(今新内村)。其父王良佐,曾任广东徐闻县教谕。王命爵勤奋好学,在父亲的悉心教导下,于30岁那年考中举人。

嘉靖四十年(1561),广东饶平农民军张琏率部攻克南靖县城,王良佐被俘。王命爵只身赴军营,请求释放其父,自己愿代父留军效劳。他的孝心感动了农民军首领,父子遂被放回。王命爵这一孝行传开后不久,即被朝廷任命为河南密县教谕。期间,他主张男女平等,女童也可上学。

隆庆元年(1567)六月,王命爵调升安徽庐江知县。到任第二天,他便召集当地父老,询问民间疾苦和地方积弊。当得知田粮不均,贫户苦不堪言时,王命爵一面宽慰父老,一面将实情和主张丈田均粮的办法具文上报。翌年(1568)十二月初,他接到上司批文后,立即组织开展丈田均粮工作,并取得成功。自此,农户解除了多年重负,安心生产,岁岁丰稔。两台司府将王命爵的才干和政绩奏荐朝廷,还行文所属府、州、县,推广“庐江经验”。

此外, 王命爵还对庐江县政进行全面整顿。他清除杂役、豁免马税、禁止胥吏收取例金等一系列有力措施,被当地乡民誉为“王青天”。他离任时,父老乡亲联名挽留,并为之立“去思碑”。

隆庆六年(1572),王命爵调任南京城兵马指挥,兼管讼狱之职。他仍以公正廉明著称,深得民众爱戴。进京觐见隆庆帝时,受封正六品承德郎,第一次参加御赐“清廉宴”。

万历二年(1574),王命爵任广东州同知。时逢洪水泛滥,百姓流离失所。他一面设法赈灾,一面发动民众疏河道、固堤防、修水利,动员外逃乡民返乡发展生产,重建家园。

万历五年(1577),王命爵奉命随军出征广东罗定县罗滂山洞,平定匪乱,并督建西宁城。他因屡著功绩,被晋阶为四品,后被奉派监课南雄关税务。他一秉过去倡廉肃贪作风,一尘不染,又以考绩为最,受两台御史交章奏薦。

万历九年(1581),王命爵升任广西太平府知府。此地僻处南疆,地旷人稀,文化落后,被历任地方官员视为愚弱可欺的化外蛮番,便任意巧立名目,肆行搜刮,民众视官府如虎狼,相约逃避。部分强悍番民啸聚山林,反抗暴政。王命爵到任后,一面着手整肃吏治,清除奸官恶役,严禁苛捐摊派,一面出榜安民,济困扶危。被迫为匪的番民见府治好转,相率下山到府衙请罪。王命爵不但没治罪他们,还安抚赠银,使其还乡。仅半年时间,社会秩序就逐渐好转了。与此同时,他还带头捐俸,创办学宫,并呼吁社会尊重乡贤,崇尚教育,鼓励汉族与少数民族子弟上学。

王命爵就任太平知府的第二年,部分地区出现“田蟹横行,剪食稻茎,颗粒无收”的严重蟹灾。当地人视田蟹若神明,不敢冒犯,却为保护自家庄稼,把田蟹捡扔到别家田里,由此引起积怨,械斗时有发生。王命爵闻讯亲临田间地头,手抓田蟹,笑向乡民解释:“此物乃田蟹,极鲜美,自从东晋丞相谢安第一个吃蟹以来,这丑八怪在我的家乡南靖县还供不应求呢。”乃命人以石垒灶,将洗净的田蟹放入锅中煮熟,当众与随从同食之。众见状也争先尝食。此后,吃蟹之风在太平府盛行,至今不衰。

万历十三年(1585),王命爵依例进京述职,按常规,辖属各县必须供奉膳宿旅费。他却仅带两名随从悄然晋京。此举在朝野上下引起极大反响。郭应、吴文华、吴善、马呈图、黄钟等封疆大吏交章举荐王命爵的德才与政绩。当他入朝觐见时,万历帝厚加赏赐,邀他参加第二次御赐的“清廉宴”,并晋封他为中宪大夫。

不久,王命爵又调升两浙盐运使。他不但从不徇私舞弊,还在衙中实施节盐令,把每月的初一、十五定为“无盐日”。

万历十四年(1586),王命爵回乡奔母丧,三年孝服期满,调任河东运使。时值河东地区遭受严重自然灾害,饿殍遍野。王命爵忧心如焚,即刻派人返乡,变卖自家部分田产,连同自己的薪俸一并捐出赈灾。当地官家富户,在其感召下,纷纷解囊助赈。

在河东任职期间,王命爵政余时常对盐务官吏的子弟勤加课督,不少秀才在他教导下考中举人。所属官吏,在他的影响下,也都恪尽职守,廉洁自爱。

万历二十年(1592),王命爵奉令进京述职,又以考绩为最,参加第三次御赐“清廉宴”,晋封嘉议大夫。官员能荣获三赐“清廉宴”的“三朝元老”,全国仅王命爵一人。此时,王命爵已年近古稀,实感力不从心,即奏请告老致仕。万历帝准予依照正三品待遇衣锦还乡。之前,万历帝就暗中下旨给南京工部营缮司,要他们为王命爵预建一座土楼供其贻养天年。因他深知王命爵家贫子女多,又清廉如水,已把家乡田产房屋变卖赈灾了,生怕王命爵回乡后没房子住。

南京工部营缮司接旨后即派主事李西江负责筹建此工程。 李西江即刻启程到南靖县,在今龙山镇东爱村的井尾自然村为王命爵营建土楼。

谁曾想,两袖清风的王命爵返乡时,却因一担衣物和三大箱书籍被地方奸官怀疑箱里装满金银珠宝,即刻飞报上司转报朝廷。万历帝不信,但既然有人举报,那就派人赶至途中验看,发现箱中除了书籍衣服之外别无它物。万历帝念其廉勤可嘉,即御书“卓树清标”匾,派专人到王命爵家乡的王氏大宗祠“追来堂”悬挂,以示褒奖。同时,赐给他一枚“狗头玉印”,准其返乡后可随时向当地府库支取银两以安度晚年。

王命爵返乡后,知朝廷为其建楼居住,心里十分不安,多次请求停建,但此时楼房已建好一大半了。再说李西江也不敢抗旨停建。王命爵无奈,就说楼房建好后要让给附近贫苦村民们住。李西江说,圣上让我建楼房是要给王大人您住的,岂能挪作他用?!也是李西江命薄,楼房未竣工就得病逝世了,葬在南靖县城郊的旗仔山上。从此,这座万历帝为祝贺王命爵三赴清廉宴而命名的“宴贺楼”就成为“烂尾楼”,孤零零地屹立在这里,历经四百多年风雨侵蚀而不倒!更奇葩的是此楼建在田园之中,历朝历代都没人敢去修建居住,也没人敢去破坏折毁,居然躲过重重的天灾人祸而挺立如初!

王命爵的家乡地势低洼,常遭洪涝,为此,他建议族人在村中开掘一条沟渠以排涝。族人要他用狗头玉印支银修渠,他不同意,却将自己微薄田产尽数变卖捐助而搬住茅草屋。这条沟渠至今还在流吟着他的清风廉韵。此后,他的家庭生活更加清苦。眼看年关将至,王命爵只好启用“狗头玉印”支取10两库银应急。过了年,转眼又到了青黄不接时节,家中实在无米下锅了,他万般无奈,又用此印支取库银10两,并告诫家人说:“吾已返乡,无功受禄,于心有愧,银两支回须勤俭度日,以后休言再取。”不料,他的第三个儿子见此印有如此妙用,为还清赌债,趁父外出,私自写了支银2000两的银票,盗盖玉印,径往府库支银,知府见其支银数额頗大,不敢大意,遂怀揣银票面见王命爵,请求宽限时日。王命爵大吃一惊,知府见状忙取出银票请验。王命爵一看是三子笔迹,当场吐血,说:“孽子坏我一世清名也!”待返家后,他即命其三子下跪,盛怒之下一脚踢去,不料竟踢中要害,其子顿时气绝身亡。王命爵悲愤交加,遂将玉印缴还朝廷,上表奏道:“臣已老朽,无功焉敢受禄。子不教,父之过也,望圣上恕罪!”万历帝见奏,不禁脱口赞曰:“命爵真乃廉吏,清如佛也!你踢死一子,朕还你百子。”随即赏赐给王命爵一幅唐伯虎的《百子图》以抚慰。

王命爵于万历三十ー年(1603)六月初一日病逝,享年78岁。因家贫如洗,家人只得借贷为其料理后事。

吏部文铨司朱来远为纪念恩师王命爵特撰:“廉能三赐君臣宴;孝德双全父子恩”楹联并刻柱于王命爵家乡的王氏大宗祠“追来堂”。

睹楼思贤,心潮逐浪。宴贺楼啊,400多年的风刀雨箭,为什么你没被摧垮击倒?400多年的兵火劫焰,为什么你还能昂首挺胸!宴贺楼,你是一代廉臣的铮铮风骨!你是天下官员的长鸣警钟!你是老百姓盼望廉政的铜墙铁壁!但愿新时代的有识之士,能像保护东溪窑遗址一样,把你保护好,传承好!