日藏孤本黄汝良《乐律志》考

——兼《明史·乐志》纂修问题再讨论

潘大龙

绪言

今人考《明史·乐志》纂修过程,往往推断其肇始自顺治间傅维鳞《明书·乐志》,经万斯同《明史·乐志》、①今国家图书馆藏416 卷本《明史》,据学人考证或为万斯同卒后熊赐履进呈本的再钞本,故以下不称万本而称416 卷本,详见秦丽:《国家图书馆藏416 卷本〈明史〉新考》,《中国典籍与文化》2016 年第1 期,第62—69 页。王鸿绪《明史稿·乐志》递修,终成张廷玉《明史·乐志》文本面目。②叶天山:《〈明史·乐志〉纂修考》,《黄钟》2015 年第1 期,第55 页。实际上这一链条并非始自傅维鳞《明书》,而是起于明代万历间黄汝良参与官修昭代史所成《乐律志》,后出《明史·乐志》原非绍继《明书》,而是在黄本《乐律志》基础上删修所成。此书国内久佚,仅存孤本于日本公文书馆内阁文库。笔者试考之,以飨来者。

一、《乐律志》版本信息与纂修始末

黄汝良《乐律志》四卷,曾见著于《千顷堂书目》卷二《礼乐书》,③[清]黄虞稷撰,瞿凤起、潘景郑整理:《千顷堂书目》,上海:上海古籍出版社2001 年版,第56 页。后416 卷本《明史·艺文志》载为《皇明乐律志》,④[清]万斯同撰:《明史》卷一三三,上海:上海古籍出版社2008 年版,第279 页。张廷玉《明史·艺文志》复为《乐律志》。⑤[清]张廷玉等撰:《明史》卷九十六《艺文一》,北京:中华书局1974 年版,第2362 页。今《中国古代音乐书目(初稿)》仍作《皇明乐律志》。⑥王世襄:《中国古代音乐书目(初稿)》,北京:人民音乐出版社1961 年版,第68 页。黄氏《恭进乐律志疏》云:“臣黄汝良谨奏《昭代乐律志》,以备制作,以资纂修事……”⑦[明]黄汝良:《恭进乐律志疏》,《乐律志》,内阁文库藏崇祯六年刻本。《国榷》载:“礼部尚书黄汝良上《昭代乐律志考》,命付史馆。”⑧[清]谈迁:《国榷》卷九十二,北京:中华书局1988 年版,第5608 页。后王鸿绪《明史稿》与张廷玉《明史》述此事亦称《昭代乐律志》。观其刊本题签及版心皆作《乐律志》,本文暂用此名。

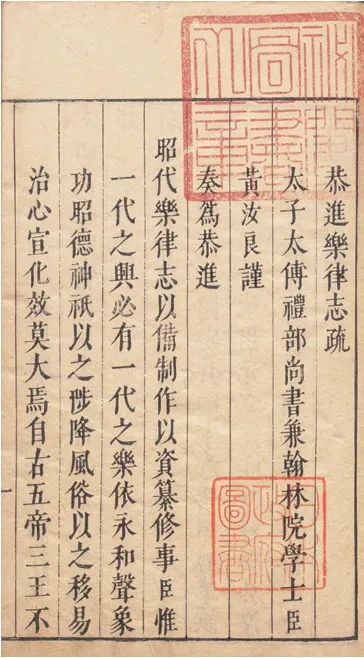

《乐律志》崇祯刊本现藏于日本公文书馆,馆藏著录为:“ 【请求番号】经015-0006;【保存场所】本馆;【人名】著者黄汝良(明);【数量】3 册;【书志事项】刊本(序刊),明崇祯06年;【旧藏者】红叶山文库。”是本四卷,共三册,封面题《乐律志》,书首有黄汝良崇祯六年《恭进乐律志疏》。版框尺寸218×140mm,半叶九行,行二十字;四周双栏,上下白口,白单鱼尾。版心有页码及刻工姓名,卷一、二为“陈弘”⑨明万历间刊工,曾参与刊刻一百五十四卷本《闽志》,见李国庆编:《明代刊工姓名全录》,上海:上海古籍出版社2014 年版,第34 页。、卷三、四为“吴元”⑩明万历间浙江刻工,曾参与刊刻《绍兴府志》、林应训本《皇明奏疏类抄》《大明一统名胜志》,见瞿冕良:《中国古籍版刻词典》,济南:齐鲁书社1999 年版,第644 页。。封面有内阁文库旧藏书号“经十五-13245”,每册书首钤“秘阁图书之章”与“日本政厅图书”阳文方印。原幕府时代红叶山文库自明治十七年(1884)归入太政官文库,又于明治十八年(1885)改称内阁文库,明治十九年(1886)废止“秘阁图书之章”,改用内阁文库“日本政厅图书”印,故知此书入藏于1886 年之前,保存至今(见图1)。

图1 日本公文书馆藏《乐律志》崇祯刊本(左)

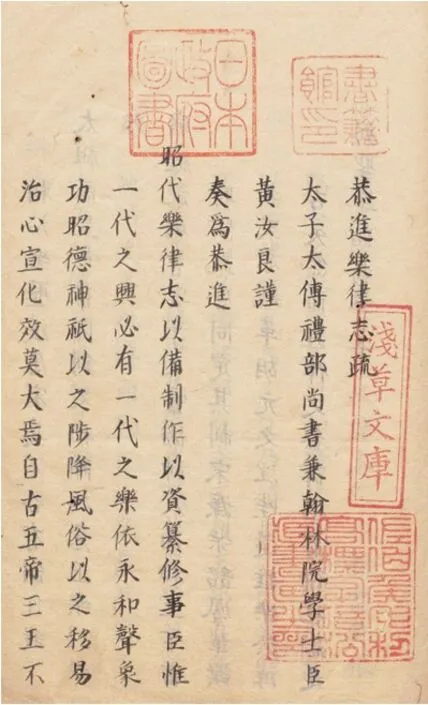

除刊本外,公文书馆又藏有抄本《乐律志》,馆藏著录为:“ 【请求番号】278-0023;【保存场所】本馆;【人名】著者黄汝良(明);【数量】2 册;【书志事项】写本,江户;【旧蔵者】丰后佐伯藩主毛利高标献上。”是本四卷,共二册,封面题名《乐律志》。书册尺寸270×185mm,半叶九行,行二十字,所据底本与刊本同版,一应字式行款俱同,最大程度保留了原本面貌。封面有“昌平坂学问所”印,首卷钤“书籍馆印”“日本政厅图书”“浅草文库”印、“佐伯侯毛利高标字培松藏书画之印”。不同于刊本,此抄本为佐伯藩第八代藩主毛利高标(1755—1801)旧藏,又经昌平坂学问所、书籍馆、浅草文库,移入内阁文库,由公文书馆保存至今(见图2)。⑪昌平坂学问所的大部分藏书,于明治五年(1872)入书籍馆,明治八年(1875)归入国立浅草文库,明治十七年(1884)与太政官文库合并为内阁文库。本文所论以刊本为主,以抄本参校。

图2 日本公文书馆藏《乐律志》抄本(右)

黄汝良,字名起,晋江人,廉州司马黄宪清之子。生平仕途四起四归:万历十四年(1586)进士,改庶吉士,授翰林院编修,后进右中允,管国子监司业事。万历二十七年(1599)升左谕德、左庶子兼翰林院侍读、詹事府少詹事、礼部右侍郎,至万历三十五年(1607),“时李廷机、杨道宾与汝良同官又同邑,并负时望,值廷推阁臣,言路有谤汝良者,遂不获与。及推吏部侍郎,言路复肆诋毁,汝良乃屡疏乞养,归”⑫[清]万斯同撰:《明史》卷三五八《黄汝良传》,上海:上海古籍出版社2008 年版,第341 页。。于是以内艰守制杜门十余年;至天启元年(1621)起为南京右侍郎,寻升吏部左侍郎兼翰林院侍读学士,协理詹事府事,充《实录》副总裁。时阉党为祸日炽,黄汝良与之久蓄睚眦,故于天启四年(1624)五月以南京礼部尚书致仕,进太子少保;天启五年(1625),复起为礼部尚书兼翰林院学士,掌詹事府事,然见《实录》书“梃击”事舛谬而辨之,忤时贵,⑬[清]万斯同撰:《明史》卷三五八《黄汝良传》,第342 页。于次年引疾归;崇祯四年(1631),黄汝良代李腾芳为礼部尚书,后云南道御史张任学以黄汝良衰朽,不胜礼部尚书任,特疏请听其去。“帝谓典礼文献正借老成,任学不得苛求”⑭[清]汪楫:《明实录·崇祯长编》卷六十一,中国台北:历史语言研究所1984 年版,第3475 页。。崇祯八年衰病辞归,致仕后终日课子侄读书,卒于清顺治四年(1647),年九十三。黄汝良与何乔远同为晋江庄履丰万历丙戌会试所取门生,一生雅好诗文,勤勉问学,著有《河干集》十卷、《乐律志》四卷、《山居联句》、《野纪矇捜》、《历朝奏疏》、《东宫大学讲章》。《闵中理学渊源考》、416 卷本《明史》等有传。

黄汝良著《乐律志》缘起于万历间明廷编修本朝正史一事。万历二十一年(1593),礼部尚书掌詹事府事陈于陛上疏云:

我朝兴造功业,建立法制,事事超越,而史书独有列圣《实录》,藏之金匮石室,似只仿宋世编年《日历》之体,但可谓之备史,未可谓之正史。……臣惟国之《正史》必以列圣《实录》为主,修《正史》之序当以国家诸大志为先,诣将郊庙、礼乐、律历、天文、灾祥、五行、藩封、郡国、舆服、学较、选举、职官、经籍、艺文、赋役、食货、漕运、盐法、屯田、兵制、马政、刑法、河渠、四夷之类,量分为二十余目,修辑成书,使朝廷之上经制典法炳然可考,实为要务。志成之日,即宜恭纂列圣大纪,次之则后妃及诸王公侯之表,传又次之,则名臣、良将、循吏、儒林、文林、高行、烈女之传随修完者,即以进呈。⑮[明]张惟贤等:《明神宗实录》卷二六四,中国台北:历史语言研究所1984 年版,第4898—4900 页。

陈于陛请修《正史》事得准,次年萃集英贤,⑯“礼部尚书陈于陛,南京礼部尚书沈一贯,詹事刘虞䕫,少詹事冯琦充副总裁官;礼部尚书罗万化,吏部右侍郎盛讷,礼部左侍郎范谦、刘元震,右侍郎孙继皋、少詹事曾朝节,祭酒陆可教兼充副总裁官;左庶子余继登,右谕德萧良有,洗马李廷机,右中允刘应秋,修撰唐文献、焦竑,编修邹德溥、郭正域、黄汝良、全天叙、吴道南、黄辉、庄天合、董其昌、简讨王图、萧云举、区大相、周如砥、林尧俞充纂修官。”[明]张惟贤等:《明神宗实录》卷二七一,第5040 页。万历二十二年(1594)八月丁未,史馆开馆,黄汝良名列编修。诸臣依陈于陛议,以撰志为先,黄汝良分纂《乐律志》。然万历二十五年(1597)六月皇宫失火,史馆遭回禄之灾,昭代正史编修一事中废,黄汝良所纂《乐律志》始终未能随全史一并面世,至崇祯有意重整礼乐,此书始得刊行。崇祯六年(1633),黄汝良时任礼部尚书,复将所纂《乐律志》进呈朝廷,是本《恭进乐律志疏》云:

臣汝良当万历乙未间备员史局,是时诏修昭代正史,当事者派臣分纂乐律志,远搜近述,颇费苦心,编纂既完,藏在史馆,无何回禄为灾,史事中废,未知所撰今尚存与否。兹伏遇我皇上留心正乐,数发清问,御极初年即有诏博征知乐之士,竟未有应明诏者。臣非敢言知乐,不过诠次旧闻,备掌故而已。今衰病乞身,即日去国,瘝旷无补,思效涓埃。谨将所纂《乐律志》缮写进呈,其间音容之节奏,律吕之调谐,沿革之异同,器数之繁缛,无不毕载。倘后来遇制作之期,或可备伶人之考据;当纂修之会,或可资彤史之编摩。由来圣世罔弃刍荛,亦表臣去国区区之一念也。伏望皇上少垂睿览,仍敕宣付史馆以彰往示来。臣无任瞻仰屏营之至,伏候敕旨。⑰[明]黄汝良:《恭进乐律志疏》,《乐律志》。

黄汝良重进《乐律志》在是年四月十五日,距开史馆时已逾三朝计四十年。四月十七日旨曰:“卿所进乐书稽考精详,留览完着,宣付史馆该部知道。”⑱[明]黄汝良:《恭进乐律志疏》,《乐律志》。然最终只是“宣付史馆,以备稽考,未及施行”⑲[清]张廷玉等撰:《明史》卷六十一《乐志》,第1516 页。。至崇祯十五年(1642)朝中重议礼乐,礼部议覆太常寺乐疏云:“今郊庙祭乐,亦多疏涩,如琴瑟并无指法,舞容尤乖古制,宜访求知乐之人,细加参究。”⑳[清]孙承泽著、王剑英点校:《春明梦余录》下册,北京:北京古籍出版社1992 年版,第708 页。然礼乐自古治而后定,此时明廷内忧外患,回天无术,《乐律志》议论煌煌,终亦不免束之高阁。《乐律志》虽国内久佚,但其内容却存见于他作:晚明《皇明乐律书》卷三《国朝乐制》全取《乐律志》卷一、二合并而成;㉑《皇明乐律书》,晚明乐书,不题撰人。今有钞本藏于国家图书馆、北京大学图书馆,见著于《中国善本书提要》,《中国古代音乐书目(初稿)》。其书拼接王邦直《律吕正声》与黄汝良《乐律志》。现收入《中国古代音乐文献集成》第三辑第38 册。清修416 卷本《明史》则将《乐律志》全文取入,充作《乐志》。

二、《乐律志》与《明史·乐志》的文本关系

关于《明史》纂修过程,学界考证已详,然今见黄氏《乐律志》,可知《明史·乐志》纂修有异于诸志:现存416 卷本《乐志》全袭黄氏原书而成,王鸿绪、张廷玉乃在此本基础上修成《乐志》,傅氏《明书·乐律志》原非鼻祖。今试由体例并文本两方面说明黄《志》与诸本关系。

早在万历间史馆初开时,黄汝良曾进稿与陈于陛,书云:

谨启者,国家诸制度较前代无不精密远过之,惟乐律一事颇称疏略。今日正史所志,乃后来权舆。鄙见宁受冗长之议,勿贻挂漏之悔,谨纂为四卷:其一概叙我朝作乐之事,凡有关涉者悉书;其二、三详叙郊庙朝燕乐章及乐舞器服,凡先后异同悉书;其四专叙律吕度数,除前史所屡载者不书,惟我朝诸公议论可以补前人之缺,而为后代制律之助者则书。以至李、王二家黄钟三寸九分之说虽若弗经,然出近时创见,亦略约书之,盖传疑之意耳。南中书籍殊少,闻见尤狭,兼以贱躯多病,本监吏事颇多,恐迁延日久,有稽严命。兹草创上呈,其疏漏舛谬必多,伏祈大笔郢正赐教,不胜幸甚。㉒[明]黄汝良:《上陈玉垒相公》,《河干集》卷六,日本内阁文库藏明天启四年刊本。

以是言之,《乐律志》原作四卷,以乐事制作为首卷,乐舞服器为二、三卷,本朝乐论为末卷,但这一体例在崇祯复进本中已有变动:今本乐论改置为卷二,乐舞服器顺延为三、四卷。从内容上看,今本首卷以《乐律志总序》开篇,纵论历代雅乐兴废,以启明代礼乐。正文所录迄自洪武克金陵立典乐官,终于隆庆三年革协律郎以下二十九员事,其间史料系以时序而非事体本末。每录一事,则君臣对谈、章表奏启,无不俱书,是黄氏所谓“宁受冗长之议,勿贻挂漏之悔”。卷二首以《乐律志小序》,述略《吕览》至朱熹、蔡元定律学得失,正文所载律数以《史记》《汉书》为法,于明代则只录李文利、王邦直两家乐论,结以“史臣”《乐律志赞》。卷三为祀典雅乐、卷四为朝贺宴享,诸乐章序以祭祀名目。考全书史料,多辑自《明实录》《大明会典》《礼部志稿》。黄《志》于形式上确立了分卷体例,于内容上划定了书写范围,实为《明史·乐志》之发端。

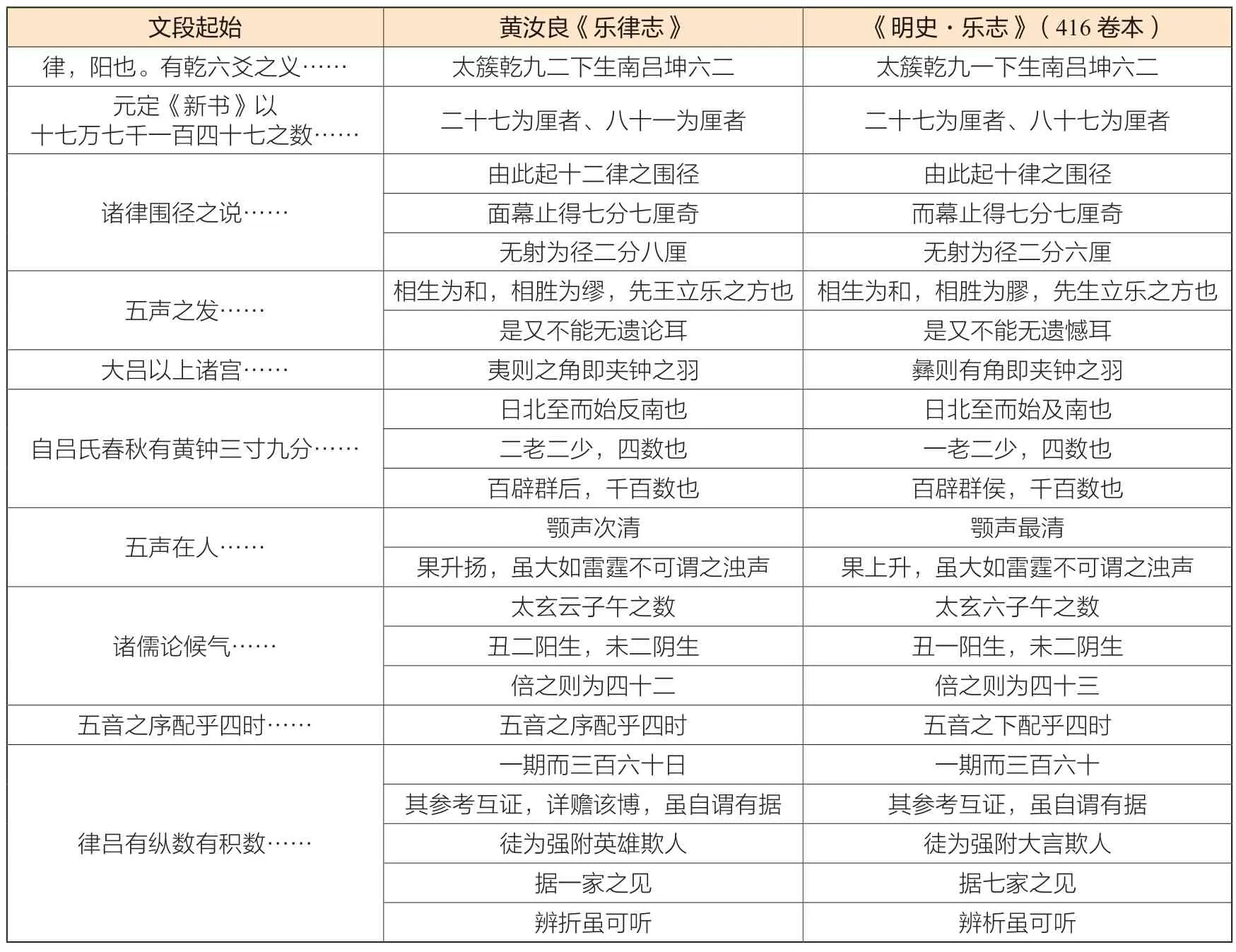

416 卷本《明史·乐志》无论体例、内容皆袭用黄《志》,章节改动较大者只在两处:缩减卷一《总序》;将卷二末《赞》删减后附于原卷二首《小序》之后。在文字上,416 卷本异文三类:一者避讳,416 卷本《乐志》所改避讳字为:玄—元,夷、胡—彝,狄—敌,胤—衍,虏—卤,呈现出雍正初钞本的特征。㉓416 卷本避讳字与日本京都大学附属图书馆藏旧钞残本《明史艺文志稿》中的避讳特征一致,该残本钞定于雍正初年,故知416 卷本与其钞于同一时期。详参秦丽:《国家图书馆藏416 卷本〈明史〉新考》,第65 页。二者订误,416 卷本修正了黄《志》中部分文字错误,如将乐章中《奏天命有德舞曲·万岁乐》“履初重阳回元吉”订为“长阳”,《嘉靖间仁寿宫落成宴享乐章·二奏仰大明之曲》“如出阜”改作“如山阜”等。三者讹字,416卷本钞录质量不佳,讹字满纸,今以卷二为例,校勘其误,因律数不容毫厘之差,故特正之。

表1 黄汝良《乐律志》与《明史·乐志》(416 卷本)文字校勘一览表

416 卷本《乐志》与黄本明显为同一文本系统,而王鸿绪与张廷玉《乐志》则呈现另一种面貌。王本《乐志》承绪二者,然修订规模较大:王本直接去掉了前作中卷二乐律部分,仅保留其余三卷。原《序》被大幅削减,论历代乐制只一笔带过,而《小序》与《赞》则仅留片语,余者随卷二被删。在内容上,王本改变了前作书写方式,卷一录乐事以事体本末为线索,其纪同样迄自洪武克金陵,终于嘉靖间张鹗制乐,嗣后李文察等制作仅书寥寥数笔而已,万历至明末乐事亦未详补。其间种种君臣议论大多被省略,所存不足十一。㉔叶天山:《〈明史·乐志〉纂修考》,第57 页。王本所作变更为张廷玉本《明史·乐志》所保留,张本继承了其体例卷目、史料书写及取舍范式,又修改部分文字,终成清修《明史·乐志》定稿。于是可见,黄汝良《乐律志》及416 卷本《乐志》可视作《明史·乐志》书写的第一阶段,而王鸿绪《乐志》与张廷玉《乐志》则为纂《志》第二阶段。

黄《志》与416 卷本对王、张本文字影响体现在两方面:首先,王、张本接受了416 卷本对黄《志》的订误,另一方面,王、张本中某些讹误始出黄氏《乐律志》,如孝宗庙《迎神太和之曲》“用光于大烈,化被烝黎”㉕[清]张廷玉等撰:《明史》卷六十二《乐志》,第1546 页。,黄本误作“化彼”,416 卷本与王本皆已正之,然张本仍作“化彼”,可知张本《明史》修订参考了黄《志》或是与其采用了相同文献来源。此外,今人校勘张本《明史》已备,然参以黄《志》,便可校出张本中因416 卷本钞录不精所遗讹误,如张鹗上书云“去再生黄钟之六,改用应钟之凡”,黄《志》“凡”字为“凢”,416卷本误写作“九”,㉖[清]张廷玉等撰:《明史》卷六十一《乐志》,第1515 页这一讹误经数本传袭,直存至张本中;再若黄《志》卷一云:“自四郊九庙暨太岁神祇诸坛,乐舞人数至二千二百名,后乃稍革焉。”416 卷本改作“二千一百名”,㉗[清]万斯同撰:《明史》卷六十五《乐一》,第171 页。王、张本皆从之。考《明会典》作“二千二百名”,㉘[明]申时行等修:《明会典》卷二二六,北京:中华书局1989 年版,第1110 页。佐以严嵩《请定雩祀乐舞》云:“查得四郊九庙朝夕日月及历代帝王等坛见在乐舞生通计二千二百名。”㉙[明]严嵩:《请定雩祀乐舞》,《南宫奏议》卷十二,日本内阁文库公文书馆藏嘉靖二十六年刊本。知今本《明史》误。

三、《乐律志》的史述立场及学史反思

黄汝良《乐律志》卷一开篇以大段文字历数古今乐制兴废,以启明代制作。卷二以小序述略汉、宋以来律数,又置“史臣赞曰”于卷末,评定明代乐律得失。三者俱收入黄汝良《河干集》,立名曰《乐律志总序》《乐律志小序》《乐律志赞》。其中观点经删修润饰,至今遗存于张廷玉本《明史》中,并被误读为清人对明代乐史的评判,今试将其还原于晚明昭代史语境下,呈现其原初立场及学史反思。

(一)《乐律志总序》中的史述立场

自弘治以降,君臣以贤明自许,期冀重振礼乐,故《乐律志总序》云:

世降道失,乐经沦亡,陈功见能取办一切。视乐为骈枝疣赘之具,取其足以娱心志悦耳目而已。世主具臣承陋袭舛,驾言殊时不沿乐,随世而施化,“何必华山之騄耳然后行远乎”……正乐兴者治之隆,正乐废者治之污。百王未有以易也。㉚[明]黄汝良:《乐律志总序》,《乐律志》卷一。

所谓“正乐兴者治之隆,正乐废者治之污”,可知《乐律志》意在以乐致治。黄汝良曾有甲午江西录《礼乐策》一道,问曰:“《记》言:五帝不相沿乐,三王不相袭礼。乃宋儒又谓不复古礼、不变今乐,不足致治,岂有说欤?”对曰:

葛天氏之乐以三人掺牛尾投足而歌之,所谓乐者如此而已。……周敦颐谓“不复古礼、不变今乐,不足致治”,诚欲挽淫忒为和序,岂谓度数声容一一而仿之古,乃可言治哉?㉛[明]黄汝良:《策一道·礼乐》,《河干集》卷三。

是论驳度时化乐,与《总序》一致,两者对读,可知黄氏乐教观自来一以贯之。《总序》列举历代制作,言世之治乱起于乐之兴废,㉜“周室不纲,王化陵夷。时训之典不行,风雅之音无献。东迁以后,时君列辟益,用淫姿歌钟镈磬女乐之奉邻封举以相遗,臣子恬而受赏。徹雍诗,舞八佾,逾越沉湎,往而不归。战国之时荒淫日盛,听古乐而恐卧,乐新声而忘食者,不独魏晋二君而已。秦氏吞灭乐籍,煨烬五行……”[明]黄汝良:《乐律志总序》,《乐律志》卷一。《宋史》《元史》志乐皆未有如此篇幅纵论列朝得失,《乐律志》既为昭代史所著,《总序》有意以三代乐统启本朝制作,故不得不承绪前史。缘其立意如此,所论便又特重华夷雅郑之辨,以明正朔:

盖自南北分统,克合于隋,梁陈多吴楚之声,周齐杂胡虏之韵。新声日竞,雅乐渐沦。……爰及再世浸肆荒乐,景云河清之歌,霓裳羽衣之曲,上清道调,争夸仙圣之符,边地入胡,已识凉伊之应。……元氏兴自朔漠,入主中华,太祖征用西夏旧器,太宗复收亡金遗乐,后乃稍习登歌,渐肄佾舞,虽有大成之号,故多变夏之音,紫色哇声僭干闰历,胡笳塞拍充仞神州。天厌夷德,祚我皇明。高皇帝辟乾坤再造,揭日月重光。开国之初即定雅乐以供郊庙之祀,至于朝会宴享大乐韶乐施焉。彝章雅什屡厪圣裁,因之革之损之益之,然后淫僻之俗易,喽啰之声放,殷殷秩秩,真大圣人之作为矣。㉝[明]黄汝良:《乐律志总序》,《乐律志》卷一。

黄氏以南北夷狄乐为“变夏之音”,寓意明朝复主中原为重继圣教,理当功成作乐,这一立场与后来诸本《乐志》全然不同,故清人视其文字多有违碍,不得不大量删修。416 卷本《乐志》绪言改作:“爰及后裔景云河清之歌,霓裳羽衣之曲,则纤靡已甚。……□元征旧器于西夏,收遗乐于故金,遂戛戛乎难言之。”㉞[清]万斯同撰:《明史》卷六十五《乐一》,第157 页。黄《序》种种夷夏之辨在此淡化为“难言之”,讳莫如深。同样的处理在评价明季制乐上体现得更为明显,集中见于《乐律志赞》。黄氏既云初稿以卷二律数为末卷,则《乐律志赞》原在书末,是对全书内容的综评,论及乐、律两方面得失,其论乐制曰:

高皇帝悯胡元之淫慝,慨然以正乐为先务,时则冷谦协其音,陶凯、詹同稽其制,宋濂、乐韶凤辈文其词。其超轶前代者有四焉:平澹古雅作止各归其分,无狄成涤滥之音,一也;歌功发德,雅颂各得其所,无天马赤雁之奏,二也;放黜女乐而翠翘珠袖之淫辍,三也;削去胡部而天筑龟兹之伎歇,四也。㉟[明]黄汝良:《乐律志赞》,《乐律志》卷二。

鼎革之后,胜朝无需颂扬,故416 卷本评明初制作曰:“明代继起,肇制雅乐,如冷谦、陶凯、詹同、宋濂、乐韶凤诸人相与切究元音,冀还正始,而掌故阔略,亦多所未遑。”㊱此节为416 卷本续于《总序》历代乐制之后,以为明代乐史。[清]万斯同:《明史》卷六十五《乐一》,第157 页。所论礼乐四成亦被删为:“明祖甫定寰宇,慨然以正乐为务,命儒臣协音稽制文词,一归古雅,放狄成涤滥之音,黜女工淫靡之奏,可谓超轶往代矣。”㊲[清]万斯同撰:《明史》卷六十六《乐二》,第172 页。仍旧避谈胡乐,以免碍讳。至此,黄氏复礼乐的立场早已无存,嗣后诸本《乐志》皆由批判视角回溯明代乐制,全不复黄《志》初衷。

(二)《乐律志赞》中的学史反思

《乐律志》虽为昭代史所作,但不同于赞乐功的颂圣口吻,在论断本朝律学时,黄汝良欲以学史反思纠正时弊,而这种反思最终却成全了清人批评。其《乐律志赞》曰:

肃皇帝当百年之会,操三重之权,殷鉴秋节焕然一新。是时张鹗李文察皆以知乐秩在太常,自诡制律候气之任,然绩用弗成,事无可纪。而吕怀、刘濂、韩邦奇、黄佐、李文利、王邦直之徒各著书言钟律甚备……抑钟律者自然之妙理,天授之独契,论议辩说非所几也。古人言师旷之聪,阮咸之神解,夫聪与神解云者,岂辩博之谓哉?昔之言钟律者莫详于宋,而识者谓其制作之无成,亦由于辩说之太盛。如李照、杨杰、魏汉津辈各逞其私说,施之制造,或为歌工所更易,恬不知问,使人谓学士大夫之心思反不如贱工伶人之手巧,由此言之,非知之难,亦为之难。即使吕刘韩黄尽得施用,犹未必敢其功效之远过于张鹗辈也。况以李文利、王邦直之孤学曲说哉,而何取于辩博之纷纷乎?虽然,恃辩博者非也,废辩博亦非也。夫心之精微,口不能授,性之解悟,笔不能书,而非口授书传则精微解悟亦何所寓之矣。㊳[明]黄汝良:《乐律志赞》,《乐律志》卷二。

黄氏对吕刘韩黄诸家总体持贬抑态度,以其空言无用。学人与乐工各擅所长,自汉以来皆然,黄氏重音乐实践而非纸上谈兵,这一倾向也被保留在后续《明史》中。416 卷本云:“世宗初政详明,灿然俱举,张鹗、李文察颇以知乐见重,顾绩用弗成,事无可纪,抑又何也。”㊴[明]黄汝良:《乐律志赞》,《乐律志》卷二。又云:“然钟律乃制作之要,终明之世不过厘定歌章而已,其于律吕制度无可纪者。虽吕怀、刘濂、韩邦奇、黄佐、李文利、王邦直之徒著书言钟律甚备,以职非典乐,徒托之空言,而郑世子载堉者进献乐书亦未之施用。……(后文同原《赞》)。”㊵[清]万斯同撰:《明史》卷六十六《乐二》,第172 页。是本只补充了朱载堉相关内容,其余评价全用前作。后王鸿绪本与张廷玉本删去了整个律学章节,但仍存此说于前言,因袭关系一望可知。张本如下(括号内为王本异文):

世宗制作自任,张鹗、李文察以审音受知,终以无成(绩用鲜成)。(神宗以后益寥寂矣)盖(无“盖”字)学士大夫之著述止能论其理,而施诸五音六律辄多未协(叶),乐官能纪其铿锵鼓舞而不晓其义,是以卒世莫能明也。㊶[清]张廷玉等撰:《明史》卷六十一《乐志》,第1499—1500 页。

明自太祖、世宗,乐章屡易,然钟律为制作之要,未能有所讲明。吕怀、刘濂、韩邦奇、黄佐、王邦直之徒著书甚备,职不与典乐,托之空言而已。张鹗虽因知乐得官,候气终属渺茫,不能准以定律。㊷[清]张廷玉等撰:《明史》卷六十一《乐志》,第1516 页。

于是可见,王、张本《乐志》述评自416卷本一脉而下,理路清晰。无论张鹗“绩用鲜成”或“终以无成”,抑或吕刘韩黄诸子 “职不与典乐,托之空言”,自始至终存见于诸本,俱是黄《志》原文,后来者仅将晚近事迹不断增入而已。今人观《明史·乐志》对明代律学的贬抑态度,实际上并非原始于清初学术变折,而是根植于晚明乐学的自我反思,这些断语乃黄汝良批于明末乐学大变的时代背景下,故今人考张本《明史·乐志》,当先明是论渊薮。

四、《乐律志》的律学观念

《乐律志》对明代律学多有批评,但卷二乐律章仍需建立在明代律学成就基础上,其内容今虽存见于416 卷本,却失去了与原始语境的关联,今试析其律学观念,解释《乐律志》律学取向及时代内蕴。

《乐律志小序》开篇云,律学始自《吕氏春秋》,经司马迁、班固、刘昭后制度始备:

自时厥后代有制造,纷纷异同,不过尺度之短长,黍粒之多寡,而相生之大较咸祖迁书,受黍候气不离班刘,循声依响,愈衍愈棼,未有臻妙解者也。夫律吕者,天地自然之数也,黄钟十七万七千一百四十七之数,具在迁《史》,以朱熹之穷经,莫识其用,蔡元定之宿学,竟谬其说,岂非知乐实难,而冥契尤寡耶?㊸[明]黄汝良:《乐律志》卷二《乐律志小序》。

这段论述尤为引人注目的是黄氏对朱熹、蔡元定的评价,黄氏律学主班、马而抑朱、蔡,如此态度实则是明中后期儒林律学转向的一种呈示。明初学术以朱子为宗,自弘治始,心学大盛,关学中兴,诸家并起,朱子学一统的局面由此改变。㊹[清]张廷玉等撰:《明史》卷一七〇《儒林一》,第7222 页。南宋时蔡元定著《律吕新书》㊺蔡元定(1135—1198),字季通,学者称西山先生,建宁府建阳县人,朱熹弟子。自乾道二年(1166)朱、蔡二人相识后,相与论乐三十余载。蔡元定著《律吕新书》期间尝就律尺计量、黄钟律管、倍平正变之法等问题求教于朱熹。详参郑俊晖:《朱熹音乐年谱考异》,郑俊晖:《朱熹音乐著述及思想研究》,北京:人民音乐出版社2010 年版,第112—115 页。,为朱熹、蔡元定乐学之精华,明初《律吕新书》被收入官方教典刊布天下,而后出现的众多“异说”则是诸家在乐学领域寻求突破朱子学至高地位的一种尝试。以吕怀、刘濂、韩邦奇、黄佐、李文利、王邦直等为代表,明代律学阐释进入多元化格局,黄汝良《乐律志》正是杂糅了诸家律说的产物。

《乐律志》律学主要由以下部分组成:十二律实数与寸法、黍尺候气定律法、五声二变、今世乐论。其《总序》云“诠次旧闻,备掌故而已”,虽是自谦,但《乐律志》所载律论确系拼合众家所成:首先从十二律内容来看,虽然《乐律志》引《汉书》“子一”至“亥一十七万七千一百四十七”为十二律律数,但校其注文可知所据非蔡元定分寸法,而是吕怀《律吕古义》,㊻“子一,一为寸,黄钟长一,乘空围一得之,太极元气涵三为一,阴阳五行之本,五声六律十二管之宗,潜孚上下默运损益,太和元气之所钟也。一函三、三函九,凡为一寸之分者九,命曰黄钟之律,寸分厘毫丝忽之统也。丑三,置黄钟之一而三之,长乘空围凡得三寸之分者三而黄钟损益寸法具矣。三其法生分。寅九,九为分者,寸之分也,置黄钟之一而九之,围方九分长九寸,寸十分,分乘围方九分为分九寸,得黄钟之分通积八百一十,凡为九分之分者九十,合黄钟积分之实。”[明]吕怀:《律吕古义》,《中国古代音乐文献集成》(第三辑第7 册),北京:国家图书馆出版社2014 年版,第35—36 页。《乐律志》:“子一,一为寸,黄钟长九分之一,乘空围九方之一为长一寸,命黄钟寸法。丑三,置黄钟空围一而三因之,为寸者三,积长三寸为分。黄钟通长九寸,凡为三寸之分者三,是为黄钟积长九寸之实。寅九,九为分,以黄钟空围一而九因之为方分者九,凡空围九方分为长一分,命黄钟分法。”[明]黄汝良:《乐律志》卷二。蔡元定将律数与律长算法融为一体,以三为基础开至十一次方,乃所谓“历十二辰”,《乐律志》则承吕怀说:“蔡元定《新书》知历十二辰以生黄钟,而不知其法实之用,乃以子一为黄钟之律,亥十七万一百四十七为黄钟之实,寅辰午申戌顺而左旋,为寸分厘毫丝之数;酉未巳卯丑逆而右转,为寸分厘毫丝之法,似未有真见而徒为牵合耳。”㊼[明]黄汝良:《乐律志》卷二。又取《律吕古义》“律变第二”,以黄钟通积之实为“五百三十一万万四千四百一十万”(吕怀于黄钟律数上又乘三十万得通积之实)。㊽“一十七万七千一百四十七为三忽,凡为三忽之分者三十万。”[明]吕怀:《律吕古义》,第45 页。之后论十二律阴阳纳音之说亦全用吕氏原文,是其律数与蔡学相抵牾处。

《乐律志》辨五、七音亦异于蔡元定:“五声之发,本乎五行……汉唐以来乃于五声之外复加变宫、变徵以为七声,其说起于《书大传》之七始、左氏之七音,淮南、杜佑、蔡元定诸儒复从而附衍之,不知律以和声,声以依咏,人歌有五声,旋宫有五律,以五律依五音,自然之妙也。人无二变音,而乐加二变律,可乎?”㊾[明]黄汝良:《乐律志》卷二。其论五行五声,全引陈旸《乐书》,以二变为郑卫之音:“陈旸《乐书》以为五声之在乐,犹五星之在天,五行之在地,损之则亏,益之则赘,不可得而加损也。”㊿[明]黄汝良:《乐律志》卷二。自宋以降,二变已长久存在于音乐实践中,七声音阶亦是明代乐论主流,而《乐律志》复归陈旸,大异时趣。这一变化似又与时局更变相关,因五、七音辨与南北问题挂钩:“儒者不辨南北曲,但审奏曲有变声者即北音,无变声即南音耳,变声之辨只在几微疑似之间。”51[清]范尔梅:《读书小记》卷二十五《乐律考》,东京都立中央图书馆藏雍正七年本。当其形势,黄氏所论是否有尊南音意味值得进一步考察。

在定律环节,《乐律志》专书累黍与候气二法。朱、蔡主以律生尺,而非以尺生律,故以候气为参验,不取累黍法。《乐律志》则先摘录历代黍尺记录,又引唐顺之《稗编》,认为累黍可行:“我朝钦天监表尺乃元太史郭守敬旧器,守敬历法最精,其法必有可据,若用以参较累黍,以定黄钟之宫,则中声宜可得也。”52[明]黄汝良:《乐律志》卷二。与此对应,候气法被《乐律志》全盘否定,53吕怀《律吕古义》坚持候气说,《乐律志》取其律数而不从其定律法,是又可见黄氏杂取众家之说。候气说始自《后汉书》,至蔡元定为大成,54“今欲求声气之中,而莫适为准,则莫若且多截竹,以拟黄钟之管。或极其短,或极其长,长短之内每差一分,而为一管。皆即以其长,权为九寸,而度其围径,如黄钟之法焉。如是而更迭以吹,则中声可得。浅深以列,则中气可验。”[宋]蔡元定:《律吕新书》,《中国古代音乐文献集成》(第二辑第11 册),北京:国家图书馆出版社2012 年版,第324 页。然自嘉靖后,随着各学派群起挑战朱子学,对候气法的质疑渐渐无法平抑,至万历时,候气不验已近成诸家共识。《乐律志》对候气的批驳引自刘濂《乐经元义》:“气无微而不入者也,十二管飞则皆飞,不飞则皆不飞。若曰冬至动黄钟,夏至动蕤宾,其馀皆以辰位应用不爽。是气为有知,择管而入,管为有知,择气而受。天下古今有是理乎?”55“应候不爽”原作“应用不爽”,“择气而受”原作“择气而施”。原文见[明]刘濂:《乐经元义》,《中国古代音乐文献集成》(第三辑),北京:国家图书馆出版社2014 年版,第391 页。从嘉靖朝张鹗候气定律,到晚明昭代史《乐律志》公开批驳候气,标志着明代官方律学暗中越过了蔡氏《新书》藩篱,渐渐摆脱了朱子学的限制。56潘大龙:《明中后期候气之争本末考》,《自然科学史研究》2020 年第1 期,第59 页。

《乐律志》述略律学基础后,继之以本朝乐论,但异于常理的是,黄汝良并不取最负声望者若韩邦奇、朱载堉等人,乃选李文利、王邦直入志,自谓“盖传疑之意耳”57[明]黄汝良:《上陈玉垒相公》,《河干集》卷六。。黄汝良虽以二者为“孤学曲说”,但这一选择实际上敏锐地揭示了明中后期律学变局的关键——黄钟管长辩,李文利正是此次论辩的始作俑者。《乐律志》云:“自《吕氏春秋》有黄钟三寸九分号曰含少之说,《晋书》《隋志》及《通鉴外纪》并载其文,然未有发明之者。弘治中莆人李教授文利独宗其旨,详加考订,著为《律吕元声》六卷,凡三十篇。”58[明]黄汝良:《乐律志》卷二。李文利以《吕览》为本,以三寸九分为黄钟管长,以九寸管为蕤宾,又弃三分损益法而改以六、九分增减生十二律。李文利以强烈的疑古精神反思了汉宋以来乐律正统,率先提出对《新书》的否定。于是明代黄钟管长说自此辨然为二:

自汉司马迁以来,皆谓黄钟九寸,而明李文利始以《呂氏春秋》为据,而云三寸九分,且云刘恕《外纪》、长孙无忌《隋书》,其说皆同,因著《律呂元声》一书,附会佐证,似乎确不可易。范辂、杨廉、范廷銮、王乔桂神信之,而黄积庆著《律吕管见》一书,与李氏同,而王邦直又著《律吕正声》一书,与李氏大同小异。而辟之者则有王廷相、韩邦奇诸人,辨驳有辞,多谓《吕氏春秋》不足信。59[清]董以宁:《黄钟三寸九分辨》,《正谊堂诗文集》,《清代诗文集汇编》112 册,上海:上海古籍出版社2010 年版,第376 页。

以黄钟管长辩为表征,明代律学由朱蔡一统逐渐分化为诸子并峙的局面,至万历十四年王邦直著《律吕正声》发扬其说,“以卦气定律吕,推步准之《太玄经》,分寸准之《吕览》,故大旨主李文利黄钟三寸九分之说,而独斜其律,以左律为右律,又以三分损一、隔八相生截然两法,而力辨古来牵合为一之非”60[清]永瑢等:《四库全书总目提要》,北京:中华书局2013 年版,第334 页。。乃将黄钟管辩推至新的高度,对明代乐律格局演变产生了重要影响。故《乐律志》特书李、王二家,实已发明明季律学之关捩。

五、《明史乐志》纂修考补遗

在明晰黄汝良《乐律志》与416 卷本《明史·乐志》的传袭关系后,则可试析黄氏《乐律志》何时被取入《明史》,由何人负责删修。康熙四十一年(1702)二月,熊赐履进416 卷本,其《进呈明史札》云:“计本纪十七,志十四,表五,传二百四十一。总共四百十六卷,凡三十四函。”61[清]熊赐履:《藻修堂集》,《四库全书存目丛书》集部230 册,济南:齐鲁书社1997 年版,第502—503 页。故黄《志》被收入的下限不晚于此时。叶天山《〈明史·乐志〉纂修考》一文认为黄与坚主修《乐志》可能性最高,62叶天山:《〈明史·乐志〉纂修考》,第55 页。在此可将黄与坚律论与《乐律志》相参验:前文已述,《乐律志》并不从蔡元定说,主以黍生律而非以律生尺,取五声说而非七声,黄与坚论律却迥异于是,黄与坚《愿学斋文集》卷七载《古乐律考》与《五音七音考》二篇,其《古乐律考》云:“以声求数,而律之长短分别可得而知;以数求声,而凡律之大小、疾徐、高下不可得而定也。使必略于声,徒算数以准律,而谓乐之数必如研计者,乃足以尽神,则岂夔、旷所能校量哉?”63[清]黄与坚:《愿学斋文集》,《清代诗文集汇编》74 册,上海:上海古籍出版社2010 年版,第81—82 页。《五音七音考》则云:“五音自周以后以二变加为七,而后五可以为声,亦惟七为声,乃可以为乐也。……五音以变声而始,尽若后苏夔、陈旸之属不察其本而徒诋二变为郑声,又岂格论哉?”64[清]黄与坚:《愿学斋文集》,第83—84 页。可见黄与坚持七音说且不主黍尺定律,若假定黄与坚将《乐律志》取入史稿而不做修订,其乐论相左实不可思议。今试重述《明史》编撰轨迹,补考《乐志》纂修问题。

康熙十八年(1679)众学人抵京修史,次年汤斌订《本纪条例》云:“太祖承元之后,修复典礼功最大,且多出独断,非由臣下奏请。以有《礼》《乐》等志,《本纪》不能尽载,止书一二大者。”65[清]汤斌:《〈明史〉凡例议》,[清]汤斌著、范志亭等辑校:《汤斌集》(下),郑州:中州古籍出版社2003 年版,第 831 页。然而这一条例只说明纂修计划以《礼》《乐》分担《本纪》不及之事,并不意味着此时《乐志》已经分修。康熙二十年(1681)史馆广征海内遗书,66“ 上谕征集海内遗书,凡盐铁、兵农、礼乐、河渠、沟洫以及邑志、家乘、稗官、野记有关史事者,敕令所司广搜博采,会萃上诸史馆。”[清]徐釚:《吴江县志序》,《南洲草堂集》卷十九,国家图书馆藏康熙刊本。二十二年(1683),傅维鳞《明书》被收入史馆。《明书·乐律志》结构文字不似黄本,虽录史料趋近,但乐志纂修所参不出《明实录》《明会典》《明集礼》诸书,故难作源流凭证。然傅本体例相对简拙:“虽然编者已将祭祀类与朝贺宴飨类大致分开,但是全部乐章散见于三志之中,未能集中合并为单元。”67叶天山:《〈明史·乐志〉纂修考》,第55 页。且乐章先宴享而后祀典,轻重失序。故笔者推测,顺治间傅维鳞即馆纂史时未参考黄《志》。

《明书》入馆后,康熙二十三年(1684)万斯同助二徐定《修史条议》云:“明人论乐者,如冷谦、韩邦奇、李文利、李文察、张鹗、王廷相、郑世子载堉等,其议论不一,皆有裨于一代之制作。《乐志》中虽以声容歌奏为重,而诸公之众说亦宜斟酌采入。”68[清]徐乾学:《憺园文集》,《续修四库全书》第1412 册,上海:上海古籍出版社2002 年版,第492 页。《条议》所云明显是针对一种有乐制、乐舞而无“诸公之说”的文本(恰如《明书》),黄本《乐律志》已有卷二专载明季乐论,多涉张鹗、李文利诸家,并非仅“以声容歌奏为重”。故以《条议》来看,《乐律志》此时尚未入史稿。

在这一阶段中,尤须注意黄虞稷。黄虞稷以千顷堂藏书闻名,又为黄汝良同族从侄,《乐律志》最初由黄虞稷输入史馆可能性极高,然梳检史料,未见黄虞稷修《乐志》事。黄虞稷于康熙二十年(1681)入馆分修列传,于康熙二十二年(1683)后接替尤侗修《艺文志》,由徐乾学主审。康熙二十五年(1686)后,黄虞稷更随徐乾学兼修《一统志》,至康熙二十八年(1689)与徐乾学离馆。徐氏乞休时交代所审史稿,有《艺文志》而无《乐志》。若在《修史条议》时《乐律志》尚未入稿,则黄虞稷亲修《乐志》只在康熙二十三年(1684)后,其时黄虞稷数任在身,再兼《乐志》并非易事,故难以断定黄虞稷果曾分撰《乐志》或是仅将黄《志》备于史馆而未亲修。今存说于此,以俟补考。

二徐退出后,馆臣渐散,至康熙三十六年(1697),伊桑阿、张玉书、李天馥、熊赐履为《明史》监修,公议以张玉书任《明史》之《志》;陈廷敬任《本纪》;王鸿绪任《列传》,《明史》修撰自是进入新一阶段。康熙四十年(1701),“时季野修《明史》,纪、传成,表、志未竣”69[清]冯辰:《李恕谷先生年谱》卷三,《丛书集成初编》本,北京:中华书局1991 年版,第73 页。。次年四月万斯同卒于王鸿绪馆,《万季野墓表》称:“季野所撰(《明史》)本纪、列传凡四百六十卷,惟诸志未就。其书具存华亭王氏。淮阴刘永祯录之过半而未全,后有作者可取证焉。”70[清]方苞:《万季野墓表》,刘季高注:《方苞文选》,合肥:黄山书社1987 年版,第142 页。可知至万斯同卒时,诸志汇审工作仍未完成,然是年二月,熊赐履即已进呈416 卷本,“此本未经时分任总裁王鸿绪、张玉书、陈廷敬等参阅,‘赐履独进史本,于明事缺而不全’”71朱端强:《万斯同与明史纂修纪年》,北京:中华书局2004 年版,第281 页。。这一进本与徐、万关系密切,学界曾认为康熙三十年(1691)前后,史馆应已有稿本416 卷,72“徐元文卒时,核定史稿已达四百十六卷(表志不在内),惟全书尚未成。”李晋华:《明史纂修考》,北京:哈佛燕京学社1933 年版,第30 页。因杨椿《再上明鉴纲目总裁书》言:“徐公发凡起例,历十二年史稿初就,凡四百一十六卷……四十一年冬,熊公来商于诸公,犹以徐稿进呈。”73[清]杨椿:《孟邻堂文钞》,《清代诗文集汇编》第238 册,上海:上海古籍出版社2010 年版,第25 页。似乎熊稿大体是徐、万所定,但此说仍存疑点,秦丽认为:“杨椿所言,实际也是熊氏进呈之稿,因他只能看到该稿。这是就熊氏进呈《明史》之后而言,然而,在此之前存在一个被熊赐履当作依据的徐稿当为无误,杨椿所言其卷数也为416 卷,也许是一厢情愿的说法,甚至任何人关于熊本之前任何一种‘明史稿’的说法都是不可信的,因其尚处于初修阶段,篇目卷次分合并不稳定。”74秦丽:《国家图书馆藏416 卷本〈明史〉新考》,第69 页。笔者赞同是论,黄《志》被纳入史稿不仅可能发生在徐氏离馆前,亦可发生于熊赐履继任后。自万氏入馆,“每一《志》、《传》成,总裁必命注某事出某朝《实录》第几年,某事见某人传记第几卷。虽繁,不以为嫌”75[清]刘承干:《杨农先上明鉴纲目馆总裁书》,《明史例案》卷七,徐蜀编:《明史订补文献汇编》,北京:北京图书馆出版社2004 年版,第80 页。。至客居王馆仍如是。《艺文志》《历志》等虽亦各有所本,然无不由馆臣亲力重撰,徐、万稿《乐志》若真如416 卷本所示,则着实难言“纂修”二字。徐、万稿内如有《乐志》存在,其面目是否应类似王本,而非粗糙楔入黄《志》?有此种种疑惑,不得不考虑熊赐履采入黄《志》的可能性。

康熙委任熊赐履诏书云:“熊赐履读书多而学问好,且在馆诸臣半系门生,不难改削,事可速成……着熊赐履为监修官,令其速为纂成。”76中国第一历史档案馆:《清代起居注册·康熙朝》第9 册,第4923—4924 页。转引自王宣标:《熊赐履与〈明史〉纂修》,《史学史研究》2014 年第1 期,第35 页。经熊氏加工,416 卷本中各《志》《表》卷首有叙,《本纪》《列传》卷末有论(后熊赐履将诸叙收入《兰台节录》)。其进呈史稿自述:“五载之间,殚心搜讨,日事编摹,乃僭为裁定,凡四百有余卷。其叙、论如干首,则余所特为加意珥笔构成。虽或稍取陈义一二,删润兼施,要之皆鄙人深思而独运者也。”77[清]熊赐履:《藻修堂集》,第534 页。反观《乐律志》篇首原有黄汝良《乐律志序》,恰可与诸叙匹配,前文已叙,416 卷本删修《乐律志序》,又将卷二末《乐律志赞》合并入卷二篇首《小序》,令其有叙无赞,如此便与熊本他志体例相同,可知黄《志》即便非熊氏采入,亦应经其删修。熊稿进呈后为诸家批判,以其质量低劣,论断粗糙,“然告竣甚速,料文端阁务殷繁,止能斧藻其文,未暇考核其事也”78[清]刘承干:《王横云史例议上》,《明史例案》卷二,徐蜀编:《明史订补文献汇编》,第28 页。。故笔者认为,在缺乏足够证据的条件下,《乐志》编纂应存两种可能,若非黄虞稷兼修,便应由熊赐履完成,后者在康熙三十六年(1697)至康熙四十一(1702)年间,望求教于方家。

结语

416 卷本《明史》收入《乐律志》后,为其增补著录朱载堉乐书,而后至王鸿绪本,黄汝良献《志》事也已被写入史志,递修迭代,终作烟云。“崇祯六年,礼部尚书黄汝良进《昭代乐律志》。宣付史馆,以备稽考,未及施行”79刘勇曾探讨《明史·乐志》“宣付史馆,以备稽考,未及施行。”所指即黄氏《乐律志》而非朱载堉著作,今可证无误。“未及施行”四字化自416 卷本“未之施用”。参见刘勇:《朱载堉著作的命运新探》,《黄钟》2011 年第1 期,第102 页。。其所寄兴乐之志未能成明廷制作,却经夺胎换骨,衍为清修《明史·乐志》,垂鉴后世,令人唏嘘。故今人考《明史·乐志》,必当返溯黄汝良《乐律志》,始得辨章其学理,考明其源流。