古代西亚-北非的琉特乐器研究

王雅婕

在西方文化语境中,琉特(Lute)一词一般可以作为对所有有颈、抱弹类乐器的统称。这种指代与霍恩博斯特尔在1914 年发表于《民族音乐学杂志》上的关于乐器分类体系的研究有关。①Erich M.von Hornbostel,Curt Sachs: “Systematik der Musikinstrumente.Ein Versuch”,Zeitschrift für Ethnologie,Band 46,1914,Nr.4–5,pp.553-590.在历史中,琉特乐器已经以经纬状的传播方式辐射到世界各地,并在时间的长河中接受各种文明,繁衍出具有不同民族特色的乐器家族。

关于古代西亚–北非琉特乐器的研究始于20 世纪初的西方,在经历了前期大量东方故址遗迹的搜集和古文字破译的阶段,众多古代西亚考古资料被英、法、德、俄等东方学研究专家所获,②参见周菁葆:《振兴丝绸之路音乐》,《人民音乐》1987 年第1 期,第9—10 页。学者们也逐步在考古学、民族学、历史学、音乐学等诸多领域取得了突破性的研究成果,而大量一手资料的获得,无疑也是“东方学”在西方是显学而在东方是冷门的关键。自20 世纪20年代开始,有关琉特乐器的研究可见于阿拉伯音乐专家亨利·乔治·法码(Henry G.Farmer)、威廉·施陶德(Wilhelm Stauder)、拉辛德(Subhi A.Rashid)、加尔品(Francis W.Galpin)等一系列的研究中,③相关成果有Henry George Farmer: A History of Arabian Music,Hertford,Herts: Stephen Austin &Sons,Ltd,1929;H.G.Farmer: Studies in Oriental Musical Instruments,Glasgow: The Civic Press,1939;H.G.Farmer: “The Origin of the Arabian Lute and Rebec”,Journal of the Royal Asiatic Society,No.4,1930,pp.767-783;Wilhelm Stauder: “Zur Frühgeschichte der Laute”,Festschrift für Helmuth Osthoff,1961,pp.17-23;Subhi Anwar Rashid: Musikgeschichte in Bildern·Mesopotamien,II/2,Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,1984;Francis W.Galpin: The Music of the Sumerians and Their Immediate Successors the Babylonians and Assyrians,Cambridge: Cambridge University Press,1937.他们对琉特乐器的发掘与调查,让世人了解到了琉特琴的原始面貌,极大推动了早期琉特类乐器研究的进展。而英国学者理查德·邓布里尔(Richard Dumbrill)在《古代近东考古音乐学》④Richard Dumbrill: The Archaeomusicology of the Ancient Near East,London: Tadema Press,1998.一书中记录了三千多年以来古代西亚琉特乐器的图像证据。古埃及和波斯的音乐文化史专家汉斯·希克曼(Hans Hickmann)、艾拉(Zonis Ella)等也曾揭示古代埃及和波斯的琉特乐器研究情况。⑤Hans Hickmann: Musikgeschichte in Bildern·Agypten,Band II,Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,1961;Zonis Ella:Classical Persian Music: An Introduction,Cambridge: Harvard University Press,1973.上述学者对出土琉特造像的年代、类型及文化属性的判定至今仍然具有重要意义。20 世纪90 年代以来,中国学者在研究、考证中国琵琶源流等问题的同时,也注意到其在丝绸之路的传播和流变,使西亚–北非琉特乐器的研究进入中国学者的视野。周耘、阿不都赛米·阿不都热合曼等着手翻译了一些文论,金经言、周菁葆等也对此展开研究,这些成果都为了解古代西亚–北非的琉特乐器文化提供了珍贵信息。⑥相关成果有[日]柘植元一、周耘:《西亚的音乐文化》,《黄钟》2001 年第3 期,第8—11、113 页;[日]柘植元一、阿不都赛米·阿不都热合曼:《萨珊王朝波斯乐器和它的东渐》,《新疆艺术学院学报》2006 年第1 期,第18—23 页;[联邦德国]汉斯·希克曼、[伊拉克]苏比·安韦尔·拉辛德:《上古时代的音乐——古埃及、美索不达米亚和古印度的音乐文化》,[美]瓦尔特·考夫曼、王昭仁、金经言译,北京:文化艺术出版社1989 年版;周菁葆:《美索不达米亚的长颈直项琵琶》,《乐器》2010 年第10 期,第66—69 页。

然而,琉特乐器源自哪里?其原始的形制与演奏技法、表演语境与音乐生活、音乐轨迹与社会历史等细节又如何?我国学界对于此类问题的考察尚显不足。事实上,早期的琉特乐器在形制及样式等方面,已经开始呈现出类别化的特征,尤其表现在琴颈、共鸣箱等方面,故本文将其按照琴颈样式的不同,分为长颈琉特琴与短颈琉特琴两大类,并按古代西亚–北非不同的地理、文化地域分别展开讨论。

一、古代西亚–北非的长颈琉特琴

关于琉特琴的形成是一个较为复杂的问题,它可能在古代美索不达米亚兴起,或被闪米特部落带到该地区,亦或是进入到西亚美索不达米亚定居的多个民族长期共同混战和交融的结果,诸种可能目前尚无法得出定论,但可以肯定的是,长颈琉特琴是琉特乐器家族中出现最早的一类,在称谓问题上,古代美索不达米亚的苏美尔语“giŠ.gù.di”和阿卡德语“inu”都表示长颈琉特乐器。而这两个词在楔形文字的记载中指的是各种木质棒状物件的组合,也有“发声器”或“弹拨乐器”之意。⑦参见Richard Dumbrill: The Archaeomusicology of the Ancient Near East,p.316.

(一)美索不达米亚的琉特琴

图1 阿卡德时期轮状印章上的琉特琴1

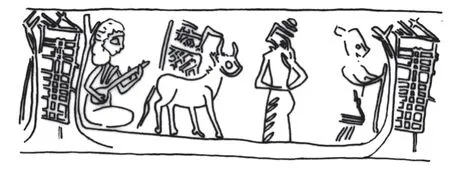

阿卡德时期的另外一个轮状印章上也刻画了类似的宗教场景(见图2),图中的琉特琴演奏家在画面最左边的角落里,跪坐着为前面的神灵表演,其抱持的长颈琉特琴在形制和演奏方法上均与上例类似,但仍有一些不同,比如图1 的琉特乐人为右手持琴颈、左手拨弦,而图2 中的则相反,这可能跟乐人的左右手使用习惯有关,但更可能是描绘图景的工匠有意安排,即图1 的乐人正为娜娜神演奏,而图2 则是为水神奏乐。另外,从乐器的构造上来看,图1 中的琉特乐器没有流苏悬挂琴头,而是有三个较为明显的突起。但图2 的琴颈侧部悬挂两条流苏。这种差别或许暗示着两只琉特乐器不同的系弦或调音方式,更多的细节还有待进一步研究。此处男性乐师身体比例的刻画也同样要比诸神小很多,表明他们与神和仆人是分开的。

图2 阿卡德时期轮状印章上的琉特琴2

将上述阿卡德时期的长颈琉特琴作为琉特乐器之最早表现的观点在西方学界持续了近一个世纪,然而,多米尼克·柯隆(Dominique Collon)博士在20 世纪90 年代发现了大约公元前3100年左右乌鲁克时期的例证(见图3)⑬Richard Dumbrill: The Archaeomusicology of the Ancient Near East,p.321.,这将长颈琉特乐器在美索不达米亚出现的最早年代提前了近千年。该轮状印章现藏于大英博物馆,亦为一种宗教场景的描绘,画面中的人物和动物同在一条船上,中间站立着的是水神依亚,左侧跪坐着为其演奏琉特琴的是一位女乐师。这只琉特琴的共鸣箱较圆且较小,琴柄较长,能看清三个弦轴状的突起,演奏者面朝依亚,用右手拨弹演奏。

图3 乌鲁克时期轮状印章上的长颈琉特琴

在美索不达米亚,上述这些较早的长颈琉特乐器大部分出现于宗教场合,而随后长颈琉特琴也逐渐在世俗或民间场合得到广泛的表现。从图像资料上来看,其中有一部分是出现在游牧场景中。如古巴比伦时期(约公元前1950 年—前1530 年),美索不达米亚尼普尔的赤陶浮雕上就刻有一位牧羊人在放牧途中,坐在岩石上演奏长颈琉特琴的情景(见图4)。该长颈琉特琴的共鸣箱呈圆形,整个琴体具有盘圆柄直的特征,并且演奏时为横抱样式。

图4 古巴比伦时期尼普尔牧羊人演奏长颈琉特琴赤陶浮雕

类似的场景还有如麦莉斯胡(Meli-Sihu)王时期(约公元前1186 年—前1172 年)刻有角形竖琴、长颈琉特琴和手鼓等乐器的石碑浮雕(见图5),画面中间描绘了一位边弹长颈琉特琴边行走的乐人,他左手执长颈按弦,右手执拨弹奏,前方有一只公羊,后面也有类似牛羊的动物缓慢行进跟随,表现了牧人途中的情景。

图5 麦莉斯胡王时期石碑

在美索不达米亚历史上曾出现的居民中,诸如闪米特、阿卡德等族群均具有游牧民族的属性,大都过着半游牧半定居的生活,这种游牧人生活状态下使用长颈琉特琴的画面真实体现了琉特乐器在世俗生活中的使用。其长柄的样式较短颈琉特琴更适于在行走等环境中持琴,保持稳定性。且琉特类乐器通过一只手按弦来改变琴弦震动的长度,使之可以发出更多的音高,表达更丰富的音色,较之于早期的里拉琴、竖琴都更加便携,且音乐性能更强。从这些层面来讲,琉特琴的产生完全符合弦鸣乐器的发展规律,是弦鸣乐器在早期西亚环境之下发展的必然,而随着这种乐器的普及,直到塞琉古时期(约公元前323—前140 年),我们也逐渐能够见到其与不同乐器合奏,以及为歌舞伴奏等在宴飨俗乐场合中的大量运用。

(1)天然气中重组分的存在不仅会加重原料气分离器的生产负荷,同时还会在脱硫塔内频繁析出,导致塔盘堵塞,造成脱硫溶液出现大规模发泡和拦液现象,显著增加了吸收剂损失,严重影响了净化装置的脱硫,并导致产品气气质不合格等诸多问题。

从两河流域遗留下来的琉特琴图像来看,在抱琴方式方面,一般为琴颈朝斜上方的样式。而在坐姿演奏中,也有横抱的方式,这可能是由于坐姿演奏时演奏者的身体更为放松,上身也没有持琴压力所致。但总体来说,从长颈琉特琴发源之初的阿卡德时期,后经巴比伦,直到巴西特时期(约公元前14 世纪),我们所看到的长颈琉特琴的抱持方法基本上是琴杆朝上斜抱的样式。而到塞琉古时期,这种现象发生了明显的改变,此时的长颈琉特虽然仍为圆形或者是椭圆形的小共鸣箱加长颈的样式,但在笔者所掌握的十余幅同时期的长颈琉特琴图像中,不论是独奏还是与其它乐器合奏的长颈琉特琴,均为琴头向下斜抱的持琴方法,琴颈也开始较之前略微加宽。比如图6 中演奏长颈琉特琴与吹双管乐器合奏的双陶人乐师俑,左侧持长颈琉特琴的乐师即为这种琴头朝下的抱持方式。

图6 塞琉古时期长颈琉特琴与吹双管乐器双陶人女乐师合奏俑

再如柏林博物馆馆藏的一例塞琉古时期的长颈琉特琴女乐师俑(见图7)也非常明显地证明了这种抱琴方式的转变。调转琴头朝下抱持时,由于演奏者较难看到左手的按弦位置,因此演奏难度也相应更大,对演奏者的技术要求更高。琉特琴发展到塞琉古时期,其形制和演奏方法都逐渐成熟和定型了,而结合这一时期的图像大都表现的是一些职业乐师,其技艺也较早期的宗教法师、牧羊人等更加成熟和完善,演出受众对音乐表现力的要求也更高,故演奏中的炫技成分也相应增加了,因此产生了大量向斜下方抱奏的演奏方式也符合常理。另外,我们也注意到这里的女乐师穿着暴露,事实上在美索不达米亚中后期的一部分浮雕、陶塑艺术品上,逐渐出现了一些对琉特男女乐人私密部位的突出描画,这与演奏琉特乐器者的身份及使用场合有关。

图7 塞琉古时期演奏长颈琉特琴女乐师俑

在弦数方面,从图2 长颈琉特琴的两条垂穗,以及图7 中的共鸣箱上的两条划痕来看,应为二弦的形制。但许多早期的图像并没有细致描绘出琴弦,我们仍无法判断其在当时具体的数量,但因此类长颈琉特琴的琴杆通常比较细,我们也可推测其所张弦数应该不会太多,大致为2—3 根。

在美索不达米亚从乌鲁克时期到塞琉古时期的三千多年来,长颈琉特琴乐器在赫梯人、埃兰人、亚述人、马里人、巴比伦人和胡里人中传播开来,也同样影响着周边的古埃及和波斯等地。

(二)古埃及的长颈琉特琴

笔者根据现有的资料和出土文物分析,古埃及琉特乐器的出现应为其与西亚经济、军事、文化交流空前频繁的新王国时期,且特别以新王国的第一个朝代——第十八王国(公元前1575 年—前1308 年)尤为突出。这大约较美索不达米亚晚了1500 多年。二者间具有一定的继承和血缘关系,但传入后也在构造及使用方面做了一些本土化的选择和改变,使得此类乐器在古埃及得到了较好的延续及发展。

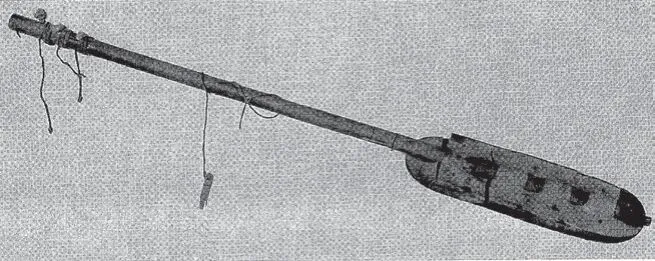

古埃及长颈琉特琴在古代遗迹中的描绘更为详细,并且也有乐器实物出土,这为我们更好地了解古代长颈琉特乐器提供了可能。从形制,特别是共鸣箱的形状上来划分,古埃及的长颈琉特琴主要有两种不同的规格,且都有出土实物留存。第一种是细长的椭圆形小型共鸣箱的形式。如现藏于开罗博物馆,属于哈特谢普苏特女王时代(公元前1520 年—前1484 年),出自特巴尼大墓地的一个音乐家墓室中的木质椭圆形共鸣箱长颈琉特琴(见图8)⑭图8、图9 出自Hans Hickmann: Musikgeschichte in Bildern·Agypten,Band II,p.131.,该乐器共鸣箱的背部有一些凹凸的雕刻,琴颈穿过共鸣箱且没有延伸出底部,出土时其琴颈上还带有残弦的痕迹和小的突起物,这似乎是一种调弦或系弦的部件。

图8 第十八王国初期的古埃及椭圆形共鸣箱长颈琉特琴实物

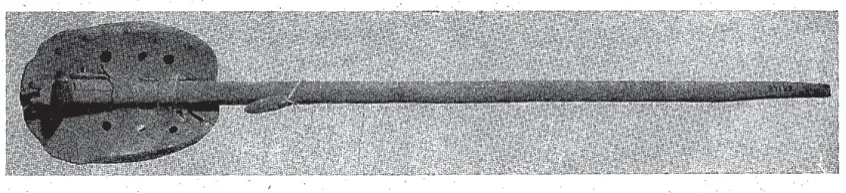

而另外一种长颈琉特琴的共鸣箱为更小的圆形,或者说近似圆形的样式。如现藏于开罗博物馆,属于新王国时代第十八王朝,出自德尔·艾尔·麦迪纳赫的第1389 号特巴尼墓室的舞女用圆形共鸣箱长颈琉特琴(见图9)。其琴杆细长,共鸣箱较小,琴杆穿入共鸣箱但并不越过尾部,两侧有缝绑琴柄的成对圆孔三组,似乎原本表面应为使用皮制物捆绑来固定琴杆的形式。学者赵克礼也认为古埃及的长颈琉特琴与当时典型的美索不达米亚长颈琉特琴的琴杆与共鸣体的固定方法是不同的,并指出美索不达米亚琉特琴的琴杆:“一直延伸到表面板的尾端,然后在其稍微突出的尾端固定住。而典型的古埃及鲁特琴,棹柄也在表面板的上端,然而,它在中途就结束了延伸,表面板上面有明显的皮质物,缝绑着棹柄。”⑮赵克礼:《古埃及音乐文化探析》,《西亚非洲》2009 年第12 期,第53 页。

图9 古埃及第十八王朝时期圆形共鸣箱长颈琉特琴实物

并且,在古埃及第十八王国(公元前1350—前1370 年)特巴尼大墓地中表现的宴会场景壁画(见图10)⑯图片出自https://media.britishmuseum.org/media/Repository/Documents/2014_10/3_20/bc25dcdd_16ff_451d_97ca_a3b90157b3cc/mid_00226720_001.jpg.查询时间:2022-01-08。和第52 号墓室乐器三重奏壁画(见图11)⑰图11—13、图15 出自https://www.wikiwand.com/en/History_of_lute-family_instruments.查询时间:2022-01-08。等图像上,我们也可以看到颜色较深的缝绑共鸣体与琴杆的皮质物,这些都足以证明古埃及的长颈琉特乐器固定琴杆的方式是通过在两孔之间缝皮质物的方法来实现的。另外,在图10 中左边的女乐人手持椭圆形共鸣箱长颈琉特琴,而右边一位则横抱圆形共鸣箱长颈琉特琴演奏,体现出两种不同共鸣箱的长颈琉特乐器同时存在并使用的史实。并且在画面中,所有琉特琴细长的琴杆上还均匀分布着一些用线绳类物品缠绕的品格,供演奏者按弦,这也表明古埃及的长颈琉特类乐器已经具备了一定的音律特征。

至于古埃及长颈琉特琴的弦数,从图10 中圆形共鸣箱的长颈琉特琴与图11 的同类乐器等例证的琴柄上部同样垂下两根穗子装饰可见,它们似乎为两根琴弦的样式。而从图8 等一些图像和实物资料中我们也可看出椭圆形共鸣箱的长颈琉特琴颈上方有两到三个小的凸起,可能是为系弦或调音所用。可见,古埃及的长颈琉特琴应多为二弦到三弦的形制,且以二弦样式较多。它们在合奏,特别是世俗歌舞音乐场景中的描绘较为普遍,也有一些如图11 等是裸露的舞女演奏的。

图10 古埃及第十八王朝时期音乐宴会场景壁画中的长颈琉特琴演奏

图11 古埃及新王国时期特巴尼大墓地第52 号墓室乐器三重奏壁画

(三)古波斯的长颈琉特琴

波斯帝国成立较晚,大约在公元前550 年左右成立阿契美尼德王朝之时,才建立了所谓的波斯第一帝国,虽然在萨珊王朝(公元224年—651 年)后,波斯地区的主流琉特类乐器为四弦、短颈、曲项的样式,但琉特琴乐器在早期的波斯埃兰和米底亚一带,仍主要是以长颈琉特琴为主的。

在经过了几十万年的石器时代发展之后,约于公元前2700 年左右,古代波斯地区开始进入了它最早的文明时代——埃兰时期(公元前2700 年—前678 年)。原始埃兰文化形成的基地——伊朗西部的古代埃兰王国首都苏萨遗址,就出土过一些用赤陶土块刻画的弹奏琉特琴的乐俑。比如现藏于伊朗国家博物馆,埃帕尔提王朝(约公元前1970—前1500 年)时期的演奏长颈琉特乐器的赤陶雕像(见图12),左侧立奏乐人手中抱持的琉特乐器呈椭圆形共鸣箱,琴颈细长,底端直接插入到共鸣箱中,演奏者左手按弦,右手拨弹。而右侧的乐人更像是在演奏竖琴。

图12 波斯埃帕尔提王朝时代的琉特琴乐俑

类似的例证在现藏于法国卢浮宫博物馆的、属于公元前14 世纪—前12 世纪,演奏长颈琉特乐器的赤陶雕像(见图13)中也可以看到,该琉特乐器共鸣箱呈圆形较小的类型,长长的琴柄上清楚刻有两根琴弦,琴弦在琴颈末端用绳子缠绕,有两个穗子依次垂下,演奏者右手执拨弹奏。

图13 波斯公元前14 世纪—前12 世纪的琉特琴赤陶雕像

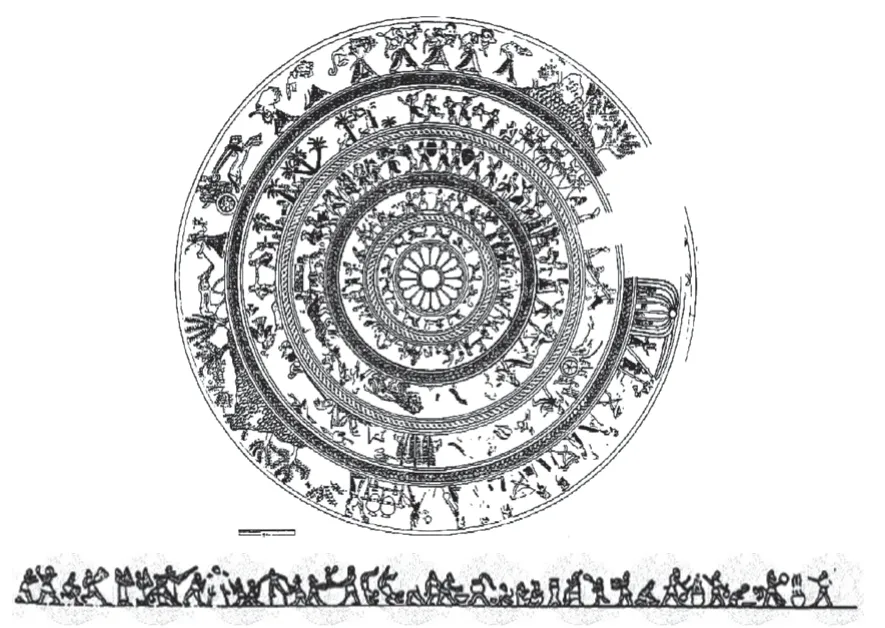

随着时代的发展,大致在公元前1000 年以后,波斯的长颈琉特琴在当时的艺术表现中变得越来越少,甚至逐渐消失了,但此乐器在伊斯兰时期以后的一些波斯细密画中仍频频出现,并在现代社会中广泛使用着。由此可见,长颈琉特琴是一直存活在伊朗及整个西亚和伊斯兰世界的,其艺术表现上的空白期,应主要是由于失宠于宫廷,而相应地也逐渐被艺术表现遗忘所致。事实上,长颈琉特琴作为伊斯兰世界民间的重要弹拨乐器,在各种不同的民间音乐场合获得了更大的发展,这一点从后世伊斯兰世界长颈琉特类乐器的繁荣中我们也不难推断。而其失宠于宫廷的原因笔者认为可能与美索不达米亚中后期以及古埃及的琉特乐器,在世俗场合的使用和描绘中往往会反映一些低俗的品味和情趣有关,如持乐器者经常为一些袒露身体者,场景与歌女、舞女以及一些性暗示相关联等,这些都是波斯宫廷不允许的。因此,此时我们能够见到的对于琉特乐器的描绘仅存在于表现王室贵族盛大、正统的娱乐场面中。如公元前650 年左右,埃兰地区阿见(Arjan)的一个银碗上的刻画(见图14)⑱图14 出自https://www.cais-soas.com/CAIS/Art/Decorative-Arts/arjan_bowl.htm.查询时间:2022-01-08。。这个银碗的装饰从内向外围绕着中心的一朵小花一共分为五层,热闹的音乐舞蹈场面在其中第二层。从细节图中我们可以看到画面从左到右分别是手鼓、歌唱、舞蹈、里拉琴、角型竖琴、双管吹奏乐器、长颈琉特琴和踩高跷、杂技表演等,以及正在准备食物及饮料,或递送酒杯和陶盆的仆人们,王室贵族正坐在高椅上,欣赏着这个盛大的乐队合奏和技艺表演。这完全是一个世俗场景的描绘,并且向我们展示了早期伊朗所使用的乐器类型,它们与美索不达米亚大致是一脉相承的。

图14 公元前650 年左右埃兰银碗上的宴会图案

而至波斯帕提亚帝国时期(公元前3 世纪—公元3 世纪),长颈琉特乐器仍在浮雕、壁画等出土文物上有所体现,如图15 中刻画的长颈琉特乐器为圆形共鸣箱、琴颈细长的样式,我们也留意到该乐人的持琴方式与两河流域差不多同时代的塞琉古时期的乐俑一致,为琴头朝下的形式,并且琴身上出现了对称的音孔和覆手,琴杆的长度也较之前增加了。一些研究也表明从公元前2000 年开始,琉特琴的尺寸开始逐渐增大,到公元前10 至公元前9 世纪的波斯青铜高脚杯上刻画的琉特琴已经有140 厘米长了,⑲Bo Lawergren,Hormoz Farhat,Stephen Blum: “Iran”,Stanley Sadie,John Tyrrell(eds.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians,London: Oxford University Press,2001,Vol.12,p.527.这些都体现出了随着时代的演进,波斯长颈琉特乐器在形制上的发展和变迁。

图15 波斯帕提亚帝国的琉特琴

从上述这些古代波斯地区的长颈琉特乐器图像中我们可以发现,早期伊朗所使用的此类乐器大致是与美索不达米亚一脉相承的。为什么会出现这样的情况呢?从文化背景上看,波斯的音乐历史至少可以追溯到公元前2000 年以前的埃兰等古老传统,而实际上,埃兰王国产生于伊朗高原之外,更接近于频临两河流域延伸带的现今伊朗西南部行省胡泽斯坦地区。⑳I.E.S.Edwards,C.J.Gadd,N.G.L.Hammond: The Cambridge Ancient History,Vol.1,Part 2: Early History of the Middle East,Cambridge: Cambridge University Press,1971,p.664.当时此地的主要居民除了本土的埃兰人之外,还有来自两河流域的闪米特人。其国家边界较难确定,且常年与两河流域一带发生频繁的冲突和战争:埃兰有丰富的木材和矿产资源,这正是美索不达米亚所缺乏的,而两河流域先进的文化和肥沃的土地同样吸引着古埃兰王国。因此,他们经常为了争夺彼此的财富而相互斗争,并且埃兰在文字及文化等方面也均受到过两河流域的巨大影响,使早期埃兰文明烙上了美索不达米亚文明的痕迹,这种影响和文化上的互通也一直延续到了全盛时期的波斯萨珊王朝,并体现在了长颈琉特乐器上,即古代波斯的长颈琉特类乐器从古代埃兰到后世的帕提亚帝国的两千多年中,一直存在并使用着,其整体样式和特征与前文所述的两河流域同类乐器基本一致,如琴杆细长、共鸣箱较小,在后期的表演和使用中持琴方式为琴头向下等,并且,其形制在保持基本原始形态的基础上也做出过一些细微的发展,比如琴杆的长度逐渐增长、音孔和覆手的出现等等。

二、古代西亚–北非的短颈琉特琴

除长颈琉特琴外,短颈琉特乐器在古代西亚–北非也占有着一定的地位和影响。目前学界普遍认为:在西亚音乐文化中最有代表性的短颈琉特琴即为乌德(Ud),它源自于一种叫做巴尔巴特(Barbat)的乐器,波斯是这种乐器衍生和发展的中心。自萨珊王朝之后,遗迹中所展现的琉特琴乐器大都为这种四弦、短颈、曲项的形式,它们主要在波斯地区的贵族中使用,并作为波斯最具代表性的乐器之一沿丝绸之路传播开来,对后世东西方音乐的发展都产生了重要影响。

(一)古波斯的短颈琉特琴

有一种说法是巴尔巴特琴的名称源自当时著名的巴尔巴特琴演奏家Bārbad,他是一个历史性的人物,是胡斯鲁二世(Khosrow II)统治期间的琉特琴演奏家、作曲家,被誉为波斯音乐的创始人。他才华横溢,靠智慧战胜了邪恶的竖琴手Sarkash(也叫Nakisā),并受到了国王的宠幸。㉑参见Bo Lawergren,Hormoz Farhat,Stephen Blum: “Iran”,Stanley Sadie,John Tyrrell(eds.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Vol.12,p.527.就巴尔巴特乐器而言,其基本定型于波斯国王哈布尔一世统治时期(公元241—271年),该乐器的主要形制特征为:梨形共鸣箱,琴颈与共鸣箱连为一体,曲项、颈部较短,有四根弦,共鸣箱近末端处有系弦的覆手,演奏时演奏者一般将其略微倾斜地横抱于胸前,右手持拨子弹奏。随后,它也经希腊王国传至麦加和阿拉伯世界继续发展,并因其盖板为木制,故称乌德,即木头之意。并且,其中第一和第四根弦仍然沿用了早期的宰尔(zil)和比姆(bim)㉒俞人豪:《先伊斯兰时代西亚北非的音乐文化》,《交响》1985 年第4 期,第17 页。这两个波斯语名称。

在波斯萨珊王朝的银盘和工艺品浮雕上,出现有大量这种短颈琉特琴的图像,多用于宫廷的宴饮和娱乐等场合中,可独奏也可与各种乐器合奏。比如现藏于德黑兰考古博物馆的波斯萨珊王朝银碗上的巴尔巴特乐器(见图16)㉓图16 出自https://fidoo.blogsky.com/tag.查询时间:2022-01-08。,刻画了一种独奏的类型,演奏者横抱乐器于胸前,立奏,左手按弦,右手持拨演奏。

图16 波斯萨珊王朝银碗上的巴尔巴特

再如现藏于冬宫国家博物馆的后萨珊王朝时代(公元8 世纪—10 世纪)银盘中的刻画,表现的是一副萨珊王朝统治者被乐师和仆人所包围,宴饮并聆听巴尔巴特与吹奏乐器合奏的图像(见图17)㉔图17 出自Henry George Farmer: Musikgeschichte in Bildern·Islam,Band III,p.5.。图像中波斯王的形象十分明显,演奏者的着装和配饰也具有明显的波斯风格。图中的巴尔巴特乐器四弦四轸,梨形共鸣箱,面板上有系弦的覆手,曲颈,演奏者右手持拨弹奏。此类图像在萨珊王朝及后世的波斯不胜枚举。

图17 后萨珊王朝时代的波斯银盘

纵观短颈琉特乐器在整个古代西亚–北非的表现和运用,仅波斯一带此类乐器的出土文物众多,它们出现和使用的年代多集中在萨珊王朝以后甚至更晚的时期,这比长颈琉特乐器晚了约三千年左右。一直以来,学界都将波斯视为短颈、曲项琉特乐器的发源地和中心地,从出土文物造像上看,这当然是有一定说服力的。但笔者也在两河流域以及古埃及的墓葬中发现有几例并未在以往的研究中引起学者们关注的短颈琉特乐器造像,它们的形制各不相同,但都表示出了一种比当今学界达成共识的短颈琉特乐器出现时间更早的例证,为短颈琉特琴的研究以及丝绸之路音乐传播的研究提供了极为重要的补充和思考。

(二)美索不达米亚和古埃及的短颈琉特琴

首先,在现今叙利亚一带的美索不达米亚闪米特城邦——马里(Mari)出土的一个公元前2000 年至公元前1500 年的陶土浮雕上,就出现有一个短颈琉特乐器的造像(见图18)㉕图18 出自Richard Dumbrill: The Archaeomusicology of the Ancient Near East,p.334.,在画面中间的底部位置,一个动物造型的乐手抱持短颈琉特乐器在弹奏,而这也是笔者目前所掌握的关于短颈琉特乐器的最早图像记录。该乐器为直项,棒状共鸣箱的类型,与希腊的潘多拉、印度的棒状五弦直项琵琶以及公元3 世纪克孜尔第14 窟的五弦琵琶等外形非常相似。由于本文旨在论述古代西亚–北非的琉特乐器,故对其来龙去脉暂不赘言,但该例的出现对于棒状直项琵琶的起源及分类等都提出了新的疑问和可能。

图18 公元前2000 年—公元前1500 年马里的短颈琉特乐器浮雕

另外,一些较早的短颈琉特造像还出现在古埃及。如新王国时期(公元前1567 年—前1085 年)的一只演奏曲项短颈琉特琴的乐俑雕塑中的琉特琴为梨形共鸣体(见图19)㉖图19—20 出自Hans Hickmann: Musikgeschichte in Bildern·Agypten,Band II,pp.133,135.,琴杆插入到共鸣箱里面呈一种嵌入式的连接方式,琴柄较短且向后弯曲,在琴头弯曲的部分还有两对对称的划痕,似乎暗含了琴柱或者是其它重要的象征意义,演奏者横抱乐器,左手按弦,右手拨奏。根据波斯萨珊时代银盘中的四弦曲项巴尔巴特乐器图像来看,的确与这种古埃及出现的乐器非常相像,但其出现的时间却比波斯王朝的短颈巴尔巴特早了一千多年,其价值和重要性都值得我们投入更多的关注和讨论。

图19 古埃及新王国时期的曲项短颈琉特琴俑

在古埃及新王国时期的第十九至第二十王朝(公元前1293 年—前1070 年),还出土了另外一件短颈琉特琴俑造像(见图20),这是一种与当今阿拉伯琉特非常相似的乐器,现藏于埃及开罗博物馆。这个奇怪形象的小雕像是用烧制的、部分涂有红色油漆的粘土制成。此乐器的琴头位置已经受损,故我们不能知晓其是否为曲颈,但显然它展示出了一种短颈、梨型共鸣箱、宽指板的琉特乐器样式,这可能起源于塞浦路斯人,㉗参见Hans Hickmann: Musikgeschichte in Bildern·Agypten,Band II,p.134.其较早出现在古埃及,或许包含着一系列复杂的交融关系。

图20 古埃及的宽指板短颈琉特琴俑(新王国时期)

以上,美索不达米亚和古埃及出土的三种短颈琉特琴类乐器出现于公元前2000 年至公元前1000 年前后,比目前学界一般认为的短颈琉特出现的最早时间还要更早一些。比如赵维平教授曾指出“Barbat 这件四弦乐器虽然于六、七世纪萨桑朝的盛期在美术作品中得到了明确的肯定,但实际上至少在公元前就已经出现了,一世纪前后的Barbiton 是其前身”㉘赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》,《中国音乐学》2003 年第4 期,第37 页。;沈知白先生指出“短颈琵琶……最早见于公元前八世纪的波斯的着色小塑像(陶制的),在苏萨(Suza)地方发掘的。……波斯乃是这种乐器的中心”㉙沈知白:《中国音乐史纲要》,上海:上海文艺出版社1982 年版,第42 页。等等。它们的最初形态是怎样的,且究竟在多大程度上影响了后世短颈琉特类乐器种类的历史演变尚需大量的研究和论证,而对于这些出土实物,笔者的思考是公元前2000 年之后,恰逢古代西亚–北非的两河流域、古埃及等地不断对外用兵征战的时期,文化及人口上的流动与沟通都空前频繁,这直接使得区域的地理边境急剧扩大,而按照乐器出现的数量和比例来看,这种乐器或许是美索不达米亚或古埃及当地的产物,也有作为一种受到周边地域的影响而输入的产品的可能。事实究竟如何仍然有待详实的研究,但这些例证的出现至少可以证明在公元前2000 年甚至更早一些的时候,古代西亚–北非一带已经产生了短颈琉特琴的类型。在前人研究中虽未见具体的实例,但已有少部分学者提出过此类观点,如庄永平认为短颈琉特乐器的形成“可以追溯到公元前2000—3000年,那就是古代西亚排尼幕时代与希伯莱时代”㉚庄永平:《琵琶沿革及演奏方法的演进》,《星海音乐学院学报》2001 年第4 期,第53 页。。然而,不论其形成过程究竟如何,这并不影响波斯为此类乐器的核心地,即使用的主流区域及主要传播地的论断。从遗迹中可见,波斯记录了此类乐器最为完整和广泛的使用,并且定型、成熟于波斯的短颈琉特乐器以波斯为轴心,并伴随着丝绸之路的兴起渐渐传播至东西方各国,逐步形成了现今遍布世界各地的、庞大的短颈琉特乐器家族,影响深远。

结论

古代西亚–北非地区是琉特乐器较早的发源地,其不仅历史悠久,且有着较为持续和稳定的传承及发展,它们在构筑和促进西亚本身的弦鸣乐器不断演变、完善的同时,又结合不同的地缘及民族文化,衍生、发展出众多的新样式,在传播学意义上同样影响重大。

长颈琉特琴出现在公元前3000 年左右的美索不达米亚,自公元前2300 年前后在艺术品中得到了更多的表现,并直至塞琉古时期后美索不达米亚渐渐衰落的一段很长的时光里一直流传和使用着。当地的长颈琉特主要以小型共鸣箱加长琴颈的样式为典型特点,广泛运用于宗教、游牧、宴饮、娱乐等场合。伴随着美索不达米亚与周边地区交流与往来的增加,进而传播、影响到了古埃及和波斯等地。

古埃及和波斯的长颈琉特琴在形制、弦数、演奏方法等方面均类似于美索不达米亚的同类乐器,而古埃及的琉特琴在共鸣箱类型上更加明确为圆形及椭圆形两种,音品刻画逐渐清晰,琴杆与共鸣箱的固定方式也与美索不达米亚差别较大,且多使用在一些歌舞、娱乐场合之中。波斯的长颈琉特在发展过程中也表现出琴杆的加长以及音孔、覆手的出现等形制上的变迁。其因低俗或不雅的使用而失宠于波斯宫廷及贵族阶层,但在公元8—10 世纪以后的记录上又浮出水面。事实上,长颈琉特乐器不仅在早期西亚–北非有较好的传承,并且伴随着后世伊斯兰教的兴起以及伊斯兰文化的扩张,蔓延到了世界各地,构建出如今庞大的长颈琉特乐器家族体系。

早期整体西亚的琉特琴乐器以长颈为典型样式,直至波斯萨珊朝前后,短颈琉特乐器才开始活跃。但在笔者的研究中也发现,公元前2000 年左右的美索不达米亚以及公元前1000 年左右的古埃及,曾先后出现过直项、棒状短颈琉特,梨形共鸣箱曲项短颈琉特以及宽指板琉特琴造像等三种不同的短颈琉特类型,它们都透露出短颈琉特乐器出现的年代和地点更早、更远、更为复杂的可能。但长期以来,由于我们对西亚音乐考古和研究缺乏一定的了解,故对琵琶等传统乐器样式的源头也缺少更深层的认识,加之一些西亚系乐器在丝绸之路的东传过程中,也逐步融汇进了新的文化类型,表现为我们在讨论外来音乐对中国音乐的作用时,西亚系影响大量被印度系影响所遮蔽,或一概简单泛化为笼统的“胡”或“西域”的情况,由此,关注西亚音乐,关注世界音乐考古,也必将影响我们对中国音乐历史发展的认识。