清代官版藏文《大藏经》之刊刻考

巴 多 张智瑜

[提要]目前,学界认为北京版《甘珠尔》完成于1700年。始刻时间则有1683年、1684年两种说法,还认为存在多个复刻版;北京版《丹珠尔》始刻于1724年,完成于1738年。然而,根据原始文献,可考定北京版《甘珠尔》始刻于1683年,完成于1692年,1700年做了修订。所谓不同的北京版《甘珠尔》复刻版,实为在原版上进行修订,并非新刻。北京版《丹珠尔》的刊刻,可考定为1721年始刻,1724年完成。无论《甘珠尔》还是《丹珠尔》,都与其他版本有着复杂的源流关系,文中通过细致的目录、文字、函号、经序等方面的对比,做了详细的梳理。对于印本的特点,也作了描摹。《甘珠尔》《丹珠尔》都是康熙皇帝钦敕雕造的,雍正、乾隆皇帝及蒙古、西藏的政教领袖也厕身其中,共同缔造了文化,见证了历史。目前,北京版藏文大藏经的印本收藏于世界上不同的地方,散发着不朽的文化魅力。

藏文《大藏经》分为《甘珠尔》(佛语部)与《丹珠尔》(论疏部)两部分,前者也称“正藏”,收录显宗经部、律部和密宗续部;后者也称“续藏”或“副藏”,包括内明(经疏、论典)、因明(逻辑学)、声明(语言学)、医明(医学)和工巧明(工艺学)等内容,基本囊括了藏族古代文化。

公元7世纪,吞弥·桑布扎创制了藏文文字及藏文文法,藏文在历史上历经了先后三次规范化,最终形成了现有的文字。至9世纪中叶朗达玛灭佛的两百余年之间,先后涌现出吞弥·桑布扎等50多位藏族译师。他们与印度等地的班智达一起将大量佛典从梵文、汉文及邬仗衍那文等译成藏文,编写了《旁塘目录》《丹噶目录》《青浦目录》。10世纪末的大译师仁钦桑布至15世纪中叶的夏鲁·曲迥桑布之间,藏地涌现出近200位大译师,他们和阿底峡、真扎·热呼拉等来自印度、孟加拉、邬仗衍那和尼泊尔的70多位班智达一起,又翻译了大量的佛经和论典。藏文大藏经的文献由此形成。

14世纪初,纳塘寺学者迥丹日热的弟子降格巴希,从内地集得物资,并由卫巴·洛色、卓比森格、降若·向秋崩、译师索朗俄热等,将从卫藏、阿里等地收集的经籍,悉奉于纳塘寺,整理并缮写成最早的《甘珠尔》和《丹珠尔》。至此,规模宏大的藏文《大藏经》问世。

一、官版藏文《大藏经》的诞生

传统的手抄本形式,越来越难以满足巨大的需求,藏文《大藏经》雕版印刷也就随之兴起。木刻版的出现,标志着藏传佛教文献体系的完善,同时也代表藏文雕版印刷事业走向繁荣。明朝以来,皇帝、土司、寺院等主持刊刻了多种版本的藏文《大藏经》。其中,皇帝下令刊刻的版本也称“官版”,历史上共有三套。明代刊印的二套均仅含《甘珠尔》,清代刊印的一套则包含了《甘珠尔》和《丹珠尔》。

明成祖下令在南京刊刻的108函《甘珠尔》,开藏文木刻版《大藏经》的先河。《大明皇帝御制经赞》载:“朕抚临大统,仰承鸿基,念皇考、皇妣生育之恩,垂绪之德,劬劳莫报,乃遗使往西土取藏经之文,刊梓印施,以资为荐扬之典。”此序及《御制后赞》的落款时间均为“永乐八年三月初九日”,学界大多以此为据,有“永乐版刊刻于1410年”的笼统说法。然而序文有可能作于雕版完成之后,故始刻时间应在1410年之前,此尚待继续考证。

永乐版《甘珠尔》曾一度被认为是最早的藏文木刻印刷品,但1909年俄国探险队在今内蒙古自治区额济纳旗的西夏黑水城遗址中发现了一定数量的藏文文献。[2](P.275-278)2000年,史金波等人赴俄国考察时,看到了其中藏文文献共有60多个编号,近300页,包括佛教文献和世俗文献,确定现存最早的藏文雕版印刷文献出现在1225年之前。[3]

明代刊刻的第二套官版藏文《大藏经》是万历版《甘珠尔》。1950年,关德栋撰文介绍:“这版的内容就是永乐版的重刻。不过在这版甘珠尔的最后,曾添加有四十二帙续添藏,这是不曾为过去学术界介绍过的,虽然它在学理的研究上不占重要位置,但是西藏佛教研究资料中,却是较重要的东西。”[4](P.6)1980年《中国佛教》刊文称:“明代还有藏文藏经甘珠尔的刊行,在永乐和万历时代,前后曾翻刻过两次。……其后万历三十三年(1605),又翻刻永乐版蕃本,以黑字印行,称为万历版。”[5](P.120)多数学者据而认为,万历版“是永乐版的复刻”[6],即再次刊刻或重新开版刻制。

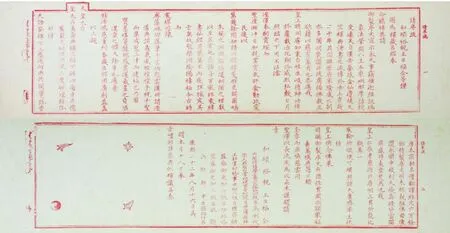

在万历版《御制藏经赞》尾页,有连续的两行不同落款:“永乐八年三月初九日”“万历三十三年(1605年)十二月吉日奉旨重刊印造”。谓“重刊印造”乃是重新印刷。且在藏文《御制藏经赞》的相应位置,并没有增刻万历的落款。故所谓万历版,实为永乐版。二者间除了少数修改外,一个重要的区别是永乐版为朱墨印刷,万历版则在原版上改用黑墨印刷(见图a)。

图a-1 永乐版《御制藏经赞》尾页

图a-2 万历版《御制藏经赞》尾页

图a-3 永乐版藏文《御制藏经赞》尾页

图a-4 万历版藏文《御制藏经赞》尾页

二、清朝官版《甘珠尔》

(一)蓝本

康熙皇帝命令刊刻的《甘珠尔》和《丹珠尔》,称为北京版《大藏经》。与永乐版对勘,发现两部《甘珠尔》的经函数、页码、字行,及错字、缺衍等有95%以上相同,故其蓝本应该是永乐版。有些学者认为,北京版是依据万历版重刻的新版,但北京版《甘珠尔目录》,和硕裕亲王福全等人上表康熙皇帝的《请序疏》、介山等人的礼部议文等恳请皇帝为《甘珠尔》题序的文献,及其他可资佐证之材料中,均未提及万历版。

综上,永乐版《甘珠尔》的蓝本为《蔡巴甘珠尔》手写本,而万历版与永乐版实为同版。现北京版的蓝本可以确认是永乐版,故所谓的三套官版藏文《甘珠尔》木刻版,拥有共同的蓝本。不仅如此,几乎所有的木刻版藏文《甘珠尔》,都来自这一传承。

(二)刊刻时间

清朝官版《甘珠尔》由康熙皇帝下令刊刻。学界目前认为,其始刻时间,或为1683年,或为1684年,完成于1700年;存在多个复刻版,如1717—1720年版、1737年版等。

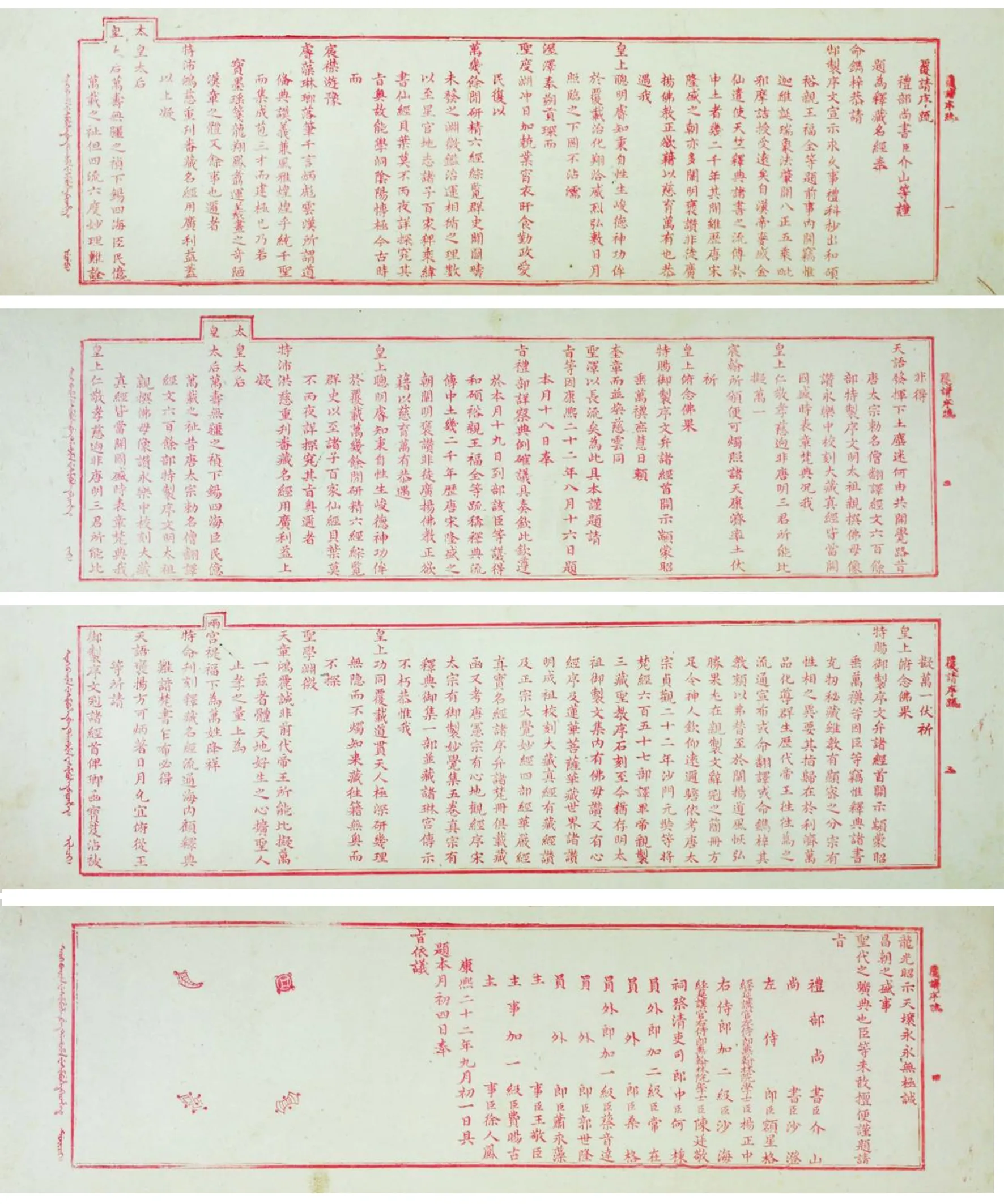

其目录函中,分别有藏、蒙、满、汉四种文字的《御制番藏经序》《请序疏》《复请序疏》《大藏经总目录》(甘珠尔目录)《职名》《校阅经字喇嘛、对读经字喇嘛》②《校阅序目录官》《总理监修大藏经》。其中,《请序疏》③为“总理监修大藏经”的和硕裕亲王福全等人题奏:“为释藏名经,奉命镌梓,恭请御制序文,宣示永久事。”“伏祈皇上俯念佛果,特赐御制序文弁诸经首,开示颛蒙,昭垂万禩,庶慧日赖奎章而并焕,慈云同圣泽以长流矣。”由此可知,此时已经奉康熙皇帝之命,开始刊刻《甘珠尔》。文末记载:“康熙二十二年(1683)八月十六日具题,本月十八日奉旨:礼部详查典例确议具奏。”《复请序疏》④由礼部尚书介山等人提呈,在文末记载了日期和皇帝的批示:“康熙二十二年九月初一日具题,本月初四日奉旨:依议。”康熙二十三年(1684年)八月二十三日,康熙皇帝亲自撰写完成《御制番藏经序》:“番藏旧文,爰加镌刻。绿缥装就,八解高超;黃锦开时,七花远迈。诚以导嫔晖于紫幄,分璇彩于黃图。助启芳诠,广崇大藏。颂两宫之景福,延万姓之鸿庥。式弁简端,用资褒赞云尔。”⑤由此可推,《甘珠尔》开始刊刻的时间,应为福全等人上表《请序疏》的1683年或略早,而非《御制番藏经序》完成的1684年。

藏文回向文下有一行繁体汉文:“大清康熙叁拾壹年仲夏朔日京都崇国寺格龙印吧监佐发心印造”。“仲夏朔日”即为农历五月初一,藏文为五月初三,可能两种历法有异。蒙文的回向文中,则无此行汉文。

藏历中每月分为上弦和下弦,各15天,用“喜、良、胜、空、满”的三次循环来表示日期。如每月初一为上弦第一喜日,十六为下弦第一喜日。此回向文中虽标有“喜日”“胜日”,但未提到上弦或下弦,根据汉文中的“仲夏朔日”(农历5月初一),应判断为上弦第一喜日,可对应藏历的“土虎喜日”,但与完成的月份又无法对应,而与开始的月份可以对应。总之,藏文记录的具体时间过于含糊,或者有误。

虽有此遗憾,但可以确定,完成此项工作仅费时数月。故汉文中的“印造”应是印刷,不太可能包含雕版工作。

综上,此《甘珠尔》于1692年农历五月初一开始印制于北京崇国寺。这一记载表明一个重要事实:此前木刻版即已刊刻完成。故清朝官版《甘珠尔》的刊刻时间,应为1683年至1692年。

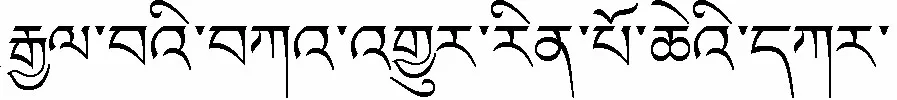

图b-1 1692年版的藏文回向文

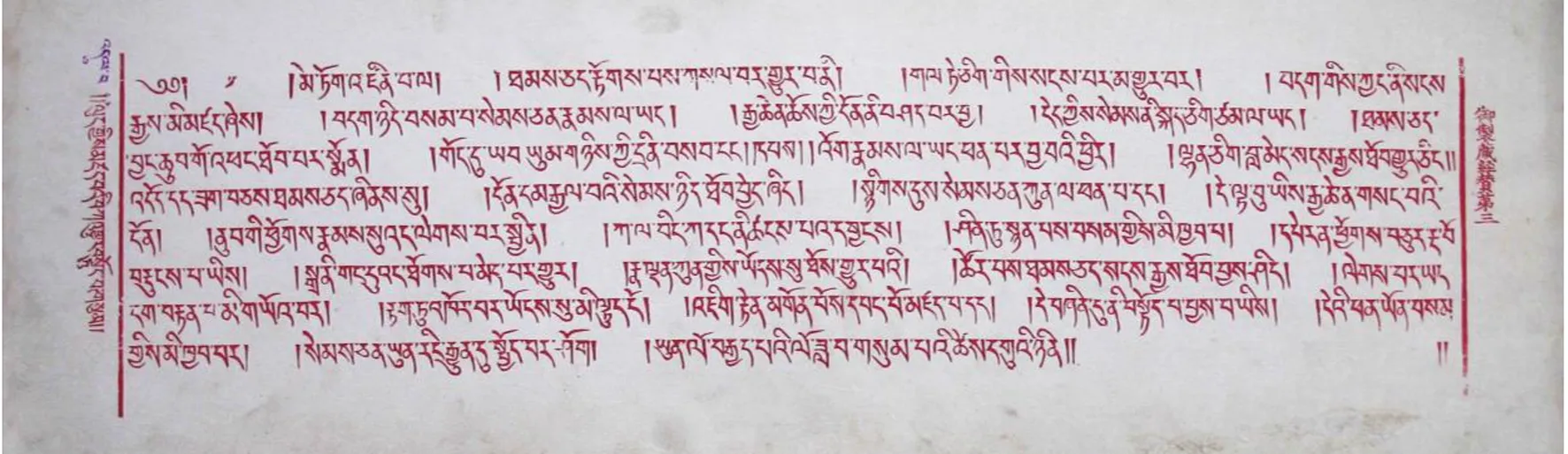

图b-2 藏文回向文的蒙文译文⑧

应当指出,近乎全部相关研究中,均将刊刻地点写为“嵩祝寺”。嵩祝寺一说建于雍正十一年(1733)⑩,一说建于康熙五十一年(1712)[7],均在此版《甘珠尔》刊印之后,故该版的刻印地应为崇国寺。1934年,Baron A von Stael-Holstein 在文中提及,北京嵩祝寺中的一位喇嘛曾言,寺中藏有一套近乎完整的1692年版《甘珠尔》11。且自第二世章嘉开始,历代呼图克图(活佛)均将嵩祝寺作为主要驻地,并曾设有藏、汉经厂、道经厂。综上可以推测,《甘珠尔》经版可能是后来由崇国寺转送至嵩祝寺之中。

(三)修订概况

日本学者辛岛静志在《论〈甘珠尔〉的系统及其对藏译佛经文献学研究的重要性》中称“这一版《甘珠尔》分别于1700年、1717年至1720年及1737年前后3次复刻。”[8]有些学者据此认为,之后的版本是重新开版刊刻的。12

在1700年版的《职名》中,为首的是“奉旨补造大藏经承造:和硕裕亲王臣福全”,还记录了监造官员31人、以章嘉呼图克图为首的对勘喇嘛7人。落款为“大清康熙三十九年四月吉日刊成”。“补造”即修改补刻。“刊成”应取“修改完成”之意。可知,1700年并非北京版《甘珠尔》最初的刊刻完成时间。

《职名》后另载有3份名单,但均没有落款和日期。《校阅经字喇麻、对读经字喇麻》载:“校阅经字喇麻:总管京都喇麻班第查萨克大喇麻墨尔根绰尔济、总管京都喇麻班第查萨克大喇麻番文总教习索诺穆绰尔济、番文副教习官食四品俸臣石头”,共3人;“对读经字喇嘛:根敦达而扎格龙等40位格龙和番文官学生多尔济”,共41人。《校阅序目录官》中包含校阅序目录官3人、翻译番字序目录官1人、翻译汉字目录官2人、翻译蒙古字序目录官2人、满文誊录官3人、蒙古文誊录官1人、汉文誊录官2人、番文誊录官3人,共19人。《总理监修大藏经》中为首的是“总理监修大藏经:和硕裕亲王臣福全”,共有监修官14人。

《校阅序目录官》中的人员应是将目录函翻译为汉、藏、蒙、满四文的相关人员名单。推测应为1717至1720年间,将新译为藏、蒙、满三文的《序》及《目录》增附在每函之中。

和硕裕亲王福全出生于1653年9月8日,去世于1703年8月8日。1703年前有1700年和1692年两个版本,而1700年版修订人员的名单均在《职名》中,且福全担任“奉旨补造大藏经承造”,故《总理监修大藏经》名单应为刊刻1692年版时的监修官员名单。

日本大谷大学收藏有1717-1720年修改版《甘珠尔》,和1724完成版《丹珠尔》的印本。1955-1961年间,由铃木林学术财团资助,日本大谷大学西藏大藏经研究会将其编辑,并影印出版为《北京版西藏大藏经》,共168册。第1-45册为《甘珠尔》,经品号为1-1055号;第46-150册为《丹珠尔》,经品号为2001-5962号(共有3961个经品);合计5016个经品。第151册为总目录;第152-164册为《宗喀巴文集》和《二世章嘉文集》,经品号分别为6001-6210号、6211-6453号;第165-168册是本套书的目录和索引。该影印本中,《甘珠尔》缺损或不清楚的部分,则用法国国立图书馆收藏的1737年乾隆版进行了补充。[8]

通过对比可以发现,后续版本均为在1692年版的基础上进行修改,而非新制。有些文章认为,1700年的雍正版和1737年乾隆版等版本均为新复刻的版本,[9]现在看来,这些说法已经无法立足。

关德栋在《西藏的典籍(上)》中的表格里写道:“乾隆修补版,1737年(清乾隆二年)”,判断依据为“密续部cha帙跋记”[4](P.8)。密续部cha帙跋记的内容笔者没有机会看到,故无法作出结论。另据相关学者研究,“虽然我们说它们是相同版本的覆刻,但是在1684至1692年刻印的北京版《甘珠尔大藏经》和1737版的《甘珠尔大藏经》中,还是存在一些微妙的改订的痕迹。以其中的‘律之出家事’部分为对象,在进行了严密的比较研究后,波恩大学的爱玛(H·Eimer)先生发现了这一事实。”[10](P.211)

理塘版《甘珠尔》印本中有大量增补的文字,北京版与之相同13。而永乐版中并无相应的增补。原来,理塘版的底本蔡巴本《甘珠尔》中就有上述错漏,后来依据《达龙续部》作了校对、修补。所以,1700年修改时,主要参照的是理塘版《甘珠尔》,同时也参照了江孜《腾邦玛·甘珠尔》。

(四)修订详情

1.顺序调整

图c-1 55叶正,布顿大师汇编《陀罗尼集》,1692年版,右边叶目:秘密经第二十二卷 上五十五上,左边藏文函号字上有字,应该是后面加上去的。

图c-2 1700年版,右边叶目:秘密经上第一卷 上五十五,左边藏文函号只有字,除了在叶目上的藏、汉卷号的差别之外,其他叶码和每一行的字都完全一致。

1692年版第1函(1700年版第2函)中,第1个经品是《真实名经》,页码为1b-15b,右边叶目上为“真实名经”,16a叶以后,则全部写为“秘密经第一卷”,未区分经品名。

表1 永乐版和北京版排序对照表

大般若经即般若十万颂,第二般若经即般若二万五千颂,第二大般若经即般若一万八千颂和般若一万颂,第三般若经为般若八千颂。自永乐版开始,在汉文页目中以此为般若部的经品名,而后一直沿用至理塘版、北京版。其他经部的经品名也大多沿用永乐版。

《诸经部》共32函,每函的页目均以该函的第一部经的名称命名,如第63函中有21个经品,在整函的页目中均写为第一部经的名称“百拜忏悔经”。

2.新增函

图d-1 1692年版,函第50叶背面

图d-2 1700年版,函第50叶背面

3.字句修改

表3 1692版与1700版内容对比

三、清朝官版《丹珠尔》

(一)蓝本

清朝官版《丹珠尔》是最早的木刻版《丹珠尔》,称为北京版《丹珠尔》。其蓝本是225函《第司丹珠尔》手抄本。1682年,五世达赖喇嘛圆寂后,第司·桑结嘉措秘不发丧达12年。在此期间,他借祈请五世达赖喇嘛长久住世之名,主持编纂了这套《丹珠尔》。以夏鲁寺手抄本作为蓝本,以琼结寺、色拉寺、哲蚌寺和大昭寺等处收藏的手抄本作为参校本,增补了布顿大师的新译典籍等780多部,聘请朗岭本钦·贡确曲扎担任主校,组织人缮写了两套,藏于布达拉宫。其《丹珠尔目录——开启三世间安乐莲苑之日》虽落款为“于土龙年五世达赖所著”,实际作者为第司本人。

官版《丹珠尔》是一世哲布尊丹巴为了弘扬佛法,奏请康熙皇帝允准后,组织人从布达拉宫迎请蓝本,师徒470人缮写完成的。这一缘起,见于其回向文21和土观阿旺却吉嘉措所著《丹珠尔目录》22。

(二)刊刻时间

五世班禅洛桑益西(1663-1737)《自传》中记载:

另有《七世达拉喇嘛传》载:

可见,雍正皇帝曾遣使赴西藏,将新刊刻完成的《丹珠尔》首印本赠与五世班禅洛桑益西和七世达拉喇嘛,同时将迎请的刊刻蓝本,归还回布达拉宫。这为确定刊刻时间提供了重要依据。

吕澂是现代汉族学者中最早论及藏文《大藏经》版本的人之一。1933年,他依据永乐八年《御制藏经赞》,主张“西藏现存藏经最基准之版为奈塘刊版”“在元初世尊剑弟子募款雕成”“明永乐年间,尝取其经藏翻刻为永乐版”,后来“又翻刻经藏为万历版。清康熙雍正间又翻刻全藏为北京版”[14](P.41)但“奈塘旧版”实际为手写本,并非木刻版。值得注意的是,他还指出:“北京版丹珠尔目录,著者不详,清雍正二年(西元一七二四)成书。”[14](P.134)1950年,关德栋认为北京版《丹珠尔》的“开版年代”为“1724年”[4](P.7)。1980年《中国佛教》刊文认为:“康熙二十二年(1683)命刊藏文藏经甘珠尔(乾隆初略有修补)。雍正二年(1724)又刊丹珠尔……”[5](P.124)此处未明1724年为始刻还是竣工,存在歧义。笔者发现最早有关“北京版《丹珠尔》刊刻于1724年至1738年”的观点,出自1994年《丹珠尔》(对勘本)的说明中,之后被学界普遍采用。例如,2000年的《藏文大藏经对勘出版工作概况》称其为“乾隆版”[15],2012年布楚和尖仁色撰写的《琉璃明镜》也这样判断其年代。[16](P.98)

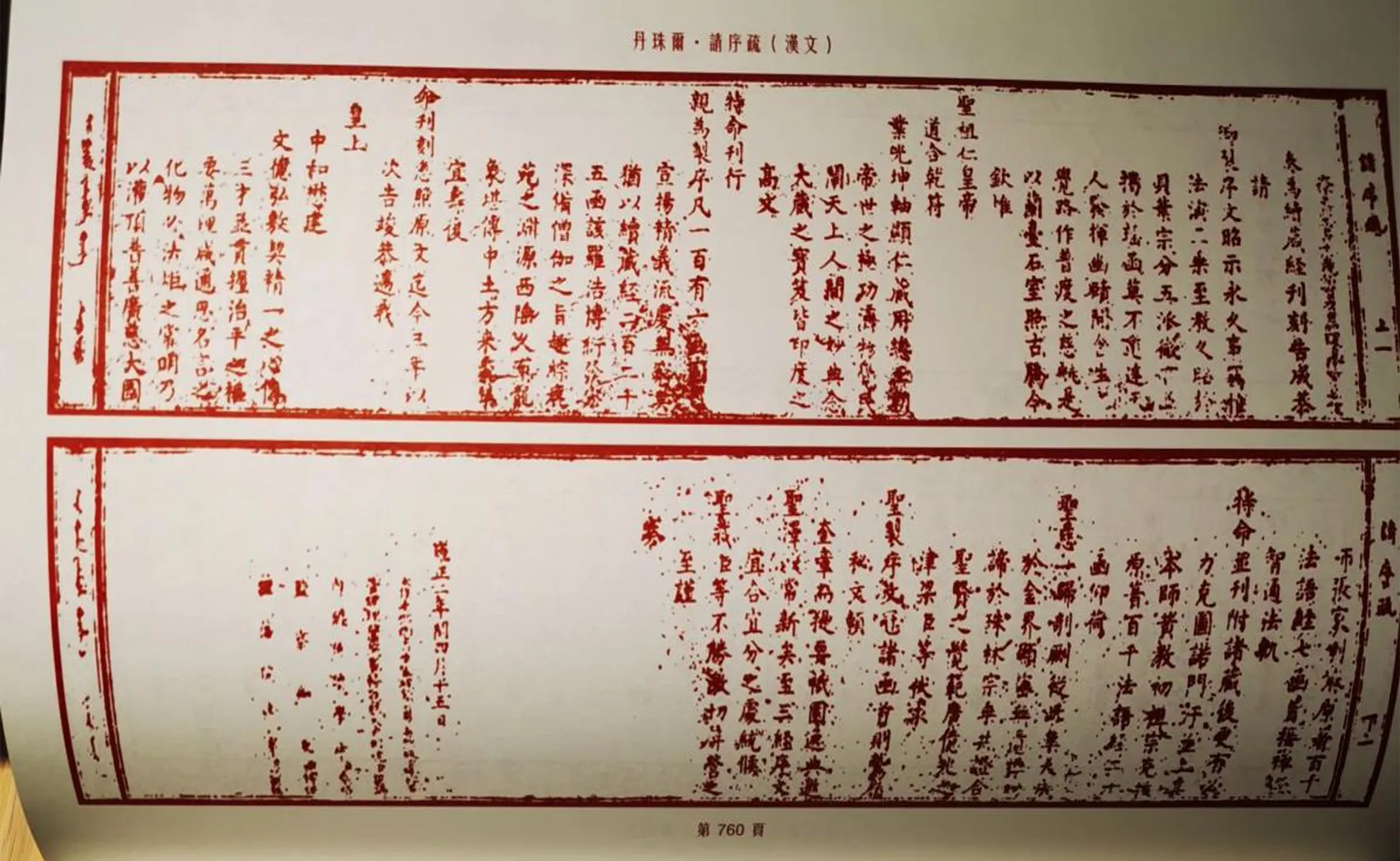

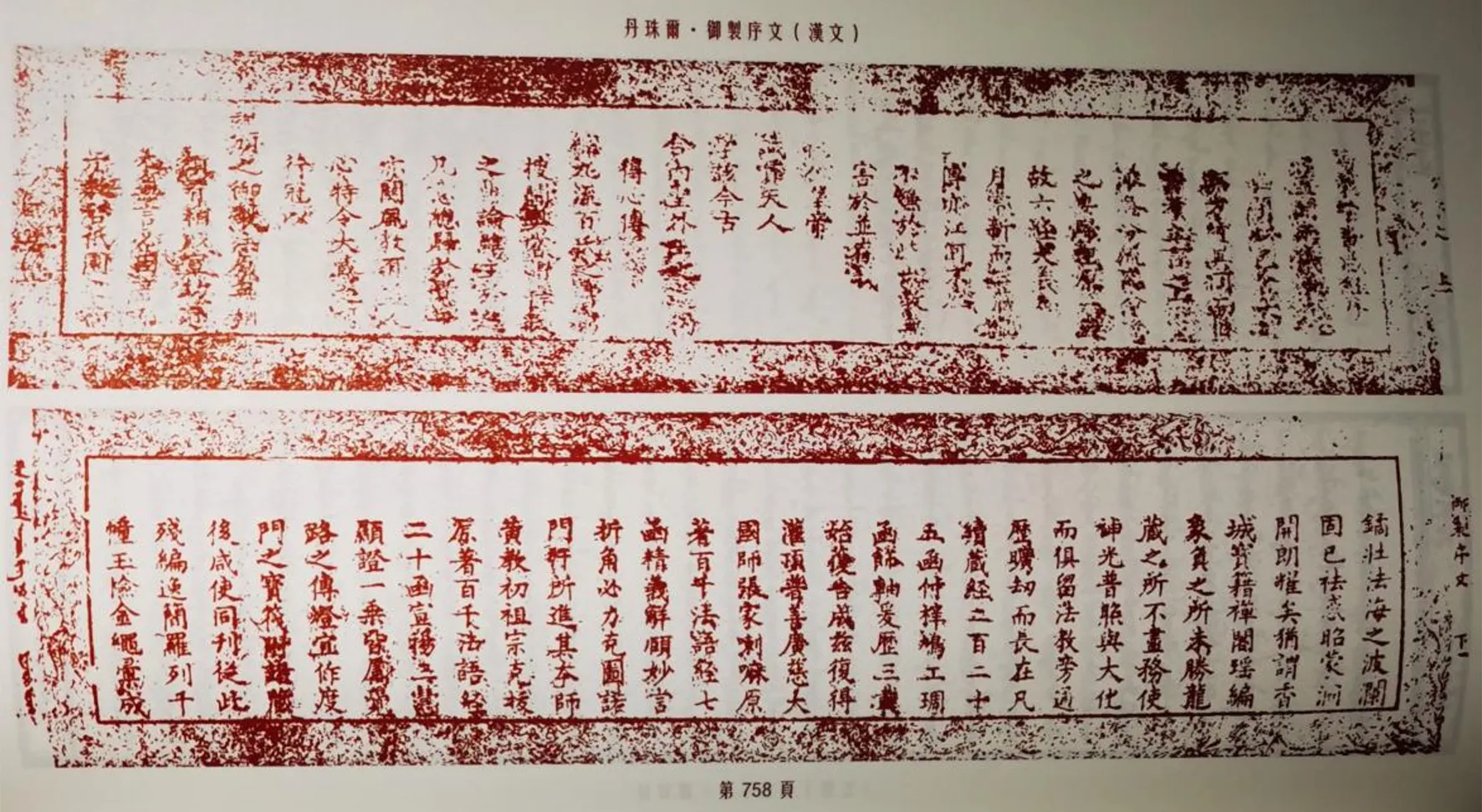

但是,根据北京版《丹珠尔》中所附《请序疏》和《御制序文》,可以推翻前面的说法。二文的落款时间均为雍正二年(1724)。《请序疏》云:“圣祖仁皇帝……念大藏之宝笈,皆印度之高文,特命刊行……亲为制序,凡一百有六函。……犹以续藏经二百二十五函……复命刊刻,悉照原文,迄今三年,以次告竣。”《御制序文》载:“凡续藏经二百二十五函,付梓鸠工,雕函饰轴,爰历三载,始获告成。”“大藏之宝笈”指《甘珠尔》,“续藏经”指《丹珠尔》。由此可得知两个重要事实:(1)《丹珠尔》于1721年开刻,1724年完工。(2)清朝官版《甘珠尔》《丹珠尔》均为康熙皇帝钦命刊刻,并非如《琉璃明镜》等所载,由雍正皇帝下令刊刻《丹珠尔》。

雍正十一年(1733年)至乾隆三年(1738年)[17](P.165)间,刊刻了清代惟一的官刻汉文《大藏经》,因每卷首页均有雕龙“万岁”牌,故也被称为《龙藏》。北京版《丹珠尔》完成于1738年之说,可能是与这部汉文《大藏经》产生混淆所致。

(三)《目录》

土观《丹珠尔目录》中没有各经品的详目,但独有一些北京版《丹珠尔》的刊刻信息和《宗喀巴全集》《二世章嘉全集》的细目。此《目录》篇幅不长,藏文中条35叶,每叶正反面均五行字。第1b1-4a5为礼赞,4b-14a3叶为正文,讲述释迦牟尼的十二宏化25和三结集26;第14a3-15a3为藏文《大藏经》的编纂史;第16b1-31a5为《宗喀巴全集》《二世章嘉活佛全集》目录。其中记载了刊刻北京版《丹珠尔》的总管及看校喇嘛名单:“总理新刊刻《丹珠尔》者,为执掌京城庙务的掌印扎萨克大喇嘛土观呼图克图,和前任执掌京城庙务的掌印扎萨克大喇嘛印吧监佐等5人,印版管理者1人,校阅经字喇嘛59人”27。第32b5-35a3为后记。这是研究北京版《丹珠尔》及其蓝本的珍贵的一手资料。

(四)一同刊印发行的两套文集

北京版《丹珠尔》所附《请序疏》和土观《丹珠尔目录》均记载了雍正皇帝特命刊附章嘉国师28文集,并同意收入必力克图诺门汗出资镌刻的《宗喀巴文集》之事。但这两个文集没有正式编入《丹珠尔》中,只是一同发行流通。在藏文《丹珠尔》中,只收录了吞弥·桑布扎与噶、觉、祥三大译师及毗若遮那,杰齐珠、赤松德赞等的著作及多名译师共同编著的《翻译名义大集》《语合二章》《丹噶目录》等,根据东北帝国大学法文学部编的德格版《甘珠尔》和《丹珠尔》目录《西藏大藏经总目录》31种早期藏族学者所作珍本(经品号:4346-4376),但藏文《丹珠尔》中没有收录某个学者的整个文集。此《宗喀巴全集》共有二十函,其编序与其他拉萨版木刻版的编序有所不同,这里的第一函和二函为《菩提道次第广论》,《密宗道次第论》为第十九函和二十函,详见其目录。

四、清朝官版《大藏经》的印刷特点

(一)装帧豪华的朱红大版

对比三套官版《甘珠尔》,北京版的经典收录更多、字迹更为清晰秀丽、文字错误更少、版面更大、装潢更为精美。此版采用朱砂印刷,有些印本的所有插图均由画师重新彩绘,每函首页另加类似于唐卡的装裱,每函的厚度面也均有彩绘。最为突出的是藏于蒙古国国家图书馆的印本,每函的第一页都用金汁书写在特制黑纸上,显得富丽堂皇(见图e、图h)。

图e 蒙古国国家图书馆藏

(二)彩绘画像

《甘珠尔》每函首页的左右两边,均刻有佛、菩萨画像。其中,密宗部所绘为每函经典的本尊像,般若部等的首页则有十方佛、八大如来、七佛、三十五如来、三世佛等佛像。每函的尾页有赡巴拉、六臂怙主、吉祥天女、财续佛母等4位的佛像。

此《甘珠尔》由钦命刻印,恩赐给特定的寺院、高僧或贵族,故每函中的画像均格外受到重视,有的还经单独彩绘,贴盖29在印本的画像上。这些画像线条流畅,设色鲜丽。但人物造型和背景相较原版均有较大差别,且遮挡了印本中原有的名字。北京民族文化宫收藏的北京版《甘珠尔》是未经彩绘的印本,画像造型更加严谨,线条更为精美,神态更为庄严,构图更为饱满(见图f-1)。1700年版新增23函第一叶中,左右画像为彩绘。在另外未经彩绘的1700年版的相同叶中,左右画像的主尊边上还有其他人物(见图f-2-3)。

图f-1 左:北京民族宫藏,右:印度文化国际学院藏

图f-2 来自《On a Peking Edition of the Tibetan Kanjur which Seems to be Unknown in the West》

图f-3 印度文化国际学院收藏。

1692版印本中有多种不同的尾页画像。如补充于蒙古藏《甘珠尔》印本中的4函哈佛燕京图书馆藏印本中的第2、18函的尾页佛像为宝账怙主、六臂怙主、阎魔护法神、吉祥天女;第48和66函的尾页佛像为黄财神、梵天、帝释天、黑财神。此外,第39函的尾页佛像为四大天王及居中梵天。

在收藏于印度文化学院、日本大谷大学、蒙古国国家图书馆(主要的85函)的印本中,每函尾页均为赡巴拉、六臂怙主、吉祥天女、财续佛母的画像。可能1700版及以后的印本都是这样的。左右两尊为财神,中间两尊为护法神。

部分印本则依据原版重新彩绘。印度收藏的版本和蒙古收藏的版本之间,虽画像人物相同,但背景和配色均有较大差别,手中的法器形态也有差别,如吉祥天女的法器“拘鬼牌”。可见相同人物的尾函画像,可能有多块并非完全相同的印版,而在印制时,一般在一套印本中会使用一块印版印制全部的尾函画像(见图g)。

图g-1 蒙古国国家图书馆藏北京版《甘珠尔》函尾页1

图g-2 印度文化国际学院藏北京版《甘珠尔》函尾页2

图g-3 印度文化国际学院藏北京版《甘珠尔》函尾页3

图h 蒙古国国家图书馆藏北京版《甘珠尔》函首页

北京版《丹珠尔》的每函尾页同有四尊画像,分别是财宝天王(多闻天王)、阎罗法王、六臂玛哈嘎拉、吉祥天母,是格鲁派的四护法神。从藏于印度的版本来看,《丹珠尔》中的全部佛菩萨画像均未彩绘(见图i)。

图i-1 印度文化国际学院收藏北京版《丹珠尔》函首页

图i-2 印度文化国际学院收藏北京版《丹珠尔》函尾页

五、收藏情况

北京版《甘珠尔》及《丹珠尔》木刻版于1900年八国联军入侵北京时被毁,其不同版本的印本在国内外均有收藏。

(一)国外收藏

1.美国哈佛大学燕京图书馆收藏有1692年版《甘珠尔》。

3.藏于蒙古国国家图书馆的北京版《甘珠尔》,共103函,缺失4函,对开尺寸约为28英寸×8.3 英寸(71.7 厘米×21.2厘米)。此套印板为朱砂印刷,每函的首页和尾页均单独镶嵌装裱在包裹着绸布的木板中,并配有彩绘图像,装帧华丽、庄重。

此套《甘珠尔》是由多个版本的印本混合组成的,不同函之间有几种差别:(1)多数函中(85函),每函首页是用金汁书写在黑纸上的,两边画像为彩图,尾页的画像为赡巴拉、六臂怙主、吉祥天女、财续佛母,彩色绘制。首尾函的木板以红色绸缎包裹;(2)首页及整函均为朱砂印刷,首页两边和尾页的画像为彩色;(3)整函包括首页两边和尾页的画像均为朱砂印刷,未加彩绘;(4)第38函首页为朱砂手写,首页两边和尾页的画像为彩色,画法与设色与其他均有明显差异。推测此函的首尾页应是丢失后重新补充;(5)《大般若经》(第26-39函)中,不同函尾页彩图的人物不同,除了与上述85函中相同之外,还有黄财神、梵天、帝释天、黑财神,白度母、长寿佛、绿度母,四大天王,四大天王及梵天居中等4种。另外配色及背景也有明显不同;(6)有些函首尾页的镶嵌木板包裹的绸布颜色及款式明显不同,有白、红、黄、深绿、黑等数种。一般同一套印本中会以同种颜色或同种款式的缎布来包裹,故这里也提供了一个区分版本的依据。结合装裱绸布的款式和颜色,可判断其中至少包含了1692版和1700版等4种版本。详见表4。

表4 蒙古藏北京版《甘珠尔》表

据国外有关研究认为,蒙古所藏北京版《甘珠尔》是1717-1720版和在这之前版本的印本混合。其中的密续部分、大宝积经部分、诸经部和律经部分与1717-1720年版的大谷大学影印本相同;华严经部分和般若部中的9函,来自1717-1720版之前的早期版本,最有可能是1692年的版本。

4.印度文化国际学院(新德里)收藏有北京版《甘珠尔》和《丹珠尔》印本。2009年,美国藏学家金·史密斯(E.Gene Smith 1936-2010)曾告诉笔者,这套印本是印度佛教学者拉古·维拉(1902-1963)博士于1955年5月应邀来华时获赠的,印本出自青海省西宁市的塔尔寺。其中《甘珠尔》是属于1700年版或者之后修订的版本。

5.法国国家图书馆的《甘珠尔》印本是1737年刻印的北京版。“乾隆二年(1737)改版康熙版《甘珠尔》。法国国立图书馆收藏有这一乾隆版《甘珠尔》印本一套”。[8]

6.此外,俄罗斯社会科学院西伯利亚分院佛教及蒙藏研究所(俄罗斯联邦布里亚特乌兰乌德)也收藏有北京版《甘珠尔》的印本。

(二)国内收藏

北京故宫博物馆藏有一套《甘珠尔》和《丹珠尔》,故宫出版社2019年影印出版《故宫旧藏藏文大藏经·北京版》153册,比大谷大学影印本清晰度高,采用朱色印刷,更接近原文面貌。原大谷大学影印本的目录由日文改为汉文。

雍和宫藏有1700年刻北京版《甘珠尔》和《丹珠尔》的印本,但《丹珠尔》有所缺损。北京民族文化宫也藏有一套《甘珠尔》,这些《甘珠尔》都属于1700年版或之后修订版的印本。

亚历山大·冯·斯塔尔-荷尔斯泰因男爵(Baron Alexander von Sta⊇l-Holstein)在1934年写的论文《西方似乎不为人知的藏文〈甘珠尔〉北京版》中记载,北京嵩祝寺藏有一套公元1692年《甘珠尔》,但是否现存,有待查证。

附件1 北京版《甘珠尔》御制番藏经序

附件2 北京版《甘珠尔》请序疏

附件3 北京版《甘珠尔》复请序疏

附件4 北京版《丹珠尔》请序疏

附件5 北京版《丹珠尔》御制序文

注释:

②此名单未在边栏页目中刻有题名,仅有“上一、下一”两个页码,故为便于表示,暂且使用名单中的两个小标题命名。其后的两份名单亦同。

③《请序疏》,北京版《甘珠尔》木刻版,第107函。另可参见:布楚、尖仁色.琉璃明镜 藏文大藏经之源流特点版本暨对勘出版[M]. 北京:中国藏学出版社,2012,第81页。

④《复请序疏》,北京版《甘珠尔》木刻版,第107函。另可参见:布楚、尖仁色. 琉璃明镜 藏文大藏经之源流特点版本暨对勘出版[M].北京:中国藏学出版社,2012,第82-83页。

⑤《御制番藏经序》,北京版《甘珠尔》木刻版,第107函。

⑥印本藏于美国哈佛大学燕京图书馆。

⑦胜利日可表示每月的初三、初八、初十三等,此处采用与汉文记载相近的初三日。

⑧这两页来自哈佛大学燕京图书馆。

⑨作者为二世土观呼图克图阿旺却吉嘉措(1680-1736)。

⑩参见百度百科。