认知抑或娱乐?

——认知传播视域下纪录片观看的使用与满足

蒋宁平 欧阳宏生

[提要]根据使用与满足理论,通常认为影视观看是通过提供娱乐和减少认知努力而满足受众的需要。据此,本研究从认知传播视域出发,采用问卷调查法研究受众的认知和娱乐需求与相对特殊的纪录片观看行为的关系。相关分析显示,认知需求、对纪录片逻辑功能的评价、对娱乐效用的态度与纪录片观看量呈显著正相关;娱乐需求、对纪录片情感功能的评价与观看量相关性不显著。回归分析显示,认知需求和对纪录片逻辑功能评价对纪录片观看量具有正向预测能力,而教育程度具有弱负向预测能力。深入探究还发现,受众对纪录片功能的评价、对纪录片娱乐化趋势的态度均与受众的认知需求显著相关,与受众的娱乐需求无关。最后进一步讨论了这些结果的深层原因。

认知传播作为传播学研究领域的新兴范式,对于传统传播学研究,特别是传统传播效果研究具有全新启示。传统传播效果研究思路重点立足传播者视角,而在认知传播视域中,传播效果的生发关键在于受众的心理认知。这一研究范式的转换对于影视作品的传播和接受研究同样具有重要的启示。

纪录片作为强调真实、深度的影视节目类型,在紧扣时代脉搏、反映时代浪潮、探究重要社会议题、讨论时代发展走向等方面受到导演、观众的偏爱。从世界范围来看,政治纷争、恐怖和难民、灾难、生态环保等是纪录片常态关注的主题。近些年中国社会的快速发展也为纪录片提供了新的素材及灵感,如围绕“一带一路”国家战略所拍摄的《一带一路》《穿越海上丝绸之路》和《海上丝绸之路》,围绕“工匠精神”的《工匠精神》《大国工匠》和《我在故宫修文物》等纪录片。[1]这些纪录片或是呈现内容创作者发现的自然之美,或是追问公共事件,或是希望通过影响受众认知来唤起大众在某些议题(如环保、文化传承、科学探索、现实关怀等)方面的意识[2],对社会发展均有着积极意义。从认知传播层面上讲,纪录片在影响受众认知现实方面的确有很大影响。

然而,在媒介发展越来越突出工业化、娱乐化和商业化的今天,纪录片作为一种相对而言小众传播的影视艺术类型,被关注的程度仍远远不够。不仅如此,在纪录片学术研究中,在诸如文本形式、受众群体、伦理考量以及产业环境这些研究方向中受众观点和视角也总被忽略,与一些热门的影视节目类型相比更是不被关注。根据使用与满足理论,受众通过积极使用媒介来满足自身需求[3](P.19),各类影视节目满足受众的多元化需求,而纪录片常作为一种流行的方式去触达受众,唤起认知与关注,进而刺激其行为的转变[2]。因此在本研究中,纪录片被定义为一种跨越电影与电视形式的影视类型,并在使用与满足理论基础上分析纪录片观看中受众的认知和娱乐需求及其相关因素之间的相互关系。

一、认知需求还是娱乐需求:文献回顾与研究假设

电视节目总体而言具有发布信息、社会教育以及提供娱乐等诸多功能,传播信息、满足认知是其最基本的功能,但从争抢受众注意力的角度来看,娱乐也是其重要功能,这一点从占领各大卫视黄金档的电视剧及综艺节目即可看出,特别是在经济高速发展的媒介化社会,其娱乐功能显得尤为突出。从人的需求角度来说,认知需求(Need for Cognition,NFC)指对待思考持积极的态度,Cohen等(1955)将其描述为“一种把相关情景以有意义、整合的方式结构起来的需求,并且它是一种理解经验世界、正确归纳经验世界的需求。”[4]而娱乐需求(Need for Entertainment,NEnt)则是指“以消极被动方式为主接收外在刺激(如电视、广播、电影、纸媒、戏剧、体育景观等)”的需求。[5]Henning和Vorderer(2001)研究发现,受众为逃避思考的压力通常会选择观看电视节目,并且在他们认知需求较低的时候会观看更多电视节目来娱乐自己。[4]

大多数媒介使用者都具有较为明确的需求和动机。例如,受众观看电视节目一般为满足娱乐、消遣需求[6],然而也有一些观看特定类型节目的观众是为了从节目中获取信息或知识。我们推断,纪录片观看行为并不仅为满足单一的心理需求,或者说只产生某一种心理满足。尽管有研究假设纪录片主要功能是提供信息与知识,但是也有研究显示,感觉(feeling)与知晓(knowing)是两个最基本的心理动力,也是受众在观看纪录片之后产生的回报。这两点并不互相排斥,而是共存并可能重复存在。[7]知晓属于认知,而感觉则关乎娱乐,使用与满足效果“从认知角度来说就是一种认知行为的有限发生”[8]。因此我们推断,纪录片观看与受众认知/娱乐需求有较强相关性,于是有如下研究问题及假设:

RQ1:受众纪录片观看数量与其认知/娱乐需求相关

H1:认知需求较强的受众会观看更多纪录片

H2:娱乐需求较强的受众会观看较少纪录片

H3:纪录片受众的认知需求与娱乐需求呈负相关

受众的认知/娱乐需求也可能与受众对纪录片的态度相关。有研究发现,受教育程度或对纪录片类型的相对熟悉程度可能影响受众对纪录片产生的期望与解读。[9]一些研究者主张纪录片本身就是一种影视类别,但并不是诸如“好莱坞”那种固定的类型标签,它常常又被分为多种亚类型,例如人物纪录片、散文片、娱乐小报纪录片、第一人称纪录片、创伤备忘录、自传纪录片以及原生态纪录片。Aufderheide(2007)曾将纪录片分为六种类型:公共事务纪录片、政府宣传纪录片、倡导纪录片、历史纪录片、民族志纪录片以及自然纪录片。[10](P.56)也有学者认为纪录片还包含一些新的类型,例如电视真人秀、文献电视片、纪录肥皂剧等。[11](P.1-11)对这些纪录片类型的熟悉程度可能会影响受众态度,进而影响受众认知及娱乐需求,因此又有如下研究问题及假设:

RQ2:受众对纪录片的态度因认知/娱乐需求不同而不同。

H4:受众对纪录片功能的评价与娱乐/认知需求相关

H5:受众对纪录片娱乐化趋势的态度与认知需求呈负相关,与娱乐需求呈正相关

二、数据收集:样本与测量

本研究采用问卷调查方法进行数据收集。访员为作者所教授的课程的学生,经培训后进行随机社会调查,样本筛选条件为“了解并观看过纪录片”。调查收集数据800份,有效样本739份(男485,女254)。问卷的主要测量内容包括纪录片观看行为(数量、频率),对纪录片功能的评价,对纪录片娱乐化趋势的态度,认知需求量表及娱乐需求量表。

在纪录片观看行为测量方面,通过了解受众观看纪录片数量来测量其行为,即要求受访者填写过去一年中观看的纪录片数量:少于两部(1分);3-5部(2分);6-10部(3分);10-20部(4分);多于20部(5分)。

在受众对纪录片的态度测量方面,首先测量受众对纪录片功能的评价。学者们对于纪录片的功能持有不同的意见,Corner(2002)将其分为四种功能:(1)公布信息或者宣传;(2)报道;(3)质询或批评;(4)消遣或娱乐。[12]考虑到社会发展及国内实际情况,本研究在此基础上将纪录片功能总结为(1)客观记录现实;(2)引发深度思考;(3)唤起社会关注;(4)传播知识;(5)提供娱乐;(6)审美功能。受访者将依据以上6种功能,按照“一点都不重要”(1分)至“非常重要”(5分)为之评分。其次,问卷还要求受众对纪录片娱乐化的趋势从“完全不同意”(1分)至“完全同意”(5分)评分,来收集受众对纪录片娱乐化趋势的看法。

在认知需求测量方面,本研究使用认知需求量表的简短版本(包含18项类目)对认知需求进行测量。[13]每一项类目都依据李克特量表标准将受众态度分为:完全不同意(1分)至完全同意(5分)五类,其计算结果得分可能范围为18(18*1)至90(18*5)。认知需求量表的问题包括“相比简单的问题我更加喜欢复杂的问题”“我非常享受长时间沉思这种行为”“我喜欢自己的生活充满了待解决的难题的感觉”等。经过信度检测,此版本的认知需求量表具有良好的内在一致性及良好的性别同质性[14]。

娱乐需求测量方面,本研究中娱乐需求概念是由Brock和Livingston(2004)研究发展而来,他们认为“娱乐”仅限于“接受者被动地接受外源性刺激的经验”。[5]最初的娱乐需求量表包括51项类目,后缩减至19项,量表中包括三项类别用以测量:娱乐动力、娱乐效用、娱乐性。使用克朗巴哈系数法对量表进行信度检测,其结果处于0.7-0.8之间,可见此量表有相当一致性。本研究沿用19项类目版量表,按照“强烈反对”(1分)至“强烈支持”(5分)不同程度,受众从中选择符合自身情况的选项。为避免惯性回答导致问卷无效,一些选项进行了反向记分设置。最后,将所有选项的分数相加得出娱乐需求的分值。

三、研究发现:认知需求主导,娱乐需求次之

(一)量表及其因子分析:认知需求为单一维度,娱乐需求分为娱乐性自我评价和对娱乐效用的态度两个维度,纪录片功能评价则分为情感功能和逻辑功能维度

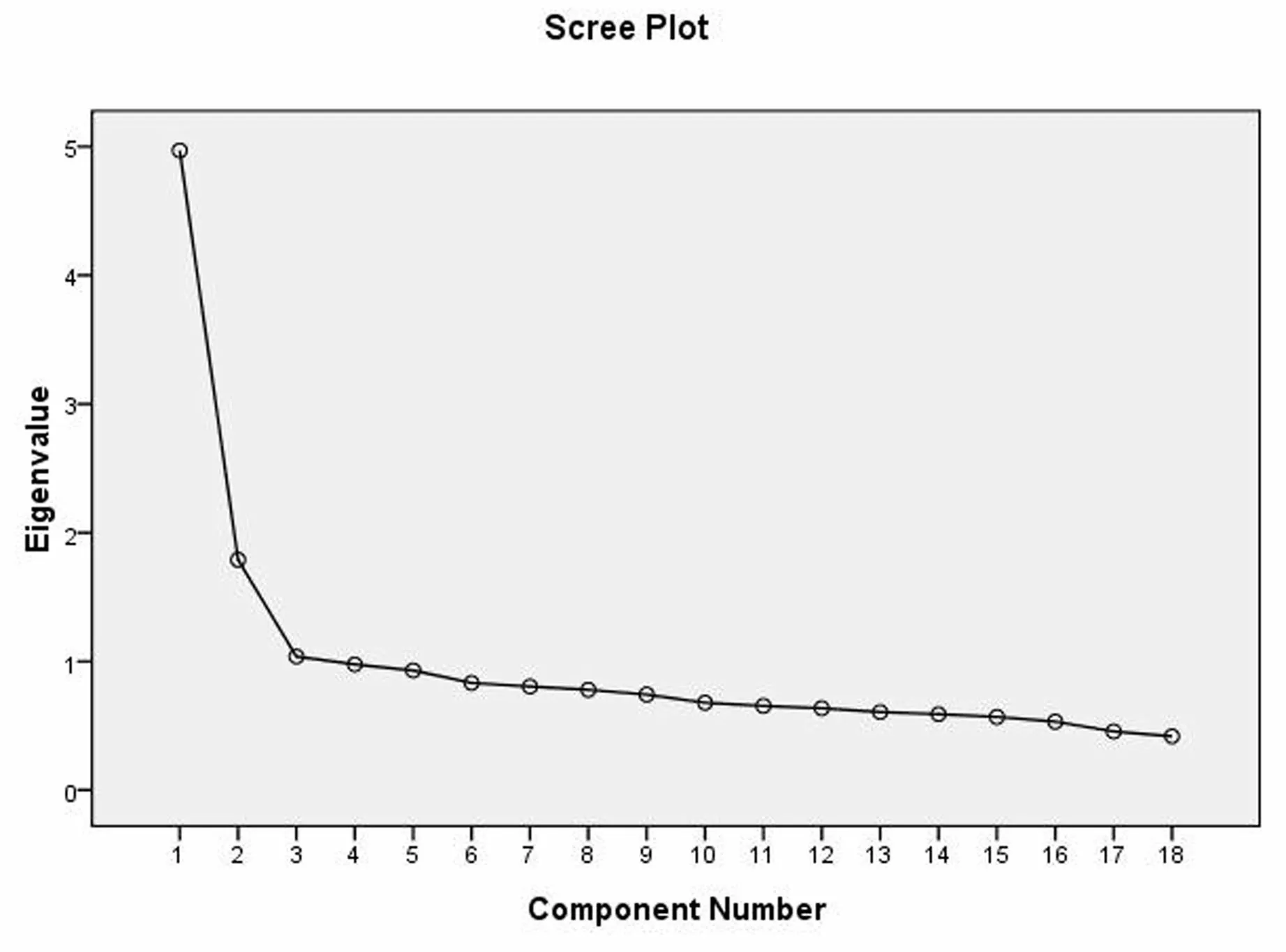

针对认知需求量表数据,通过未旋转因子分析得知:(1)第一个提取出的因子可解释27.62%的方差;(2)之后的因子解释剩余的比例尽管在下降,但所占比例几乎相等;(3)除第16题(“在完成需要大量脑力劳动的工作之后我会有轻松感而不是满足感”(反向记分))之外的所有题目都在第一因子上有大量载荷;(4)除第16题之外的所有题目在第一因子上载荷量都比其他因子上的更高。这些可以表明,认知需求基本上可视为单一维度。[15](P.112)

图1 认知需求(左)与娱乐需求(右)因子陡坡图

对于娱乐需求,样本数据显示被调查者娱乐需求普遍处于较低到中等之间。使用最大方差旋转法对收集的数据进行主成分分析。KMO检测表明取样适宜(KMO=0.783),大于一般标准0.6;同时巴特利特球体检验的结果同样证明问卷具有结构效度(χ2=1723.963,Sig.<.0005)。

对娱乐需求的因子分析结果显示,五个特征值大于1的因子难以解释。因此最终结合最大特征值、娱乐性自我评价以及对娱乐效用的态度等因素提取两个因子,总方差的累计百分比为27.919%。

表1 基于方差最大法的娱乐需求量表(19个项目)主成分因子分析结果(N=739)

运用独立样本T检验法对男性与女性受访者的认知需求与娱乐需求进行比较。结果表明,在娱乐需求方面有显著差异,但是在认知需求、对于娱乐化趋势的态度上没有显著差别。

表2 认知、娱乐需求与对于纪录片娱乐化态度的性别差异T检验

对纪录片功能评价测量的6个李克特量表数据,同样使用最大方差旋转法进行主成分分析,KMO取样适宜性检验结果,表明样本数据适合进行因子分析(KMO=0.699),同时也进行了巴特利特球体检验的验证(x2=1006,Sig.<.0005)。

表3 基于方差最大法的纪录片功能评价主成分因子分析结果(N=739)

从表3可以很清楚看到,分析得到两个因子的简单结构。4个类目(“引发深度思考”“客观记录事实”“唤起社会关注”和“传播知识”)负载至因子1,这些类目都涉及纪录片受众的认知需求或理性;而另2个类目(“提供娱乐”和“审美作用”)负载至因子2,主要与受众的娱乐需求相关。我们把这两个因子分别命名为逻辑(Logos)功能与情感(Pathos)功能。

(二)相关分析假设检验结果:认知需求与纪录片观看数量和逻辑功能评价显著相关

针对论文的研究假设,对有关指标进行Pearson相关性检验(表4)。

表4 量表间Pearson相关性检验及量表均值、标准差

统计检验表明,受众观看纪录片的数量与他们的认知需求呈显著正相关(r=.177,n=733,p<.01);受众观看纪录片的数量与他们的娱乐需求之间没有显著相关性(r=.029,n=733,p=.426);纪录片受众的认知需求与娱乐需求之间没有显著的负相关(r=-.055,n=739,p=.135);纪录片的逻辑功能与受众的认知需求有关(r=.227,n=736,p<.01),与娱乐需求无关(r=.006,n=739,p=.868),情感功能与受众的认知需求与娱乐需求都均无显著相关性;受众对纪录片娱乐化趋势的态度与他们的认知需求负相关不显著(r=-.068,n=736,p=.064),但与他们的娱乐需求呈显著正相关(r=.165,n=736,p<.01)。研究假设的支持情况如下(表5):

表5 研究假设验证情况表

(三)多元回归分析:认知需求和纪录片逻辑功能评价对纪录片观看量具有显著预测能力

为了进一步探测各因素对于纪录片观看数量的预测能力,以纪录片观看数量为被预测变量,以具有显著线性相关的逻辑功能、情感功能,认知需求、娱乐需求,对娱乐效用的态度,娱乐性自我评定以及人口统计变量性别(男性为1,女性为0的虚拟变量)、教育程度作为预测变量,进行逐步回归。

表6 纪录片观看数量的多元线性回归分析结果

分析结果显示,情感功能、娱乐需求、对娱乐效用的态度、娱乐性自我评定以及性别在统计上均不显著;而教育程度(-.084)、逻辑功能评价(.105)、认知需求(.155)则具有显著的预测能力。其中认知需求预测能力最强,而受教育程度的回归系数为负数,值得注意和思考。

四、研究结论与讨论

此项研究证实,即使在娱乐媒体内容极大丰富的时代,受众在纪录片观看中仍然发挥着积极能动的作用,他们的观看表现出强烈目标导向特征,即主要以纪录片反映的客体认知为观看目的。本研究同时证明受众纪录片的观看数量与其认知需求、对纪录片逻辑功能的评价呈正相关,与娱乐需求、对纪录片情感功能的评价无显著相关性。认知需求与娱乐需求间也无显著负相关性。通过测量受众对观看纪录片的态度还了解到:从对纪录片功能的评价角度来看,纪录片逻辑功能与受众认知需求有关,与娱乐需求无关,情感功能则与两种需求都不相关;从受众对纪录片娱乐化趋势的态度角度来看,积极态度与娱乐需求呈正相关,与认知需求则无负相关性。多元回归分析表明,认知需求、对纪录片逻辑功能的评价对纪录片观看数量具有正向预测能力,而教育程度则具有负向预测能力。

然而纪录片观看受到多种因素的影响和制约,本文研究的几个影响因素尽管在统计上显著,但这些因素与纪录片观看的相关性并不是很强,回归模型预测能力也不是很高,不过我们可以肯定,受众纪录片观看主要为满足对纪录片题材相关的认知需求,他们也更看重纪录片的逻辑功能。Bill Nichols(1991)曾描述受众对于纪录片知识诉求的愿望:“纪录片会引起受众的求知欲望。它建立起一个组织有序的拥有知识与信息并能够为受众传达信息的力量。”[16](P.681)那么受众在媒介使用中的娱乐需求为什么不重要呢?也许随着泛娱乐化的趋势,娱乐需求已逐渐成为受众的基本需求,即娱乐成为了一个超意识形态的概念,所有的媒介都是娱乐性的媒介,特别是视频媒体。[17](P.76)崔军(2019)也认为,纪录片具有“一定的趣味性是当代世界和中国社会语境中大众审美和文化产业发展的需求,但是趣味性必须有所附丽,应当作为知识性、历史性以及必要的价值观判断的一种载体和表现,在趣味性中不失纪录片组成部分中最为核心和根本的文化表达。”[18]

因此,过度的娱乐化或“娱乐手法”的误用可能会削减受众的认知满足。美国国家地理频道和发现频道是最早探索纪录片娱乐化并取得市场成功的媒体,但美国学者玛莎·M·福斯特却将之称为“美国国家地理频道/发现频道综合症”,认为它“有着‘货源’和观众兴趣等多方面的病因,不过煽情主义已在缓慢而稳定地向着理性和信息性转移,这股潮流将使观众和电影制作者双方受益”,而随着这种转移,“通过理性的规划,别有用心的煽情主义渐渐绝迹,高贵的野蛮和无知的野蛮开始退出屏幕,让位于思维缜密、语意清晰的电影制作者创作的曲折而动人的故事,这些故事可能是赞颂的也可能是排斥的,但都被有文化、有头脑的观众所接受,观众需要定期地为他们提供诚挚而真实的有声电影,这些影片必须实事求是地再现异域文化中某一个体的生存状况。”[19](P.781-782)也就是说,公众的认知需求在观看纪录片的过程中逐渐超越了娱乐需求。

传播学者Weir(1995)曾提出信息寻求行为层级图(Hierarchy of information-seeking behaviors),认为人的信息需求也呈现层级性(从存活和安全、维持和营养、知识追求、充实与发展到随意浏览的逐阶满足),认为低一阶的信息需求满足后才会追求高一阶的信息,但对娱乐的需求却是不分层级贯穿始终的①,这说明娱乐信息需求会一直处于受众的注意力范围内。但是对于纪录片这一特定类型而言,有的受众只关注纪录片中的信息与知识而非情感因素,也有另一些受众会同时关注片中的信息与情感[7],其中认知满足仍然是占核心地位的。纪录片创作实践也证明,“开始于早年的纪录片与娱乐的不幸联姻,使严肃的电影制作者们追求作品娱乐性的行为几乎成了一种政治错误。拒绝俯就娱乐的电影制作者习惯性的自我纠正意识,是严肃的优秀纪录片的最大杀手。”[19](P.779)当然我们对纪录片娱乐化保持反思和警醒,不是要完全拒斥娱乐因素,而只是重新审视它的位置。

注释:

①参见Tom Weir 在1995年于美国首都华盛顿举行的“新闻与大众传播教育学会”(The Association for Education on Journalism and Mass Communication)年会上发表的论文“The Continuing Question of Motivation in the Knowledge Gap Hypothesis”,电子存档地址为:https://eric.ed.gov/?q=view&pg=5356&id=ED392088.