清水江契约缀合及辨伪三则

——兼论契约文书研究的物质性进路①

瞿 见

[提要]文书复原是文书研究的起始步骤,“缀合”即是完成这一关键环节的一种广为应用的研究方法。从对文书之物质载体的关注出发,可以对三组广受学界关注的清水江契约进行缀合。无论是自然原因导致的文本离散,还是人为对文本的刻意分割,都可以通过文书的重新拼缀向研究者提供更为丰富完全的信息,从而进行更符合文书原貌的讨论。对于残片及其缀合的关注,实际上指向的是一种对于契约文书的“物质性”(materiality)的关注。其一方面可以帮助研究者完善文本信息;另一方面,契约文书研究的物质性进路之于人们对传统契约之运作机理的理解无疑是极为关键的。

清水江文书,是指在贵州清水江流域少数民族地区发现的一大批年代主要在明清时期的民族民间文书,其在品类上以契约为主,②据估计文书总数可达50万份之巨。[1](P.111)在物质材料上,同其他许多区域的传统契约文书一样,[2](P.17-20)清水江契约主要是纸质文书(当然也存在部分以石、布、木为物质载体的契约文书)。[3](P.166)[4](P.158-159)这些在旧时常被称为“烂纸头”的契纸,[5](P.1)因年深日久,难免虫吃鼠咬,浸渍霉坏,而致残损破烂,进而导致原载于契纸之上的文本的灭失或分离。③除因物质载体的自然残坏而导致的文本分离,契约文书中还常存在有意而为之的文本分离。最为典型的,是传统“合同”这一类文书中标志性的骑缝书押,即“由各方当事人共同署名画押,重叠并骑写文字,再分开由当事人各执一件的文书”;而在流传中,“大多数合同只传流了一份下来”,[6](P.1-7)导致后来的研究者在很多时候无从窥见所讨论之合同在初写时的全貌。“资料是研究工作的基础,同时也可以是研究的对象,资料欠备或不准确,对研究工作的影响不言而喻”。[7](P.7)无论是因何种原因引致的文本离散,如能于众多散乱文书中寻拾遗落,拼缀残片,尽量恢复这些“断烂朝报”的原貌,则庶几可收完善文本、厘清谬乱之功,而于进一步研究有所裨益。诚如姜亮夫先生所言,“这种缀合工作是我们正式做研究工作之前的第一件事。”[8](P.95)

作为一种研究方法的“缀合”,自王国维始,多见于甲骨文研究之中。[9](P.180-182)其基本目的,在于通过对质地极易脆裂的甲骨的拼缀,复原其卜辞内容,于甲骨文研究而言是最为基础而不可或缺的环节。这一方法在时期较早的甲骨、简牍的研究中运用颇广,而其运用对于年代相对较晚的文书群而言则并不常见,④尤其是在明清契约文书的研究中颇为缺乏。本文通过对几组在学界征引颇多的清水江契约文书的缀合,尝试完善其契约文本信息,努力呈现其契纸之原貌。通过对契纸的缀合,还发现有可能进一步藉此“辨伪”文书,讨论其形成之真实年代与经过。通过“缀合”这一种着重于文书之物质载体的研究方法,不仅可以借之重构部分在研究者那里广受关注的清水江契约,还可以引出更为一般性的、关于契约文书研究的“物质性”进路的讨论,分析其基本概念及其在较为晚期的契约文书研究之中被运用的可能性。

一、“悔错字”缀合一则

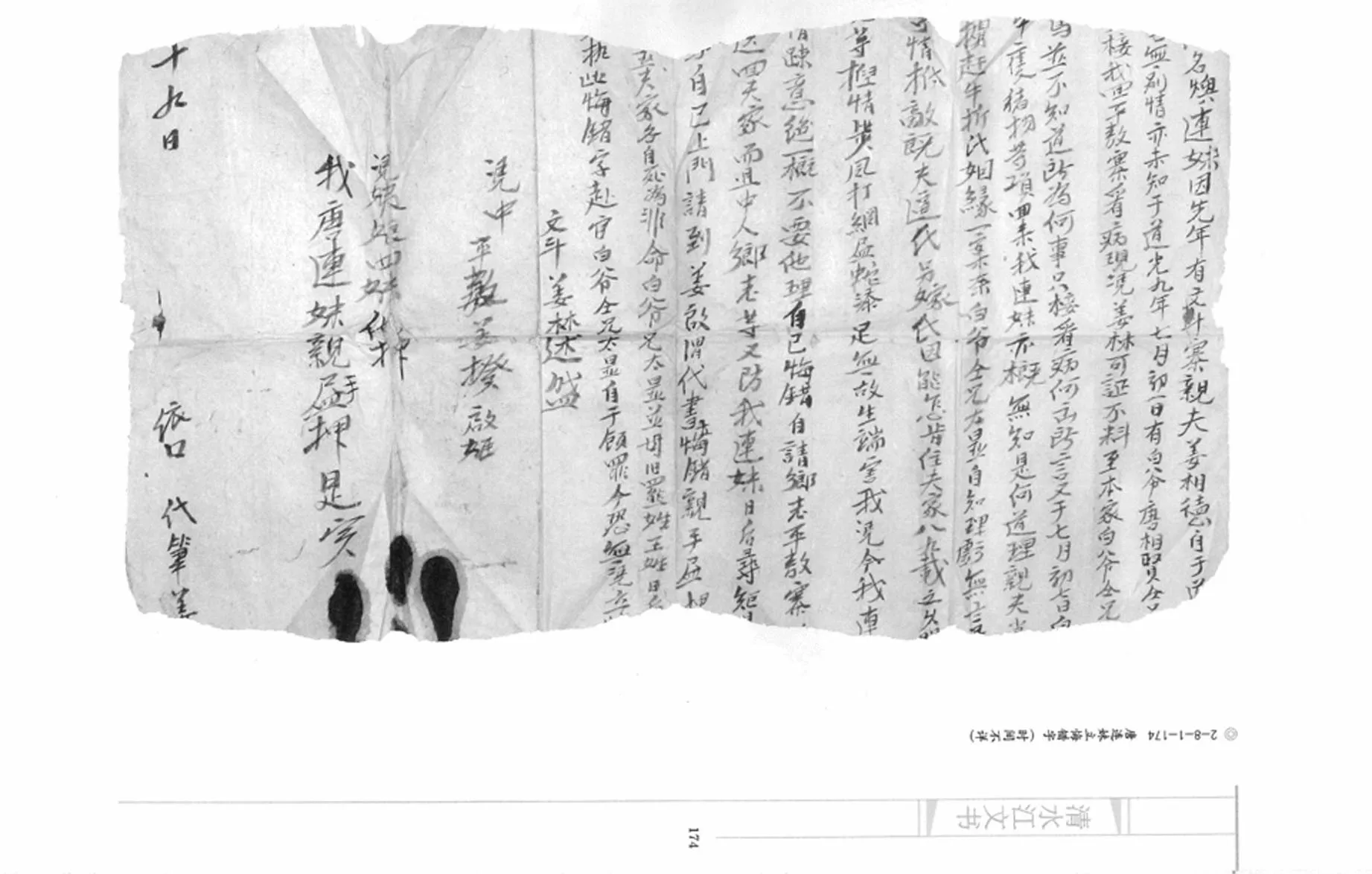

《清水江文书》第三辑第8册收录有一份题名为“2-8-1-174唐连妹立悔错字(时间不详)”的残片。⑤据图版推断(见图1之上),该残片应系原完整文书的中间部分,头尾部分缺失。在并不完整的文本内容外,该残片还因其上残存有“手模”之痕迹而得到学界关注。⑥图版显示,该文书下部有疑似三指印压之痕迹。“手模契约”在一般不强调签署的清水江契约中较为引人注目。⑦“一般而言,明清时代的手模契约多见于卖妻、休妻及买养男女行为”。[10](P.111)而学者据该契约推知,在清代黔东南地区的手模契约还可用于“妇女向丈夫表示后悔的文书中”。⑧

图1 “悔错字”之中间部分(上图)及上、下部分(下图)

据笔者缀合,这一“悔错字”残片之上、下两部分的图版,可见于六年后出版的《贵州文斗寨苗族契约法律文书汇编——易遵发、姜启成等家藏诉讼文书》第251页的下半部(原书标注为“图4-12”,见本文图1之下),[11](P.251)图版释文题名为“连妹悔错字据”。[11](P.234)在释文中,整理者似并未注意到上、下二部之间的空阙,而在某些地方选择将二端之文字连续释读。这一被理解为纠纷解决文书的“悔错字”是清水江文书中较受关注的契约品类,该残片也因之得到了研究者的关注。⑨

除了前述正式出版的文书辑集,笔者于2018年4月赴锦屏县档案馆调查馆藏档案文书时,也发现了该文书之上、下部的残片。与出版的图版的区别在于,馆藏版本的文书之左上方尚加有档案馆的归档标号(“易尊发JPWS-JP-1052-76”),显示其收集自“易尊发”家藏之文书(见图2)。另外,还可以发现,在与该文书同一盒的文书中,常见有同该文书类似的上下截断的文书残片。如果这些文书原系所有者集中保存的话,或可推断其系因折叠后部分文书的中部(即折叠处)断裂或脱出,而导致文书残破的。

图2 锦屏县档案馆藏“悔错字”上下部分复印件

自2020年起,锦屏县档案馆所藏的文书开始相继得到大规模地集中整理出版。上述“悔错字”的两份文书残片也因之而在《锦屏文书》(第一辑第1册)中再次出版。其中部之残片题名为“1-2-1-3-179唐连妹立悔错字(□□年□月十九日)”[12](P.194)而上、下部之残片题名为“1-2-1-3-074□□□立悔错字(道光九年八月□日)”。[12](P.76)两份文书在同一册之中前后相隔百余页,惜乎整理者并未将其缀合为一。

图3 笔者缀合后的“悔错字”

经笔者缀合之后的图版见图3。该“悔错字”中部的残片与上、下部的残片,在多方面都可以拼合。在物质层面,上、中、下三者的折痕纹理连贯,书写笔迹一致,行文行数在拼缀之后可一一对应;尤其是其上的“手模”印记,在缀合之后可以得到一只完整的右手的印痕。三者间的断痕走势大致贴合,但仍稍嫌不能完全吻合。细读其上之文字可以发现,断裂处应仍有若干文字的缺失,故而无法完全复原。依据日期判断,上部与中部残片之间,应至少有一到两字的缺失(上部为“道光九年八”,中部为“十九日”,中间应缺“年”字)。同样,依据署名“依口代笔”者的信息判断,中部与下部残片之间,应至少也有一到两字的缺失(中部为“依口代笔姜”,下部为“渭”,中应缺“启”字,据中部残片之“请到姜启渭代书”可推知)。

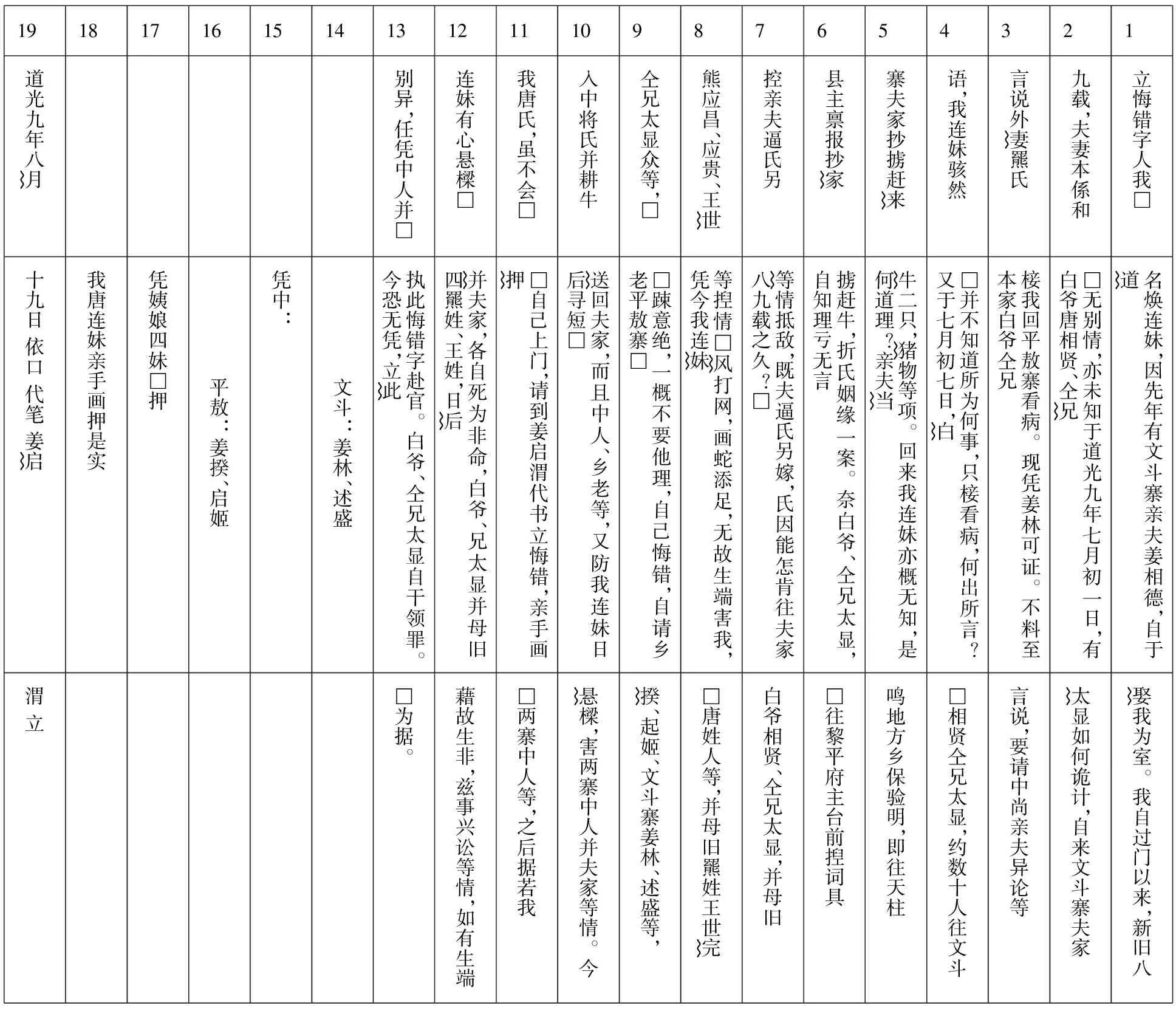

表1 缀合后“悔错字”释文

表1 缀合后“悔错字”释文

19181716151413121110987654321道光九年八月别异任凭中人并□连妹有心悬樑□我唐氏虽不会□入中将氏并耕牛仝兄太显众等□熊应昌应贵王世控亲夫逼氏另县主禀报抄家寨夫家抄掳赶来语我连妹骇然言说外妻羆氏九载夫妻本係和立悔错字人我□十九日 依口 代笔 姜启我唐连妹亲手画押是实凭姨娘四妹□押 平敖姜揆启姬凭中 文斗姜林述盛执此悔错字赴官白爷仝兄太显自干领罪今恐无凭立此并夫家各自死为非命白爷兄太显并母旧四羆姓王姓日后□自己上门请到姜启渭代书立悔错亲手画押送回夫家而且中人乡老等又防我连妹日后寻短□□踈意绝一概不要他理自己悔错自请乡老平敖寨□等揑情□风打网画蛇添足无故生端害我凭今我连妹等情抵敌既夫逼氏另嫁氏因能怎肯往夫家八九载之久□掳赶牛折氏姻缘一案奈白爷仝兄太显自知理亏无言牛二只猪物等项回来我连妹亦概无知是何道理亲夫当□并不知道所为何事只椄看病何出所言又于七月初七日白椄我回平敖寨看病现凭姜林可证不料至本家白爷仝兄□无别情亦未知于道光九年七月初一日有白爷唐相贤仝兄名焕连妹因先年有文斗寨亲夫姜相德自于道渭 立□为据藉故生非兹事兴讼等情如有生端□两寨中人等之后据若我悬樑害两寨中人并夫家等情今揆起姬文斗寨姜林述盛等□唐姓人等并母旧羆姓王世完白爷相贤仝兄太显并母旧□往黎平府主台前揑词具鸣地方乡保验明即往天柱□相贤仝兄太显约数十人往文斗言说要请中尚亲夫异论等太显如何诡计自来文斗寨夫家娶我为室我自过门以来新旧八

在文本层面,三份残片所述及的主要人物和情节均可以相互对照呼应,显然原系同一文本;其中诸多人名在不同部分的残片上均有出现,如“唐连妹”(上部列11、12;中部列8、18),姜林、述盛(中部列3、14;下部列9),仝兄太显(上部列9;中部列6、13;下部列4、7),等等。虽然仍有部分文字缺失,但拼缀之后的契约显较之前叙事连贯,可以呈现比原先残片更为完整的信息,尤其是其年代信息。据缀合之后的“悔错字”整理的释文如表1。

依据存留文本分析,该文书并非原先认为的简单的妻向夫悔错的文书,而是处于两个寨子的夫家和娘家之间,关于一个一度涉及官府告诉的纠纷解决的文书。其所述及的主要情事大致如下:平敖寨唐连妹嫁与文斗寨姜相德,已历八九年。道光九年七月初一日,唐连妹娘家(本家白爷唐相贤、仝兄太显等)来人接其回平敖寨看病,而在唐连妹“骇然”不知情的情况下,娘家人上夫家要请中“异论”。七月初七日,又在唐连妹“亦概无知”的情况下,娘家约集数十人赴文斗寨夫家“抄掳”,赶走“牛二只”等项。丈夫姜相德于是“鸣地方乡保验明”,并赴天柱县“禀报”。同时,娘家人则往黎平府控告夫家“逼氏另嫁”。唐连妹于此并不认同,理由是如若如此,“氏因能怎肯往夫家八九载之久”?因而其认为娘家人是“画蛇添足,无故生端害我”。故而,唐连妹表示要“自己悔错”:一方面,将耕牛送回夫家;另一方面,自己请到平敖、文斗两寨的乡老姜揆、姜启姬同姜林、姜述盛作中,并“自己上门,请到姜启渭代书立悔错,亲手画押”,保证自己日后不会寻短悬梁,如果娘家人再闹事,“藉故生非,兹事兴讼”,则任凭中人等“执此悔错字赴官”,而娘家众人要“自干领罪”。当然,部分文本的缺失导致仍有信息不完整,但藉由残片的缀合,已经足以大略窥见这个鲜见的“手模契约”的故事概貌,相较之前的解读无疑更为准确。

二、三联分家合同缀合一则

一般认为,传统上的“合同”,最早并不是指一种特定的契约种类,“而是一种验契堪合的技术手段”[2](P.24)。“合同契”有可能最早源自竹木简之以“划痕”相互印证的方法,而此种方法随后也在以纸张作为物质载体的契约文书中得到了延续。[2](P.24)在“(单)契”以外,“合同”的形制特点始终在展现“合”的意涵,一般以一式两份或多份存在,末尾一般有骑缝的“半书”文字。[13](P.164-165)现今契约文书的搜集整理着意强调的是“归户性”,[14]而同一“合同”的不同“份”的本意就在于交由不同户别各自保存,因而每一份文书随后都有各自在历史变迁中的流转轨迹,得以搜集齐全原本“归户”不同的同一合同的多份文书显然并非易事。

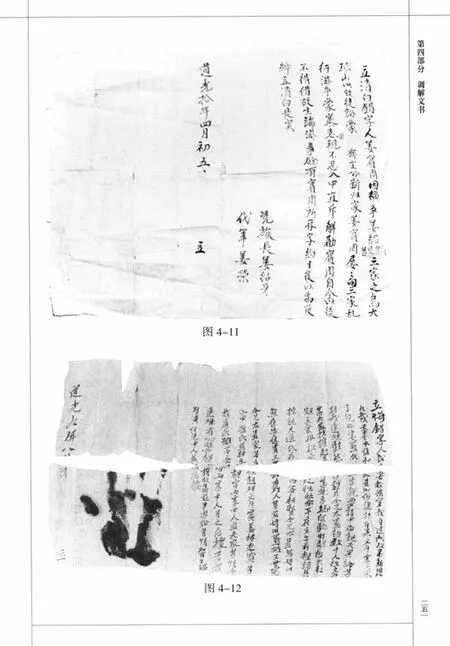

图4 三联分家合同甲(左上)、乙(下)、丙(右上)

在三种清水江文书的出版辑集中,可以检得一套一式三份的“三联合同”的所有文书(见图4)。这一套光绪年间的“分家合同”,因其涉及文斗寨著名的“三老家”的家族承继,及其文本内容中对儒家传统的反映,而广受学界之关注。三件文书标明的立契日期、中人、代笔人一致,书写字迹和文书形制格式统一,所载文本基本无异。另外,三者的左部各自留存有“合同三纸发达”六字的左、中、右部分;在缀合之后(见图5),可见上述六个“半书”文字的全貌。

图5 笔者缀合后的三联合同

实际上,这种缀合本身也是验明三份合同之真伪的重要手段。这一关于分析家产的合同文书之所以需要一式三份、分别收执,是因为在财产分割之后,三份各自保存的文书在必要时可相互勘核对照,以免篡改调换。以下释文以合同丙(即留存在缀合后的三联合同之上的文字)为主文的基准:

凭中:姜开宏、朱冠樑

笔:姜相齐

合同三纸发达

光绪十五年十月三十日 立

虽然在理论上,三件合同应该在文字上完全一致,以免被认为伪造;但是通过这一套文书的互校可以发现,实践中的情况是,几份文书间仍存在若干文字上的差异。这实际上修正了理论上的认识。三件文书在文本上的区别主要有两处。其一,三者在行文中加补的小字均各不相同。合同甲中加补的小字为:“宜”字一处;合同乙中加补的小字为:“无”字一处;合同丙中加补的小字为:“也”“上”“公”字三处。其二,部分文字有所差异。合同丙为“永以为好”,而此处合同乙作“永相以为好”,而“相”字上似有很小的墨迹涂染,但“相”字仍很清晰,应不是删除符号。

除了修正关于若干份合同的文本必然一致的认知外,据此三份合同的比较,还可以得出以下几点基本的推断。首先,由于笔迹一致,一式三份的文书应系同一代笔人完成的。并且,在代笔人拟写完成所有的三份合同之后,应存在一个“校对”的过程,即在最终完成合同之前,仔细看验三份文书的文字内容,如有缺漏,则需加补。这也是为什么三份文书上均有加补小字的痕迹。在一般契约文书的制作中存在加注“外批”的情况,即在契约主体部分完成后加注补充说明,主要是注明契约正文的修改、添删情况,一般表现为注明正文添加几字及涂去几字。这一程序显系由书写者在契约正文全部完成后进行检校时进行的。在内地风俗中,契约完成后要“由代笔宣读契约全文”,若在场人等听后无异议,才行签押。[15](P.139-140)清水江文书中也可以发现类似的宣读情形:“姜姓知□将清白字样约中与我王承邦面对朗诵,看验原载王姓有名之人不得生非磕诈阻止之语。”[16](P.113)此处,双方在看验文书的时候采取了“面对朗诵”的方法,或可说明以宣读方式检查契约书写可能是存在的。其次,合同乙和合同丙之间的文字差异颇值得关注。一方面,这是在加补之后仍存的唯一一处三件文书间的文字差异;另一方面,无论是“永以为好”还是“永相以为好”,在文理上均可称通顺,显示代笔人似乎并非完全不关心文意内容的抄写者或记录者,而是涉及契约内容的书写者。并且,在所有的五处加补小字中,只有“岂无分枝”的“无”字的脱落较伤文意,其他多在一定程度上“无伤大雅”,如作为虚字的“也”,作为称谓的“公”等。这似乎也说明了上一点所显示的,文书的制作过程更多的是一个书写的过程,而非机械地抄写或记录的过程。

三、“清白投字”等辨伪一则

在数量上,清代清水江契约文书的年代以清中后期为最,鲜见有年代较早的文书留存。因此,一件标注为“康熙四十三年(1704年)正月十五日立”的“清白投字”,[17](P.328)便得到了研究者的特别注意。研究者在征引时多会强调这一文书较为古老的年代,尤其是,就笔者经眼而言,这一文书是其所在的文斗寨留存下来的契约文书中标注年代最早的一份。但让人颇感疑惑的是,虽然文斗寨“最早”的文书远自康熙年间,但所留存的其余文书在时间上较为连续地出现,是自乾隆八年(1743年)开始的;[18](P.1)嗣后文书的年代均较为集中和连贯,惟首二份文书相隔近四十年。由于这一份文书在整个村寨的契约文书“谱系”中如此突兀地存在,不由得使人疑惑其在年代标注上的“真伪”。

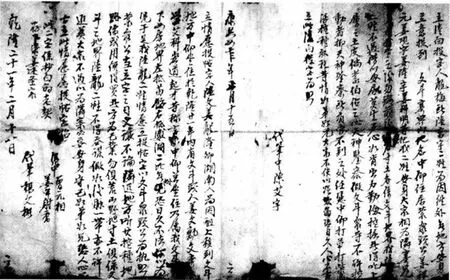

关于这一文书的年代认定,其实可以很简单地由其与另一份文书的“缀合”来窥得门路。该“康熙”文书刊布于《清水江文书》第三辑第9册的第328页,而其下一页即公布了一份与之字迹一致、但标注年代为“乾隆二十一年(1756年)二月十八日”的文书(见图6)。[17](P.329)

问题在于,何以两份标注年代相隔五十余年的文书,居然会存有连贯一致的字迹呢?就此,需要注意第二份文书的“外批”部分:“此二字系抄白的老契。存下寨姜述圣家。”换言之,该标注为乾隆年间的文书并非真的是乾隆年间写就而流传至今的“老契”,而是一份“抄白”,亦即一份原契的抄本。随即的疑问则是,外批中提到了“此二字”,说明其实存在两份“老契”的“抄白”,而另一份是否就是前一页中标注为康熙年间的文书呢?以此二份文书连贯一致的字迹而言,似乎应是同一人在相近时间完成抄写的两份原契的抄本。但关于这一点最为直接的证明,则是另一本清水江契约辑集中对这两份文书的另一个版本的刊布。

在2011年出版的《土地关系及其他事物文书》中,上述“康熙清白投字”和“乾隆情愿投帖字”是以“连契”的形式出现的(见图7)。[19](P.239)亦即,此二份文书的初始形态,其物质载体在物理上是连续的;其中,“康熙清白投字”居右,而“乾隆情愿投帖字”在左。故而,后者最后载明的所谓“此二字系抄白的老契”,显系指其右之二份契约而言。据此,《清水江文书》中拆分刊布的文本意义上的两份文书,其实应当被重新“缀合”为物质载体意义上的一份文书。

此“二份”文书的基本内容,是关于中仰寨与文斗寨就其土地界限的两次确定,二者约定中仰寨的龙、陆二姓人等仅系借文斗寨地界安居,并不准“吞谋”属于文斗的地界。其释文如下:

立清白投字人龙梅所、陆富宇二姓,为因往外无地方安身,立意投到文斗寨界内,地名“中仰”住居。蒙众头公姜祥元、姜现宇、姜隆宇、姜科明等,把我二姓安身,大家相为邻寨兄弟。自投坐之后,勿论前后□右,寸土各系文斗地界,我陆、龙二姓不过借以安居,莫生歹心。如肯出力勤俭挖掘者,得吃上层之土皮。倘蒙伯佔之心,天神鉴察。假文斗众等不许挖动者,抑天神鉴察。所有管不到之处,任凭中仰打草打柴过活,挖种收租等情,如弟如兄,大家不使以强欺弱。恐日久人心不古,立此清白投字为照。

代笔、中:陈艾宇

康熙四十三年正月十五日 立

立情愿投帖字人陆文美、龙隆卿,湖南人,为因祖上移到文斗地方中仰坐住,于乾隆廿一年内,有文斗头人姜文勷、文齐、文学、文科、宏道、起才等,称言□中仰总坐住乃属我文斗□下四房地界,左抵苗馁、右抵婆洞,二比无据,恐日久不法,何以为凭?于是我陆、龙二姓,情愿立投帖字,以文斗众头公为执照,蒙众公当立字之日义让,不论邻近地方,听其挖种地□。倘或用价得买者,方为己业,勿倶荒山野地,寸土俱係文斗之地界,陆、龙二姓不得吞谋。假如后脉一带,亦不许进葬,大家不过以为邻寨,必要安身守己,如弟如兄。恐人心不古,立此情愿愿投帖字照。

此二字系抄白的老契。

存下寨姜述圣家。

凭中:曾元相、姜年射□(花押)

代笔:杨文彬

乾隆二十一年二月十八日 立

图7 “康熙清白投字”及“乾隆情愿投帖字”连契

既然这件文书显然不是康熙或乾隆年间的“老契”,那么其抄写的大致年代为何呢?就此问题,需要讨论其文本内容所涉及的一桩法律纠纷。其实,上述二文书似乎曾卷入民国时期中仰与文斗二寨的一桩争讼之中。文斗人向来视中仰人为“来人”,即“从外边来到此地讨地谋食、社会地位低下的穷苦人”[20](P.35)。因此,最开始时文斗人是作为土地主人的身份,招徕外地人到现在地名为“中仰”的地方挖种山林。随后,经过累世劳作,中仰人开始逐渐累积资本买置山场,逐步由“佃仆”转为“山主”。在此经历背景之下,二寨之间的“主、客”之争历来存在。二者间矛盾的一次大爆发是在1937年,“文斗上寨的姜明学在族人的支持下,强行将母亲葬在中仰陆志秀家契管山场内,由是引发诉讼。”[20](P.36)这一场官司前后历时六年,一路上诉到当时的贵州高等法院第一分院,最后直到1942年民国重庆最高法院民事二庭作出判决(“三十一年度上字第638号”),才告终局。

关于彼时最高法院的判决文书,法理上于今仍有判例之效力,理应有所留存。但笔者遍查目前台湾地区司法主管等机构的相关判例汇编,均无载录。仅于《最高法院判例全文汇编(民事部分):民国三十一年至三十八年》中检得“三十一年度上字第637号”判决,与关涉文斗、中仰的“638号”判决乃同一天作出,且仅相差一号。虽暂无法觅得官方之文本,但由于去今非远,尚有存留在当事人后世手中的文本。在《文斗——看得见历史的村寨》一书中曾披露了部分判决,[20](P.36-37)这一版本系该书作者王宗勋先生在2003年照中仰村委文书陆显玉所持之复印件抄来,判决后还附有当事人的说明。经笔者整理后的全文如下:

最高法院关于文斗与中仰岭敢山场纠纷

判决书

最高法院民事判决书 三十一年度上字第638号

上 诉 人:姜周昌(在锦屏县文斗寨)、姜周垣、姜步高、姜正才、姜明学

被 上诉 人:陆志秀、陆应堂、陆正贵、陆裕后、龙辅云、潘明魁、陆宗森、陆直标、陆志连、陆裕元、陆宗耀、陆宗璧、陆宗辉(均住中仰寨)

右当事人间请求迁移棺柩及确认山场所有权事件,上诉人对于中华民国三十年五月二十九日贵州高等法院第一分院第二审判决提起上诉,本院判决如左:

主文

上诉驳回。

第三审诉讼费由上诉人负担。

理由:

按坟墓与山地非有相为连锁之证明,即不能以坟墓为告争山地之唯一证据。本件上诉人主张中仰各山场为伊祖业,于清初租给被上诉人之先辈耕。经原审査明,并无确据。上诉人仅以伊先辈在中仰各山场葬有坟墓多处,即指为行使土地所有权,藉作告争山场之证据,自非正当。原审关于此点之判断,并无不合。至上诉人提出康熙、乾隆年间陆、龙二姓之投帖字据,经被上诉人就其真正表示争执后,上诉人并不能证明该字据为真正,原审不予采用。核与民事诉讼法第三百五十七条之规定,亦无违背。又,上诉人姜明学争葬其母之地点系在被上诉人陆志秀契管岭敢山场界至以内,为原审查据。被上诉人提出之民国七年陆政启卖契所认定之事实,原判决因认第一审判令上诉人姜明学将其母棺柩迁出为正当,予以维持,于法殊不合。复查原审宣示判决有笔录可稽。兹上诉人乃谓原审送达之判决书,其记载之主文与宣示之判决之主文不符,实非有据。再,上诉人所称,被上诉人于收到原审判决书后,强将姜明学母棺遗弃,并铲去姜姓祖坟多塚各情,即令属实,亦系第二审言辞辩论终结后发生之事实,要难藉为指摘原判决之论据。上诉各论旨均非有理由。

据上论结,本件上诉为无理由。依民事诉讼法第四百七十八条、第四百四十六条第一项、第七十八条,判决如主文。

中华民国三十一年四月三日

最高法院民事第二庭

审判长推事:蒋福琨

推事:林祖绳

推事:张鑑

推事:于建书

推事:彭世伟

右正本证明与原本无异

书记官:周有义

中华民国三十一年四月卅日

我始祖于明洪武年间落业中仰,迄今五百余载,人蕃数百余户,英明继起。均占第三区公人翁地位,历无邻村强霸之事。不幸于民国二十六年,有文斗姜周昌等,以奴欺主,无端犯驷,有吞我整个中仰之举。幸有秀等不辞劳瘁,不避艰难,与伊抗搏六载。于壹审、二审均判伊无理。伊等不服,迁至重庆最高法院,兹承院长公判,颁发判词壹拾叁本。仰我主状首□人以六载□难,又各执壹本。幸以保存,永传千载不忘云。

陆志秀 谨题

上述判决载明了案件的基本情况。案件事由是文斗人(“上诉人”)“请求迁移棺柩及确认山场所有权”。文斗人认为,告争山地系其祖业,“于清初租给被上诉人(中仰人)之先辈耕”。就此,其所提出的证据主要有两项:第一,文斗的先辈“在中仰各山场葬有坟墓多处”;第二,文斗人出具了“康熙、乾隆年间陆、龙二姓之投帖字据”以为证明。就第一点,法院认为“不能以坟墓为告争山地之唯一证据”,故而“自非正当”;而就第二点,系争两造关于这些契约的真实性发生了争执。法院认为,“经被上诉人就其真正表示争执后,上诉人并不能证明该字据为真正,原审不予采用。核与《民事诉讼法》第三百五十七条之规定,亦无违背。”其中所提及的作为文斗方之证据的两份“康熙、乾隆年间”的文书,很有可能就是前述抄白所本之“老契”。查其时《民事诉讼法》之第三百五十七条:“私文书应由举证人证其真正。但他造于其真正无争执者,不在此限。”这两份文书既经对造的质疑,文斗人又无法证明其真实性,故而没有得到法院的采纳,进而在诉讼中败诉。

换言之,在民国时期的包括其时最高法院的多次审查中,文斗所提出的这两份文书的真实性均没有得到正面评价。虽然法律层面对于证据真实性的认定,和纯粹从历史(学)的角度认定史料的真伪,存在一定的不同,但这一文书在彼时法律上失败的认定经历或许也能说明一定的问题。作为后见之明,在现下的视角中这两份文书也颇有一些可引人疑窦的地方。比如,民国官司的起源在于文斗人在中仰地界进葬其母,而乾隆年文书中则特意提及“假如后脉一带,亦不许进葬”等语,似有刻意之嫌;又如,乾隆年之文书提到“蒙众公当立字之日义让”,似乎意味着彼时举办了一个具体的立字仪式,但文书的最后却又仅有两名中人的署名,其众位“文斗头人”却无署名,也可疑惑。当然,现今并不清楚在其时的法院审查时,文斗人呈递的是“老契”还是“抄白”,此一抄白的形式究竟是本身作为证据,抑或是因缴出“老契”之后才制作的抄本。需说明的是,外批之第二句“存下寨姜述圣家”中的“姜述圣”,据记载其主要的活动年代为嘉庆、道光年间。[21](P.501)据此,如果其所载信息为真,且存在姜述圣家之物指的是“抄白”的话,那么这一抄白应在嘉道时期便已制作,其作为民国时期的证据,甚至也已经足够自成为另一种的“老契”了。

当然,上述一切疑问都并不足以说明此二份文书完全为伪。但可确定的是,就物质载体意义上的抄本或文书(manuscript)而言,这份文书显然并不是康乾时期写就的,而起码是嘉道时期乃至于以后;而就其上所载录的文本(text)而言,其究竟是康乾时期抄传下来的文本,抑或真的仅是为应对民国时期的官司而刻意“造就”的,则尚可细究。但无论如何,在征引时将其径直认定为足以反映康乾时期文斗、中仰二寨之关系的基础史料,则显然有欠辨证。

四、契约文书研究的物质性进路

以上是三则关于缀合清水江纸质契约的尝试,其共同的出发点在于对物质载体(在上述例子中即“契纸”)的关注。由此出发,在缀合之外,基于对文本之物质载体的重视,可以拓展出非常丰富的研究视角。在更为一般的研究进路的层面上,这些都可以被归纳为一种对于契约文书的“物质性”(materiality)的特别关注。

什么是“物质性”呢?在一般层面上,“物质性”的概念因其丰富多变而显得不容易被清晰定义。[22](P.2)过去数十年中,这一充满魅力的概念在不同学科中都得到了广泛的关注和应用,并因语境的区别而呈现出各异的适用方式。[23]从更为哲学的层面探讨物质性的概念其实并非新见,在这一视野中,它大略而浅显地可以被概括为一种理解“物质”与“非物质”之间关系的尝试。[24](P.33)而在具体研究中,尤其是在社会理论研究中,“物质性”所指向的是一种关于主/客体之间或人/物之间相互作用关系的探查[24](P.33-34);或者说,其所着眼的是一种“人”(humans)与“非人”(non-humans)之间的交互关系。[23](P.167-168)

而在被应用于与文书相关的研究时(manuscript studies),物质性往往被与对文本的理解相联系。对物质性的关注,首先是一种对文本之物质载体及其能动性(agency)的关注,其次也是对该物质载体与相关的人(如作者、读者、交易者、收藏者)的行动之间交互的重视。如前文在辩伪契约时所提及的,在此视角下,所研究的对象会被自然地二元化为“文本”与“文书/抄本”两者。[24](P.1)虽然前者与后者所框限的内容在生活世界中并非泾渭分明,但这一视角体现了对文本之去物质化的反对;它反对的是那种把文本理解成纯粹精神的产物,从而否定文本的物质性的看法。[25]相反,这一二元化的分析框架强调了文本与其物质载体(文书)的相互作用。进而,文本的形成过程以及文书在此过程中的作用,文本与作者/读者等主体之间的交互关系,以及对此种交互中物质之媒介作用的强调,都进入了研究者的视野。对于被研究的文书来说,甚至它的物质载体在很多时候对于文本内容起到了决定性的作用。一个显著的例子是,学者们发现,一些古代地图的绘制会在很大程度上受制于羊皮纸的质性,甚至有可能为迁就羊皮纸的固有形状而改变地图的图形。[26](P.33)换言之,文本之所以如是,可以因为其物质载体如是。物质性的相关路径在关于中国文书的研究中也日渐得到重视。人们发现,从20世纪90年代开始,在西方汉学界就逐渐出现了研究上的“物质转向”(material turn),[27]在这一路径上也产出了丰富的成果。简言之,文书研究的物质性进路(Materialitäts-Ansatz)[24](P.34)可以被理解为一种对于文本之物质载体及其作为物质与人(主体)之间交互关系的关注。

相对而言,文本的物质载体在关于中国早期文书的研究中更容易为研究者所重视。早期文书的物质材料更加丰富和“陌生”,诸如甲骨、金石、竹简、木牍、丝帛一类的材料无疑更需要研究者给予特别的重视。在此领域,对于物质载体的关注也常常容易产生令人惊喜的突破,例如早些年著名的关于“简背划痕”现象的发现,无疑极大地推动了相关研究的深入。然而,在关于相对晚期文书的研究中,文本的物质载体则似乎并不如早期文书一般得到重视。晚期文书多为纸质文书,相对于金石竹帛,现今的研究者对于纸张的质性显然更为熟识,以至于在利用材料时往往会跳过文书而直入文本。除了文字本身,研究者在进入文本的过程中并没有太多障碍。如果以上只是对于研究者心理的臆断的话,那么另一个原因可能是,除了个别类似于“纸背文书”的研究,[28]似乎对于纸张本身的关注并不会引致什么足够有价值的发现。易言之,研究者们还没有真正发掘出这一研究进路的可能和意义。

当然,物质性进路在晚期契约文书研究中的应用前景和方式,还有待继续探索。但作为一种尝试,以上关于契约缀合的讨论提供了一个在最为基础层面的可能。本文当然无意于全面而系统地论证这一研究进路的诸多面向,而仅意在提供一个初步的思考。

具体而言,研究契约文书物质性的可能的方式,或可有以下几个层面。首先,自然是以此一方式完善文本。文本的整理是相关研究的首要步骤,物质载体的恢复原貌当然有助于载体上文本的重新拼合。这在无论是甲骨缀合还是简背划痕研究那里都有鲜明的体现,而在契约文书研究上的应用已见诸前述三例的尝试。甚至,在文本的层面上,对物质性的关注不仅仅在于完善文本,而在一定程度上是在提供新的文本。其次,是研究契约文本的形成与传播/使用,并讨论文本与作者/读者通过文书的交互。此处文本的形成可以更强调文本在物质意义上的形成,或者具体为契约的“书写”过程。基于契约的特殊性,其文本还可以从两个方面来理解:一方面,是契约中相对同质化的“契式”或“套语”,其形成、传播、衍变,无疑是需要以物质(如契式簿、日用类书等)作为媒介的;另一方面,则是每一份契约符合特定情境的具体文本,其无论属于“亲笔”抑或“代笔”的书写,都是颇为值得研究的对象。最后,如果要理解中国传统契约在社会中的运作机理,无疑需要探究文本与文书各自在整个契约法律关系中的作用与意义。契约文书是构筑相应法律或权利义务关系的核心,但是,文本与文书在此中分别的作用为何?既往的研究似乎更强调文本(条款)所发挥的作用,而没能深入讨论文书本身在这一作用机制中的能动性。实际上,契约的文本条款与契纸本身各自的作用机制,都需要认真地厘清。

需要说明的是,上述关于“物质性”的话语似乎稍嫌理论化,或者说,似乎并不符合本土固有情境的理解方式。但是,这一概念所引出的在具体讨论中的研究对象,却往往是最为在地但容易因“百姓日用而不知”而有所忽略的主题,举例如作为文本传播载体的“书船”[29]和作为文本制作者的“代笔人”。[30]当然,这一进路的提出仍是一个相对偏于理论的尝试,也只有更多具体的研究,才能丰富关于契约文书研究的物质性进路的理解。

五、结语

以上从对文书之物质载体的关注出发,就三组广受学界关注的清水江契约进行了缀合。无论是自然原因导致的文本离散,还是人为对文本的刻意分割,将其重新拼缀起来都使研究者得以掌握较为完全的信息,而做出更符合文书原貌的讨论。

明清以来留存的契约文书资料数量巨大,较之研究早期甲骨简牍之学者对待材料的、因怨叹“文献不足”而“捉襟见肘”、唯恐遗漏的态度,以晚近时期为讨论对象的研究者却经历着“幸福的烦恼”。由于遗存史料之浩瀚,研究者在很大程度上无须或无暇顾及残片——完整的卷宗尚且无法穷尽,又何必在这些“断管残沈”上耗费时日。此处亦非要为这种可能稍嫌过度精密化的研究张目,仅仅想要提出,对于残片的关注——以及关于残片的缀合——实际上指向的是一种对于契约文书之物质性的关注。即使是在最基础应用的层面上,这种关注也可以帮助研究者完善文本信息,厘清文书和文本产生的基本情境,进而避免一些可能的错讹,一如以上三例关于清水江契约的缀合及辨伪的尝试。而在更一般性的层面上,正是因为关注了文本的物质载体,才得以了解文本落于纸面的形成过程,并可以据此讨论文本在与外界交互之中所产生的意义。关于人们对传统契约之运作机理的理解,此一点无疑是极为关键的。

注释:

①本文的撰成得到了贵州锦屏县王宗勋先生及德国马克思·韦伯基金会(Max Weber Stiftung)马勊思博士(Max Jakob Fölster)在资料上的帮助,谨致谢忱!

②关于清水江文书的基本介绍,可参见Qu Jian,“A Brief Introduction to the Qingshui River Manuscripts,”ERCCS-ResearchNotes,no. 2 (2018): 1-6; Zhang Yingqiang,“The Qingshuijiang Documents: Valuable Sources for Regional History and Cultural Studies of the Miao Frontier in Guizhou,”JournalofModernChineseHistory11,no. 1 (2017): 145-160. 另可参见如吴才茂《民间文书与清水江地区的社会变迁》,民族出版社2016年版,第1-19页;刘志伟《从“清水江文书”到“锦屏文书”——历史过程和地域文化结构中的县域价值》,载《原生态民族文化学刊》2021年第1期,第1-7页。

③“文书本身残破”也为其整理者所着意强调,见“编辑说明”,张应强、王宗勋主编《清水江文书》(第一辑第1册),广西师范大学出版社2011年版,第1页。

④关于敦煌文书的缀合工作,参见如沙知录校《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社1998年版(如第24-25页);金滢坤《敦煌社会经济文献缀合拾遗》,载郑炳林、樊锦诗、杨富学主编《丝绸之路民族古文字与文化学术讨论会文集》(下),三秦出版社2007年版,第773-786页。又如,关于黑水城文书的缀合工作,可参见如杜建录:《西夏文献研究》,甘肃文化出版社2017年版,第272-274页。

⑤见张应强、王宗勋主编《清水江文书》(第三辑第8册),广西师范大学出版社2011年版,第174页。按照该丛书的《编辑说明》,“文书本身由于残缺等原因而致要素不全的,则视具体情况予以简单标注。……部分文书没有具体时间,则注以‘(时间不详)’”。见张应强、王宗勋主编《清水江文书》(第三辑第1册),广西师范大学出版社2011年版,第1页。

⑥参见吴才茂《清代黔东南苗族妇女婚姻的缔结与变动——以清水江文书为中心》,载黄正建主编《中国古文书学研究初编》,上海古籍出版社2019年版,第356页(注释1)。惜乎该文将其误引为“第9册”。

⑦清水江文书中的其他“手模契约”,还可见如锦屏县地方志编纂委员会编:《锦屏县志(1991-2009)》,方志出版社2011年版,第1289页;陈金全、郭亮主编《贵州文斗寨苗族契约法律文书汇编——易遵发、姜启成等家藏诉讼文书》,人民出版社2017年版,第256页。

⑧吴才茂《清代黔东南苗族妇女婚姻的缔结与变动——以清水江文书为中心》,载黄正建主编《中国古文书学研究初编》,上海古籍出版社2019年版,第356页。其中提及,“清代黔东南地区的手模契约,除了用于离异文书外,还有两种情形用到了手模契约:一种是妇女向丈夫表示后悔的文书中……另一种是在清白字中”。

⑨提及该文书的研究,可参见如徐智佳《贵州文斗寨诉讼类文书研究——以易遵发、姜启成等家藏文书为中心》,沈阳师范大学2020年硕士学位论文,第36、39页。

——马鞍山市博物馆馆藏契约展