基于电力勘测设计业务流程再造的企业数字档案馆建设策略研究

徐亦平

(四川电力设计咨询有限责任公司 四川成都 610000)

企业在信息化建设与数字转型过程中,电子文件大量产生并增速迅猛,这些电子文件贯穿于生产和管理的全过程,是企业各类活动的真实记录和重要的档案信息资源[1]。2020 年以来,电力行业逐步将勘测设计电子文件归档和电子档案管理提上日程,并制定相关标准制度,新档案法规定“电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规”,因此梳理勘测设计电子文件单轨制管理流程,从宏观上构建业务系统并实现系统内协同与流转,建立电子文件可信归档和电子档案长期保管系统,势在必行。

1 美国联邦政府数字档案馆系统ERA2.0案例

美国国家档案与文件署的电子文件档案馆(ERA)项目,曾经作为最有代表性和实践性的项目之一,因为其ERA1.0 系统在功能、实施、运维等方面暴露出来不少问题,所以ERA2.0在此基础上重新梳理了电子文件移交业务和系统需求,更好地实现电子文件及其元数据的移交、接收、归档和提供利用。

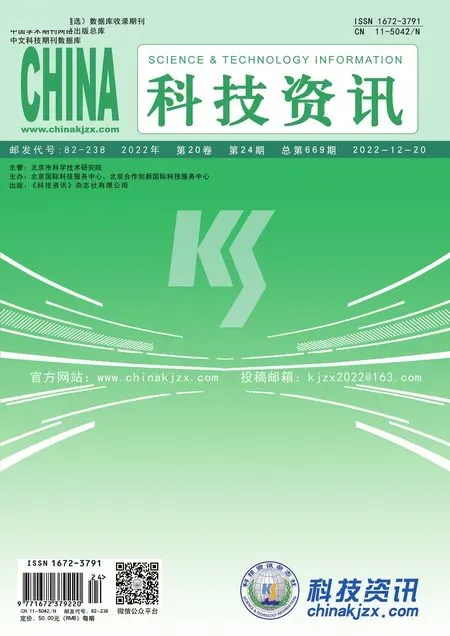

ERA2.0 从整体上将系统功能定义为三大虚拟工作区[2]:“存取”“存储”与“查询”工作区,对应3 个功能即子文件的移交、进馆处理和长期保存。据此设计出了“业务对象管理”“数字处理环境”“数字对象仓储”三大核心模块[3]。

如图1 所示,BOM 模块对原生电子文件和纸质档案数字化版本做实施准备,DPE 模块对电子档案做接收和处理,最后的DOR模块保证数字档案资源的长期保存和开放利用,ERA2.0整个过程实现了对数字档案的自动化管理。

图1 ERA2.0系统功能及工作区

与ERA2.0三大核心模块理念相一致,企业数字档案馆的建设依然遵循相似的阶段——归档移交、数据处理、长期保存,主要是存储和利用档案信息资源的信息空间。企业数字档案馆不同于实体的档案库房独立存放大量纸质档案,或纸质档案数字化转化版本(扫描件),满足方便利用的需求,而是与各个业务系统紧密结合,在流程上实现自动归档,让电子文件在整个生命周期满足来源可靠、程序规范、要素合规。

2 数字档案馆建设中的流程再造

借鉴ERA2.0关于电子档案管理的思路,电力勘测设计领域的数字档案馆建设要从业务特点和归档流程等方面重新梳理,需要全面部署电子文件管理和长期保存系统[4],即具有电子文件管理和归档保存功能的业务系统(勘测设计管理系统),所谓流程再造,就是基于业务阻隔、数据孤岛、系统自循环困境的改进。以勘测设计管理系统和数字档案馆为例,以往,数字档案馆没有设置文件管理功能,甚至没有设置文件接收,勘测设计管理系统强调“达成生产成品交付所需要的各个业务环节”,并没有业务之外归档或长期保存利用的环节,这种停留在各自业务层面的自循环系统,并不是“电子文件管理和长期保存系统”。

在电子文件“单轨制”[5]运行管理模式中,文件从生成到销毁或永久保存的整个生命周期都不会出现非电子形式的文件类型,是一种纯粹的电子化运作模式[6],数字档案馆建设改变了档案工作原有的文件收集、分类、整理、录入、利用的方式,传递手段也发生了根本性变化,越来越强调信息采集、描述、组织、存储、检索和提供利用的方式,强调与其他系统之间的集成,以及业务流程的衔接,所谓“来源可靠、程序规范、要素合规”正是对传递中子文件的客观要求。

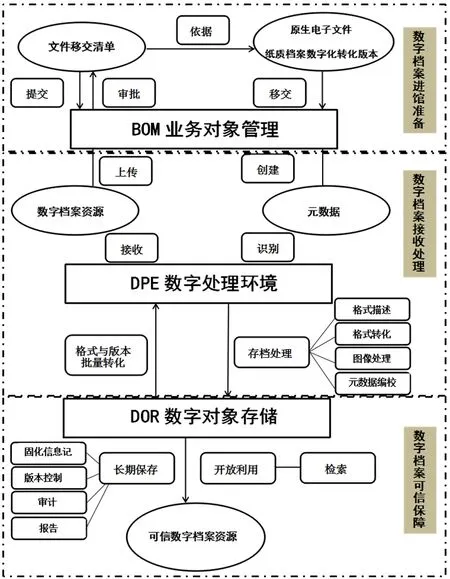

2.1 勘测设计业务流程再造

勘测设计业务流程如图2所示。该流程是勘测设计过程管理所涉及的流程环节,也是目前公司勘测设计项目管理系统建设中构建的新业务流程,该流程图保证了勘测设计电子文件的来源可靠、程序规范,同时融入了电子文件管理和归档保存功能,打破了原有的业务边界与流程。

图2 勘测设计过程管理业务流程

2.1.1 系统文件待归档区(自动归档准备)

以勘测设计原始文件为例,将需要归档的原始文件与流程对应设置,如设置原档类型为Y1-Y8,分别对应系统中的哪些流程,便于之后自动分类汇总。根据Y1-Y8的原档类型设置自动提取并汇总到待归档台账中。待归档区的每一条记录,对应走过的每一个流程,在移交的时候,会自动把流程对应的结构化数据、表单PDF文件、批量附件进行归档。

2.1.2 最终归档节点的确认

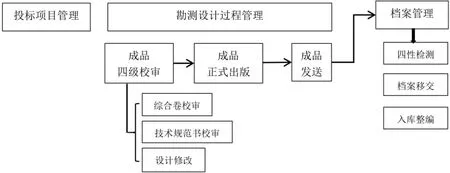

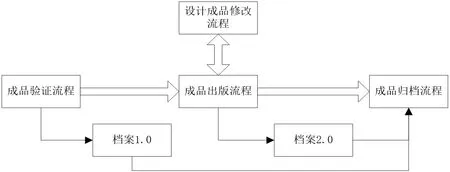

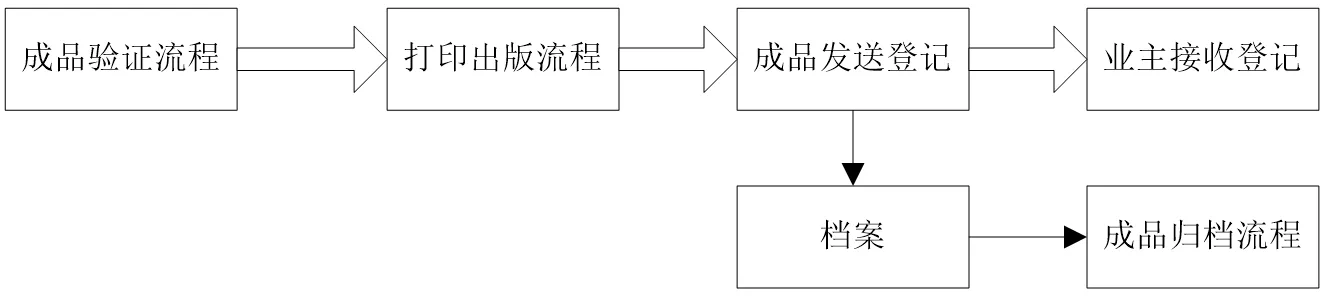

如图3 所示,勘测设计过程管理流程图中电子文件归档有两个环节:设计四校审(成品验证)之后和正式出版之后(如图4 所示),这种情况会出现两处归档的电子文件内容或版式不一致,无法保证电子档案唯一性。所以,根据勘测设计业务流程以及电子文件归档要求,最合适的归档节点应设置在“成品发送”之后,使现场文件与归档电子文件一致,同时保证设计人员对电子文件全流程可追溯、可反馈。

图3 改进前电子文件归档环节

图4 改进后电子文件归档环节

2.2 数字档案馆业务流程

企业数字档案馆建设也涉及多个流程且与业务系统各环节密切相关:电子文件接收、电子文件四性检测、归档信息包XML封装、电子档案长期保管、电子档案利用及审批等。

2.2.1 电子档案接收流程

该流程主要是指接收业务系统(如勘测设计业务系统)电子文件的移交归档,与勘测设计业务流程相对应,将上一环节待归档的电子文件完整接收[7],并在功能上支持数据批量导入,这一环节是数字档案馆延伸原有业务边界和流程的主要表现。

2.2.2 电子档案四性检测流程

业务系统通过形成办理阶段、收集归档阶段、档案管理阶段、长期保存阶段实现对电子文件的“四性”(真实性、完整性、可用性、安全性)检测方案。(1)真实性,通过对归档数据包结构中所涉及的元数据项进行检测,运用哈希值MD5 数字摘要算法保证其来源可靠;(2)完整性,通过校验保证电子文件信息构成完整、元数据完整,以及特殊软硬件完整;(3)可用性,指电子文件的可读性、可被利用性,如文件信息识别、存储系统的可靠性、载体兼容性和外观是否完好;(4)安全性,电子文件归档保存后,定期抽查是否可用以及存储介质或服务器有无病毒入侵,以及物理存储介质是否制订备份计划。

2.2.3 电子档案封装流程

勘测设计管理系统通过数据接口,直接访问数字档案馆提供的封装WS 服务(Web Service 封装服务),提交相应的元数据和附件,经过打包、签名和上传,WS服务接口中,实现生产归档信息、与档案元数据项之间的对应关系,并满足元数据匹配对应的四性检测要求[8]。

2.2.4 电子档案长期保管流程

电子档案的长期保存,主要是指保存方案和存储环境,保存方案即业务系统将需要长期保存的档案封装成长期保存信息包,并推送至数字档案馆长期保管节点,数据库及电子文件存储关系结构清晰,勘测设计工程原始档案,归档条目、归档电子文件的元数据及附件,均单独存储;在线存储按分类规则以多级文件夹的形式存储电子档案,并建立相应的文件夹命名规则,文件存储结构可配置,以便脱离应用系统本身后,也能顺利找到所需要的电子档案[9]。

2.2.5 数字档案利用流程

根据电子档案信息的利用需求,数字档案馆门户档案利用包括信息发布:档案规章制度的展示,包括国家、行业和公司级标准规范;档案资源检索:关键词查询、组合查询、条件查询、目录树浏览、跨档案门类查询等方式,并实现电子文件的全文检索功能,提高查全率与查准率;灵活浏览和下载权限,简化档案人员的审核与控制,最大限度地实现条目级放权、全文级适度赋权并加以时限控制;借阅利用方面,利用者可以在检索到相关条目后,直接浏览或者申请借阅,根据权限配置相应流程;此外,系统配置日志管理功能,方便记录浏览足迹及审批过程。

3 数字档案馆特点及系统效果

基于勘测设计业务流程构建的数字档案馆,实现勘测设计业务系统原生电子文件的直接归档,信息化条件下实现档案业务工作流程再造,在企业范围内实现统一应用、共享、便捷的档案信息利用平台,搭建起成规模、成体系、适应当今数字时代的档案管理新模式。

3.1 元数据管理

随着业务发展变化,档案类型不断增多,档案元数据的收集会因业务类型不同而发生变化,通过元数据管理,实现各门类档案元数据可配置、可定义,贴合业务需求,提高档案收集工作的灵活性。

3.2 档案资源数字化

企业档案数字化主要有两个过程,纸质档案的数字化扫描和业务系统中电子文件结构化数据收集与归档,数字化扫描应用OCR技术亦可实现数字化存储档案信息。

3.3 档案管理信息化

信息化的关键点在于流程再造,数字档案馆将档案管理的各个流程固化在系统中,建立了与业务系统之间的数据连接,也实现了业务系统电子文件的有效收集,通过数字档案馆档案信息的存储、利用也都以信息技术手段实现[10]。

3.4 档案知识服务化

档案知识服务是档案信息化发展的内在要求,强调数字档案馆的知识属性,通过大数据、数据挖掘等技术,挖掘用户需求、改善用户体验,变被动利用为主动服务,有选择、有针对性地提供利用,更好地发挥档案辅助决策的价值。

3.5 数字档案馆与企业自身业务系统深度融合

数字档案馆既是一个可以独立存在的系统,同时又必须和公司现有信息化成果、底层架构、业务系统进行深度融合,通过实现单点登录、技术统一构架等多种方式,文档中心管理实现了组织机构、人员统一、账号唯一、消息互通等深度融合。

4 结语

数字化转型背景下的企业数字档案馆建设,是基于业务流程优化和再造实现的,充分了解业务过程中产生的有价值的元数据,实现档案的检索与提供利用,实现档案在企业中的知识服务、辅助决策参考的属性,更好地助力企业高质量发展。