基于主成分分析法探究特香型白酒不同轮次粮糟基酒

黄建勇,叶芝红,吴生文,付建生,林 培,曾婷婷,熊秋萍,王镇辉

(四特酒有限责任公司,江西 樟树 331200)

特香型白酒是中国12 大香型白酒之一,四特酒作为特香型白酒的典型代表,独特的“12353”酿造工艺形成其独特的风味特征。其风味物质种类极其丰富,主要包括醇类、酯类、酸类、醛酮类及芳香烃化合物,这些微量组分对白酒的风格和品质有着重要的影响。20 世纪初气相色谱分析技术开始用于定性分离,随着科技发展现已广泛用于白酒风味物质分析,成为一种极其重要的现代检测分析工具。主成分分析是通过将多个数据信息进行浓缩转化为少数几个综合指标,并能够保留原始数据大量信息的分析方法,它在白酒基酒识别、白酒品质研究等领域运用日益广泛。

近年来,越来越多的酒厂开展不同轮次产酒风格研究,但主要集中于酱香型白酒。如贵州大学酿酒学院进行的不同轮次酱香型白酒中特征微量组分的研究,山东青州云门酒业有限公司对云门酱香型白酒各轮次基酒风味构成分析,而特香型轮次酒的细化研究还存在空白。本研究通过自动进样法,利用气相色谱对特香型白酒一个生产周期5个产酒轮次基酒风味物质进行检测。运用主成分分析法对特香型不同轮次基酒风味物质进行降维处理,旨在探究不同轮次基酒的风味特点中的个性与共性,为特香型白酒生产工艺及酒体设计提供参考依据和数据支撑。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

酒样:粮糟基酒样取自四特酒有限责任公司酿酒车间,选取产、质量基本一致的2 个酿造班组进行取样试验,共5 轮次的粮糟基酒样。按照糟醅出窖次序将窖池内糟醅分为上层的面糟、中间层的粮糟、底层的底糟三部分,此次分析对象为粮糟基酒。

试剂:甲醇、乙醇(均为色谱纯),默克股份两合公司;氢氧化钠、硫酸、无水乙醇(均为分析纯),西陇科学股份有限公司;白酒标样,中国食品发酵工业研究院。

仪器设备:7890 气相色谱,美国安捷伦科技有限公司;DB-624UI 毛细管色谱(30 m×0.53 mm×3.00 μm);VORTEX-5KYLIN-BELL 旋涡混合器,海门市其林贝尔仪器制造有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 白酒常规理化指标检测

总酸、总酯测定采用酸碱滴定法。

1.2.2 香气物质色谱分析方法

样品预处理:样品预处理参照国家标准GB/T 10345—2007《白酒分析方法》并略有改动。准确称量2 mL 乙酸正戊酯与2 mL 叔戊醇,装于100 mL容量瓶中,用体积分数为60 %的乙醇溶液定容至刻度,配制成体积分数2%的内标溶液。吸取叔戊醇、乙酸正戊酯混合内标溶液100 μL 于10 mL 的年份酒样中,用旋涡混合器振荡混匀。

气相色谱分析条件:载气(高纯氮):流速0.6 mL/min,尾吹30.4 mL/min;氢气:流速为30 mL/min;空气:流速为400 mL/min;检测器温度:280 ℃;进样器温度:230 ℃。柱箱二阶升温程序:40 ℃保持2 min,以4 ℃/min 升至80 ℃,后再以8 ℃/min 升至100 ℃,最后以15 ℃/min升至200 ℃,保持20 min。

1.2.3 数据分析

气相色谱检测以乙酸正丁酯为内标物,对基酒主要香气成分进行定量分析。通过spss16 对风味物质含量进行主成分分析,使用excel软件作图。

2 结果与分析

2.1 常规理化检测结果分析

各轮次基酒总酸、总酯含量如表1 所示。由表1 可知,各轮次基酒总酸含量总体呈现出先下降、后上升,再趋于稳定趋势。总酯含量呈现出先下降,后上升,即在第4 轮次基酒总酯含量达到最大,第5轮次再下降的趋势。

表1 不同轮次基酒总酸、总酯含量

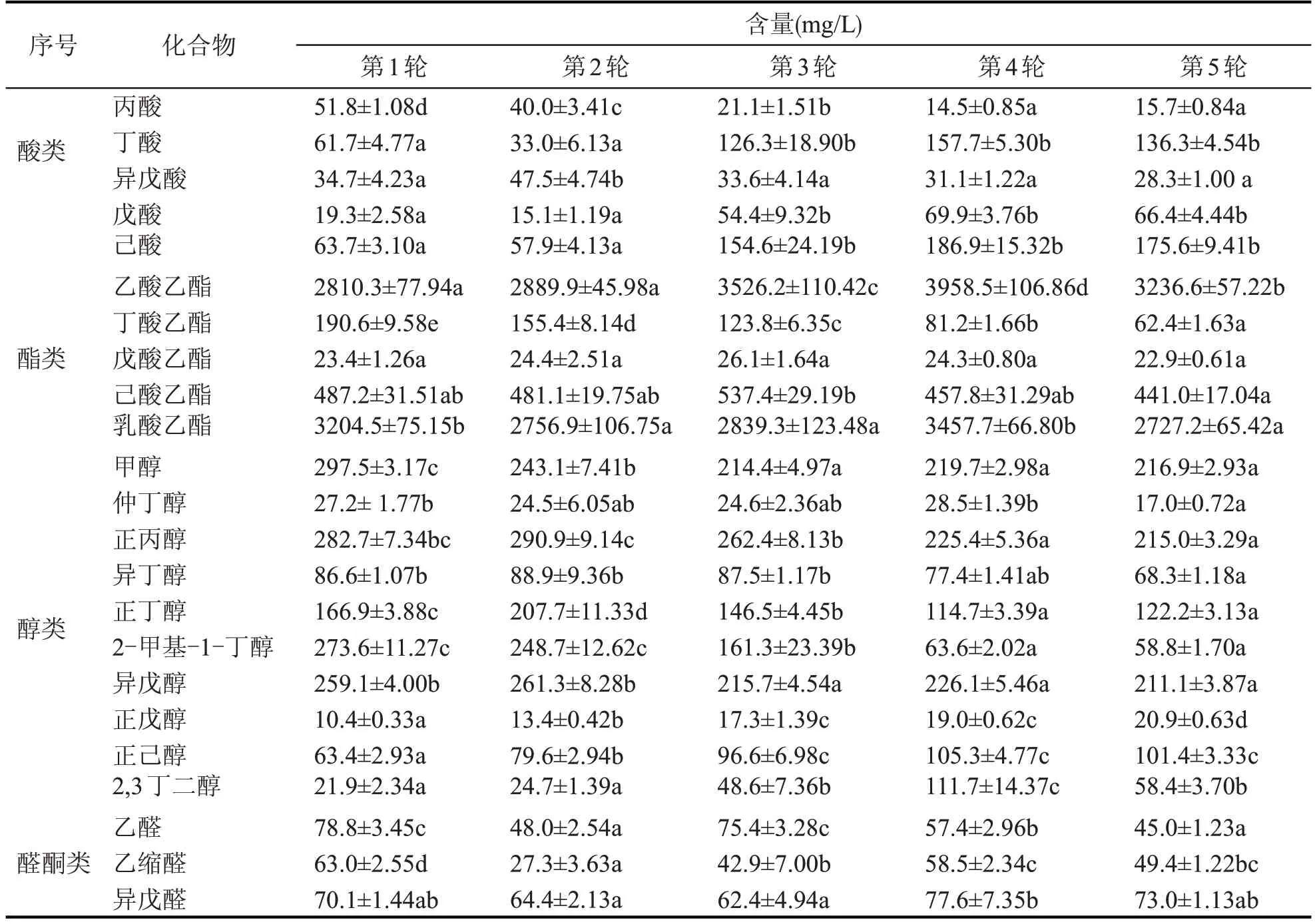

2.2 不同轮次基酒香气成分分析

通过直接进样法结合气相色谱分析对5 个轮次基酒香气成分进行检测,共检测出31 种成分,列举平均含量在20 mg/L 以上的23 种风味成分进行定量分析,结果见表2、图1。由表2 可知,23 种香气成分中,酸类5 种、酯类5 种、醇类10 种,醛类3种。由图1 可知,5 轮次基酒中酯类总体呈现出前期含量缓慢上升,至第4 轮次酯类含量最高,后期含量下降的趋势。醇类物质含量呈逐渐下降趋势,但变化较小,由第1 轮的1489.1 mg/L 下降至1089.96 mg/L。酸类物质第1 轮、第2 轮次比第3轮、第4 轮、第5 轮次含量低,第4 轮次含量最高。醛类物质呈现先下降、后上升、再下降的趋势,即第1 轮、第2 轮次含量先下降,第2 轮、第3 轮、第4 轮次含量上升,第5 轮次含量下降。酮类物质第1 轮比后4 轮高,第2 轮、第3 轮、第4 轮、第5 轮次含量相对稳定,变化较小。

图1 各轮次基酒挥发性成分含量

表2 不同轮次基酒中香气成分含量

2.2.1 不同轮次酸类物质含量变化(图2)

图2 各轮次基酒中酸类物质含量变化

有机酸是特香型白酒风味物质中的主要物质之一,承担调节白酒浓厚感的作用。由图2可知,4 种酸类物质中,己酸含量明显高于其他酸类物质,第1轮、第2轮次中含量较低,第3轮、第4轮、第5 轮次中含量较高。丁酸、戊酸和己酸的变化趋势相同。异戊酸除第2 轮次含量较高之外,其他轮次含量相对保持稳定。

2.2.2 不同轮次酯类物质含量变化(图3)

图3 各轮次基酒中酯类物质含量变化

酯类是芳香类化合物,白酒中乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯和乳酸乙酯等四大酯含量最高。由图3 可知,同其他酯类相比,特香型粮糟基酒中乙酸乙酯和乳酸乙酯含量较高。乙酸乙酯在第1 轮、第2 轮、第3 轮、第4 轮次基酒中含量不断上升,在第5 轮次基酒中乙酸乙酯含量降低。乳酸乙酯在第1 轮、第4 轮次中含量较高,在第2 轮、第3 轮、第5 轮次中含量相对稳定。己酸乙酯在第1 轮、第2轮次中相对稳定,第3 轮达到最高值,第4 轮、第5轮次缓慢降低。丁酸乙酯在5 轮次基酒中含量不断降低。戊酸乙酯、甲酸乙酯在5 轮次基酒中含量相对稳定。

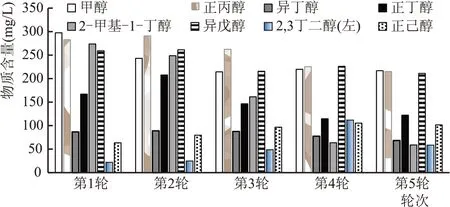

2.2.3 不同轮次醇类物质含量变化(图4)

图4 各轮次基酒中醇类物质含量变化

白酒中的醇类主要是高级醇类,能够增加酒体醇甜感,也是酯类的前体物质,含量过高可使酒体发闷、不协调,饮用后头疼。由图4 可知,甲醇、正丙醇、异戊醇在醇类中含量较大,且都是第1 轮、第2 轮次中含量高于后3 轮次。2,3 丁二醇(左)、正己醇变化趋势皆呈现出第1轮、第2轮、第3轮、第4轮次含量上升,第5 轮次含量下降的趋势。2-甲基-1-丁醇在5轮次变化较大,在第1轮、第2轮、第3轮次含量缓慢下降,在第4 轮、第5 轮次中急剧下降,第1 轮、第2 轮次含量是第4 轮、第5 轮次的4 倍多。异丁醇、正丁醇含量总体呈现先增大后下降的趋势。

2.2.4 不同轮次醛类物质含量变化(图5)

图5 各轮次基酒中醛类物质含量变化

醛类是生成缩醛的前体物质,缩醛类能够赋予白酒清香柔和感,同时,乙醛、乙缩醛的比例在一定程度上可作为判断酒质与酒龄的标志之一。

由图5 可知,醛类物质整体变化趋势较为接近,呈现出先下降、后上升、再下降的趋势,该现象与唐维川研究的酱香型白酒不同轮次基酒结果类似[18]。

2.3 各轮次基酒主成分分析

本研究以5 轮次的特香型粮糟基酒乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯、乙醛、乙缩醛、异戊醛、甲醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、2-甲基-1-丁醇、异戊醇、正己醇、2,3-丁二醇(左)、丁酸、异戊酸、戊酸、己酸等19 种风味物质,利用spss16.0 软件进行主成分分析,相关结果见表3—表5。

表3 主成分特征值、方差贡献率及累计方差贡献率

表5 各轮次基酒综合评分分值

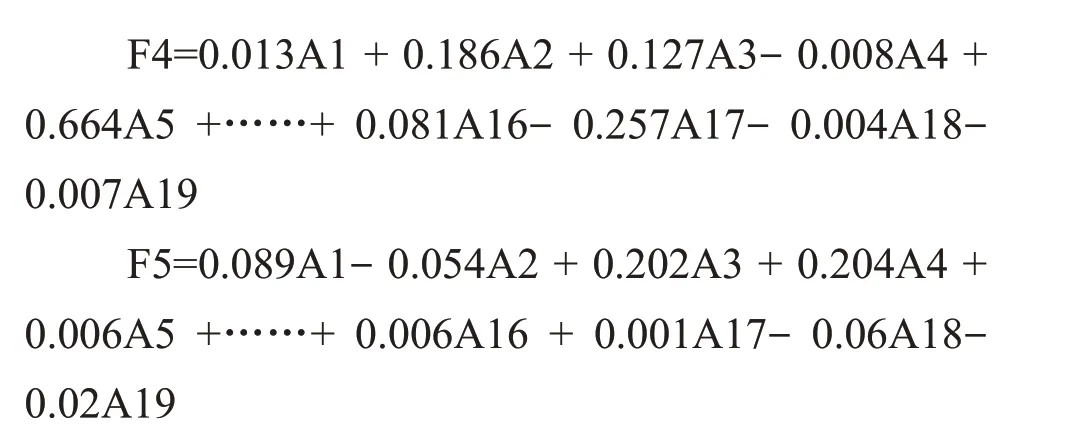

表3 为各轮次粮糟基酒风味物质主成分分析特征值、方差贡献率及累计贡献率。根据特征值>1 且主成分累计方差贡献率≥80%的原则确定主成分个数。由表3可知,仅前5个主成分的特征值大于1,其方差贡献率依次为37.910 %、21.727 %、9.350%、7.080%、6.418%,累计方差贡献率达到了82.486 %,说明前5 个主成分可以确保浓缩后的综合变量能够代表大多数数据信息,因此可提取前5个主成分(分别定义为PC1、PC2、PC3、PC4、PC5)进行综合评价分析。5轮次粮糟基酒的风味物质提取的5个主成分对应的得分分别定义为F1、F2、F3、F4、F5。

各轮次基酒中的19 个原始变量与各主成分具有线性关系,表4 为各变量与主成分之间的关系系数,5个主成分与变量的线性关系为:

表4 各轮次基酒风味物质主成分特征向量、载荷值

综合得分根据F=λ1F1+λ2F2+λ3F3+λ4F4+λ 5F5(λ为贡献率),以5 个主成分的方差贡献率为权重,构建了各轮次粮糟基酒的风味物质综合评价函数:F=37.910 %PC1+21.727 %PC2+9.35 %PC3+7.08%PC4+6.418%PC5。

计算5 轮次粮糟基酒的风味物质综合得分值并排名,见表5。结果显示,各轮次基酒综合评分排序为4>3>5>1>2,该结果与唐维川研究不同轮次酱香型白酒相似。

3 结论

通过指示剂法检测出5 轮次基酒中总酸总酯含量,总酸含量随轮次数增加先减少后增大,第5轮次酒总酸含量最高,达1.40 g/L;总酯含量随轮次数增加先减少、后增大、再减小,第4 轮总酯含量达到最高值6.35 g/L,随后降低至5.24 g/L。运用SPSS16.0 对19 种风味物质含量进行主成分分析,从中提取出5 个主成分,累计贡献率达到82.486%,可以较好地反映出基酒中19种风味成分的综合信息;各轮次基酒综合评分排序为4>3>5>1>2。综上所述,通过对特香型不同轮次粮糟基酒的风味物质含量进行主成分分析,可以判别不同轮次基酒的特征香味物质的差异性。