出版产业对外贸易政策演进与绩效评估

智晓婷 何怡婷

[摘 要] 以规制理论为视角,通过梳理1992—2020年出版产业对外贸易政策,探究其由进入规制向规制改革与重建的演进特征,并根据出版产业进出口贸易总额、进出口数量和版权引进输出比三项指标评估此阶段产业绩效,从而检验政府规制效益,揭示政府规制与出版产业对外贸易发展的关系。

[关键词] 政府规制 出版產业 对外贸易政策 产业绩效

[中图分类号] G231[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2022) 01-0042-09

The Evolution and Performance Evaluation of Foreign Trade Policy in Publishing Industry: an Analysis from the Perspective of Government Regulation (1992—2020)

Zhi Xiaoting He Yiting

(School of Literature and Journalism,Sichuan University,Chengdu,610207)

[Abstract] From the perspective of regulation theory, this paper explores the evolution characteristics of its entry regulation to regulation reform and reconstruction by combing the foreign trade policy of publishing industry from 1992 to 2020, and evaluates the industrial performance according to the total import and export trade, import and export quantity and copyright import and export ratio of publishing industry, so as to test the benefit of government regulation and reveal the relationship between government regulation and the development of foreign trade in publishing industry.

[Key words] Government regulation Publishing industry Foreign trade policy Industrial performance

1 引 言

1992年10月,党的“十四大”正式提出建立社会主义市场经济体制的目标,放松规制成为中国产业规制改革的主流[1],但由于出版产业具有鲜明的意识形态,1992年至2001年十年间,政府对出版业的规制仍未放松,期间以加强版权贸易规制为核心。加入国际贸易组织后,在全球化的背景下,国际组织规则和国内出版产业“走出去”战略共同对政府规制改革提出要求,出版产业对外贸易发展进入新阶段。2021年12月28日,新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》,进一步表明在“十四五”时期,中国出版走出去仍是重点。

规制(Regulation)即政府通过权利限制和促进保护两种途径对市场进行干预[2]。政府规制包括规制原因、规制措施及规制效益,其中规制效益的评估涉及规制的改革[3]。进入规制是政府规制的主要形式之一,有学者认为进入规制是政府对企业的进入和退出行为采取的一系列行政管理和监督行为[4]。但是随着市场背景的变化,政府规制可能存在规制成本大于效益的情况,需要政府通过规制改革来调整政府干预与市场自由竞争之间的关系,促进产业结构优化升级。

出版产业处于塑造意识形态的特殊地位,历来是政府规制程度较深的行业。国内部分学者意识到出版产业政府规制的必要性,出版产品的公共属性和出版产业的双重效益决定了政府规制和规制改革的必要性。特别是加入世界贸易组织后,对外开放背景下,政府规制政策在维护我国文化安全方面发挥了作用[5] [6]。

政策是推动出版产业发展的核心要素,同时出版产业发展的绩效为政策的实施与调整提供航标。梳理发现,出版产业政策绩效评估主要有建立评估指标体系和经济模型两种方法。一是通过经济模型来评估产业绩效,其中成本效益分析法和成本效能分析法是最常用的两种分析方法[7]。出版物作为文化产品,受到多元外部因素的影响,这也决定了出版产业政策绩效评估的复杂性,建立评估指标体系能够探究多种因素对政策绩效的影响。赵礼寿建立了出版产业政策的评价指标体系,采用出版产业发展指数和相对增长率,分析产业发展状况与政策之间的关系[8]。徐小傑采用出版产业规模状况纵向比较分析模型,即通过供给能力、盈利能力和贸易能力三项指标,对我国出版产业政策绩效做出历时性的评估,供给能力指的是图书出版产业的整体供给水平,盈利能力则反映了图书出版产业的整体盈利状况,贸易能力主要体现的是图书出版产业版权贸易进出口情况[9]。刘大年在徐小傑研究的基础之上,结合中国出版业大环境添加了数字出版物的发展状况这一指标[10]。徐小傑所采用的纵向比较分析模型,通过对出版产业市场规模进行连续性考察,从而判断、评价产业政策制定是否合理,论证进一步提升指标的科学性。结合研究需要,本文借鉴徐小傑的纵向比较分析模型,根据1992—2020年的出版业贸易数据,连续性评估出版产业贸易政策绩效,将贸易能力操作化为进出口贸易总额、数量、版权贸易引进输出比三个指标,并结合中国出版业发展的背景环境,以一定的定性分析和政策依据作为补充。

国内有关出版产业对外贸易政策的研究主要体现在对整个出版产业政策的宏观研究之中,而以规制理论为视角的相关研究侧重规制和规制改革必要性。产业绩效评估是政策调整的重要依据,因此考量政策与产业绩效的关系对于产业发展具有指示作用。但目前在出版领域,将二者结合的研究相对较少。本文梳理了出版产业对外贸易政策,并结合国际因素、市场结构、产业特性的背景探究其演进路径;同时发现政府规制与产业绩效之间相互影响。通过对产业绩效评估可检验规制效益,以期及时调整政策,提高政府规制水平。

2 出版产业对外贸易的政策演进

确立社会主义市场经济的改革目标之后,国有企业改革进入制度创新阶段,“政企分开”继续深化,但出版产业依然处于“事业单位,企业化运营”的二元体制之中,改革步伐远远落后于其他产业,成为“计划经济体制的最后一块堡垒” [11]。直到加入世界贸易组织后,2003年出版业正式确立以产业化为主导,进入规制的状况开始发生变化。

2.1 进入规制下的出版贸易政策(1992—2001年)

1992—2001年我国出版产业对外贸易处于政府的强规制阶段,为了对政策文本进行分析和研究,本文按照规制理论的逻辑将出版产业对外贸易政策分成市场进入规制和激励规制两个方面,梳理发现,这十年来我国出版产业强调结构转型与法制化建设,促使出版产业加强进入规制。为适应国际组织的规制需要,加强对外版权贸易规制成为该阶段主要特点。

2.1.1 出版产业结构转型与法制化建设强调进入规制

建立市场经济的新形势下,1995年中共中央、国务院颁布了《关于进一步加强和改进出版工作的报告》,其中明确指出,要推动整个出版业的发展从规模数量增长向优质高效进行阶段转变,总的工作方针是:一手抓繁荣,一手抓管理[12]。这表明,我国出版市场结构开始从规模型向质量型转移。1992—2001年是出版政策法规体系的构建阶段,国务院先后颁布了“一法五条例” ,成为指导出版工作最基本、最重要的政策法规[13]。由出版市场结构从“增量”向“求质”的转型和出版法规体系的完善可看出,加强政府规制成为此阶段我国出版产业政策的价值取向。具体到对外贸易方面,《中华人民共和国对外贸易法》(1994)的出台标志着我国已经进入对外贸易法制化阶段。此时期我国图书进出口机构数量逐年上升,到2000年全国出版物进出口机构数量已达三十多家[14],出版物进出口范围限制缩小,贸易量迅速增长。同时,在全国范围内出版业“增质”转型的推动下,版权贸易领域的政府规制仍然呈现出“强规制”的特征。

2.1.2 國际合作需求与国内政治导向要求版权贸易规制

1992年我国加入《伯尔尼保护文学和艺术品公约》和《世界版权公约》,整个出版产业面临出版市场结构转型、法制化建设的多重需求,同时受到国际组织规则的制约。版权贸易活动成为这一阶段出版产业对外贸易规制的主要对象,具体表现在从事版权贸易的企业市场准入和企业行为管理规制两个方面。

以“版权”为核心,我国先后颁布了21条政策法规,其中20条属于对版权引进的管理,仅有1条涉及对出版物出口的激励,所以该阶段体现出显著的版权引进规制特征。《中国知识产权保护状况白皮书》(1993)中表明了保护知识产权的重要立场。随后,我国出台了一系列政策以加强版权贸易规制。企业行为管理方面,通过合同登记的方式对出版物进口进行管理;企业市场准入方面,相关政策限制外资进入我国出版市场并强调涉外版权代理机构的准入条件。政府规制矫正和改善了市场机制的内在问题,形成了规范化的版权贸易体制。此阶段对版权贸易进行规制的必要性在于两个方面:第一,版权贸易所涉及的商品是精神产品,其引进和出口所能产生的影响较一般商品更为复杂。出版物的国际贸易会使不同国家的社会制度、意识形态、生活方式互相渗透和影响。第二,出版业在对外贸易上不仅指向经济目的,同时还含有政治目的,即出版业通过图书、报刊宣传本国的文化和意识形态,在引进他国文化时必须坚守本国的精神阵地,对出版物进口贸易不得不加强管制。此阶段立足于国家版权贸易规制一方面是国际合作的外生需求,另一方面是出版业政治导向的内生需要。

2.2 规制改革与重建下的出版产业对外贸易政策 (2002—2020年)

政府机构是最为核心的规制主体,但随着新规制实践的发展,特别是在全球化背景下,国际组织和区域性组织等也被纳入规制主体,与政府规制协同作用[15]。我国加入世界贸易组织后,出版产业进出口贸易和知识产权等领域的政府规制日益受到国际组织的影响和制约,要求放宽外资进入我国出版市场的限制。从我国出版产业对外贸易的自身发展状况来看,面临文化产业对外发展较大的贸易逆差等现实情况,需要不断采用激励规制的手段促进出版产业“走出去”。因此,我国政府对出版产业对外贸易的规制改革是本国出版产业发展与国际贸易组织规则的共同要求。

2.2.1 规制改革:国际组织规则与国内产业需求推动

相对于加入世界贸易组织前政府以进入规制为主要手段干预版权贸易,加入世界贸易组织后,政府规制改革主要从两方面开展:一是为引进外资而放松对出版产业对外贸易进入规制,二是为推进出版产业“走出去”采取规划布局、财税等手段进行激励规制。

放松规制。放松规制指政府取消或放松产业的进入施行的行政和法律规制,包括全面撤销对受规制产业的限制,使企业完全处于自由竞争状态;或部分地取消规制,较原来严苛的规制条款更为宽松、开明[16]。加入世界贸易组织谈判中我国承诺在出版物分销和印刷领域允许外资进入,但不允许外资创办独资分销企业,并对外资进入我国出版市场设立了一系列准入条件。随后相关政策的颁行,拉开了我国出版产业部分领域对外开放的序幕,对接纳外资进入我国出版产业分销企业作出了时间和条件的明确规定。同时,为了对外资进入我国出版市场进行引导,政府出台了系列配套措施和补充规定,如《外商投资产业指导目录》(2004)、《关于文化领域引进外资的若干意见》(2005)等。相关措施进一步明确我国出版产业对外开放的领域及准入条件,并根据市场发展情况对政策进行不断调整和补充。

这一时期,我国关于出版产业对外开放的领域限于书报刊分销业务和音像制品批发零售、特许经营等方面。相对于市场经济确立初期政府对出版产业市场化的缓慢探索,加入世界贸易组织促使政府进行规制改革,出版产业对外贸易借此实现了巨大跨越。除了世界贸易组织的要求外,20世纪末全球文化产业的兴起也对我国文化产业的发展、文化软实力的提升提出了挑战,而出版产业作为文化产业的主力,必须着眼于全球化的市场背景,加快“引进来”与“走出去”的协调发展。

激励规制。激励规制指政府给被规制企业提供相应刺激的办法,从而诱导其实施某种行动,以实现规制目的[17]。市场经济确立后,政府规制强调出版产业版权引进与输出行为的规范性。但这一时期版权引进与输出却表现出较大的贸易逆差。单从图书版权贸易来看,1995年图书版权引进输出比例4.7∶1,但1999年上升至15.5∶1,到2001年仍达12.6∶1的高比例。由此看来出版产业在大力“引进来”过程中忽视了版权的输出。为解决这一问题,借助“加入世界贸易组织”的推动,政府开始布局“走出去”战略。

关于“走出去”战略,政府主要通过宏观产业政策布局和具体的财税政策相结合来激励出版产业出口贸易的发展。在宏观布局方面,政府颁布系列文化产业政策,对出版产业的外向发展进行刺激,强调各部门应当对出口的文化产品和文化服务给予金融、财税、法律、人才、出入境管理、信息服务等多方面优惠,并对出版单位给予资金支持。从国家层面对出版产业走出去进行规划布局,财政部、商务部、国家税务局等部门对出版“走出去”给予金融支持和税收优惠 。在大量政策激励下,2011年,出版产业“走出去”经过十年发展,图书版权引进输出比降到2.5∶1。

宏观政策布局为出版产业“走出去”提供了明确的方向指示,但由于宏观政策的宽泛性导致其落实滞后于产业发展需要,这要求配套政策及时补充和直接推动。财税政策和奖励机制弥补了宏观政策可操作性的缺陷,对刺激出版产业出口贸易产生了直接效益。

2.2.2 规制重建:平衡产业结构与规避文化风险

放松和激励的协同作用调整了出版产业进出口贸易结构,改善了贸易逆差局面。但放松规制并不是政府完全放松对过去规制行业的规制,而是在引入竞争的同时制定相应的配套措施来规制进入市场的行为。政府在放松具体规制的同时建立起一套更为宽泛的规制体系,即规制改革中的规制重建[18]。放松规制促进了我国出版产业对外开放,并迅速融入全球化,但引进大量外国出版物,对我国文化安全造成威胁,此时,规制重建对于規避文化渗透的风险和维持出版产业进出口贸易平衡发展具有重要作用。

加入世界贸易组织后我国政府对出版产业对外贸易规制的重建可从两方面理解,一是放松规制与重建规制并重,即在放宽外资进入限制的同时,强调外资进入的条件,放松规制与加强规制在同一政策文件中体现。从具体的放松规制政策可知,政府允许外资进入出版产业分销、印刷等领域,但在放宽限制的同时,对进入的出版资格(业务能力)、资本、场所、期限等进行明确规定。二是强化具体规制,即颁发专门性政策对进口经营单位市场进入、进出口出版物数量和质量进行规制。对于前者,政府主要采取审批、年检登记、核发许可证的方式加强进口贸易准入限制;而对于后者,政府通过实施打击违法进口行为、对进口出版物进行内容审查来加强进口出版物质量的管理;通过目录备案的方式来规制进出口数量。

3 出版产业对外贸易政策绩效评估

出版产业政策评估是根据收集的客观材料和设定的评价标准,对政策实施过程中的投入与产出、效率与影响进行判断和评定[19]。政策评估能检验政策效果、提高政策水平、促进资源有效配置。出版政策的绩效评估对提高出版政策的制定水平和执行效率、促进出版资源的合理配置至关重要[20]。对图书出版产业的贸易能力进行评估时,采用进出口贸易总额来表示图书出版产业的贸易能力更加直观和清晰[21],本文将出版产业贸易能力按照进出口贸易总额、进出口数量、版权引进输出比三个指标来考量出版产业对外贸易发展情况,以此来体现相关政策的供给水平和规制效益。

3.1 “引进来”导向下的贸易结构失衡(1992—2001年)

产业结构的合理化强调资源合理配置与有效利用,仅从产业结构角度看,国内供给与需求出现无法协调的情况时,可以通过进出口贸易进行补充调节[22]。但具体到我国出版产业贸易结构,除了国内出版产业结构因素,还面临产业特性、国际因素等影响。1992—2001年我国出版产业对外贸易以内向型为主,版权贸易规制占主导。1992年中美达成版权保护的双边协议并且加入了《世界版权公约》和《伯尔尼公约》。随着我国对外开放程度的提升,市场对引进出版物需求扩大。

从政府规制来看,此阶段有关版权引进政策共18项,政策出台数量总体趋势呈波动上升。反映到出版产业进出口贸易上,进出口贸易差额不断上涨,图书版权引进输出比呈现出逐年增大的趋势(图1)。到2001年,我国图书版权引进输出比已达12.6∶1,仍处于较大的贸易逆差之中,产业贸易结构严重失衡。回溯政策,这一时期政府出台了大量有关版权引进的政策,且频率较高,但是有关版权输出的政策则相对缺乏。由此形成的内向型贸易情况和我国加入世界贸易组织的契机共同推动政府明确实施 “走出去”。

1995年我国制定的“九五”计划中明确指出:竞争性行业由市场进行配置,基础性行业也要引入竞争机制,从而使经济更具活力。相关版权引进政策一方面为了大量引进而放松出版产业的进入限制,从而填补国内图书资源短缺,激发市场活力;另一方面在大量版权引进时却引发了行业乱象。市场环境的混乱、图书结构的不合理以及产业体制的僵化等问题亟待解决。因此,国家在1994—1998年颁布了一系列政策对图书书号、图书质量、图书出版单位进行严格限制。尤其是对外贸易中,大量外国出版物的涌进不仅引发了版权纷争,促使政府出台了规范涉外机构准入和合理引进出版物的相关政策,这些政策具有明显的强规制特征,在规制出版对外贸易和维护我国文化安全方面起到了不可替代的作用。

引进来导向下的政府规制,首先在放松进入规制中刺激了图书进口贸易,同时又在治理行业乱象中确立了版权贸易规范,构建了基础法制体系。与进口规制相比,刺激出口的相关政策缺位使得出版产业结构仍存在不平衡。长期处于失衡状态的贸易结构为“走出去”路线的确立提供了经济依据,加入世界贸易组织后通过激励和放松规制来缓和贸易逆差、调节贸易结构成为迫切需要。

3.2 “走出去”导向下的协调发展(2002—2020年)

出版产业对外贸易的结构合理化要求进出口贸易结构相对平衡。加入世界贸易组织后,刺激出口贸易的相关政策不断出台弥补了加入世界贸易组织前激励出口政策的缺失,促进出版产业在“引进来”与“走出去”政策的相互作用下协调发展。通过对相关数据的整理与分析,发现该阶段政府规制的改革与重建调整了出版产业对外贸易的发展轨迹,具体呈现出以下两个特点。

3.2.1 进出口贸易结构趋向协调

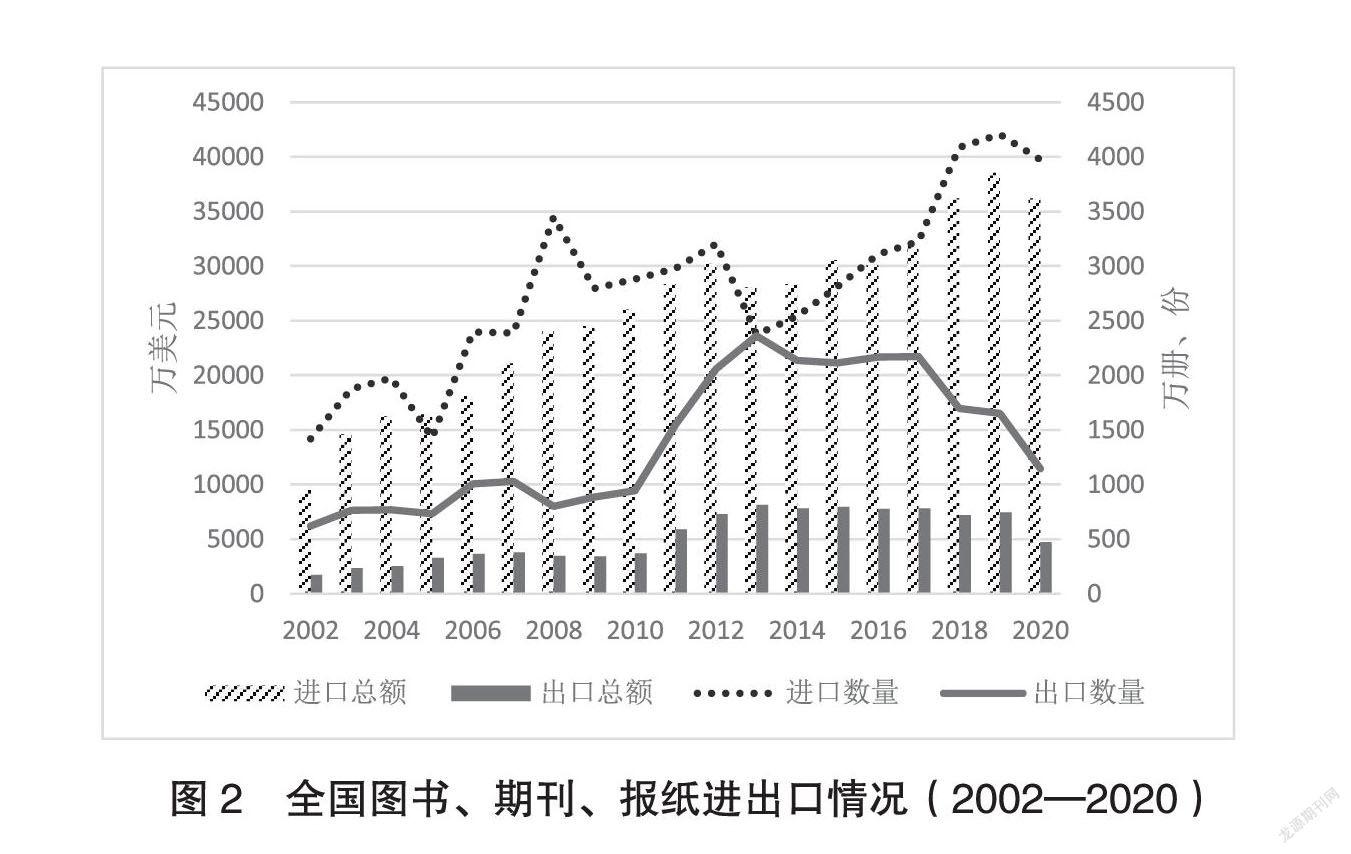

世界贸易组织对我国出版产业加大“开放性”的规制要求和实施“走出去”战略的政策需求共同促使我国出版产业对外贸政策进行规制改革。加入世界贸易组织后,国务院、文化部、原新闻出版总署、财政部等部门共出台约50项相关政策,其中激励“走出去”规制36条,占比72%。经过政府全面规划,财税、奖励机制等直接激励的金融配套政策随之出台,极大地促进了出版产业出口贸易的发展。总体上,2002年至2020年我国图书、期刊、报纸进出口总额、数量呈不断上升的趋势,出口贸易上升更为稳定,2013年进出口数量持平。2019年全国图书、期刊、报纸出口总额是2002年的4.2倍,约增长5743万美元(见图2)。2008—2013年之间,进出口数量与之前相比缩小,贸易结构开始趋于協调。相较于加入世界贸易组织前大量进口政策出台的偏向,该阶段的政府规制不仅大量出台激励性政策刺激出口,而且在放松准入限制的同时重建一套规制体系,对外商进入我国出版行业和引进出版物等方面做出条件限制、加大审查力度,努力促进引进与输出两方面趋向协调。

2002年至2020年,政府出台20余项激励性政策,对文化产业“走出去”进行全局规划,明确提出开展外向型图书组织活动的要求;并以大量配套政策具体落实,尤其以财政、金融等手段直接刺激出版物版权输出。对比加入世界贸易组织前版权贸易逆差不断上涨的趋势来看,政府规制从加强准入限制到刺激出口的改革对于调整产业市场结构,缩小进出口贸易逆差,促进我国出版产业“引进来”与“走出去”的协调发展发挥了关键作用。我国出版物版权贸易在进口方面波动曲折中上升,在出口方面整体呈现上升趋势,出口涨势明显高于进口;出版物版权进出口比逐渐降低,出版物版权进出口之间的差距大幅缩小,版权进出口比从2004年8.14∶1降至2020年1.02∶1,缩小近8倍(见图3)。这说明在国家强有力政策的刺激下,“走出去”实效日益凸显,对外贸易数量进一步拓展。

3.2.2 协调化进程中的曲折发展

在进出口贸易协调发展的进程中,与进出口数量缓和趋势相比,进出口总额的差值却未得到根本性缓解,出口金额不能与数量同幅度上升,这反映了由于我国出版物出口定价过低,导致出版物进出口数量差不断缩小与进出口总额差扩大相矛盾,这一特征在音像制品、电子出版物的进出口贸易中十分显著。政府出台一系列促进数字出版产业发展的政策,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》(2006)、《文化产业振兴规划》(2009)等皆强调加快数字出版发展进程,2010年新闻出版总署颁发《关于加快我国数字出版产业发展的若干意见》明确指示推动数字出版“走出去”。随着数字出版物的迅猛发展,其占据进出口贸易的市场份额逐步增大,2020年音像、电子出版物的进口总额为4.33亿美元,图书、期刊、报纸进口总额为3.62亿美元,音像、电子出版物进口总额远远超过图书、期刊等纸质出版物,但图书、期刊、报纸出版物的出口总额仍高于音像、电子出版物,说明中国数字出版仍需继续发力。伴随进出口贸易总额和数量的增长,进出口单价涨幅也不断加强,2002年至2020年进口单价从14万美元约涨至两千万美元、出口单价从2.45万美元约涨至千余万美元,各年进口平均单价均维持在出口单价的两倍以上(见图4)。音像制品与数字出版物的进出口总额逐年上涨,数量也在波动中上升,但进出口差额却并未缩小,究其原因在于出版物出口呈现量大价低的局面,出口单价低于进口单价,从而导致我国音像制品、数字出版物等进出口贸易差额巨大,不过值得肯定的是,随着数字出版产业的发展和完善,数字出版物的出口单价与进口单价之间的差距正逐渐缩小。

从政策原因来看,《中外合作音像制品分销企业管理办法》及补充规定等一系列相关宏观布局政策激励着音像制品、数字出版物出口贸易的发展。同时我国对音像制品进口的数量和质量规制较强,《音像制品进口管理办法》《关于严厉打击违法进口音像制品的通知》《关于音像制品进口管理职能调整及进口音像制品内容审查事项的通知》等政策都明确对进口出版物展开严格的内容审查。放松进入规制、激励“走出去”、加强内容管制多方结合共同促进产业发展,但相关政策仍未落实,图书、期刊、报纸出口亦是如此,导致出口出版物附加值低,量大价低,不利于我国出版产业对外贸易的发展。

无论是出版物进出口贸易总额、数量的不断上升趋势,还是版权贸易逆差的缩小,都离不开加入世界贸易组织后政府规制改革的推动。但出版物进出口差额扩大趋势未得到根本性缓解,特别是音像制品、数字出版物进出口贸易方面,量大价低,差额过大等现象,都反映了我国出版物在出口贸易中内容质量、技术创新方面的不足,有待政府进一步提高资源配置效率促进出版产业技术革新,并推动进出口贸易从“数量型”向“数量质量并重型”转移。

4 结 语

政府规制作为政府干预经济的一种手段,对弥补市场失灵、促进产业结构合理化、增强产业国际竞争力具有重要作用。在出版产业进出口贸易领域,政府规制在宏观上调整产业贸易结构,促进进出口贸易,明确主体要求,仅推动产业出口贸易向“质、量并重”转型,提升国际竞争力,而且利于规避进口贸易所带来的文化渗透风险,维护我国文化安全。1992年至今,市场化改革的深入促使我国出版业的经济属性日益凸显,但“二元体制”的运作方式表明意识形态仍然主导着出版产业,政府规制依旧是影响出版产业发展的关键,阶段性产业绩效为政府规制改革提供了依据。加入世界贸易组织前,强规制下的版权贸易以规范“引进”为核心,版权输出被忽略,出版产业对外贸易呈现贸易逆差不断上涨的趋势;加入世界贸易组织后,规制改革与重建以“输出”为核心,产业贸易逆差趋势得到缓解。以此来看,政府规制在出版产业发展中是必要的,但理应根据产业阶段性发展状况,及时调整规制方式,促进产业资源合理配置,实现规制效益与产业绩效协同增长。

注 释

[1]李伟.进入替代、市场选择与演化特征:中国经济体制转型中市场进入问题研究[M].上海:上海财经大学出版社,2006:147-148

[2] [日]金泽良雄著;满达人译.经济法概论[M].北京:中国法制出版社,2005:45

[3][17][22]干春晖.产业经济学教程与案例[M].北京:机械工业出版社,2006:173,173,173

[4][19]胡洪斌.中国产业进入规制的经济学分析[M].北京:中国社会科学出版社,2014:9-43,9-43

[5]朱麗琴.出版产业发展需以政府规制变革为保障[J].出版参考,2012(28):12-13

[6]朱丹.从出版产业政策的角度剖析我国的文化安全观[J].法制与社会,2008(11):195-196

[7]郭剑,徐晨霞.我国数字出版产业政策绩效评估研究[J].编辑之友,2017(5):21-26

[8]赵礼寿.我国出版产业政策体系研究 1978—2011[M].杭州:浙江工商大学出版社,2014:120-125

[9][21]徐小傑.图书出版产业评价体系.[M].北京:中国书籍出版社,2010:160-199,160-199

[10][11]刘大年.中国出版产业政策研究 社会转型与价值观建构[M].北京:中国传媒大学出版社,2016:44,55-57

[12]李晓西.中国经济改革30年1978—2008 市场化进程卷[M].重庆:重庆大学出版社,2008:169-170

[13]包韫慧,何静.我国出版政策法规40年回顾[J].出版广角,2018(17):15-19

[14]方厚枢,魏玉山.中国出版通史中华人民共和国卷[M].北京:中国书籍出版社,2008:361

[15][18]曲振涛,杨恺钧.规制经济学[M].上海:复旦大学出版社,2006:33-107,33-107

[16]苏东水.产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2000: 353

[20]黄先蓉,赵礼寿,阮静.出版政策的绩效评估:基于1979—2002年出版业发展的分析[J].科技与出版,2011(2):74-80

(收稿日期:2019- 09-20;修回日期:2021-12-15)