A股上市公司经理人现金薪酬与业绩真的挂钩吗?

——基于CEO个体时间序列数据的研究

林 乐, 谢德仁

(1.首都经济贸易大学 会计学院, 北京 100070; 2.清华大学 经济管理学院, 北京 100084)

一、问题的提出

现有关于我国A股非金融行业上市公司经理人激励的实证研究基本上是基于现金薪酬(除非特别指出,以下简称为“薪酬”)来展开的。我国学者之所以主要基于经理人现金薪酬展开实证研究,一方面是因为2006年我国上市公司规范的股权激励才逐渐展开,另一方面则因为国有控股上市公司实施经理人股权激励的样本量太少,而非国有控股公司的经理人IPO前就可能持有较大比例的原始股,加之我国股市波动较大,故基于股权的薪酬和企业业绩之间的关系比较难处理,所以经理人持股可能只是作为相关研究中的控制变量被加以控制。对经理人现金薪酬的实证研究起始于2000年,最初的研究结果表明我国上市公司高管薪酬与业绩(系指公司对外报告的会计业绩,下同)没有显著挂钩[1-2];之后的研究发现薪酬激励与业绩显著挂钩[3-7],以及不同产权性质下经理人薪酬激励与业绩挂钩存在着显著差异[8-14]。在此基础上,又有较多学者基于我国上市公司经理人存在显著且具有较大经济意义的薪酬—业绩敏感度(pay-performance sensitivity, PPS)这一前提(假定)而展开了更多维的研究[15-22],其中包括薪酬黏性[7]、超额薪酬[23-25]等。然而,在本文看来,这些文献中,经理人薪酬—业绩的回归系数虽比较大,即使有经济意义却不是真实的,因为实际上单个公司自身经理人时间序列上的业绩和薪酬标准差都比不同公司间小很多。在美国这一发达的资本市场中,自1980年以来,CEO薪酬水平对公司业绩的敏感度显著提高,其在很大程度上是因为股票期权授予的增加,而经理人现金薪酬在某种程度上并不和业绩挂钩或与业绩挂钩的程度非常低[26]。

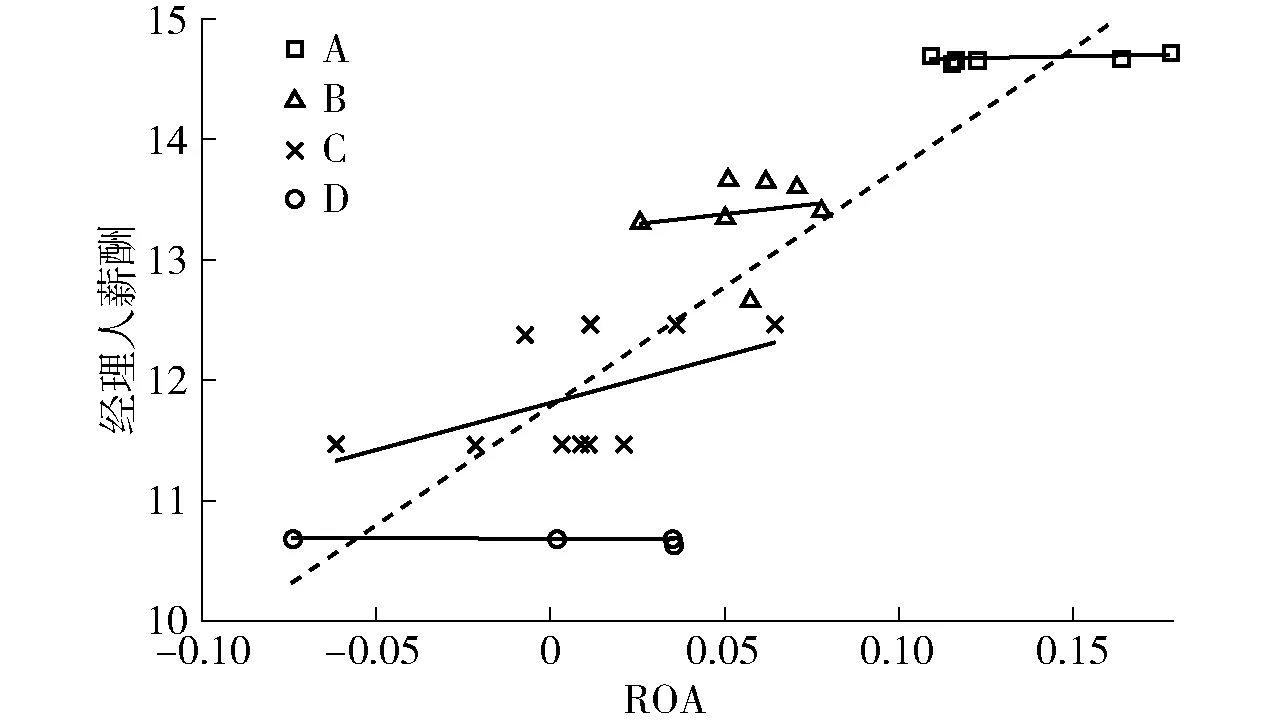

为了更清晰地进行阐述,不妨从典型的经理人薪酬与业绩的数据结构开始分析。图1中,4个不同公司(即A、B、C、D)的CEO任期内的薪酬—业绩的线性拟合几乎是平的,即薪酬与业绩不挂钩;而4个公司CEO混合截面数据的线性拟合斜率为正,显示出CEO薪酬和业绩是挂钩的。因此可以初步判断,以往研究基于混合截面数据发现的经理人薪酬与业绩正相关关系可能主要源于不同公司之间的差异。换言之,混合截面数据上的经理人薪酬—业绩显著正相关关系可以用经理人经营才能匹配假说来解释,即质地更好、实力更强的好公司(业绩为其表征变量)能够招聘到经营才能更高的经理人,并给予其更高的薪酬;相对应地,公司业绩也更好。这其实是一种经理人经营才能与企业质地匹配现象。这意味着现有主流文献基于面板数据研究发现的我国上市公司经理人薪酬—业绩显著正相关未必可以解释微观层面具体公司CEO个体薪酬与业绩的关系。这一点类似于谢德仁、黄亮华[27]对A股公司独立董事津贴和公司业绩关系的研究,发现的截面上独立董事津贴和公司业绩呈显著正相关关系只是说明业绩好的公司能聘请到综合素质与声誉更好的独立董事,并给予其更高的津贴。

当然,这涉及如何定义“挂钩”。从经典代理理论和合乎直觉来说,经理人薪酬和业绩挂钩应该是指公司内部经理人个体薪酬的激励合约。虽然将公司业绩是公司间经理人薪酬差异的重要影响因素称为“挂钩”似也符合中文语境,但这类似于前述称独立董事津贴和公司业绩挂钩一样,此时的“业绩”不是公司内部经理人薪酬激励合约视角的业绩,而是反映公司质地等因素的一个表征变量。换言之,此“业绩”非彼“业绩”。当然,如果经理人行为确实是公司业绩的重要或者决定性影响因素且其任职时间足够长,公司间的经理人薪酬和业绩挂钩是可以证明公司内的经理人薪酬和业绩挂钩。但是,从较短时间窗口来看,公司业绩具有一定的持续性,在一定程度上外生于任期尚不够长的经理人的行为,在此情形下观察到的公司间经理人薪酬和业绩“挂钩”就未必能证明公司内的经理人薪酬和业绩“挂钩”。亦即,此“挂钩”非彼“挂钩”。因此,本文尝试从经典代理理论的本原逻辑出发,基于经理人个体时间序列数据来观察A股非金融行业公司经理人薪酬和业绩是否挂钩,希望有助于评估现有主流文献关于A股公司间经理人薪酬和业绩挂钩的结论。

图1 薪酬—业绩关系数据结构 注:为了展示典型的数据结构关系,选取了4家公司A、B、C、D,其CEO薪酬分布分别位于全样本的96分位、66分位、23和6分位、3分位;纵坐标为CEO薪酬取自然对数,横坐标为总资产回报率(ROA);实线表示不同公司CEO薪酬—业绩的线性拟合,虚线表示这4位CEO所有观测值的总线性拟合。

首先,我们用面板数据重复现有文献的研究。结果发现,公司业绩对经理人薪酬的回归虽显著为正,但其解释力度(R2)非常低。在回归系数方面,随着固定效应的细化,水平模型的公司业绩变量回归系数大幅下降。此外,水平模型和变动模型回归得到的系数相差很大,这对于解释薪酬—业绩关联关系大小非常不利。而论及回归系数的经济意义,业绩变量的回归系数都太小,因此没有实质性的经济意义。以上发现初步说明了我国上市公司对经理人基于业绩的薪酬激励基本上是不存在的。

其次,本文基于经理人个体时间序列数据进行薪酬—业绩关系的回归。结果发现,我国绝大部分上市公司CEO薪酬与业绩是不挂钩的,即不存在显著为正的经理人薪酬—业绩敏感度(PPS),只有极个别公司CEO基于业绩的薪酬激励(以下简称“PPS激励”)有一定的经济意义。在去除极值的影响后,只得到33位CEO具有显著正的PPS,其业绩变动(DROE)的系数比面板OLS回归系数要大很多,这也可与图1所示进行相互比对佐证。进一步研究发现,尽管这33位CEO的PPS具有一定的经济意义,但其任期内的平均薪酬相对于任职公司的业绩,并不存在明显的薪酬激励;此外,也不存在显著经济意义上的负向PPS激励。

本文的研究结果表明,A股上市公司不存在显著的经理人PPS激励,从而无法支持基于经理人存在显著正向的PPS激励之假定的各类进一步研究,也意味着学者们对类似超额薪酬、幸运薪酬、薪酬黏性等基于经理人现金薪酬的研究及其研究发现的解读存在一定的误区。我国上市公司经理人薪酬总体上还是处于一种固定或随任期增长的模式,没有展现出与业绩挂钩的薪酬激励特征。

本文的研究贡献在于,通过对经理人个人时间序列的薪酬—业绩关系的实证检验,真正打开了我国上市公司经理人薪酬和业绩关联的“黑匣子”,揭示了我国上市公司过去二十年间的经理人薪酬与业绩总体上并不挂钩的事实真相,指出了现有文献在研究设计与方法、研究结果解释等方面所存在的严重不足。本文有助于学术界和实务界更好地认知、评价和利用我国现有经理人激励的研究成果,对未来经理人激励领域的相关研究也具有很好的参考价值;有助于促使公司股东、董事会和监管机构等去改进我国上市公司经理人激励机制。

二、基于面板数据回归的经理人薪酬—业绩敏感度研究:初步证据兼作比对基准

(一)数据选取与模型设定

本文选取了2000—2019年我国A股上市公司的相关数据,为与现有主流文献保持一致,剔除了金融行业公司和ST公司。本文所有数据均来自CSMAR数据库,并对所有连续变量做了上下1%的缩尾处理。

在模型设定方面,我国现有相关文献①中,采用水平模型的文献占大多数,少数文献用到半变动模型(只有薪酬和业绩变量做差分),而用全变动模型(所有变量均做差分)的文献非常少。需指出的是,严格理论意义上,经理人薪酬和业绩是否挂钩应该基于经理人的薪酬变动和公司业绩变动的薪酬—业绩敏感度(PPS)来进行检验,即应该基于全(半)变动模型来展开研究。为便于比较,本文依照现有主流文献的做法,采用前述模型来进行检验和对比。

已有文献均采用面板数据进行检验,无非在控制固定效应上略有差异。多数文章仅控制了行业固定效应,较少文章控制了公司固定效应或CEO个体固定效应。本文在面板数据回归模型中,薪酬(COMP)用薪酬最高的前三名高管平均薪酬取自然对数(T3COMPG)②和CEO薪酬取自然对数(CEOCOMP),业绩(ROE)用归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率来衡量③。控制变量主要有公司规模(SIZE)、财务杠杆(LEV)、市账比(MB)、是否国有(SOE)、第一大股东持股比例(FHSR)、董事会规模(BOARD)、两职合一(DUAL)和独董比例(OUT),另外视情况控制了年度、行业、公司或CEO固定效应。

(二)描述性统计

描述性统计结果④主要有:前三名高管平均薪酬(T3COMPG)均值为12.995(44.021万元),中位数为13.042(46.139万元),标准差为0.849,极差很大。薪酬变动(DT3COMPG)的均值是0.105,相当于薪酬增长率平均为11.07%,中位数是0.062,标准差为0.316,极差也很大。业绩(ROE)的均值和中位数分别为0.070和0.076,标准差为0.143。业绩变动(DROE)的均值为-0.016,中位数为-0.004,标准差为0.138。从年度趋势⑤来看,经理人薪酬水平(T3COMPG)逐年递增,其年复合增长率为15.00%,即便扣除通货膨胀的影响,其增长率还是很可观的。而业绩(ROE)在0.050上下波动的年份较多,没有与经理人薪酬水平有一致的变化趋势。

(三)复制主流文献的做法:基于面板数据回归的经理人薪酬—业绩敏感度

本文在对所有的面板数据进行OLS回归时对T值做了异方差调整,并通过构建模型(1)和模型(2)对主流文献的做法进行了复制。其中,模型(1)为水平模型,模型(2)为(半)变动模型。模型中,Control为控制变量,ε为残差。

COMP=α0+α1ROE+ΣβControl+ε

(1)

DCOMP=α0+α1DROE+ΣβControl+ε

(2)

1.上市公司前三名高管平均薪酬—业绩面板数据的回归结果分析

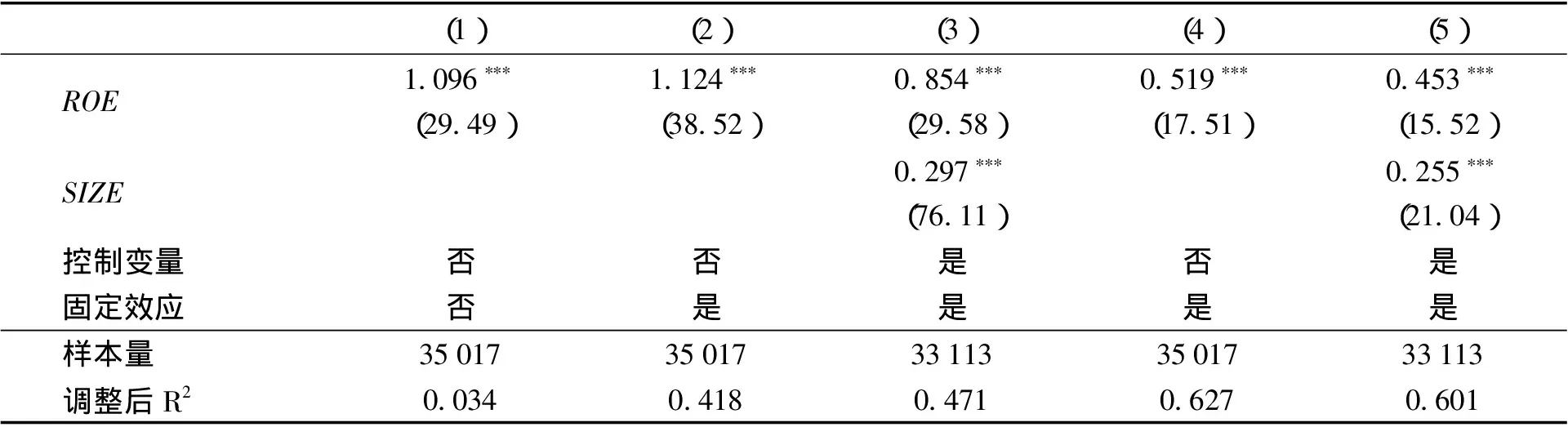

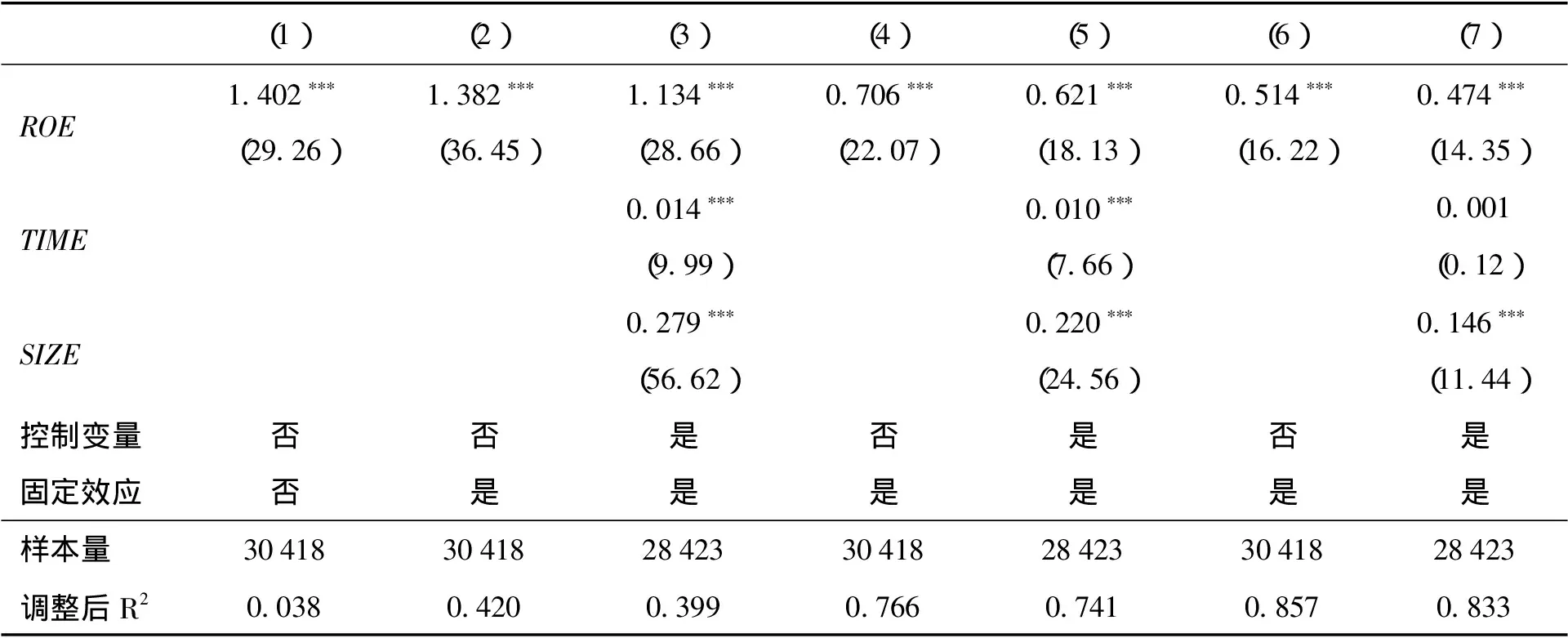

水平模型下的回归结果见表1,列(1)显示,如果不控制任何控制变量,ROE系数为1.096,在1%水平下显著,调整后R2只有0.034。变动模型下的回归结果见表2,列(1)显示,DROE系数为0.201,在1%水平下显著,调整后R2只有0.008,两者都比水平模型下的小。若将估计得到的业绩变量系数都视为PPS的话,那么水平模型下得到的PPS比变动模型下得到的PPS大很多,前者是后者的5.5倍。从表1的列(2)~列(5)依次来看,水平模型下加入不同的固定效应和控制变量,ROE系数依次是递减的。表1的列(3)即为主流做法,ROE系数为0.854。表1显示,如果控制公司和年度固定效应,ROE系数进一步变小,只有最初的41.33%,而随着固定效应的细化控制,调整后R2在逐步上升,最高可达0.627。比较表1的列(1)和列(4),可以看到,公司固定效应对经理人薪酬的解释力度远远超出业绩带来的解释力度,这与Graham et al.[28]提到的一致。从经济意义来看,以表1的列(3)为例,提高1个ROE标准差(0.143)则薪酬提高12.99%⑥,但问题是,公司在一个年度内提高1个ROE标准差通常是不可能的。

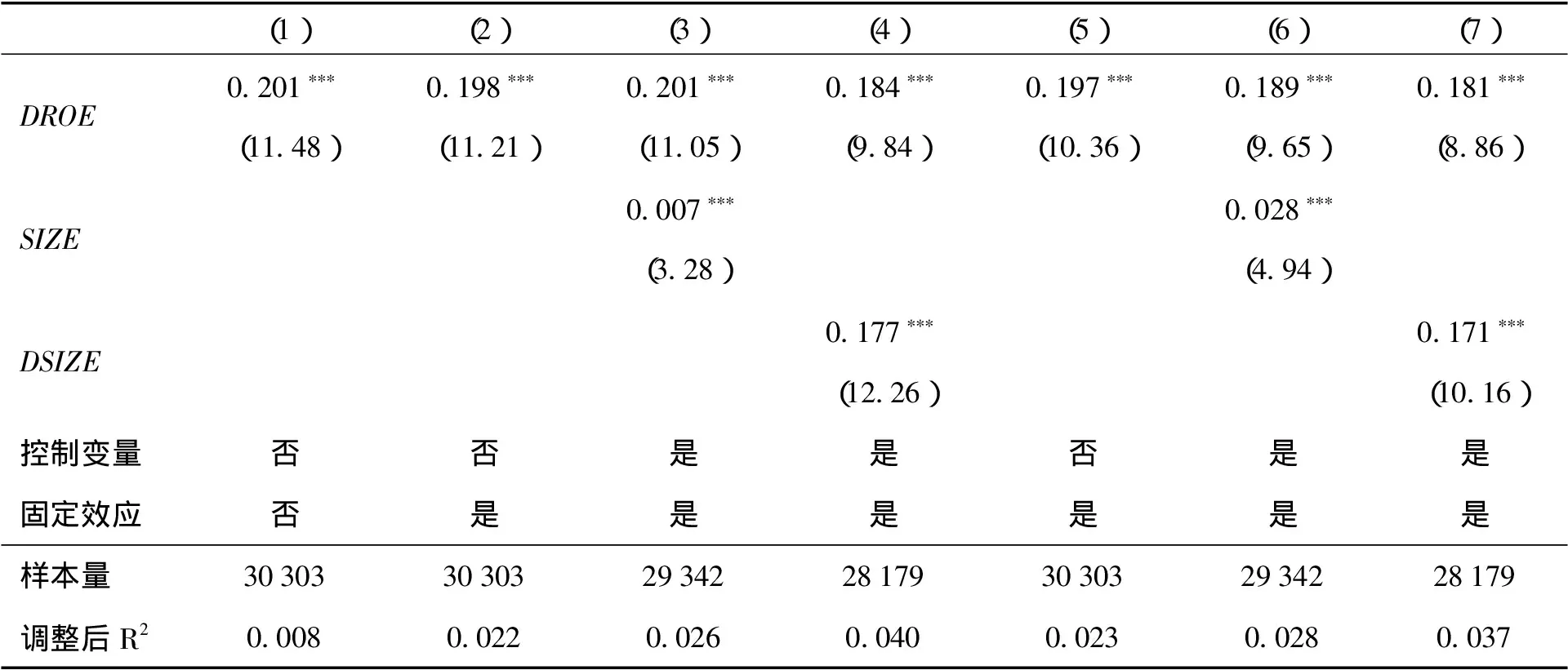

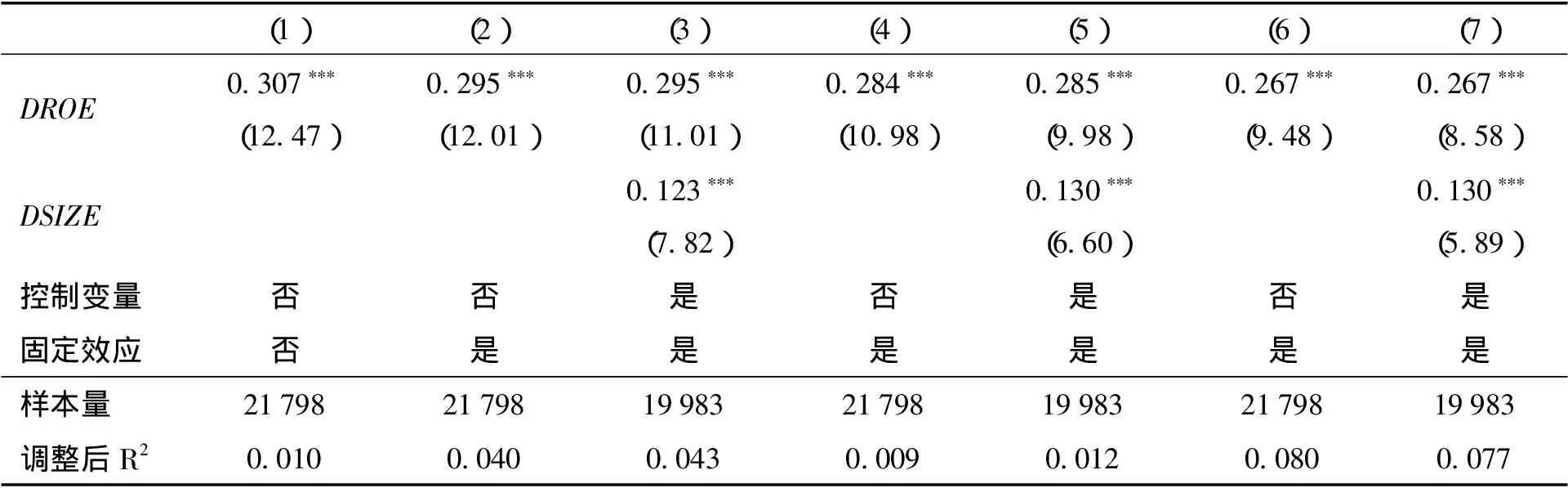

由表2可知,在变动模型或半变动模型下,控制不同的固定效应和控制变量,DROE系数变动不大,全变动模型比半变动模型相对更小,但整体变动不大,较为稳健,均比水平模型下控制不同固定效应的变动小很多。另外,如表2所示,调整后R2并不随着不同控制变量和固定效应的控制有显著的提高,始终很小,这意味着经理人薪酬变动的主要影响因素没有在模型中得到控制,基于这样的调整后R2得出了经理人薪酬和业绩挂钩的结论实在难以令人满意。从经济意义来看,由于业绩变动的标准差与业绩的标准差相差不大,但回归得到的系数更小,因此更不具有显著的经济意义。

此外,若公司存在与业绩挂钩的经理人薪酬激励机制,即使有其他干扰因素,水平模型和变动模型下回归得到的系数也应该相差不大。但从表1和表2的回归结果来看,却并非如此,这在一定程度也令人怀疑经理人基于业绩的薪酬激励机制是否存在。

综上,从模型设定、调整后R2大小、ROE系数或DROE系数大小、经济意义这些方面来看,并不能得到关于我国上市公司对经理人实施了显著的基于业绩的薪酬激励这样的结论。需要指出的是,在面板数据回归中,即便控制了最具体的公司固定效应,虽然幅值可能很小(没有实际的经济意义),但业绩变量的回归系数依然还是显著为正,这与本文后面对每位CEO个体层面时间序列回归得到的结果也是不一致的。

表1 前三名高管平均薪酬—业绩水平模型下的面板数据回归结果

2.上市公司CEO薪酬—业绩面板数据的回归结果分析

本文进一步观察了固定效应控制下CEO的PPS变动情况。通过选取上市公司CEO的相关数据检验其薪酬与业绩是否挂钩,同时模型加入CEO任期(TIME)变量。具体结果见表3和表4。

本文对样本期间所有CEO按任期长短进行了统计⑦,共有8 873位CEO。受IPO前的数据缺失和IPO后的数据披露质量等因素影响,CSMAR数据库中的A股公司CEO任期大多都很短,其中任职1~3年的占到了62.08%,任职在10年及以上的相当少,仅有508位,占全部CEO的5.73%。因此,在截面回归中,高比例、短任期的CEO作为个体固定效应控制,其结果可能并不理想。此外,CEO在不同上市公司间跳槽任职的情形相当少,意味着控制CEO固定效应只控制了其不随时间变动的影响,并不能控制其个人才能等因素的影响。

表2 前三名高管平均薪酬—业绩变动模型下的面板数据回归结果

表3、表4的回归系数变动趋势分别与表1、表2一致。表3显示,随着不同固定效应和控制变量的加入,ROE系数在变小,加入公司CEO个体固定效应和年度固定效应以后,这一系数变得更小。随着系数的不断下降,经济意义越来越小;同时,调整后R2一直在提高,加入CEO个体固定效应的调整后R2比加入公司固定效应后大,其解释力更高。表4显示,DROE系数变动虽不大,但加入CEO个体固定效应之后,比加入公司固定效应后系数变小了。可见,CEO个体固定效应下的经理人薪酬—业绩关联关系会进一步变小,其经济意义更是无从谈起。此外,即使控制了CEO个体固定效应,变动模型的调整后R2也非常低,比水平模型的调整后R2低很多。因此,基本可以得出结论,上市公司经理人的薪酬总体上没有与业绩挂钩。综上,有必要基于CEO个体时间序列数据逐个进行个体层面上的OLS回归来检验上市公司经理人是否真的存在显著正的基于业绩的薪酬激励⑧。

表3 CEO薪酬—业绩水平模型下的面板数据回归结果

表4 CEO薪酬—业绩变动模型下的面板数据回归结果

三、基于CEO个体时间序列回归的经理人薪酬—业绩敏感度研究

(一)数据选取

CEO薪酬数据选自1999—2019年所有A股上市公司。我国上市公司从2005年开始全面披露经理人个人的薪酬数据,之前年度的只有少数公司披露。由于适合做个体时间序列研究的公司CEO个体观测数本身就较少,故未对薪酬和业绩变量做缩尾或截尾处理,但后面会考虑薪酬和业绩极值的影响。此外,本文剔除了CEO更替年度的数据,要求纳入研究的公司—CEO—年度观测为完整的任职年度数据⑨。

(二)描述性统计

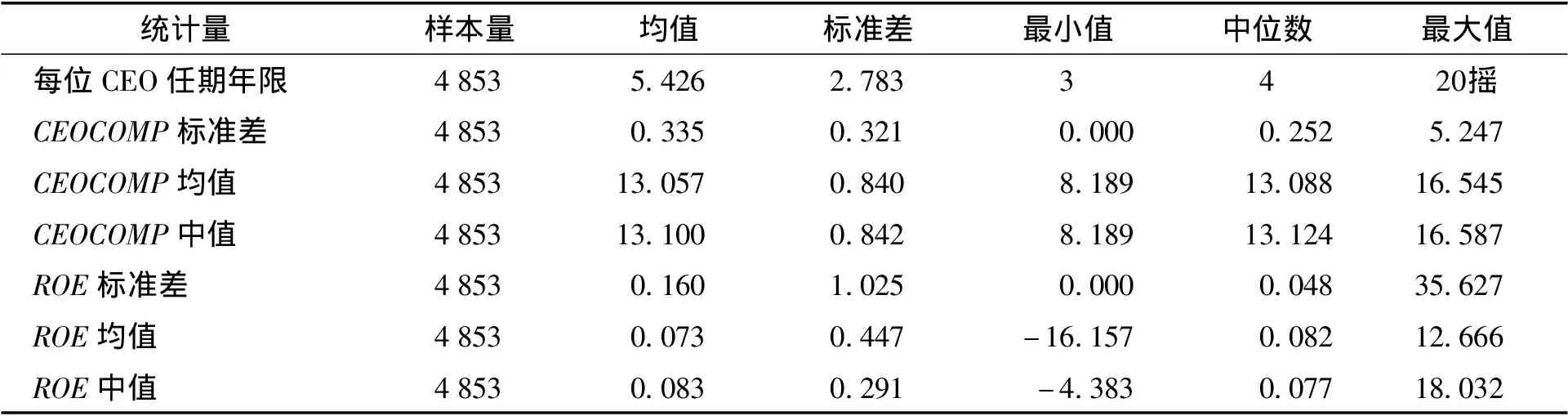

本文对能有效进入水平模型或变动模型的每个公司每位有连续多年观测的CEO逐个统计其任职公司的业绩和业绩变动,及其薪酬和薪酬变动,形成公司—CEO—年度层面的观测,然后在此基础上进行相关变量的描述性统计,结果见表5和表6。

表5中,CEO个体层面的薪酬(CEOCOMP)标准差的最小值为0,经统计有57个CEO(占比1.17%)的薪酬标准差为0。如果每年涨薪10%,按5年任期来算的话,CEO薪酬(取自然对数)标准差可达0.151。但从25分位数(0.127)来看,至少有25%的CEO任期内的薪酬波动不足以支持连续5年每年涨薪10%。对于任期内薪酬波动较小的情况,除非业绩波动也非常小,否则就难以得出上市公司对其CEO有重要经济意义的PPS激励这一结论。从每位CEO任期内时间序列薪酬标准差均值(0.335)和公司间CEO薪酬均值的标准差(0.840)来看,后者是前者的2.507倍。不同公司CEO之间薪酬的差异远比一个公司CEO自己任期时间内薪酬的差异大很多,这就是现有文献和本文前面做面板数据回归时业绩变量对经理人薪酬有显著正的回归系数的重要原因之一。从公司CEO个体层面的薪酬均值和中位数水平来看,约为48万元,可以成为比较相关变量系数经济意义的参考值。

表5 水平模型下CEO个体时间序列样本统计量的描述性统计

表6 变动模型下CEO个体时间序列样本统计量的描述性统计

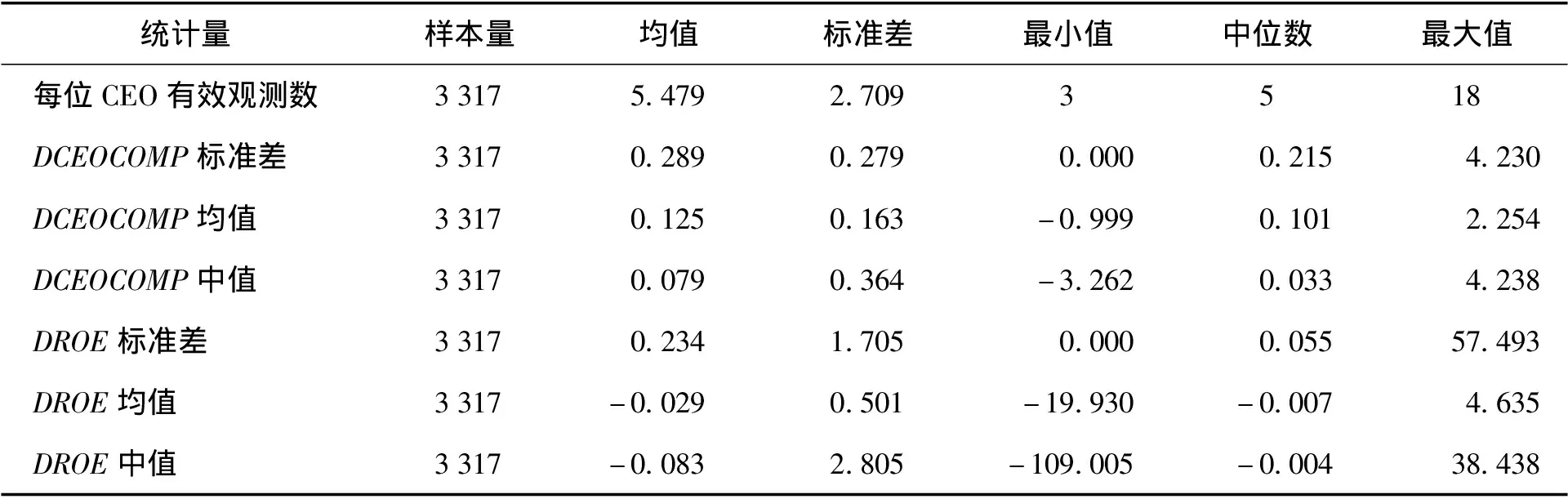

表6中,有75个CEO(占比2.26%)的薪酬变动(DCEOCOMP)标准差为0,可以解释为CEO每年按固定比例(包括0)来涨薪。从公司CEO个体层面的薪酬变动均值的均值(0.125)来看,CEO任期末薪酬比任期初增长了13.31%。另外,单变量均值检验表明存在有相当比例的CEO在其任期内薪酬变动呈现出随任期(固定)增长的模式。

表5中,从每位CEO任职期间的ROE标准差来看,分布严重右偏,尽管ROE标准差均值达到0.160,但中位数只有0.048,75分位数的ROE标准差也才达到0.092,这都比面板数据ROE标准差要小不少。可见大多数公司在CEO任职期间内的业绩波动相当小。

表6中,CEO任职期间内的业绩变动(DROE)均值的均值和中位数均为负,即大部分公司CEO在任期内业绩在变差,正好与其薪酬变动对应的统计量相反,这对于以薪酬变动和业绩变动来定义的PPS来说将是负的PPS,正好与本文探讨的显著正向的PPS激励是相反的,这初步佐证了CEO的薪酬和业绩没有挂钩。从每位CEO任职期间的DROE标准差均值为0.234,但中位数只有0.055,75分位数的DROE标准差也才达到0.109,比面板数据的DROE标准差(0.118)小。可见,大多数公司CEO任职期间内的业绩波动相当小,只有较少的公司在CEO任职期间业绩波动大。

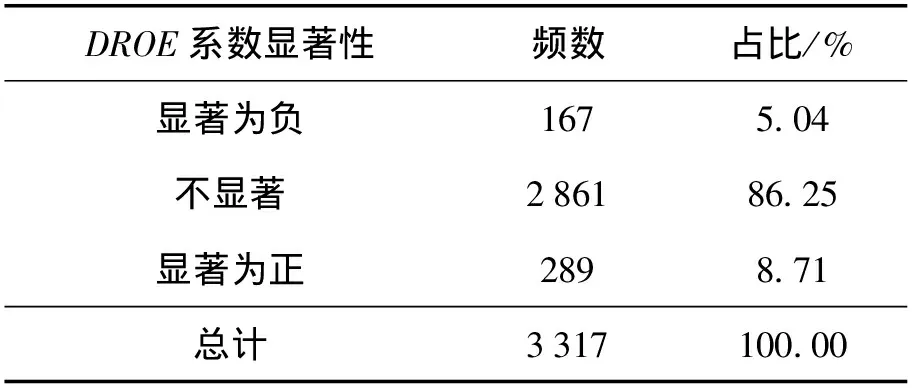

(三)基本回归结果与分析

如前述,从严格理论上看,经理人薪酬和业绩是否挂钩应该通过经理人薪酬—业绩敏感度是否显著为正来检验,而这就应该基于经理人个体时间序列数据,采用变动模型或者至少半变动模型来展开研究。因此,本文对每位CEO在同一公司担任CEO期间的时间序列数据分别进行了变动模型(Y=DCEOCOMP、X=DROE)带常数项的OLS回归(下文称之为基础模型),对DROE系数正负及其显著性进行分类统计,结果见表7。在检验中,变动模型的有效观测为3 317位CEO。从表7可以看出,只有289位CEO有显著正的PPS(亦即DROE系数),占3 317位CEO的8.71%,PPS不显著的CEO比例则达86.25%,还有5.04%显示为显著负的PPS。本文进一步对估计得到的显著正的PPS进行描述性统计,结果显示,在变动模型下DROE系数显著为正的289个公司CEO里,DROE系数平均值为5.761,标准差为9.013,最小值为0.000,中位数为3.319,最大值为118.662。从DROE系数中位数(3.319)来看,若ROE提高1%绝对量,则CEO薪酬相对于上一年度可以提高3.37%;而从系数均值(5.761)来看,若ROE提高1%绝对量,则CEO薪酬相对于上一年度可以提高5.93%。在实践中,ROE提高1%绝对量并不容易,而虑及CEO的薪酬水平和我国长期通胀水平,CEO薪酬提高3.37%或5.93%的经济意义并不大。

综上,基于变动模型的CEO个体时间序列回归结果表明,我国上市公司只有不到10%的CEO具有显著正的薪酬—业绩敏感度(PPS),绝大多数CEO则没有基于业绩的薪酬激励。由此,本文可以得出结论,我国上市公司CEO薪酬基本上没有和公司业绩挂钩,现有主流文献关于我国上市公司经理人薪酬激励的研究发现其实更符合经理人经营才能匹配假说的解释。

表7 CEO个体时间序列的PPS检验显著性分布统计

四、进一步分析:求PPS显著为正的CEO之可能集合

本文将进一步考虑诸如任期、公司规模等常见的影响薪酬的因素对DROE回归系数产生的影响,以及处理小样本下的极值问题,探究有显著正向的PPS激励的CEO有多少位。

(一)任期的影响

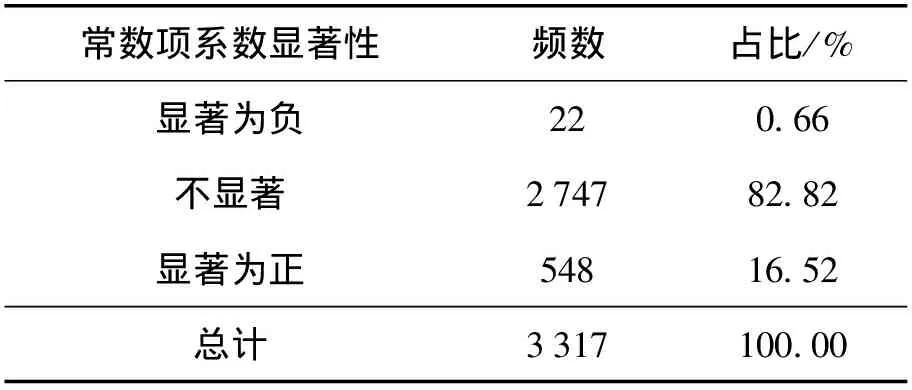

实践中,考虑通胀等原因,企业会给予经理人一定任期性质的薪酬,即经理人薪酬会随着经理人任期按照一定模式(比如固定额度或固定增长率)增长,这类似于普通员工的工龄工资,本文称之为任期薪酬。DCEOCOMP是取自然对数后再相减,能较好地反映固定增长率形式的任期薪酬,而固定额度增长的任期薪酬则在薪酬裸值形式下能得到更好的反映。

在变动模型中,CEO任期变动只反映在常数项上,故本文考察变动模型常数项的显著性分布和描述性统计,结果见表8。表8显示,任期薪酬显著为正的CEO有548位,占16.52%。本文进一步对估计得到的显著为正的常数项系数进行描述性统计。描述性统计结果显示,在变动模型下有548位CEO常数项系数显著为正,系数平均值为0.196,标准差为0.168,最小值为0.000,中位数为0.149,最大值为1.757。以上说明,这548位CEO任期薪酬平均增长率为21.65%,最小增长率为0%,最高达479.50%。

表8 变动模型常数项显著性分布统计

(二)公司规模的影响

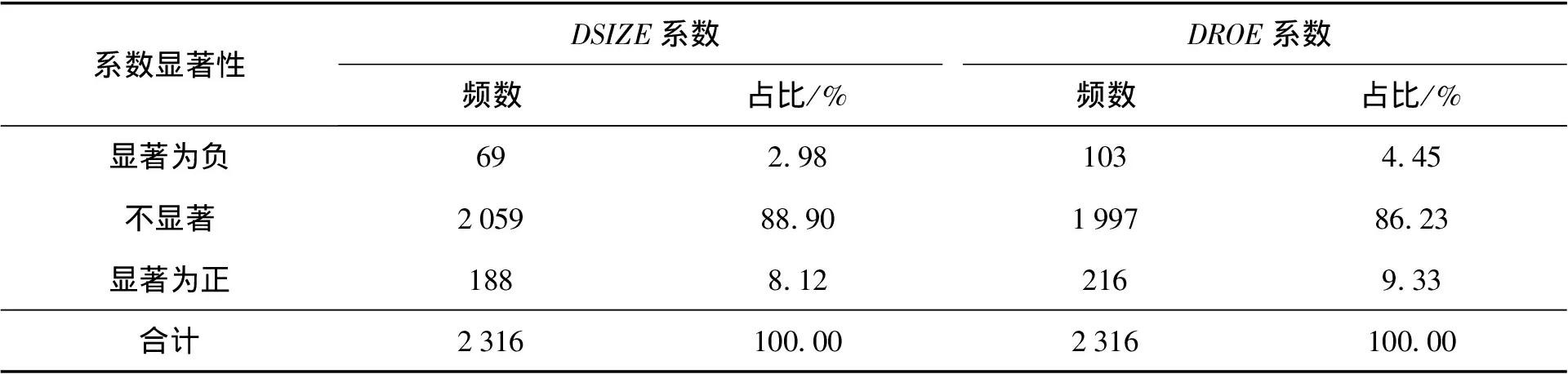

公司规模是影响经理人薪酬的主要因素之一。Gabaix & Landier[29]认为,在市场均衡下CEO薪酬取决于他所在公司规模和市场整体公司规模,1980—2003年,美国CEO薪酬的6倍增长完全可以归因于该时期大公司市值的6倍增长。Tosi et al.[30]指出,公司规模可以解释CEO总薪酬差异的40%以上,而业绩仅仅不到5%。基于A股公司经理人现金报酬一般没有与公司市值挂钩的,本文用总资产来衡量公司规模。从前面面板数据回归中可以看到,CEO薪酬对公司规模(SIZE或DSIZE)的回归系数在1%水平下显著为正。

变动模型加入公司规模后的回归主要结果见表9。表9给出了DSIZE系数和DROE系数显著性的分布情况。由于模型加入公司规模变量,有效CEO观测数有所减少(需要CEO任职年份为5年及以上),从3 317减到2 316位,只剩下69.82%。DSIZE系数显著为正的有188个观测,占8.12%,这一比例也不大。从DROE系数显著性分布看,只有216位CEO是在控制公司规模后具有正显著的PPS,占9.33%,前后比例变动不大,略有上升。表10给出了正显著的DROE系数(PPS)和DSIZE系数的描述性统计,可见,PPS均值和中位数变动不大,略有升降,DSIZE系数极差很大,存在右偏。

(三)去除极值的影响

由于CEO个人时间序列观测数普遍较少,极值的存在对估计结果影响很大,可以用简单地去除极值的方法重新进行回归,将所得结果与之前的进行比较。若回归系数不再显著为正或者因为去除极值反而呈现显著为正的结果,说明前面的结果受极值影响,需要分情况进行查验。变动模型极值问题存在如下几种情况:薪酬或业绩的极大(极小)值的存在会使得当年和下一年的薪酬或业绩变动有一个较大正(负)变动和较大负(正)变动,同时产生两个变动极值,需去除当年和下一年观测再对变动模型进行回归。此外,薪酬变动或业绩变动的极值并不一定与上面的薪酬或业绩极值一致,也需要考虑去除薪酬变动和业绩变动的极值,再进行变动模型的回归,由此可以得到8种去除极值的情况。

表9 变动模型加入公司规模后回归系数的显著性分布统计

表10 正显著的系数描述性统计

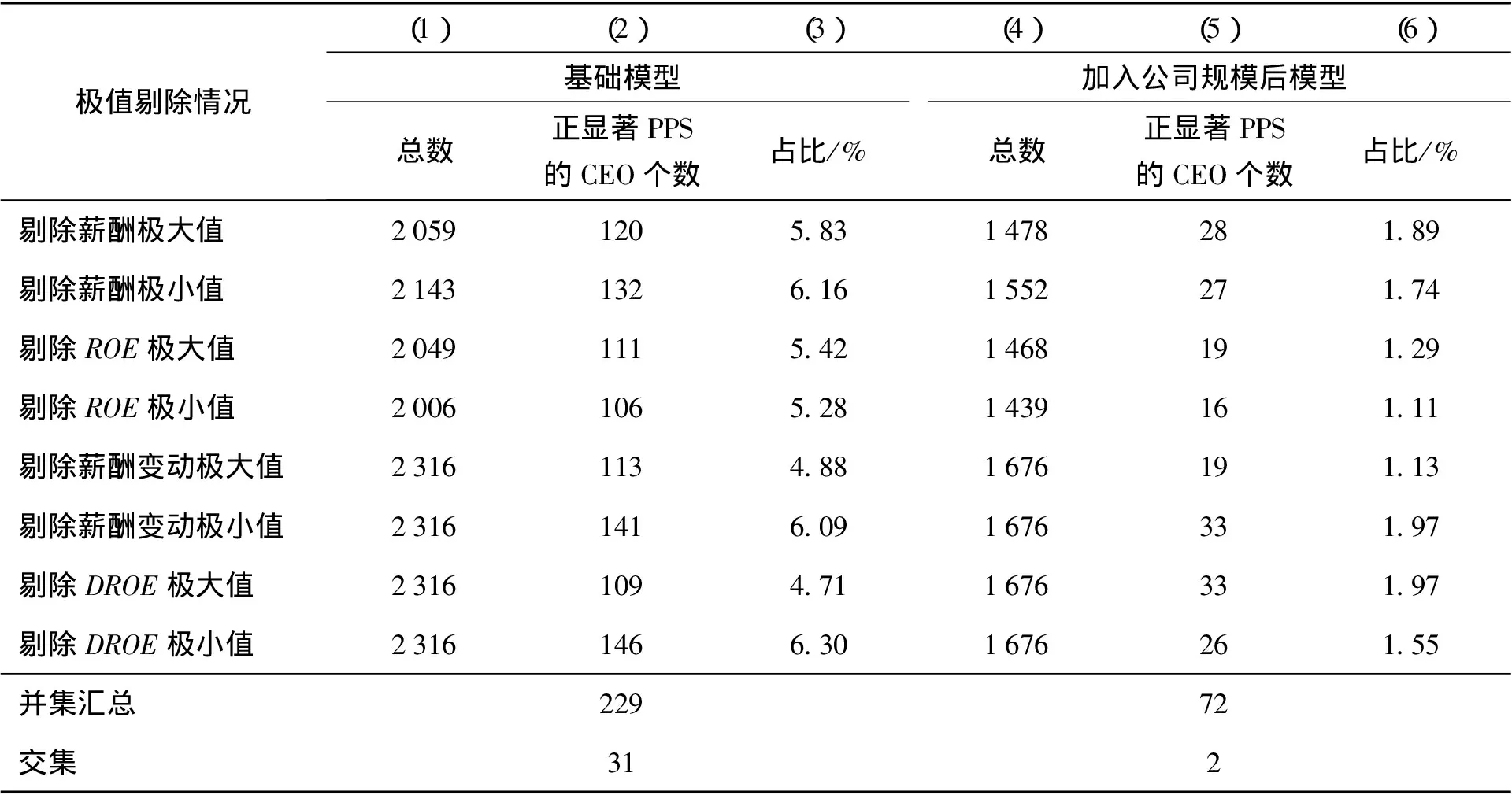

表11展示了变动模型在去除极值前后的系数变动情况的统计结果,其中列(5)为加入了公司规模后的结果。并集汇总指的是当前模型下只要其中一种去除极值情况后PPS仍是正显著即可,交集是8种去除极值情况后PPS仍是正显著。表11的列(2)和列(5)分别展示了基础变动模型和加入公司规模后的变动模型在去除各种极值情况后回归得到的有正显著PPS的CEO个数统计。可见,尽管去除极值使得样本CEO有效观测数有一定量的减少,但是去除极值后仍表明有正显著PPS的CEO个数都有相当大幅度的减少。从各个情况的并集(即上述8种去除极值情况只要存在一种情形下的正显著PPS就纳入进来)汇总来看,两种模型分别有229位和72位CEO有正显著的PPS(其中有CEO是重复的),合在一起共有263位CEO有显著正向的PPS激励。

严格来说,只有在去除各种极值情况前后都能保持正显著才是真正具有正显著的PPS,即选取它们交集的结果对CEO是否有显著正向的PPS激励比较有说服力,符合这种情况的CEO只有33位。换言之,在本文研究样本所属期间,经过控制任期因素、公司规模因素和去除各种极值影响之后,确定有着显著为正的PPS的A股公司CEO只有33位。

表12给出了并集汇总和交集情况下显著为正的PPS描述性统计,并集汇总PPS是针对上述263位有显著正向PPS激励的CEO,基于前述两类模型未去极值回归得到的正显著PPS算术平均求得。交集PPS是33位CEO类似处理的结果。可以看到,并集汇总PPS和交集PPS的均值分别是4.899和6.015,这个程度的幅值具有一定的经济意义,中位数分别是3.103和4.274,只有均值的63.34%和71.06%,经济意义显然也是打折扣的。

(四)对33位CEO确定存在正显著PPS之经济意义分析

表13报告了前述有显著PPS激励的33位CEO估计出来的DROE系数及其经济意义的描述性统计。可以看出,DROE系数均值为6.015,中位数为4.274,它们都比表4中面板数据OLS回归系数(其值范围在0.267~0.307)高出20倍左右。此外,这33位CEO的DROE系数标准差和极差都是很大的,最小值为0.372,最大值为22.967。

表11 变动模型剔除极值后回归得到的正显著PPS的CEO数统计

表12 正显著PPS的描述性统计

观察CEO任期内平均业绩变动,DROE均值和中位数分别为-0.019和-0.004。具体看,至少有17位CEO在整个任期内公司业绩是变差的,而从其业绩变动(DROE)标准差的均值和中位数来看,业绩变动的波动率都是相当大的。平均薪酬变动(DCEOCOMP均值)的均值和中位数分别为0.105和0.100,相当于任期前后薪酬是增长的,平均增长率为10.50%。从这33位CEO任期内领取的平均薪酬裸值的均值来看,均值在65.076万元,最高也才269.277万元,整体水平不算高。

在此基础上可以通过DROE系数×DROE标准差来测算PPS激励,一个标准差的业绩变动可以有均值为0.315的PPS激励,大约相当于业绩提高1个标准差,薪酬可以提高37.03%,有一定的经济意义,但是这33位CEO的整体薪酬水平很低,并不会对他们薪酬产生重要的影响,况且业绩提高一个标准差殊为不易。从任期业绩变动形成的PPS激励(DROE系数×DROE均值)来看,均值在-0.035,变动很小,相当于基本持平。从任期中业绩变动最差的那年PPS激励(DROE系数×DROE最小值)来看,严重左偏,具体来看,只有9位CEO呈现了负向的PPS激励,但这9位CEO任期内平均薪酬最高才72.700万元,整体薪酬水平不高,也不具有经济意义。

五、稳健性检验

(一)放宽对经理人薪酬和业绩挂钩的认定:基于水平模型

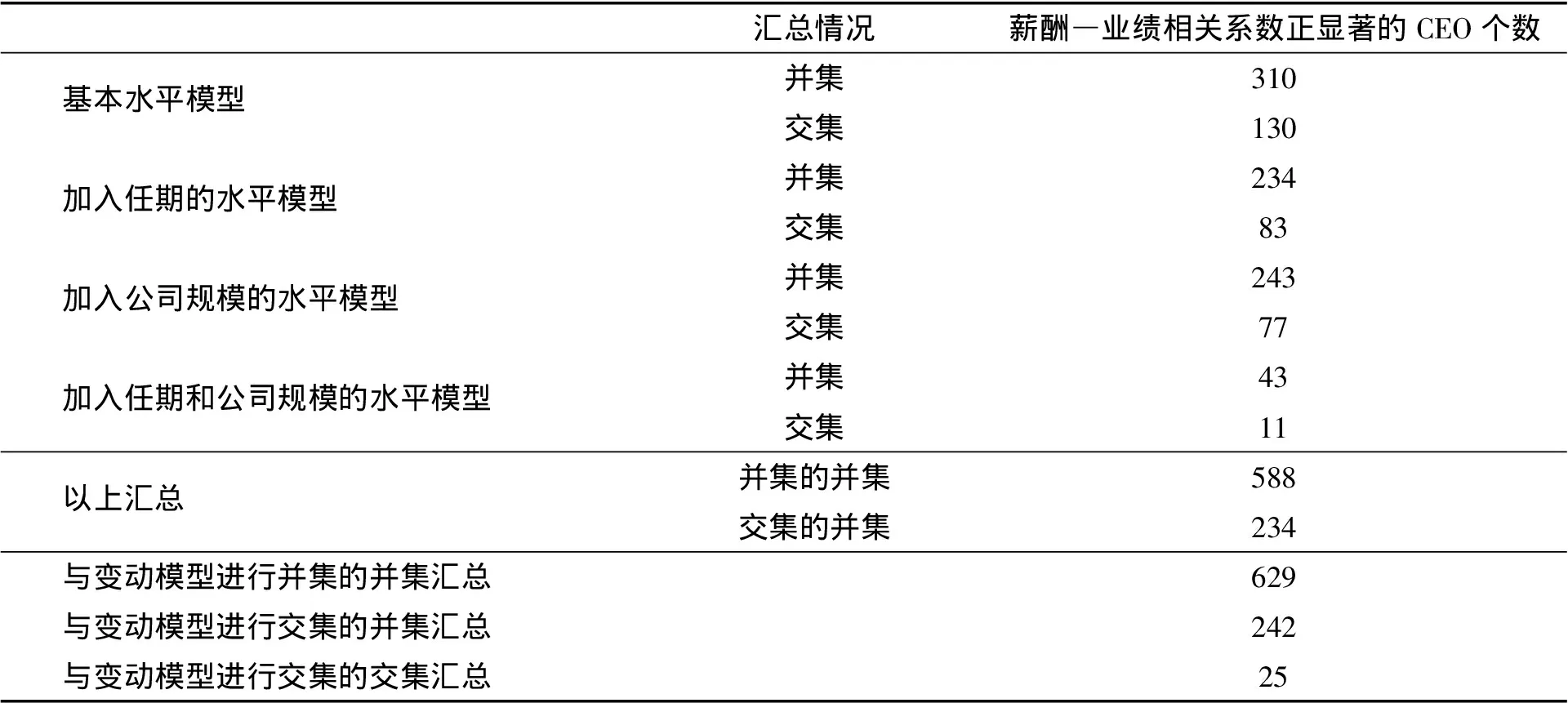

虽然严格意义上,经理人PPS应该采用薪酬变动和业绩变动来衡量经理人薪酬是否和业绩挂钩,但是,为了与我国主流文献做比较,本文放宽这一限制,只要基于水平模型的经理人薪酬和业绩显著正相关,也认定为经理人薪酬和业绩是挂钩的。下面对每位CEO个体时间序列数据进行水平模型(Y=CEOCOMP、X=ROE)带常数项的OLS回归,结果见表14。

表14显示,水平模型有效观测比变动模型要多出不少,最多时有4 853位CEO。在基本模型中,只有484位CEO的薪酬和业绩显著正相关,占9.97%。水平模型中分别加入任期、公司规模后,有310、329位CEO的薪酬和业绩显著正相关;水平模型中同时加入任期和公司规模(在任期和公司规模两者系数均显著的情况下)则有72位CEO的薪酬和业绩显著正相关。这几种情况(并集)汇总起来则有873位CEO的薪酬和业绩显著正相关,占比17.99%,这一比例比变动模型的要高,但从整体上看,依然可以说我国上市公司绝大多数CEO的薪酬和业绩没有挂钩。

表13 33家有显著PPS激励的公司CEO估计出来的系数统计

表14 水平模型下薪酬—业绩相关系数正显著的CEO数统计

考虑极值对小样本回归系数的影响,本文对水平模型剔除极值存在的4种情况,即剔除薪酬极大(极小)值或业绩极大(极小)值,进行了汇总。并集指的是当前模型下只要符合其中一种情况即可,交集是4种情况均要符合。在汇总时,并集的并集是将4类水平模型的每种并集情况进行并集加总,交集的并集是在每类水平模型满足去除4种极值情况后仍保留正显著的PPS,对这4类模型进行并集汇总。与变动模型进行并集的并集汇总是指水平模型最后剩下的最多可能的并集或变动模型最后剩下的最多可能的并集的其中之一即可;与变动模型进行交集的并集汇总是指水平模型最后剩下的最少可能的交集的并集与变动模型最后剩下的最少可能的交集的并集的其中之一即可;而与变动模型进行交集的交集汇总是指要同时满足水平模型和变动模型最后剩下的交集的并集的情况。

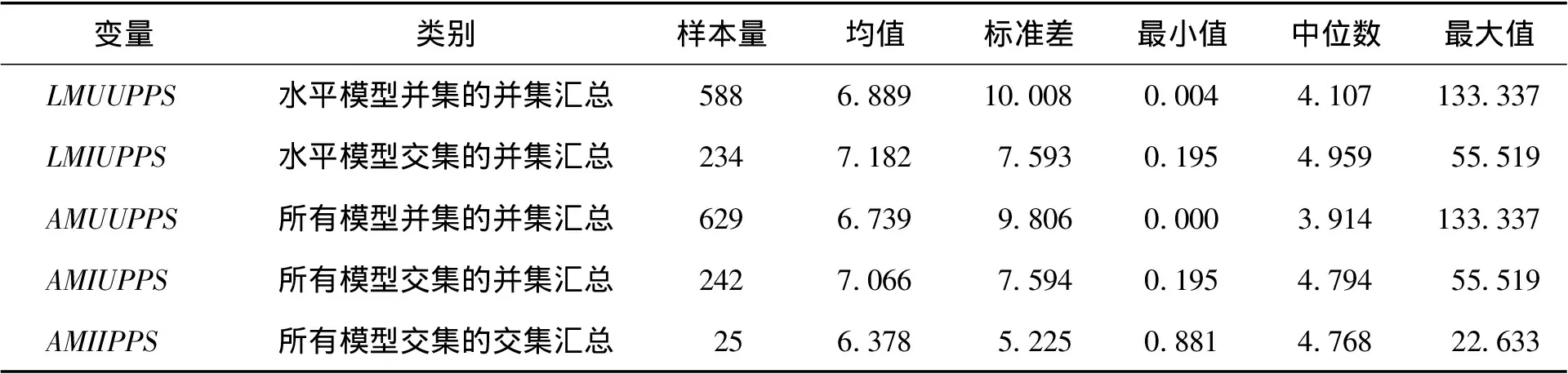

从表15中4种模型的每一种模型去除4种极值情况的并集和交集来看,除加入任期后的模型只剩不到一半以外,其他3类模型去除极值后的并集还保留正显著PPS的CEO数只剩原来的60%~70%,所有这些情况的汇总并集和交集分别有588位和234位CEO有显著正的PPS,前者是后者的2.5倍,相应地,也是变动模型下相应的并集汇总数(263)的2.2倍。

进一步地,若将水平模型每种模型(即是否加入任期或公司规模等形成不同种的模型)中任一去除极值情况符合的并集和变动模型类似的并集进行并集汇总,这种情况囊括了最多可能的薪酬和业绩显著正相关的CEO人数,共有629位。

而将符合水平模型或变动模型每种模型情形在所有去除极值情况后的薪酬和业绩显著正相关或显著正PPS的CEO汇总起来,即某位CEO只要满足水平模型或变动模型下的薪酬和业绩挂钩就可以,可以得到242位CEO的薪酬和业绩挂钩。

但若将同时满足水平模型和变动模型的回归系数均显著为正作为CEO的薪酬和业绩是否挂钩的判断条件,满足这种情况的只有25位CEO。

综上,即便是并集的并集(629位)情形下,也只占全部满足有效观测的CEO(2 368位)的26.56%,远远不能支持我国上市公司大多数公司对CEO做出了PPS激励,本文的结论依然成立。

表16给出了各种情形下基于水平模型CEO薪酬—业绩相关系数的描述性统计,各种汇总是对符合条件的所有模型未去极值回归得到的薪酬—业绩相关系数算术平均求得。水平模型估计出来的薪酬—业绩相关系数并集均值为6.889,中位数为4.107,均比对应的基于变动模型并集和交集的相关系数大。两类模型交集有25位薪酬和业绩挂钩的CEO,其薪酬—业绩相关系数(AMIIPPS)均值和中位数分别为6.378和4.768,相对于只用变动模型估计的上述33位CEO(均值和中位数分别为6.015和4.274)来说,虽数值更大一些,但整体相差不大,经济意义分析结果不变。

表15 水平模型下去除极值情况的薪酬—业绩相关系数正显著CEO数统计

表16 基于水平模型的薪酬—业绩相关系数描述性统计

(二)其他稳健性检验

1.用裸值来衡量

在面板数据回归中,对CEO薪酬取自然对数,可以部分消除面板数据差异带来的规模效应,但对于每个公司CEO的时间序列观测来说,不存在这类的规模效应,故本文对CEO薪酬直接用裸值(以十万元为单位)、业绩用归属于母公司股东的净利润(以千万元为单位)来衡量,重新对每个公司CEO进行变动模型的回归,结果发现,基于变动模型,考虑所有8种去极值情况,只有38位CEO存在正显著PPS。PPS均值显示,这些公司归属于母公司股东的净利润每增加千万元,CEO可以多拿40万元。

2.考虑CEO薪酬数据披露的错期因素

在实践中,A股上市公司当年年报中所披露的CEO的现金报酬其实是公司当年每个月固定发放给CEO的薪酬和一般在当年上半年发放的上年(及以前年度)延期到当年发放的薪酬或者所谓上年的“年终奖”部分。因此,如果CEO确实有和上年度业绩挂钩的薪酬,这部分薪酬中的大部分应该是在当年上半年发放的,但在披露上被计入了当年的薪酬总额之中。因此,本文用当年的CEO薪酬对上年的业绩进行逐个CEO时间序列数据回归,结果发现,基于变动模型,考虑所有8种去除极值情况,只有12位CEO存在正显著PPS。

3.基于每个公司CEO岗位的时间序列数据分析

本文也进行了基于每个公司CEO的时间序列数据来进行薪酬—业绩回归,即不锁定具体CEO个体,而是包含该公司IPO以来所有有薪酬数据披露的CEO。结果发现,基于变动模型,考虑所有8种去除极值情况,只有58家公司的CEO岗位存在显著正的PPS。

4. 用前三名董监高平均薪酬衡量其所在公司经理人薪酬

实践中,存在有些公司CEO不在上市公司领取薪酬以及CEO领取的薪酬可能在整体公司董监高中不是最高的情形,本文用上市公司薪酬最高的前三名董监高的平均薪酬来进行逐个公司时间序列的薪酬—业绩回归。结果发现,基于变动模型,考虑所有8种去除极值情况,只有81家公司的经理人存在正显著PPS。

5.基于股权的薪酬对本文结果的可能影响

本文对CEO基于股权的薪酬进行了统计。在全样本公司—年度观测层面,只有49.83%的观测CEO是持股的,而任期在4年及以上的CEO个体层面持股占比为55.85%,可见半数左右的CEO是持股的。但也可以看出,半数左右的CEO并不持有公司股票,现金薪酬是其最重要的货币激励方式。在持股的CEO中,任职于非国有和国有控股上市公司的分别有1 398位和478位,占同类产权性质全部CEO的比例分别为70.64%和34.64%,前者CEO数量和比例分别约为后者的3倍和2倍。在有持股的CEO子样本里,进行极值缩尾处理后,其平均持股比例和年末市值分别达9.79%和6.03亿元,中位数分别为1.66%和0.79亿元。其中,在非国有控股上市公司中,CEO平均持有12.82%的股权和7.81亿元市值,中位数分别为5.52%和2.43亿元;而国有控股上市公司CEO平均持有0.47%的股权和0.55亿元市值,中位数分别为0.01%和0.01亿元,远远小于非国有控股上市公司CEO,不形成重要激励。但是,对于非国有控股上市公司,CEO股权激励很重要,在考察经理人的总薪酬激励时不能忽略其股权激励。

从本文得到的33位有显著PPS的CEO分布情况来看,持股的有20位,占比为60.61%,显然比不持股且有显著PPS的CEO(13位)要多。从这20位CEO持股比例和年末持股市值来看,均值分别为7.48%和3.27亿元,中位数分别为0.15%和0.07亿元,半数(10位)以上CEO持股市值相当有激励。总体而言,CEO持有公司股份并不影响公司对其进行现金薪酬激励,是否持股并不对CEO现金报酬与业绩的敏感度产生显著不同的影响,股权薪酬激励并不能替代现金薪酬激励。

6.国有企业高管限薪制度的可能影响

国有企业相关限薪制度主要有2009年的《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》和2014年的《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》。以2009年作为界限,对国有控股上市公司高管限薪相关情况做了稳健性检验,结果是:样本期间共有1 383位CEO任职于国有控股上市公司,其中,整个任期都在限薪前的CEO人数占到了45.70%,有44.25%的CEO任期跨越2009年的限薪令,有10.05%的CEO是在2009年限薪令之后上任的。结合本文得到的33位有显著PPS的CEO情况来看,国有控股上市公司有显著PPS的CEO主要分布在限薪前或其任期大部分在限薪前,共有11位,限薪后仅有1位CEO具有显著的PPS。可见,限薪制度确实是造成国有控股上市公司CEO没有PPS的重要原因,但这不影响本文的总体发现,因为国有控股上市公司CEO在限薪制度实施之前总体上也是薪酬和业绩不挂钩的。

综上,通过一系列的稳健性检验,本文的结论依然成立。

六、研究结论与启示

长期以来,基于A股上市公司经理人现金薪酬的经理人激励研究文献认为,A股公司经理人现金薪酬和业绩是显著挂钩的,并基于此假定做了大量的研究。本文利用我国A股上市公司CEO自身的个体时间序列数据,对有足够完整薪酬支付年份的每位CEO进行研究,发现绝大部分的CEO薪酬与业绩是不挂钩的。就其原因来看,国有控股上市公司对于经理人采取的并非市场化的激励机制,甚至经理人身份亦商亦仕;而非国有控股上市公司的经理人则可能大都是公司的原始股东之一,有着较高的股权激励,从而现金薪酬和业绩没有挂钩。当然,还存在其他可能性,如一些公司经理人薪酬激励方案设计为梯形,即业绩目标和经理人薪酬上有顶、下有底。如果在经理人主要任期内,公司实际业绩一直超过最高阈值或一直低于最低阈值,经理人的薪酬就会一直稳定在最高薪酬水平或者基薪水平上,看上去经理人的薪酬和业绩就不挂钩了,但其实经理人薪酬方案中存在一定的基于业绩的薪酬激励因素。再如,不排除某些公司的某段时期,经理人薪酬所挂钩的业绩指标不是或不完全是现有学术文献和本文所采用公司对外报告的会计业绩指标,从而本文观察不到经理人薪酬和会计业绩的挂钩关系,假若如此,这也意味着需要审慎评估现有文献和本文结论的适当性。当然,本文基于经理人个体时间序列数据的研究观测太少,存在统计效力较弱的问题。

本文的研究结果意味着,学术界应审慎评估已有基于A股公司数据所进行的经理人现金薪酬激励(包括但不限于经理人薪酬—业绩敏感度显著为正、超额薪酬、幸运薪酬以及薪酬黏性等)的研究文献及其研究结论,需要重新思考和设计关于A股公司经理人薪酬激励的研究方法。同时,本文的发现也意味着,在进行经理人激励的相关研究时,有必要把包括持有原始股在内的经理人股权激励正式纳入进来。

本文的政策建议如下。第一,从本文对我国上市公司经理人面板数据的薪酬—业绩回归结果进行解释的经理人经营才能匹配假说出发,政府应进一步促进我国经理人市场的发展。成熟的经理人市场,可以让具备优秀经营管理才能的人才要素有效流动,包括用更优的薪酬合约吸引、留用和激励经理人。第二,对于本文发现的A股公司经理人系统性地缺乏基于业绩的现金薪酬激励这一问题,需要A股上市公司的股东和监管机构反思和重构包括现金薪酬与股权激励在内的经理人薪酬激励机制。

注 释:

①通过在中国知网上搜索与经理人PPS相关的文献,共找到2003—2019年在国内权威学术期刊上发表的75篇相关研究文章,基于此进行了统计。

②本文利用现有主流文献中最常用的薪酬最高的前三名高管的平均薪酬,回归结果大小可与较多文献统计量进行比较。

③本文用总资产回报率(ROA)做了稳健性检验,结果基本是一致的,两者的回归模型R2基本相差不大。

④⑤限于篇幅,此处未列示相关结果,留存备索。作者邮箱:linle@cueb.edu.cn。

⑥12.99%=exp(0.854×0.143)-1。后文中相关指标计算方法同此。

⑦限于篇幅,未列示相关统计结果,留存备索。

⑧本文用后面得到的33位有显著PPS的CEO个体所有年度观测作为子样本进行了截面回归,结果表明,ROE、DROE回归系数在水平模型和变动模型下分别为2.574和3.490,相差不大,且系数幅值远远大于全样本下的0.474和0.267,调整后R2也较高,尤其是在变动模型里调整后R2达到0.42。这一定程度上验证了我们的结论,即控制CEO个人固定效应的横截面研究下的业绩变量显著回归系数不足以成为上市公司对经理人实施PPS激励的判断依据。

⑨只保留了能够清晰辨认薪酬是涵盖全年的观测,比如上年末或当年初上任的CEO,以及年末年初卸任的CEO。