基于物种特异性InDel标记鉴别美洲黑杨与小叶杨的杂交子代*

戴晓港 陈 晨 薛良交 吴怀通 尹佟明

(江苏省杨树种质创新与品种改良重点实验室 南京林业大学 南京 210037)

美洲黑杨(Populusdeltoides)和小叶杨(P.simonii)分别属于杨属(Populus)的黑杨派(Sect.Aigeiros)和青杨派(Sect.Tacamahaca)。美洲黑杨天然分布于北美洲的中、东部,其生长迅速、干形通直、材质优良,是欧亚大陆和北美洲工业用材经济价值和遗传育种价值最高的树种(Crosetal.,1984)。小叶杨天然分布于我国北方地区12个省市,具有耐旱、耐寒、易生根等特点,是中国重要的林木资源及栽培树种(吕文等,2001),但其生长缓慢、干形较差。自1954年徐纬英(1958)开展杂交育种项目获得杂种小黑杨(P.simonii×P.nigra)之后,从1979年开始,以引进的美洲黑杨‘I-69’(P.deltoides‘Lux’)为母本,分别与小叶杨和青杨(P.cathayana)杂交,选育出NL105杨(P.deltoides×P.simonii‘Nanlin105’)、NL106杨(P.deltoides×P.simonii‘Nanlin106’)(王明庥等,1988)、陕林4号(P.deltoides×P.cathayana‘Shaanlin No.4’)(符毓秦等,1990)等一批美洲黑杨和青杨派的优良杂交子代(马常耕,1995),经过栽培试验,证实杂种后代具有较强的杂种优势,表现出速生、主干通直、耐旱、耐贫瘠等优点(苏晓华等,2004)。因此开展杨树的种间杂交育种工作,对培育速生、适应性和抗逆性强的杨树新品种具有重要意义。

由于林木的育种周期长,根据形态性状辨识杂交子代的真实性需要漫长的时间,因此建立一种快速、可靠且在苗期就能对杂交子代真实性鉴定的方法极为重要。分子标记的发展为杂交个体的鉴别提供了可靠的手段。如李毅等(2002)、张玉平等(2015)分别利用RAPD标记对箭杆杨×胡杨(P.nigravar.thevestina×P.euphratica)、银白杨×新疆杨(P.alba×P.albavar.pyramidalis)杂交子代进行鉴定,确定了种间杂交子代的真实性;AFLP标记也用于银白杨×N001杨(美洲黑杨)(P.alba×P.deltoides‘N001’)杂交子代的真实性鉴定(李晓宇等,2019)。但上述采用的均为显性遗传标记,存在重复性差、操作复杂等缺陷。而物种特异性分子标记可以提高鉴别的准确率,是亲本及子代鉴别的理想遗传标记。本文采用高通量测序数据,开发了美洲黑杨和小叶杨物种特异性分子标记,可用于美洲黑杨与小叶杨杂交子代的真实性鉴定。

1 材料方法

1.1 试验材料

2019年4月,在泗洪县马浪湖林场的美洲黑杨种质资源库、美洲黑杨(T120)×小叶杨杂交F1代群体,分别选取50株美洲黑杨、40株杂交子代,在青海省北山林场自然分布的小叶杨群体中选取50株小叶杨,采集亲本及杂交子代所选植株的新鲜嫩叶,置于冰盒带回实验室用液氮速冻后置于-80 ℃超低温冰箱保存备用。

1.2 试验方法

1.2.1 基因组DNA提取 采用天根新型植物DNA提取试剂盒(DP320)提取基因组DNA,用1%琼脂糖凝胶电泳检测DNA的完整性,ND2000超微量紫外分光光度计测定DNA浓度,然后将DNA稀释至10 ng·μL-1,保存于-20 ℃。

1.2.2 物种特异性Indel位点查找 以美洲黑杨基因组为参考序列,首先采用BWA软件(Lietal.,2010)将美洲黑杨和小叶杨各10个个体的重测序序列比对到参考基因组上,然后用Samtools(Lietal.,2009)将比对的文件转换为SAM/BAM格式,最后用FreeBayes(Garrisonetal.,2012)检测SNP和Indel位点。采用Python脚本提取种内特异但种间长度差异大于5 bp的Indel位点,并从美洲黑杨基因组中提取这些位点上下游各300 bp的序列用于引物设计。

1.2.3 引物设计及通用性分析 采用pirmer3进行引物设计,引物GC含量在40%~60%,退火温度55~60 ℃,目的片段长度150~200 bp。将设计的引物采用SeqHunter2(Yeetal.,2012)与小叶杨基因组比对,保留上下游引物序列和小叶杨基因组最多只有1个碱基差异且扩增目的片段符合预期的引物,初步认为这些引物在美洲黑杨和小叶杨中通用,将这些引物送金斯瑞生物科技股份有限公司合成。

1.2.4 引物通用性及特异性验证 首先用美洲黑杨和小叶杨各一个个体的DNA进行引物通用性及多态性初步验证。PCR扩增反应在ABI 9700 PCR扩增仪上进行,采用15 μL反应体系:10×Buffer(Mg2+)1.5 μL,2.5 mmol·L-1dNTP 0.6 μL,10 ng·μL-1DNA模板1.5 μL,正向和反向引物(2 μmol·L-1)各1 μL,pfu Taq (5 U·μL-1)0.2 μL,DMSO 0.6 μL,最后用ddH2O补足至15 μL。PCR扩增反应程序为:95 ℃预变性3 min;95 ℃变性30 s,60 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,共35个循环;最后72 ℃延伸7 min,15 ℃保存。PCR扩增产物用8%非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测,180 V恒压电泳90 min,用0.1%硝酸银银染15 min,最后用2% NaOH + 1%甲醛显影5~7 min直至条带清晰。选取在美洲黑杨和小叶杨均能扩增且产物长度存在差异的引物,再对美洲黑杨和小叶杨各50个个体进行扩增,选出种内保守、种间存在差异的物种特异性引物。

1.2.5 物种特异性引物进行种间杂交子代鉴别 选取上述筛选出的物种特异性引物,对所有美洲黑杨和小叶杨的杂交子代进行扩增,根据非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测结果,进行种间杂交子代的真实性判别。

2 结果与分析

2.1 InDel引物设计及通用性分析

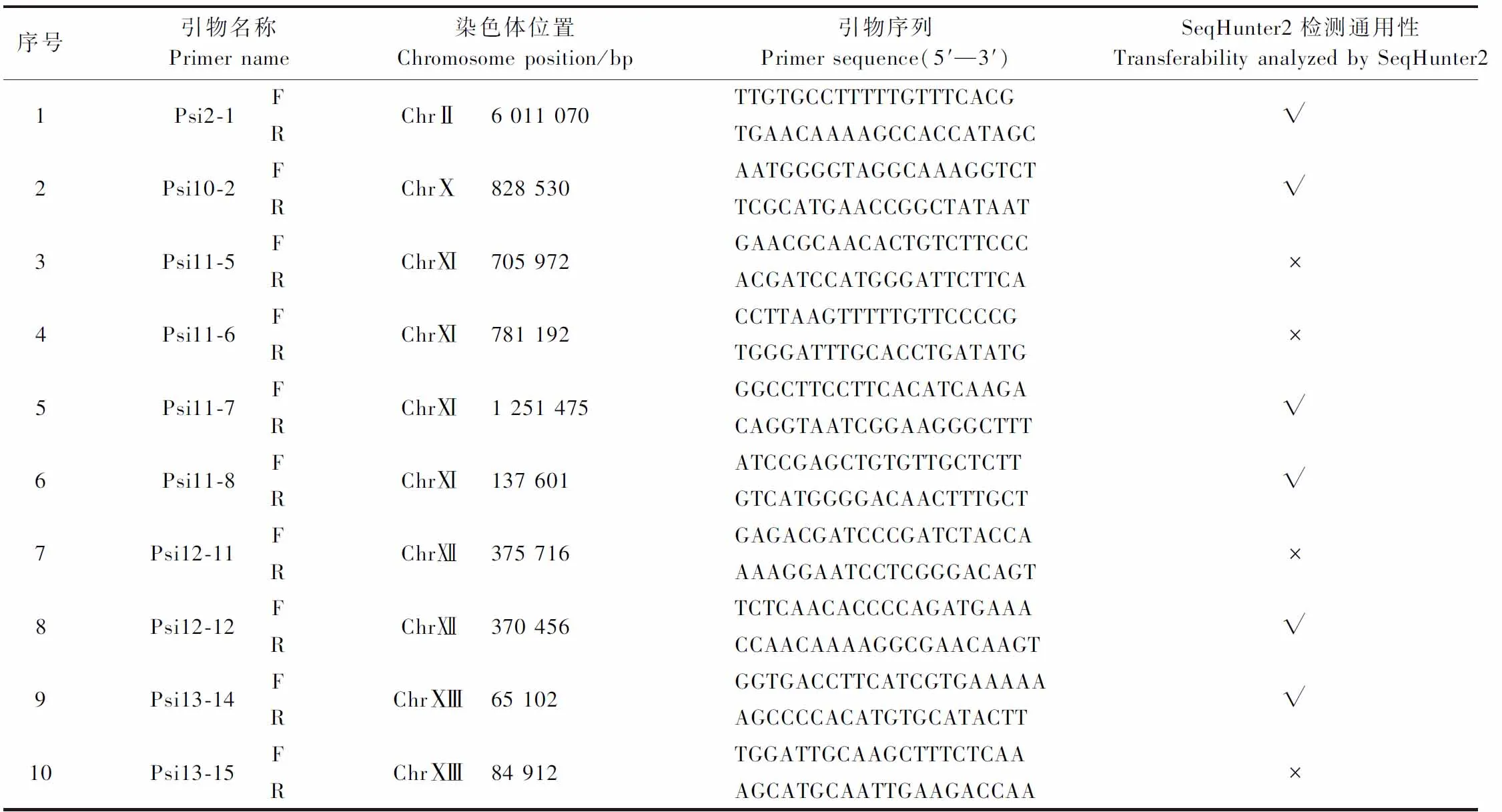

分别将10个个体的美洲黑杨和小叶杨重测序序列比对到美洲黑杨基因组,共获得长度差异大于5 bp的InDel位点359 733个,其中种内特异、种间差异的InDel位点18 418个。在美洲黑杨基因组中提取种内特异、种间存在差异的InDel位点的序列,采用Primer3共在17 956个位点成功设计引物。从不同的染色体上,共随机选取10对引物(表1),采用SeqHunter2将这些引物序列比对到小叶杨基因组,其中有6对引物在小叶杨基因组中序列匹配度大于95%,且与目的片段长度相符,设计引物通用率达60%以上(表1)。

表1 SeqHunter2检索获得的10对InDel引物在小叶杨中的通用性Tab.1 Ten pairs of universal InDel primer retrieved by SeqHunter2 in P. simonii

2.2 多态性InDel引物筛选

随机选取美洲黑杨和小叶杨各1个样品的DNA对SeqHunter2搜索获得的6对通用性引物进行PCR扩增验证。扩增产物经8%非变性聚丙烯酰胺凝胶检测(图1),除Psi10-2在小叶杨中不能扩增产物,其余5对引物均能有效扩增,且产物清晰。Psi2-1和Psi13-14这2对引物,在美洲黑杨和小叶杨中扩增的产物存在明显的差别,可用于美洲黑杨和小叶杨物种特异性引物的进一步筛选验证。

图1 InDel引物在小叶杨(A)和美洲黑杨(B)中的筛选Fig.1 InDel primer screening for P. simonii(A)and P. deltoides(B)

2.3 物种特异性引物筛选

采用美洲黑杨和小叶杨自然群体各50个个体对Psi2-1和Psi13-14引物进行物种特异性验证。引物Psi2-1在美洲黑杨自然群体的50个个体中均仅能扩增出1条128 bp的产物,而在小叶杨自然群体的50个个体中均仅能扩增出1条139 bp的产物(图2A);同样地,引物Psi13-14在美洲黑杨中均只能扩增出132 bp的产物,而在小叶杨中均仅能扩增出1条144 bp的产物(图2B)。这2对引物在美洲黑杨和小叶杨扩增出的产物在种内高度保守,而在种间存在明显差异。

图2 引物Psi2-1(A)和Psi13-14(B)扩增美洲黑杨和小叶杨的结果Fig.2 Partial amplification results of primer Psi2-1(A)and Psi13-14(B)in P. simonii and P. deltoides1-12:美洲黑杨;13-24:小叶杨。1-12:P. deltoides;13-24:P. simonii.

2.4 引物特异性验证

从青海收集的小叶杨自然群体中随机选取10个个体,分别从密西西比州、德克萨斯州收集的美洲黑杨自然群体中随机选取5个个体,以及美洲黑杨与小叶杨杂交子代4个,共24个个体用于物种特异性引物及种间杂交子代的真实性验证。引物Psi2-1在10个美洲黑杨个体中仅扩增出特异性为128 bp的产物,在10个小叶杨个体中仅能扩增出特异性为139 bp的产物,而在4个杂交子代中能同时扩增出128 bp和139 bp 2条产物(图3A)。引物Psi13-14在10个美洲黑杨个体中扩增出特异性为132 bp的产物,在10个小叶杨个体中只能扩增出144 bp的特异性产物,而在4个杂交子代中均能扩增出132 bp和144 bp 2条产物(图3B)。在上述筛选出的2对InDel引物中,在美洲黑杨和小叶杨中都能扩增出种特异的产物,而其杂交子代同时具有美洲黑杨和小叶杨的特异性产物,证明了它们是种间杂交的真实性。2对引物都可以用于小叶杨和美洲黑杨种间杂交子代的鉴定,2对引物的鉴别准确率均为100%,2对引物同时使用可以相互验证,从而保证了种间杂交子代真实性鉴别的准确性和稳定性。

图3 引物Psi2-1(A)、Psi13-14(B)扩增美洲黑杨、小叶杨及其杂交子代的结果Fig.3 Partial results of Psi2-1(A)and Psi13-14(B)primer amplification of P. simonii,P. deltoides and their hybrids1-5:美洲黑杨(德克萨斯州,美国);6-10:美洲黑杨(密西西比州,美国);11-14:美洲黑杨×小叶杨;15-24:小叶杨(中国青海)。1-5:P. deltoides(Texas,USA);6-10:P. deltoides(Mississippi,USA);11-14:P. deltoides×P. simonii;15-24:P. simonii(Qinghai,China).

3 讨论

杨树作为全球分布范围最广、适应性最强的树种,在林业中占有重要的地位。截至2015年,中国杨树人工林面积超过667万hm2,居世界之首。林业生产中推广的杨树良种主要还是通过人工控制授粉杂交培育的。杂交育种仍是目前及今后更长时间杨树新品种培育的重要手段,而开展远缘杂交育种可能会收到更好的效果。我国杨树育种学家开展了黑杨派与青杨派的种间杂交育种,获得了小黑杨、NL105杨、NL106杨等许多具有速生、耐旱、耐贫瘠等优良性状的无性系(李善文等,2004)。目前杨树杂交主要采用室外高枝套袋杂交技术,由于室外套袋授粉容易引起花粉的污染,特别是在种间杂交授粉过程中,因此使用RAPD、AFLP等分子标记技术手段对杨树远缘杂交子代进行真实性鉴定(李毅等,2002;李晓宇等,2019)。但上述采用的均为显性遗传标记,易受外源污染的影响,鉴定存在重复性差、操作复杂等缺陷。共显性SSR也被广泛用于杨树派间杂交子代的鉴别(陈洪伟等,2009;彭儒胜等,2013),但由于鉴定中仅采用了1对SSR引物对种间杂交子代进行真实性鉴别,如果供体花粉在这个SSR位点与母本同种的雄株相同,就会出现鉴别错误,因此陈洪伟等(2009)又采用了AFLP标记对SSR鉴别结果进行验证。而物种特异性引物用于种间杂交子代鉴别时,即使在杂交过程中受到来自于母本同种雄性个体花粉的污染,但子代的遗传信息与母本相同,因此理论上1对物种特异性引物就可以鉴定出真实杂交子代。本试验采用基于全基因组测序开发的美洲黑杨和小叶杨种特异性的InDel引物,筛选出2对InDel引物,分别位于第Ⅱ和第ⅩⅢ染色体上,引物之间也不存在共分离,2对引物中任意1对都可以用于美洲黑杨与小叶杨种间杂交子代的真实性鉴定,鉴定准确率均为100%。

物种特异性引物用于植物种间杂交子代鉴别具有较高的效率,但引物开发首先要有大量的共显性标记,然后还需要大量的自然群体材料进行种特异性验证。张红莲等(2010)对鹅掌楸属(Liriodendron)种间杂交子代鉴别时,从176对EST-SSR引物中仅筛选出1对物种特异性引物,此种方法费时费力,且效率较低。随着测序技术的快速发展,越来越多的植物材料被用于基因组denovo测序或重测序,将种内所有重测序序列比对到参考基因组,根据位点的基因型分型,直接可用于多态性引物或物种特异性引物的筛选。本研究采用美洲黑杨和小叶杨各10个个体的重测序序列,比对到美洲黑杨基因组,共找到种内保守、种间长度差异大于5 bp的位点18 418个,并从6对通用性引物中,成功筛选到2对美洲黑杨和小叶杨的种特异性引物,并通过非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳对自然群体材料进行扩增验证,可以用于黑杨派与青杨派种间杂交子代的鉴别。同时InDel标记与SSR标记相比,它在基因组内分布广泛、密度高、带型稳定、通用性较强(Välietal.,2008)。冯芳君等(2005)发现,InDel标记扩增产物带型比SSR标记清晰简单,且产物的分离效果和稳定性也明显优于SSR。本试验开发的InDel标记为美洲黑杨与小叶杨杂交子代的真实性鉴定提供了一种快速、便捷、准确率高的鉴别方法。

4 结论

本文开展了基于重测序技术的美洲黑杨和小叶杨物种特异性引物开发研究,从10对InDel引物中筛选出2对种内特异、种间存在差异的引物,可以用于美洲黑杨与小叶杨种间杂交子代的真实性鉴定,鉴定的准确率为100%,这为杨树种间杂交选育新品种的真实性鉴定提供了有效的方法。