长江中游经济带土地利用转型风险评估

王 凯, 张绪冰, 卓成刚, 胡守庚

1.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,湖北武汉430074

2.自然资源部法治研究重点实验室,湖北武汉430074

3.中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北武汉430074

1 研究方法

1.1 土地利用转型风险评价指标体系

长江中游经济带定位为中国经济新增长极,中西部新型城镇化先行区,是中国“中部崛起”“一带一路”等国家重点战略区域。20 世纪90年代以来,随着经济发展和城市化进程的加快,长江中游经济带土地利用形态的变化—— 土地利用转型的速度和幅度持续增长,使得潜在的经济、社会与生态风险日趋凸显,如果解决不及时将影响该区域甚至全国经济的可持续发展。因此,研究土地利用转型的风险评估方法,实现对长江中游经济带土地利用形态变化所导致的经济、社会与生态风险的有效评价,具有重要的研究、应用价值与现实意义。

土地利用转型是指与经济社会发展阶段的转型相对应的土地利用形态在时序上的变化[1-4],这一变化使经济社会的发展存在潜在风险。目前国内外学者致力于土地利用转型对经济社会与生态环境的影响研究,其中针对经济社会的影响研究主要包括土地利用转型的社会经济驱动力[5-6]、土地利用转型与社会经济发展之间的响应规律和耦合协调机制[7-8]。针对生态环境的影响研究主要集中在土地利用转型对土壤性质、土壤有机碳储量、流域水质的影响评估[9-11]。土地利用转型风险评估首先出现在生态环境影响研究中,其思想是从景观生态学角度分析评价土地利用变化带来的生态风险[12-14]。文献[15] 研究了土地利用转型风险分类问题,认为土地利用转型风险包括经济风险、生态风险和社会风险。然而针对这3 类风险的评估还停留在评价体系的探讨层面[16],有待于进一步研究。

现有研究主要利用由土地利用面积、土地利用动态度、景观破碎度等指标构建的生态风险指数进行生态风险评估[12-14],而对经济与社会风险的评估方法研究还未形成相关成果。土地利用转型是一个多目标的复合系统,因此转型过程受到多个因素的影响。土地利用的最佳形态则是指:在当时社会经济发展水平和资源配置格局下,最接近城市土地利用最优状态同时又远离土地利用最差状态的形态[17]。基于多目标决策的逼近理想解排序法(technique for order preference by similarity to ideal solution, TOPSIS)首先在目标空间中定义一个测度,然后测算目标靠近理想解和远离负理想解的程度进行综合评估[18],该方法能够系统地分析土地利用转型经济、社会及生态的现实状态与理想状态的差距,真实反映土地利用转型存在的风险问题。因此,本文基于熵权-TOPSIS 的评估模型实施土地利用转型风险评估,根据障碍度分析方法进行土地利用转型风险因子的识别,对长江中游经济带地区1990—2015年土地利用转型的经济、社会、生态风险进行评价,以期为政府部门对长江中游经济带土地利用的规划与管理提供支持。

土地利用转型与人类的经济社会活动之间是长期相互作用的。首先人类活动对土地的利用方式产生直接作用,在长时序的影响下会造成区域土地利用结构的改变,进而影响人类的生产和生活方式,使得区域间经济社会与生态环境的状态及其发展趋势存在差异,产生不同程度的风险;同时人们采取相应的措施来减轻、恢复和预防土地利用转型所带来的负面影响。因此,本文采用“压力- 状态- 响应”框架[19-20],从压力影响、现实状态和响应措施等角度进行风险因素分析。其中:压力指标反映土地利用转型对区域经济社会产生的促进效应或负面影响,以及造成的生态环境压力;状态指标反映土地利用转型下区域经济社会的发展情况,人民生活水平以及在生态压力影响下所呈现的生态环境状态;响应指标反映人们为减缓经济社会压力以及改善生态环境所采取的相关措施。

土地利用转型的过程往往伴随着耕地、建设用地、未利用地的面积变化。经济压力主要体现在建设用地减少与未利用地增加对区域城市化发展的制约,进而影响城市地均GDP 与地均工业生产总值等指标。在现有耕地与公共基础设施资源的基础上,人口密度的增长和城乡人口比例不协调等因素将加大耕地、公共基础设施等资源与社会需求间的矛盾,可以利用地均从业人数、人均耕地面积以及人均道路面积指标来反映土地利用转型对社会状态的间接影响,而加强产业投资与生产效率是减缓土地利用转型经济社会风险的有效措施。因此,本文以地均固定资产投资、农田机械总动力来评估经济社会响应[21-23]。土地利用转型过程中的耕地开垦与城镇化建设会导致植被覆盖面积的减少,而污染物排放与农业化肥的使用也会加大土地利用转型对生态环境的负面影响。因此本文以工业废水排放量、单位面积化肥施用量和垦殖指数作为土地利用转型的生态压力评价因素,利用森林覆盖率、水土协调度、人均公共绿地面积评估生态状态,以工业固体废物综合利用率和建成区绿化覆盖率指标反映土地利用转型过程中对生态环境的保护力度[24-25]。

基于上述分析,共选取21 个指标,如表1 所示。该指标体系可以客观地反映土地利用转型对区域经济社会与生态环境的直接影响,以及土地利用转型影响下的经济社会与生态发展情况,进而来评估经济、社会和生态风险状态。

表1 土地利用转型风险评价指标体系Table 1 Index system for risk assessment of land use transition

1.2 土地利用转型风险评估与预警方法

1.2.1 基于熵权-TOPSIS 模型的土地利用转型风险评价

本文在构建了土地利用转型风险指标评价体系后,通过熵权法计算指标权重,然后应用TOPSIS 模型进行风险等级评价[18,26],具体评价如下:

1)土地利用转型风险分类。土地利用转型风险的评价单元包括评价区域和风险类型两个要素,其中评价区域包括长江中游经济带地区全部城市,风险类型包括经济风险、社会风险和生态风险。

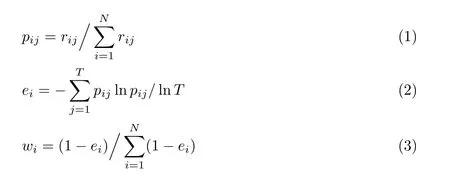

2)指标权重计算。采用熵权法进行指标权重计算如式(1)~(3) 所示:

式中:pij(i= 1,2··· ,N;j= 1,2,··· ,T) 为第j时间段第i项指标值占N项指标值总量的比重;ei为指标的熵值;wi为第i项指标的权重;rij为评价单元第j时间节点的第i项指标的标准化值;N为风险评价体系中的指标数量(本文中经济、社会与生态风险的指标数量分别为6、7、8);T为时间节点的数量,本文采集1990年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年共6 个时间节点的指标值,因此T=6。

3)风险等级评价。本文采用TOPSIS 方法进行风险等级评价,即利用贴近度反映评价对象当前状态与其最优状态的贴近程度,其值越小表示该评价单元土地利用转型风险程度越高。风险等级评价的具体过程如下:

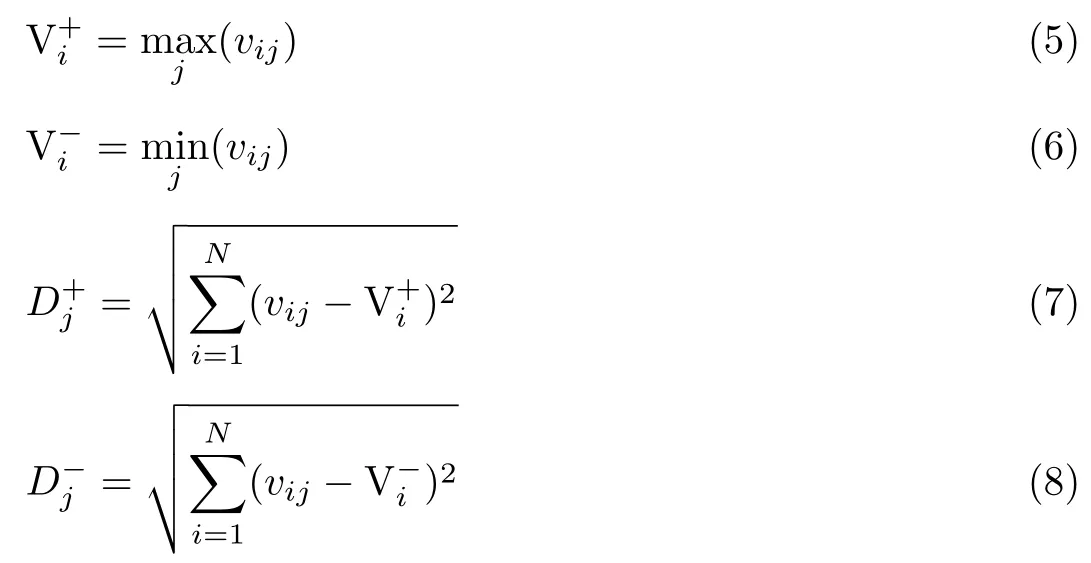

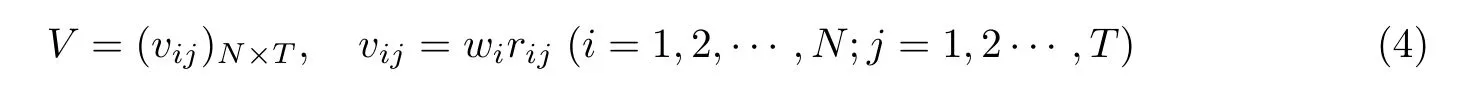

首先建立风险评价指标的加权规范化矩阵V,公式为

式中:vij为评价单元第j时间节点的第i项指标的规范化值。

然后针对任意的第i项评价指标,计算其加权指标在前述6 个年份中的最大值项与最小值项,即正负理想解如式(5) 和(6) 所示。接着计算评价单元任意第j年度的正负理想解距离如(7) 和(8) 所示。

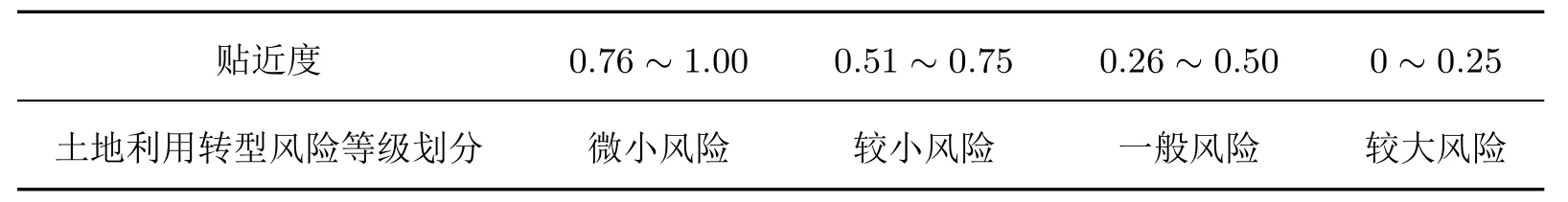

如式9 所示,计算评价对象第j年度风险评价值距离最优解的贴近度Cj。最后将贴近度的值与风险等级划分标准进行比较(如表2 所示),确定评价单元第j年度的土地利用转型风险等级。

表2 土地利用转型风险贴近度与风险等级划分Table 2 Closeness degree and risk grade of land use transition

1.2.2 基于障碍度模型的土地利用转型风险因子识别

在土地利用转型风险评价的基础上,开展对导致风险产生的障碍因素即风险因子的识别,为土地利用相关制度的调整与政策措施的制定提供理论支持。本文通过引入因子贡献度、指标偏离度与障碍度3 项指标构建障碍度模型[17-18],实现对长江中游经济带土地利用转型的风险因子识别。具体过程如下:

首先计算因子贡献度Rik(表示评价对象第k项准则层中指标i占总目标的权重)和指标偏离度Mi(表示指标i与区域土地利用转型理想状态之间的差距),公式为

式中:Wk为准则层k的权重,准则层采用等值赋权;wik为第k项准则层中指标i的权重,应用熵权法计算各项准则层的指标权重;Lk为第k项准则层包含的指标数量;K表示风险评价体系中的准则层数量(例如表1 所示本文经济、社会与生态风险的准则层数量均为3);ri为指标i的标准化值。

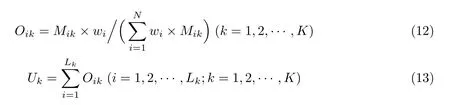

然后计算评价对象第k项准则层第i项指标的障碍度Oik以及准则层k的障碍度Uk,公式为

最后进行风险因子识别,对各项指标的障碍度进行排序,将障碍度最大的指标作为该区域的风险因子。

2 长江中游经济带土地利用转型风险评估

通过熵权-TOPSIS 模型计算1990—2015年6 个年份长江中游经济带土地利用转型的经济、社会与生态风险等级,并基于障碍度模型识别风险因子。

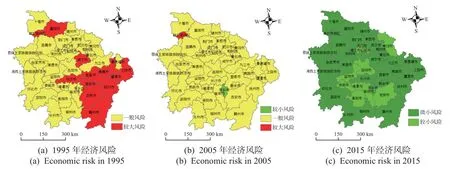

2.1 长江中游经济带土地利用转型经济风险

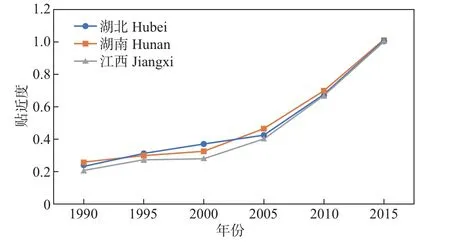

长江中游经济带土地利用转型经济风险等级分布如图1 所示,可以看出,长江中游经济带地区经济风险整体上呈逐渐下降的趋势。1990—2005年长江中游经济带地区的城市化处于稳定发展阶段,土地利用转型经济风险均处于一般及以上风险等级,其中较大风险区域由59.5% 降低至2.4%。之后长江中游经济带进入经济快速发展阶段,2010年已不存在经济风险较大地区,2015年全域经济风险均已达到较小及以下等级,其中微小风险区域已超过78%。图2 表示了湖北、湖南、江西3 个省份土地利用转型经济风险的贴近度变化趋势,其贴近度越大反映风险越低,可以看出以上3 省的经济风险呈现平缓到快速的下降趋势。其中湖北与湖南的经济风险状态基本相同,在1990—2005年主要以一般风险为主。由于襄阳、神农架林区、娄底、岳阳等城市的工业发展相对落后,其地均GDP 与工业总产值较低是出现较大经济风险的主要原因。随着建设用地面积的快速增长,湖北与湖南的土地利用转型经济风险下降至较小风险及以下,2015年湖北微小风险城市占78.6%,仅天门、仙桃、黄冈处于较小风险,其主要风险因子为建成区面积;湖南微小风险城市占57.1%,益阳、岳阳、娄底、湘潭、株洲、衡阳主要因工业生产总值较低引发较小经济风险。江西省1990年经济风险大于其他地区,较大风

图1 长江中游经济带土地利用转型经济风险等级分布Figure 1 Economic risk level distribution of land use transition in the Middle of the Yangtze River Economic Belt

图2 土地利用转型经济风险贴近度变化趋势图Figure 2 Trend chart of the economic risk assessment closeness degree of land use transition

2.2 长江中游经济带土地利用转型社会风险

险区域超过81.0%,工业生产总值与地均GDP 是其主要经济风险因子。2000年江西省经济风险呈现明显的下降趋势,2005年已达到长江中游经济带平均水平,其中萍乡市首次出现较小风险,主要因为其建成区面积同比增长了87.5%,极大地减缓了当地经济风险。2015年江西91.0% 的城市达到微小风险,仅吉安市出现较小风险,主要风险因子仍是建成区面积。

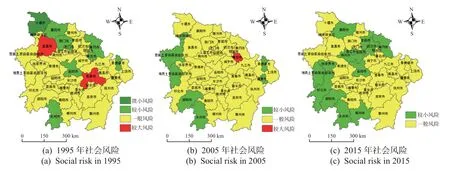

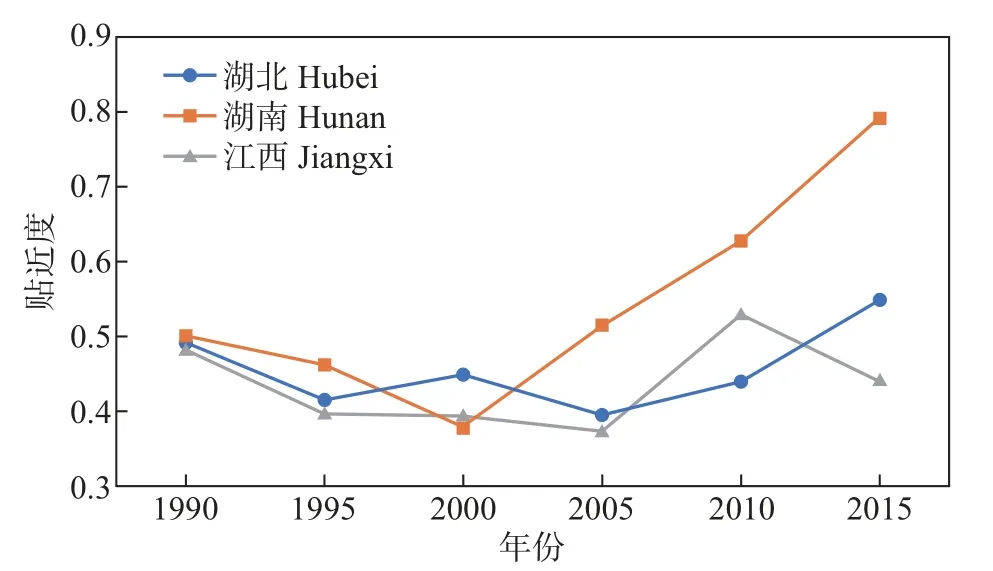

长江中游经济带土地利用转型社会风险等级分布如图3 所示,可以看出,长江中游经济带土地利用转型社会风险主要以一般风险和较小风险为主,且风险呈先上升后下降的趋势。其中土地利用转型较大的社会风险出现在1990—2005年,2005年之后社会风险逐渐减少,至2015年达到最低状态,其中较小风险城市占全域的33.3%。由图4 可知长江中游经济带地区3 个省份的社会风险变化趋势存在差异,其中湖北省整体社会风险呈现先上升后下降、再上升再下降的波动趋势。1990—2005年武汉、襄阳、仙桃、潜江等城市的社会风险较为稳定,保持在一般风险状态,而宜昌、十堰市、襄阳、黄冈、黄石等城市呈现上升趋势。同期宜昌与黄石分布出现较大社会风险,其影响社会风险的主要因子分别是人均耕地面积与耕地压力指数。2005年后湖北省加大农业生产力投入,整体农业机械化水平大幅提升,耕地压力指数明显下降,2015年社会风险达到最低状态,其中一般及以上风险由2005年的94.1% 降至47.1%。通过风险因子分析可知,非农人口比例不断增加及人均耕地面积逐渐减少是影响湖北省土地利用转型社会风险的主要因素。湖南省社会风险呈先上升后下降的变化趋势,2000年湖南省平均社会风险达到最大,其中地均从业人数与耕地压力指数是主要风险因子。之后湖南省社会风险逐渐降低,2015年一般风险地区占比由2000年的85.7% 降低至50.0%,其中机械总动力与人均道路面积显著提升,意味着随着经济的发展和公共设施的完善,各个地级市的整体社会风险情况有所改善。江西省社会风险呈先上升、后下降、再上升的趋势,在1990—2005年其社会风险大于其他省份,其中宜春市出现较大社会风险,主要原因是地均从业人数较少,仅占江西省平均从业人数的23.4%,2005年后社会风险出现下降趋势,2010年江西省社会风险达到最低,一般风险区域占27.3%。之后社会风险持续增加,2015年江西省社会风险全部处于一般风险状态,其地均从业人数与耕地压力指数是主要风险因子。

图3 长江中游经济带土地利用转型社会风险等级分布Figure 3 Social risk level distribution of land use transition in the Middle of the Yangtze River Economic Belt

图4 土地利用转型社会风险贴近度变化趋势图Figure 4 Trend chart of the social risk assessment closeness degree of land use transition

2.3 长江中游经济带土地利用转型生态风险

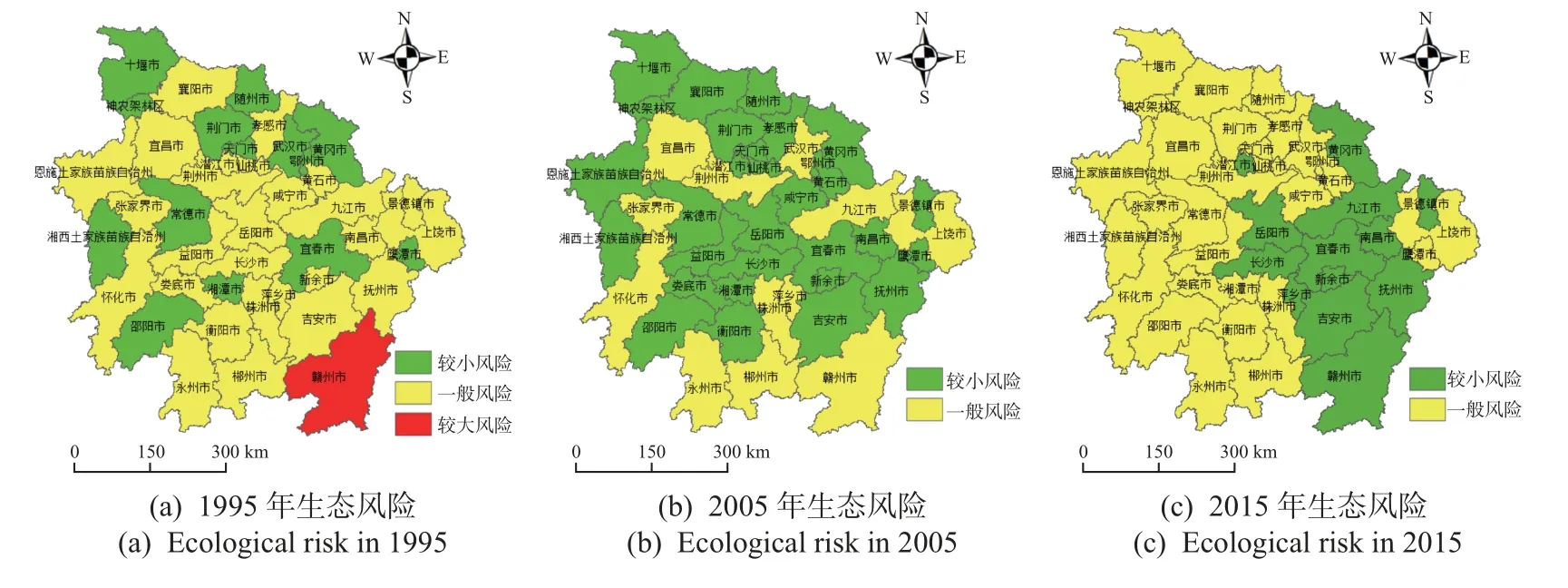

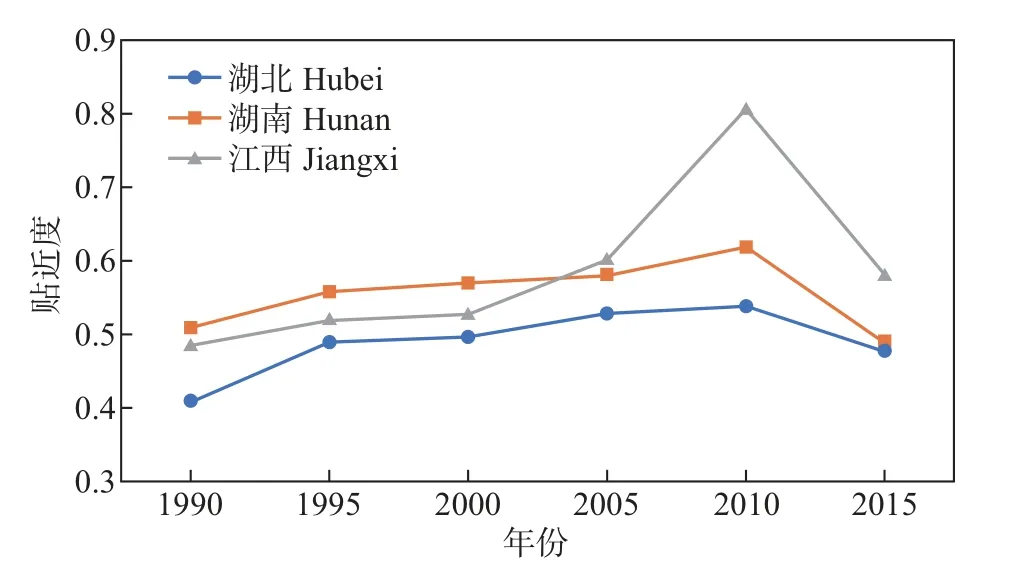

长江中游经济带土地利用转型生态风险在25年间呈先下降后上升的变化趋势。从图5长江中游经济带土地利用转型生态风险等级分布可知,1995—2005年土地利用转型生态风险一般及以上风险由66.7% 降低至47.6%,2010年达到最低,其一般风险及以上区域仅7.1%。2010—2015年生态风险开始增大,2015年全域一般风险区域增加至69%。其中湖北与湖南省25年间具有相同的变化特征,由图6 可以看出,两省的土地利用转型生态风险变化趋势较为平缓,1990—1995年以一般风险为主,其主要风险因子均为工业废水排放量。在1995—2010年两省生态风险呈逐渐下降趋势,其主要原因是工业固体废物综合利用率、建成区绿化覆盖率、垦殖指数等指标不断增加,以及工业废水排放量减少。然而2010年后湖北湖南的生态风险明显增大,两省共26 个地级市由较小或微小风险转化为一般风险状态,其中森林面积减少、固体废物利用率降低,以及水体协调度下降是湖北湖南生态风险增加的主要因素。江西省1990—2015年土地利用转型生态风险呈逐年下降后上升的趋势,其中1990—1995年因固体废物利用率、森林覆盖率和建成区绿化覆盖率较低导致江西省整体处于一般风险状态;同样在1995—2010年,江西省因固体废物利用率、建成区绿化覆盖率、人均公共绿地面积、水土协调度等指标的增加而降低生态风险。然而在2010年后,江西省因工业废水排放量与单位面积化肥施用量的增加以及建成区绿化覆盖率下降,导致生态风险增大,但江西省总体仍维持在较小风险状态。

图5 长江中游经济带土地利用转型生态风险等级分布Figure 5 Ecological risk level distribution of land use transition in the Middle of the Yangtze River Economic Belt

图6 土地利用转型生态风险贴近度变化趋势图Figure 6 Trend chart of the ecological risk assessment closeness degree of land use transition

3 结 语

本文基于“压力- 状态- 响应”框架构建了土地利用转型经济、社会与生态风险评价指标体系,研究了基于熵权-TOPSIS 法的土地利用转型风险评价及基于障碍度模型的风险因子识别方法。完成了1990—2015年长江中游经济带各区域土地利用转型风险评价,分析了长江中游经济带土地利用转型经济、社会、生态风险因子,能够满足对土地利用转型潜在风险的监测与预警需求,为提高长江中游经济带地区土地利用转型管控与辅助决策提供依据。主要结论如下:

1)1990—2015年长江中游经济带地区土地利用转型经济风险整体上呈逐渐下降的趋势,1990—2005年随着长江中游经济带城市化水平的发展,其土地利用转型经济风险由较大风险转化为一般风险,2005年后经济风险的下降速率增大,2015年总体达到微小风险状态;长江中游经济带土地利用转型社会风险主要以一般风险和较小风险为主,风险呈先上升后下降的趋势,其中1990—2005年出现较大社会风险,主要位于湖北与江西,2005年之后社会风险逐渐减少,2015年达到最低状态;长江中游经济带土地利用转型生态风险呈现先下降后上升的变化趋势,1990—1995年生态风险以一般风险为主,1995—2010年土地利用转型生态风险逐渐降低,2010年降低至较小及以下风险状态,而2010年后生态风险开始增大,其中江西社会风险明显低于湖北和湖南。

2)1990年建设用地与建成区面积较小是导致长江中游经济带土地利用转型经济风险的主要因素,随着长江中游经济带城市化的快速建设,地均DGP、地均工业总产值、地均固定资产投资及建设用地面积的增长是土地利用转型经济风险下降的主要因素;人均耕地面积与耕地压力指数是最初影响湖北土地利用转型社会风险的主要因素,社会风险随着农业机械化水平的提升与耕地压力指数的下降而降低,2015年非农人口比例代替耕地压力指数成为湖北新的社会风险因子,而地均从业人数与耕地压力指数是影响湖南和江西土地利用转型社会风险的共同因素;在生态风险方面,工业废水排放量与固体废物利用率是1990—1995年影响长江中游经济带土地利用转型生态风险的主要因素。1995—2010年,工业固体废物综合利用率、建成区绿化覆盖率、垦殖指数、人均公共绿地面积的增加,以及工业废水排放量减少是土地利用转型生态风险降低的主要原因,而2010年后森林面积、固体废物利用率、水体协调度减少,以及工业废水排放量与单位面积化肥施用量的增加是导致土地利用转型生态风险复增的重要因素。

(编辑:管玉娟)