城市绿地使用状态评价体系构建研究

杨 丽

(呼和浩特职业学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

1 相关概念论述

1.1 城市绿地

城市绿地通常是指在城市中由各类天然绿地或人工修建的绿地共同组成的城市绿色空间,其包括了公园绿地、居住区内部绿地、防护绿地、道路附属绿地等各种类型与功能的绿地,但不包含城市内用于生产的经济林带。

城市绿地作为维持城市生态系统稳定的重要组成部分,其通过绿地内各类植物生产过程中所进行的生理作用来起到净化空气、调节大气湿度、减少城市噪音污染、抑制扬尘、杀菌除菌、降低水土流失等生态功能。植物所进行的光合作用能够释放大量的氧气,从而补充城市日常的耗氧量,同时,城市绿地还能成为城市居民防灾避难的重要场所,一旦城市中出现突然性自然灾害,城市绿地所拥有的空间条件能够满足灾民临时居住、救灾力量中转调度所需[1]。

1.2 城市绿地使用状态评价

使用状态评价理论是20世纪60年代由美国普莱赛等学者提出,并在所出版的《使用状态评价》中对其首次进行了系统性论述。在这一著作中,使用状态评价的对象为建筑物,其关注的内容分别为建筑物使用者的需求、设计成败以及建成后的建筑物性能等。随后,使用状态评价理论被逐步应用到城市规划、园林景观设计等领域。

使用状态评价作为设计人员与使用者之间进行沟通的有效方式,能够彻底打破使用者与设计者之间的壁垒和隔膜,从而为设计者发现类似项目在设计阶段存在的缺陷,并为已建成的项目进行下步更新和改造提供重要的依据,使之能够在项目升级改造过程中得到进一步完善[2]。

鉴于城市绿地包含了诸多不同功能类型的绿地,并存在建设时间和建设规模上的差异,对其进行使用状态评价能够更加全面地了解民众对其使用的满意度,并从中不断总结和归纳出城市绿地设计和建设中所存在的问题,如城市绿地规划布局、绿地植物品种、绿地附属设施、绿化景观效果等,进而在下阶段的城市绿地规划、设计、施工、养护等工作中予以改进。

1.3 城市绿地使用状态评价方法

利用层次分析法的基本原理所构建的评价体系不仅能直接将诸多评价指标进行量化,而且能尽量确保每一项评价指标所对应的评价条件相对独立和客观。同时,经过量化分析的指标项更能通过合理的权重分配进一步区分指标项之间的主次关系,进而符合市民群众对不同城市绿地空间的需求。另外,针对于我国不同区域因不同自然环境条件所造成的城市绿地构成上的差异,利用层次分析法所构建的使用状态评价体系通过调整部分评价指标项及其对应的权重值,便可使之满足绝大部分城市对于城市绿地使用状态的评价需求。

2 城市绿地使用状态的相关影响因素分析

对城市绿地进行使用状态评价,其主要目的是为了进一步提高城市绿地的品质,因此在影响因素的选择上综合了绿地在空间布局、景观效果、生态环境、运行管理等多方面的影响因素,以力求达到使用状态评价的深度与广度。

2.1 空间布局

城市绿地空间布局的优劣直接体现在居民前往各类绿地中进行游园所耗费的时间,空间规模较大的绿地为居民提供游览或使用的场地空间更为丰富,居民每次使用绿地的时间将更长。同时,作为城市绿地的主要服务对象,绿地周边常住居民的数量也会对城市绿地的使用情况产生影响。另外,绿地内部景观空间分隔和功能区域也会对不同年龄阶段使用人群的使用评价造成影响。

2.2 生态环境

城市绿地具有净化大气环境、减少水土流失、降低噪音污染等方面的作用,城市绿地空间中清新的空气、幽静的环境不仅能大幅提高居民在游览绿地中的体验和感官享受,而且其对于城市生态环境的改善起到了至关重要的作用。同时,城市绿地中丰富的植物覆盖配以大小适宜的水体后,还能为各类生物提供优良的栖息地,使其成为城市中各类野生动物的天堂[3]。

2.3 绿地景观效果

城市绿地除了具备一定的生态功能外,各类植物以及景观小品所展现的景观效果也成为了城市居民拥抱大自然的重要途径,通过植物的季相变化、各类植物的互相搭配,能够在钢筋混凝土的“都市森林”中模拟出接近于自然界的景色。同时,利用地形堆叠、水系沟通所创造的山水,使城市绿地的景观效果更上一层楼。

2.4 绿地配套设施

城市绿地因其优美宜人环境而被市民所欣赏,而在市民欣赏园林景观的过程中还涉及到城市绿地中的各类附属设施,如公共厕所提供了游客如厕的地方,停车场供游客停放交通工具,交通导引标识为游客指明游览方向,游步道方便游客前往绿地各处。因此,各类配套设施的完备程度也会影响市民对绿地的使用状态评价。

3 确定评价指标因子

3.1 空间布局因子的确定

空间布局对于市民使用情况的影响性主要体现在城市绿地的分布情况及绿地内部空间等两大方面,其中绿地分布情况直接关系到市民到达绿地的距离。如果绿地分布在离居住区较远的区域内,市民只有在节假日才能有时间前往绿地进行游览,而部分城市聚居区附近的绿地,市民可利用工作日的茶余饭后短暂地进行游览。由此可见,城市绿地的分布情况及与居住区的距离与绿地的使用评价成正比,而上述两项影响因子可进一步提炼为城市绿地的服务半径。

鉴于部分城市绿地与居住区距离较远,市民无法通过步行前往绿地进行游览,故在绿地空间布局上应结合现有的公共交通体系或根据绿地体量设置足够的停车场以供市民交通需求[4]。

城市绿地因其空间大小上的差异造成了同时容纳市民游览的数量存在一定差异,部分交通较为便利的绿地由于占地面积较小,短时间内涌入大量游客后会使绿地空间拥挤不堪,甚至在意外发生时容易引发游客踩踏等安全事故。

3.2 生态环境因子的确定

城市绿地的生态效应主要体现在绿地对城市区域内大气、噪音、水体等环境因子的改善,例如植物通过光合作用不断地释放新鲜氧气,植物体表的绒毛组织能起到吸附大气中各类细小悬浮颗粒物的作用;城市街道上行驶的车辆或工厂企业在生产过程中所产生的噪音也能够为绿地所隔绝。因此,在筛选城市绿地使用状态评价指标的生态环境因子时,应当充分考虑大气环境、噪音控制、水土保持等环节,可通过生态环境的改善来进一步丰富绿地区域的生物多样性。

3.3 景观效果因子的确定

城市绿地景观主要包括植物景观、水体景观以及各类景观小品等,其中的水体景观和景观小品往往与植物景观相结合,从而形成整个绿地中的视觉焦点,在绿地中往往将这些视觉焦点称之为景观节点,其通常具备画龙点睛、承上启下的作用。植物景观是由各类植物所构成,也正因如此,自然界中植物所必备的花开花谢、瓜熟蒂落、落叶纷纷等景象也成为了绿地中独特的景观亮点。

3.4 配套设施因子的确定

鉴于城市绿地配套设施种类繁多,而且不同功能和面积绿地在各类设施的分布数量和密度上同样存在较大差异,为了提高评价体系的全面性,故对相关影响因子进行了筛选。随着全民健身热潮的兴起,我国国民在业余时间进行健身锻炼的频率飞速增加,城市绿地中的健身步道既可以与现有的园路相结合,也可单独设置,而慢走这一锻炼方式适应面较广,尤其适合中老年市民进行健身。通过对使用城市绿地的市民年龄层次进行统计,儿童及老年人的占比较高,故在绿地内布置各类健身器材、儿童游戏设施等游乐设备能吸引更多上述年龄层次的居民。通常情况下,中青年人群使用城市绿地的时段主要集中在工作日的夜间或节假日,并且炎炎夏夜的夜间,城市绿地也成为了市民纳凉的好去处,在绿地内设置足够的照明设施是提高绿地夜间使用率的重要保障。我国近年来老龄化趋势较为明显,许多老人由于身体机能衰退,无法正常行动,只能依靠轮椅、拐杖等器械出行,而绿地中优美的环境对于改善老年人的身心健康具有一定的帮助,故绿地中无障碍设施覆盖率也成为了影响部分老年人或伤残人士使用绿地的因素[5]。

4 城市绿地使用状态评价体系的构建

4.1 模糊评价指标构建

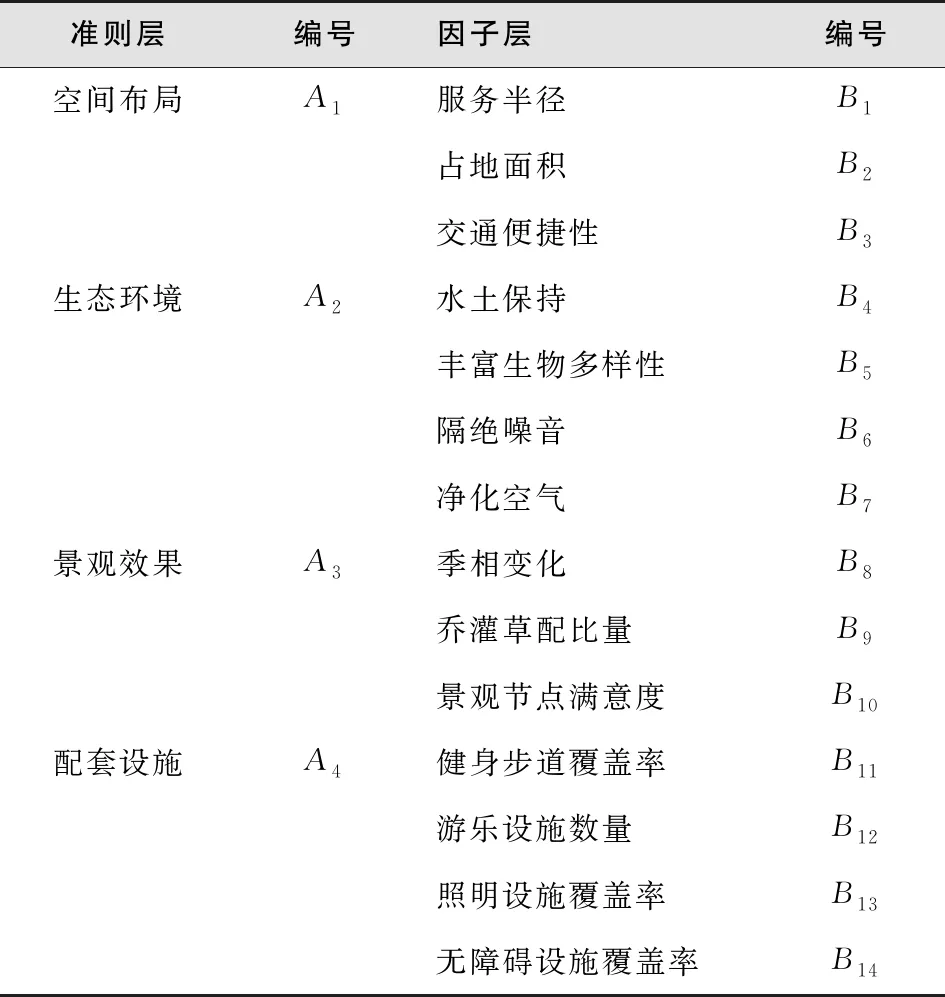

在查阅大量文献资料以及在数位资深专家的指导下,确立城市绿地使用状态评价模型(表1)。

表1 城市绿地使用状态评价模型

表1中,将4个第一层级指标定义为Ai(i=1,2,3,4),即空间布局(A1)、生态环境(A2)、景观效果(A3)、配套设施(A4);二级指标定义为Bj。

4.2 评价体系第一层级权重确定

为更准确地对各项影响因子进行评估,特邀请了10名来自住建部门、园林设计单位、高等院校等单位的专家学者进行评估。通过对第一层级的评价指标进行相互比较,并按其两者之间关系的重要性进行评分,按得分情况将评价等级分为极其重要、十分重要、一般重要、略微重要及同等重要5个等级,分别对应9分、7分、5分、3分、1分,如相关因子之间的关系介于上述5个等级之间,可采用2分、4分、6分、8分予以代替。专家对第一层级的评价指标进行比较,评价结果见表2和表3。

表2 第一层级评价指标专家评价得分

表3 第一层级评价指标比较评价

为了便于对该层级中的各项评价指标进行统一评判,采用归一法对表2中的评价得分进行数据处理。例如:1/4.5=0.222 2,0.5/4.5=0.111 1,2/4.5=0.444 4 ,1/4.5=0.222 2,以此类推从而到了表3中的前四列数据值;第五列中的SUM1值分别为该行的前4项数值之和,即0.222 2+0.250 0+0.125 0+0.353 0=0.950 2,以此类推得到第五列的数值;表3中第六列的数值W为对第五列数值再次进行归一法处理,即0.950 2/4=0.237 6,0.478 7/4=0.119 7,1.120 9/4=0.280 2,1.450 2/4=0.362 6。

为了进一步确保分析数据合理性,遵循层次分析法的基本原理,对表3中第一层次评价指标进行一致性检验。按照矩阵A的不一致程度指标CI=(λmax-n)/(n-1)对其进行矩阵一致性检验,其中n为矩阵评价因子数量,得出CI=(4.253 7-4)/(4-1)=0.084 6,并取平均随机一致性指标RI值为0.90,从而得出随机一致性比率 CR=CI/RI=0.084 6/0.90=0.095 0。鉴于CR值小于0.1,故其一致性检验符合要求。

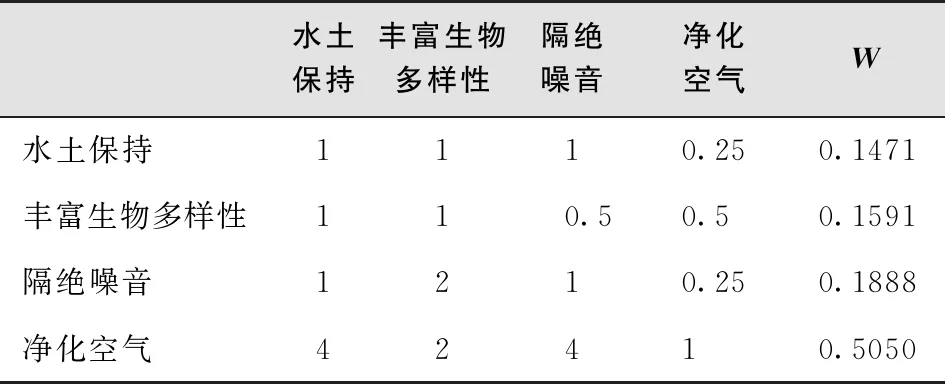

4.3 评价体系第二层次权重确定

在确定完评价体系第一层次的权重后,采用同样的方法,由专家打分和模糊层次分析法评价原理得出相应因子层的权重(表4~表7)。

表4 第二层级评价指标专家评价得分(空间布局)

表5 第一层级评价指标比较评价(生态环境)

表6 第二层级评价指标比较评价(景观效果)

表7 第二层级评价指标比较评价(配套设施)

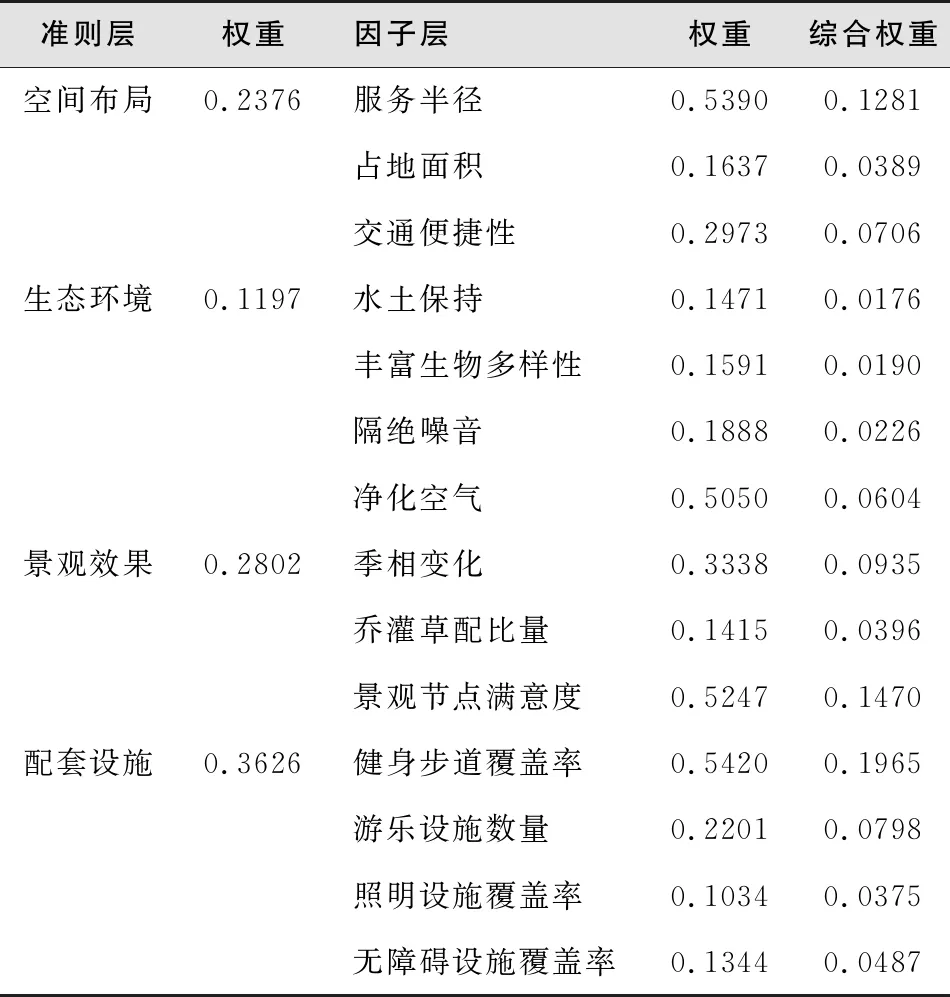

4.4 城市绿地使用状态评价体系综合权重计算

通过上述各层次评价,指标权重的计算方法已初步明确。为进一步确定每一项因子层评价指标项在本评价体系中的综合权重值,需将准则层评价指标的权重传递给其因子层,故因子层中,服务半径(B1)的综合权重为其所属的上一层评价因子权重与其本身权重的乘积,即0.237 6×0.539 0=0.128 1,以此类推,便可得到评价体系所有因子层评价指标的综合权重(表8)。

表8 城市绿地使用状态评价体系综合权重

5 应用与展望

5.1 应用

在应用本文所构建的城市绿地使用状态评价体系对城市绿地的使用状态进行评价时,可通过随机向市民发放包含表6内因子层评价指标的评分表,邀请市民根据其使用城市绿地获得的感受,在1~10分间对评分项进行打分。评估人员在收集完评分表后,将各评价项的评分予以其所对应的综合权重后,便可得到每一位市民对于城市绿地使用状态的评价。通过分析评分的折算和统计,评价人员可获得较为全面的城市绿地使用状态评价反馈信息,而且这些反馈信息均可量化为数据,政府园林部门可针对收集的量化数据获取该城市绿地在使用状态中存在的不足,并根据建设改造投资预算额度合理地分配改造重点。

5.2 展望

由于本文所构建的城市绿地评价体系涵盖了大部分常规的城市绿地类型,部分专业性较强的城市绿地如主题公园、风景区等在使用功能上与其他城市绿地有所区别。但由于模糊层次分析法的适应性较强,在对上述特殊性城市绿地进行使用状态评价时,可适当调整部分评价指标或权重值。例如,在评价儿童公园时,可适当提高配套设施中游乐设施数量的综合权重,并降低健身步道覆盖率的综合权重。