父母情感温暖与随迁子女主观幸福感的关系:积极心理品质的中介作用

严凤平 吕庆燕

摘要:为了考察父母情感温暖对初中随迁子女主观幸福感的影响以及积极心理品质在其中的中介作用,采用父母教养方式评价量表中的父亲情感温暖分量表、母亲情感温暖分量表及积极心理品质评价量表和主观幸福感量表,对深圳市某所初中241名随迁子女进行调查。 结果发现:(1)父母情感温暖与随迁子女的主观幸福感有显著正相关,亦与其积极心理品质有显著正相关,随迁子女的积极心理品质与其主观幸福感有显著正相关;(2)積极心理品质在随迁子女的父母情感温暖与其主观幸福感之间起部分中介作用。

关键词:初中随迁子女;父母情感温暖;主观幸福感;积极心理品质

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)02-0004-04

一、引言

随着城市化进程的加快,越来越多的务工人员来到城市,跟随他们求学的子女称作“随迁子女”。初中随迁子女,即处于初中学习阶段的随迁子女。近年来,随迁子女队伍不断扩大。随迁子女的父母学历不高,收入偏低,生存压力较大,家庭教育方法不科学,陪伴子女时间过少,导致随迁子女成为处境不利群体,面临着诸如教育和城市融入等问题。研究发现,自尊水平越低,家庭支持越少,家庭月收入越低,随迁子女存在严重的心理健康问题的可能性越大[1]。因此,基于随迁子女的不利处境,探讨提高随迁子女幸福感的方法具有很重要的现实意义。况且,随迁子女的幸福感不仅影响其本人的成长、父母的城市融入,也会影响社会的和谐稳定,国家发展的战略目标的实现。

主观幸福感是指个体对其生活质量所做的整体评价,分两个维度:生活满意度和情感体验。其中,生活满意度是指个体对其生活总体质量所做的主观评价;情感体验是指个体对其情感状态的主观评价,进一步可分为两个维度:积极情感体验和消极情感体验。个体的生活满意度越高,积极情感越多,消极情感越少,其主观幸福感就越强。近年来,主观幸福感是积极心理学研究的热点领域。不过,有关随迁子女主观幸福感的研究较少,尤其是随迁子女主观幸福感的影响因素及其内在机制的研究。

随迁子女的父母普遍学历不高,文化程度偏低,陪伴子女的时间偏少,家庭教养方式不够科学,给予孩子的情感温暖有限,在这种情况下,随迁子女的父母情感温暖和其积极心理品质是否会对主观幸福感产生更大的影响呢?然而,目前关于父母情感温暖和积极心理品质对随迁子女的主观幸福感影响的研究比较少。父母情感温暖指父母对子女的养育行为具有支持性、反应性和一致性,换言之,父母能够敏感地觉察子女的需要并及时给予回馈[2]。采用情感温暖教养方式的父母对子女充满关爱,倾向于赞同子女的行为,在情绪或行为上都表现出对子女的积极关注[3]。父母情感温暖对子女的情绪表达能力、人际能力、主动性人格、友谊质量、正性情绪、心理健康有积极作用,对负性情绪、孤独感、嫉妒、问题行为有抑制作用[4-11]。留守儿童的父亲情感温暖在其留守经历与主观幸福感之间起调节作用[12]。由此可见,初中随迁子女的父母情感温暖可能影响其主观幸福感。

积极心理品质也译作“性格优势”,是指个体在先天遗传和后天教育相互作用下形成的,影响个体认知、情感和行为的比较稳定的心理特质。积极心理品质能够为个体拥有幸福的人生奠定基础。塞里格曼认为,积极心理品质能够有效预测个体的幸福感[13]。研究发现,15项积极心理品质不仅和高中生的主观幸福感有显著相关,且与其各个维度有显著的相关[14]。由此可见,积极心理品质的多少可能影响初中随迁子女主观幸福感的大小。

父母教养方式对孩子的心理品质有重要影响:消极拒绝、溺爱以及父母对孩子不一致的教养方式影响小学生的积极心理品质[15];母亲的情感温暖影响大学生积极心理品质的形成[16]。由此可见,父母情感温暖可能会影响初中随迁子女的积极心理品质,并且积极心理品质可能在父母情感温暖与其主观幸福感之间起中介作用。

因此,本研究拟考察初中随迁子女的父亲情感温暖、母亲情感温暖对其主观幸福感的影响,并进一步考察积极心理品质在其父母情感温暖对主观幸福感影响中的中介作用,为提升初中随迁子女的主观幸福感提供有效的干预对策和建议。

二、研究方法

(一)研究对象

于2020年11月对广东省深圳市某所初中随迁子女发放调查问卷,采用整群随机抽样法,累计发放252份问卷,回收241份,有效率为95.6%。其中,男生129名(53.5%),女生112名(46.5%)。

(二)研究工具

1.简式父母教养方式问卷

本研究采用蒋奖、鲁峥嵘、蒋苾菁等[17]修订的简式父母教养方式问卷,从中选择两个分量表,即父亲情感温暖分量表和母亲情感温暖分量表。两个分量表均为7道题,采用4点计分,从1(“从不”)到4(“总是”)。计算各分量表的项目平均分,分数越高表示父(母)亲情感温暖越高。

2.中国中小学生积极心理品质量表

该量表由官群、孟万金和John Keller[18]编制,由六大分量表、15个积极品质构成,共计61道题。采用5点计分法,针对每一个积极心理品质计算项目的平均分,分数越高表明个体该项积极心理品质越多。本研究中积极心理品质总分由六个维度分数相加得到。

3.主观幸福感量表

采用张兴贵、何立国和郑雪[19]于2004年编制的青少年学生生活满意度量表、Diener[20]编制的快乐感量表来测量主观幸福感。两个量表均采用7点计分。其中,青少年学生生活满意度量表包括六大维度:友谊、学业、学校、家庭、自由、环境,总计36个项目;快乐感量表有14个项目,分两个维度:积极情感、消极情感,其中积极情感有6个项目,消极情感有8个项目,针对每一个维度,分数越高表明体验到越多的积极情感或消极情感。本研究中主观幸福感得分计算方法如下:主观幸福感=积极情感得分+生活满意度得分-消极情感得分。得分越高表示其感受到的幸福感越强烈。

(三)数据的收集与处理

采用整群随机抽样,在征得班主任和学生本人同意后,对随迁子女被试发放问卷,回收后剔除无效问卷,采用SPSS17.0进行统计分析。

三、研究结果

(一)主观幸福感的性别差异

对初中随迁子女的主观幸福感在性别方面的差异进行检验,独立样本t检验的结果显示,男生得分(28.89±7.58)和女生得分(28.93±7.64)差异不显著(t=-0.40,p=0.07>0.05)。

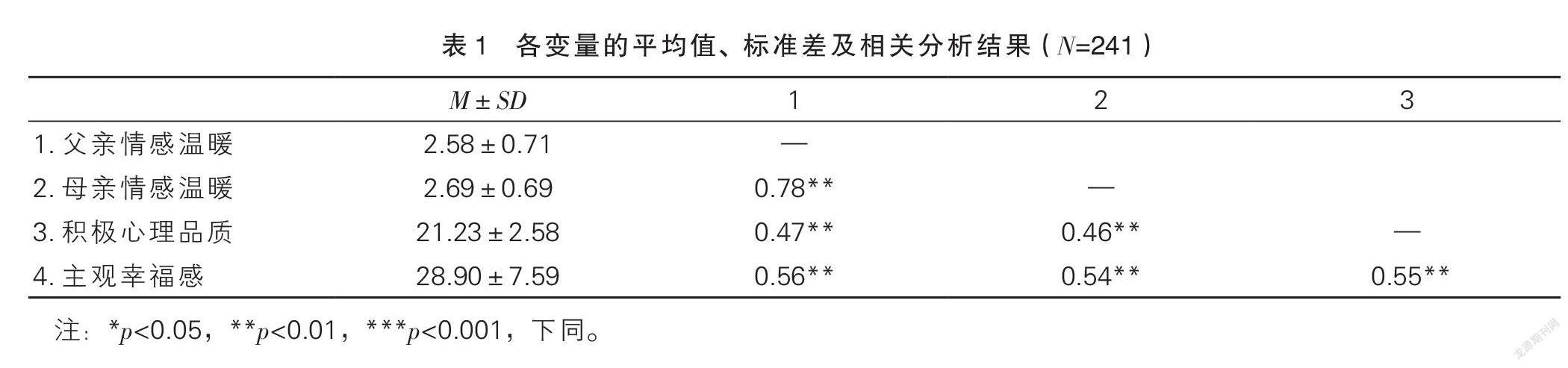

(二)父母情感温暖、积极心理品质和主观幸福感的关系

父亲情感温暖、母亲情感温暖、积极心理品质和主观幸福感等变量的平均数、标准差和相关矩阵如表1所示。结果发现,初中随迁子女的父亲情感温暖、母亲情感温暖与其主观幸福感呈显著正相关;初中随迁子女的父亲情感温暖、母亲情感温暖与其积极心理品质呈显著正相关;初中随迁子女的积极心理品质与其主观幸福感呈显著正相关。

(三)中介作用检验

上述各变量之间的相关分析结果符合中介效应的检验要求。根据Kenny和Baron于1986年提出的因果步骤法,探讨初中随迁子女的积极心理品质在父母情感温暖和其主观幸福感之间的中介效应。分别建立两种教养方式下,教养方式对主观幸福感、积极心理品质对主观幸福感、教养方式和积极心理品质对主观幸福感各3个回归方程,见表2。

从表2可见,在父亲情感温暖和母亲情感温暖两个教养方式的模型建构中,前三个系数显著,说明均有中介效应。而且第四个系数也显著,说明初中随迁子女的积极心理品质在其父亲情感温暖与主观幸福感间有部分中介效应,在其母亲情感温暖与主观幸福感间也有部分中介效应,中介效应占总效应的比值分别为(0.47×0.37)÷0.56×100%=31.1%和(0.46×0.38)÷0.54×100%=32.4%。

四、讨论

(一)初中随迁子女父母情感温暖、积极心理品质和主观幸福感的关系

本研究发现,父亲情感温暖、母亲情感温暖可以正向预测初中随迁子女的主观幸福感,初中随迁子女的积极心理品质与其主观幸福感呈正相关。研究还发现,与母亲情感温暖相比,父亲情感温暖与初中随迁子女的主观幸福感的相关程度更大,原因可能是子女在成长过程中,父亲起到了一些母亲无法替代的作用,例如父亲在性别角色、道德发展、偏差行为、社会适应等方面对子女的影响超过了母亲[21-22]。

本研究另外一个重要发现是,积极心理品质在父母情感温暖与初中随迁子女的主观幸福感之间起部分中介作用。换句話说,父亲情感温暖、母亲情感温暖不仅直接影响初中随迁子女的主观幸福感,还可以通过其积极心理品质影响主观幸福感。一方面,父亲情感温暖、母亲情感温暖较高的子女,感受到更多的来自父亲和母亲的情感温暖与理解,这对子女而言,是强有力的心理支持,有效减少了负性情绪的产生,从而体验到更多的主观幸福感;另一方面,父亲情感温暖、母亲情感温暖是一种积极有力的教养方式,有助于孩子积极心理品质的形成[23]。所以对初中随迁子女,父亲情感温暖、母亲情感温暖也能有效促进其形成积极心理品质。积极心理品质实际上是积极人格特质。依据人格特质理论,个体是否感受到幸福,主要受其人格特质影响。当个体拥有更多的积极人格特质,就更能积极体验生活,更能积极看待其生活中经历的事件,也就更能够感受到幸福。

(二)对策与建议

初中随迁子女是国家推进城市化战略过程中出现的一类特殊群体,提高他们的主观幸福感,对于平稳推进城市化进程、构建和谐社会、实现国家发展的战略目标具有非常重要的现实意义。根据本研究结果,提高初中随迁子女的主观幸福感,需要从以下两个方面入手。

第一,初中随迁子女的父母要改变家庭教育方式,要让他们感受到更多的父亲情感温暖和母亲情感温暖。为此,学校可以组织相关教师编写家庭教育读本,向初中随迁子女的父母普及科学、系统的家庭教育方式。学校还可以举办家庭教育大讲堂,定期聘请一些家庭教育专家向初中随迁子女的父母普及家庭教育知识,宣传科学的家庭教育理念,让他们习得促进父亲情感温暖和母亲情感温暖的家庭教育方式。当其子女在生活或学习中遇到困难时,可以给予鼓励、支持和关爱,以培养他们的积极心理品质,提升其主观幸福感。

第二,学校教育要培养初中随迁子女的积极心理品质,以改变其面对生活或学习中出现的困难时的思维方式,提高其应对压力或逆境的信心或韧性,从而提高其主观幸福感。因此,学校可以组织教师编写有关积极心理品质培养的读本,开设积极心理品质培养课程。除此之外,学校还可以组织一些活动,创造机会让初中随迁子女在实践过程中接受系统干预,接受关爱和支持,学会运用更加积极有效的方式去寻求帮助和解决问题,以培养其积极心理品质,提升其主观幸福感。

参考文献

[1]Cao Y,Lou Z. Poverty and health:Children of rural-to-urban migrant workers in Beijing,China[J]. Social Indicators Research,2015,123(2):459-477.

[2]Gauvain M,Huard RD. Family interaction, parenting style, and the development of planning:A longitudinal analysis using archival data[J]. Journal of Family Psychology, 1999, 13(1):75-92.

[3]Darling N,Steinberg L. Parenting style as context: An integrative model[J]. Psychological Bulletin,1993(113): 487-496.

[4]王明忠,周宗奎,陈武.父母情感温暖与青少年人际能力:情绪表达能力和社交性的间接效应[J].中国临床心理学杂志,2013,21(2):288-291.

[5]马素红.父母情感温暖对大一新生主动性人格和学校适应的影响[J].中国健康心理学杂志,2017,25(10):1561-1563.

[6]王亚丹,孔繁昌,张海博,等.父母情感温暖对高中生友谊质量的影响:观点采择和责任心的作用[J].心理研究,2019,12(5):446-453.

[7]彭小凡,杜昆筑,尹桂玲,等.父母情感温暖与儿童正负性情绪:心理素质和希望感的连续中介及差异[J].西南大学学报(自然科学版),2020,42(2):22-28.

[8]方玲娜,朱慧,刘晓宇,等. 父母情感温暖的教养方式及其与重点高中学生心理健康的关系[J].现代预防医学,2019,46(8):1426-1438.

[9]王明忠,周宗奎.父母情感温暖对青少年孤独感的影响:多重中介效应分析[J].心理学探新,2015,35(1):41-44.

[10]张东昀,陈翩,刘新生,等.父母教养方式与大学生妒忌的关系:自尊的中介作用[J]. 中国特殊教育,2018(11):52-57.

[11]刘广增,张大均,朱政光,等.家庭社会经济地位对青少年问题行为的影响:父母情感温暖和公正世界信念的链式中介作用[J].心理发展与教育,2020,36(2):240-248.

[12]周春燕,黄海,刘陈陵,等.留守经历对大学生主观幸福感的影响:父母情感温暖的作用[J].中国临床心理学杂志,2014,22(5):893-896.

[13]Linley P A,Joseph S.Positive psychology in practice[M].Hoboken,NJ: Wiley,2004.

[14]甘秀英,阳作春,李会霞,等.高中生积极心理品质与主观幸福感的关系研究[J].中國特殊教育,2018(7):92-96.

[15]王雁,赵静.父母教养方式对小学生积极心理品质的影响[J].天津师范大学学报(基础教育版),2014,15(2):60-64.

[16]张小菊,赵敬.大学新生父母教养方式与积极心理品质关系研究[J].中国特殊教育,2013(1):92-96.

[17]蒋奖,鲁峥嵘,蒋苾菁,等.简式父母教养方式问卷中文版的初步修订[J].心理发展与教育,2010,26(1),94-99.

[18]官群,孟万金,John Keller.中国中小学生积极心理品质量表编制报告[J].中国特殊教育,2009(4):70-87.

[19]张兴贵,何立国,郑雪.青少年学生生活满意度的结构和量表编制[J].心理科学,2004,27(5):1257-1260.

[20]Diener E. Subjective well-being:the science of happiness and a proposal for a national index[J].Am Psychol,2000,55(1):34-43.

[21]杨丽珠,董光恒.父亲缺失对儿童心理发展的影响[J]. 心理科学进展,2005,13(3):260-266.

[22]王莉.国外父亲教养方式研究的现状和趋势[J]. 心理科学进展,2005,3(3):290-297.

[23]李群,陈庆华.城市中学生积极心理品质与家庭教养方式的关系研究[J].中国特殊教育,2019(8):88-93.

编辑/张国宪 终校/卫 虹