青年流动人才的城市选择及影响机制

——基于人才特征视角

刘旭阳,原 新

(1.中国社会科学院人口与劳动经济研究所,北京100010;2.南开大学经济学院,天津300071)

一、背 景

伴随我国人口老龄化逐步加深,劳动力资源规模缩减,我国劳动年龄人口(15~64岁)数量自2013年达到峰值10.06亿后,逐步下降,2019年降至9.89亿,占比也从73.9%滑落至70.6%。伴随生育水平的低位稳定,未来劳动力规模缩减将持续加深。21世纪中叶,劳动年龄人口降至7.50亿,占总人口59.07%;21世纪末将仅剩3.89亿,占总人口比重53.10%(Stein E V etc,2020)[1],劳动力资源的稀缺性不断加剧,劳动年龄人口的老年抚养负担持续加重。与此同时,产业结构转型升级,经济发展的科技化、智能化、现代化、工业化、数字化水平越来越高,要求劳动力具备更强的学习能力,学历作为衡量学习能力的指标之一,越来越受到重视,对高学历劳动力的需求逐步增加。而受制于劳动力市场发展不完善,劳动力结构性短缺问题愈发严峻,抢人,特别是抢高学历人才成为影响经济发展的重要因素。

在低生育率的道路上,大城市是先行者。我国大城市生育水平已经降至低位,自20世纪70年代以来,城市育龄妇女的总和生育率迅速下降(梁秋生,2004)[2],于1974年降至更替水平之下(姚新武,1995)[3]。进入21世纪,城市总和生育率始终保持在1.3以下的超低水平(郝娟、邱长溶,2011)[4]。城市先于全国开始孕育人口负增长能量,仅依靠城市人口自然增长难以满足城市经济发展对劳动力的需求,流动人口成为补充城市劳动力缺口的重要部分。与此同时,大城市作为经济发展高地,经济增长速度快,产业结构转型升级步伐领先于全国,更需要高技术、高知识的劳动力供给。而在大城市中,劳动力供需缺口更大,劳动力结构性短缺问题更为严重,青年流动人才对于改善大城市劳动力供给结构,满足大城市经济发展需要发挥重要作用。《2019年新型城镇化建设重点任务》中进一步放松大城市的落户限制,人才跨地域流动和落户的制度障碍日渐弱化,流动人才目的地选择的自主性愈加凸显,个人特质对城市选择的影响越来越重要。从流动人才个体特征探讨其城市选择的影响,实现人才流动意愿与城市人才需求的平衡统一。

二、文献综述

人口迁移流动理论的研究始于个体特征变量的研究,如年龄、性别、种族、距离、教育等个体特征早已被证实对迁移流动存在影响(Ravenstein,1889[5];Everett S L,1966[6])。我国早期研究人口流动影响因素的文献,大都关注个体特征。李强(2003)基于推-拉模型,分析影响中国城市农民工流动的因素,其研究结论显示,工资收入是影响农民工流动最主要的因素,教育、男性与流动正相关,年龄与流动负相关[7]。周皓(2004)研究中国流动迁移的家庭化模式时,将性别、年龄、教育、婚姻、户籍和迁移经历作为个体特征,探讨对家庭化迁移流动的影响,结果显示除婚姻外,其余个体特征对流动迁移均存在显著影响[8]。洪小良(2007)基于北京市的抽样调查数据,探讨城市农民工家庭迁移行为的影响因素,从性别、年龄、受教育年限、婚姻状况、迁入年限等角度归纳个体特征,其分析结果显示,女性、年长、低学历、已婚、迁入时间短的农民工更有能力带动家人迁移[9]。侯佳伟(2009)则基于“2006年北京市1‰流动人口调查”数据,从性别、年龄、教育、职业、来京年份、家庭成员数等方面,探讨个体因素对流动人口家庭化过程的影响,其研究结论表明,女性、年龄、来京年份对流动的影响为正,教育、家庭成员数的影响则为负[10]。陈卫和刘金菊(2012)同样以“2006年北京市1‰流动人口调查”数据,探讨流动人口的家庭模式及其流动家庭化的影响因素,文章从年龄、性别、婚姻、教育、收入、来京年份、流动原因、城市居住区等方面,归纳影响流动的个体特征,结果显示,年龄、教育的影响为负,女性、已婚、收入、来京年份、非经济原因流动、居住在城郊的影响为正[11]。盛亦男(2014)基于2010年流动人口动态监测数据,探讨流动人口家庭化迁居决策的影响因素,其中年龄、教育、收入、家庭规模、与家乡联系等因素对家庭化迁居都存在强烈影响[12]。

以上文献全面总结了影响人口流动的个体特征,为本文探究人才城市选择的影响因素提供借鉴。然而高学历流动群体具备个性化特点,与流动人口整体相比,高学历流动群体有着更高的平均收入、更好的居住环境、更优的职业声望、更强的落户意愿(刘旭阳、金牛,2019)[13],在流动决策时,看重城市经济、工作机会、教育资源、基建设施(杨雪、樊洺均,2019)[14],会在毕业后就业地选择时,综合考虑经济因素与地理因素(张抗私、周晓萌,2018)[15],影响其城市选择的因素具有特殊性。杨雪和樊洺均(2019)在归纳影响流向选择的个体因素时强调,家庭规模、户口性质、性别、流动范围、收入等因素都会对新生代高学历流动人口产生影响[14]。吕红军等(2014)在研究城市高学历人群长期居留意愿影响因素时,从性别、配偶户籍地、家庭规模等方面总结,认为高学历人群的个体特征存在显著影响[16]。何洁等(2014)定向研究高校科研人员的流动意愿,其中年龄越小者,流动意愿越强[17]。郭洪林等(2016)在探讨高校高等人才流动影响因素时,从基本特征、自我评估与感知、个人因素、发展因素四方面总结,其结果显示,性别、年龄、人际关系、住房、薪酬、职务、职称、子女、配偶等个人及家庭特征对高校人才流动的影响大于学术能力、学术氛围等发展因素[18]。

青年流动人才自由流动得益于户籍制度改革。我国的户籍制度改革率先从小城市启动,目前已基本实现全面开放,而大城市人口管制目标严格,户籍制度改革进程缓慢,但由于小城市户籍含金量低,大城市户籍附着的公共服务具有吸引力,造成户籍制度改革重点与流动人口意愿不匹配。为缓解大城市流动人口压力,满足流动人口落户意愿,大城市开始降低落户标准,经历了随迁落户、人才落户、投资落户、购房落户等阶段,其中具有代表性的是2010年各大城市广泛试点的“积分落户”制度。2017年城市“抢人大战”掀起了城市户籍制度改革的又一高潮,许多大城市针对本科、专科毕业生,实行“零门槛”落户政策。城市户籍制度改革进程为人口流动特别是人才流动扫清障碍,其流动需求得到充分保障,城市选择逐渐能反映出个人意志,个体特征在城市取向决策中发挥的作用增强,从个体特征视角把握当前青年流动人才城市选择的影响因素,因才施策,增强“引人”政策的针对性,避免城市间盲目竞争、无序竞争,提高“抢人”效率。

三、数据变量与模型选择

本文的青年流动人才界定为年龄在15~45周岁、接受过大学本科及以上教育且流动时间在6个月及以上的人口。通常学者将“高学历人群”定义为大学专科及以上群体,但伴随着高校扩招步伐的加快,本科及以上学历群体规模快速扩张,而专科学历群体规模增速减慢。2010~2020年,我国大学专科毕业生规模从316.4万人增至376.7万人,年均增长率为1.76%,同期普通本科毕业生规模从259.0万人增至420.5万人,年均增长率为4.97%,规模逐步超过大学专科毕业生,且增速约是大学专科毕业生的3倍。未来普通本科毕业生规模将继续快速扩大,而大学专科毕业生规模增速则会进一步放缓,两者之间差距将逐步拉大,本科及以上学历越来越成为“高学历群体”中的主流。基于此,本文将“高学历人才”定义标准进一步提高,探讨本科及以上学历青年流动人才的城市选择决策。

文章因变量为不同规模城市,参考《2019年新型城镇化建设重点任务》中对城市的分类,按照城市户籍人口,将300万以下定义为Ⅱ型大城市,300~500万定义为Ⅰ型大城市,500万以上定义为特大超大城市。经过样本筛选、缺失变量删除、城市人口匹配等过程,最终得到青年流动人才样本9 535个,Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大超大城市占比分别为40.05%、16.04%和43.91%,平均年龄30.66岁。

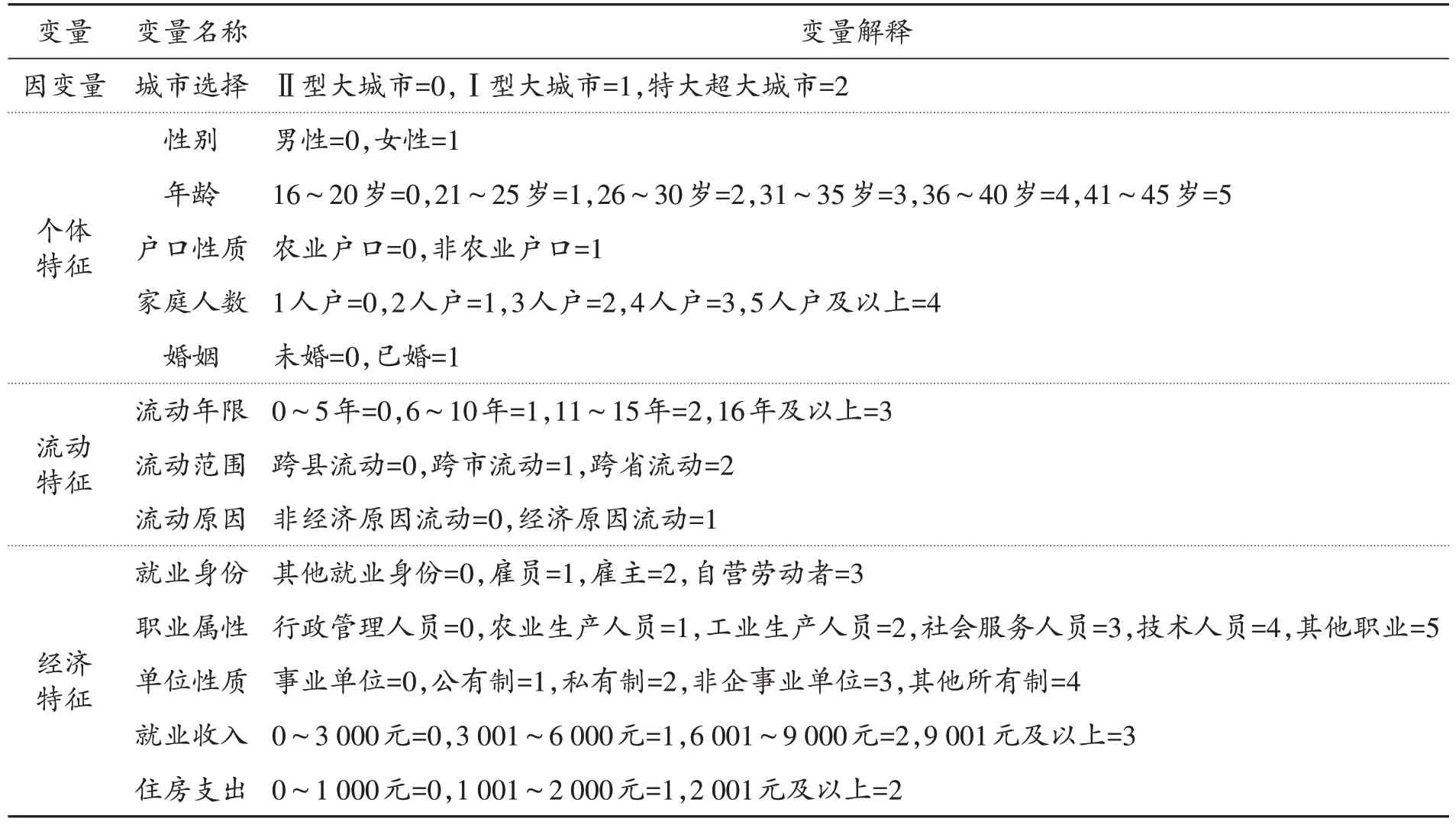

参考其他学者研究成果,结合数据可得性,从“个体特征”“流动特征”“经济特征”三方面总结青年流动人才自身特征,变量设置如表1所示。其中“个体特征”主要从年龄、性别、户籍、婚姻和家庭规模等方面去衡量,探讨这些因素对于青年流动人才不同规模城市选择决策的影响。“流动特征”主要涵盖了流动时间、流动范围、流动原因三个因素,出于不同目的、处于不同流动阶段都会对流动决策产生影响。“经济特征”主要包括青年流动人才的就业身份、职业属性、单位性质、收入以及居住情况等因素,其中“就业身份”探讨了“雇主”与“雇员”身份对于青年流动人才城市选择的差异化影响,而“职业属性”则探讨了从事不同职业对其城市选择的影响,“单位性质”则分析了就业于不同所有制性质的单位对其城市选择决策的影响,从三个不同的维度探讨了就业属性对青年流动人才城市选择决策的影响。

表1 变量设置及说明

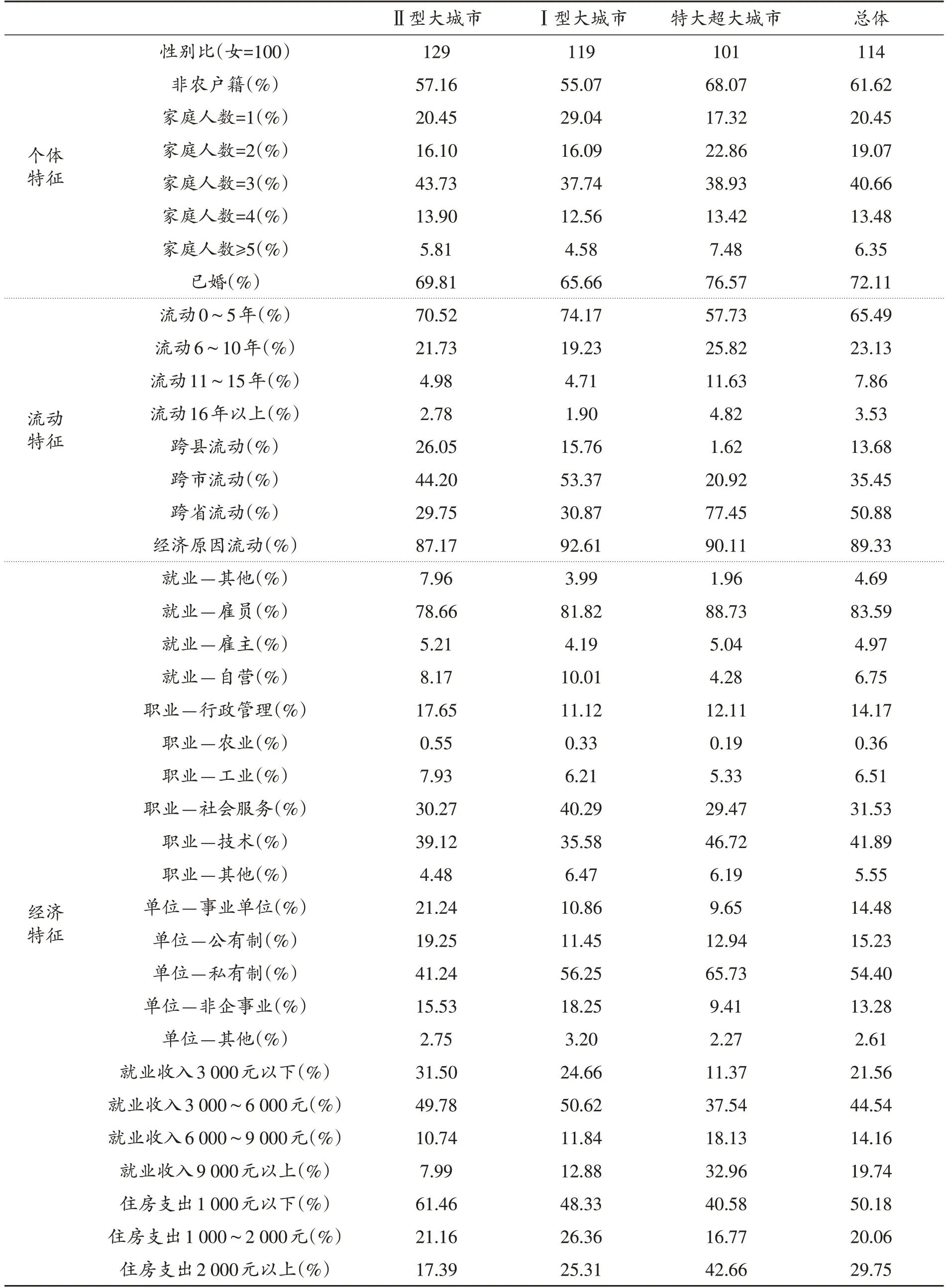

当前,青年流动人才男性占比更高,随城市规模扩大,性别比下降;非农户籍占比超6成,城市规模越大,非农户籍占比越高;3人户家庭是主流家庭规模,小家庭模式占比高于大家庭模式;已婚率超70%,随城市规模扩大,已婚比例升高。青年流动人才以短期流动为主,大部分流动期限不超过5年,城市规模越大,流动年限越长;主要以跨省流动为主,随城市规模扩大,跨省流动占比升高;经济原因流动占比90%,大城市经济原因流动占比高于小城市。青年流动人才大部分是雇员身份,城市规模越大,雇员占比越高;主要从事技术人员类职业,城市规模越大,占比越高;就业企业大多数为私有制,随城市规模扩大,私有制占比升高;就业收入众数落在3000~6000元区间,城市规模越大,收入越高;住房支出1000元以下占比更高,随城市规模扩大,住房支出增多。

文章因变量分为Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大超大城市三类,适合采用多值Logit模型进行回归分析。多值Logit模型中,设定因变量为J种互相排斥的选择,假设第i个个体选择第j个行为所能带来的随机效用为:

多值Logit模型概率密度函数可写作,

其中,“j=1”所对应的选择被称为“参照组”,模型假定j=1与j=k(k≠1)两种情况必居其一。这反映出多值Logit模型的特点,其中任何两个选择都是独立的,不受第三种选择的影响,即“无关选择的独立性”假定。尽管这使得多值Logit模型在使用时可能存在与实际不相符的问题,但这种“独立性”假定也能够保证结果不受因变量分类不均的影响,只要选定了“参照组”,其回归结果不受其余组之间相对数量的影响。以本文为例,三类城市样本占比并不均匀,其中Ⅱ型大城市、特大超大城市样本数量约是Ⅰ型大城市的3倍,但在进行回归分析时,Ⅰ型大城市回归结果只受到“参照组”的影响,也就是说,回归系数β以“参照组”的选定为转移。将输出结果设定为风险比(优势比)exp(β),可直接比较自变量同参照变量之间的差异以及自变量对因变量的影响程度。在既定的参照水平下,风险比(优势比)大于1,说明变量的影响为正,能提高该选择的概率水平。

四、青年流动人才城市选择影响因素分析

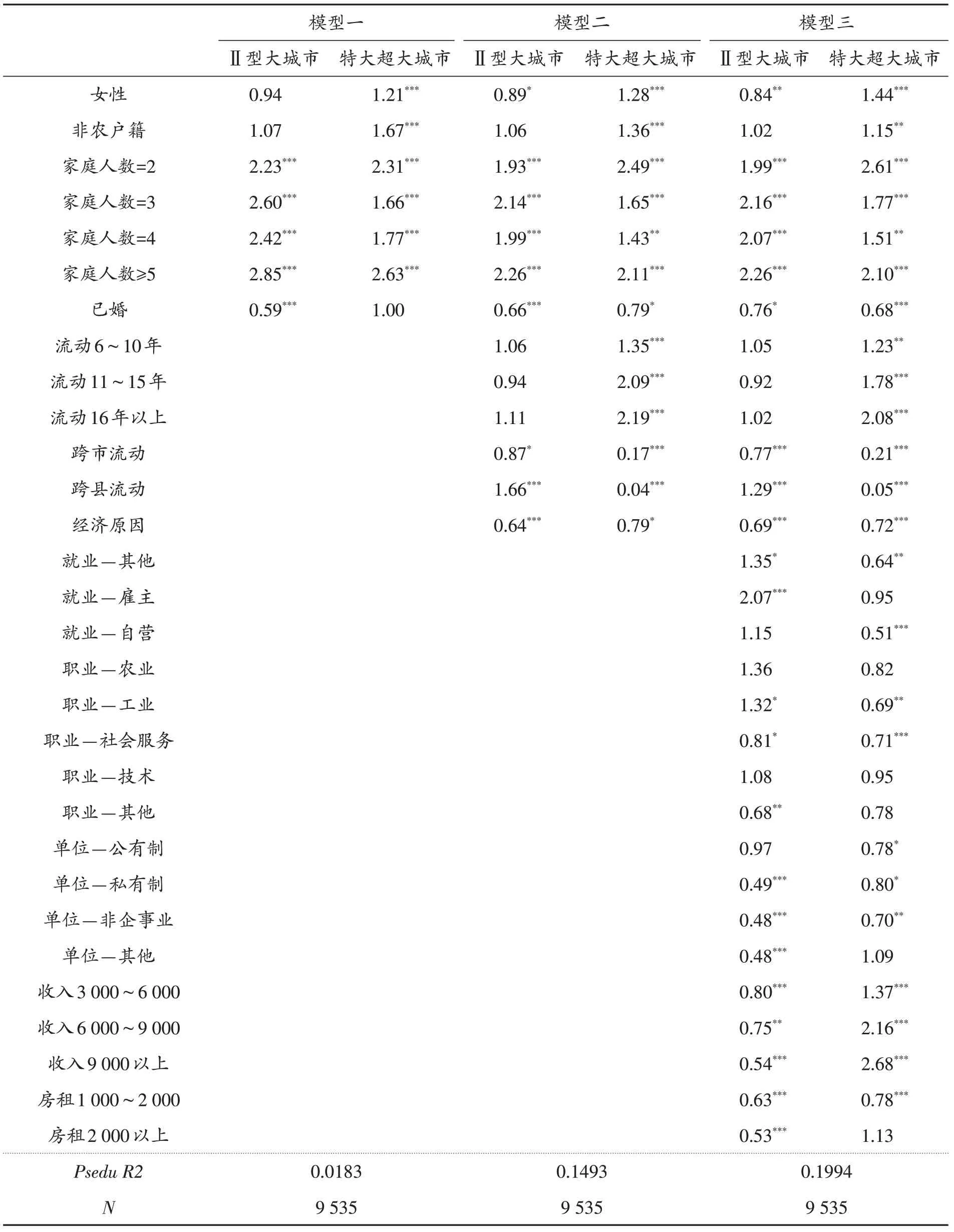

本文选择逐步回归的方式,依次将个体特征,流动特征,经济特征纳入回归方程,构建回归模型一、模型二和模型三,探讨人才特征对青年流动人才城市选择的影响。

表2 青年流动人才分城市特征

(一)个体特征分析:女性、非农业户籍、2人户或5人户及以上的青年流动人才,更倾向于选择特大超大城市。女性选择特大超大城市的概率是男性的1.21倍,非农业户籍选择特大超大城市的概率是农业户籍的1.67倍,2人户、5人户及以上家庭选择特大超大城市的概率分别是1人户家庭的2.31倍、2.63倍。

首先,女性具有特大超大城市偏好。客观上,女性综合能力提高,更容易进入特大超大城市。全体流动人口中,男性平均受教育年限10.24年,女性平均受教育年限9.99年,对年龄和学历施加限定后,男性青年流动人才平均受教育年限16.32年,女性16.33年,女性青年流动人才受教育年限大幅度提高,反超男性。自1999年高校扩招以来,高等教育的性别结构发生明显变化(赵玮、刘旭阳,2019)[19],高学历女性毕业生占比超过男性。截至2018年,应届高校毕业生女性占比52%,女性受教育水平显著提高,伴随劳动力市场的灵活性增加,异地就业比例提高,毕业生大概率转化为青年流动人才,女性青年流动人才占比提高,能力精进,特大超大城市的选择概率增加。

主观上,女性的流动原因更加多元,职业选择与特大超大城市更契合。将非经济原因流动进一步分解,女性青年流动人才中,12.54%为家属随迁、婚姻嫁娶迁移,男性中该比例仅为4.64%,而家属随迁、婚姻嫁娶迁移流动人口中,超三成最终进入特大超大城市。女性青年流动人才,自身条件优质,本就具备选择特大超大城市的能力,可以通过就业、婚姻、培训、随迁等多种形式实现流动,更倾向于选择特大超大城市。职业选择层面,伴随社会的发展,劳动力市场上的性别歧视现象逐步减弱。有研究显示,越是规模大的城市,工资的性别歧视现象越弱,女性获得的城市规模的工资溢价比男性更高(潘丽群、张少华,2021)[20]。学历水平更高的女性青年流动人才,为追求更为公平的就业环境和工资待遇,更倾向于选择规模更大城市,这一定程度上提高了女性选择特大超大城市概率。

其次,非农业户籍存在特大超大城市偏好。不同户籍类型青年流动人才能力存在差异。农业户籍人才研究生学历占比仅为23%,平均受教育年限16.19年,非农业户籍研究生学历占比77%,平均受教育年限16.40年,能力上的差异使得非农业户籍对特大超大城市选择产生正向影响;除了能够衡量的受教育水平,非农业户籍青年流动人才与农业户籍青年流动人才相比,由于成长环境差异,在视野、表达、兴趣、协作、生活方式等无法衡量的综合素质层面也更具有优势,进一步增加其选择特大超大城市的能力。不同户籍类型青年流动人才家庭背景存在差异。农村社会保障等公共服务能力弱,流出的人才通常肩负着改善家庭状况的“责任”,特大超大城市生活成本高昂,很多农业户籍人才望而却步,城市社会、养老保障制度相对完善,非农户籍人才的家庭负担相对较轻;并且青年流动人才购房的资金来源也发生转变,2015~2019年买房的95后,16.62%完全依靠父母出资,约是75后、85后的2倍,而自筹购房经费的95后,仅相当于75后的1∕3,85后的1∕2,非农户籍人才家庭支付能力更高,高昂的购房成本对其特大超大城市流入的负向影响较小。

再次,2人户或5人户及以上存在大城市偏好。不同家庭规模成本收益存在差异,2人户家庭中,没有养小的压力,双职工家庭收益高,且不会因照顾子女而分散精力,这种家庭模式更适合特大超大城市;并且,2人户家庭形态不一定稳定,未来存在着从2人户家庭过渡到3人户及以上家庭的可能性,而为了让子女接受更好的教育,享受更优的医疗,2人户家庭也有主动向特大超大城市流动的意愿。流动人口对于“养老”与“养小”压力的看重程度存在差异,相较而言更为重视育儿压力,并且对待“养老”的重视程度随着子女的年龄发生改变,有研究表明,子女年龄超过30岁能显著提高流动人口对于“养老”的重视程度(王鑫鑫、朱青青,2021)[21]。针对5人户及以上的青年流动人才家庭,考虑到青年流动人才的年龄阶段,是独生子女的比例较高,尽管家庭成员人数越多越意味着其需要同时承担“养老”与“养小”的压力,但对于两类压力差异化的重视程度,使得青年流动人才在养育子女上面临更大困境,以至于需要通过其父母来缓解这种压力,而由此可能带来的“养老”负担却被忽视。相较于抚养子女的时间、金钱成本,赡养老人的时间、金钱成本更低,造成5人户及以上家庭比3人户家庭更倾向于选择规模更大城市。

表3 青年流动人才特征对城市选择的影响

(二)流动特征分析:流动年限越长、流动距离越远、非经济原因流动的青年流动人才,特大超大城市的选择概率更高。其中流动6~10年、11~15年、16年及以上分别是流动5年及以下城市选择概率的1.35倍、2.09倍、2.19倍,跨省流动是跨市流动、跨县流动城市选择概率的5.88倍和25.00倍,非经济原因流动是经济原因流动城市选择概率的1.45倍。

首先,流动年限越长越倾向于选择特大超大城市。流动年限越长意味着积累的工作经验越多,人力资本越丰富。以工资收入作为人力资本考察标准,随着流动年限的延长,尽管平均受教育年限下降,但工资收入显著提高,流动年限转化为工作经验有助于青年流动人才选择特大超大城市。流动年限越长也意味着拥有的社会资本越丰富,人脉更广,沟通和社交能力更强,流动适应性更强,社会融入程度更高。随着流动年限延长,居留意愿和落户意愿均提高,社保卡和暂住证的办理比例也提高,社会融入意愿增强,社会融入程度提高,助力青年流动人才更适应特大超大城市生活,增加城市选择概率。

其次,流动距离越远越倾向于选择特大超大城市。这由特大超大城市的客观条件决定,省内跨市、跨县流动,进入特大超大城市只能在省内进行选择,而跨省流动,则可以在全国范围内选择特大超大城市,这必然会增加特大超大城市选择概率;并且,特大超大城市机会多、收益高,城市辐射范围广,自然更容易吸引人才跨省流动。而从青年流动人才自身考察,流动距离越长,意味着其能力越强,跨省流动的青年流动人才,流动年限更久,受教育水平更高,工资收入更多,人力资本更足,非农背景更强,这些特质都会进一步助力其特大超大城市选择;除了能够衡量的能力,流动距离更远,意味着风险偏好,善于在不确定的环境中抓住机会,抗压能力强,不畏惧竞争,这些特征都更适应特大超大城市环境,增加城市选择概率。

再次,非经济原因流动倾向于选择特大超大城市。一方面,特大超大城市工资水平普遍较高,城市之间差异不大,根据2019年城市统计年鉴分城市在岗职工平均工资数据,特大超大城市平均工资超过10万元,级差为7万元,而Ⅱ型大城市平均工资约为7.2万元,级差则超过12万元;另一方面,随着城市规模扩大,城市在基础设施建设、公共资源供给、社会福利覆盖、交通便捷等层面的优势增强,青年流动人才城市选择决策考虑的因素也更加多元,由于婚姻嫁娶、拆迁搬家、投靠亲友而选择特大超大城市的占比提高,一定程度上削弱了经济原因流动对特大超大城市的选择。

(三)经济特征分析:雇员就业身份、行政管理类职业、事业单位工作、工资高、住房支出高的青年流动人才,更倾向于选择特大超大城市。雇员就业身份是自营业者选择特大超大城市概率的1.96倍,行政管理类职业城市选择概率是工业和社会服务类职业的1.45倍、1.41倍,事业单位就业的城市选择概率分别是公有制、私有制、非企事业单位城市流入概率的1.28倍、1.25倍和1.43倍,月收入9 000元及以上是3 000元及以下城市选择概率的2.68倍,住房支出2 000元及以上是1 000~2 000元城市选择概率的1.28倍。

第一,雇员就业身份更具有大城市倾向。与雇主相比,雇员就业身份相对稳定,不必承担较多的风险,特别是针对较为年轻的流动人才,缺乏自主创业的原始资本、人际关系和社会阅历,雇员就业身份是更优的就业形式,利于流入特大超大城市;而在特大超大城市中,自营业者就业稳定性和职业声望较差,相较而言,以雇员身份在特大超大城市竞聘“知名企业”“大公司”的就业岗位,既能保障就业收益,也更体面,成为青年流动人才的首选,增加其选择特大超大城市概率。

第二,行政管理类职业更具有大城市倾向。一方面,选择行政管理类职业的青年流动人才能力更强,平均受教育年限显著高于其他职业人才,推动特大超大城市选择概率的提高;另一方面,不同职业社会声望存在差异,行政管理类职业社会地位高,职业声望好,利于选择特大超大城市,社会服务类职业中包含商贩等非正规职业以及餐饮等低端服务业,职业声望较差,工业生产人员与行政管理类工作相比,职业声望也较低,对特大超大城市选择产生不利影响。

第三,事业单位工作更具有大城市倾向。选择事业单位的青年流动人才,平均受教育年限更高,目前各大省市积极通过选调计划招揽人才,进一步增加事业单位对特大超大城市选择概率的正向影响。另外,事业单位工作的社会声望相对较高,尽管公有制与私有制企业中也有“知名企业”“大企业”,在这些企业中就业也能收获较高社会声望,但是在公有制与私有制的青年流动人才收入高于事业单位青年流动人才的前提下,事业单位对特大超大城市选择概率依然存在正向影响,表明在青年流动人才中,“权”比“钱”更具有吸引力,增加特大超大城市的选择概率。

第四,高工资具有大城市倾向。收入水平一定程度上代表了青年流动人才的能力,是人力资本的经济体现,收入越高,越有能力选择特大超大城市,并且随着收入水平的提高,青年流动人才的受教育水平、非农户籍占比、流动年限均提高,反映出高收入群体的综合能力更强,对特大超大城市选择概率的正向影响更强。

第五,住房支出高具有大城市倾向。能支付高房租的人才,通常能力更强,收入水平更高,更倾向于选择特大超大城市。考察住房支出1 000元以下,1 000~2 000元,2 000元以上三组青年流动人才的个体特征能够发现,2 000元以上组青年流动人才,受教育程度、收入水平、流动年限、非农业户籍占比均三组最高,能力越强,住房支出越高,对特大超大城市选择产生正向影响。

本文运用条件Logit模型,从个体特征、流动特征、经济特征三个维度,采用逐步回归的方式,探讨其对青年流动人才选择不同规模城市的影响。在逐步增加影响因素的过程中,绝大部分影响因素的系数及符号保持稳定,不存在显著改变的情况,基本证明本文实证结果稳健,具备一定的参考意义。与此同时,本文选择的影响因素涵盖青年流动人才的各个方面,最大程度上避免因遗漏变量而带来的内生性问题。基于这两点分析,本文认为以上回归结果基本可靠,能够较为准确地刻画出青年流动人才在进行城市选择决策时发挥影响的因素。

五、结 论

文章从青年流动人才的个体特征、流动特征、经济特征三个维度,探讨影响Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大超大城市选择的因素,得到如下结论:

1.青年流动人才城市选择存在隐性的性别偏好,女性更容易进入特大超大城市,一方面女性受教育水平提高,整体素质不断增强,另一方面女性的流动方式更多元,可以通过婚姻嫁娶、家属随迁等形式进入特大超大城市。

2.青年流动人才城市选择存在隐性的户籍偏好,非农业户籍更容易进入特大超大城市,户籍制度改革消弭了户籍的“城乡”对立,确立“农”与“非农”的二元结构,非农户籍青年流动人才在能力上更占优势,其原生家庭经济负担能力强,增加特大超大城市选择概率。

3.青年流动人才城市选择存在隐性的家庭规模偏好,小规模的结伴流动提高特大超大城市选择概率,2人户家庭养小压力更小,5人户及以上家庭养老负担更轻,显著提高特大超大城市选择概率。

4.青年流动人才城市选择存在隐性的地域偏好,流动时间越久,流动距离越远,特大超大城市选择概率越大,延长流动时间和流动距离,有助于积累社会资本,提高青年流动人才能力,体现青年流动人才魄力,他们有能力也更适合选择特大超大城市。且跨省流动扩大特大超大城市的选择范围,增加选择概率。

5.青年流动人才城市选择存在隐性的职业偏好,就业稳定性越高,社会声望越好,越有利于进入特大超大城市,针对青年流动人才,以雇员身份在事业单位从事行政管理类工作,兼顾就业稳定性与社会声望,能显著提高特大超大城市选择概率。

6.青年流动人才城市选择存在隐性的收入偏好,一方面就业收入越高、住房支出越高,越有利于选择特大超大城市,另一方面专注于经济收益,特大超大城市选择概率下降。经济收益、支付能力一定程度上代表了青年流动人才能力,收入越高,能力越强,特大超大城市选择概率越高;当前特大超大城市工资水平高,差距小,降低经济原因城市选择概率,伴随基本公共服务均等化,特大超大城市在公共资源上的优势进一步显现,分散了人才选择特大超大城市原因。

参考以上结论中青年流动人才特征流入不同类型城市影响因素的差异,结合目前出台的城市人才吸引政策实际效果,为城市更有针对性吸引人才,保障人才吸引有序、有效,提出如下建议:

1.加快户籍制度改革步伐,进一步消弭户籍的城乡藩篱。加快转变农业户籍为居民户籍,淡化农业户籍与非农业户籍差异,扩大基本公共服务均等化的覆盖范围,实现不同户籍同等享受基本公共服务不受限制;坚持乡村振兴战略,缩小城乡差异,提高农村教育水平,鼓励多种形式的农村教育资源援助工程,提升农村学生能力,开阔农村学生视野,重视综合素质培养。

2.促进基本公共服务均等化,保障随迁人员福利。一方面,关注随迁子女社会资源使用情况,提高教育资源供给数量,消减教育资源配置壁垒,保障资源配置公平,取消教育资源与户籍挂钩、与地域挂钩,避免歧视;配套婴幼儿医疗、托育资源,规范市场机制,稳定资源供给价格,降低使用成本。另一方面,关注随迁老人社会资源利用情况,充分发挥随迁老人在照顾孙辈时的作用,婴幼儿服务机构增建老人便利设施,保障婴幼儿服务线下供给数量,降低数字鸿沟对老人婴幼儿照料的负面影响;加快医疗保险异地结算改革步伐,减少随迁老人医疗资源异地使用障碍,降低资源使用成本;积极开展老年人资源使用数字化的培训活动,提高老人网络平台使用频率,保障必要数量的线下资源提供平台;举行多种形式的老人娱乐活动,提高随迁老人的社会融入水平。

3.充分发挥城市比较优势,打造核心竞争力多维体系。一方面,完善“经济引人”机制,提高人才整体待遇水平,特别是Ⅰ型大城市和特大超大城市,更应依托城市经济实力,构建合理工资结构,完善工资增长机制;另一方面,城市应立足自身特色,充分利用当前人才流动原因分散特征,构筑多维核心竞争力,特大超大城市充分发挥社会服务资源优势,增加资源类别,拓宽覆盖范围,减少使用壁垒,降低利用成本,Ⅱ型大城市充分发挥城市特色,打造宜居环境,沿海、沿江、沿湖、沿山Ⅱ型大城市依托独特自然景观,因地制宜整合自然资源,突出城市特色,提高城市吸引力。

4.突出城市行业特色,完善城市行业结构。充分利用城市特征,促进优势行业发展,发挥产业吸引人才作用。Ⅱ型大城市应重点培育正规性高的行业,重视行业的社会声望和稳定性,利用事业单位、公有制中行政管理类岗位吸引人才;Ⅰ型大城市应关注行业的灵活性和经济收益,重点发展就业灵活度高、经济效应好的行业,制定政策推动私有制社会服务类职业发展;特大超大城市应兼顾行业的经济收益和社会声望,增加事业单位中的行政管理人员、外资企业中的技术人员岗位,发挥行业吸引人才优势。