中国唢呐之绝代双骄

——记唢呐大师袁子文和他的金搭档魏永堂

刘 勇 魏玉静 姚继平

内容提要:袁子文、魏永堂是山东唢呐艺人的优秀代表,也是中国唢呐艺人中的佼佼者。由于时代的原因,二位大师留下的录音较少,对二人的介绍文字也不多且过于简略,甚至连一张清晰的照片都找不到。几十年过去了,大师离我们越来越远,大有淡出唢呐青年之视野的趋势。为了把大师拉回人间,让今日之唢呐青年了解、认识前辈的辉煌艺术和历史地位,我们多方采访,收集到一些宝贵的口述资料,并利用这些资料撰写此文,尽可能详细、生动、准确地介绍了二位大师从幼年到晚年的艺术道路、艺术成就和历史地位,与大家分享,并呼吁近现代音乐史学界要充分注意这一人群对中国音乐的贡献。

序

2018年12月,我①和张振涛教授在上海音乐学院参加“丝绸之路上的复合簧管乐器”学术会议,其间聊到山东的唢呐演奏家,他说了这样一句话:“全世界唢呐吹得最好的在中国,中国吹得最好的在山东。”这句话,其他地区的演奏家们可能不一定同意,但笔者是基本认同的。但是,如果再问,山东吹得最好的是谁? 许多人可能会说,是任同祥,因为他是来自山东的第一个在国际上获奖的唢呐演奏家,后来去了上海歌剧院,并且在上海音乐学院教学,培养了刘英等著名演奏家。他的大量作品,也是唢呐演奏家们必吹的曲目。这样说基本不错,但是如果你走进山东,找唢呐界的前辈聊一聊,你就会说,山东吹得最好的,是任同祥的老师之一——袁子文。②

袁子文,据他的侄子袁登福先生讲,本名应为袁自文,但不知何故,却以袁子文行于世。故本文仍取大家相对熟悉的袁子文一名。

由于历史的原因,袁子文没有更多的机会施展出他浑身的本事,也没有获得与他的实力相匹配的荣誉和声望,文字介绍不多,甚至留下的录音也较少,再加上去世很早,所以知道他的人也就不多,跟他学习过的人更少,有的也已经去世了。所以,现在来写他,只能以口述资料为主。

图1 袁子文(中国民族管弦乐学会提供)

笔者有幸见过一次袁子文。那时,笔者是山东五七艺术学校音乐科的一个学生。1976年的五七艺校,是山东音乐界的“最高学府”,因为那时还没有山东艺术学院,其他师范院校的音乐专业也还没有建设起来。校园里的建筑都是苏式的,而且布局很有特点:在教学/办公区与生活区之间,有一片苹果园,天热时,我们就到苹果园里躲在树荫底下练习。在那一片苹果园的西北端,有一间很破的平房,是砖瓦房还是草房记不清了。在这间屋子里,住着一位老太太,每天提着暖瓶到开水房打开水,很引人注意。我好奇,就问其他老师这位老太太是何许人也。老师说,那里住的是一位唢呐老师,因为犯了点错误,进去了,打水的老太太是他老伴。当时问完了,满足了好奇心,也就没再在意。

直到有一天,应该是在1979年,突然那平房里传出了唢呐声,而且还有一些人围在门口听。我好奇,就凑过去看热闹。原来是省艺术馆的一位老师在采访袁子文,这时他刚刚恢复自由。后来知道,这是省艺术馆的魏占河老师,听说袁出来了,就赶紧来录他的曲子。我当时对唢呐曲没有概念,啥也不懂,只记得袁用唢呐给魏吹了个《开门》,然后用笛子吹了个《一江风》(花香蜂舞)。曲名都是他们两个对话中提到的,我自己是听不出来的。当时我在想,我整天练习吹号,都吹不好一个曲子,这位袁老师那么多年不摸乐器了,而且年纪也那么大了,怎么抄起来就吹得这么好呢?

自那以后,再也没有见到袁子文,因为我那时并不关心唢呐。后来我毕业走了,袁也在两年后去世了。

后来我开始研究唢呐,来到鲁西南调查学习,发现这一带的吹唢呐的人提到袁子文时都表现出由衷的崇拜之情,连说话的语调都不一样。这一带的唢呐高手很多,但是都承认比袁子文差得远,不是一个档次。后辈们(现在也老了)都为曾经跟袁子文学习过而感到骄傲,就像民族唱法的歌手跟金铁霖老师学过一样。他们在谈到袁子文的同时,还很自然地把魏永堂拉上,颇有“双子星座”的意思。业内人士如此尊崇,《中国民族民间器乐曲集成·山东卷》也将他们二位排在第一和第三位③,可见他们在山东唢呐界的地位,也可知他们在全国的地位。如此重要的唢呐人物,我必须研究一下,写一下,给后人留下一些关于他们二人的稍微清楚点、连贯点、完整点的资料。④

为了深入地了解二位大师,我于2021年两次来到他们的老家,山东省菏泽市巨野县,在文化馆长魏玉静、非遗主任姚继平两位的大力协助下,搜集到一些关于二位大师的口述资料;又到省会济南,找到他们的老同事和老学生,了解到一些信息;此外,笔者还请对鲁西南鼓吹乐有深入研究的我的老师袁静芳教授,以及著名音乐学家乔建中教授谈了他们对袁子文、魏永堂艺术的认识与评价。以下笔者就尝试利用这些资料,来说一说两位大师。

一、学艺成名

袁子文1906年出生于巨野县城关镇朱庄村。他的父亲叫袁金山,也是一个唢呐艺人。金山先生并非“门里”出身,在袁家,他是第一辈唢呐艺人。大凡一个家庭一旦干上这一行,都希望并安排自己的孩子继承父业,所谓“世家”就是这样形成的。子文8岁了,到了需要启蒙的年龄,金山先生就开始教孩子吹唢呐。唢呐一经上手,袁子文的音乐天赋、对唢呐的热爱,以及超人的毅力都尽显无遗。两年过后,子文已经吹得有模有样。金山先生见儿子是块好材料,而自己的水平有限,怕耽误儿子进步,于是就将其介绍给县城北关的名气较大的孙继全师傅为徒。

按照艺术家成才的规律,天赋是必需的,但是唯此而缺乏刻苦和勤奋,终难成大器。袁子文是一个既具有极高的天赋又付出了超乎常人努力的徒弟。孙先生是个严苛的师傅,对徒弟动辄“烟袋锅”相加。数九寒天,他让徒弟们站在冰天雪地中练功。徒弟们都是穷孩子,衣衫褴褛,在家里都冻得瑟瑟发抖,更何况这样的恶劣天气? 凛冽的西北风把手都吹麻了,难免按孔不灵活或不准确,导致音调欠佳。孙师傅二话不说,抄起铜烟袋锅照手就打。手本来就是麻的,再一打就更按不准。按不准就再打。袁子文虽然灵性极高,无奈在那刺骨的寒风中,手也经常不听使唤,一天下来,手就连冻带打肿成了馒头。俗话说,“梅花香自苦寒来”,又说“烈火炼真金”。袁子文挺过来了,他胜利了。没过多久,孙先生觉得子文的技术已经没有问题,自己已经没有多少东西可教了,于是就介绍袁子文去向田庄镇大宁庄的艺术修养更高的刘俊宇先生学习。

说到刘俊宇先生,应该着重介绍一下,因为从他手中出来的大师级人物太多了。他是一位盲艺人,目不能视,但是对声音的感知能力超强,对音乐的要求和处理更加细腻。由于徒弟们都已经具有了较好的技术基础,所以他的教学就是模唱为主。他会唱的曲调种类极多,当地流行的古曲、民歌、戏曲、说唱、器乐曲,都烂熟于心。他的模唱,经常使徒弟们听得如醉如痴。他要求徒弟们将唱腔模仿得惟妙惟肖,鼓励徒弟们发展即兴演奏的能力,将基本曲调自由发挥,尽情抒发自己的情感。也就是说,在他这里得到的主要不是技术,而是艺术修养。名噪一时的鲁西南“四大唢呐大王”袁子文、魏永堂、曹瑞启、任同祥,都是他的弟子或再传弟子。

经过刘先生的调教,袁子文成熟了。除了演奏技术外,当地各种戏曲、说唱的曲调都掌握得很到位,都唱得韵味十足,奏得出神入化,可以说把师傅给掏空了。技术、艺术,在这里得到很好的整合,艺术境界火箭式蹿升,一个青年艺术家诞生了。1926年,20岁的袁子文“出徒”了。

花开两朵,各表一枝,再来说一说魏永堂。

魏永堂,1918年生于巨野县田庄镇大宁庄,就是那个走出了几位大师的村子。这可真是“近水楼台先得月”,因为著名唢呐教师刘俊宇就住在这里。但是,魏永堂在年幼时却没有条件来学唢呐。他幼年丧父,母亲带领他们姊妹三个以讨饭为生,生活极其寒苦。直到十四岁,才拜了刘俊宇先生的儿子刘自新为师学习唢呐,而且白天还得要饭,晚上才能练习。这个年龄,启蒙早的孩子应该已经能够“上活”了,但他才刚刚开始。

图2 魏永堂(中国民族管弦乐学会提供)

魏永堂的艺术天赋是很高的,但是他不像袁子文那样,从一开始就显示出天赋超人,他的天赋是在学习的过程中被激发出来的。据老人讲,魏永堂刚开始学习时,“很笨”,找不到“范”,吹得特别难听,所以他只好钻到地窨子里去练功,以免刺激到听到的人,也同时避免扰民。当然,在地窨子里练功也有很多好处,那就是冬暖夏凉,还避开了风吹雨打。很多吹唢呐的人都有这种经历,袁子文也在其中。但是不久,他好像打通了任督二脉,技艺飞涨,这种现象,不知作何解释为好。笔者与魏永堂的后人分析,情况应该是这样的:魏永堂不像袁子文,是基本功练好了才来到刘老师这里的。他一开始就跟刘老师学,而刘老师是个盲人,看不见他的手指、口唇等状况,纠正不及时,而魏永堂只能看老师演奏自己琢磨,这需要一个过程去体会。好在他学习和练功都十分用心,精于观察,勤于思考,所以很快度过了这个困难时期,进入一马平川的境界,仅仅学习了两年,就能跟着“上事”了。到了20岁出头的时候,他已经成为当地的名手。

说到这里,插一点“人事”方面的话。

由于后来魏永堂和袁子文经常合作录音,而且前面说过,当地人提到袁子文时总是并提魏永堂,于是二人的师承关系就成了一段佳话和一个谜团。很多人都觉得二人关系不一般,但是具体是什么关系,却大都说不清楚。有的说是上下辈亲戚关系,有的说是师徒关系,等。笔者通过走访和查找已有资料,基本搞清楚了这个问题,可以解开这个谜团了。原来,魏永堂正式拜的师傅是刘自新,但实际上是刘自明的父亲刘俊宇在教他。这样,名实关系就发生了错位。从师徒名分上,袁子文应该是魏永堂的师叔;但从受业学艺的实际情况看,他们的艺术又来自同一个师傅,这是很多人不了解的一个情节。另外,魏永堂开始学艺时,袁子文已经成名。刘俊宇师傅是盲人,看不见徒弟的手指动作,教学毕竟有所不便,所以有些具体技术问题就交由袁子文去辅导魏永堂。于是,在某种程度上,袁也可以算作魏的老师。这是许多人不了解的又一情节。袁子文本身就高一辈,又教过魏永堂,后来又经常合作,所以很多人认为袁和魏关系就是师徒关系。事实是,虽有授/受业之实,但名分上,袁子文只是师叔。山东著名笙演奏家牟善平教授原来是魏永堂的同事兼学生,他说魏永堂管袁夫人叫“婶子”,这就都对上头了。

民间唢呐艺人学艺,并不是只学唢呐,而是要“围桌转”的。意思是,一个艺人要精通本班子的所有乐器。在民间,鼓吹班子在奏乐时是围绕一个八仙桌的,奏乐间歇时乐器就摆在桌子上,所以,全能者就被称为能“围桌转”。袁、魏,不但能够围桌转,而且水平都相当高。先不说唢呐,二人合作录制的笛子曲《双合凤》,至今仍是各种唱片制品不可或缺的曲目。袁子文后来到山东艺专教学,除唢呐外还教笛子,山东艺术学院的笛子教授曲广义,就是他的同事兼笛子学生;魏永堂的笙更是出彩,他为袁子文捧笙,那叫一绝,两种乐器紧密地贴在一起,出入进退,闪转腾挪,粘连火爆,烘托得当,可谓珠联璧合,天衣无缝。因为,二人不但技术高超,而且互相之间太熟悉、太默契了。后来他去了山东省歌舞团,除了主吹唢呐以外,还兼吹笙和笛子,并且亲手教出了一个著名的笙演奏家,就是前面提到的牟善平先生。前卫歌舞团的著名笙演奏家胡天泉,也曾向他请教;中央音乐学院的管子老师胡之后,也对他执弟子礼。可以说,当时国内吹笙的,只要有条件的,都希望向他请教。他1959年录制的唱片《二板绪子》(柳子戏曲牌)也是国内较早的笙独奏乐曲。笔者曾问老人,为什么袁子文的笙不如魏永堂的名气大,答曰:他没有吹笙的机会。因为他走到哪里都是老大,别人不让他吹笙(当配角)。而魏永堂和袁子文在一起,则免不了当配角多一些。在当配角的过程中,魏反而练就了惊世绝活。

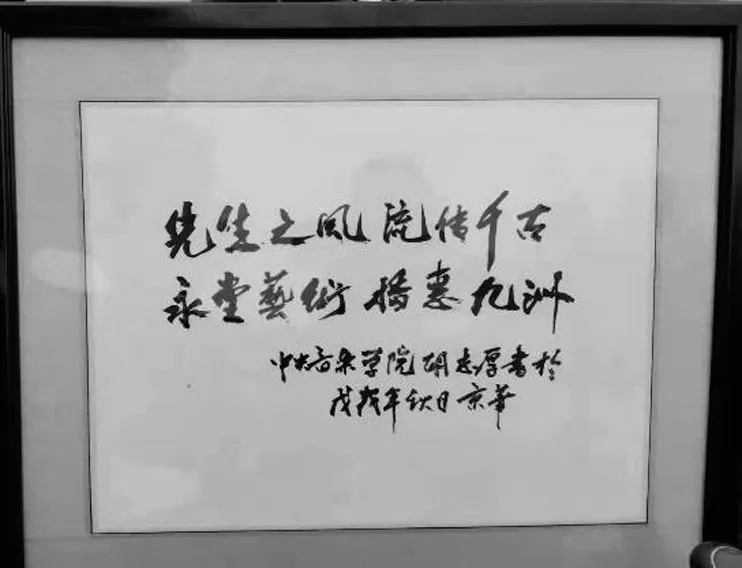

图3 胡志厚先生赠予魏永堂先生纪念活动题词(魏永堂之孙魏强提供)

再说袁子文。这位先生年轻时也是个十分顽皮的角色。那时,唢呐在他手中,已经是个可以随意模仿任何声音的工具。顽皮劲儿一上来,恶作剧就不断上演。在他的家乡,有许多关于他的恶作剧的传说。据同村的朱述运(2021年79岁)老人转述他父亲的记忆,袁子文年轻时曾在夜里用唢呐吹《百鸟朝凤》。民间老版的《百鸟朝凤》不似现在舞台上演奏的版本,猪狗牛羊的叫声全都有,是所有禽兽鸣叫的集合。袁子文模仿鸡叫,引起全村的公鸡一起打鸣,把时辰都搞乱了,让人联想起高玉宝的《半夜鸡叫》;他再模仿狗叫,又引得全村的狗一起狂吠,煞是热闹。更有趣的是,他用唢呐模仿日本鬼子说话,逗得村民哈哈大笑。因此,他也得了一个外号——“袁二鬼子”。恰好,袁子文排行老二。

这种顽皮,是需要本事的。20岁以后的袁子文,本事已经不是问题。但是,学成了本事以后怎么干? 常见的情况是,自己组个班子,或者搭亲戚朋友的班子,稳定地“上事干活”,挣取报酬,再种点儿地,理理发,生活就很不错。但是袁子文不同。他出徒以后,并没有自己组班子,也没有在当地稳定地搭别人的班子,而是踏上了“游学”之路。他觉得,全国吹唢呐的人那么多,人外有人,天外有天,自己要尽量多走一些地方,向更多的老师学习,和更多的同行交流,最大程度地丰富自己,壮大自己。十几年中,他随身一卷铺盖,一支唢呐,足迹遍及山东、河南、江苏、河北、安徽、山西、陕西、东北等地,寻机搭班合作,同时暗自观察揣摩人家的风格技巧。一圈走下来,他收获极丰,能力更强了,眼界更开阔了,掌握的音乐风格更多了。另一方面,如果说走出去以前他仅仅在当地出名,那么在他出走后的游学过程中,他不仅让各地的同行认识了他,扩大了自己在外地的影响,也将鲁西南唢呐的精妙之处传播到了各地。《中国全史·艺术卷·民国分卷》提到:“民国十五年前后,一位名叫袁子文的民间艺人——人称‘喇叭大王’,曾多次带领鼓乐班赴河南、江苏、安徽等省和东北各地演出,他演奏的《大和套》《小金蝉》《驻云飞》《花香蜂舞》等乐曲,给各地群众留下了深刻的印象。由于他的精彩表演,鲁西南鼓吹乐在长江以北的大部分地区逐渐产生了广泛的影响。”⑤该段撰稿者不详,但情况属实。

游学,需要盘缠,袁子文就靠本事来挣盘缠。他每到一处,就找到同行,和他们协商搭他们的班子上事。如果班主同意,就要报酬一块大洋,多了不要,少了也不行。如果碰到不解事的同行,不同意合作,他就自己和人家唱对台戏。吹一曲亮亮本事,把人家镇住了,扭头就走。同行后悔不已。

而魏永堂,就没有走那么远。他主要在家乡周围活动,成了当地的名人。

二、家乡人的记忆

关于袁子文的艺术水平,也有很多口述资料。例如,据老人讲,有一次袁子文搭别的班子在家乡一个叫随官屯的村子上事,事主是个家境殷实且要面子的人,从外县请来了高手对棚演奏。对棚开始前,对方言语中略显傲慢,袁子文有些不快,但他并不以言语相怼,而是不慌不忙地躲起来抽烟去了。对方吹得热火朝天,眼看把听众都拉过去了。班主心里火急火燎,赶快打发徒弟四处找袁子文。徒弟在村边地头上发现了他,只见他一边抽烟一边在认真聆听对方的演奏。徒弟把他拉回到桌旁,他抄起唢呐,吹了一曲最普通最流行的,当地的唢呐人都会吹的《开门》。声音一出,不同凡响,技惊四座,听众又呼呼啦啦回到这边。你吹什么我就吹什么,以水平压倒对方,这是他的一贯策略。这一阵,给班主挣足了面子,也更加提高了他在当地的声望。

还有一次,时间是20世纪40年代,他同若干支唢呐队伍一起应邀参加民国政府组织的祭孔大典。人家都觉得参加政府祭孔是件很庄重的事情,都把最好的衣服拿出来,着装整齐,十分体面地前往会场;而袁子文,还是他那几十年一贯制的老着装:一件破棉袄。但是当轮到他演奏时,众人被彻底折服,于是有了这样一句顺口溜:“绫罗绸缎大皮袄,不胜一件破棉袄。”不过,笔者严重怀疑这句顺口溜的真实性,因为祭孔是在阴历八月,还不到穿皮袄的季节,如果说夹袄还差不多。或者,是在年底举行的另外一场活动? 不追究了,就算是一种艺术的夸张和变形吧! 但不管具体穿的什么,服装之间的反差度应该是没有问题的。

以上,都是乡里老人的口述,近似一种集体记忆,只是大致描述,时间地点都不一定准确,而且尚未具体谈到袁在唢呐艺术上的贡献,专业性不强。毕竟,一个艺人的名声是要靠他的艺术来支撑的。那么,他到底有什么过人之处,能使当地人提到他就由衷地崇敬呢? 这些光靠老乡亲们的口述不行,需要专业人士的评价。

笔者为此采访了袁子文先生的高足,著名唢呐演奏家李广福先生。他给笔者讲了几个关于袁先生的段子。

1.袁子文只有一支唢呐(《大合套》用C调)。不管走到哪里,和什么人合作,没有第二支唢呐。但是不管人家吹什么调,他都能完美合作。因此得了个外号“十二个眼”。其实,民间唢呐曲一般是用不到十二个调的。意思是说,唢呐的每个眼都可以作宫音,运用自如。即使有半孔上的调,也难不住他,要不然怎么人称“唢呐大王”呢!

2.袁子文出名后,有人善意地想试一试他的功夫到底有多深,于是在一次合作中偷偷把他的唢呐哨子换成了把攥子哨子。把攥子是用来咔戏的,哨片又厚又硬,安到唢呐上虽能吹响,但其灵巧劲就很难发挥了。袁子文见状,知道有人在搞恶作剧,故意让他露一手。他不慌不忙,故作不知,就用这种又厚又硬的哨子照样把唢呐曲吹得无可挑剔,众人叹服。自此人们认识到:袁子文吹唢呐,什么唢呐都行,什么哨都行,哪个眼都行,半个眼也行。

3.独门绝技“一串铃”。唢呐人只要提到袁子文,就会提到他的独门绝技“一串铃”,也有人叫“小铃铛”。并且,他有的徒弟居然说袁老师只传给了自己,别人不会。看来,谁掌握了这门绝技,才算是袁门正传。其实并不然,“一串铃”只是袁子文的代表性绝技,并不代表他的演奏艺术的全部。况且,这门绝技也是他从老师那里学来的,并非原创,只不过是学得精,用得巧而已。李广福先生说,所谓“一串铃”,就是一种快速的软吐,不用舌头,是用气拱出来的。他自己没有把这种技术掌握到得心应手的地步,学得好的是邹城的孙玉秀。⑥那时,这一带的唢呐艺人都要找机会和袁子文接触一下,学点东西。孙玉秀似乎更加机敏,很快抓住了要领,掌握了这门绝技。然而,也有例外者。山东歌舞剧院前院长,著名唢呐演奏家王彬林先生,并非袁子文的学生,刚刚60岁,比袁年轻了半个多世纪,但是他通过别人的描述和自己的参悟,居然把“一串铃”掌握到了得心应手的地步,成了这一代人中习得此绝技的佼佼者,此绝技后继有人。

三、省城双星

20世纪50年代初,是两位大师大展身手的巅峰时期。他们多次合作参加地区和省级乃至国家级文艺汇演,广受好评,屡屡获奖。

图4 袁子文(第二排右数第二人)、魏永堂(最后一排右数第三人)参加华东汇演时的合影(魏永堂之子魏照明提供)

由于他们的出色表现,又由于当时山东省很注意保护和重用这些高水平民间艺人,于是,1954年,他们二位被调入山东省音乐工作组,吃上了“国库粮”。在这个时期,他们一起录制唱片《双合凤》《越调驻云飞》。魏永堂单独录制的,还有唢呐曲《拜花堂》、笙独奏曲《二板绪子》(柳子戏曲牌)等。在北京参加活动期间二人还曾一起登上天安门城楼。那时,这二位真是风光无限。特别是魏永堂,还被选为山东省第二、第三届政协委员。

音乐工作组1957年合并到山东省艺术馆。同年筹备成立山东省歌舞团,魏永堂被调去担任唢呐独奏演员。次年,山东省歌舞团和山东艺术专科学校正式成立,袁子文被调入艺专担任唢呐、笛子教师。⑦

来到省歌舞团的魏永堂,获得了适合自己的施展和发展空间。除了演出外,还以其高超的技艺影响了一大批人。他的岗位没有教学任务,但是实际他上教了很多学生。除了前面提到的胡志厚、胡天泉、牟善平等国内同行外,本团的小老乡刘炳臣,也从他那里获益良多。刘炳臣整理定稿的一些民间乐曲,都有魏永堂的心血在里面。后来刘炳臣到山东艺术学院任教,为传承山东及中国唢呐艺术作出了贡献。山东师范大学的张富森教授,也是魏永堂的高足。

袁子文去了艺专教学,对他来说是个考验,因为院校教学和民间传承有很大区别,学院是要用乐谱的,而民间则没有。但是这难不倒他,学就是了。据山东艺术学院笛子教授曲广义先生回忆,袁子文开始学唱谱很有意思,唱名不对,但是音高和音程都对。别人唱do re mi,他可能唱成mi fa sol,但音高和音程实际上是do re mi,一时传为笑谈和美谈。这种情况是短暂的,他很快掌握了简谱的用法,并且能自己记写旋律骨架。曲教授同时回忆道,他当时刚毕业到艺专当老师,继续跟袁子文学笛子,发现袁子文的耳朵(听觉与记忆)特别好,即兴演奏的能力超强,一首简单的民歌,他能吹两个小时不重样。现在,这种能力在院校已经消失了。

袁子文在艺专教出的专业学生,见于记载的只有一个淄博歌舞团的韩克俭,已经去世,无法获得更多信息。相反,倒是他的几个“业余学生”,影响比较大,例如山东歌舞团的王昆仑,《奇袭白虎团》剧组的马宏川等。

王昆仑,1945年出生,山东歌舞剧院退休唢呐演奏员。进入歌舞团之前,他是山东地质局801水文支队的维修工。1963年的一天,他到艺专找同学玩,恰巧看到袁子文在教学生。第一次听到如此迷人的唢呐声,昆仑立刻爱上了这件乐器,并当即请同学介绍拜袁子文为师,成了袁子文的业余学生,他吹响唢呐的第一声就是袁子文教的。十年后的1973年,凭借跟袁子文学来的本事,他被调入山东省歌舞团。他对袁先生的感情犹如父子,生活上对先生关怀备至。袁先生无后,夫妻二人的生活能力也都很差,特别是在先生最困难时期,他宁可自己不吃不用,也要保证先生的生活。袁子文深受感动,将自己的技艺倾囊相授,去世时把所用乐器都传给了他。可以说,他是与先生相处时间最长,受益最多的“业余学生”。先生逝世后,他还亲手为先生穿上了寿衣。对袁子文的艺术,他有着很深的理解。他认为,袁子文的唢呐技术全面,闷(喉声振动)、咔(把攥子)、宾(地方口音,实际用字不明,指唢呐用大哨)、吹(吹戏),样样精绝。音色响而不噪,弱而不暗,即兴演奏像孙悟空,千变万化。他说,袁子文不喜欢吹欢快的曲子,喜吹大曲子和柳子戏曲牌。他把《开门》叫作《大合套》,可能体现了他的大曲思维。他评价当时在济南的几位唢呐高手:袁子文的风格稳健大气,最为独特;魏永堂火爆热烈;牛允海干净利落脆。昆仑老师还说,袁子文在教他吹唢呐的过程中,不止一次地教导他:“艺,不易,要好好学习。少年顽皮不用心,不知书中有黄金,早知书中有黄金,高点明灯苦用心。”这句顺口溜,不知道是不是袁子文的原创,估计应该改编自“书中自有黄金屋……”那句名言。但袁子文既然拿来激励学生,应该包括了自己的切身体会在其中。据他的侄子袁登福先生讲,袁子文小时候没有上过学,但是晚年他见到袁子文时,看到袁子文能用繁体字写信,这就是袁子文刻苦学习、争取适应新的工作的例证。一个大学老师,不能只会口授加示范让学生模仿,也应该与时俱进。

四、专家的评语

著名音乐学家乔建中先生20世纪70年代在山东工作时,曾对鲁西南鼓吹乐作过深入研究,但是和袁子文、魏永堂却完美错过,未曾谋面。1979年他回到山东,和魏占河老师一起去拜访过袁子文,畅谈一个小时。他对袁子文的印象是,乐观幽默,谈笑风生,是民间艺术家群体中技艺高超的大师! 这是他在微信中表达的,随后是三个大拇指和两朵鲜花。他指导编撰的《典藏中国音乐大系之弦管传奇》一书,收录了袁子文和魏永堂作为鲁西南唢呐音乐的代表人物。书中这样说:“(魏永堂)他的生命虽然短暂,但他所演奏出的鲁西南鼓吹乐,定会永远地被后人所怀念。”⑧“袁子文对鼓吹艺术的追求及贡献,绝对是本世纪鲁西南地区唢呐演奏风格最具代表性的民间鼓吹乐家。”⑨该套出版物的有声制品收录了袁子文的笛子曲《下调驻云飞》,唢呐曲《大合套》;魏永堂的笛子曲《扬州小开门》,唢呐曲《风搅雪》。

笔者的导师袁静芳先生,也是较早对鲁西南唢呐音乐进行深入研究的学者。她对袁子文唢呐演奏艺术的评价是:“我认为袁子文演奏的《大合套》,与当时我采集到的其他录音相比,在艺术修养与演奏技巧上的确高其他艺人一等。”这也是在微信中表达的。

笔者亦曾将《大合套》录音发给山东歌舞剧院前院长、唢呐演奏家王彬林先生,他听完后说:“这老先生的味道真是棒极了,可惜留下的东西太少了。”微信语。

中央音乐学院唢呐教授石海彬在听完我发给他的袁、魏二位的录音后说:“您发的那三个音频我都听了,真是太棒了,精彩绝伦啊!……袁子文先生的这个《大合套》,太棒了,就从这个二位先生的演奏对比来说,你看同是巨野县人,但是他们二位大师的风格完全不同。魏永堂先生山东的风格更加鲜明,你看它里面的这些弹舌音、‘小铃铛’什么的,用得真是信手拈来,特别棒。但是你看这个袁子文先生,我第一次听到这个,也同是开门的变体,从整个他的音色和他的功夫,我感觉他用的哨片会很硬,所以他的声音特别的朴实好听,是‘大道至简’的一种艺术美感,真是棒,真是棒!”“我觉得袁子文太厉害了,太高深了,他的功夫一听就能听出来的。他的风格完全不一样,韵味也不一样,它更像河北的东西多。河北的东西硬邦邦的,这种这功夫也了得。”(以上都是微信表达)不得不佩服业内高手的点评,人家连哨片、风格的区别等全都说出来了,而且是符合实际的。袁子文走南闯北,吸收的东西多,但是都糅进他的《大合套》中了。

至此可以说,袁子文是他那个时代的中国唢呐大王,已经是当地民间和专业唢呐界乃至音乐学界明确无误的共识了。

本文临近结尾,笔者也谈一点儿自己听袁子文《大合套》的感受。说实话,一开始我听这份录音觉得不够过瘾。全曲的演奏粗犷豪放,稳健扎实,这是很明显能感受到的美。但是,也许因为我的审美形成了一个定式,即鲁西南唢呐音乐中的“穗子”,是个即兴炫技的段落,穗子不炫技,就觉得不过瘾。袁子文就是这样,他的穗子并不炫技,只是由一板一眼变成有板无眼,速度不快,听起来还是四平八稳,直到最后速度也没明显加快。反观魏永堂的《风搅雪》,和《大合套》来自同一支曲子《开门》,但是魏永堂的穗子和袁子文就很不同,火爆热烈,技巧华丽,适合一般不太内行的人听。后来经过与袁子文的学生以及其他唢呐高手交流,才知道这就是袁的风格。他技巧高超,却不爱炫耀,就像他不爱吹欢快的曲子一样,是一种审美取向在引领他的演奏。在他的内心里,到底是一种什么样的心态和情怀? 现在已经无法确知。后来再听他的《大合套》,笔者就经常联想起一出京剧《艳阳楼》。1990年,我有机会看了一场著名武生演员钱浩梁出演的《艳阳楼》。在那出戏里,他扮演的高登是大武生应工,高登喝醉酒以后,与两个短打武生对打。高登不像短打武生那样连翻带蹦,但大将风度展露无遗。他功架稳健扎实,动作优美流畅准确,与两个小武生配合得天衣无缝。虽然最后的结果是高登被杀,但其大武生的功夫却博得满堂彩。在笔者眼中,袁子文就像高登,但不是戏里那个失败被杀的高登,而是那个功夫高高在众人之上,尽显大将风度的高登。

尾 声

当下,鉴于资料短缺,关于袁、魏二人,只能谈这么多了。由于二人已经去世多年,山东艺术学院、山东歌舞剧院都没有保留二人的档案,资料只能求诸众人的口碑。最后的问题是,在这种困难的条件下,笔者为什么要这样零零碎碎东拼西凑地来写这二位大师?

首先,这二位大师是他们那个时代,乃至当今中国唢呐艺术最高水平的代表。中国民间以唢呐主奏的鼓吹乐,有它极高的文化价值,而与文化价值并存并对文化价值给予支撑的,是它的艺术价值。文化价值主要体现在乐人的行为之中,他们在民间为红白喜事服务,充当了民间礼乐的角色。在这层意义上,班社与班社之间,乐人与乐人之间,并无明显差异:只要有班社加入仪式,不管是张家、李家还是赵家,其“礼乐”的意义就实现了。而艺术价值则不同,它可以从文化意义中、从民俗中独立出来,作为一种单纯的艺术审美价值而存在。在这层意义上,艺人个体的差异就显而易见了。在历史长河中,唢呐艺人创造了辉煌的演奏技术和海量的经典乐曲,构成了中国传统音乐的一个宝库。作为站在艺人群体顶端的代表性人物,其意义毋庸多言。没有一代一代的袁、魏式的人物,就不会有我国精彩绝伦的唢呐艺术。这样的人物,是我们必须要记住的,是必须在音乐史中占有一席之地的。我们的音乐史,应该充分重视对这些人的研究和记载。

其次,我们现在音乐学院的唢呐演奏专业,就是以这样一批人为主力建立起来的。1949年以后,我国建立了中央音乐学院、中国音乐学院等高等音乐院校。在学科建设方面,比较典型的是中央音乐学院。西洋乐,请苏联专家,派人出国学习;而国乐,则从民间聘请了大量艺人来校任教,如朱勤甫、杨元亨、赵春峰等。可以说,民间艺人撑起了学院的半边天。中国音乐学院当时的任务是传承发展民族音乐,也聘请了冯子存、赵春亭等大师级人物任教。其他学院,同样的情况不胜枚举。那是个白手起家开创基业的时代,正是这些人,为音乐学院的传统器乐教学打下了坚实的基础。袁子文,没有到国家级院校教学,但他也是这个群体中的一员,并且是水平极高的一员。如果不是山东早早把他“扣下”,他到哪个国家级学院教学也说不定。魏永堂虽然不在教学岗位,但是他教的学生,如胡志厚、张富森、刘炳臣等,都是有相当地位的艺术家。所以,从为专业音乐教育奠基的角度,这些人也是必须被记住的。我们的近代音乐教育史,也应该给予这些人应有的地位。

袁子文和魏永堂,是那个时代的佼佼者,放到现在也是。我们不但不能忘却他们,更应该让年轻一代知道,在半个世纪前,有那样一批人,为中国的传统器乐表演艺术的发展作出了巨大贡献,也为音乐院校的传统器乐教育作出了巨大贡献。其中,袁子文和魏永堂,是唢呐界的领袖人物,绝代双骄,尤其应该为唢呐青年们所牢记。

感谢李广福、魏玉静、姚继平、李玉坤、王昆仑、王希彦、曲广义、王彬林、魏强、袁登福、刘炳臣、袁静芳、乔建中等老师,为本文提供资料。

注释:

①指第一作者刘勇。以下“笔者”同。

②此说法出自中国ISBN 中心出版的《中国民族民间器乐曲集成·山东卷》,1994,第1869页。

③排在第二位的和贯贤也是菏泽人,著名唢呐演奏家,尤善锡笛,著名唢呐演奏家胡海泉曾向其问艺。他没有到省里工作,主要在家乡从事演奏和培养人才。

④《民族民间器乐曲集成》中的乐人简介比较简略,网上的材料不但简略,且常常有错。

⑤史仲文、胡晓林主编:《中国全史·艺术卷·民国分卷》,中国书籍出版社,2014,第1043页。

⑥著名唢呐演奏家,尤善铜杆唢呐。

⑦1959年国庆节庆祝活动结束以后,省里又将牛允海、孙玉秀、刘炳臣等调入歌舞团,形成强大的唢呐演奏队伍。此前稍不留神,一个任同祥被上海挖走,虽然离开了山东,但是作出了更大的贡献。

⑧《典藏中国音乐大系之弦管传奇》,台湾风潮有声出版有限公司,2001,第30页。

⑨同⑧,第32页。