房车旅游:流动中“家”的体验与营造

文 彤 张玉林

(暨南大学管理学院,广东广州 510632)

0 引言

对人类而言,“家”是一个“永恒的、最具实体性、最有归属感的社会基层单位”(彭兆荣,2013),其空间内配备了衣柜、床、厨具、沙发、电视等基础设施设备,满足人们吃饭、睡觉、存物、娱乐等基本需求,是开展家庭活动的建筑物(Su,2013),被看作一个温暖、愉悦和安全的场所(封丹等,2014)。无论是民居大门(陶伟等,2014)和社区门禁(封丹等,2014)对家空间的保护,还是商业化背景下旅游民宿对家空间的“边界”把握(郑诗琳等,2016),甚至无家可归者占据公共空间来重构家的领地(Del Casino et al.,2008),都表明人们对“家”空间的重视与维护。但随着人们对家从“居所”到“具有内在关系之共同体”(陈赟,2015)的认识加深,家除了是物质的客观以外,更重要的是一个精神的世界(张祥龙,2016)。同住一个家的人彼此关怀,有着其他关系无法比拟的感情(谭学纯,1999),为情感疏离的社会提供充满人情味的归属感(Moore,2000)。正是情感让一个个独立的人根据某种内在关联构成具有内部认同感的家人群体(周红英,2011),彼此提供安全感,不管有什么冲突都能紧密地生活在一起并履行自己的责任与义务。因此,家赋予了本来毫无生命的栖居物质空间以诗意和温情(王璐,2018),不仅是一个“遮风挡雨的庇护所,或者装满家具等物体的容器”,更是一个人和社会意义根植的地方(Papastergiadis,1998),饱含“意义、情感、经历和社会关系,是人类生活的中心”(Blunt et al.,2004)。人文地理学者由此将“家”定义为一个融合物质空间单元(房子)和社会关系单位(家庭)的“社会空间系统”(Blunt,2005),一个由日常实践、生活经历、亲密关系、身份、记忆和情感建构(Blunt et al.,2004),为人们提供抵抗外界环境的心理支撑;一个展现安全感、保护性及情感寄托的具有地理性物理结构和情感共同体的稳定意义中心(赵莹 等,2013)。

伴随着全球化与现代化的加速,社会经济发展越来越离不开人口的流动,流动性已经成为现代社会的重要标志,并逐渐发展成为一种生活方式(徐红罡等,2015)。“流动”一词既指空间上的迁移或变动,也指流动过程中功能形态上的改变(吴小英,2017)。对于现代人来说,家是他们向世界各地流动的出发点(Tuan,1991),稳定不变的家的情感意象受到了流动性的挑战(薛熙明等,2016),家的感觉从过往相对单一的固定情感变成复杂、多元的空间体验(蔡晓梅等,2019),流动性所带来的“无家”感觉成为社会文化地理研究关注的焦点(薛熙明等,2016)。伴随着离家之后对家的思念与怀旧,流动人群对家的渴望更为强烈,他们借助各式各样的方法来重构“家”空间,在异国他乡营造像在家一般安全、熟悉的氛围与感觉(Somerville,1992):迁居到伦敦的新西兰人依靠现代技术拉近自己与家之间的疏离(Litwak,1960),他们在新环境中经常给新西兰的家人和朋友发电子邮件和打电话,或者在网上阅读新西兰报纸来再现过去的家(Wiles,2008);新加坡的外籍家政妇女通过汇款、“录音带”、探亲假等各种与家庭成员沟通的方式确认在家的身份,并尝试重建一个“远离家园的家”(Yeoh et al.,2000);菲律宾家佣通过视觉、声音、口味、香气等在香港积极地创造类似家“感觉”的场所(Law,2001);跨国精英阶层也会通过庆祝家乡的节日或与同乡聚会等方式来想象故乡的家(Kong,1999)。流动过程中的人总是通过跨地方建造和实践来发展地区与地区之间的联系(Brickell et al.,2011),努力在现代世界中为自己创造一个感到在家的地方(Berman,1983)。

旅游是一种追求高品质体验的流动形式(黄佩等,2014),人们旅行是为了寻找一个充满希望和传统的梦想之地(Su,2014),研究者们在这种追求“理想之家”的消费中发现了“流动”和“家”协调一致的可能:大量的民宿、客栈、Airbnb 为旅游者提供具有家的风格、家的味道的住宿服务,甚至开始倡导家的消费,高星级酒店也通过“商业性的家空间”努力为流动的游客营造“在家”的随性感觉(蔡晓梅等,2019),家观念的营销逐渐成为旅游住宿业吸引顾客的王牌手段(陶伟等,2014;郑诗琳等,2016)。有研究者也指出,丽江尽管本质上是现代旅游话语和东道主社会建构的真实,但游客仍然会将其想象成一个精神放松和舒适的理想之家,在那里他们可以追求内心的自由(Su,2014)。以旅游度假、康养生活等为目的的季节性移民,不仅要求第二居所需要具备家的基础功能与属性,还会根据自己喜好选择营造住宿的方式、环境与氛围,享受理想之家带来的独特体验(吴悦芳等,2012)。在全球流动性的深刻影响下,旅游活动达到前所未有的广度和强度(孙九霞等,2016),目的地缓慢的生活节奏、简朴的生活方式和深厚的民族传统对旅游者而言具有特定的文化和历史意义,其氛围能让他们达到精神上的放松和内心的自由(Su,2014),这些被理想化的旅游目的地成为人们置放想象之家的地方,大量的旅游者在目的地追求一种理想的家(Su,2014),在这个意义上,旅游提供了一种通过流动来营造理想之家的实践方式(薛熙明等,2016)。

房车旅游被描述为旅游者在度假时开着改装露营拖车、五轮车、大篷车或房车,并将车辆作为主要住宿场所的一种旅游形式(Prideaux et al.,2010)。凭借“住行一体化”的便利,房车旅游在欧美得到了很好的发展(Wu et al.,2014),相关研究集中在房车旅游者的人口特征及旅游动机(Hardy et al.,2013;Guinn,1980)。研究表明,房车旅游者是一群高度流动、高度社交、追求娱乐休闲的退休人员或家庭成员,他们渴望摆脱平凡的日常生活、体验自由、享受自然(Counts et al.,2001;Prideaux et al.,2010;Hardy et al.,2010);房车旅游者被描述为终极的“家”的制造者,因为他们能够利用房车在保持流动性的同时创造一个“家外之家”(Counts et al.,2001)。受游客消费水平、房车证照政策、房车营地配套设施等因素的影响(魏翔等,2005;高林安等,2011),中国房车旅游起步较晚(陈俊安,2012),相关研究停留在房车旅游和房车营地的发展状况与开发对策方面(李凤等,2019;钱学礼,2006)。但随着经济快速发展和大众消费水平的提高,加上国家出台的一系列相关政策支持,房车旅游市场需求规模明显增长(陈俊安,2012)。房车旅游因拥有灵活便捷性、丰富多样性、经济实用性、独立自主性等特点(储德平等,2013),使人们充分享受到“零距离”接近大自然、融入大自然和回归大自然的乐趣(廖军华等,2009)。在房车旅游者的实际体验中,房车不仅仅是一种目的地之间的交通工具,还具有更深层次的文化意义,是他们在异地他乡的旅途之“家”(Wu et al.,2014),因其将“旅游+生活”完美结合而越来越受到人们的青睐(魏翔等,2005;王琳,2018),展现出巨大的发展潜力。

1 研究问题的提出

在高度流动的现今世界,人们逐渐习惯流动的生存和生活方式,“家”的重构已成为一个重要话题(封丹等,2015)。由于流动意味着“离家”,人们在两者之间似乎鱼与熊掌不可兼得,因此多数研究将“流动”和“家”置于对立的状态。即使在为两者协调一致提供可能的旅游活动中,也仅仅是对人们心中理想之家的讨论,缺乏对现有之家的关注。更需要指出的,流动性通常被理解为从A 点到B 点的物体流动(林晓珊,2014),现有研究讨论的对象都是故乡或他乡“静态固定”的家,但忽略了流动性同时还强调流动过程中的现象与变化(耿敬等,2007)。在大流动时代背景下,Urry(2000)提出的“新流动范式”不同于传统社会学研究的社会阶层流动,而是指人、物等以新的时空方式跨越社会界限的各种流动,许多个人和家庭可以通过时空的延展来建立客源地和目的地之间的联系和社会场域(McHugh,2000),保证了经济、文化、社会联系等的同时体验性(Levitt et al.,2007),“新流动范式”的提出极大地推动了关于流动现象的跨学科研究,形成了一系列新的研究议题,在社会学、地理学、旅游学等多个领域产生了广泛影响(Sheller et al.,2006;林聚任等,2021)。随着“新流动范式”转向的逐步发展,流动的过程或流动中所产生的特殊体验、差异性的经历、多重社会关系的建立,以及流动发生的动机、影响或意义等开始得到重视(杨茜好等,2015),促使本文将研究视角聚焦于流动过程中“家”的有关现象。事实上,人类文明中并不缺少四处迁徙而居的现象,中国自古就有“四海为家”一说,现今也还有游牧民族、吉普赛人保持着流动居家的生活方式。而在旅游发展的实际当中,房车旅游提供了一种崭新的流动方式,乘坐交通工具的流动不再只是旅游者到达目的地的方式,更是深刻嵌入旅游流动过程中的不可或缺的独特体验(Moscardo et al.,2007;王学基 等,2019)。通过将“房”与“车”完美结合,房车为旅游者提供了“流动的家”体验感知,实现了流动过程中“旅途”与“在家”的协调一致,为此本文以房车旅游者的网络游记为文本资料,围绕旅游者在流动过程中对“家”的营造与体验展开质性研究,一方面通过房车旅游者的体验感受来分析阐释旅游活动中“家”的新内涵特征;另一方面借助“旅途”与“家”的互动关联来探讨“流动性”的内在影响,以期丰富“新流动性范式”的理论研究。

2 研究设计

2.1 数据获取

随着社交网络的发展,越来越多的旅游者在旅游网站、社交平台等线上媒体发布自身旅游的体验经历,这些游记真实记录了旅游者的感受体验、物质与精神的收获,内容上具有开放性特点,不但是旅游者对旅游流动过程中各方面的真切感知,而且在一定程度上也影响着其他旅游者的感知体验。作为国内新兴的旅游活动方式,房车旅游受到了大量的关注,众多旅游者在网上留下了房车旅游游记。2020年3 月作者将国内普及率高、知名度大的旅游社交网站——携程网作为资料收集平台,以“房车”为关键词在携程网攻略板块搜索相关游记,按照网站推荐顺序抓取了前150 篇房车游记,通过筛选删去了“房车介绍”“固定房车营地”“自驾车”等与研究无关的游记,然后根据理论饱和原则最终确定了121篇房车游记(总计628059字)作为内容分析的文本资料。从游记中“对开房车旅行的人来说,无论房车开到哪里,他们始终是住在自己的家里……吃亲手烹饪的饭菜”“车里装着孩子们和家,那种感觉让我们不想停下”“我就是感觉我的家是带轱辘的,到了哪,我都能在家里住,真的很温馨”等内容可以清晰地确定房车旅游与“流动的家”之间的内在联系,也说明了所收集文本资料的客观性。

2.2 数据处理

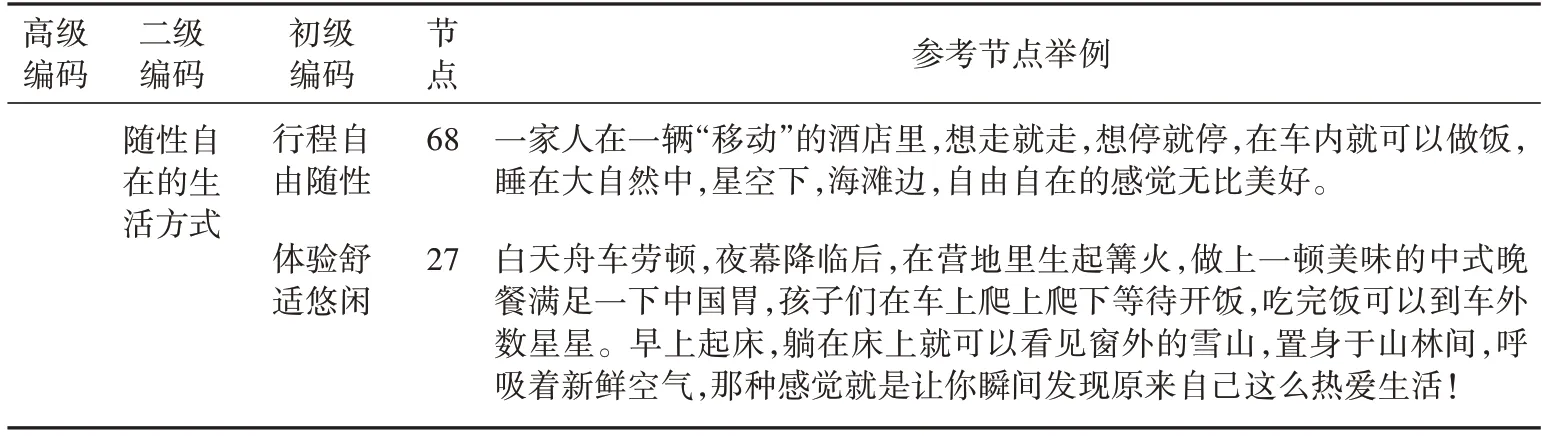

本文借助QSR Nvivo 11.0 对相关文本进行内容分析,首先将文本资料导入Nvivo软件中,将与家相关的词语、句子、段落标记为节点,然后对节点进行编码,总共梳理出644个节点,其中有39个节点明确提到“房车就是流动的家”,再次印证了本文的研究主题。在相关节点基础上获得12项初级编码,归纳为6项二级编码;在二级编码的基础上,结合“家文化”内涵提炼形成3项高级编码,分别为“家的功能”“家的情感”和“家的想象”,从而构建了流动的房车与家文化相联系的正式编码表(见表1)。其一,家是一个满足人们吃饭、睡觉、娱乐等基本需求的实质空间(Su,2013),基本的衣食住就显示了家作为人生起源与归宿地的意义(陈赟,2015);相比旅途中,家里所具备的如厨房、睡床等衣食住的基础条件与设施,免除了旅途中的饮食住宿费用及入住退房打包行李等繁琐步骤,可以节省旅游支出,体现了家的高性价比(陈瑶等,2020)。因此“衣食住行功能”“省钱实用功能”被提炼成“家的功能”。其二,家是一个亲友交流以拉近亲人和亲密朋友关系的私人空间(Després,1991),通过情感联结获得情感归属与保障(陈淳 等,2018;燕连福,2017);无关血缘、婚姻等关系生活在一起的一群人相亲相爱,也能体会家带给彼此情感上的体验、抚慰、照顾和支持(黄辉祥,2018)。因此“加强亲人间的交流”“友情的建立与巩固”被提炼成“家的情感”。其三,如今越来越多的人想要追求简单舒适的生活方式,与原始自然相伴、接触优美环境、平衡城市生活,不断寻找与建立想象中的“靠近自然的家”或“浪漫港湾”(Vepsäläinen et al.,2010;Brunetti et al.,2017),灿烂的阳光和旅游过程中的休闲氛围营造了充满新奇和异域体验的家的自然环境感知,满足了流动者对远方的向往和理想之家的想象(吴悦芳等,2019);同时,故乡的家也是流动者在陌生环境空间的情感寄托和心灵归属(段圣奎等,2020),他们会通过各种手段来重构故乡的家(Somerville,1992;蔡晓梅等,2019)。因此,“优美舒适的自然环境”“随性自在的生活方式”被提炼成“家的想象”。后续分析也依据这3 个维度展开论述。

表1 内容分析结果

表1(续)

3 房车旅游与流动的“家”

3.1 家的功能

物质基础是“家”概念的先决功能(李海青,2008),表明人类已能运用营造手段来调适人与自然的关系(田沐禾,2015)。家通过提供日常生活所必需的“衣食住”等基础功能而成为人类肉体的栖息之地(楚克松,2011),是生活的场所(罗安宪,2017),因此被看作一个温暖、安全、熟悉、舒适的场所(孙九霞等,2016)。而流动意味着不确定和陌生的环境,人们在脱离了熟悉的地方场域后往往会因家的缺失而陷入普遍困惑之中,甚至会由于缺乏居所而产生既无法获得生活的享受,也无法获得心理认同与归属的无家之感(Ducan et al.,2004)。“吃住行”是旅游活动的基本要素,也是旅游者在流动过程中考虑最多的内容,各种不确定因素使得旅游者无法期望在陌生的旅途环境中获得高质量的体验保障。

而房车则不一样,它是一个装满齐全家具的实质空间(Papastergiadis,1998),能够在旅行过程中提供像家一样的设施设备:“卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器,简直和在家没两样”“麻雀虽小五脏俱全,房车里配有三张床、厕所和厨房,让我们在旅途中也能拥有家一般的温馨”“吃、喝、拉、撒、睡及娱乐可以一站式在房车上搞定”,旅游者通过对车载生活设施的随性使用可以方便地在旅途当中获得在家般的安全感和控制感(Després,1991)。同时,房车不仅能为旅游者提供和家一样的“吃穿住”功能,还具备“行”的功能,人们既能实现流动中居住,又能实现居住中流动(马凌等,2017),陌生环境的“避风港”将流动旅途中的不确定性极大减弱,也让旅游者享受到了对流动之家的完全拥有权(Després,1991)。并且,旅游者还能“去超市大采购,买面粉做饺子,把房车当成一个流动的家去补全物资”,通过自己的营造进一步提升家的功能。

家的物质基础还保证了其经济性,所谓“穷家富路”就真实对比了“在家”与“流动”的区别。房车在旅行中不仅能满足人们的生活需求,还能省钱省心,体现家的经济功能(白凯等,2013)。“租房车一天的价格,和住普通酒店的价格差不多,甚至更便宜”,一辆房车可以搭乘多人,旅游者的吃住行都在房车上自助解决,经济实用性非常突出(储德平等,2013)。另一方面,房车减少了旅途中的不确定性,具有较高的自主性(储德平等,2013),旅游者可以非常自由地决定流动的路线、时间,“房车自驾是最自由最省心的旅行方式,怎么安排时间跟路线完全可以随心所欲”“一辆小小的车,就是你旅途过程中的家,不需要频繁打包行李,也不需要赶着退房,不用担心晚上没地方住,也不用担心安全问题,省下来的时间跟精力大大提高了旅行的品质”,当“家”就在“路”上时,旅行时间、费用、精力等安排就可以张弛有度、游刃有余。

3.2 家的情感

家代表着团结、统一、记忆和渴望等强烈的情感(Morley,1993;封丹等,2015),这一情感意义是“家”概念的核心(李海青,2008),使得家被视为一个饱含情感的空间(Blunt et al.,2004)。但是在现代性和流动性的冲击下,人们忙于在外奔波,孩子得不到足够的陪伴,年轻人得不到足够的休息,老年人得不到足够的关心,彼此亲密“有”间,家庭的功能越来越弱化(罗安宪,2017)。这种情形下,家的情感功能不仅未曾褪色,反而更加重要(白凯等,2013),众多研究者指出家庭旅游活动在促进家庭团圆,保持家庭纽带和建立家庭回忆上具有显著优势(Obrador,2012)。而房车旅游的消费主体恰恰针对家庭,“一家三代正在自家房车搭建的帐篷下开心地玩着敲萝卜的游戏,老奶奶手举着长颈鹿外形的卡通锤子不停地敲打着儿孙的脑袋,发出一阵阵欢笑声。不远处的另一辆房车旁,老两口一个削着苹果,一个正听着音乐摇头晃脑跟着哼唱呢”“在每一次累并快乐着的旅途中,我们这个小小的家庭,一起相依相伴,彼此越来越亲密,这种温暖,是在钢筋水泥的城市里,永远体验不到的”,房车将家人凝聚在一个浓缩的流动家中,一起旅行、经历未知,在陌生的地方通过深度接触与交流形成彼此之间真正亲密“无”间的陪伴,在情感疏离的流动社会提供了充满人情味的归属空间,重塑了家的情感依恋(Fleischer,2007)。

家是个人“德性成长的摇篮、自我认同的依据、一生不变的亲情、自我价值确认的来源及道德价值追求的平台”(陈午晴,2014),家的情感氛围与教育交流对孩童的思想观念、价值追求等具有不言而喻的影响(白凯等,2013)。“再好的教育也不如行万里路,体验自然增长见闻。孩子在教室里学到的东西,一定不会比她在拥抱大自然,接触各种人、各种机会中学到得更多”,家不仅是最重要的情感摇篮(罗凌志等,2018),也是孩子社会化的第一场所(徐慧等,2008)。房车作为旅程中的家,能给孩子们带来多元化的体验,“我们一路上都在试图锻炼她的胆量”“在长期出行中,学会了很多,安全意识很强”“带她去感受这个世界,让她小小的心,能变得更大气”“主动和陌生人打招呼,把好东西和大家分享,我们很欣慰看到这种变化”,流动旅途中不断变化的外部环境可以让父母领着孩子亲自体验不同于学校书本知识教育的真实世界与大自然,在引领孩子逐步适应社会生活(陈陈,2002)的同时,还能让他们感受到至善至美的家庭情感世界(秦伟,2007)。

另外,作为自我进出社会的媒介,家的私密空间与社会的公共空间具有对立性(周书刚,2009),但房车模糊了这一界限,不少的房车旅游者是和朋友同事或房车车队一起出行,更多的则是在路途或营地与其他房车旅游者相聚交流。“这次共同出行的有一对闺蜜,充分诠释了什么叫作‘无闺蜜,不旅游’这句话,知道彼此的爱好,迁就彼此的习惯,一起笑,一起哭,一起把房车当作最温暖的家”“剩下我们的房车队伍仍在路上,一车人围坐一圈,吃喝玩闹,望不见尽头的路,好似我们周而复始的生活轨迹”“每个途经的小镇都给我们无限惊喜,我们放慢脚步,享受着假期,和营地的邻居分享旅途点滴”,流动意味着社会实践、特殊的经历和多重社会关系的建立(杨茜好等,2015),房车提供了一个更方便接触外部社会空间的媒介体(吴悦芳等,2012),不仅能促进亲人之间的情感交流,还能加深对友人或邻居的交流了解,亲密、归属这些家所包含的情感要素可以超出居所之外(Obrador,2012),构成了一起流动人群之间的社会关系,房车被赋予以诗意和温情(王璐,2018),家的社会功能体现得淋漓尽致。

3.3 家的想象

家是个人理想与价值的反映(Després,1991),家观念也包含着两个层次:作为文化理想的“家”和作为技术策略的“家”。人们关于幸福生活的种种想象属于家观念中第一层次所指的理想生活模式(方旭东,2018)。在后现代性的语境中,永久性居所的家已经不完全是令人向往的积极地方,透露出程式化、保守与无意义等负面价值(孙九霞等,2016),人们努力通过各种方式来寻找、重构和营造“家”。流动象征着拓展和机会,表征并重塑着价值观念,是塑造人地新关系的重要形式(杨茜好等,2015),已经成为建构个体和建构社会的重要力量(樊友猛等,2017),也被人们用于在旅途中想象理想的家和怀念过去的家。

《桃花源记》描述的“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”,代表了中国人对理想家园的想象,流动的房车把家带在路上,使游客可以把家安置于任何想去的地方,充分享受到“零距离”接近大自然、融入大自然和回归大自然的乐趣(陈芸,2008),理想家园从而能够变为现实。“午夜,牛在车外低唤,并轻轻地蹭了蹭车身,清晨,在潺潺的流水声中醒来,冰雪融化后的山泉水冰凉刺骨,洗漱后,顿感神清气爽,啃着哈密瓜,望着牛羊马,祥和而美好”“我的家很小,但我的院子很大。它可以是山川、草原、沙滩,也可以是湿地、河谷、湖泊,还可以是村庄、田野和城市,世界有多大,我的院子就有多大”“房车内是家的温馨和舒适,房车外是大自然的清新与宁静”,与城市不同,家所在的地方不仅有可爱的动物,还有优美的景色,房车旅游者在更宽泛舒适的环境中获得了家的感觉,这里的家并不限于一个特定的地方(Nowicka,2007),就像对于寻找理想家园的丽江游客来说,真正的香格里拉在哪里并不重要,重要的是在那里能够放松自己,让灵魂休息(Su,2014),从而实现游客理想的整个世界。

理想的家一方面是关于优美舒适的自然环境,另一方面是获得一定程度内在自由的新机会(Su,2014)。家是一个放松的空间(封丹等,2015),不仅在房车空间里自由放松,更能自由控制整个家空间所处的位置、外界环境的类型、变换的频率等,“在一个美丽的地方住下来悠闲自在”“无所谓什么时候起来,无所谓在哪里停留多久,就喜欢这份随心所欲”,房车旅行无疑实现了这种“四海为家”随性自在的旅居生活方式。更重要的是,一个人对家的感觉和体验不能与他们所处的物质空间分离(Imrie,2004),特定物品对于创造“家”的感觉和归属非常重要(Csikszentmihalyi et al.,1981),家可能围绕熟悉的食物气味、味道或基础设施建立,体验在家的感觉意味着要处于熟悉的环境中,比如自己熟悉的摆饰、基础设施。房车同样创造了人们任意控制家里器具、装饰营造等的自由(Després,1991),“由于大家都是中国人的胃,喜欢吃米饭,于是出行前决定带上家里的电饭煲。事实证明这是本次旅行最英明的决定,每天大家都能吃上热腾腾的米饭,简直就是一种享受”,在理想的家园世界,旅游者还能借助房车在不同的地方利用熟悉的参考物来营造一种“我还在熟悉的家里”的自我安抚感(Nowicka,2007),以调节和消化对流动环境的异化和恐惧(Su,2015),尽情享受“我的家我做主”的生活自由。

4 结论与讨论

作为替代固守和静止的主要流动方式之一,旅游曾经处于家的对立面状态,但兼具“房”和“车”特征功能的房车巧妙地将旅游与家叠合起来,房车旅游不仅成为家的流动载体,而且成为寻找更为本质的家的意义与体验的新兴方式(孙九霞等,2016)。房车在设计时就以“将房子安装在汽车上”作为首要原则,集合了吃住行的旅游活动要素,深受家庭旅游市场的追捧与喜爱,游记中把房车描述为“流动的家”“移动的家”的大量语句真实地证明了这一点。房车具备卧室、厨房、客厅、卫生间等家固有的空间和设施,人们在使用时还可以根据自身喜好进行个性化的布置营造(陈建斌等,2004),既能全面满足游客路途中的衣食住行需求,又能避免预订酒店、打包行李、寻找餐厅等繁琐事项,通过设施保障完美实现了房车“家的功能”。这一功能虽然与“现有的家”的功能保持一致,但是在陌生环境空间中能为旅游者提供流动中的避风港,在体现家的流动性的同时,更丰富了家的存在形式和意义,塑造了家“新的内涵特征”。

虽然不同的人有不同的经历和感受,但是对于大多数人来说家被看作天堂,是对所有积极特征的理想化,人们在家践行日常习惯,从而放松在外高度紧绷的身体、感到内心的宁静与自由(Somerville,1992)。伴随现代社会的高度流动,固定、封闭的家也不可避免地卷入全球化的浪潮中,传统家的功能也越来越弱化(罗安宪,2017),但家的精神价值仍然备受推崇(陈午晴,2014),无论是故乡、他乡还是路途中,人们寻找着各种方式来营造家的情感归属(王晓敏,2015)。房车实现了旅游流动中的全程陪伴,一家人在小小的空间中谈论交流一路上的所见所感,轻松的氛围和舒适的环境更容易让人打开自我的内心,进行深度交流;不断变化的环境也会让家人之间更加互相依赖,在陌生环境形成共同的安全感、归属感和身份认同。更加不同的是,“家”空间本质上是一个开放的空间(刘晨等,2014),房车有效构建了内部“家空间”和外部“社会空间”的缓冲,为在“家门口”与朋友的结伴而行及与陌生人的旅途邂逅中提供了接触交流的便利,旅途中的交流了解与帮助支持能促进友情的建立与巩固,那些与好友相处的时光正是每个人最珍贵的生活记忆。流动通过时间与空间建构社会(孙九霞等,2016),房车的家一方面维持着传统物质空间的“规则”形态,另一方面又迎合着新的流动“逻辑”(陶伟等,2015)而变化。不同于“现有的家”,“流动的家”在强化传统家庭情感功能的同时也在不断拓展具有内部认同感的更广泛群体(周红英,2011),最终表达成为一个包含多种感情色彩、多种感情成分的家概念(罗安宪,2017),给予越来越弱化的传统“家”功能以新的内涵与价值,丰富和增进了流动的“家的情感”。

在人类学家眼里,家的含义包含着“超越由个体和群体表达出来的文化规范和个体的想象”(秦伟,2007),家随着流动性与全球化的推进也呈现出多种形式。流动是人们感知世界、进行社会实践的重要过程(杨茜好等,2015)。家的构建实践既涉及新的目的地,又涉及来源地,同时还包括了跨界经历(封丹等,2015)。家的体验期望既有理性价值诉求又不乏感性秩序期待;既有世俗化的日常生活又不乏神圣性的民间信仰(方旭东,2018),因此流动个体心目中不仅包含过去的家,还存在着想象中的理想家园。房车的可移动性能够将这个想象转变为现实,旅游者可以方便地将“流动的家”安置于向往的地点,家外的环境可以充满无限可能,家里的时间和节奏也可以自由支配,这种随性自在的生活体验让每个人的身心实现超越“在现有的家一般的”彻底放松。作为一种批判语境,流动意味着对传统以稳定和界限为主体的文明形式的挑战,是塑造新的人地关系的重要形式(杨茜好等,2015)。正如房车旅游中家的体验与营造,人们的经济活动和日常生活空间已不再局限于某一固定的地域(耿敬等,2007),他们可以在流动过程中发挥主观能动性来改变自我、影响世界(杨茜好等,2015),将其对地方、空间的感觉、实践、生存状态通过一个交织着经历、情感和意义的“流动之家”活跃呈现(Blunt et al.,2004),打破了家以往稳定的熟人社会结构和景观环境,在更深层意义上赋予“家”新的内涵。流动从而成为建构“家”的重要力量,在流动过程中体验和营造家,在家中感受流动的快乐与新奇,甚至实现了固定的家所无法满足的“家的想象”。