旅游空间中的动物情感劳动与动物伦理困境

温士贤 廖健豪 蔡浩辉 尹 铎

(1.华南师范大学旅游管理学院,广东广州 510006;2.埃克塞特大学地理系,英国埃克塞特EX4 4QJ;3.广州大学地理科学与遥感学院,广东广州 510006;4.华南人文地理与城市发展研究中心,广东广州 510006)

0 引言

近年来,新动物地理学成为人文地理学的一个新兴研究领域(廖健豪等,2021;朱竑等,2017;Buller,2014)。与早期侧重对动物及其栖息地的空间分布格局进行研究的生物地理学不同,20世纪90年代以来的新动物地理学赋予动物一定的主体性(subjectivity),并强调动物能与人类社会一起构建地方(Buller,2014)。当前,高度商业化的城市成为新动物地理学探讨人类与动物关系的重要空间场域。在新动物地理学的研究视域下,城市并非纯粹的人类空间,而是人类与其他生物循环流动和共同居住的混合空间(Hinchliffe et al.,2005)。然而,新动物地理学强调的动物主体性概念类似于韦伯(2017)所说的学术理想型。在现实社会情境中,动物的主体性尚未得到民众的普遍认可。甚至有研究者对此持截然相反的观点,认为“动物不可能成为人类道德和法律的主体,动物在法律上仍是特殊的物”(陈本寒 等,2002)。

近年来,随着动物保护和动物伦理运动的兴起,民众开始对人类与动物之间的关系进行反思,并赋予动物更多的情感关注和伦理关怀(Lorimer,2010)。在城市化和工业化快速发展的同时,人类与动物、人类与自然之间的天然关系被割裂(Whatmore et al.,1998;尹铎等,2017)。特别是在高度商业化的社会环境中,动物的主体性往往被资本所操控。为了近距离观赏与体验动物,商业资本乐此不疲地在城市中打造动物旅游空间。城市中的动物园与水族馆作为动物旅游空间的典型代表,日益成为市民青睐的旅游目的地,并为市民讲述着来自遥远大自然中的动物故事(Anderson,1995)。据世界动物园和水族馆协会(World Association of Zoos and Aquariums)估算,每年全球参观动物园和水族馆的游客量超过7 亿,动物旅游已然成为一项具有极大经济效益的休闲游憩产业(Gusset et al.,2011)。

鉴于野生动物对人类所具有的天然吸引力,越来越多的商业资本开始尝试在商场环境中开设小型动物园以吸引客流。商场动物园已成为全球范围内一种新兴的旅游业态,不仅开设于加拿大West Edmonton Mall、迪拜Wafi Mall、美国Gurnee Mills 等国外大型购物中心,还遍布我国众多城市的商业中心,如武汉Zoolung 动物主题乐园、天津Zoonly 动物主题乐园、上海Mr Zoo 小小动物元等①高歌.Mr Zoo 小小动物元:开在商场里的动物园,能否成为体验式业态中的新的流量地标?[EB/OL].(2018-05-23)[2021-11-08].https://36kr.com/p/1722534363137.。商场动物园作为一种营销手段是“成功”的,这种特殊的旅游空间往往迅速成为所在城市的网红景点并带来可观的客流量。在高度商业化的情境中,动物的商品化特征更为明显。由于商场有限的活动空间,商场动物园中狭小密闭的人工拟态环境难以具备足够的丰容,圈养其中的动物也难以享有较为舒适的生存环境。因此,肮脏的环境、难闻的气味与拥挤的动物,时常成为新闻媒体和社会公众对商场动物园争议与批评的焦点②智春丽.动物园开进商场,你会去看吗?|睡前聊一会儿[EB/OL].(2020-01-17)[2021-04-18].https://www.hubpd.com/c/2020-01-17/941667.shtml.。

在人类世背景下,如何处理人类与动物之间的关系值得深入研究和探讨。人文主义地理学家段义孚曾指出:“在人与自然的复杂关系中,人与动物的关系是问题出现最多、人的罪过体现最深的方面。”(Tuan,1993)诸多民族群体在处理人与动物的关系中,均表现出既敬畏动物并将其视为灵性的存在,同时又在利用动物并将其作为衣食之源。例如:生活在北冰洋沿岸的因纽特人,他们的食物、衣服及住所几乎都来源于动物。茹毛饮血是他们生活的常态,他们减轻罪恶感的方法之一是示以尊重,在猎杀动物的同时开展一系列仪式活动(段义孚,2020)。生活在我国东北部地区的鄂伦春族将熊视作自己民族的图腾,但为了获取生活必需的肉食和皮毛也会对其进行猎杀。与猎杀其他动物不同,鄂伦春族在猎杀熊后要进行仪式活动以缓解内心的焦虑(杨金戈等,2020)。我们今天对待动物的态度,与因纽特人和鄂伦春族猎杀动物时的矛盾心理有着内在的一致性。一方面我们强调动物的主体性并赋予动物以伦理关怀,另一方面为了满足人类自身的衣食之需及情感愉悦而猎杀和役使动物。

人类利用动物的这种矛盾心理,在某种意义上反映了社会民众面临的动物伦理困境。从认识论层面而言,人类利用动物的伦理困境,在于长久以来形成的人类中心主义的动物利用观和非人类中心主义的动物权利观的对峙(张燕,2015)。特别是在各种形式的旅游空间中,各类动物被高度商品化并沦为游客眼中的展品和玩物。在这一情景中,动物展演行为遭遇更深层次的动物伦理反思。本文以广州正佳极地海洋世界为案例,借助新动物地理学中的动物情感劳动和动物伦理理论,尝试回答以下3 个问题:在特殊的旅游空间中游客与动物的各类互动实践有何差异,何种原因造成这些差异?动物作为劳动者,在旅游空间中如何创造价值和实现资本兑现?游客在其中如何体验动物劳动,其中蕴含的动物伦理困境以何种形式展现出来?对这些问题的探讨和回答,可以深化人们对动物伦理的认知,同时也有助于推动动物园和水族馆等机构管理水平和动物福利水平的提升。

1 理论框架

传统马克思劳动价值理论认为,“商品”(commodity)具有使用价值与交换价值双重属性。交换价值是使商品交换能够以同样单位度量的关键,是人类一般劳动的凝结,具体体现于“社会必要劳动时间”(马克思,2004)。资本主义盛行下的社会财富如同一个巨型的商品集合体(马克思,2004)。在市场化和全球化背景下,“自然的商品化”进程不断加速(Castree,2003;Collard et al.,2013),愈来愈多的自然生物被塑造为可交换的“鲜活商品”(lively commodities)。与此同时,在资本逐利性驱动之下,人类开始借助科技手段改造自然,自然或生命本身已成为资本积累的场地与路径(Whatmore,2013;Cooper,2011)。

动物作为自然界的重要组成部分,早已参与至人类社会的生产系统之中(Collard,2014;Johnson,2017)。动物本身既可作为商品进入商品交换系统,同时亦能作为非人类劳动力辅助人类进行生产活动。传统马克思主义将劳动、商品、价值等概念限定于人类社会,将生产系统中的动物扁平化为纯粹的生产资料,进而在很大程度上忽略了动物自身的主体性与能动性。新动物地理学研究认为,人类劳动仅是当代资本生产方式中的一部分,动物也可以通过机体劳动与生殖活动进行商品生产和价值创造(Coulter,2016)。有研究者注意到,动物何时、何地、以何种方式转化为商品或劳动力,与动物本身的物质和符号特征及所处的时空环境有密切联系(Barua,2019)。

与人类劳动者不同,动物并非“自然而然”地成为劳动者。因此,不能将动物劳动简单地视作拟人化的延伸(Haraway,2008)。在生产和再生产过程中,动物缺乏“自主性”(self-direction)和“目的性”(prior intent)(Barua,2016),同时他们彼此之间也缺少默契的劳动分工(Hribal,2003),仅基于动物自身的机体运动和新陈代谢而展开劳动。实际上,动物劳动依附于人类的劳动分工,需要嵌入人类社会的生产体系中产生作用。动物劳动实际上属于Ingold(2002)所述的一种“生产的关系”(relations of production),人类与动物需要相互依赖完成生产活动,这一活动诞生于人类、动物与物质的相互联系之中。

Barua(2019)将动物劳动概括为动物代谢劳动(metabolic labour)、动物生态劳动(ecological labour)与动物情感劳动(affective labour)3种类型。动物代谢劳动是依赖动物身体机能的劳动类型,如供人类食用的禽畜和鱼类养殖;动物生态劳动则关注动物与生态系统之间的联系,典型的例子是蜜蜂传粉以促进花卉和果树的生长;动物情感劳动则侧重于动物对人类情感的影响,诸如动物园和水族馆中的动物可以为游客带来某种愉悦感。为应对现代社会的工作生活压力,人们越发渴望与动物建立新形式的亲密关系和社会联系。在这一社会背景下,动物作为情感劳动者的潜力被挖掘出来,形式多样的动物情感劳动在现代社会大量出现(Negri et al.,2000)。

当前,动物情感劳动形式从动物日常行为呈现拓展至与游客互动表演等多种形式,从而越发受大众消费者的青睐(Plourde,2014)。在动物情感劳动中,动物被资本建构为一种能够帮助人类创造财富的生产工具,动物成为无须支付工资的无声劳动者,其情感劳动也成为资本展示动物生命并攫取剩余价值的基础(Barua,2020)。从动物伦理的视角来看,圈养在动物园的各类动物,被人为地割裂了与其种群及生态环境之间的天然关系,从而使得动物从“野生生命”嬗变为“商品生命”(Collard,2014)。有些研究者认为,动物园动物已成为“无生命的劳动力”(dead labour)(Federic,2004)。但不可否认的是,动物园与水族馆这类特殊动物生存空间的存在有其正向价值,其不仅为动物保护和动物繁育提供了一个合法机构,同时借助动物情感劳动构建起人类与动物之间跨物种的情感联系。

有研究者借用蕴含差异与对立的“邂逅”(encounter)一词,来指代人类与动物的互动实践(Wilson,2017)。Barua(2020)认为动物情感劳动产生价值的前提便是“邂逅”,人类需要在特定空间多感官地邂逅动物才能产生情感反应。这一劳动形式从动物身上攫取价值亦依赖于邂逅,因此Barua(2020)建构出“邂逅价值”(encounter value)一词来剖析动物情感劳动的生成路径。当前,动物情感劳动的邂逅情境包括与动物“奇妙”(magic)相遇的生态旅游(Cloke et al.,2005)和与圈养动物的“亲密”接触(Barua,2016)两种基本形式。旅游空间作为动物情感劳动的典型场所,圈养其中的动物需要面对游客的凝视、抚触与挑逗,从而长时间处于“工作”状态。游客在与动物的“邂逅”中体验到特殊的情感服务,从而达到愉悦心情、满足好奇心和求知欲等情感目的。因此,动物情感劳动及动物伦理理论为我们提供了理论工具,以审视商场动物园这一新型“跨物种”生产空间中人类与动物之间的互动关系。

总之,动物劳动概念赋予动物一定的主体性,而不是将动物视为一个僵死的生产工具,进而批判性推进了传统马克思主义中劳动、价值和再生产等相关理论(Battistoni,2017;Porcher,2014)。与此同时,动物劳动概念也进一步丰富了动物伦理理论。辛格(2006)和雷根(2010)等动物伦理和动物权利的倡导者,从生命权利出发呼吁动物享有与人类平等的道德权利。本质上说,他们仍是从动物与人类分立的视角来论述这一问题,而未能将动物与人类并置到一个统一的社会体系中加以思考。动物劳动概念将人类与动物有机地并置在一个社会体系之中,可以为我们思考动物伦理问题提供一个整体性视角。

近年来,有诸多研究者关注动物旅游的相关议题,并从动物伦理的视角对其进行反思和探讨,同时也在一定程度上丰富了动物伦理理论。英国研究者Shackley(1996)将野生动物旅游划分为资源消耗性的狩猎旅游,非资源消耗性的徒步旅游,以及半资源消耗性的动物园、水族馆和野生动物园旅游3 种类型,并提出,人类可以利用动物资源开发旅游项目,但在管理过程中应将旅游对动物的负面影响降到最低。当前,旅游业大多是在商业利益驱动下运作的,这在一定程度上会忽视对动物伦理的深度关怀。在高度商业化的旅游空间中,能否盈利成为如何使用动物的一条重要判断标准,可以说动物福利和动物伦理准则在很大程度上受市场力量的影响(Moorhouse et al.,2016)。

在特殊的旅游空间中,游客的伦理判断也会受到“道德盲点”的影响(Moorhouse et al.,2016)。相关研究表明,仅有小部分游客能意识到旅游空间中的动物福利问题,而大部分游客对此则无感无觉(Moorhouse et al.,2015)。即便是动物福利最糟糕的景区,游客在猫途鹰(TripAdvisor)网上对该景区的正面评价也超过80%(Ziegler et al.,2018)。与此同时,动物伦理具有较强的情境性特点,在不同情境下人们对动物伦理的认知会发生较大偏差(Buller,2016)。特别是在商业营销的包装之下,游客缺少对圈养动物生存状况的全面认知,因而难以对其做出客观的动物伦理判断。面对这一动物伦理困境,旅游研究者应对各种形式的动物旅游活动进行关注和反思,进而为构建人类与动物和谐共生的生命共同体贡献智慧。

2 研究案例与研究方法

广州正佳极地海洋世界(下文简称“正佳海洋馆”)位于广州天河商圈正佳广场内西侧2~3层,总建筑面积为58000m2①陈镟,张强芳.相约正佳极地海洋世界共享美妙亲子时光[N].新快报,2019-10-10(23).。在大型商场中打造动物园的构想,来源于2014 年正佳广场重构商场业态的决定。正佳广场是国家4A 旅游景区和广州重要的文旅商综合体②赵方圆,林晓丽.谢萌:正佳广场将打造为全国文商旅地标[N].广州日报,2019-12-09(A17).,但近年来面临着网络购物对实体门店的巨大冲击。为稳定商场的客流量,商场管理者决定将部分商场空间改造为动物园。正佳广场与国内最大的海洋主题公园运营商——海昌海洋公园控股有限公司达成合作,后者为正佳广场提供相关的咨询服务和技术支持。

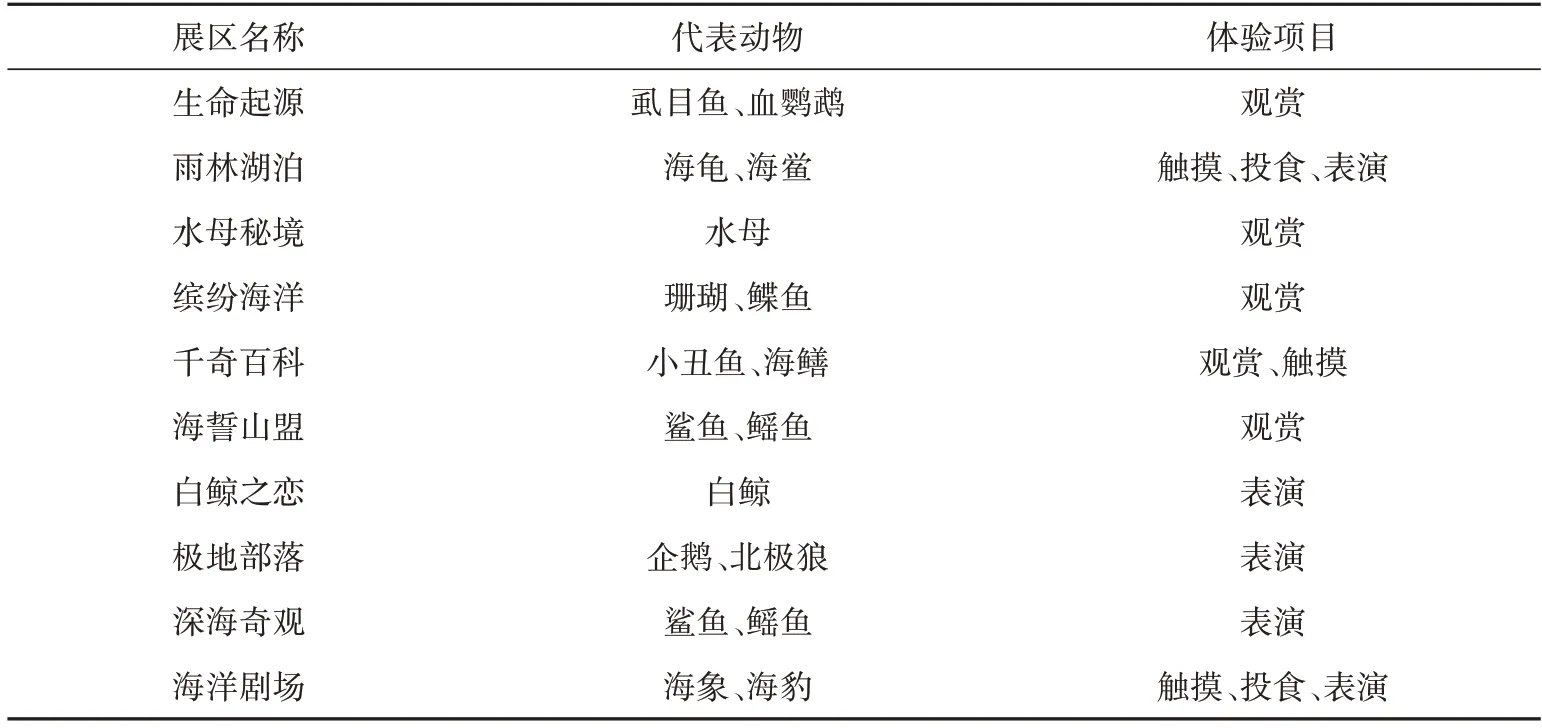

历经1年的施工建设,正佳海洋馆于2016年初正式对外开放,运营初期的年均客流量超100 万人次①杨忠阳.正佳集团探索传统商业“进化”路径——脑洞大开为哪般[N].经济日报,2017-11-22(10).。正佳海洋馆主打“集观赏、休闲、科普、环保为一体的梦幻主题式极地海洋体验”,共分为主题各异的10 大展区,拥有约300 种近10000 只动物②正佳极地海洋世界.展区介绍|10 大展区,10 分欢乐[EB/OL].(2021-10-26)[2021-11-12].https://mp.weixin.qq.com/s/UK1fGpLUag4TzL3w_XyK5g.,游客可在其中观赏多种海洋与极地动物,并能参与投食、触摸和观看动物表演等多种体验项目(见表1)。就案例地性质而言,正佳海洋馆是商场动物园的典型代表,这对于探究城市旅游空间中动物情感劳动与游客的动物伦理困境颇具价值。游客一方面认识到关爱和保护动物的重要性,但另一方面却容易在商业化的景观建构中失去自身的伦理判断,即呈现出伦理认知与实际行为相背离的动物伦理困境。

表1 正佳海洋馆各展区的代表动物与游客体验项目

考虑到游客体验项目在不同时间段的差异,我们于2020 年1 月至2021 年3 月前后8 次前往正佳海洋馆进行调研,调研时间段遍及工作日、周末和公共节假日。研究方法主要采用质性研究,运用参与观察、半结构访谈进行实地调研与访谈,同时对相关新闻报道、网友评价等进行文本分析。参与观察主要关注正佳海洋馆中游客的参观体验和参与感受,以及动物的圈养空间和行为表现,其间辅以录像与照片拍摄,具体而言:一方面,以游客身份观赏动物,观看动物表演,参与触摸、投食动物体验项目等;另一方面,以研究者身份观察动物与游客之间的互动关系、正佳海洋馆相关部署工作及游客对不同体验项目的现场反应等。

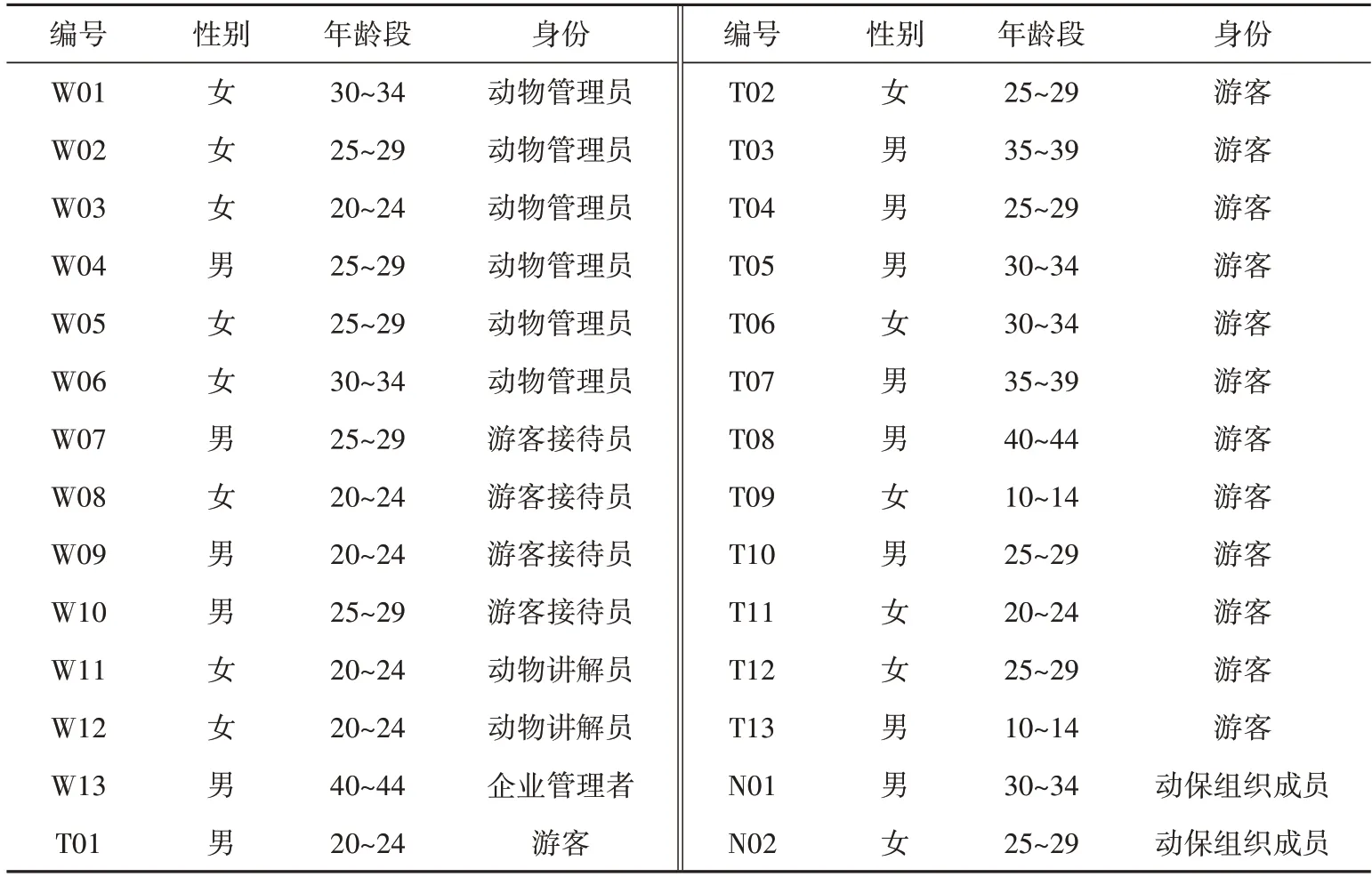

为获取更深入的信息,我们对相关群体进行半结构访谈,包括正佳海洋馆13名员工、13 名游客及长期关注正佳海洋馆的2 名动物保护组织成员(下文简称“动保组织成员”)(见表2)。这三类群体代表了不同利益主体,他们对动物伦理也有着不同的认知层次。正佳海洋馆的员工最了解海洋馆的运营管理及动物的饲养训练细节,然而出于学术伦理考虑,在对正佳海洋馆员工访谈时,仅访谈无涉商业机密的运营管理内容。通过对不同类型动物情感劳动的体验,游客表现出的动物伦理关怀具有较大差异,从中也反映出学术层面的动物伦理研究所遭遇的现实困境。动物保护组织成员具有一定的专业知识和较强的动物伦理关怀,对他们进行访谈可以看到正佳海洋馆与动物保护组织矛盾双方的论点,进而使本案例的研究更加全面完整。

表2 研究样本构成情况

针对不同类型的群体,访谈内容也有所侧重:(1)对正佳海洋馆员工的访谈主要侧重于正佳海洋馆自身的运营管理及其对动物身体、居所和行为的要求;(2)对游客的访谈和观察侧重于游客与动物的互动体验、动物伦理观及游客在互动过程中的情感反应;(3)对动物保护组织成员的访谈侧重于他们对正佳海洋馆圈养和利用动物的观点和态度。此外,我们对正佳海洋馆官方宣传、国内外新闻媒体报道、动物保护者倡议意见、社交媒体网友评价等相关信息进行搜集分析,旨在全面了解正佳海洋馆如何激发动物情感劳动,以及在这一过程中游客面临的动物伦理困境。

3 研究结果

由于人类与动物接触时所处的时空环境差异,动物情感劳动与邂逅价值的生成过程、表现特征与互动形态都会呈现出显著的差异(Barua,2016)。在商业资本的驱动下,人类直接将动物从自然生态中撕裂出来,并将其置入人类社会的生产系统之中(Shukin,2009)。与普通动物园不同,商场动物园将动物圈养发挥至更高层次——直接将动物置于高度商业化的旅游空间并展示在游客面前,以最大限度地激发动物的情感劳动并创造动物的邂逅价值。正佳海洋馆重构动物的自然生存条件,并以门票形式向游客出售与动物短暂接触的时空环境,这成为正佳海洋馆创造动物邂逅价值的重要手段。出于对自身营利性、游客体验感、动物可供性、互动安全性等多种因素的思考,正佳海洋馆凭借专门的空间环境设计、专业的驯养人员介入,以及专职接待人员引导,成功建立起动物情感劳动的多种具体形式。动物情感劳动是跨越人类和动物“界限”而产生的(Porcher,2014),商场动物园中的动物情感劳动包括被观赏凝视、被投食触摸、被训练表演等形式。在不同的互动情境中,游客的动物伦理认知也表现出一定的差异性。

3.1 全景展示中的动物情感劳动与游客伦理观

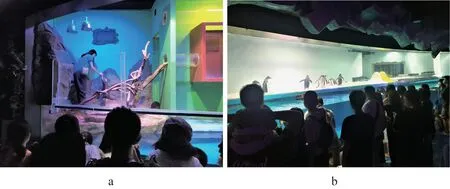

海洋动物对其生存环境中的水体、温度、湿度等有较高的要求,其日常生活的空间难以与游客区域直接连通并完全开放。但这一局限并不阻碍正佳海洋馆激发动物的情感劳动,大部分海洋动物被体积各异、形状特别、材质透明的水箱圈养起来。水箱的体积和形状固然取决于其圈养动物的体型、数量和活动需求等动物自然属性,但受商场有限空间的制约,动物难以拥有足够的生活空间。另外,水箱还与动物是否被要求回应游客投食触摸和保育员训练表演等商业项目安排有关,动物的“后台空间”在很大程度上被此类安排所削减。圈养海洋动物的展示空间多被批评以游客体验为中心,而无视海洋动物的生存舒适感(Rose et al.,2019)。“其实好的动物园是看不见动物的,但正佳正相反,比如圈养小爪水獭(见图1a)和企鹅(见图1b)的场地可以说是全透明和无死角的,这种设计会让动物无法逃离游客的视线,动物没有足够的躲避空间来远离游客。”(动保组织成员N01)在高度商业化的旅游空间布局中,动物在每天12 小时的营业时间内持续应对游客的观赏凝视。动物的栖息生活变得一览无遗,无处藏匿的动物成为游客随时观看的展品。动物的舞台化展示固然为游客带来较好的观赏体验,但却在很大程度上忽视了动物的天性(Morris et al.,1966)。

图1 小爪水獭(a)与企鹅(b)的圈养空间

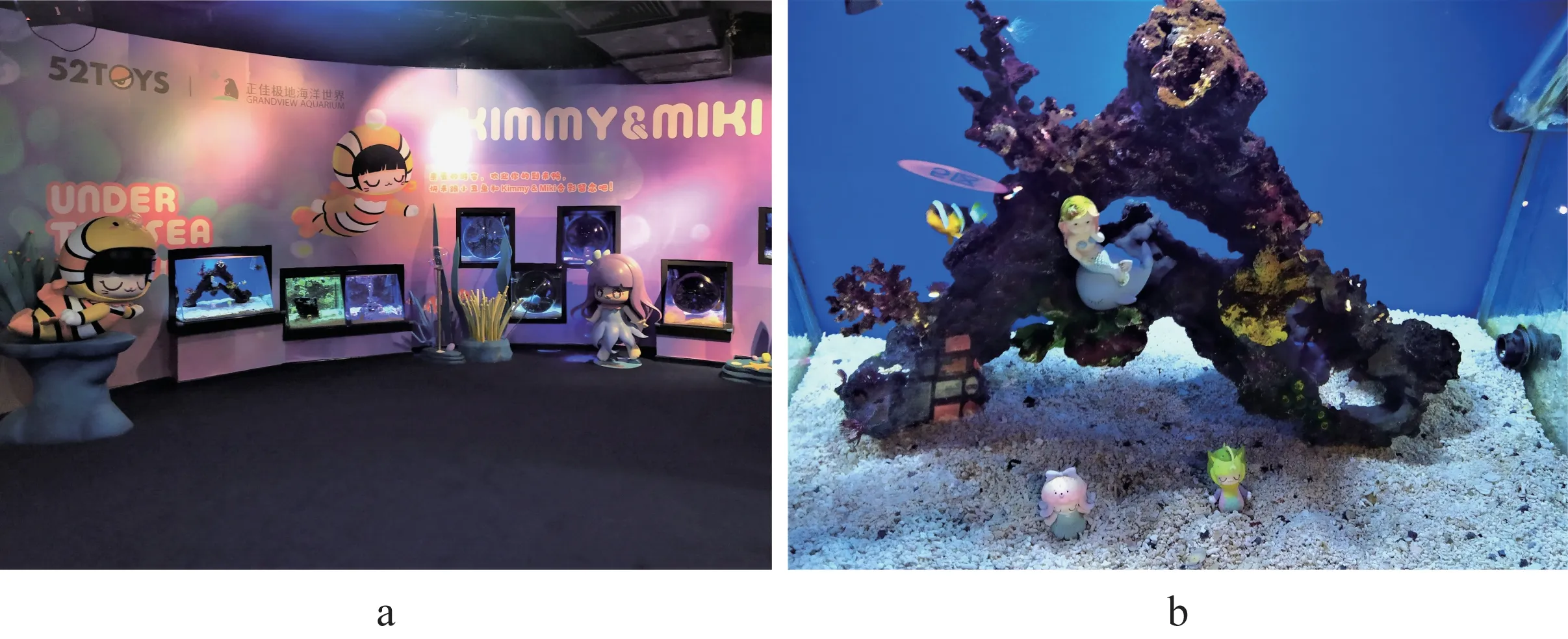

在正佳海洋馆中,动物并非水箱中唯一的展品,它们的生活空间还被正佳广场所销售的众多商品所侵占。正佳海洋馆作为正佳广场中旅游体验业态的重要代表,兼具主题公园的定位,是正佳广场中重要的商业展览场所。2020 年下半年,正佳广场与某玩具品牌合作进行市场宣传,正佳海洋馆成为海洋主题玩具展览的一大展示区域(见图2a)。其间,各类玩具产品被直接放置于圈养动物的水箱,与各类动物一同成为被游客观赏凝视的展品(见图2b)。暂且不论这些玩具所含化学成分是否对动物造成影响,从动物行为上看,它们对这些颜色鲜艳、造型奇特的商品始终保持警觉。与此同时,部分游客受展示商品吸引而参观正佳海洋馆,他们愿意长时间地观赏水箱中的展品,这在一定程度上增加了动物应对游客视线的情感劳动强度。由此,正佳海洋馆从动物身上创造并得到了更多、更大的邂逅价值。

图2 海洋主题玩具展览(a)及局部景观(b)

作为水箱中的展品,动物的情感劳动不止于应对游客的视线。对游客而言,动物如同有生命的展品,它们会因为外界刺激而变得活跃,展示程度会更为充分。大部分动物在水箱的区隔作用下免受游客的直接触碰,但游客拍打水箱、嘈杂声音等刺激会使动物不断做出反应,导致它们持续处于紧张状态。“在白鲸馆里面,我一边拿着相机一边靠近玻璃挥手,没想到它会主动游过来,还在玻璃前面停留了一下,感觉白鲸很有灵性,好像很配合拍照的样子。”(游客T04)可以说,游客并非单纯观赏注视动物的观展者,更是通过实践促进动物充分展示的布展者。正如Lorimer(2007)提出的,动物对于人类具有某种“肉身魅力”(corporeal charisma),会让人类在与动物的真实互动中产生感情和情感。即使透过水箱形成单纯的视觉互动关系,正佳海洋馆中的动物也能使游客产生猎奇和疗愈等情感反应。“专门带小孩来这里看企鹅的,以前都只能在电视和书本上看,现在能看到真的。”(游客T07)“其实每次来到这里,静静地看着它们(手指向海象),什么都不做都会觉得自己被治愈了。”(游客T01)这展现出动物通过情感劳动创造和操纵游客情感的能力。“情感”成为游客向正佳海洋馆支付费用的重要推力,动物作为“展品”亦具有相当的邂逅价值。

在这种全景展示动物情感劳动的模式下,仅有少数专业人士(动保组织成员)会意识到动物的生存环境不尽理想,可能会威胁动物基本的生存问题。然而,对大多数游客而言,他们享受到动物情感劳动带来的轻松愉悦,但并未意识到动物的生存状况及可能涉及的动物伦理问题。由此可见,游客的认知水平会在很大程度上影响他们对动物伦理的判断。特别是在旅游空间的景观营造下,游客往往迷失于景观幻象的无形管控中,进而忽略对动物伦理问题的关注。

3.2 投食触碰中的动物情感劳动与游客伦理观

人类天生具有亲近动物的欲望和需求(Newsome et al.,2005),游客参观动物园时也希望亲近和了解动物(Cater,2010)。除观赏凝视外,创造和满足游客投食、触摸、合影等更深度亲近动物的接触形式,有利于更大限度地创造动物行为表现和身体可供性的邂逅价值(Barua,2016;Lorimer,2007)。正佳海洋馆中有不少类似的游览项目,游客需为近距离(甚至无阻隔)接触动物支付额外费用——“喂锦鲤20 元/次、喂海龟20 元/次、喂海豹50 元/次、海象合影50 元/次、白鲸合影100 元/次”等广告标语在正佳海洋馆中非常显眼,动物的身体在此过程中被进一步商品化(Barua,2016)。

正佳海洋馆在上述宣传介绍中较少强调科普意义,而动物保护组织成员认为上述体验项目并未承载教育功能,游客付费参与的目的也主要是休闲娱乐。“游客不能通过简单的投喂和触碰获取有用的知识,喂锦鲤、喂海龟的互动并不能教育游客。”(动保组织成员N01)“孩子看到动物都很兴奋好奇,平常很少有机会接触这些动物,所以就让小孩子玩一下。”(游客T02)受空间限制,商场动物园难以在游客体验项目中承载更多的科普教育功能。与此同时,商场中高昂的租金成本也驱使商场动物园将此类体验项目转向盈利目的。换言之,正佳海洋馆“标价出售”的主要是接触动物身体的机会,而非与动物互动所获得的动物科普知识。

在建立游客和动物身体更深层次的互动关系时,正佳海洋馆充分协调游客的安全性、游客与动物互动的可行性及动物的健康性,极大程度上形塑和拓展了动物的情感劳动形式。游客安全的责任相关者,不仅是提供接触动物机会的管理方,同时也包括进行情感劳动的各类动物。海龟、海豹等具有较强攻击性的动物,其圈养区域与游客观赏区域有足够高的透明挡板区隔。在此空间布局下,游客可使用长竿将食物送至动物面前,此处动物的情感劳动形式则增设了接受不同游客的投食(见图3a)。海星、海鲎等温顺无毒、弱攻击性的动物则被挑选到“亲密触摸池”中,其情感劳动形式也增设为应对不同游客的直接触摸。“(亲密触摸)池里面的动物对人都是无害的,是不会伤人的品种,只有狗鲨略带有一点攻击性。”(工作人员W03)特殊的是,鳐鱼等部分动物会被剪除有毒、有危险性的身体部位,以符合游客直接触碰的安全标准。“很多游客看到黑背鳐后面有刺,会不太敢摸(见图3b),但其实工作人员为了安全,已经专门把它们的毒刺剪掉了。”(工作人员W11)可见动物并非单纯地进行被投食、被抚触的情感劳动,它们的身体乃至居所均被改造为情感劳动所需的安全形态。由此,动物成为任人抚触的玩物,游客与动物的深层次互动也被赋予了较高的安全性及较近的距离感。

图3 投食海龟(a)和触摸黑背鳐(b)的游客

为更大程度地激发动物的情感劳动,营造游客投食动物的互动关系,正佳海洋馆巧妙地利用了动物的进食习性和饮食结构。“游客给动物吃的食物都是它们爱吃的。海龟是杂食性动物,我们平时给它吃肉多一点,就让游客喂大白菜。海豹是纯肉食性动物,就让游客喂多春鱼。”(工作人员W05)动物是否接受游客投食受食物偏好影响,但它们的进食行为的确会与游客产生多感官互动,并为游客带来特定的情感体验(Neves,2010)。“喂海龟还是很好玩的。一直不知道海龟嘴里面长这样,牙齿都密密麻麻的,怪不得抢吃的时候这么凶猛,一下子就咬掉白菜了。”(游客T11)游客的投食行为给动物身体增加了额外的负担,已经超出了它们正常的生理代谢范畴,成为名副其实的情感劳动行为——它们需要应对游客的挑逗,并承受由游客不当行为带来的健康风险(Plourde,2014)。

游客在给动物投喂食物时,管理方会对游客的投食行为进行相应的约束,但仍有不少游客借助投食来挑逗动物,并以观赏到它们的“活泼”动作为乐。除挑逗行为外,部分游客在投食过程中不慎将饵料掉落地面,但仍试图将已污染的食物再次投喂给动物。值得肯定的是,动物的健康在一定程度上得到正佳海洋馆的重视。面对行为违反规定的游客,工作人员会及时提醒和劝导,以免动物受到伤害。“都跟游客说好规定的,但还是好多人一直想挑逗海豹,这样的话海豹可能会咬到那些夹子和竿子而受伤,还有如果把掉到地上脏了的鱼给它们吃,动物很容易生病的,所以我们都认真盯着,游客有这样的行为就要去提醒他们。”(工作人员W06)游客的不合理行为并未得到正佳海洋馆的纵容,正佳海洋馆会约束游客行为并借此教育游客保护动物,动物的情感劳动和邂逅价值并未被无节制地攫取或创造(Ballantyne et al.,2007)。

实际上,人们的动物伦理观念也并未达到“众生平等”的哲学高度,而是对不同的动物给予差别化的伦理关怀。段义孚(2018)在《恋地情结》一书中指出:“我们可以感知到的对象与我们身体的大小、感觉器官的灵敏度、可感知范围,以及我们的主观意图都是相匹配的……人与动物之间会有情感,但是当动物小到一定程度,这种情感就很难建立起来了,例如鱼缸里的金鱼和孩子们玩的小乌龟。细菌和昆虫一般不会为我们所察觉,也就谈不上感同身受了。”从这一意义上说,即便是当前最为激进的动物权利和动物伦理的倡导者,仍未能从思想上和行动上给予每种生命平等的尊重。对大部分游客来说,海洋动物是完全陌生的存在。特别是海星、海鲎等日常鲜见而又怪异的动物,游客很难与之建立起跨越物种的情感联系。在人们自身认知有限的情况下,不可避免地会出现“道德盲点”问题,进而难以激发游客对这类动物的伦理关怀。

3.3 训练表演中的动物情感劳动与游客伦理观

近年来,动物表演在社会上引发广泛关注和争议。一方面,人们认为动物表演的实质是强迫动物取悦人类,强迫动物做出违背天性的行为,严重违背生态文明和伦理道德的要求(张丽荣等,2020)。另一方面,我国近5成的城市动物园、近9成的动物园及水族馆均存在各种形式的动物表演并深受游客欢迎①舒圣祥.叫停动物表演“一刀切”也很虚伪[N].新华每日电讯,2012-04-16(03).。在动物表演中,动物类似于进行身体劳动的舞蹈演员和运动员(Wacquant,1995),其创造邂逅价值的生产效率得到进一步提高(Barua,2017)。正佳海洋馆也充分利用白鲸、海象和海狮等动物,精心编排“白鲸奇遇”“海兽科普讲秀堂”等动物表演节目,但其管理方拒绝公开动物被训练表演的细节。“其实从它(正佳海洋馆)2016年开业到现在,我们已经多次想跟对方进行正式的沟通对话,无论是关于动物的来源问题、圈养问题还是表演问题,可是我们一直被拒绝。”(动保组织成员N02)同时,游客在参观期间仅能了解动物的“舞台生活”,而动物如何被训练的“后台生活”成为一个“黑箱”。

在此情境下,公开展演的表演节目成为透视动物情感劳动的重要棱镜。为使游客能够顺利观看动物表演,正佳海洋馆编制了动物表演时间表——白鲸、海象和海狮等部分动物会定时定点地出现在游客面前进行高难度表演。“刚刚到11点白鲸就出现了,没想到(白鲸)这么聪明,能跟潜水员做这么多动作(见图4a)。”(游客T10)拟人化的动物表演显然也已超越动物天性,海象会表演鞠躬敬礼、清洁口腔、捂眼摸脸等拟人化动作,海狮更懂得展示倒立、一指禅、托马斯旋转等高难度动作(见图4b)。而动物表演也并非动物的独角戏,驯兽师(正佳海洋馆称之为保育员)在此过程中需要频繁地与动物互动,包括投喂食物奖励、特殊机器发声及肢体动作提示等。动物能够表演特定动作的背后,其实是通过大量的训练建立起动物的条件反射(史兆光等,2009)。动物进行拟人化表演的过程,也需驯兽师等工作人员的参与和配合(Ingold,2002),即动物与工作人员协作并通过动物表演共同创造邂逅价值(Walker,2017;Kallis et al.,2018)。拟人化的动物表演,不仅有力地建立起人类与动物之间的情感联系,同时也最大限度地激发了游客的动物伦理意识。通过动物的拟人化表演,游客不禁会质疑“动物为何会这种表演?”“各种拟人化的表演是动物天性还是残暴训练的结果?”,进而对整个旅游空间的商业化运营产生一定质疑。

图4 白鲸表演(a)和海狮表演(b)

作为商场动物园中的“演员”,动物训练表演的情感劳动不仅被动物表演时间表所安排,还受正佳广场的景区宣传工作调配。2020 年6 月1 日,圈养于正佳海洋馆的海象被牵引至正佳广场中的其他区域进行表演,其间海象身体直接暴露于商场地砖上①彭美琪.在商场内“遛”海象,起码的保护意识呢?[N].新京报,2020-06-05(A03).。此事件经过网络传播和发酵后,引发相关媒体的报道及颇多网民的批评。以中国鲸类保护联盟为代表的动物保护组织,更是不满于作为珍稀动物的海象竟然成为商场的宣传道具。在此舆论压力下,正佳海洋馆在微信公众号发文道歉并承诺日后杜绝此类事情发生。此后,正佳海洋馆也确实不再随意更改动物展示表演的场所。目前动物表演之所以越发受到公众的质疑和批评,很大程度上是因为我国公众的动物伦理观念正在发生由支配动物到关注动物福利的转变(温士贤,2018)。正佳海洋馆在此事件做出的良性改变,也正是公众和动物保护组织强烈的动物保护意识所促成的。可见,公众的动物伦理观念正在推动正佳海洋馆“合理地”开展动物的情感劳动和创造动物的邂逅价值。

4 结论与讨论

在资本与市场的裹挟之下,动物以更为多样的形式嵌入人类社会的生产体系和日常生活中。人类与动物的互动关系变得越发微妙与复杂,动物伦理的相关话题也日益受到社会的关注。然而,人类与动物的伦理关系尚未形成清晰明确的共识。一方面,部分民众认识到动物具有一定的主体性和能动性,强调赋予动物更多的生命权利和伦理关怀;另一方面,动物被越发深入地嵌入资本的生产链条中,并被广大游客视为可供娱乐的商品。在人类世的时代,我们需要对人类与动物之间的伦理关系进行重新审视和检讨。本文从新动物地理学中的动物劳动视角出发,对商场动物园中动物情感劳动与动物伦理困境进行研究。研究发现:

第一,商场动物园中的动物商品化程度高,动物情感劳动形式主要包括被观赏凝视、被触摸挑逗、拟人化的表演。动物情感劳动迎合了游客亲近动物的体验需求,但也招致了部分动物保护组织的质疑和批评,即受到其他社会主体的监督与约束。第二,面对不同的动物及情境,游客的动物伦理认知表现出较强的差异性。面对怪异而陌生的动物,游客很难对其产生动物伦理关怀。而面对能够进行拟人化表演的大型动物,游客则容易产生动物伦理关怀。此外,景观社会中的种种诱惑也会使游客忽略对动物伦理问题的关注。第三,商场动物园存在过度商业化问题,其科普性和公益性仍有待完善与加强。商场动物园应在商业性和公益性之间做出有效平衡,从而实现自身的可持续性发展。只有动物园中的动物享受到较好的动物福利,才能较好地展示动物应有的行为并使游客从中受到更好的教育。动物园和水族馆等机构应将动物保育、科普教育作为自身的职责,并引导民众树立人与动物和谐共生的动物伦理理念。本文的研究贡献与价值主要存在以下两方面。

首先,本文以新动物地理学为理论视角,对以往动物旅游研究中动物的角色与地位进行了批判性反思与探讨。二十多年前新动物地理学强调“将动物带回来”(bring animals back in),本文是对这一研究理路的延续与回应,希望借助动物地理学的理论框架对旅游情境中人类与动物的关系做出更为深入的探讨。以往的动物旅游相关研究,普遍将动物视为一种商品形式的旅游资源(Shackley,1996)。本文从动物情感劳动及动物伦理的角度,论证了动物并非一种“无生命力”的存在物,而是具有能动性和生命力的主体。旅游空间中的动物作为旅游服务的“劳动者”,在与游客邂逅的过程中成为旅游经济资本积累的工具与途径(Buller,2014)。商场动物园和水族馆作为特殊的旅游空间,将这种动物劳动及其邂逅效应更加直接地展示在游客面前,因而也更易引发游客的观感刺激与动物伦理困境。

其次,本文以动物旅游为例,反思了在高度现代化与城市化的空间情景下人与动物的关系。尽管地球进入了所谓的“人类世”时代,但这并不意味着人类对动物及其他生命形式具有天然的支配权力,构建人类与动物、人类与自然和谐共生的生命共同体对保护地球生态环境具有重要意义。在资本、权力、欲望和消费交织的现代社会,我们需要在伦理层面审慎思考人与动物的关系。在思考人类与动物、人类与自然的关系方面,施韦泽(2006)提出的“敬畏生命”的伦理学思想可以给我们颇多教益。在利用动物服务人类社会的同时,我们应重新思考动物及人类自身在地球生态中的位育关系,进而构建出一个“万物相育而不相害,道并行而不相悖”的生命共同体。

尽管各类动物园和海洋馆经常被指责虐待野生动物,但我们也同时应注意到它们对游客的科普教育和伦理教育的作用(Ballantyne et al.,2007)。当前,动物旅游已由常规动物园旅游,拓展到室内动物园旅游、野生动物园旅游、野外狩猎旅游等多种形式,其中涉及的动物伦理话题也更加多元化。特别是在野生动物旅游中,动物的主体性能够得以更充分地施展,它们的“劳动者”身份与人类的互动实践必然呈现出新的形态,相关的动物伦理及人与动物关系仍需深入挖掘。本文仅以正佳海洋馆为案例地,缺少国内外多案例的比较研究,这使本文的理论探究存在一定的局限性。此外,水生动物的生物特征与陆生生物亦存在一定差异,水体这一特殊介质使得人类与水生动物的互动产生更加微妙的化学反应。因此,后续需要对不同种类的动物、不同形态的动物旅游空间进行深入研究。