异相同质与各美其美

文/李 浩

潘海波是我的乡党,是那种一见如故、再见就像是新兄弟的朋友,以我个人慢热性格,加上我的内在傲慢和部分的“装”,这样的朋友对我而言极为奢侈,几乎是无。然而潘海波却是那几乎是无中的一个。对他,我内心里有一大串的、让我珍视的定语,但我不选择说出,我只愿意说,这样的兄弟,我是认定了的。

我和杨松霖认识得更久,最早,我认识的是他的诗。在我集中阅读诗歌、可以说是如饥似渴的那些岁月里,在大约几万首诗歌之间,我会记得杨松霖的一首,而他据说一年也就写这一首,发这一首。我们曾是同事,但在我心里,他是我的老师。他教给我的,实在是太多了。

『潘杨新唱』,一书一画,它们的表现形式、表达方式很不相同,技巧方法也完全不同,这是他们『潘杨』所呈现的『异相』的、『相面不同』的部分,甚至有某种的『泾渭分明』。

“潘杨新唱”,一书一画,它们的表现形式、表达方式很不相同,技巧方法也完全不同,这是他们“潘杨”所呈现的“异相”的、“相面不同”的部分,甚至有某种的“泾渭分明”。然而,在他们的不同之中,我却看到了某种更为“同质”的成分,也就是他们“潘杨”能够合在一起呈现的某种更内在的缘由。我不觉得,他们之间只是拼凑性的联合,不是,我反而觉得“潘杨新唱”书画展的策划中包含了对于“同质”的有效诉求。

它们所呈现的同质之一,是“不随时趣”,不是我们在展览中所见的那种普遍,而是有一个相对坚定和坚硬的自我。我不否认无论是潘海波的书法还是杨松霖的绘画,都有对当下普遍探索和这种探索成果的吸纳。他们写下的不是古人书、古人画,但他们自觉地与流行性媚俗拉开了距离。这一点其实殊为难得。它们所呈现的同质之二,是“境由心造”,更多地将艺术看成了自我心性的反映,个人化的风格明显。在这一点上,我觉得杨松霖做得更好一些,更为个人和自得一些。当然这也部分地是绘画语言所自带的优长,书法在线条使用上的抽象使它难以更为自如地完成。它们所呈现的同质之三,是“打破陈规”的胆量和勇气,是不被我们惯常以为的标准所困囿、而愿意推陈出新的胆量和勇气。在艺术探索中,我们一直特别强调这样的胆量和勇气,其实本质上我们是明显匮乏的,我们在教育中的某些恐惧实际上已经深入骨髓。而他们身上,这一点却是显见的特点。

在强调过他们书画的异相和同质之后,再谈一谈我对他们的书与画的“各美其美”的粗浅理解。

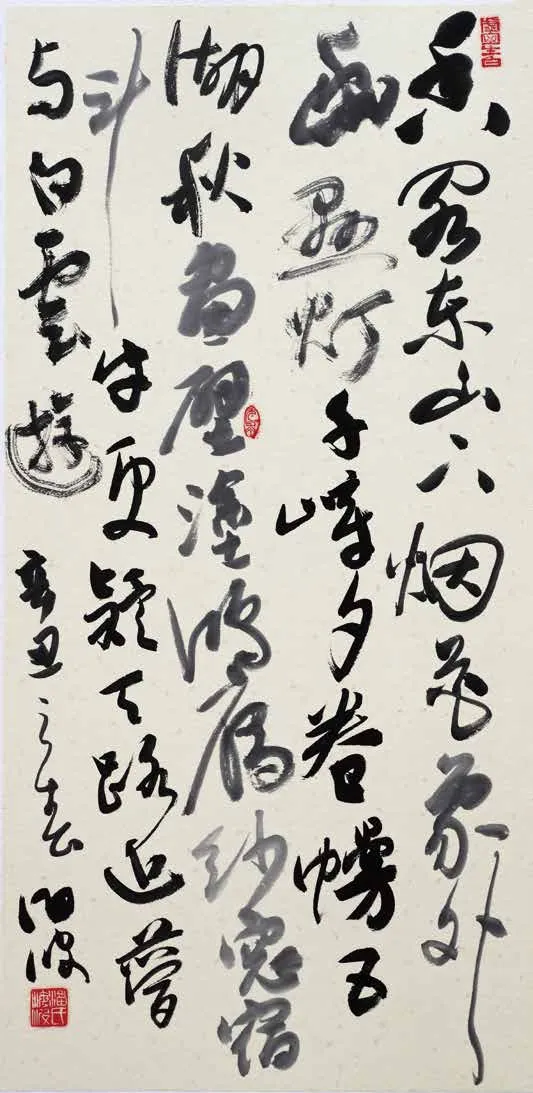

在之前我所写下的文字中曾这样谈及潘海波的书法:它有极强的辨识度,他行笔自然洒脱,张扬中有内敛,微末间见法度,率性中含控制,中锋、侧锋巧妙混用,行书中常有草书的意味。我更为看重的是,潘海波的书法有“骨气”,有力道,同时又兼有“文气”——它不是一味张扬豪放的那类,它耐读、耐看,你能从他的书法中慢慢读出来自于“文化”和“心”的滋养。由心的率性是潘海波风格化的显要特征,而深入的流畅感则是他的另一特征,第三个特征则是阔达中的守,它有不动和不变的根须在。这三点,共同成为潘海波风格化的支撑,它们互渗互补,互扣也互彰。现在,我依然坚持我的这一判断。而需要补充的是,在这次的“潘杨新唱”书画展中,他又有新的变化,譬如枯笔的大量运用,纸画上浓淡干湿变化的有意搭配,错落、拥挤和疏朗的有意调整,甚至从“刻字”艺术中借来的造型变化……这里面有成有得,部分地也有失,但我却极为欣赏和赞同他的这一变化,因为他试着由熟到生,开始尝试对旧我的某些打破。

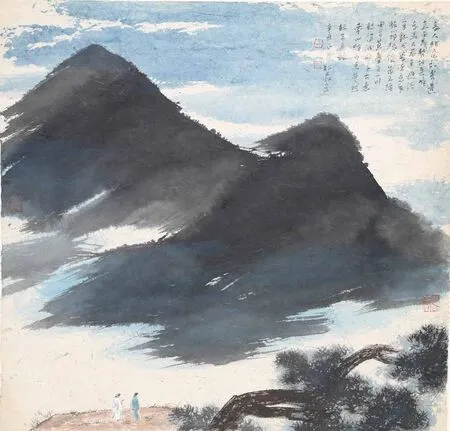

杨松霖的绘画有一种孤高、劲苍之气,一种即使花开得灿烂、张扬也包含着拒人千里的孤绝的气息,这是杨松霖的绘画中极为独特的、烙印性的标识,从这点上,他其实才更接近于中国传统和传统绘画中的“本质”,尽管有技巧技法上他几乎不使用那种特别标准化的传统绘画语言,而更接近于现代。中国绘画一直强调其内在的“神”,而时下我们的绘画对古人的接近多数止于“形”,在我看来它其实是一种更深度的悖离,它多少让人遗憾。而杨松霖则以创新的、现代的笔法留下了古人的那个“神”,我不认为我的这句话是谄媚性的表态,不是的。他的画是孤傲的,而这孤傲不是做出而是无意间的“呈现”,从某种程度上讲,杨松霖的绘画同样是他放置在身侧的一面镜子。杨松霖的绘画多使用“块状”结构而不是传统的散点连绵,他有意将浓淡不同、色彩不同的几个色块掂对拼贴,从而达到“美”,并且效果强烈。他强调着“随意”和“由心”,强调着自如和自由,但我们也可在他的绘画中看到细心收拾时的胸有成竹和强烈的耐心。他是那种才气逼人的作家和画家,然而这个才气逼人的游刃之中,我也能读到他的巨大精心。如果有机会,我希望能够更多地阅读他们的书法,绘画。如果有机会,我愿意他们能够在几年之后再次展现他们的新成果,新突破,和一直不变的艺术坚持。