明成化年间文溪改道对广州城市人居环境的影响*

邢启艳 陆淳风 王鑫宇 XING Qiyan, LU Chunfeng, WANG Xinyu

0 引言

关于广州水系的研究,历史地理学界起步最早,成果也最丰富。徐俊鸣[1]、曾昭璇[2]从20世纪50年代开始便对广州的水陆变迁作了研究。曾新[3]强调了湿地环境对古代广州水城人居环境发挥着塑造作用。吴庆洲[4-5]、关菲凡[6]从城市防灾学的角度对广州的防洪体系进行了研究。许自力[7]、蔡宜君[8]、刘卫[9]则从城市形态学和景观学的角度研究水系景观的营建与城市发展之间的关系。以上研究多从宏观的层面,综合论述了水系的历史变迁、水系的景观营造、水患的应对处理及其对城市发展的影响,为进一步探讨城市的水文条件提供了基础性的资料。而对于文溪的研究,则多是在归纳广州的水系变迁时略微提及,未能将文溪作为独立的研究对象展开分析,因此使得相关的论证显得比较笼统。即便有学者①已经注意到文溪的改变在广州城的发展过程中起着重要的作用,但对其洪涝灾害影响下的人居环境还是缺少系统性论述。

水是广州城市建设、发展中最活跃的因素之一。河涌除具有航运功能外,还发挥着排泄城内积水的作用[3]。广州城经常受到季节性洪涝灾害和海水倒灌的双重威胁,因濠渠淤塞导致排水不畅的现象时有发生,致使“行者居者终日处泥涂间”[10]。随着历代城市扩张,水患也逐渐加剧,因此成为地方政府高度重视的事务,据称“守此土者,常疏濬之”[11]。隋唐时期采取挖湖蓄水的措施,为居民提供了公共游览的空间。宋代选择对文溪进行疏通和拓展,形成了六脉渠排水系统,在缓解水灾的同时,营建了“家家临水”的水城人居环境。唯有明代强制将文溪改道,不使贯城,以绝水患,这一改变,对广州人居环境带来了影响深远的负面后果。文溪的消亡,引起了广州整个地表水体格局与水文的变化,自此城内水系失去来源,水系淤积,城市人居环境大为改变。文溪的改道,虽短时间内减轻了水患,但是随着人口的逐步扩张,水患竟报复性地加剧,延续明清两代长达数百年之久。总结文溪改道的经验教训,将对我们当前的城市防洪和人居环境建设有所启发。对其进行深入的研究,既有理论意义,也有实践价值。

1 文溪在广州城中的地位:立城之源

“水者,何也?万物之本原也”[12],在选址要素中,水是最为重要的因素[13]。古代珠江三角洲还处在发育阶段,广州直接靠海,海水苦咸,不能饮用,正如《陆胤传》中所说:“州治临海,海水冬咸”。发源于白云山的文溪,因水质甘甜而得名,下游两条支流贯穿城内,是城市居民生活用水的主要来源,广州古城就在文溪的哺育中成长。因其河道宽约80 m,文溪也成为古城的天然护城河[14]。正因如此,秦汉时期的广州就选址在两溪之间,初步奠定了广州的山水格局。文溪除具有饮水和护城的功能外,还承担着码头运输的功能,广州临海,船只容易受飓风的侵扰,文溪成为广州的天然内港,促进了广州商业的兴盛,尤其带动了唐宋两朝经济的空前发展。文溪也是古代华南地区最主要的运盐通道和停靠码头,塑造了广州作为世界性大港的地位,促进了广州城市的发展繁荣[15]。所以文溪对于广州来说非常重要,是广州的立城之源。

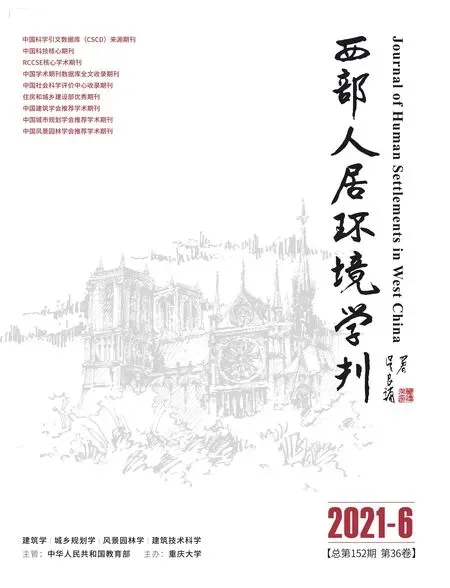

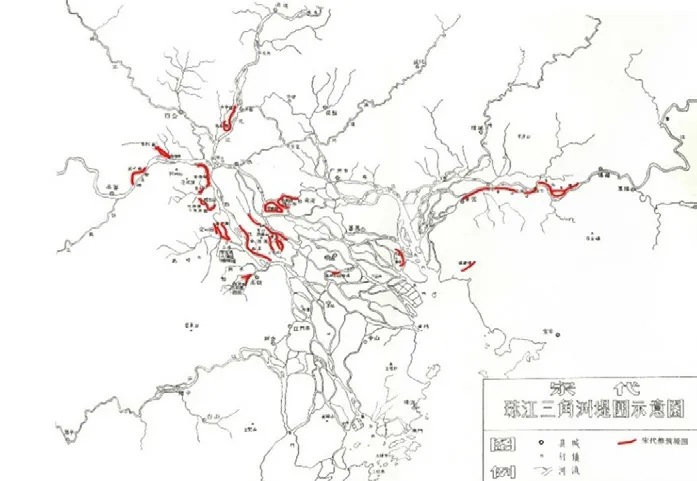

临海的区域位置和飓风气候是广州遭受水患的两大主要因素,为减轻水患对城市的影响,历代政府都对文溪进行了疏浚。三国时期,为解决饮水问题,刺史陆胤在文溪洼地挖池蓄水,即菊湖,从此“民得甘食”[16]。唐代,筑堤蓄水,建人工湖,种植木棉、菊花,文溪成为广州人春游的名胜之地。宋代选择拓宽文溪,一度出现“六脉通而城中无水患”[17]的局面,不仅减轻了水患,而且还促进商业的发展,“广为蓉舶凑集之所”[14]。宋代文溪的东支还可行舟,徐机的《宋江州提举文溪区公墓志铭》记载了文人“文溪之上……时乘扁舟往来江渚”[14]。文溪在历代的人工干预下,即解决了水患的侵扰,又塑造了可观、可游的水上商业城市(图1)。

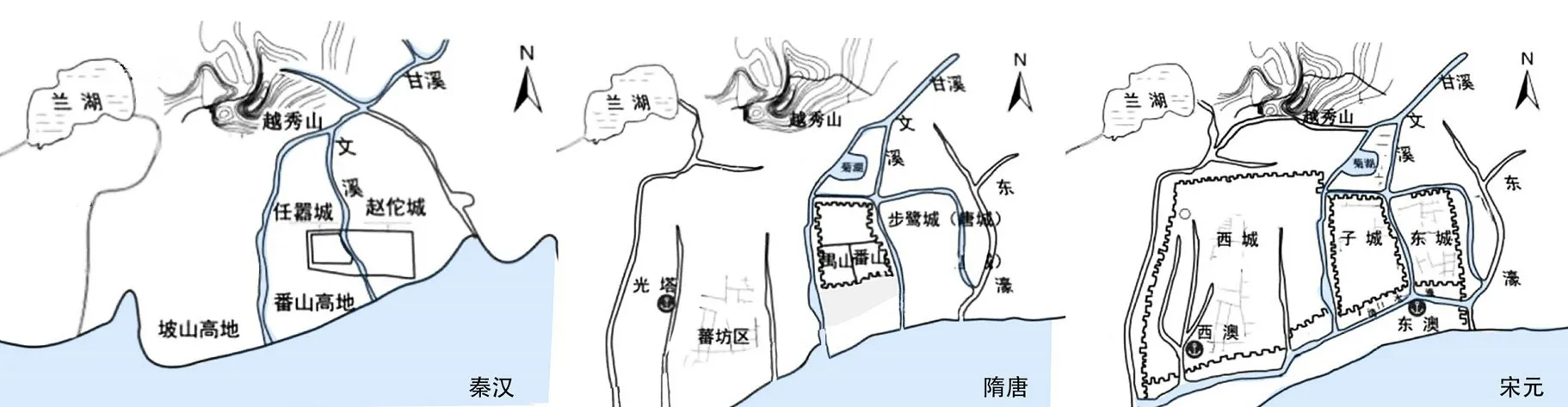

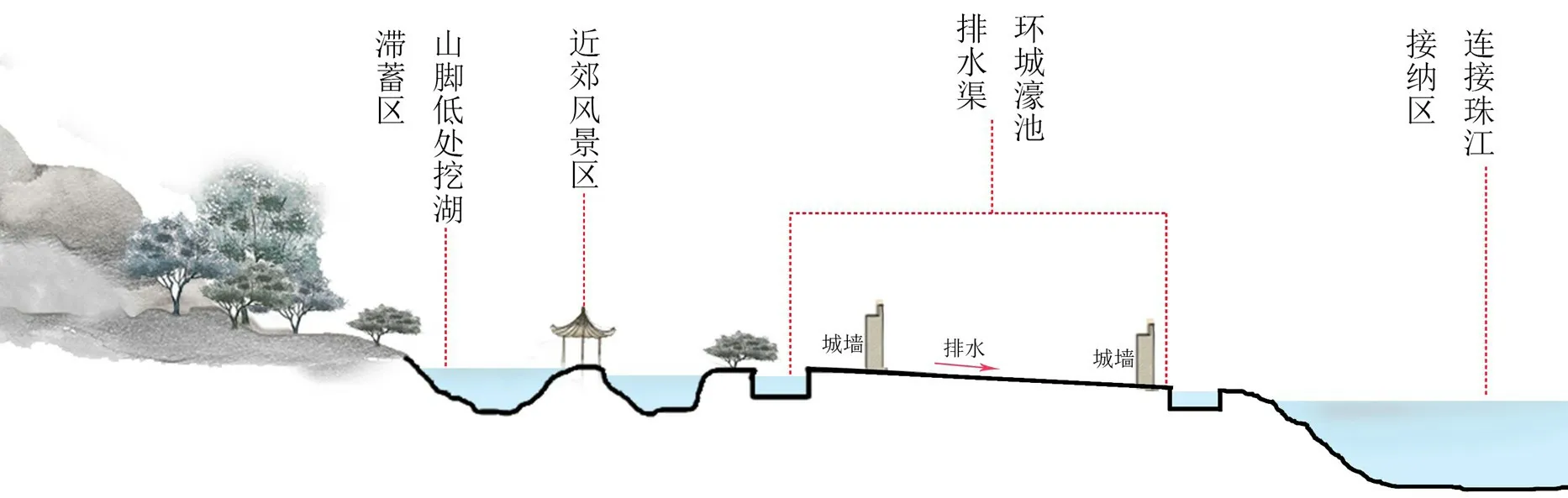

唐宋时期,主要采用“排蓄滞一体”的治水模式,水系满足“环城壕池,近处可排”的布局。白云山和越秀山的浅山山脚低洼地带,顺势开挖湖泊形成蓄水的湖泊湿地群,同时建造亭台楼阁,打造优美的风景环境。城墙外围的环城濠池,布局上满足“四面可排”的原则,在山洪爆发时,接纳湖泊和城内积水排向珠江(图2)。贯穿城内的河渠,将城内排水系统分割成若干单元,增大水网密度,满足“化整为零,就近接纳”的排水原则,同时拓宽水系,增加水系过水断面面积,提高水系的综合蓄容能力(图3)。城内还有一些湖泊如西湖、阿婆塘、莲塘等低洼地区组成湿地群,与水网系统一起,收集雨水,共同减缓径流的排水压力。顺应地势,利用天然水沟和低地建造自然的排水系统,体现了“用智甚于用力”的传统模式的生态理念,塑造了广州优美的水城人居环境。

2 明代城市发展以及文溪改道

2.1 珠江三角洲农业开垦

图1 历代广州城对文溪的疏浚Fig.1 dredging of Wen xi in Guangzhou city in past dynasties

图2 排蓄滞”一体的排水模式Fig.2 integrated model of drainage, storage and retention

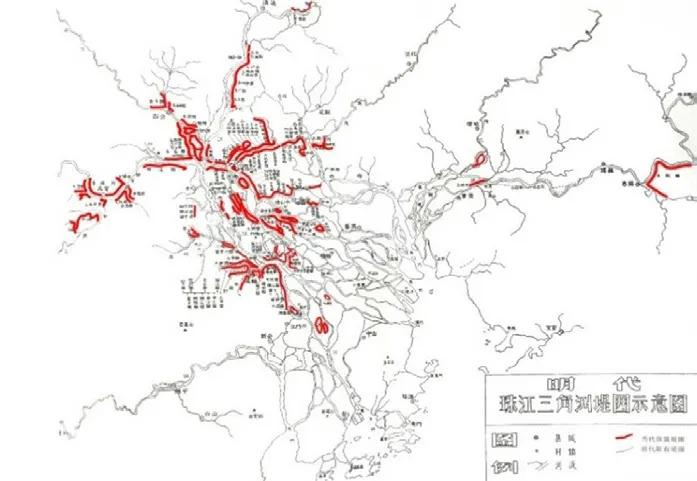

明王朝建立后,为促进生产发展,在珠江三角洲大规模地修堤筑围。据统计,整个明代筑堤181条,长度22万丈,是宋元两朝所筑堤围的一倍多[18](图4-5)。尤其明代大规模地开垦沙田,农业的发展,虽带动了经济和人口的增长,但是夹堤造田,也导致了河流水文状况的变迁。珠江三角洲快速淤积,洲滩大量形成,河道变狭,干流的流向发生改变,致使广州城的江海区位变迁显著。泥沙的沉积造成河床抬升、河道变窄,珠江在汉代宽达2 000 m,而到明代则缩至700 m[14],从此珠江不再是海,直接变成广州的一条内河。河道的淤积为广州城市建设提供了腹地。

2.2 海外贸易的发展

明代实行海禁政策,但明成祖之后,海外贸易时开时禁。朝廷在广州采取开放的措施,使其成为贡使登岸最多的一个口岸[19]。同时广州一直是贸易通商口岸,历经几代,私人贸易早已发展,明代产生了私人贸易集团,与官方的“朝贡”贸易并行发展,《东西洋考·饷税考》云“豪门巨室间有乘巨舰海外贸易者”,明朝的私人海外贸易,实际上已成为对外贸易的主要形式,海商贸易额超过朝贡贸易额[20]。海外贸易必然带来人口增长[21],据《广东新语》记载,明中叶陈献章来广州时,路上“观者数千万人”[22],虽有夸张,但是足见人口之多。有学者粗略估计当时广州府的人口为128.9万[23]。

2.3 井泉系统的发展

图3 环城濠池,四面可排Fig.3 the pool water surrounds the city and can be drained in all four directions

图4 宋元时期珠江三角洲堤围Fig.4 the song dynasty Pearl river delta embankment

图5 明代珠江三角洲堤围Fig.5 ming dynasty pearl river delta embankment

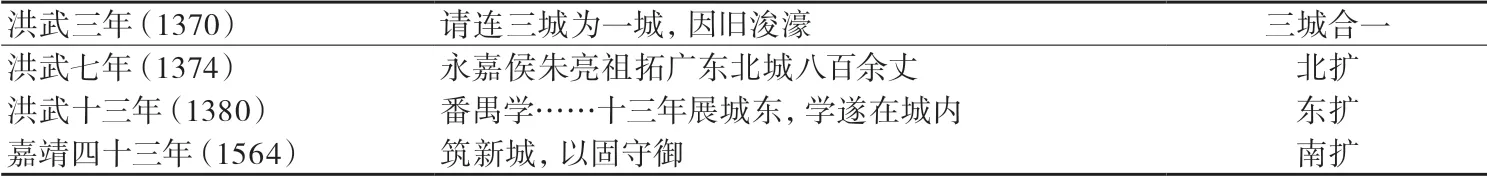

表1 明代广州城市扩张

图6 广州城市扩张过程Fig.6 the urban expansion process of Guangzhou

宋代以前,广州为浅海地域,井水经常受海水侵蚀。宋《乐史撰》记载广州“诸井咸卤”,所以人们主要饮用文溪水;同时期的《萍州可谈》记录广州井水的水质很差,易生虫。明万历二十九年(1601),王临亨来广东办案,后来撰成《粤剑编》一书,提到“居广城三月,水亦在在可饮”[24],说明居民逐渐摆脱了井水苦咸的困扰。以往人们的居住与饮水之间存在密切的关系,但随着井泉系统的开发,人们逐渐摆脱对文溪的依赖,从而打破了居住与文溪的二元共生的关系。

2.4 明代广州城市扩张

明初,广州城的形状呈长方形,沿袭宋代三城并立于珠江的态势,城与城之间有水系分割,子城与西城之间有西湖,子城与东城之间有文溪。这种格局不利于交通,于是政府拆除了三座城墙的中间部分,并填埋了部分濠池(表1,图6)。三城相连后,地方官员仍嫌“旧城低隘”,无法适应城市经济繁荣及人口增长的需要,因此“以旧城低隘,上疏请乃连三城为一,辟东北山麓以广之”[25]要求城市继续北扩。

2.5 水患严重导致文溪改道

文溪改道之前,文溪和城北的湿地、湖泊连成一片,城北有菊湖、将军鱼塘、兰湖洼地。文溪汇集了山溪之水,春夏之际本就容易造成水患。人口增长,不断侵占原有低洼地带,溪水失去了蓄水之地,水患日益加剧。文溪虽经过多次整治,但是水患不绝。据统计②,广州从洪武四年(1372)到正统十一年(1446)发生水患11次。于是有人提议从文溪的上游进行整治,“斜引文溪之水,不使贯城,东而迂回,直入海矣”[14],以减轻城内水患,从此以后,文溪不再穿城而过。

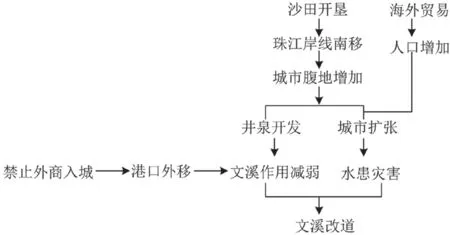

综上所述,造成文溪改道的直接原因有两个(图7)。第一,人们对文溪的依赖性减弱。明代以前文溪既是港口又是饮用水的主要来源,支撑着人们的生计。随着明代禁止外商入城,贸易主要移至城外进行,人们对文溪运输功能的依赖性逐渐减弱。而沙田的开垦,使得泥沙淤积非常严重,导致珠江岸线不断南移,同时井泉系统得到开发,人们对文溪饮水功能的依赖性也逐渐减弱。一旦这种依赖性消失,政府就不会像以前那样重视它、利用它、疏浚它。第二,水患日益严重,危害人居生存环境。农田的开垦和海外贸易的发展,必然促进人口的增长,于是需要扩大城市的规模。城市的扩张,侵占了原有的湿地,导致河流的排水功能衰退,必然会加剧水患。为了人居安全,政府只能迫使文溪改道。

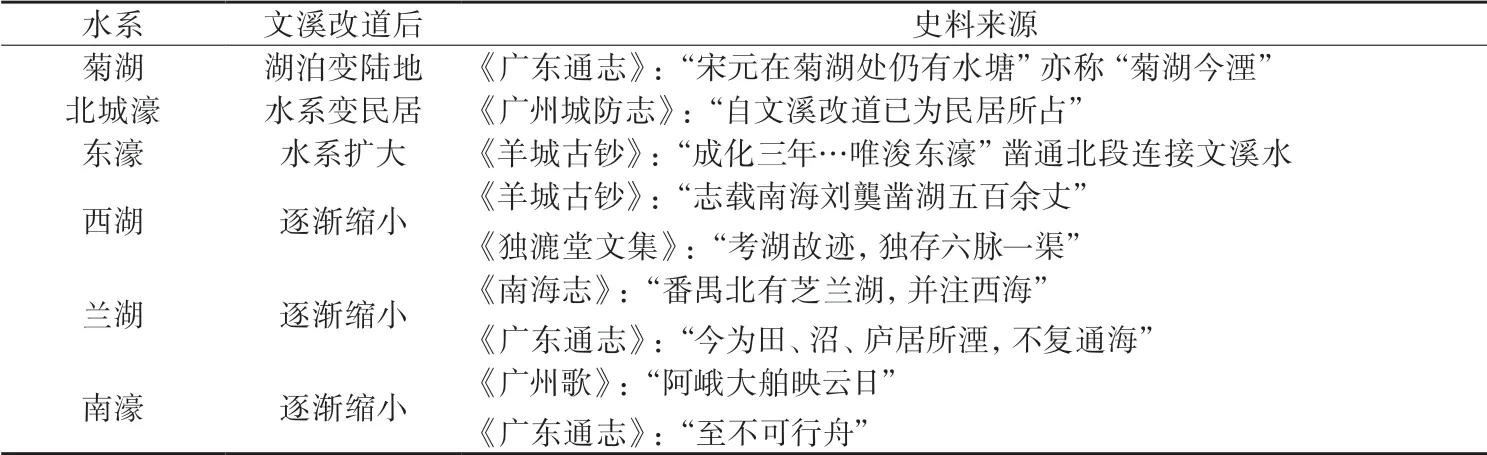

表2 明代水系变迁情况

图7 文溪改道的原因图Fig.7 reasons for the diversion of Wenxi

3 文溪改道后对城市人居环境的影响

3.1 文溪改道后城内水系的变迁

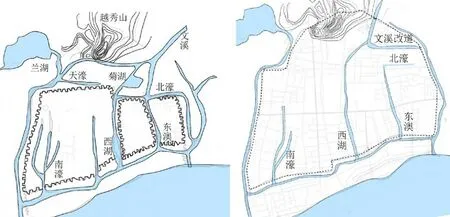

文溪改道后,城内水系失去了水源,出现不同程度的淤积,水网密度明显降低,水流的走向也发生了改变(表2)。从水网密度来看,菊湖原本是池塘,现在已经消失,西湖也仅剩一条河渠,东澳和北濠也逐渐淤积。从水流走向来看,宋代的水系基本穿城而过,呈南北走向,顺应了广州北高南低的地势;明代文溪改道后,水系变成东西走向(图8)。

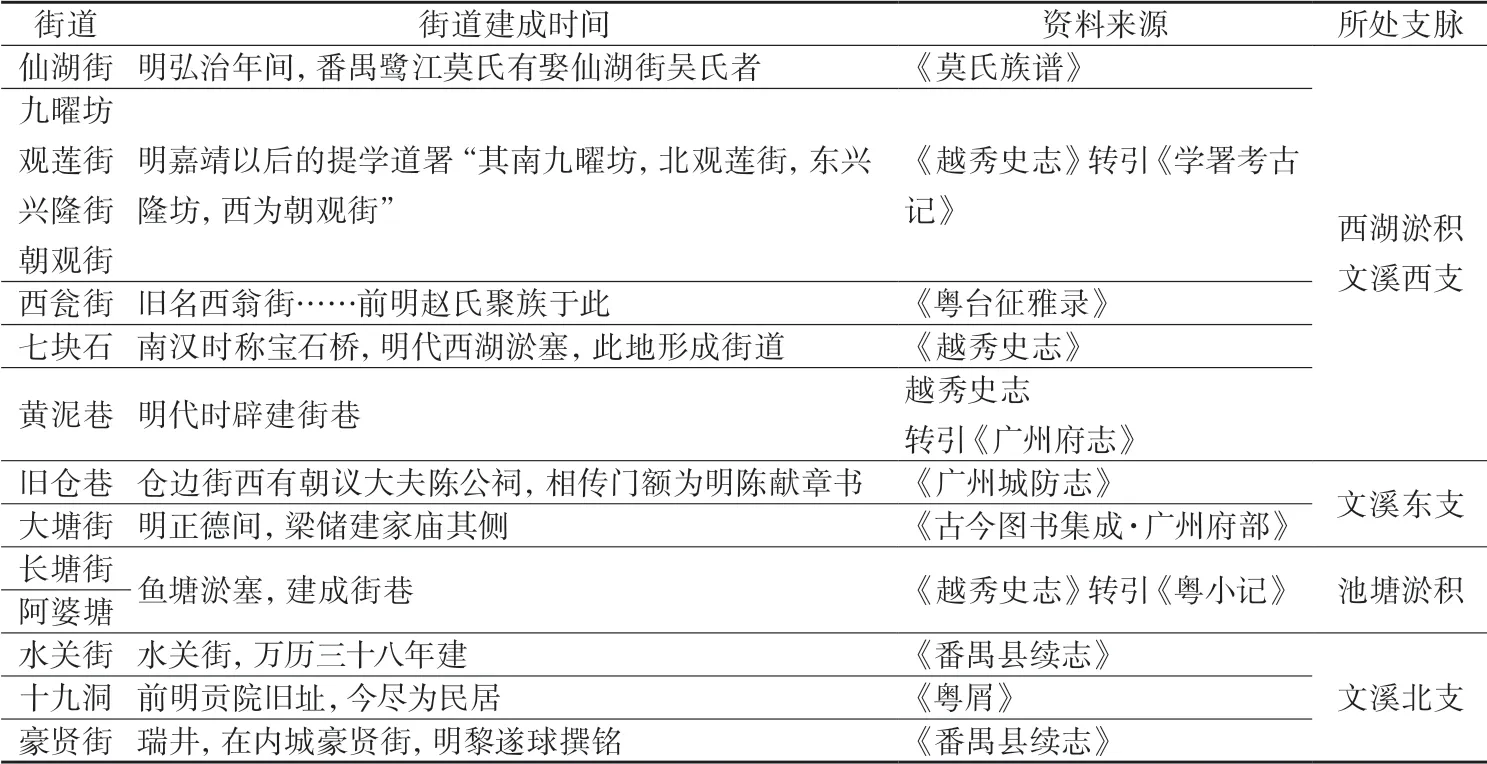

3.2 水系的淤积改变原有街道布局

图8 宋代和明代水系对比图Fig.8comparison of river systems in song and Ming dynasties

明代初期,广州城的街道多沿袭宋元之旧,中城区和东城区的道路主要是以“十”字型和“丁”字型为主要特色,这种道路结构的形成,取决于中城和东城承担的政治职能,衙署大多分布于此。随着文溪改道,水流不再穿过城区,且河道淤积的趋势日益明显,吴兰修的《桐华阁词》称:“洪武十三年,拓城填濠,止容二艇。”文溪的支脉逐渐淤塞,形成新的街道(表3)。如图所示(图9),新增的街道基本分布于文溪流域的主干部分。因水源迅速减少,河道淤积加快,新街道形成的速度也随之增长。由此极大地改变了道路的布局,在原有路网骨架下,街道的密度有所增加,道路经过重新整合,呈现“内聚外扩”的发展趋势。

3.3 城市功能分区的转移

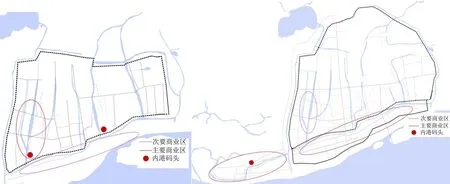

3.3.1 商业区的西迁

在古代,以水运交通为主的地区,河涌的交通功能引导着城区经济活动的布局。商业区和码头区往往有着密切的联系。水系的淤积,使得城内码头的航运功能减弱,加上民居对码头区的侵占与挤压,城内功能区的矛盾凸显。为了减少港口活动与城市功能之间的冲突,主要的内港码头开始由城内移至城外郊区的蚬子步[26]。为适应商业发展,开发了城西的大观河,沿河建十八甫,大规模商业街圩开始形成(图10),逐渐取代了城内旧经济区,呈现与城南商业区并行发展的态势。

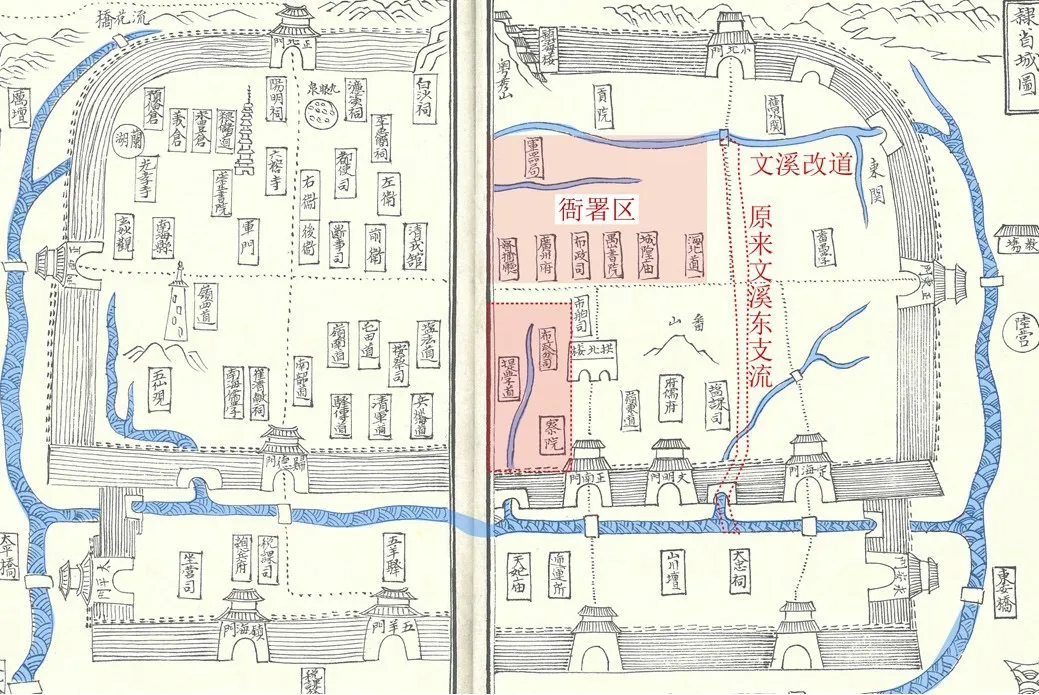

3.3.2 衙署区的扩大

元代,广州成为建置城市[27]。到明代,广州成为真正的政治中心。政治功能的强大,伴随而来的是衙署机构的增多。以往衙署机构主要聚集于子城的北部,周边因为文溪两条支流的限制,无法扩张。从明初广州城的地图中看到(图11),西湖仍占据很大面积。据学者考证,明初西湖长达450 m[28]。文溪改道后,原来的西支淤积成地,为新的衙署提供了扩展的空间。从明代后期广州城的地图中可以发现(图12),原有西湖的水系已经减少为六脉渠中的一脉,周边分布了衙署机构。

3.3.3 居住区的内增外扩

水源和居住地是人类建立普遍联系地点和空间固定性的两个首要因素[29]。文溪淤积后,居住区呈现出两种扩张趋势以满足人口的快速增长。首先,以往的河道逐渐被居住区所占领。西湖四周已是“人烟稠密,街市相闻”。其次,居住区不断地向着郊区扩展,文溪转入东濠后,东濠水量增加,航运码头功能加强,新兴了部分商业墟市,吸引了大量人员前来居住。同时西关大观河的开拓,也形成新的商业区,居住区在利益的趋势下,与商业呈现出耦合的态势,向着西关和东关扩张(图13)。

表3 文溪改道后新建的街道

图9 明代前期街道和明代后期街道对比图Fig.9 street comparison of early Ming dynasty and late Ming dynasty

图10 宋代商业区与明代商业区对比图Fig.10 comparison chart of Song and Ming commercial districts

图11 明代前期衙署图Fig.11 yamen in early Ming dynasty

图12 明代后期衙署图Fig.12 yamen map of late Ming dynasty

3.3.4 文教区的北移

书院多选择建立在比较安静的区域,广州书院自宋代兴起,因文溪所环绕的番山、禺山风景较好,所以书院多选址于此,所谓“番山之前,风水且顺,建学聚徒,此其吉地也”[30]。到了明代,因为文溪的淤积,周边围绕着大量民居和商铺,只能“以蚝壳砌墙,以阻市声”。当时城北的粤秀山尚未完全开发,明代崔如衡形容越秀山的风光谓“烟波带郭翻成练,云树参天绣作行”,岗丘连绵,山溪纵横,景色甚佳。明代后期的书院,基本向北转移至粤秀山上(表4)。

文溪的改道,极大地改变了原有的城市功能布局,水系的淤积形成新的陆地,人口大量涌入城市,城市的居住环境变得更加紧凑。水流的减弱使得商业区不得不外迁,寻求更为便利的发展环境。城市政治、经济职能的不断加强,使得衙署区不断增多,在城内不断的挤压水环境,人居环境与水环境的关系进一步紧张。文教区为避免干扰,从城内向城外转移。总体来说,文溪的改道,导致功能分区与水系逐渐脱离,以往城内家家临水的局面不再存在,城市呈现内缩外扩的趋势,人居环境遭到严重破坏。

3.4 景观体系的变迁

以水为基底,形成功能性景观和观赏性景观两种景观体系,水系的变迁引起这两种景观体系的改变。功能性景观依托水运的桥梁、码头、接待外商的建筑。如天濠的拱北桥,文溪东支流的宾日桥,西支流的文溪桥、明月桥等,逐渐被填埋成为道路。接待外商的建筑,如共乐楼,所谓“独恨登临最高处,举头犹不见长安”。而水系消失后,水运功能降低,桥的通津功能和建筑的接待功能随之减弱,象征着国际贸易的城市地标荡然无存。观赏性景观主要有园林和八景系统。因水汽成雾而著名的“番山云气”和因西湖而出名的“药洲春晓”,均由于水系的消亡,在清代八景的评选中被除名,园林也逐渐北移,如小云林、哇雨楼、偶然园等,逐渐从城内转移至越秀山上。

4 后期对清代的影响以及民国采取的措施

明朝政府采取的措施,导致城内湖泊和水系消失,聚落与水系疏离,打破了以往“就近接纳,四处可排”、“蓄—滞—排“一体的排水结构。不仅如此,这些措施还改变了水流的走向,广州城的整体地形北高南低,水流应是南北走向。明代将其改成东西走向,违背了地形条件,导致北部的积水无法排出,这种情况到了清代依然没有改变,据统计,仅清初到鸦片战争前这段时间,广州的水患就暴发了11次,疏浚了13次。虽然一再地梳理,但是收效甚微,一直无法根治。清代人总结的原因是“水不理逊”[14],如果不能根据地形的特征,因势利导,而是人为地迫使文溪改道,逆自然条件而行,则只能暂时抑制水灾的发生,不能从根本上解决问题。现在我们利用GIS的水文分析技术,广州地形叠合清代六脉渠的系统(图14),可以发现,问题的症结在于北部文溪流经的路线与地形相悖。民国时期,政府下令在城北原有低洼的地方修建水库麓湖,水患始除。在“低处蓄水”的治水策略,便是采取了唐宋时期治水经验,即顺应自然地势,利用浅山低地的湿地来缓解城中雨洪压力。如今麓湖不仅承担雨洪的调节功能,还是居民公共游赏的风景地。不仅提升了城市的品质,还改善了人居的环境。

5 总结

水环境的变化与聚落生态的变化始终并行,城市职能的不断增强与人口的不断增长,造成水环境与人居空间的冲突。唐宋两代广州采取“内沟外濠,蓄滞一体”的治水措施和“就近接纳,四处可排”的防洪原则,在解决水患的同时,营造出美好的人居环境。明代文溪的改道,使得水源地丧失,水系被街道所侵占,水网密度明显降低,水系与聚落的空间关系、生计支撑关系不再紧密,逐渐失去了水城的特色。粗暴地改变水系的路线,“城内与水争地,城外与水夺田”,没有起到“分区承蓄”的作用,在洼地建房屋,导致民居屡次被淹,对人居环境造成本源性的破坏。清代一直反复修改六脉渠,始终未能对城北的洼地进行整顿,致使水患一直存在,即清人所谓的“水属不理逊”,即没有弄清水系的源头,不梳理其脉络,就对水系进行改造。民国吸取历代的教训,采取唐代“蓄滞”的策略,在洼地建湖,疏散民居,人居空间让位于水系空间,水患因此才得以除去。这为我们提供了理水、治水的经验与教训,那就是一定要厘清水系的脉络再对水系进行改造,以免对人居环境造成不可逆的冲击。现如今广州城的发展依然面临着这种问题。技术的发展,使得人为因素在水系的存亡中起到更为关键的作用。尤其是最近几十年来,伴随着城市化的迅猛发展,大量的水系在迅速的消亡,不仅严重地破坏了广州的生态环境,而且使广州的水城文化特色也趋于消失。从历史水系的角度切入,创造良好的人居环境是现代城市规划实践的重要突破口,希望通过文溪改道的经验与教训,启发新时期基于历史水系保护与利用水城共荣的可持续城市人居环境建设实践、探索中国城市的治水之路,为人居生命结构体系的可持续发展提供一些参考。

表4 书院的迁移

图13 居住区的空间拓展Fig.13 spatial expansion of residential areas

图14 GIS水文分析Fig.14 GIS hydrologic analysis

注释:

① 曾昭璇、曾新、冯沛祖都在论著中提到文溪的改道对于广州水城特色的消失有着严重的影响,但是并未展开论述。

② 根据《明太祖·太祖实录》、明万历《南海县志·灾详》、明康熙《南海县志·灾详》、《广东通志·事纪五》中广州水灾的统计。