基于空间句法实证分析的地下空铁换乘空间的步行可达性研究*— —以成都双流机场T2航站楼为例

袁 芬 袁 红 吴 森 张 妍 杨巧状 YUAN Fen, YUAN Hong, WU Sen, ZHANG Yan, YANG Qiaozhuang

0 引言

近年来随着我国民航、高铁的快速发展,空铁联运越来越成为城市发展的重点研究领域。由于航空运输的占地需求以及航空净高等限制,机场往往远离中心城区,因而需要通过城市市内交通来实现航空旅客出发地及目的地之间的高效往返,城市铁路交通因旅速快、准时性强的特点成为解决这一问题的有效手段。《国家发展改革委关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》(2020)中提出:“枢纽机场要加强与干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的互联互通,以扩大机场辐射范围,加快构建现代化综合交通运输体系,满足广大人民群众安全、便捷、舒适的航空出行需要。”[1]。

为实现机场与城市铁路交通之间便捷、舒适的换乘,枢纽机场航站楼逐步发展成为集航空、地铁、高铁于一体的综合交通枢纽,使得旅客在城市铁路交通和机场间可步行往返。步行可达性是换乘空间设计的重要指标,其研究对提升换乘效率、增加舒适性及安全感具有重要意义。而因航空限高要求,空铁换乘空间多置于地下,但地下空间因封闭单调,人们在其中行走容易迷失方向,因此对地下空铁换乘空间一体化设计研究是提升步行可达性的重要措施。本文采用典型的空间分析工具:空间句法中的凸状空间法、视域分割法来研究地下空铁换乘空间的平面布局、流线组织等与乘客换乘行为的关系,对地下空铁换乘空间的步行可达性进行量化研究,并结合实际案例论证分析,得出其分布规律和特点,从而为地下空铁换乘空间的一体化设计提供指导与借鉴。

枢纽机场陆续实施的改扩建工程,干线铁路、城际铁路和城市轨道交通快速建设,为枢纽机场联通轨道交通创造了机遇和条件[1]。成都双流机场作为中国西南地区重要的航空枢纽,在改扩建过程中,充分利用其站前广场地下空间,实现了空港、地铁(成都地铁10号线)、高铁(成绵乐城际高铁)三种交通方式的互联互通,是研究地下空铁换乘空间步行可达性的典型案例。

1 地下空铁换乘空间设计的复杂性及步行可达性

1.1 地下空铁换乘空间的复杂性

机场航站楼在较短的时间内要应付大量旅客的需求,且运输组织复杂,其建筑规模较为庞大,如北京大兴机场航站楼建筑面积约78万平方米,广州白云国际机场二号航站楼建筑建筑面积约65万平方米,巨大的空间尺度使旅客在其中行走流线过长,对空间的识别感差。

随着我国民航、高铁的快速发展,空铁一体化综合交通枢纽成为航站楼设计趋势,空铁便捷换乘成为必然要求。空铁换乘涉及到空港、地铁、高铁等三种交通方式的换乘,因三种交通方式分属不同管理部门,换乘方式较为复杂,同时多种交通衔接形成的多线换乘,使得换乘空间流线复杂且出入口较多,旅客容易在换乘途中迷失方向。

飞机在机场的起飞降落必须遵循规定的航线,为了保证飞行安全,对机场净空区有严格的高度限制,因此航站楼与城市铁路交通的换乘空间多被设置在地下。地下空间与外部环境处于相对隔绝状态,较为封闭单调,且缺乏自然景观导向,具有空间感知弱、可识别性差的特点,旅客在换乘过程中难以感知到空间方位,易引起旅客的不安全感[2-7]。因此巨大的空间尺度、复杂的换乘方式、多线换乘流线、地下空间的迷失感等使得地下空铁换乘空间具有其自身的复杂性。

目前对于空铁换乘的研究中:陈晓峰等从换乘空间布局的角度分析了国内综合交通枢纽的空铁换乘模式及特点[8];张丹云提出了空铁枢纽“零换乘”概念,并从前期必要性分析、设施功能布局、换乘服务与管理等方面提出规划建议[9];可钰等基于航空和高铁OD客流数据对空铁联运换乘点的选择进行了研究[10]。当前,研究内容偏重于宏观层面的空铁融合规划和中观层面的空铁换乘模式,且多由交通领域的学者推进,针对微观层面的空铁换乘空间设计研究尚属空白。基于此,本文从建筑学的视角出发,以成都双流机场T2航站楼为例,探讨提高地下空铁换乘空间步行可达性的优化设计策略。

1.2 地下空铁换乘空间步行可达性的影响因素

换乘空间是为人们提供不同交通方式间转换的场所,直接、准确、高效的换乘是换乘空间的设计重点。换乘空间的步行可达性是高效换乘的重要决定因素,用以描述乘客从一种交通方式步行转换到另一种交通方式的过程中所克服的空间阻隔的难易程度,阻隔小则步行可达性好,反之则步行可达性差。

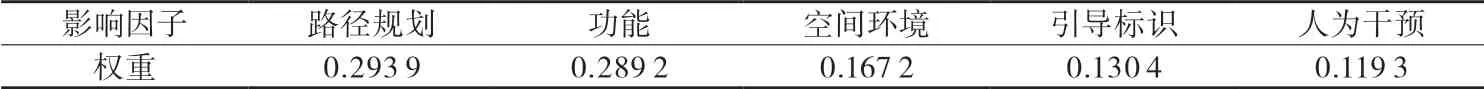

在地下空铁换乘空间中,主要存在换乘空间尺度大、换乘流线复杂、换乘空间的可识别性差等问题。地下换乘空间的路径规划、功能、空间环境、导引标识和人为干预等都会影响到空间的步行可达性,已有研究对这五类影响因子的权重进行了定量研究(表1),研究表明:路径规划>功能>空间环境>导引标识>人为干预[11]。尽管通过醒目易懂的标识系统和适当的人为干预,旅客最终能够寻找到自己的目的地,但也难免会造成换乘流线的迂回,而流线简洁、平面规整的空间形态,即使在没有标识系统的情况下,旅客也较易识别换乘空间,因此换乘空间的平面布局、流线组织更本质地决定了空间的步行可达性[12]。在地下空铁换乘空间设计中,应合理地进行平面布局和流线组织,在此基础上再借助标识系统,以保证换乘效率和提升换乘体验。

表1 地下换乘空间步行可达性影响因子排序Tab.1 ranking of factors affecting pedestrain accessibility of underground transfer space

2 空间句法在步行可达性研究中的应用

2.1 空间句法在步行可达性研究中的应用

空间句法于20世纪70年代由英国伦敦大学的比尔·希列尔(Hillier Bill)提出,基于数学计算方法从建筑空间的构型出发,定量化地研究人类空间行为与建筑空间形态之间的相互关系[13]。换乘空间形态是以建筑空间构成为前提的,研究换乘空间的步行可达性实质上是研究建筑空间与人步行行为的相互关系。

目前空间句法在可达性研究中已有广泛的应用:刘玮、赵启凡等运用空间句法研究大型铁路客站换乘空间的步行可达性[14-15];胡斌、董玉香等运用空间句法对地铁换乘空间的导向性和可达性进行研究[16-17];马晨骁等运用空间句法分析上海五角场地下步行系统的可达性[18];张玉洋等建立武汉城市公园句法模型分析武汉公园的可达性[19];杨春侠等采用空间句法研究上海苏州河河口地区滨水空间的步行可达性[20];李鹏标基于空间句法理论构建城市中央商务区空中步行系统通达性的量化评价体系[21];车鑫等人定量采用空间句法分析武汉大学工学部其他空间与教学楼空间之间的可达性[22];高岩琰运用空间句法理论对居住区可达性与居民出行行为的关联性特征进行定量分析[23];陈佳佳采用空间句法分析大型商业建筑内部空间在步行可达性、可识别性等方面的特征[24];霍珺等人运用空间句法对图书馆内部空间的步行可达性进行效能评价[25]。

以上研究以空间本体为研究对象,借助空间句法的图示化模型定量化的研究人在空间中的步行行为特征,这为本研究提供了可借鉴的研究方法。但已有研究多是针对空间步行可达性现状进行分析和评价,较少涉及到制定具体优化方案和对结果进行验证,且对空铁换乘空间的研究尚属空白。因此笔者将借鉴其研究方法对较为复杂的空铁换乘空间的步行可达性进行量化研究,在对现状问题进行模拟分析的基础上制定优化方案,通过对比研究和量化分析,得出基于旅客步行行为的地下空铁换乘空间设计策略。

2.2 研究方法的选取

空间句法将空间作为独立的元素进行研究,其基本原理是空间分割,空间分割有3种基本方法:轴线法、凸状空间法、视域分割法,现如今已在建筑学领域形成一套完整的理论体系,并成熟地应用于建筑学领域的空间分析[26]。轴线法主要用于研究线性空间与其周围空间的关系,多应用于城市系统的建筑群体中[27-29];凸状空间法采用凸状多边形法研究平面空间之间的关系,多应用于建筑内部或走廊[30-31];视域分割法是以空间某点为基点研究从该点出发所有可视的区域,多用于建筑空间中的视线引导,也可用于建筑空间内的流线组织[32-33]。

本研究采用空间句法中的凸状空间法、视域分割法,从空间之间的相互关系和视线引导两个方面,对影响地下空铁换乘空间步行可达性的重要因素:换乘空间的平面布局、流线组织,进行定量的、客观的研究。

3 建立空间句法模型

3.1 研究对象分析

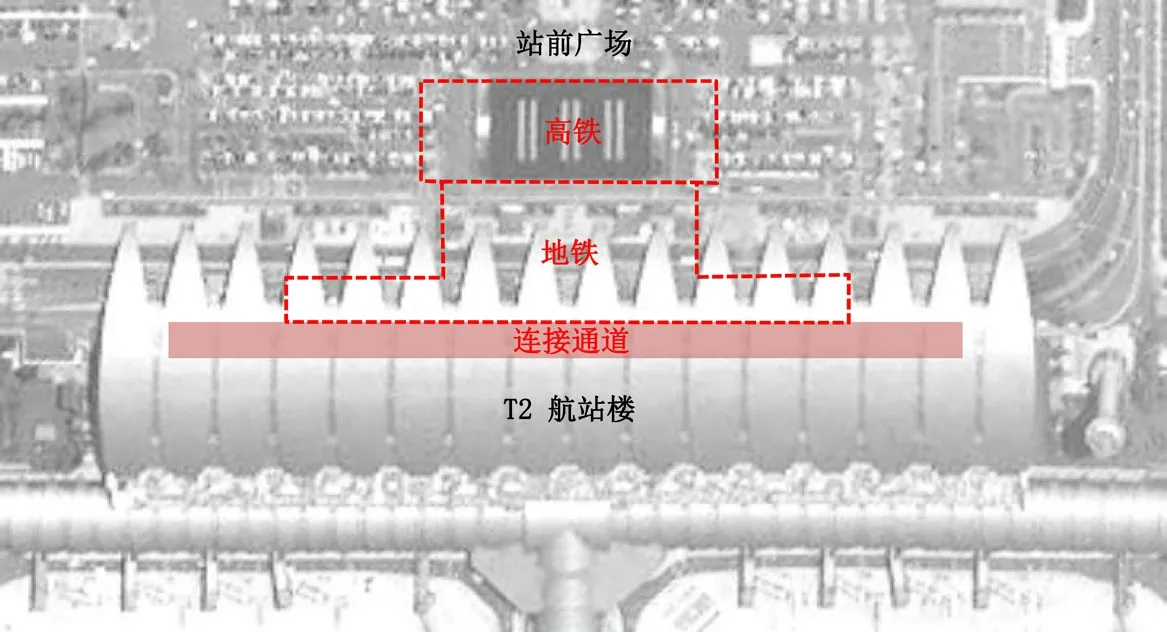

成都双流机场是中国西南地区重要的航空枢纽,也是中国中西部最繁忙的民用机场,在改扩建过程中,T2航站楼于2012年投入使用。成都双流机场T2航站内部规划有地铁站和城市铁路站台,充分利用其前广场地下空间,实现了空港、地铁(成都地铁10号线)、高铁(成绵乐城际高铁)三种交通方式的互联互通。该案例的空铁换乘空间位于地下,且换乘方式较多,换乘空间和流线均较为复杂,作为地下空铁换乘空间的步行可达性研究具有一定的典型性。

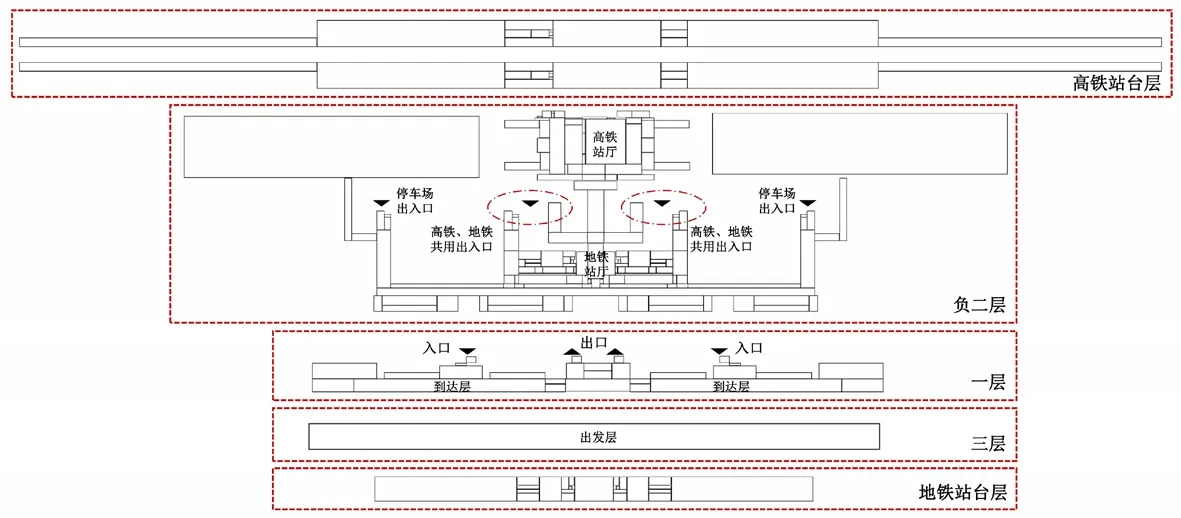

图1 双流机场T2航站楼总平面示意图Fig.1 general plan of Shuangliu Airport T2 Terminal

图2 双流机场T2航站楼空铁换乘平面图Fig.2 air-to-rail transfer plan of Shuangliu Airport T2 Terminal

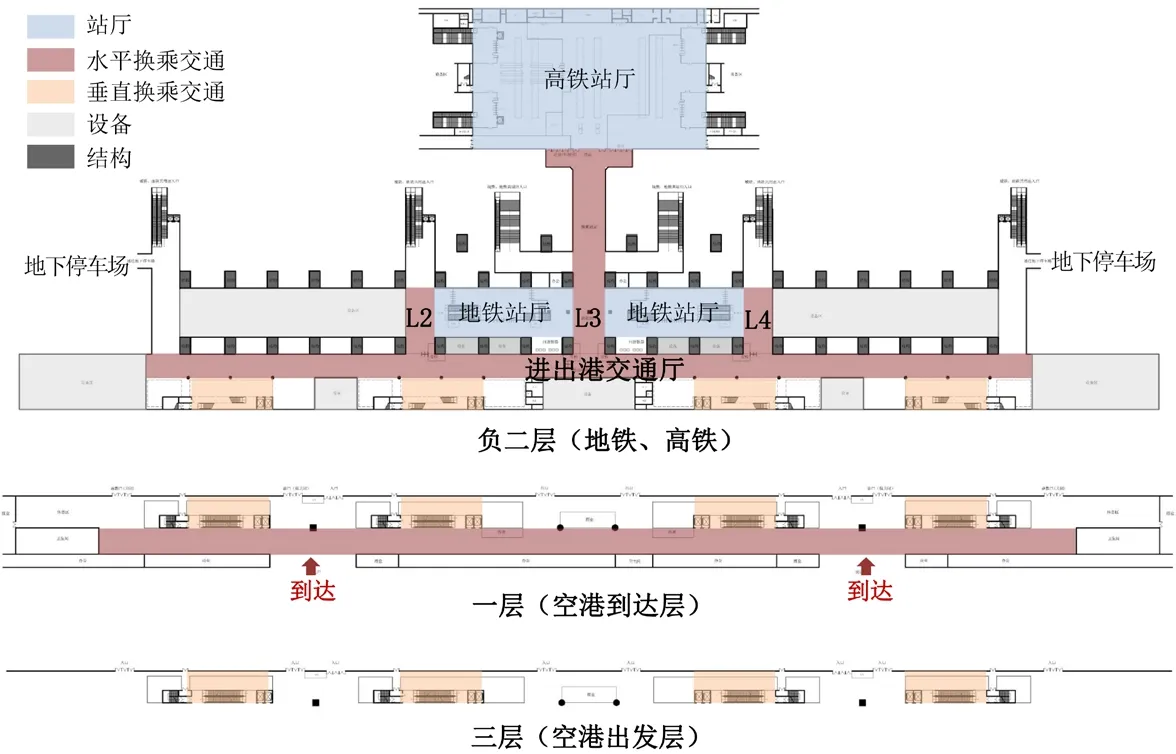

3.1.1 成都双流机场T2航站地下空铁换乘空间布局分析

城际高速铁路、地铁10号线的站厅层均位于成都双流机场T2航站楼站前广场的地下,站厅并列设置,与T2航站楼负二层相连,空港到达层和出发层分别位于一、三层。空港到达层、出发层通过四个垂直交通体与负二层的进出港交通厅竖向连接,空港与地铁、高铁在水平方向上的换乘通过进出港交通厅、L2通道、L3通道、L4通道实现,但空港与高铁的换乘只有唯一的换乘通道,即L3通道的延长部分,并且要穿越空港与地铁的换乘区域(图1-2)。

3.1.2 成都双流机场T2航站地下空铁换乘流线分析

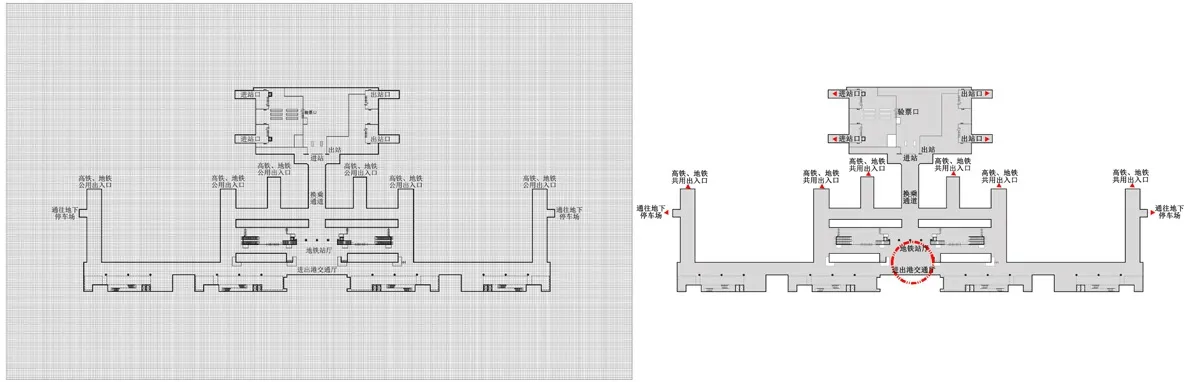

从双流机场T2航站楼空铁换乘平面图和流线图(图2-3)可知:空港与地铁、高铁换乘的交通流线主要发生在负二层;进出港交通厅和L3通道是空铁换乘的重要通道,空港与地铁、高铁换乘均必经的空间;L2、L3、L4通道承担空港与地铁换乘的功能,因此空港与地铁的换乘有三条路径;而空港与高铁的换乘仅由L3通道及其延长部分承担,其换乘路径只有一条。

3.2 空间句法模型及分析变量

图3 双流机场T2航站楼空港与地铁/高铁的换乘流线图Fig.3 transfer line between airport and subway/high speed rail in Shuangliu Arport T2 Terminal

根据空间句法理论,本研究从空间的便捷度和可视性两个方面研究地下空铁换乘空间的步行可达性。便捷度反映地下空铁换乘空间的平面布局能否使旅客便捷地换乘,运用凸状空间法将三维换乘空间抽象为若干凸空间组成的二维拓扑图,利用拓扑步数来判断某一点的便捷度;可视性反映地下空铁换乘空间的流线组织能否更好地导向旅客前往目的地,运用视域分割法将换乘空间进行网格细分,通过研究小方块间的视觉关系来判断某一点的可视性。

3.2.1 采用凸状空间法建立凸模型研究地下空铁换乘空间的便捷性

本研究将空港、地铁、的换乘作为一个整体系统,空间多变而流线复杂,且涉及到几个站层,因此简化模型和准确还原流线是难点。通过实地调研,将乘客每次可以进行不同选择,且到达其他空间机率相等的空间作为一个凸空间,由于换乘系统庞大,不再以柱网进行细分,以建筑原尺度作为每块凸空间的大小。不同层的空间以楼梯或者电梯作为一个凸空间进行连接,来计算其拓扑步数,为了方便对整个换乘系统进行分析,不同层空间表达到同一图面中。

根据以上原则,得到抽象的空间句法凸模型(图4)。在进行便捷度模拟时,以进出港旅客交通厅为起点,分别计算空港、高铁、地铁三种换乘方式的拓扑步数,从而判断地下空铁换乘通道和节点空间是否位于便捷度较好的位置。

3.2.2 采用视域分割法建立细分模型研究地下空铁换乘空间的可视性

可视性是分析旅客在换乘空间中的视线情况,为了使视觉关系变得可以衡量,本研究引入视域分割法中的细分模型,将换乘空间平面置于方格网中,利用网格细分将空间结构转译成小方格,研究各元素之间的拓扑联系,即每个小方块与其他小方块之间的视觉关系。

根据实地调研,本研究以一股人流宽度(550 mm×550 mm)绘制网格对换乘空间进行细分,在可视性模拟中,设置视线所及最远距离100 m,并将35 m作为旅客看清目标位置的极限视野距离,以进出港旅客交通厅作为起点,分析旅客的视线深度,从而判断换乘空间各位置视野的好坏(图5)。

3.2.3 分析变量的选择

集成度,反映某一空间与系统中所有其他空间的集聚或离散程度[13]。其值越高,表示该空间所居位置的便捷程度越大,吸引到达交通的潜力大;反之,则该空间处于不便捷的位置,吸引到达交通的潜力小。

可见度,反映使用者在空间内看到的信息范围[13]。其值越高,表示在该空间获得的空间信息越多;反之,则该空间受限较大,处在此空间获得的空间信息越少。

4 基于空间句法分析成都双流机场地下空铁换乘空间的现状问题

4.1 进出港交通厅与各换乘通道(L2/L3/L4通道)连接处,以及L2通道、L4通道、高铁站厅的便捷度较低

在集成度分析图中,颜色越暖代表该区域集成度值越高,该空间越便捷。从表2中可以看出:空港与高铁、地铁换乘都经过的纵向交通通道:L3通道区域呈现红色,其集成度值最高,空间最便捷;与L3通道相连接的几个区域:地铁出入口、L3通道的后半部分(仅高铁换乘区域)也呈现了高便捷值的暖色;连接地下空铁换乘的横向长通道:进出港交通厅呈现橘色,其便捷值低于L3通道,虽然其连接的空间多,乘客在此的选择较多,但其空间过于狭长且尺度过大,乘客在L3通道更易做出选择;进出港交通厅与L2、L3、L4通道连接处的集成度均较低,故地下空铁换乘节点空间的便捷较低;L2通道、L4通道仅承担空港与地铁的换乘,该区域的便捷度值不太理想;高铁站厅入口处呈现冷色,其集成度较低,便捷度较差。

图4 地下空铁换乘空间的凸模型Fig.4 convex model of underground air-to-rail transfer space

图5 地下空铁换乘空间的细分模型Fig.5 subdivision model of underground air-to-rail transfer space

4.2 L3通道、地铁站厅、L2通道、L4通道的可视性差

在可见度分析图中,颜色越暖代表该区域可见度值越高,乘客在该空间获得的空间信息越多。从表2中可以看出:进出港交通厅的可见度较高,其中与L3通道连接的出入口区域可见度最高,其次是与L2、L4通道连接的出入口区域;高铁站厅因空间规整、尺度较大,其可见度也较为理想;L3通道作为地下空铁换乘的重要交通通道,由于过于狭长以致可见度较低,L2、L4通道的可见度也较低;地铁站厅因遮挡较多,可见度最低。

5 拟定成都双流机场地下空铁换乘空间的优化设计方案

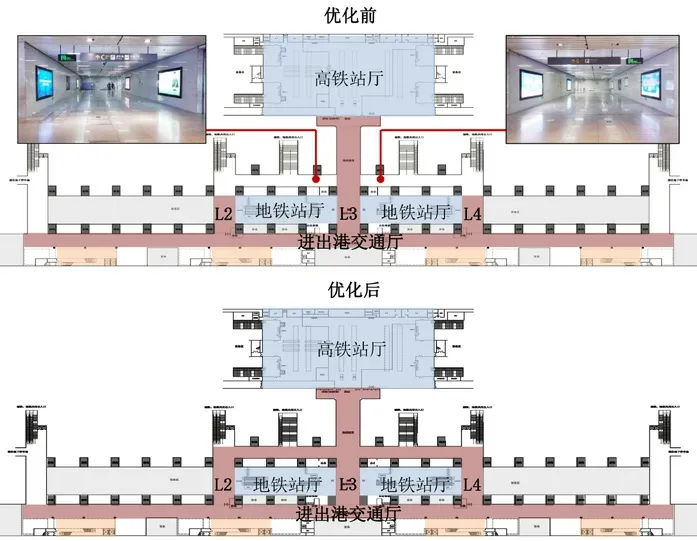

图6 优化策略一:拓宽L3通道与进出口交通厅连接的节点空间Fig.6 optimization strategy 1: broaden the node space between L3 channel and the entrance and exit traffic hall

基于空间句法分析的上述现状问题可知:进出港交通厅与L2、L3、L4通道的连接处是地下空铁换乘的节点空间,其集成度需提高;L3通道作为空港与高铁、地铁换乘都经过的纵向交通通道,其可见度需提高;L2、L4通道作为空港与地铁的换乘通道,其集成度和可见度均需提高;高铁站厅的集成度需提高;地铁站厅的可见度需提高。

现场调研发现:进出港交通厅与L3通道连接处的左右两侧结构柱旁设置的自助售票处使用频率较低,且地铁站厅出入口处已设置四个自助售票处。旅客只能通过L3通道去往高铁站厅,L2、L4通道因未与L3通道连通仅作为空港与地铁的换乘通道,而空港到达客流通过四个垂直交通体下达进出港交通厅的机会是均等的,这就意味旅客势必会因误入L2、L4通道而导致换乘路径迂回。换乘通道周围存在较多的闲置空间,导致空间利用率不高,例如进出港交通厅周围有较多通高的大空间,自然光线较为充足,四个垂直交通体附近区域有较多功能闲置空间;L3通道后半部分两侧未布置其他功能空间;L2、L4通道与L3通道后半部分未连通的横向通道两侧除布置有结构柱外,也未布置其他功能空间。

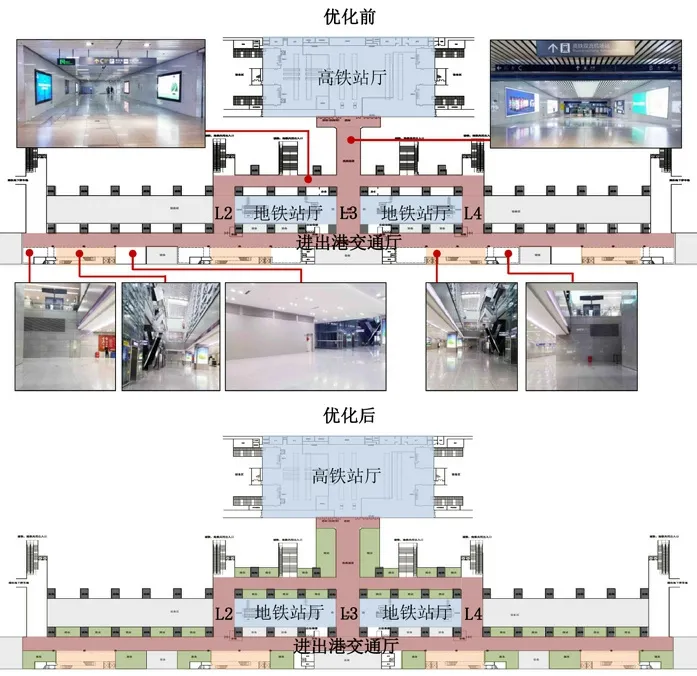

图7 优化策略二:将L2、L4通道与L3通道连通,增加高铁换乘通道Fig.7 optimization strategy 2: connect L2 and L4 channels with L3 channels and increase high-speed rail transfer channels

图8 优化策略三:利用换乘通道周围的闲置空间布置商业或公共服务设施Fig.8 optimization strategy 3: use the free space around the transfer channel to arrange commercial or public service facilities

在空间句法分析得出的现状问题基础上,结合现场调研发现,制定如下优化设计方案:一是将进出港交通厅与L3通道连接处的左右两侧结构柱旁设置的两个自助售票处减小,以拓宽L3通道与进出口交通厅连接的节点空间(图6),以期提高进出港交通厅与L3通道连接处的便捷度,L3通道的可视性,以及地铁和高铁站厅的便捷度和可视性;二是将L2、L4通道与L3通道连通,增加空港与高铁换乘的通道(图7),以期改善L2、L4通道的便捷度和可视性,以及L3通道的可视性;三是在进出港交通厅两侧、L3通道后半部分两侧、连接L2/L4通道与L3通道后半部分的横向通道两侧均增设商业或公共服务设施(图8),以期在提高各换乘空间的便捷度与可视性的同时,丰富换乘体验。

6 基于空间句法分析成都双流机场地下空铁换乘空间的优化方案

6.1 优化策略一:合理的节点空间设计可增强换乘导向性

将优化策略一后与现状的分析图进行对比分析(表3):进出港交通厅和L3通道分别作为空铁换乘的重要横向和纵向换乘通道,两者的连接处可谓是重要的换乘节点,现状中该换乘节点空间尺度较小,在优化策略一中将该节点处的空间尺度扩宽,加强了L3通道与进出港交通厅的连接。优化后,该换乘节点区域的集成度较好的范围扩大,空间便捷度提升,旅客在此换乘更为便捷;L3通道后半部分的集成度和可见度有所提升,但不太明显,空间的便捷度和可视性均得到以定的改善,旅客在此的换乘路径更为顺畅;高铁站厅的可见度得到明显提升;地铁站厅的集成度和可见度有所提高,但不明显。在此可以得出结论:合理的节点空间设计,可加强换乘空间的联系,不仅可以增强换乘节点的换乘效率,也可提高换乘空间的步行可达性。

表2 基于空间句法分析地下空铁换乘空间现状问题Tab.2 analysis of the status quo of underground air-to-rail transfer space based on space syntax

6.2 优化策略二:连通换乘空间形成合理的换乘流线可提高换乘效率

将优化策略二后和优化策略一后的分析图进行对比分析(表3):L2、L4通道因未与L3通道的后半部分连通,导致空港与高铁换乘仅有一条路径,在优化策略二中将L2、L4通道与L3通道连通,形成连续的换乘空间结构,使空港与高铁的换乘路径增加到了三条。优化后,L2、L4通道及其与L3通道连通的横向通道的空间便捷度和可视性均得到了提升,使得旅客在此换乘的效率更高。在此可以得出结论:将相邻的换乘空间连通,合理地组织换乘流线,可以提高换乘效率。

6.3 优化策略三:有机整合换乘空间及其周围空间可丰富换乘体验

将优化策略三后和优化策略二后的分析图进行对比分析(表3):换乘通道周围的闲置空间大多用隔墙封闭,不仅造成了空间的浪费,也造成了换乘路线上的较多视线盲区,在优化策略三中对其进行开放性利用,增设商业或公共服务设施,使换乘空间与其周围空间联系更为紧密,形成有机整体。优化后,L3通道和高铁站厅的可视性明显增强,视线可达性较好的范围也随之增大且均匀分布,其换乘导向性增强,且乘客在此的换乘效率也较高;布置在换乘通道两侧的商业或公共服务空间的便捷度也较为理想,能为旅客换乘过程中提供更为丰富的活动空间,增强空间趣味性。在此可以得出结论:将换乘空间及其周围空间进行高度整合,设置多种功能的活动空间形成有机整体,沿换乘路线形成较为连续的便捷度和可视性视较好的区域,不仅可以提升换乘空间的步行可达性,还可以提高空间的功能布局效率,丰富旅客的换乘体验。

7 结语

地下空铁换乘空间尺度大,涉及到空港、地铁、高铁等多种交通换乘,换乘流线较为复杂,且所处的地下空间具有迷失感,设计师在设计初期难以依靠主观经验判断换乘空间的步行可达性。本文引入空间空间句法的凸模型和细分模型,对成都双流机场T2航站楼的地下空铁换乘空间的便捷度和可视性进行定量分析,根据现状问题拟定优化设计方案,并进行结果验证。本研究思路可以为合理设计和研究地下空铁换乘空间的步行可达性提供借鉴。

表3 基于空间句法分析优化策略结果Tab.3 result analysis of optimization strategy based on space syntax

研究得出如下结论:一、换乘空间的便捷度和可见度对其换乘效率和换乘导向性有最为直接的影响;二、面宽大、进深小的进出港交通厅的换乘可视性要优于面宽小、进深大的L3换乘通道,但L3通道的便捷度更高;三、进深过大也会对便捷度造成一定的影响,例如L3通道的后半部分和位于尽端高铁站厅;四、通过扩大进出港交通厅与L3通道之间连接处的节点空间尺度,提升了换乘节点空间的便捷度,但案例中节点处可扩大尺度较小,对L3通道的可视性提升不太明显,因此在设计中应合理设计换乘节点空间以提升换乘导向性;五、将L2、L4通道与L3通道连通,形成连续的换乘空间,增加了空港与高铁的换乘通道,使空港与高铁的换乘空间导向性更强,因此在设计中应使换乘空间联通形成合理的换乘流线,以提高换乘效率;六、在各换乘通道两侧的闲置空间加以利用,设置商业或公共设施,换乘通道两侧增设的商业或公共服务空间的便捷度较为理想,为旅客提供较好的换乘体验,同时也拓宽了L3通道与高铁站厅换乘通道,使L3通道和高铁站厅的可见度明显提高,因此在设计中应有机整合换乘空间及其周围空间,以提高空间的功能布局效率,丰富旅客的换乘体验。