经皮全内镜下改良腰椎后路椎体间融合联合经椎旁肌间隙椎弓根螺钉内固定术的临床应用

杨 勇,贺学岗,王永刚,胡旭昌,黄良增,康学文,邢 帅

(1.兰州大学第二医院骨科,甘肃兰州730000;2.兰州大学第二临床医学院,甘肃兰州730000)

腰椎融合术历经百年发展,仍然是治疗腰椎各类疾患的最重要技术之一。随着人们对脊柱解剖不断认识及各个学科不断发展,腰椎减压、融合及内固定技术不断进步,腰椎融合逐渐从后外侧融合为主到椎体间融合为主。目前腰椎椎体间融合技术有多种,主要有后方腰椎椎体间融合(PLIF)、经椎间孔腰椎椎体间融合(TLIF)、前路腰椎椎体间融合(ALIF)、侧方腰椎椎体间融合(D/XLIF)、斜前方腰椎椎体间融合(OLIF)等[1]。随着通道技术的发展,微创入路下经椎间孔腰椎椎体间融合术(MIS-TLIF)得到广泛应用,但仍存在椎旁肌损伤、视野受限等缺点。近年来,全内镜下减压技术在腰椎疾病的治疗领域发展迅速,尤其在腰椎间盘突出症、腰椎椎管狭窄症的应用广泛,许多学者开始尝试经皮全内镜下减压同时进行椎间隙融合,即椎间隙处理、植骨、融合器置入[2]。

近年来,脊柱内镜下减压及椎间盘摘除技术应用非常广泛,尤其是全麻下椎板间入路腰椎间盘摘除技术,几乎所有下腰椎腰椎间盘突出都采用该技术并取得了良好的临床疗效。随着脊柱内镜技术的不断进步,尤其全内镜下减压工具如镜下磨钻、镜下椎板咬骨钳、镜下椎间处理工具等的安全应用,使经后方或侧路椎间孔内镜下减压、椎间盘切除、椎间隙处理及融合器置入成为可能。已有学者报道内镜下经椎间孔椎体间融合术的短期临床疗效[3],但内镜下经椎间孔椎体间融合术手术难度大,学习曲线长,有损伤上位神经根、融合器移位等相关并发症可能性[4]。我们在积累了大量行后路椎板间入路全内镜下腰椎间盘摘除术病例的基础上,采用全麻下经皮全内镜下改良后路腰椎椎体间融合(endoscopic modified posterior lumbar interbody fusion,Endo-mPLIF)结合同一切口下双侧椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉内固定治疗腰椎各类疾患18例并进行短期随访,观察病例的临床特点及短期临床效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象

纳入2019年5月至2020年4月在我院全麻下行经皮内镜辅助下腰椎后路减压及椎体间融合联合经双侧肌间隙入路椎弓根螺钉内固定的患者。纳入标准:①腰椎退行性病变,症状以单侧下肢疼痛、麻木、无力等症状为主,伴或不伴腰痛,包括腰椎间盘突出症伴椎间盘源性腰痛、腰椎椎管狭窄症、Ⅰ度腰椎退变性滑脱;②腰椎椎间隙感染,包括腰椎结核及腰椎布氏杆菌病,合并神经刺激症状,药物治疗不能明显缓解症状。排除标准:①极外侧腰椎间盘突出;②Ⅱ度及以上的腰椎退变性滑脱及腰椎峡部裂性滑脱;③双侧神经根受压症状;④既往有腰椎手术史;⑤心理疾患或酒精、毒品滥用史。

1.2 手术方式

患者全麻后取俯卧位,髋关节轻度屈曲,手术床适当折腰桥,定位责任间隙,消毒、铺单,椎旁0.5 cm先行一长约1.5 cm纵行切口,安放逐级套管系统(内径6.5 mm,外径7.5 mm),将椎间孔镜工作通道套管放置完毕,再次透视确认位置良好。按照常规后路椎板间入路镜下辨识黄韧带、上位椎板、下位椎板,将黄韧带咬开一较小破口,将套筒适当向外侧偏斜显露关节突关节内侧部分,用镜下磨钻及椎板咬骨钳交替使用磨除部分关节突关节,直至黄韧带在关节突关节止点,继续咬除部分黄韧带,显露神经根及硬膜,在神经根肩上显露出椎间盘。确认椎间盘后通道旋转保护好神经根,进行椎间隙处理,尽可能将髓核清理,椎间隙上、下软骨终板用镜下髓核钳及镜下刮匙、终板锉等工具进行处理,直至见骨性终板渗血。更换直径更大的内镜下融合工作通道套管,内镜下再次探查神经根、硬膜后,椎间隙插入导丝,在导丝引导下置入试模,试模合适后进行同种异体骨植骨。放置与通道匹配的特殊“L”形神经根挡板,将其旋转180°镜下确认神经根及硬膜被神经根挡板保护,椎间隙置入导丝,将融合器在导丝引导下及C臂动态透视下置入椎间隙,确认融合器位置良好,镜下确认融合器位置及神经根、硬膜的位置,探查神经根后取出内镜及通道。向头、尾侧适当延长切口,切开皮肤、皮下组织至深筋膜,双侧经椎旁多裂肌和最长肌间隙显露至相应节段的关节突关节外下缘,直视并确定进钉位置,使用常规开放置钉方法或使用经皮椎弓根螺钉工具进行置钉,安放固定棒,锁紧螺帽。逐层缝合,不放置引流(图1)。

图1 Endo-mPLIF结合经肌间隙椎弓根螺钉内固定操作示意图及术中所见Fig.1 Operation diagram and intraoperative findings of Endo-mPLIF combined with pedicle screw fixation through paraspinal muscle clearance

1.3 患者一般资料和手术参数资料的收集

一般资料包括年龄、性别、病程、疾病类型、手术节段,手术参数包括手术时间、出血量、术后住院时间。

1.4 临床观察指标

包括腰痛及下肢疼痛VAS(visual analogue scale)评分、ODI(Oswestry disability index)评分、末次随访Macnab满意度评分。

1.5 影像学评估

单节段腰椎疾病患者进行影像学评估,影像学评估包括术前、术后1周内、末次随访的椎间隙高度及节段前凸角、腰椎前凸角和术后半年或末次随访腰椎CT及二维重建腰椎融合率;融合评价参照腰椎椎体间及后外侧融合的CT分级标准[5]。

1.6 随访及并发症情况

所有患者接受至少1年的随访,分别在术前、术后1周、术后6个月、末次随访。记录术中及术后并发症情况,包括神经根损伤、硬膜撕裂、感染、血肿、内固定失效、融合器后移等。

1.7 统计学处理

采用SPSS统计软件进行数据分析。年龄、病程、手术时间、出血量、术后住院时间等变量采用平均值±标准差表示,术前及术后各个随访时间点腰痛及下肢疼痛VAS评分、ODI评分、椎间隙高度、节段前凸角、腰椎前凸角采用重复测量资料的方差分析。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般临床资料及手术参数情况

共有18例患者符合纳入标准并接受全麻下全内镜辅助下经后路腰椎椎体间融合联合双侧肌间隙入路椎弓根螺钉内固定术,其中男性8例,女性10例,年龄40~68岁,病程3~120个月。18例中,16例为腰椎退变性疾病,2例腰椎椎间隙感染。3例为腰椎退变性滑脱Ⅰ°伴不稳,3例为腰椎椎管狭窄,10例为腰椎间盘突出伴椎间盘源性腰痛,1例临床诊断为腰椎结核,1例临床诊断为腰椎布氏杆菌病。18例中,仅1例行双节段融合,融合节段为L3-L4、L4-L5,其余17例均为单节段融合,其中11例为L4-L5,6例 为L5-S1。18例中,4例未放置椎间融合器,椎间进行打压植骨,其中2例为椎间隙感染患者,1例腰椎退变性为该组首例病例,1例在进行可撑开椎间融合器置入过程中发生融合器破裂。本组病例手术时间170~300 min,出血量20~50 mL,术后住院时间4~14 d(表1)。

表1 纳入研究患者的一般资料及手术相关参数Tab.1 General information and surgery-related parameters of the patients included in the study (n=18)

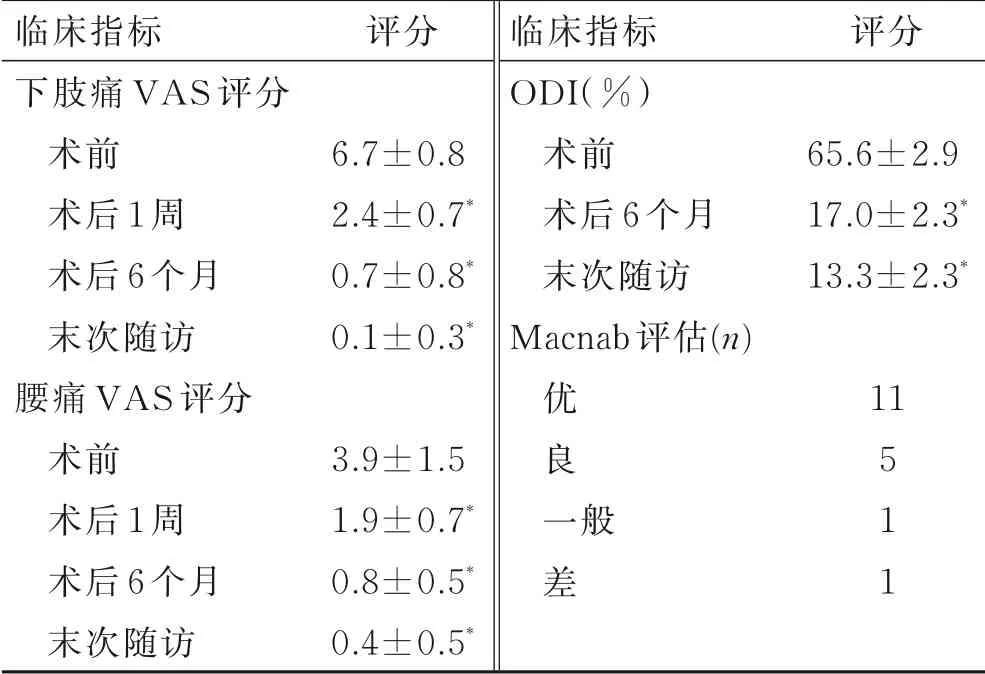

2.2 临床观察指标的变化

所有患者随访超过1年,随访时间12~15个月,平均(13.1±1.1)个月。术后1周、术后6个月及末次随访的腰痛VAS评分、下肢疼痛VAS评分较术前明显改善,术后6月和末次随访的ODI评分也较术前明显改善,差异有统计学意义(P<0.05),Macnab满意度评价显示优良率为94.4%(表2)。

表2 术前及术后各个随访时间点的腰痛VAS评分、下肢痛VAS评分、ODI评分及末次随访的Macnab评价Tab.2 VAS score,ODI score,and Macnab evaluation at each follow-up time point before and after operation (n=18)

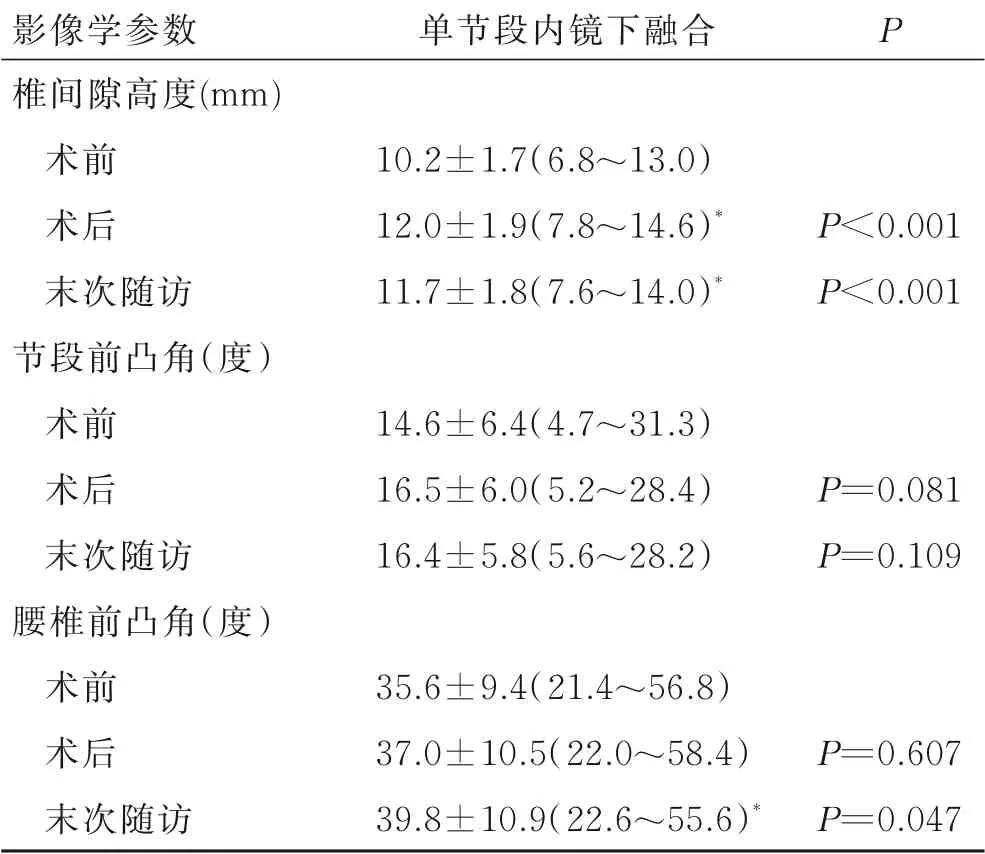

2.3 影像学参数的变化

17例单节段镜下融合的影像学显示,术后及末次随访的椎间隙高度较术前均更高,且差异有统计学意义(P<0.05);节段前凸角平均值术后及末次随访均较术前增加,但差异无统计学意义;腰椎前凸角平均值术后及末次随访均较术前增加,术后较术前差异无统计学意义;末次随访较术前差异有统计学意义(P<0.05,表3)。末次随访融合情况显示融合率为88.2%,15例 为1级(椎 体 间骨 桥 形成),1例 为2级(椎 体间 不完全骨桥形成),1例为3级(椎间植骨吸收)。图2为行Endo-mPLIF联合双侧椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉内固定并且末次随访成功融合的病例。

图2 腰痛3年及左下肢疼痛、麻木半年的43岁男性患者行Endo-mPLIF椎间融合手术影像学情况Fig.2 A 43 year-old male patient whose complaint was lower back pain for 3 years and left extremity pain and numbness for half year underwent Endo-mPLIF and showed interbody fusion radiologically

表3 17例单节段腰椎镜下融合病例的影像学参数及融合情况Tab.3 Radiological parameters and fusion situation of 17 cases of single-segmental endoscopic lumbar fusion[±s(波动区间)]

表3 17例单节段腰椎镜下融合病例的影像学参数及融合情况Tab.3 Radiological parameters and fusion situation of 17 cases of single-segmental endoscopic lumbar fusion[±s(波动区间)]

与术前比较,*P<0.05。

影像学参数椎间隙高度(mm)术前术后末次随访节段前凸角(度)术前术后末次随访腰椎前凸角(度)术前术后末次随访单节段内镜下融合10.2±1.7(6.8~13.0)12.0±1.9(7.8~14.6)*11.7±1.8(7.6~14.0)*14.6±6.4(4.7~31.3)16.5±6.0(5.2~28.4)16.4±5.8(5.6~28.2)35.6±9.4(21.4~56.8)37.0±10.5(22.0~58.4)39.8±10.9(22.6~55.6)*P P<0.001 P<0.001 P=0.081 P=0.109 P=0.607 P=0.047

2.4 并发症情况

18例镜下融合手术,其中1例术中出现融合器碎裂,改为打压植骨内固定手术(图3)。所有患者均未出现术中硬膜撕裂及神经根损伤,术后未发现脑脊液漏、血肿等并发症,未出现手术部位感染。1例行单节段镜下融合的患者术后随访发现融合器后移,于术后6个月予以开放翻修手术。所有患者随访过程中未发现椎弓根螺钉松动、断裂。

图3 腰痛2年及左下肢间歇性跛行1年的51岁女性患者的影像学变化及术中所见融合器碎裂Fig.3 A 51 year-old female patient whose complaint was lower back pain for 2 years and intermittent claudication for 1 year showed cage broken during the operation

3 讨 论

经皮全内镜辅助下腰椎椎体间融合适应证目前尚在探索之中,本组病例中包括腰椎不稳定、腰椎退变性I°滑脱、腰椎间盘突出伴椎间盘源性腰痛、腰椎椎管狭窄、腰椎椎间隙感染等患者,合并神经症状的主要为单侧症状。文献报道内镜下融合适应证尚不明确,YANG等[6]学者报道了7例腰椎椎管狭窄患者行内镜下经椎间孔椎体间融合(PE-TLIF),获得满意疗效。LI等[7]学者比较内镜下后路经椎板间腰椎椎体间融合和MIS-TLIF,手术疗效良好且相似。

本组病例显示全内镜下后路改良腰椎椎体间融合可达到良好的即刻手术疗效和良好的近期疗效。一方面,内镜下辅助行减压及椎间隙处理相对较安全,主要原因是内镜下手术视野清晰,出血少,术野放大数倍,手术视野较开放手术有显著优势,尤其在分辨神经根及硬膜与椎间盘方面,神经根及硬膜表面通常伴行较多毛细血管,而椎间盘表面一般无毛细血管,有时会有横行静脉走行。内镜下经后路改良腰椎椎体间融合手术实际上和开放改良PLIF/TLIF手术有所相似,通过镜下磨钻和镜下椎板咬骨钳的使用,将手术减压窗向外侧扩大,但磨除骨质较传统开放手术切除骨质较少,保留部分关节突关节,同时又能很好地做到侧隐窝和椎间孔减压。在处理椎间隙过程中,镜下可以清晰地直视软骨终板并将其去除,同时不损伤骨性终板,但在处理终板耗时方面镜下融合尚处于劣势。镜下融合中融合器置入是最关键技术,同时也是神经损伤风险最高的步骤,本组进行融合器置入的病例通过更换大通道后,神经根在相配套的神经根拉钩的保护下进行融合器置入,手术安全性得到了保证,术后无一例患者出现神经症状加重。本组所有患者固定方式采用延长椎旁切口双侧肌间隙入路椎弓根螺钉内固定,通过肌间隙入路置钉安全、可靠、快速,较经皮椎弓根螺钉内固定大大减少透视次数。肌间隙入路椎弓根螺钉内固定易于掌握,该置钉方法直视进钉点和进钉过程,且受到椎旁肌影响较小,适合广大基层骨科医生,尤其是尚未熟练掌握经皮椎弓根螺钉内固定的医生。进行腰椎CT随访观察融合方面的病例显示,二维重建显示融合率高达88.2%。所有患者均未出现神经根损伤、硬膜撕裂、血肿、感染、螺钉松动及断裂,有1例出现融合器后移并进行翻修手术。由于目前进行该技术的例数较少,且随访时间较短,邻近节段病等远期并发症尚无法预测。本组患者术后满意度较高,由于手术创伤较小,几乎所有患者术后次日佩戴腰围负重,术后腰痛主诉较轻,术后患者可较快开始腰背肌功能锻炼等康复训练,末次随访满意度较高。

经内镜下腰椎椎体间融合术较开放手术最大的优势在于对腰椎椎旁肌的损伤相对较小。腰椎后路开放椎体间融合手术需要将椎旁肌从棘突剥离,而椎旁肌在维持腰椎稳定和矢状面平衡方面作用显著[8],开放手术尤其在剥离肌肉显露至关节突关节之时,可能损伤相应的血管及神经,导致椎旁肌失神经支配[9],部分患者术后会出现顽固性腰背痛。为了减少对椎旁肌等重要组织的医源性损伤,FOLEY等[10]学者于2002年提出的MIS-TLIF技术主要是在Wiltse入路[11]基础上进行的,MIS-TLIF及相关改良术式在此后近10余年得到广泛应用,文献报道均取得良好的临床疗效。然而,MIS-TLIF通常在可扩张通道下进行,长时间对椎旁肌牵拉、挤压也导致其损伤[12],因此,MIS-TLIF尚不是腰椎后路融合的最理想术式。

随着内镜技术在腰椎的广泛应用和脊柱外科医师对保护椎旁肌的不断重视,有学者开始尝试进行内镜下腰椎椎体间融合,PE-TLIF通过椎间孔入路进行减压融合[13],通过镜下环锯将大部分上关节突关节去除,使更大直径的操作通道放置于椎间孔,在不损伤神经根情况下进行椎间处理和融合器置入,但是经椎间孔入路进行关节突成形时有可能损伤上位神经根,尤其在椎间孔狭窄的患者更容易出现相关并发症。另外,PE-TLIF术中需要反复透视,增加辐射剂量并增加手术时间[14]。因此,我们继积累大量经后路椎板间入路椎间盘切除病例,结合改良PLIF术式在腰椎融合并取得良好疗效基础上,进行后路内镜下经椎板间改良PLIF也取得良好的近期临床疗效。在进行内镜下改良PLIF过程中,所有操作均是在经皮下完成的,包括融合器置入,这将椎旁肌损伤减少到最小,同时可以保持后方复合体完整性,尤其是椎旁肌在棘突的附着未受到破坏。经同一切口双侧椎旁肌间隙入路进行椎弓根螺钉内固定对椎旁肌损伤很小,同时由于可在直视下进行置钉和连接棒安放,操作简单、安全,较经皮椎弓根螺钉内固定透视次数减少,便于在基层医院推广。

术中神经根损伤是腰椎融合手术中的严重并发症,据文献报道传统开放手术的神经根损伤发生率从0%~7%[15],硬膜损伤更为常见,发生率更高,本组病例尚未发生神经根损伤和硬膜损伤。在内镜下仔细辨识解剖结构,清晰而放大的视野有助于减少神经根损伤的发生;然而应用内镜下改良PLIF手术虽然取得了良好的近期疗效,并且未发生严重并发症,但尚并不能说明该技术较传统开放融合及MIS-TLIF有较大优势。本组病例未发生感染、血肿等并发症,主要由于病例数较少和内镜下融合始终在水介质下进行,手术创伤小,出血少,理论上减少了手术部位感染的发生。本组首例病例采用可撑开融合器时出现融合器置入过程中融合器碎裂,内镜下取出融合器,未发生神经损伤等并发症,但考虑到可撑开融合器的强度及后期安全隐患,之后病例均应用不可撑开融合器。本组病例在融合器置入过程中未出现损伤终板甚至融合器打入椎体情况。本组病例随访的融合率较高,1例出现融合器后移,可能和融合器位置、椎间隙形态等诸多因素有关。

本研究存在诸多局限,病例数量较少,为单中心回顾性研究,随访时间较短,无对照组与本组病例临床指标进行比较。今后随着病例数量增加,更大样本量的前瞻性临床对照研究将更好阐述内镜下经后路腰椎椎体间融合技术的临床结果。

总之,经皮全内镜辅助下改良后路腰椎椎体间融合结合同一切口下双侧椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉内固定术在治疗下腰椎各类疾患中的临床疗效显著,且微创、安全、并发症发生率低,是一种较好的下腰椎融合术式选择。