基于管理学视角下学术论文写作的“五位一体”驱动模式

粟路军

(中南大学 商学院,湖南 长沙 410083)

习近平总书记在清华大学考察时强调:“党和国家事业发展对高等教育的需要,对科学知识和优秀人才的需要,比以往任何时候都更为迫切.”高水平学术论文作为培养学生自主探索、独立思考能力的方式方法,是表达研究者科研思维的直接体现,对我国优秀人才与国内外学者建立对话的合作桥梁始终发挥着十分重要的作用[1],因此,在高水平期刊发表高影响力的论文是所有科技工作者的共同期望[2].对于研究生来说,学术论文写作不仅是锻炼逻辑思维、加深对研究领域理解认知的重要途径,也是毕业就业寻求高质量发展的必要条件,因此,如何写好学术论文是所有研究生共同关注的话题.

师者,传道授业解惑也.作为研究生导师,培养研究生发现问题、分析问题和解决问题的能力是工作的重中之重.在长期的研究生教学实践中,笔者发现研究生主要面临研究主题、理论基础、理论贡献和研究数据/方法等方面的困惑,其中,如何选择研究主题是基础性问题.理论基础和理论贡献相呼应,构成了一个研究的血肉,而数据和方法则是一个研究的支撑.那么,研究生如何确定合适的选题呢?笔者认为可以从5个方面着手:首先是从现象出发,就像万有引力定律的发现和牛顿对于苹果落地的思考密切相关,来源于实践的问题接地气,也更易和他人产生共鸣;第二是从文献出发,文献是“巨人的肩膀”,好的研究总是能引人深思,吸引研究者不断去挖掘新的问题;第三是从理论出发,真正的理论不但可以指导我们解决问题,还可以引领我们发现新问题;第四是从数据出发,数据是问题的表征,正如对症下药一般,深度挖掘数据背后的机制可以为解决问题提供新思路;第五是从方法出发,一般来讲,方法服务于研究问题,但是,伴随研究方法的发展也可以产生新的研究问题.据此,本文构建了学术论文写作“五位一体”驱动模式.

1 学术论文写作的困惑

1.1 研究主题

我国清末启蒙思想家与教育家梁启超先生指出发现问题是做学问的起点[3].李澄锋和陈洪捷对“中国博士毕业生离校调查数据”的全国61所高校8 207份博士生数据进行分析,结果显示不同选题来源的博士生延期概率及延期时长存在显著差异[4].由此可见,发现问题,即选题,对于论文写作的重要性.但是研究生常常面临选题困惑,有的是没有明确的方向,有的则是困于题海,想做的选题太多,不知如何选择.

研究生在选题的过程中,需要把握勤于实践与踏实反思两个原则.习近平总书记在中国科学院考察工作时号召“把科学论文写在祖国大地上”,这意味着学术论文一定要有现实意义,能解决党和国家以及人民迫切关注的现实问题.因此,研究生在选题过程中的首要任务是要主动与包括导师、专家、同行、同学在内的各领域理论工作者与实践工作者进行广泛交流,参加学术会议,阅读国家基金申报指南,浏览行业信息等,主动为自己营造实践的环境,主动投身于实践之中,用实践经验指导选题方向,让研究选题符合时代性,让研究问题真正落地.其次,在反复实践的基础上踏实与文献沟通,选题时需要做好前期文献检索工作,以减少雷同,避免重复的研究.同时注重时效性与“小题大做”原则,关注热门中的“冷点”,挖掘冷门中的“热点”[5].

1.2 理论基础

在众多理论当中,如何确定论文的理论基础,是研究生经常面临的难题.好的理论往往能给人启迪,在论文写作过程中发挥事半功倍的效果.研究生在入学之初可以专门去学习某个理论,比如:得克萨斯大学达拉斯分校的夏军教授在《组织理论与研究设计》课程中就介绍了他的经验,即先学习理论,然后使用理论去解释问题.许多专门的书籍,如《组织与管理研究常用的60个理论》《组织与管理研究必读的40个理论》为深入学习理论提供了捷径.但是理论学习不能漫无目的,最理想的情况是找到与自己匹配度高的理论,即感兴趣、能带给自己想象空间的理论,然后深入学习并应用.

当然,也可以先有研究问题,再去找到与之相匹配的理论.需要注意的是理论并不是越多越好,理论基础的选取也遵循大道至简的原则.一个问题用一个理论解释清楚是最好的情况,如果考虑边界条件、竞争模型等特殊情况的话,也可以使用多个理论进行解释.但是总的来说,理论不宜过多.

1.3 理论贡献

应用研究有余、基础理论研究不足等问题在国内管理学学位论文中比较普遍[5].科学研究的目的是为了让理论得到提升,学术论文的理论贡献是区别于非学术文章的显著特征.爱因斯坦说,问题不能在其被提出的层面被解决.学术论文不能仅仅停留在分析表层问题,还必须上升到根源层面,也即论文的理论贡献,空谈解决问题不上升到理论层面对于问题本身来说只是治标不治本.

那么如何总结论文的理论贡献呢?首先是基于研究问题本身带来的意义,比如:姚琦等发现决策的合理性解释中介消费者权力感和产品偏好之间的关系,在谈及理论贡献时,他们提到“发现了权力感影响消费者决策模式选择的一个解释变量,即决策的合理性解释需要”[6];Etkin等发现目标冲突影响个体对工作和休闲的时间分配,在谈及理论贡献时,他们总结了三点,分别是加深了对消费者如何分配工作和休闲时间的理解,拓展了目标冲突附带效应的知识,延伸了消费者正当性认知和决策的研究[7].其次是对文章所采用的理论的发展,比如:笔者在梳理旅游地居民生活质量的文献时,借鉴刺激-机体-反应(S-O-R)分析框架,构建了旅游地居民生活质量的刺激-机体-反应-调节(S-O-R-M)整合理论模型,是对刺激-机体-反应(S-O-R)分析框架的发展[8].

1.4 数据来源和研究方法

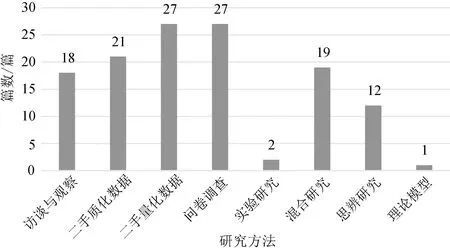

研究方法认识模糊、方法述而不用、使用不当、不够“前卫”、描述不规范等问题在国内管理学学位论文中比较普遍[5].在实证性研究中,数据是论文的基础,而数据来源与研究方法密不可分,甚至在一些分类当中,研究方法涵盖了数据来源,即不同的研究方法对应不同的数据来源,因此,本文将数据来源和研究方法合并.根据数据收集的方式,《组织与管理研究的实证方法》一书将研究方法分为实验法、准实验设计、问卷调查、二手数据和质性研究[9].基于数据收集方式和数据呈现形式,本文将研究方法分为访谈与观察、二手质化数据、二手量化数据、问卷调查、实验研究、混合研究、思辨研究与理论模型.应用此分类方法对《旅游学刊》2019年发表的学术论文的研究方法进行分类(如图1),可以发现该期刊发表文章采用的研究方法非常多样,其中,问卷调查和二手量化数据使用最为频繁.

图1 《旅游学刊》2019年发表文章研究方法分类Fig.1 Classification of research methods of papers published in Tourism Tribune in 2019

对于研究生来说,如何选择研究方法呢?Royer和Zarlowski给出了一些思路[10],具体如下:

①这种方法适合回答我的研究问题吗?

②这种方法可以带来预期的研究结果吗?

③使用这种方法需要哪些条件?

④这种方法自身有哪些局限?

⑤还有哪种方法适合现在的研究问题吗?

⑥现在选择的方法优于其他方法吗?如果是,为什么?

⑦在使用这种方法时,我需要掌握哪些技能?

⑧我现在掌握这些技能了吗?如果没有,我可以学到这种技能吗?

⑨我是否需要其他的方法来提高对研究现象的观察?

总的来说,研究方法没有优劣之分,只有合适与否,需要针对研究问题同时兼顾自身优势选择研究方法.由于对研究方法科学性的追寻,当前关于研究方法也呈现出一些新的趋势,即多时点数据、多个研究、混合研究越来越受到欢迎.

2 学术论文写作的“五位一体”驱动

针对如何确定研究选题这一问题,笔者总结了多年的教学经验,提出了“现象驱动”“文献驱动”“理论驱动”“数据驱动”“方法驱动”5个方法,这5个方法不分主次,可以独立使用,如研究者可以先发现一个独特的现象,也可以基于自己感兴趣的理论或者文献寻找研究问题,或者掌握了研究方法之后再去发现问题.当然,如果拥有一套独一无二的数据,基于数据驱动也未尝不是一个好方法.同时,这5个方法又与学术论文的5个部分相对应,通过不同方法之间的联动,可以构建学术论文的基本框架.本文将这一模式称为学术论文写作“五位一体”驱动模式(如图2).

图2 学术论文写作的“五位一体”驱动Fig.2 “Five in One” driving mode of academic paper writing

2.1 现象驱动

有趣的现象是科学论文选题的重要来源,这些现象可能来源于企业实践,也可能来源于作者本人对生活的观察.本文将介绍3个案例.

第一,对企业实践的观察.2012年,星巴克与Le Boulanger合作,推出一系列新的热食.这一举措将一家主要以咖啡闻名的餐厅的整体食品销量提高了20%.Yamim等开始思考为什么这一举措会取得成功,他们推测其中一个重要原因是食物的温度影响了消费者的判断和购买行为[11].随后,他们开展了一系列实验研究,给出了一个合理的解释,即消费者直觉认为热食相对凉食物更具饱腹感、也更美味,这一判断增加了热食的吸引力,进而影响消费者选择.

第二,对个人生活的感悟.消费者行为往往受到身边其他人的影响,如D’Angelo等发现在生活中,好朋友购买定制化产品的行为会减少消费者对同一定制化产品的购买[12].通过实证研究,他们发现消费者与定制化示例(如朋友)的社会距离是决定因素.具体而言,消费者认为其他人购买定制化产品是为了寻求独特性.当消费者和他们的社会距离较近时,会强化消费者自身寻求独特性的动机,进而促使消费者购买不一样的定制化产品;但是当消费者和他们的社会距离较远时,这种效应会削弱.

第三,对普遍现象的思考.“去哪儿”以及“和谁去”两个问题长期困扰着旅游消费者,笔者的研究则源于此[13].他们把“去哪儿”具化为了旅游活动类型,在考虑是否需要同伴的基础上,进一步考虑了同伴的属性特征,即同伴能力.区别于以往主要考虑“去哪儿”的问题,他们把重点放在了“去哪儿”以及“和谁去”的联合效应.研究发现,如果需要提升唤醒情绪,那么参与挑战性旅游活动是旅游者的首选,而缺少旅游同伴,或者旅游同伴的相对能力较低时,挑战性旅游活动对旅游者唤醒情绪的效应会被削弱.

2.2 文献驱动

阅读文献是论文写作的基础,和已有研究进行对话、从文献中发现问题,就好比站在巨人的肩膀上,往往能拥有更加开阔的视野和更加系统的思考方式.本文将介绍3个案例.

第一,通过不同学科之间的横向比较,发现本学科的研究缺口.社会经济地位会影响个体健康和主观幸福感等各个方面(如Daly等[14]),但是Yoon和Kim发现在消费者研究领域社会经济地位往往作为一个背景描述变量,聚焦于社会经济地位对消费者行为影响机制的研究寥寥无几[15].随后,区别于以往的研究,他们将社会经济地位作为自变量纳入理论模型,探讨了社会经济地位、感知经济流动性、消费者控制感和消费者多样性选择之间的关系,证明了陷入经济困局(低社会经济地位和低感知经济流动性)的人为了补偿缺失的控制感会产生多样性消费行为.

第二,通过本学科的纵向比较,提出改进和完善的思路.Huang和Gong回顾了以往关于数字信息影响消费者判断的文献,发现已有研究主要集中在两个方面[16]:一是数字可以加强记忆中某些信息的可及性(如相对命名为X-100的品牌,越高越好的直觉判断会使消费者更偏爱命名为X-200的品牌[17]);二是数字可以帮助消费者对交流者作出推断(如精准的数字传递出产品的可靠性[18]).Huang和Gong则另辟蹊径,围绕“最小偏差效应”展开了研究,即最小限度超过类别边界(如100 vs 101)可以刺激消费者的唤醒情绪,进而影响消费者的选择和购买行为,该效应在产品数量、品牌名称和系列名称等方面都存在[16].

第三,长期扎根某一领域,产生高价值的文献综述类文章.文献综述文章也是典型的文献驱动,往往需要充分的前期工作,如Kumar和Pansari(2016)首先开展了一些关于顾客参与的实证研究[19],随后,Pansari和Kumar(2017)聚焦于顾客参与这一概念,通过回顾营销学文献,发展了参与理论,系统总结了顾客参与的前因与后果,撰写了顾客参与的主题综述文章[20].

2.3 理论驱动

Lewin(1945)指出没有什么比一个好的理论更实用[21].好的理论具有描述功能、解释功能、预测功能和干预功能.本文将介绍2个案例.

在组织行为研究领域,一般认为个人环境匹配度低会诱发消极的员工态度,进而导致低工作绩效.Deng等基于自我损耗理论,提出了新的解释机制,即个人环境匹配度低会消耗员工的自我调节资源,而自我调节资源与工作绩效密切相关.通过实证分析,他们验证了自我损耗的中介机制,并发现自我损耗比态度有更强的预测效果[22].

在消费者行为研究领域,消费者之间的交互会对行为产生影响,在这些研究当中,社会作用力理论是一个重要的理论框架,它指出社会作用力是强度(strength)、接近性(immediacy)和数量(number)的积性函数[23].笔者将社会作用力理论应用到旅游情境中,重点关注旅游者和旅游同伴构成的旅游群体,并对社会作用力理论中的“强度”和“数量”两个要素进行情境迁移,定义了旅游群体规模和旅游群体熟悉度两个概念,从而构建了以群体规模为自变量、群体熟悉度为调节变量、感知价值为中介变量、满意度为因变量的理论模型[24].研究发现在旅游情境中,群体规模的扩大会降低旅游者的感知价值和满意度,但是群体熟悉度会削弱群体规模的负向作用.据此,笔者指出旅游企业可以采取价格策略刺激旅游者调整群体规模,或者调整接待设施容量提升旅游者的整体体验质量[24].

2.4 数据驱动

当前管理学绝大部分的研究都是实证研究,因此,获取高质量的数据成为论文发表的关键.本文将介绍2个案例.

第一,构建独特的数据库.自2012年起,以收录在中文核心期刊数据库、CSSCI数据库和CSCD数据库中的旅游学术论文为样本,张凌云团队以每2 a为周期对国内旅游学术共同体(学术期刊、研究机构和学者等)进行评价和排行[25-26].通过定期更新,不断扩大数据库.比如:相比2014年,2016年新增的文献为3 295篇,新增的期刊为75种.同时,基于纵向比较和持续性的方法修正,他们产生了一系列高质量研究成果.

第二,大数据.由于社交媒体的发展,大量的用户生成内容被用于学术研究,这些数据来源和形式多样,对完善现有研究具有很高的价值,也为开展新研究提供了方向.2016年,和颐酒店女生遇袭事件在网络上掀起轩然大波.笔者以该事件为案例,探讨了网民对服务失败事件的反应[27].通过自定义程序挖掘新浪微博的信息,获得39 917条数据.研究发现事件对公众的影响受到微博用户空间和个人接近性的调节.Nikjoo和Bakhshi在Facebook上收集了186位到访过伊朗的旅游者的照片,以新的视角研究旅游凝视问题.通过内容分析,他们发现60%的照片都没有出现人像,而在剩下的40%的照片中,占比最大的是旅游者及其同伴的人像照片,当地居民的人像照片占比是10%左右[28].

2.5 方法驱动

工欲善其事必先利其器.研究方法既是文章的工具、服务于假设的验证,同时,新颖的研究方法也是许多论文出彩的关键.本文将介绍2个案例.

针对消费者环境责任行为研究,已有的研究方法,如实验室研究,因其外部效度较低常常被人诟病.Li和Chen尝试进行方法的优化,借助实验室实验的形式,招募真实的消费者参与实验[29].Gössling等则改良了实验形式,聚焦于规范吸引力设计内容对酒店消费者毛巾和床单重复使用的影响的问题,在7家酒店开展了大型的现场实验,收集了21 000条数据.数据分析显示,综合信息可以将毛巾的重复使用率提高6.8%,将床单的重复使用率提高1.2%.据此,他们提出了更具指导性的管理建议[30].

针对消费者购买行为,尤其是独自购物和有同伴陪同购物之间的差异,已有研究主要采用自我报告量表测量消费者情绪和行为意向(如Cheng等[31]),而自我报告量表在反映消费者真实情绪方面还存在争议.Pozharliev等采用脑电实验,比较了存在同伴和不存在同伴的消费者在购买奢侈品时的情绪差异,发现同伴的促进效应确实存在.不可否认,脑电实验的使用为以往的实证研究提供了更具说服力的证据[32].

3 讨论与总结

本文首先总结了学术论文写作的几点困惑,即不知道选什么研究主题、不知道找什么理论基础、不知道有什么理论贡献、不知道定什么数据来源、不知道用什么研究方法.在此基础上,提出了学术论文写作的“五位一体”驱动模式,即现象驱动、文献驱动、理论驱动、数据驱动、方法驱动.这5个方面既各司其职,又通过反复循环实现相互联动.

一般来说,实证性论文包含现象、文献、理论、数据和方法,每个部分都发挥着独特的价值,缺一不可.同时,这5个部分没有先后.一篇规范的学术论文,可以起源于现象、文献、理论,也可以起源于数据、方法.不管是受到哪种因素驱动,研究人员都需要对各个部分反复地推敲打磨,进而实现全文逻辑链的架构.因而,如果文章一开始没有做好理论的铺垫,最后空谈理论贡献难以引起他人共鸣.

此外,学术论文的思考是一场逻辑思维的盛宴,研究人员必须要跳出思维定式,以旁观者的视角思考当局者的问题.比如:Goldenberg等跳出产品本身提出了产品创新的5个方法:做减法、做加法、拆分、功能合并、改变属性依附关系模式[33].而学术论文的产出更是个人勤奋付出的结果.国学大师王国维曾指出,做学问应该恪守“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”三重境界.任何高质量的研究都绝非一蹴而就,长期的思考与积累是论文发表的前提,研究人员就如同凿井人,切记“起于三寸之坎,以就万仞之深”.