万物“不迁”之维

——敦煌莫高窟第254窟图像结构主题再讨论

西安美术学院 | 白文

第254窟的核心是中心塔柱,既是一种建筑形式,也是佛塔的变化形式。实际上,佛塔就是佛陀涅槃境界,也是解脱载体,如何入涅槃是佛教小乘大乘、各宗各派历来共同关注的问题,解脱路径也不尽相同。以大乘中观派来看,涅槃是认识世间的诸法“实相”①,领会诸法本性“非有”才是不可言状的“妙有”,就能远离烦恼、系缚达到涅槃。也就是说,领悟了世间万物的流转、生灭现象都是因缘而起均无自性的“空”性,②才是获得涅槃解脱境界的秘笈,也是号称“秦人解空第一”人的僧肇(317—420,长安人)在其文《物不迁论》中的观点。“物”指世间万事万物,“不迁”指“物”在时间、空间上的不变化、不移动,加上不断修持、实践领悟世间万物不是离开变化而寻求不变,而是在变化中认识不变。那么,变与不变就没有区别,在这种认识下面对中心塔柱(涅槃、诸法实相)的时候,就可以透过现象领悟本质的“空”性,即可达到性空智慧的心灵解脱。笔者以为,这或许第254窟结构与图像的时空布局、内涵所在。

一、问题的提出

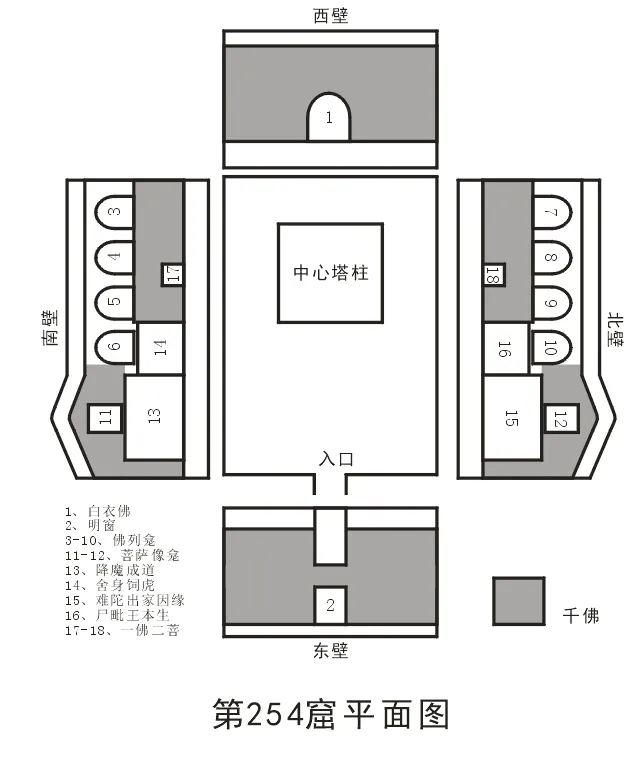

莫高窟北魏第254中心塔柱窟是集石窟建筑、壁画、塑像于一体的宗教场所,窟内中心塔柱及窟室四壁各类图像、窟顶设计规整而秩序井然,显然经过缜密的系统设计、规划的信仰空间(图1)。学界对此窟的研究也一直没有中断,无论是建筑形制、个案解读、内容题材、出处考证等都成果斐然,特别是贺世哲先生对敦煌北朝石窟图像“覆盖式”研究堪称敦煌莫高窟早期图像分类研究的里程碑。[1]尽管相关研究硕果累累,但该窟依然存在诸多未解之谜:该窟主题是什么?北魏以后为什么会出现人字披与平顶结构?中心塔柱四个向面龛像特别是南北、西向面的上下像龛之间看不出有什么联系却组合在一起?四壁千佛为何只有过去与未来属性?如果没有“现在”时间,世间万事万物将凝固或消失并不再流转吗?南北两壁的列龛与因缘、本生故事画究竟有什么含义?如果将这些内容串连起来似乎又看不出有什么联系,很难想象第254窟是如何设计和规划的。

图1 第254窟平面图

在归纳、总结前人研究成果的同时,笔者也在不断反思佛塔信仰的构成与流变,如西魏249、285窟由于“二佛并坐”的缘故,其信仰主题由佛塔(舍利)转移到佛经(《法华经》)的倾向;如第259窟主像是“二佛并坐”,但其身后的中心塔柱则是从西壁伸出一半的设计,或许就是这一信仰转型期的典型实例。③第254窟的核心是中心塔柱,也称支提,④也是佛陀涅槃永恒存在、不生不死的象征,也是大乘佛教诸法实相的代名词,“实相”,按照鸠摩罗什翻译的经典解释,“实相”含有“空”的意思。⑤佛教认为,世间万事万物都是因缘合和而成,因为变化无常,不是永恒存在,因此是“空”也是虚无。而第254窟的中心塔柱、人字披、千佛、因缘、本生故事,还有白衣佛形同世间万事万物则蕴含着相对与绝对、有限和无限的“中道”实相,⑥或是构成佛陀“涅槃”“不生不灭”(中心塔柱)的支撑要件。基于这个思路,笔者比对北魏以来鸠摩罗什等翻译的《中观》等汉译文本发现,第254窟架构、内容不仅与般若思想的“中道”“缘起”有关,还与罗什弟子僧肇的《物不迁论》中提出的世间万物的“动静未始异”的“动静相即”的不二中道思想,以及时间“各性住于一世”的不相往来,包括领悟诸法实相的“空”性才是人生解脱唯一路径的思路相吻合。⑦因此,笔者拟在前人研究基础上把握石窟结构、图像内容的思辨性,以逻辑视角重新考察第254窟并撰写此文,其观点与前论多有不同,以期引起更深入的探讨。

二、对第254窟的调查

在调查之前,有必要厘清中心塔柱窟与支提的关系,包括石质中心塔柱窟顶部为何刻意分出仿木结构的人字披与平顶两部分,而稍早的北凉三窟顶结构却是“一体”?⑧究竟是石窟结构应用创新,还是基于大乘佛教“中道”的“不二法门”思想主张影响的结果?经过调查的不断深入发现,应该是后者影响前者。中心塔柱窟,顾名思义是僧人进行礼拜、证悟真理以获得解脱的场所,而方形塔柱与埋藏佛陀(圣人)遗骨、经卷的灵地而建造的佛塔具有同等意义,也称支提。按照《摩诃僧抵律》的解释:有舍利者为塔,无舍利者为“支提”。[2]就是说,支提作为佛陀无量福德积集的地方,即凡是塔庙、灵庙、庙、方坟等皆称支提。《阿育王经》卷七也解释说,佛诞生、成道、转法轮、涅槃处都可以称为支提,这样说来,石窟中有塔和无塔的都可称之为支提,那为何要在石窟中设计出“两种”不同形式空间结构?如果说出于信众绕塔,或集聚需要更大的空间,如阿旃陀石窟第9、26窟,以及敦煌的第254、248窟等可以理解,但在北凉三窟如此狭小的空间顶部同样设计出仿木结构可能就需要重新考虑了。

根据《敦煌石窟内容总录》记录,第254窟平面长方形,前部人字披形顶,后部平棋顶围绕中心塔柱设计。经过统计,北魏石窟共14个,前人字披后平顶的石窟达到10个,而西魏6个石窟中这一形制只有2例,说明前人字披后平顶结构在北魏是主流。有关敦煌北魏流行的这一形制研究非常丰富,内容多集中在源流、分期、结构、与云冈的关系,以及与印度中心柱窟的比较等,其中几个核心论点都提到这一形制是借鉴(龟兹)或受河西石窟的影响。[3]人字披形则是中原汉地建筑屋顶样式向西延伸在石窟中应用的结果,目的是扩大空间有利于僧侣聚集或绕行活动。[4]还有学者提出这一形制与云冈二期中心塔柱石窟结构无关等等。笔者以为,这些研究都回避了信仰、思潮所带来的载体结构的变化,如北凉三窟包括西魏流行的《法华经》信仰石窟都是引导人们摆脱烦恼获得解脱的载体,只是基于传播内容不同,其石窟结构、内容自然有所区别。

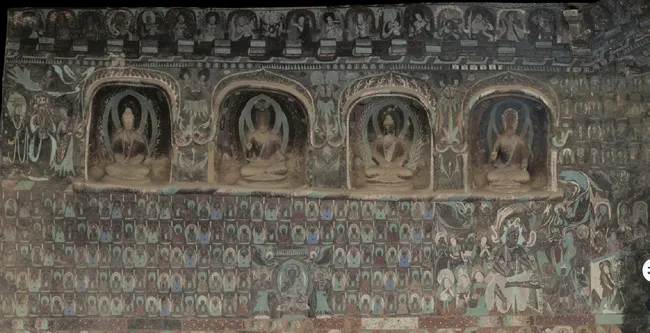

正如《敦煌石窟内容总录》记录的,第254窟中心塔柱正面(东面向)“镶嵌”一尊看似具有“未来”意义的交脚坐姿正在说法的佛像,与塔柱浑然一体,正在说法的交脚佛究竟是释迦还是弥勒一直没有明确。再看塔柱南北、西向面均为上下结构佛菩萨龛像,南北向面结构对称:上层阙形交脚菩萨说法像龛,下层圆卷形结跏趺坐禅定佛像龛;西向面下层同样是圆卷形佛禅定像龛,上层则是双树形禅定像龛。相比较同期其他石窟中心塔柱四面:正面(东向面)主像均是进行状态的佛说法像但坐姿不尽相同,第248、263、251窟结跏趺坐,第257、260窟倚坐,第263窟则是“二佛并坐”;南北、西向面:第248、251、257、260窟中心塔柱南北、西向面下层均为禅定像龛,上层基本为交脚菩萨像龛,唯第257窟塔柱南向面上层为思惟菩萨像龛。归纳起来,北魏中心塔柱窟主像坐姿变化多端没有一致性,但不变的是主像似乎永远在那里说法,南北、西向面下层均是稳定的禅定像龛,上层则是交脚菩萨,或思惟菩萨,以及双树形禅定佛像龛,构成了似乎常态的佛在中心塔柱上说法,以及其他向面上下龛的动与静之间关系。

这些四面不同结构的龛像究竟意味着什么?在贺世哲先生看来,第254窟壁画没有现在(贤劫)千佛,可能是壁面有限以塑像代之:该窟共17身塑像,其中4身说法像,8身禅定像,都是表现释迦牟尼佛,还有5身交脚弥勒像,按照千佛名经的分类,释迦牟尼佛与弥勒,都属于贤劫千佛,可能是以塑像、壁画相结合的形式表现三世三千佛。[5]阿部贤次则提出完全不同意见:他认为第254窟塑像既有释迦也有弥勒,是一种折中的观行方式,即名义上观释迦佛,所得报应可以看到人间说法的弥勒佛。[6]笔者以为,中心塔柱作为佛塔的变化形式,是人们获得觉悟、解脱的载体,其身上必然会被赋予令人无限想象的认知“空间”,这一点我们或许可以在北凉石塔身上找到线索。在北凉石塔8件完整佛塔身上的一弥勒与七佛组合中,正在说法的弥勒坐姿既有交脚形,也有结跏趺坐,立像不尽相同这是一,这与莫高窟北魏石窟中心塔柱身上主像坐姿没有一致性相同。二是石塔中5件为动态弥勒说法与七身禅定坐佛,构成弥勒动态与七佛禅定静态的对比。三是石塔另外3件为弥勒说法与禅定和说法相间的7身佛坐像,这一结构与第254窟中心塔柱四面,包括整个北魏石窟中心塔柱身上图像构成颇为接近。由此说来,第254窟中心塔柱正面的交脚佛说法可以理解为:弥勒佛无论何时总在那里(东向面)进行说法,也就是说,佛陀涅槃(中心塔柱)看似离我们“远去”,但从思辨角度理解,弥勒一直在我们身边(世间)说法。南北、西向面上下龛像看不出图像之间有什么交集,但却有动与静的相对特征,如同世间万物发展、变化规律中普遍存在的对立统一的两面性。如果按照“缘起性空”来解释,世间一切事物都是因缘合和组成,变化无常,没有永恒性,即离开任何一边就无法存在,其结果就是“空”,实际上,这些图像构成旨在寓意中心塔柱佛陀涅槃、精神不朽、永恒。

我们知道,弥勒是释迦佛一代教法延续的象征,即使弥勒下生成佛时说的也是释迦佛法,随着鸠摩罗什《弥勒大成佛经》的译出,传递的是对弥勒佛的完全崇拜与敬仰,原来身居幕后“等待”成佛的弥勒佛俨然是现在佛“在场”的姿态,而释迦佛则转变成为过去佛。结合第254窟中心塔柱正面主像交脚弥勒佛,这个微妙变化在于其中蕴含着弥勒下生信仰趋于成熟(教义),修道体系逐渐完善,此时的弥勒佛完全取代释迦佛以“现在佛”的姿态出现于世人面前,这一点在《弥勒大成佛经》中有所印证。⑨宫治昭先生在其著作中也间接认为,弥勒不单纯是继过去七佛自然而然地出现的,陀历的弥勒大佛是人们强烈渴望弥勒下生而出现的时代的产物,[7]而过去七佛中就包含曾经是现在佛的释迦佛。

交脚弥勒佛两侧的婆薮仙、鹿头梵志组合也值得注意,一是“年迈”的婆薮仙、鹿头梵志组合身上的一条似带有“闪光”帛带引人注目,二是婆薮仙在先,鹿头梵志在后向前(南)行进的情形,其中婆薮仙回眸仰望,鹿头梵志则是仰头凝视并上举左臂做出“嗣法拈香”的手势以表对恩师敬仰。⑩有关这一组合的来龙去脉学界讨论很多,其中王惠民提出的鹿头梵志是佛陀时代的神医,但婆薮仙的故事则在往昔的说法是正确的,但结论却是令人意外的外形猥琐,可能是佛教征服外道的象征。[8]贺世哲先生在其研究中也涉及婆薮仙、鹿头梵志组合所引用的《大般涅槃经憍陈如品》卷三十九记载,婆薮仙曾与释迦谈论过涅槃问题,最后接受释迦观点皈依佛门“证阿罗汉”的一则文献颇有参考价值。[1]笔者以为,婆薮仙、鹿头梵志组合出现在正在说法的弥勒两侧,似乎同样论证过去与现在关系,如时间的“刹那”特征以及时间否定流动等,这一点将在下文讨论。

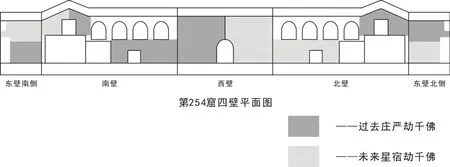

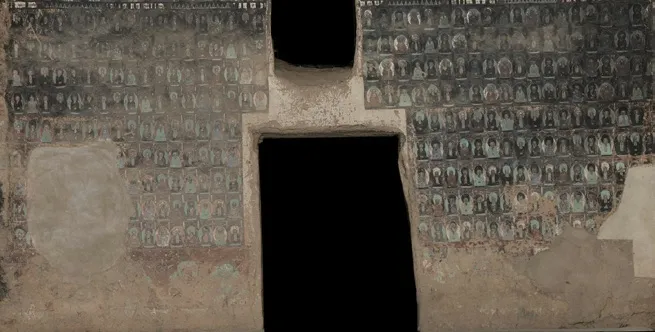

第254窟四壁除南北两壁塑像列龛与本生、因缘故事画以外几乎全是千佛身影(图2)。⑪根据已有的研究,已经认定的第254窟四壁千佛只有“过去庄严劫千佛”与“未来星宿劫千佛”,而无“现在贤劫千佛”( 以下分别简称过去,现在,未来)。学者们也因此穷尽思考,设计出各种方案以应对现在千佛的缺失:前揭贺世哲先生将该窟17身塑像视为现在千佛以此构成“三世诸佛”;宁强教授则提出有些千佛榜题漫德不清,难以辨识,不敢断言没有现在千佛,以此认为三世三千佛序列莫属。至于“三世诸佛”在该窟的作用,宁强教授认为是抄写称颂礼敬诸佛名号来解脱诸苦,累积功德。[9]阿部贤次与宁强观点接近,认为大量千佛旨在对佛名的观相活动,即听诵和记忆《观佛三昧海经》中千佛的名字,可以直接看见现在和未来千佛。[6]贺世哲先生虽没有正面解释千佛与第254窟的关系,但是针对北朝千佛流行的原因,间接认为“三世诸佛”是出家僧侣用于禅观的载体,目的是改善现世处境,来世得到好报的意图。[1]133滨田瑞美则认为西壁的白衣佛是“正在继续存在的释迦”,是西壁过去与未来之间的现在佛。[10]以上学者观点基本相同,似乎都在努力“弥补”现在千佛的缺失,通过右绕观行“三世诸佛”积累功德实现将来解脱。

图2 四壁平面图

经过笔者再核对,发现第254窟将千佛的过去、未来属性作为一组单元在四壁的点,或平面进行无限分割:如东壁是将过去、未来千佛作为“一对”单元进行上下、左右四块组合;西壁将过去、未来千佛进行左右两部分组合;南北两壁则是对过去、未来千佛组合进行切割,即南壁为独立的过去千佛,北壁为单独的未来千佛,形成了南壁过去,北壁未来的局面;人字披两端的南北壁上方的交脚菩萨像龛两侧同样排序千佛,不同的是,南壁交脚菩萨像龛两侧是过去、未来千佛,而北壁交脚菩萨像龛两侧则都是过去千佛(参照图2)。也就是说,四壁千佛只有时间的过去与未来两个极端,并将其无限切割并空间化的格局。我以为,第254窟的“现在”千佛或许在设计之初就没有执着“有”,右绕、观行手段是存在的,但应该不是以延绵无限、代代相传的具有轮回意义的“三世诸佛”为前提,因为在第254窟根本感受不到“现在”时间的存在。

如果说第254窟四壁千佛是寓意时间的过去与未来两个极端,或许已经触及与哲学相关的话题,即什么是时间?时间究竟是静止还是运动的。如东壁、西壁每壁过去与未来的时间排序,既是矛盾又对立统一的静止状态,南壁的过去与北壁的未来的排列似乎是将时间空间化,形成了时间前后、左右的空间架构,即时间空间化的三维立体特征,也就是说,时间在第254窟可能是静止、隔离,其间的万事万物自然没有运转、变化。

南北两壁千佛中各有一组塑像的佛、菩萨像列龛,一组是平棊南北壁下方的四个一组并列的圆卷形两两禅定与说法像龛,另一组是前部人字披南北壁下方的单体阙形交脚菩萨像龛。参照山西芮城博物馆藏可能是西魏“二佛并坐”造像碑的四个并列禅定与说法像龛(图3),其图像特征、排序与第254窟南北两壁四佛列龛完全相同。根据造像碑四佛龛的铭文,应该是过去七佛的“第三拘楼秦佛”和“第四拘陀佛”⑫;由此推测,第254窟南北两壁的佛禅定与说法列龛应为“过去佛”序列。值得注意的是,四佛列龛是禅定的静态与说法动态交错排序,似存在动与静的两种属性,与中心塔柱南北、西向面上下像龛的动与静具有异曲同工之处。人字披南北两侧下方的交脚菩萨像龛可能具有“未来”属性,以此判断,南北两壁佛、菩萨列龛与四壁千佛的过去与未来的时间两个极端排序或具有重叠意义。

图3 四佛列龛 西魏

南北两壁除了千佛、列龛,本生与因缘故事画也是第254窟重要组成部分,如南壁的尸毗王本生与降魔图,北壁的萨埵舍身饲虎本生与难陀出家因缘都是佛陀觉悟前的“功德”或“丰功伟绩”,或与千佛、列龛的“过去”属性具有同等价值与作用。这些佛陀过去传奇故事的各类研究已有很多,这里不再赘述,但有一个点值得注意,就是南壁的尸毗王本生中主角尸毗王身上的一条“闪光”帛带与婆薮仙、鹿头梵志组合的身帔帛带完全一致,其中必然有某种一致性。笔者以为,可与尸毗王本生故事中老鹰与鸽子,生与死联系起来,也就是说,“闪光”帛带旨在寓意生死相间的刹那、瞬间关系。

争议最大的是西壁中央的白衣佛,本文不是个案探讨,而是致力于第254窟点与面的统筹观察,为了叙述方便,故依然沿用白衣佛名称。笔者以为,要解开白衣佛之谜,恐怕需要领会白衣佛的图像特征、所处的位置,以及功能、作用,包括白衣佛在第254窟存在的意义。笔者同意王慧民提出的“白衣佛为弥勒瑞像”[11];以及贺世哲先生认为的第254窟白衣佛具有“石内”的光明意义。⑬白衣佛结跏趺坐正在进行的说法像,身光外有两条装饰带值得关注,里圈蓝色与外圈褐色卷云,加上两者之间的一串黑白相间的连珠纹似在寓意世间的白天与黑夜,外圈卷云装饰带外延有一圈层峦叠嶂应该寓意空间而非山中“石窟”⑭。也就是说,白衣佛或具有未来的时空无限的光明意义,⑮与千佛中的未来,以及人字披南北两壁的交脚菩萨像龛的意义相同。那么,白衣佛身处西壁,无论平面还是焦点总会有个对应的方向,我以为,或许与东壁入口(图4)进入该窟的信众有关,这一点在下文节6“白衣佛”中做尝试探讨。

图4 东壁出入口

以上梳理,第254窟无论结构还是图像内容处处充满既相互矛盾又对立统一的设计理念,如人字披与平顶之间的一动一静,中心塔柱四面的时间先后、动态与静态,以及南北两壁列龛寓意的过去与未来,包括佛陀过去的传奇故事,还有具有未来属性的白衣佛等,似乎都笼罩在四壁千佛寓意的时间的过去与未来两个极端当中,也就是说,第254窟的时间好像是“凝固”或消失不存在一样。或许,第254窟似在告诫人们,世间万物无论运动、变化都是缘于种种因缘(条件)和合而成,变化无常,没有永恒、固定不变的自体,而且是刹那生灭转瞬即逝的道理。那么,我们眼前这些如此丰富对立又统一的二元结构,究竟是在要印证什么?或其中的本质又是什么?如何才能认识到世间万事万物的这一本质,或许是本文需要解决的问题。

三、图像辨识

第254窟既然将时间进行了过去与未来的无限分割,说明该窟时间不是延续的而是断裂的或是不存在,如果没有了时间事物将静止不动、没有变化,那么目的是什么?以下依据僧肇的《物不迁论》思路尝试解读第254窟结构,图像如何进行时间分割,事物又是如何静止不变的。

1. 人字披与平顶

先从石窟结构为切入点,第254窟窟顶为前后两部分,前部为传统木构建筑的人字披,后部为平顶,人字披图案由供养菩萨手持波状藤蔓、莲花组成的一出人花荡漾的情景;平顶则是相对平静的仿木构平棊格式的莲花图案。观察人字披与平顶的莲花图案,一个是动感十足,另一个平静如初,构成既有空间上一来一去的流动意义,又有对立统一不可分割、相辅相成的建筑形式(图5),犹如世间万物运转的“有物流动,人之常情。”[12]151上但僧肇却不以为然,认为“物不迁”。⑯并以此引经据典认为:“法无去来,无动转者,寻夫不动之作,岂释动以求静,必求静于诸动,故虽动而常静。不释动以求静,故虽静而不离动。然则动静未始异,而惑者不同。”[12]151上意思是说,事物并不是离开动去寻求静,而事物的静必然在动中;事物虽然在运动变化中,却是静止的,不能在变动之外去追求静与不变,而应该在变动中去认识静止与不变;静不离动,动不离静,动静本来并没有什么区别,所以,万物“不迁”之理含藏于“即动即静”之中,只是“惑者”(世人)不明白而已。实际上,我们看到世间万事万物的动与静,或是变与不变都是假象,不真实的原因在于这种关系是各种条件之互相依存和合而成的缘起法则,即缺一方另一方就无法生存,因为无自性,所以是静止“不迁”,也是“动静相即”的动不离静,静不离动。既然事物在本质上是即动即静,⑰那么也就是说“迁”与“不迁”实际上并没有什么区别,是一种变相的“空”⑱。

图5 人字披与平顶

2. 中心塔柱

如果说人字披与平顶之间是“动静相即”,故“物不迁”,那么,第254窟的中心塔柱可谓是由时间的过去与现在加上空间的动与静构成的实体。如中心塔柱正面(东向面)正在说法的现在弥勒佛与身后中心塔柱对应(图6),两者既有物理上的动与静之分,也隐含着现在弥勒佛与佛陀涅槃过去的两种属性。塔柱南北向面对称的上下龛像结构、形式、内容完全一致,看不出上下龛图像之间有什么交集,但上龛的菩萨交脚说法的动态与下层禅定佛的静态却是明确的(图7)。西向面的上龛尽管也是禅定佛,但龛形却是具有“生长”意义动态的树形龛,与下层的禅定像龛的静态形成对比(图8)。

图6 (正面)东向面

图7 北向面

图8 西向面

中心塔柱身上的四面龛像,看似世间万象时空交错、动静分明,既客观存在又神秘莫测,在僧肇看来,这些都是假象。那么,如何透过这些客观存在现象(假象)来把握其本质?正所谓:“夫人之所谓动者,以昔物不至今,故日:动而非静。我之所谓静者,亦以昔物不至今,故日:静而非动。动而非静,以其不来,静而非动,以其不去。然则所造未尝异,所见未尝同。”[12]151中意思是说,世人理解的动,认为过去事物可以来到现在,因此事物是运动而非静止。僧肇所说的静,认为过去的事物已成过去,不能来到现在,但面对今昔之异,认为现在的事物回不到过去的状态,也就是说,过去的事物只停留在过去,并不会来到现在,因此,事物是静止而不是运动。这一结论,似乎在解释中心塔柱东向面的现在说法的弥勒佛陀与身后过去“昔物”涅槃,表面上看似有现在与过去之别,实际上是“动而非静,以其不来,静而非动,以其不去。”[12]151中即没有来也没有去,过去与现在是一回事。

按照大乘佛教中观思想的解释,佛陀涅槃就是诸法实相。⑲那么,第254窟中心塔柱也可以理解为诸法实相,也是解脱的载体。无论是正面弥勒说法的动与身后涅槃的静,或是时间上的去与来,以及南北、西向面上动与下静像龛,如同缘起法则,动与静是相对而言,离开因缘,动不存在,静也不能成立,也无所谓来与去,现在与过去。

说到中心塔柱正面佛陀说法像两侧有一组“年迈”的婆薮仙、鹿头梵志组合(图9),前揭婆薮仙是释迦以前“往昔”的神仙,鹿头梵志则是与释迦同时代的神医,两位神仙出现在弥勒两旁或在持续揭示过去与现在的关系,而这一组合身上“闪光”帛带或许就是这一关系的比喻。在僧肇看来,“是谓昔物自在昔,不从今以至昔;今物自在今,不从昔以至今。”[12]151下意思是说,“昔物”的婆薮仙只存在于过去来不到现在,而现在只有鹿头梵志,所以现在是找不到昔物,昔物也无法从过去来到现在。所以,行进中的婆薮仙、鹿头梵志组合尽管不是同时代的神仙,出现在弥勒两侧旨在揭示绵延时间中的间断性,以及印证事物变化的本质在于不变,这里所说的间断性,如同婆薮仙、鹿头梵志组合身上“闪光”帛带,或者称“刹那”⑳,也是瞬间的意思。这与古希腊芝诺的“飞矢不动”观点相似,即现在与过去,如果有关系也只是“刹那”间的变化或流动,本质上是动静相即无所谓现在与过去。

图9 婆薮仙鹿头梵志组合

3. 四壁千佛

前揭第254窟四壁千佛只有过去与未来属性,而且空间分布变化多端,不仅将时间的过去与未来在东壁、西壁进行了无限分割,甚至将过去与未来隔空南北两壁进行组合,即南壁为过去,北壁为未来的布局。如此变化无常的空间排序直觉告诉我们,时间在第254窟四壁(空间)似乎是完全被“隔绝”或“静止”状态,彼此不相往来,在世人看来的延续、绵延的三世之间已然消失,只有时间的两个极端——过去与未来。

既然“昔物不至今”,说明过去存在的事物只是过去,现在不存在过去的事物,所以过去的事物并没有延续到现在。以此类推,现在的事物只存在于现在,也不会延续到将来。在僧肇看来,“既知往物而不来,而谓今物而可往。往物既不来,今物何所往?”意思是说,既然昔物不至今,今物也不至昔,事物即不来也不往。也就是说,既然时间今昔不相往来,那么,事物也就不来也不去。这里,僧肇否定了时间的连续性,只承认时间的间断性。所以,时间无论是过去、现在还是将来都不存在。理由是“人则求古于今,谓其不住;吾则求今于古,知其不去。今若至古,古应有今;古若至今,今应有古。今而无古,以知不来;古而无今,以知不去。若古不至今,今亦不至古,事各性住于一世,有何物而可去来?”意思是说,如果现在的事物能回到过去,过去的事物就应该包括现在的事物,过去的事物能延续到现在,现在的事物也应该有过去的事物。但实际上“今而无古”“古而无今”“各性住于一世”。即事物停在各自的时间段,过去的事物只存在过去,不能来到现在,更不能延续到未来。也就是说,事物虽不断变化,但并无流转往来。

4. 南北列龛

南北两壁平顶为一组交错的佛禅定与说法列龛,东起分别是说法、禅定、说法、禅定一字排列(图10),[13]其四佛两两动与静的特征符合僧肇的“必求静于诸动”,即静不离动,动不离静,动与静之间并没有区别。而看到的动与静之别都是假相、假名,因为万物皆因缘而起,动静在本质上没有什么不同。而且四佛列龛属于过去佛序列,“昔物自在昔,不从今以至昔;今物自在今,不从昔以至今。”这里的所说的“昔物”就是过去属性的四佛列龛,而且“各性住于一世”,过去的事物只存在于过去,加上动静相即,所以,过去属性的四佛列龛旨在印证即使身处过去也永存不朽。

图10 四佛列龛

如果四佛列龛寓意佛法在过去的永恒,那人字披南北两壁的正在说法的交脚菩萨像龛(图11),或具有未来属性,与四壁千佛的过去、未来属性构成一致性。出乎意料的是,两个交脚菩萨像龛两侧排序的千佛属性却不尽相同。根据贺世哲先生的调查,南壁的交脚菩萨像龛的两侧千佛具有过去与未来属性,而北壁的交脚菩萨像龛两侧却只有过去千佛。[14]这样变化多端的排序,旨在强调未来无限存在与不朽(参照图2),同时也印证了“是以言往不必往,古今常存,以其不动;称去不必去,谓不从今至古,以其不来。不来,故不驰骋于古今,不动,故各性住于一世。”[12]151下最后一句是关键,说明事物停留在过去、现在、未来各自的时间点上,以不生不灭、不来不去、不变不化来论证世间万物“不迁”,即使在未来也不会受时间“限制”,终究是常存不朽、永不消失。

图11 南壁交脚菩萨像龛

5. 本生因缘故事

本生因缘,又称本起、本事,一般指佛陀前生的善行、德行而形成前后的因果事实而汇编而成的《本生经》或《本生谭》故事集。第254窟南壁的萨埵太子舍身饲虎与降魔图,北壁的尸毗王本生与难陀出家因缘等,都属于这一序列故事集的内容。有关第254窟的本生因缘故事的研究已有很多这里不再赘述,本文旨在讨论本生因缘故事画在第254窟作用或意义。

南北两壁的本生因缘故事,作为佛陀过去世种种功德、事迹(佛陀过去所说法),所处位置与过去不朽的四佛列龛为邻,与强调佛陀过去事迹永世长存有关。僧肇以为,“然则四象风驰,漩巩电卷,得意毫微,虽速而不转。是以如来功流万世而常存,道通百劫而弥固。成山假就于始簀,修途托至于初步,果以功业不可朽故也。功业不可朽,故虽在昔而不化,不化故不迁。不迁故,则湛然明矣。”[12]151下意思是说,世间万物看起来四季更迭、日月星辰运行很快,其本质上是不动的;如来功德不朽,就像成山藉于始医,修途托于初步一样,逐渐累积起来而在现世报应,过去的功业虽在昔而不会消失,功德不迁不化,万世长存。实际上,这里体现了时间的无限性,在无限的时间里可实现不朽。如“各性住于一世”一样,在无限的世界绵延中,每一世都有各种事物停住于各自时间段,而这一世事物都是因缘和合而成,并不生不灭。所以,对于时间而言,我们可以说它过去,却不能说它消失。

6. 白衣佛

前揭西壁是将时间的过去与未来进行了左右分割,形成不来不去,动静相即的“不迁”。那么,中间位置具有未来意义的白衣佛(图12)注定身处没有流转变化的一种永恒不变的状态,与四壁千佛中的未来,人字披南北两壁的交脚菩萨像龛应属同一序列。如同“事各性住于一世”,即事物各自停留在各自的时间段。也就是说,未来的事物只存在于未来永恒不灭,但事物总是相对的。既然西壁的白衣佛在未来不生不灭,按照第254窟的布局与逻辑,必然会有一个相对的过去佛或“刹那”过去事物来对接,那么,这个过去在哪里?笔者以为,或许就是前后进入第254窟的人们“瞬间”成为过去,经过日积月累不断修习也会“成山假就于始箫,修途托至于初步”一样累积功德,不迁不化、万世长存。

图12 西壁白衣佛

四、第254窟图像主题

中心塔柱是第254窟的核心,周边围绕人字披与平顶、列龛,以及因缘、本生故事、白衣佛,这些犹如世间万物既有动与静之分又有来去之别,无不充满世间的万物流转、变化。但是,连续的时间在这里被无限分割、隔绝并“性住于一世”,强调过去与现在,现在与未来之间没有往来。如四佛列龛与因缘本生故事在于印证佛陀的说教在过去永垂不朽,人字披两侧的交脚菩萨像龛,以及白衣佛旨在印证未来的永世长存。至于“现在”弥勒与中心塔柱(涅槃、佛塔)之间互动构成的不生不灭,如同梵志组合身上闪光的帛带具有“刹那”、瞬间一般,即时间是转瞬即逝或根本就不存在。

那么,这其中究竟存在怎样的内在逻辑?或是说第254窟的主题是什么?石窟所反映的现象,可以窥见一个时代信仰潮流,绝非仅限于为世间万物的存在与变化提供一个形而上的根据,其目的是为实现人生解脱提供实践依据,就形同中心塔柱所隐含的生与死的问题一样,“人命逝速,速於川流。”即生命相对于浩瀚的宇宙来说转瞬即逝,生命有限是人类不可回避的一个真实现象,那么,如何解脱?僧肇就直言:“是以声闻悟非常以成道,缘觉觉缘离以即真”。即小乘声闻弟子领悟了无常的道理而成道,缘觉弟子理解了缘聚则生、缘散则灭的道理便成道,这里的“道”就是涅槃,就是摆脱生死、烦恼的无为解脱境界。那么,大乘佛教的世人该如何从现实的万事变迁中体悟超越生死达到涅槃的境界,其中的奥秘便是“时间”。

第254窟东壁、西壁上下、左右,以及南北两壁将时间进行的若干分割从而实现时间空间化,构成过去、现在和未来之间“各住于一世”,根本上分离了时间的连续性,落实到现实人生便是过去的自己永远停留过去,现在的自己还在现在,未来的自己尚在未来。也就是说,人无法回到过去,也无法穿越未来。对于过去的“生”我们可以回首,但对于未来的“死”我们无法预知,所以说,无论过去、现在与未来的自己在本质都是一样并无区别,现在的“生”与未来的“死”在本质上都是一样。第254窟的主题正是通过消除生与死的对立,消除生命有限带来的恐惧,通过绕塔观行以上这些道理,潜身修行领悟涅槃实相达到不生不灭的解脱境界。

以上,第254窟极富创意的结构、图像表现,根本上在于印证无限和不朽存在的可能性。生命有限本不存在讨论这是常识,但不妨碍人类对无限与不朽的终极追求,以致人们不惜用否定时间运转法则的办法来换取对无限与不朽存在的向往。或许这种做法不是很“科学”哲学有其自身的价值合理性。将时间彻底分割,给世人一个关于无限和不朽或许的存在的承诺,从这个意义上说,将时间分割的“合理”来换取心灵解脱的做法是可以接受的。

注释:

① 鸠摩罗什译《中论·观法品》云:“诸法毕竟空,不生不灭,名诸法实相。”即世间万物都是因缘合和而成不固定,没有永恒即“空”。实相是世间万物的本性,又称“法性”,即真是不变的意思,所以又名真如。此外还有真谛、中道、涅槃、实际、实性、法身、法界、佛性、如来藏、般若等都是其异名。

② 佛教用来表述“非有”“非存在”的一个基本概念。“空”分“我空”“法空”两种。小乘佛教认为一切有情(所有生命)都是由各个组成元素聚合而成,不断流转生灭,因此“我”不存在,所以“我空”。大乘佛教则主张一切事物都依赖于一定的因缘或条件存在,本身没有任何质的规定性,具有不可描述的实在即“法空”,也称“妙有”。

③ 《敦煌石窟内容总录》记录:第259窟前部人字披顶,后部平棋顶,西壁中间出半塔柱形,西壁(正壁)中部塔柱形正面为二佛并坐像龛。敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1997:104。

④ 支提,是圣者去世或火葬地建造的庙宇或祭坛,一般指礼拜场所。印度佛教建筑的支提,指安置纪念性窣堵波(塔)的塔庙、祠堂、佛殿。这一形式传到中国,基于传播的需要凡佛诞生、成道、转法轮、涅槃的地方都称之为支提。如敦煌莫高窟早期北凉三窟、北魏出现的中心塔柱窟实际都属于支提窟。

⑤ “法身”,象征没有烦恼、清净的圆满佛法,也是涅槃境界。后秦僧肇的《注维摩诘》卷三解释说:“诸法实相和合为佛,故实相亦名法身。”《大正藏》,第38册,第359页。《胜鬘经宝窟》卷下也说:“法身者, 即是实相真如法。”《大正藏》,第37册,第68页。

⑥“中道”,龙树认为世间一切事物以及人们的认识都因缘而生,是一种相对的、相互依存的因缘关系,其本身没有独立的实体性或自性(无自性)。不堕极端,脱离二边,即为“中道”,也是“空”。

⑦ 僧肇所言的万物“不迁”,是指事物虽有动静之分,时间有今昔之别只是缘起的表象、假有,故运用“即物”的辩证思惟方式,印证万物即动即静,时间为空,法性、涅槃境界都是空,因此“不迁”。

⑧ 根据《敦煌石窟内容总录》记录:268窟为斗四平棊顶;第272窟伏斗型顶;第275窟是纵向盝形顶。敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1997。

⑨ 鸠摩罗什译《佛说弥勒大成佛经》云:“一心善谛听,光明大三昧。无比功德人,正尔当出世。彼人说妙法,悉皆得充足。如渴饮甘露,疾至解脱道。”《大正藏》,第14册,第428页中。

⑩ 王惠民在其《婆薮仙与鹿头梵志》一文指出,鹿头梵志与同时代神仙,亦为释迦弟子。见《敦煌研究》,2002年第2期,第69页。

⑪ 千佛,象征佛所说法,或万法,也有大乘佛教人人皆可成佛的寓意,但具体图像要根据不同信仰诉求、题材、环境做出相应的判断。如出现“二佛并坐”,相应的千佛或与释迦分身的十方诸佛有关。再如千佛的三十五佛,或五十三佛则与阿弥陀信仰法藏菩萨成佛的排序有关。

⑫ 这里出现排位顺序的差异,或许参照的版本不同。可以和我们通常认知的过去七佛中的第四拘留孙佛、第五拘那含牟尼佛对应。

⑬ 贺世哲:《敦煌图像研究·十六国北朝卷》(白衣佛—佛影问题),甘肃教育出版社,2006年,第92页。日本学者滨田瑞美表示认同贺先生的观点,见滨田瑞美. 关于敦煌莫高窟的白衣佛[J]. 敦煌研究,2004(4):10。

⑭ 滨田瑞美在《关于敦煌莫高窟的白衣佛》一文中,认为山岳可能表示白衣佛是住在山中的的石窟的如来,这一说法欠妥。见滨田瑞美.关于敦煌莫高窟的白衣佛[J]. 敦煌研究,2004(4):9。

⑮ 罗什译《大品般若》卷一云:“从佛遍体发出无量大光明,照恒沙世界。”《大正藏》,第22册,第498页。

⑯ 吕澂在《中国佛学源流略讲》也指出“僧肇所谓的‘不迁’,并非是主张常来反对无常,而是‘动静未尝异’的意思,决不能片面地去理解”。见,吕澂. 中国佛学源流略讲[M].北京:中华书局,1979:103。汤用彤认为“《物不迁论》在证明动静一如,住即不住。非谓由一不动之本体,而生各色变动之现象。盖本体与万象不可截分。……称为《物不迁》者,似乎是专言静。但所谓不迁者,乃言动静一如之本体。绝对之本体,亦可谓超乎言象之动静之上,亦即谓法身不坏”。见,汤用彤. 汉魏两晋南北朝佛教史[M]. 北京:北京大学出版社,1997:235。

⑰ 举个相对朴实的例子,“即动而求静”,意思是,任何动的东西背后都是静。比如一条一年四季潺潺流淌的小溪,你要仔细体会的话,就对理解实际上和一个明亮的带子永远静静地躺在山沟草地上一样。这就是由动而静的过程,也就是由相而性的过程。

⑱ 中观学派一直强调唯有透过对“空”的彻底认知才能得到究竟解脱,即世间一切事物都依赖于一定的因缘或条件才能存在,本身没有任何质的规定性,但也并非虚无,它是一种不可描述的实在,即是空,也是“妙有”。如《维摩经弟子品曰》:“诸法究竟无所有,是空义。”《大正藏》,第14册,第541页。

⑲ 诸法,佛陀所说法,也指世间与出世间一切现象,以及所有差别现象、随缘之事。实相,则是一切诸法变化无常的真实面目,也是“空”的意思。

⑳ 须臾、顷刻间,也就是一个心念起动的时间长度,与瞬间同义,用一个汉语单字来表达,就是“念”头,也是佛教界定时间的最小单位。