古画有据:《道子墨宝》名物年代考

郑州大学美术学院 | 赵雅杰

现藏于美国克利夫兰艺术博物馆的《道子墨宝》以册页的形式分裱为50开,每开尺寸大约纵34.3厘米、横38.4厘米不等,整套画册以墨笔的形式绘于色泽微黄的纸上。①从内容上此套册页可分三部分,“道教神祇众相”(第1—26开)、“地狱审判”(第27—40开)、“搜山”(第41—50开)。《道子墨宝》内容宏富,技法精湛,在中国绘画史、宗教美术史中都拥有着举足轻重的地位与价值。学者们通常以这套画册为参考来进行相关图像的比对和研究。但是,对于《道子墨宝》创作时间的判定,目前学术界众说纷纭,莫衷一是,创作年代从唐代到明清,绘制者从吴道子到李公麟再到明代佚名画工,皆拥有他们的“支持者”。画作的年代鉴定是后续研究工作的基石,对《道子墨宝》创作年代的鉴定至关重要,是本文重点要解决的问题。

具体到绘画中的服饰器用,往往有关历史制度,它们所反映的时代特点更为鲜明。诚如张彦远在《历代名画记·论师资传授南北时代》所述“若论衣服、车與、土风、人物,年代各异,南北有殊,观画之宜,在乎详审。只如吴道子画仲由,便戴木剑;阎令公画昭君,已着帷帽。殊不知木剑创于晋代,帷帽兴于国朝……详辨古今之物,商较土风之宜,指事绘形,可验时代。”[1]近现代的书画鉴定家张珩(1914—1963)也提出:“熟悉各个时代的服饰器用对鉴定是有帮助的。古代画家也有画错了前代衣冠制度的,但只有错画或混淆了前代已有的,而不会预先画出当时尚未有的。”[2]

对于《道子墨宝》中的陈设器物、衣冠服饰所反映出来的时代特征,目前学者们亦尚未形成一致的观点。尽管《道子墨宝》凭借第1开右下角“臣吴道元”的伪款及白描画法的特质常被当作出自唐代画家吴道子之手,但秦岭云在20世纪80年代时就已经注意到《道子墨宝》中人物的服饰并非全是唐代样式,一些装饰细节如屏风、栏楯上的花纹、各处的山水花鸟以及章法都是宋画格调。[3]刘科通过对《道子墨宝》中屏风、茶具组合(一玉壶春瓶二杯子)、人物服饰的考察,认为这套画册呈现出元代的特点。[4]邵彦认为此套画稿有几幅显示出近于明代的名物特征,考虑其或系后配,但全套纸质又基本一致,推测其全套皆为明代摹本,或在明代由几套同类册页拼凑而成。[5]

本文欲从《道子墨宝》中的名物入手,一方面将它们与考古出土物、壁画图像、传世作品中时代确准的标准件、版画图像等进行视觉图像上的分析比对,另一方面结合不同时代的笔记小说等文献来进行对比。通过图像分析结合文献考订来对《道子墨宝》中所绘名物年代进行推测,以此判断《道子墨宝》的创作年代。本文共分三节,分别从家具、室内陈设(摆件)、服饰三个方向展开论述。

一、家具考

家具是社会习俗的重要载体。《道子墨宝》多幅开页都画有屏风、桌案、架格等家具,之前研究此套画册的学者也常以画面中家具,尤其是屏风透露出的时代特征来作为鉴定此套画册年代的重要依据。笔者欲在前人研究的基础上对《道子墨宝》中屏风的形制进行更为充分的探讨,并首次对屏风中的山水树石的时代特征进行考证。同时,对《道子墨宝·地狱审判》频繁出现的母题——“架格”这一家具出现的时代及不同时段的特色进行考察,并提出自己的观点。

1.屏风考

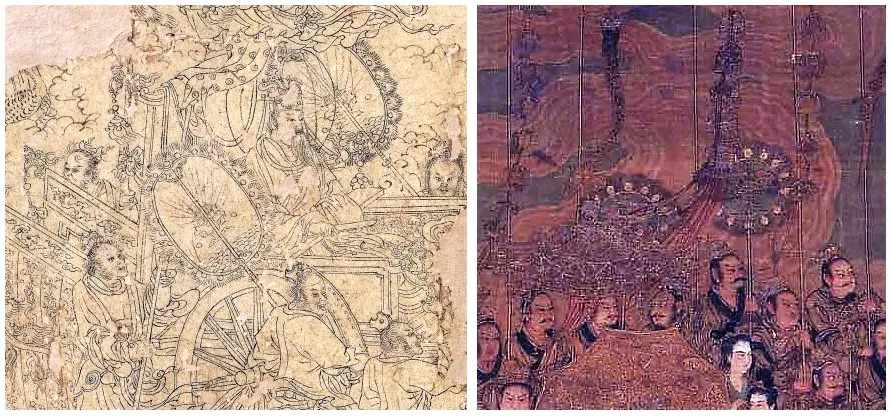

《道子墨宝》中第1开、第2开及第27至40开的画面中都在主神像后摆放了体量庞大的座屏,屏心以水墨简率地绘出山水树石。从形制上来看,第1开与第2开相近,都为三迭样式的屏风(见图1);而第27至第40开为直板式样屏风,屏风由上下四层、左中右三联拼接而成,四周雕繁缛的花枝作装饰带,富有立体感;屏心山水画在整个屏风所占比例较小。

图1 《道子墨宝》第1开

刘科将《道子墨宝》中的屏风与现存宋画及元墓壁画中的屏风进行对比,认为《道子墨宝》中的屏风更接近元代特点。而笔者则认为《道子墨宝》中的屏风在大致样式上与元代特点相近,但是在细节处却反映出了在元代基础上的改良,是为明代样式。

宋代时屏风样式就已很多,有三迭式、独扇式,独扇式里又有与座相连的插屏式。此外还有布屏风、锦屏风、小屏风等。[6]从传世作品中我们可见独扇式屏风在宋人的日常生活中更为流行,此种屏风可简称为座屏或插屏,大致分为屏面与底座两部分,屏心面积巨大,见之于河南禹县白沙宋墓第一号墓前室西壁壁画(图2)、南宋牟益所画《捣衣图》(图3)、南宋佚名《女孝经图》、传南宋刘松年《秋窗读易图》等。其中,白沙宋墓第一号墓前室西壁绘墓主人与夫人对坐“开芳宴”的场景,二人坐于椅凳之上,身后各设一架座屏,屏额与槫柱涂蓝色,屏心画水波纹,几乎占满整个屏风。三迭式的屏风由三扇屏风以合页相联,通常中间一扇体量较大,左右两扇对称组合,且体量较小,三扇屏风屏心面积不大,下有版面、底座,这种屏风样式在宋代常见于宗教场所。如山西太原北宋晋祠圣母殿宝座后的屏风(图4)、刘松年《罗汉图》(图5)、日本京都大德寺藏《五百罗汉图·写经》。其中,刘松年《罗汉图》中的屏风由上至下大约三分之一部分为屏心,绘沙汀凫鸭的小景山水;下部为木板,但是样式极简,在屏风的板面上并没有像《道子墨宝》第1、2开中屏风中那般出现复杂的雕花工艺,而是尽量保持木质原本的木纹肌理,彰显出的是南宋审美品味上的素雅以及绘画风格上的写实。

图2 河南禹县白沙宋墓第—号墓前室西壁壁画

图3 捣衣图(局部) 26.1Cm×466.4Cm 南宋 牟益台北故宫博物院藏

图4 山西太原北宋晋祠圣母殿木质屏风

图5 罗汉图 (局部)117.4Cm×56.1Cm 南宋 刘松年 台北故宫博物院藏

从传世作品及考古发掘材料来看,在屏风上雕刻花草纹样起装饰效果的做法始于元代。陕西蒲城县东阳乡洞耳村元墓后壁绘墓主人夫妇堂中对坐,根据壁画题记,墓主张按答不花与李云线夫妇二人至晚于“大朝国至元六年”(1269)入葬。壁画中夫妇二人身后摆放了一架立屏(图6)[7],立屏上部是一幅水墨山水横披,下部是雕花装饰带和素面面板,座屏屏身以雕花装饰带为区隔分出上下三区段。由此可见,相较于宋代屏风,元代屏风上增加了雕刻花草等纹样的装饰带,且屏心占整座屏风的面积缩小。但是,相较于《道子墨宝》中每架屏风的屏心四周皆围以繁缛的雕花装饰带,张按答不花与李云线夫妇墓中出现的屏风雕花装饰带则只是在屏心四周的一侧出现,在整架屏风中起到点缀,提升视觉欣赏效果之用。《道子墨宝》中屏心四周则皆饰以花草纹饰,而且雕刻精良,极其繁缛,有立体浮雕的效果,如此这般的设计与艺术品位在宋元两朝鲜有,但在明代画作及传世家具中却屡见不鲜。

图6 陕西蒲城县东阳乡洞耳村元墓后壁

在文化传承方面,后代对前朝多持否定态度,而对前朝之前的朝代却持否定之否定的赞许。具体到物质文化层面,明朝人很大程度上对宋朝人的态度就充满了崇拜与效仿,二者大体风格上近似,但是在具体细节上又秉持差异,二者相比,宋代以简易标美取胜,明代则以繁缛富丽突出。当然,这只是从宏观角度的粗略评判,具体到不同身份阶层、不同的器物类型,又会有各自的特色。但是,就屏风而言,实与对二者宏观的评价颇为契合。屏风尤其是座屏(或称插屏)从大体形制及构件上来看,宋、明二朝近似,但是在屏风板面、屏座等细节处却体现出了差异性。

《明宣宗宫中行乐图》(图7)绘明宣宗朱瞻基(1399—1435)身穿便服,在御园观赏并参与多项竞技游戏的场面。单就屏风来看,画面中就出现了四座座屏,且每座款式不尽相同。有“射箭”场景出现的四周皆为素面褐色木质地的简洁风格的屏风,也有在“蹴鞠”场景中出现的屏心四周布满龙纹雕饰的朱色髹漆华丽风格的屏风。法国巴黎吉美博物馆藏明代《十王图》中冥王身后的屏风上面绘制的花纹和色彩也是木板质地的浮雕纹样。明代画家杜堇所绘《玩古图》《十八学士图》上的屏风四周也皆是装饰有丰富的雕花,显然这是江南地区流行的精雕细琢的趣味显示。

图7 明宣宗宫中行乐图(局部)36.7Cm×690Cm明代 佚名 故宫博物院藏

北京故宫博物院藏有一架明黄花梨插屏式屏风(图8)[8]282,底座用两块厚木雕抱鼓作墩子,上树立柱,以站牙抵夹。取与《鲁班经匠家镜》②中的图式相比,有相同之处。两立柱间安枨子两根,短柱中分,两旁装雕螭纹绦环板,枨下安八字形的“披水牙子”,浮雕螭纹。屏风插入立柱内侧槽口,可装可卸。它依边抹作大框,中用子框隔出屏心,上下左右留出地位,嵌装四块窄长的绦环板,也都透雕螭纹。屏风虽高近2.5米,却显得玲珑而精巧。屏心为玻璃油画仕女,时代为乾隆或稍晚,显然是后装的。这架屏风以实物的形式展示了明代屏风的特色,屏心四周雕饰纹样的特点与传世明代画作中屏风样式相契合,《道子墨宝》亦与它们同。

图8 明黄花梨插屏式座屏风 150Cm×78Cm×245.5Cm成对之—

《道子墨宝》除了在屏身的雕刻装饰契合明代架屏特色,在屏风大体形制上,它亦体现出与明代屏风近似的特点。《道子墨宝》第1、2开中的屏风皆是四周围绕花草雕饰的屏心上部,下部为略作云头纹雕饰的板身,此样式与元代忽思慧(元仁宗延祐年间1314-1320被选为宫廷饮膳太医)撰、明景泰七年(1456)内府刊刻的《饮膳正要》中所附插图版画中的屏风相似,如《饮膳正要卷第一·妊娠宜看鲤鱼孔雀》[9](图9)、《饮膳正要卷第二·秋宜食麻》(图10)等,皆为分为上下两层,屏心面积小,绘有山水树石的形式,只是《道子墨宝》屏心四周雕饰更加丰富。由此来看,通过比较不同时代屏风的样式、装饰特点、屏心所占范围等细节,《道子墨宝》中所绘屏风反映出来的皆是明代的时代特征。

图9 (左)道子墨宝第2开局部,(右)饮膳正要卷 —·妊娠宜看鲤鱼孔雀

图10 (左)道子墨宝第2开局部,(右)饮膳正要卷二·秋宜食麻

2.屏心所绘山水画的时代风格

刘科在其文章中对于屏风的形制进行了较详细的考证,以元代墓室壁画中出现的屏风进行对比,但是对于屏风中所绘山水反映出的时代性并未涉及。周汝式注意到每位大王背后屏风上山水画的时代问题,“它们大都以疾速的笔触画就,看似漫不经心,年代应归明朝前期。同时,树的画法效仿李郭派蟹爪枝。归为元代毫无问题,不过说是南宋晚期之作也有可能。”[10]同时,他还提出第10开长柄团扇上的花鸟画反映出的是明代的作画特点。在周氏关于《道子墨宝》的研究文章末尾,他推测此画创作年代为南宋晚期至明代。由此可见,屏风上所绘山水画所反映出的时代特征是判定这套册页绘制年代重要的一环。这是因为屏心所绘内容大体也都是整幅画作的作者所完成的,所以屏风所绘山水树石、人物花鸟等技法特点都能彰显出整件作品的时代风格。譬如,南宋牟益《捣衣图》中屏风中的图像就与其同时期或年代稍早流行的“小景山水”从内容至构图形式上皆一致,对比赵令穰所绘《湖庄清夏图》可见一斑,皆为平远之景的陂陀烟柳。

元代画家刘贯道所绘《消夏图》被扬之水称之为“表现风雅生活的各种‘道具’的集成”,并认为画面呈现出的更多的是宋代气息。[11]这件作品中屏风中的山水虽然“边角之景”构图明显,主要内容集中于画面右侧,但是整幅山水深远、平远、高远皆备,近景绘山石、树木、江边渔舟,中景处大山堂堂,矗立着巍峨雄壮的山石,远景处绘桥及绵延的远山,整幅画面内容丰富,画家有笔有墨,的确呈现的更多的是宋画的气息。这与刘贯道生活于元代初期及北方地区的年代及阅历息息相关。

那么,《道子墨宝》出现的屏风画所绘内容究竟体现出哪个时代的特征?以第2开中的屏风山水反映出的时代性为例来进行推测。

图13(下)明代红漆描金山水人物图架格192.5Cm×48.5Cm×211Cm

《道子墨宝》第2开主神背靠一架体量巨大的三折屏风,左右两扇屏心内容皆绘制山水树石之景,中间的屏心被主神的靠椅及两旁侍女所持长柄扇所遮挡,无法知晓所绘具体内容。左侧屏心近景处绘和缓的坡陀,类似“元四家”之一的倪瓒山水画作中常常表现近景时的特点;远景处高山矗立,连绵起伏,山头呈弯曲之势,这是对李郭派山水的简化与变体。从这件屏心所绘之景来看,它传递出的画面特点既有北宋山水“大山堂堂”中间而立的格局,又有元代山水趋于表现性和装饰化的特色,是一种混合型山水的表现,绘制年代不早于元代。而右侧屏风山水以平远之法绘制,近景处绘一棵大树生长于河边坡石之上,中景双宿双飞的两行大雁将我们的视线引向远处的山景。无论是山体起伏的姿态,还是在其上生长的以平行排列的竖道道代表的树木,远景处的表现皆与黄公望《富春山居图》中远山图式呈现近似,应是对黄公望经典山水样式的传承。再次印证《道子墨宝》屏风山水之景的绘制年代不早于元代。

我们前文提到《道子墨宝》第1、2开三迭式样的屏风每一扇与《饮膳正要》插图中的屏风形式相近,只是前者在装饰上拥有着更多花草纹饰的雕刻,更显繁缛富丽。其实,二者之间的相似处并不止于屏风样式的近似,就连屏心中所绘图像也有高度的近似性。例如,《道子墨宝》第2开左侧这扇屏风屏心所绘图像与《饮膳正要·卷二》“秋宜食麻”插图屏心所绘之景构图与图式一致,皆为低矮陂陀树石绘画面右下处,远景处为连绵起伏的巍峨群山。无独有偶,第2开右侧这扇屏心所绘内容作镜像对折,我们就会得到与《饮膳正要·卷一》“妊娠宜看鲤鱼孔雀”插图屏心几乎一模一样的图像。

鉴于《道子墨宝》第2开中屏风这一家具反映出来的时代晚于《饮膳正要》中的屏风年代,那么,对于山水图式的刻画,或为前者借鉴后者而来。由此可见,单从屏风及屏风山水所反映出的时代风格来看,《道子墨宝》第2开绘制年代应不早于《饮膳正要》的刊刻年代,即应绘制于明景泰七年(1456)之后。

《道子墨宝》第27至第40开表现地狱审判内容的14开中,每幅主神之后都陈设了一架屏风,屏心几乎都绘了山水之景(第29、32、33这三开为空屏,未画任何内容),这些山水之景也多以墨笔粗粗勾勒山形、树石,画法更随意简率,应与第2开中屏风山水之景年代相近或更晚。

3.架格

《道子墨宝》第二部分在表现地狱阴司审判场景时,多处出现了放置判卷文书的架格,见之于第27、30、33、37开(图11)。而该母题在唐、五代、宋、元代表现地狱审判的画作中几乎不曾出现。那么,这一母题何时出现于地狱审判的图像中,是有文本依照,还是画家自发的创造,《道子墨宝》中出现的架格符合哪个时代的物质属性?

图11 道子墨宝第27开局部

古代的家具皆为木制,距今久矣之器大都随着远去的时光一起化为烟云记忆,若想知其容,只能从有幸留存于世的可靠图像及文献记载中去访求一二。南宋时的架格或橱柜类家具今日几乎已荡然无存,幸而能在零星几件绘画作品中得以相见。南宋宁波地区画家周季常、林庭珪合绘《五百罗汉图》共计100轴,每轴各绘五位罗汉,分藏于日本京都大德寺、美国波士顿艺术博物馆,其中大德寺有一轴绘罗汉们将经书放置藏经堂的情形,图中所绘藏经堂是由几乎占满整个房屋的体量超大的格架组成,罗汉先将经书放置木匣内,再将它们分别放置在不同的格子里,这是南宋时宗教场所存放经书的方式。文士或平民百姓将书籍或生活用品通常放置在体积较小的柜中,此柜的陈放与箱箧相类,其下常常承以桌或榻,如台北故宫博物院藏刘松年《唐五学士图》及《蚕织图》“入箱”之幅。总之,我们所能见到的南宋时期的架格、柜子之属的使用和存放物件是在比较封闭的空间内。而《道子墨宝》中所绘文书都是呈卷轴的形式,每卷分贴标签,被绳子捆缚平铺堆叠在架子上。这种放置卷宗文书的架子与上述南宋绘画作品中的架柜类家具在形制上颇不同;而与流传下来的明代实物架格及明清绘画中出现的架格在形制上颇为接近。王世襄在其著作《明式家具珍赏》[8]98-211中介绍过这种柜架类家具,其中有一件明代黄花梨品字栏杆架格(图12)在形制上与《道子墨宝》第27、30、33、37开中出现放置文书的架格相近,只是后者在形式上更为简洁,无过多的纹样修饰。北京故宫博物院藏有一件明代红漆描金山水人物图架格(图13)[12]虽然板面装饰富丽豪华,但在结构上与《道子墨宝》中出现的架格极其接近。

图12 (上)明代黄花梨品字栏杆架格98Cm×46Cm×177.5Cm

在地狱审判主题画作中出现放置文书格架这一元素的现象,虽然在南宋、元代及其之前的《十王图》或《地狱变相图》中并未见到,但是《道子墨宝》却不是出现这一元素的特例。如若我们将研究的视域向后推移,就会在明清乃至更靠后的民国时期的地狱审判场景中见到阴曹地府内放置堆满文书架格这一场景的出现,譬如山西博物院藏《十王图轴之六殿变成大王、七殿泰山大王》(图14)、北京市白云观藏明代《十殿元君·秦广大王》(图15),这二者无论是文书的形式还是文书放置的架格皆与《道子墨宝·地狱审判》中出现的文书及架格一致。

图14 十王图轴之六殿变成大王、七殿泰山大王 清山西博物院藏

图15 十殿元君·秦广大王局部 重彩绢本158Cm×90.5Cm 明 北乐市白云观藏

当然,我们不能武断地称后二者一定是受到了《道子墨宝》画册的影响或夸张地说就是依照它所绘,因为并无直接的证据构成这一逻辑链的完整。但是,可以肯定的是:一,《道子墨宝·地狱审判》中出现这种“放置文书的架格”是明代流行的家具形式;二,地狱审判主题画作中出现这母题起始于明代,影响至清代及以后。不过,通过查阅文献,我们会发现这一母题的出现并非无文本的依撑,早在唐代的志怪小说中就有文士对地府场景进行详细的描绘。唐文宗大和二年(828)进士、崇文馆校书郎钟辂所著《前定录》[8]228-229③中就描绘了一位进士夜梦游地府之事。

其中提到地府内的一个细节为“从地至屋,书架皆满,文簿签帖”,文薄签帖陈设书架之上的景象就正与我们讨论的《道子墨宝》第27、30、33、37开皆在主判后左方表现了六曹书架取文薄工作繁忙的场景相一致。值得一提的是,南宋时期宁波地区陆信忠、金大受等画坊所绘《十王图》中判官、鬼卒们的服饰颜色衣服多为紫色、绿色,如金大受绘《十王图》也与《前定录》此则故事中描绘地府中狱卒们的服饰多为“惨紫或绿色”相照应。由此看来,对于“地狱审判”的刻画,虽然是表现《佛说十王经》的内容,但是在具体从文字到图像的转译上,还是更多参考了文学作品的描绘,尤其是志怪小说中的细节构成了画中母题的塑造。

至于唐代志怪小说中就已出现的“从地至屋,书架皆满,文簿签帖,一一可观”的具体细节,为何在五代、宋、元的地狱图绘中皆没有被描摹出,而在明代才开始出现,笔者推测其原因与古代书籍的出版发行及粉本的绘制与传播密切相关。虽然在北宋就出现了雕版印刷术,但是对于志怪小说大规模的印制、发行应该是在出版业全面兴盛的明代才开始。而且,从文本到图像的转译需要一个时间的过程。还有一个值得考虑进去的原因就是元代之后,绘制《十王图》《地狱变相》《七十二司》、水陆画等宗教题材的画作几乎被职业画工所包揽,他们通常是依照画师带学徒的方式临摹粉本学习,对于文史知识的掌握远不及元代及之前的画家那般。

因此,笔者推测《道子墨宝·地狱审判》中地狱审判主题放置文书的架格流行于明代,而这一母题在《十王图》《地狱变相图》等主题画作出现亦肇始于明代,流行于明清;这一母题的出现一方面是由于明代出版印刷业的发展带动志怪小说书籍的印发与传播,另一方面必定是由于有优秀的画师顺应潮流,应运而生地在原有地狱审判的粉本中增加了新的流行元素——架格,而这一粉本颇受时人及后来者的推崇,流行许久。

二、室内陈设名物考

《道子墨宝》桌案上摆着的山水插屏、香炉、清供(象牙、瓜果)、瓶中插灵芝珊瑚或松枝等室内陈设的家具、器物展现了对文人士大夫绘画的元素借鉴,《道子墨宝》的场景透露出了画家生活的时代和地区。就如同陆信忠《十王图》反映出来的是南宋宁波地区的地域、时代特色一样,《道子墨宝》画面中室内陈设,譬如器物的种类同样反映出明代江南地区的生活气息及绘画特点。

图17 五百罗汉图之—(局部) 南宋

1.桌案上的山水插屏

《道子墨宝》中除了画面中主尊背靠的大座屏外,在第30、35、38开还出现了陈设于案几上体量精致的插屏,如图16所示。

图16 (左)道子墨宝第35开局部,(右)道子墨宝第38开局部

插屏起源很早,多为独扇,屏扇与屏座的两段式结构是其经典的造型。虽然宋代画作中就已经出现了插屏的身影,譬如,南宋《五百罗汉图》(图17)其中一轴绘罗汉们正在悬挂绘有释迦摩尼像的画轴来供养的场景,画面中黑色长条几案上的两架小插屏形制一致,形式简洁大方,除了以红色髹漆装饰屏边一周外,几乎无其他复杂的修饰。

图18(左)明黄花梨小座屏风 73.5Cm×39.5Cm×70.5Cm(右)明黄花梨插屏式小座屏风 38Cm×15Cm×36.5Cm

通过纵向对比不同时期座屏或插屏在形制上的差异性,并横向对比同一时期体量庞大的座屏与体量娇小的插屏在形制上的相同性,我们就会发现不同时期的插屏在形制上皆是忠实模仿同时期的大型座屏。《五百罗汉图》中的插屏屏心所占面积较大,边框较窄,墩座简洁,只是插于有凹槽的木块之上,与南宋画作中出现的大型座屏形制一致,如南宋佚名《中兴瑞应图》等,而且前者亦是装饰以红色的较窄的边框。而《道子墨宝》第35开中出现的插屏边框以雕饰纹带装潢,与杜堇《玩古图》中的座屏近似,皆显示着对繁缛华丽趣味的追逐。

不仅画作中对照如此,比对实物亦如此。王世襄收藏的明代家具中就有两件黄花梨木的小座屏风,明黄花梨小座屏风(图18左)与明黄花梨插屏式小座屏风(图18右)。从形式与装饰来看,王世襄收藏的这两件明代小插屏分别与《道子墨宝》第35开与第38开中的插屏颇为相近,皆是一件以雕刻来修饰屏心外围,一件外围装饰简洁,抱鼓墩座明显。

明代风俗画巨制传仇英(约1498—1552)所绘《清明上河图卷》为我们展示了明代苏州地区鳞次栉比的商铺以及其中琳琅满目的各色物品,其中在“诗画古玩”店铺柜台最显眼处上就摆放了一件小小的山水插屏在售,不难看出放在桌案上的插屏在明代与画轴、古玩一样都是深受人民大众喜欢的清玩之物。虽然仇英、杜堇等画中的插屏屏心水墨云山的图案似乎为大理石类石材的自然花纹,内容与《道子墨宝》中插屏屏心图案不同,但是二者形制相近,年代应相去不远。

由此可见,从屏风的形制及外观装饰上来看,《道子墨宝》中出现的插屏明显符合明代的特质。插屏所出现的画作大都是表现宫廷生活或文人生活的场景,它折射出的是文人士大夫或皇家贵族的审美趣味,但是在表现地狱审判场景的画作中,这些体现文人趣味的器物以母题的形式在明代突然进入到这些画作中去,并无文本的依附,也无隐喻的功能,它们只是作为装饰室内的元素而使得画面更加丰富。

2.桌案陈设三件套

《道子墨宝》第30开、第35开都有表现文人士大夫室内空间常出现的香炉、圆形奁盒(笔者推测为香盒)、插花瓶子(图19)等。这在五代、宋、元时期的地狱审判图像中并无见得。台北历史博物馆收藏有 “大明宣德年制”款的炉、瓶、盒的五件套套件(图20)[15],与《道子墨宝》第30、35开中阴司桌案上陈设的形式相近,香炉在造型上模仿鬲的样式,香盒是元代之后才出现的附件。

图19 (左)道子墨宝第30开局部,(右)道子墨宝第35开局部

图20 大明宣德年制款炉、瓶、盒的五件套 台北历史博物馆藏

《道子墨宝》第28开屏风后的案子上陈设有插着灵芝的瓶子,第30开、35开桌案上摆设着体积娇小的鼎、圆形奁盒。在日本内阁文库藏明末凌濛初编撰《二刻拍案惊奇》书前版画(明崇祯五年尚友堂刊本)第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”中见到近似之例,画中供案上所设器物,装有灵芝的插瓶、圆形奁盒、四足小鼎都与《道子墨宝》中的表现相近。而且在山西新绛稷益庙西壁上所画供案上亦是表现的这几件物品。明代祖宗像上的案子上亦是摆放的插瓶、香盒、香炉。由此可见,这几件物品在明代作为清供被信众使用。

辽宁省博物馆藏传仇英《清明上河图》“翠环”像是一家高档的私人会所,里边有打秋千这样的娱乐活动,也饲养有鹤、鹿等动物,还有音乐歌舞欣赏等等,其中在长廊交汇处的尽头有一间屋子,里边摆放了一个桌案和几把圈椅,门口有一位童子伫立于茂竹旁,桌案上放着三件器物,象征这是文人们进行书画雅玩、诗文唱和的场地,那三件器物便是插瓶、香炉、奁盒。画家在构思创作如此内容丰富的长卷时,必定选择有象征性的场景进行表现,在塑造这些场景时又一定会选择极有代表性、象征性的物件来展示。由此可见,在明代中期的江南地区,“插瓶、香炉、奁盒”已是文人桌案上必不可少的“标配”。杜堇《十八学士图》(图21)虽然题材取自唐贞观时期十八学士的故事,但画面内容传达的其实是明中期文人士大夫们雅集聚会的情景。画面的构图以及陈设的物件,都与《道子墨宝·地狱审判》的构图与名物陈设有可比性,比如画面主人公背靠插屏而坐,插屏的形制皆为四周裱边为雕花木制,屏心绘简逸的山水树石,有面积较大的几案放于插屏前或后,几案上放着插着花或灵芝的瓶器、香炉、圆形奁盒、绘有山水之景的小座屏这几件风雅之物。而在这之前的宋代、元代则并未出现,或尚不显著,没有形成这样的固定配置。从南宋宁波地区的《五百罗汉图》中可以瞥见宋代的文士摆设。只有插屏、花瓶与《道子墨宝》中摆设的种类一致,但是在器形、细节装饰上又颇具差异,显然非同一时代所出之物。元人绘《张雨题倪瓒像》中的桌案上摆放的有小型鼎、壶、山形笔架等,却也不是“香炉、插瓶、圆形奁盒(香合)”三样的组合。

图21 十八学士图(局部) 绢本设色 134.2Cm×78.6Cm明 杜堇 上海博物馆藏

由此可见,《道子墨宝·地狱审判》桌案上器物的摆设与宋元二朝的习惯不符,却与明朝,尤其是江南地区的名物特点及组合习惯相契。

3.插花与花器

“烧香、点茶、挂画、插花”四件雅事在北宋末就已醖釀发展,南宋时成为上流社会常习,人们生活中的重要情趣。[13]根据传世画作所绘,我们会发现在不同时期,人们对所插之花及插花使用的花器有着不同的偏爱取舍。反观之,不同的插花艺术也向我们传递出不一样的时代讯息。

在南宋时,人们喜欢摆放鲜花供养神明或自我欣赏。南宋佚名所作《靓妆侍女图》(图22)中女子梳妆台上摆放着一瓶水仙,瓶器被外圆内方的木制底座框起来,这种木制瓶座防止瓷瓶摔倒,增加稳定性。鲜花入瓶,被木制底座框起来的形式在传世的宋代作品中很是流行,如白沙宋墓第一号墓前室西壁砖砌圆腿桌下画一黑色高瓶,瓶承以黄色小座。[14]南宋佚名绘《胆瓶秋卉图》(图23)表现的正是插满菊花的深色胆瓶坐于木制瓶座之中。《五百罗汉图·阿弥陀佛的礼拜》(图24)表现对释迦如来佛的供养,画面中童子已将新鲜采摘的荷花插入瓶器,正抱着走向屋内,准备将它放置在条案上空置的红色瓶座上。由此看来,鲜花与木制瓶座正是宋代人们的流行风尚。

图22 靓妆侍女图 绢本设色 25.2Cm× 26.7Cm 南宋佚名 美国波士顿艺术博物馆藏

图23 胆瓶秋卉图 团扇 绢本设色 26.5Cm×27.5Cm南宋佚名 台北故宫博物院藏

到了元代,人们寻找到了新的审美趣味,从刘贯道绘《消夏图》及苏州博物馆藏《消夏图》(图25)、山西洪洞水神庙明应王殿④北壁表现宫廷生活的《王宫尚宝图》(图26)等画作中我们可以清晰地看到此时流行在花瓶中插入灵芝、珊瑚。

图26 山西洪洞水神庙明应王殿北壁《王宫尚宝图》(局部)

这种喜好在明代得到延续扩展,无论是在文人士大夫们的雅集或日常生活中,如谢环《杏园雅集图》及马轼《归去来兮图》(图27)中所绘的棱柱形花瓶及尊形花器中所插皆为灵芝,还是在表现宗教内容的画作中,如石锐《轩辕问道图》石案上的坛状器形的花器中插置着珊瑚树枝,日本内阁文库藏明末凌濛初编撰《二刻拍案惊奇》书前版画(明崇祯五年尚友堂刊本)第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”中供案上所设器物(图28)摆放的亦是装有灵芝的插瓶。

图27 归去来兮图(局部) 纸本墨笔 明马轼 辽宁省博物馆藏

图28 二刻拍案惊奇第十三回“剡溪里酒鬼借新尸”明崇祯五年尚友堂刊本 明末凌濛初编撰 日本内阁文库藏

由此来看,明代之际,不论是在文人雅集中,还是在贴近人民大众的祭祀供奉中,不管是在私密的手卷画作中,或在流传颇广的书籍版画中,桌案上所摆放的花器器形多样,但是所插之物多是珊瑚树或灵芝,或二者皆备。《道子墨宝》中花瓶的插花及摆放形式体现出的是明代的社会特点。

4.其他

《道子墨宝》第3开表现天官出行的场景,侍女手举着的长柄团扇与波士顿艺术博物馆藏南宋人所绘《天官图》中的长柄团扇在形状、装饰及与扇面图案都有很高的近似性(图29为二者的对比图)。这种长柄团扇应该就是生活于南宋末年的周密笔下的“孔雀羽毛方扇”。

图29 (左)道子墨宝第3开局部,(右)南宋天官图局部

《道子墨宝》第4开绘地官出行图,地官骑马回望,身后有一位侍者手扛一架小型家具在肩上。仅在南宋许多画作中出现过这个绘画元素,如南宋无款《春游晚归图》(图30)、传刘松年《西园雅集图》(台北故宫博物院藏)、南宋《洛神赋图》(卷,北京故宫博物院藏)等,扬之水称其为“出游而以茶床相随”,是临时陈设的酒食桌[16]。但是,南宋这几件画作中的茶床装饰简洁,家具腿部无甚修饰,而《道子墨宝》第4开的茶床腿部则有雕饰。由此可见,茶床入画出现并流行于南宋之际,《道子墨宝》此开虽有此元素,但在细节处理上却更具装饰性,应是晚于南宋的画家临摹南宋作品所致。

图30 春游晚归图(局部) 绢本设色 24.2Cm×25.3Cm南宋 北乐故宫博物院藏

《道子墨宝》第34、35、36开都描绘了侍从备酒的画面。第34开中一位侍从手捧一件玉壶春瓶,正在回首张望,他身旁另一位侍从手端劝盘,上放两件浅口杯盏。对此,扬之水早在其著作中就提及到:“与宋代流行的盘盏与注碗的组合稍有不同,元代于盘盏同出的多为玉壶春瓶,此在元代壁画中也有相应的情景,如山西洪洞水神庙壁画里的备酒图和弈棋图。不过河南登封王上金墓、焦作老万庄金墓壁画,又克里夫兰艺术博物馆藏宋佚名《道子墨宝·地狱变相图》中,均已有显示了这种组合的图像。与此情形约略相当的是内蒙古赤峰三眼井元墓壁画中的宴饮图、陕西蒲城洞耳村元墓壁画中的饮酒图。”[17]

根据传世画作及考古发掘的墓葬壁画、存世文物可见,宋代之际,人们所使用的茶具、酒具为温碗与注子的配套器物,如白沙宋墓第一号墓前室西壁壁画绘墓主人与夫人对坐的场景,二人中间有砖砌的桌案,上面雕砌的酒具就是带温碗的注子与有托的杯盏(图2);传为五代顾闳中所画,其实是南宋人所绘的《韩熙载夜宴图》[18]第三段画面中着青衣的侍女手中的托盘里边放着的也是带有温碗的注子及若干扣放着用来饮酒的小碗。

而《道子墨宝·地狱审判》中出现的则是“一瓶二盏”的形式,正如扬之水所言,这种形式在元代颇为流行。在目前考古发掘的元墓壁画表现墓主人家庭日常生活场景的内容中常常能够见到。陕西蒲城洞耳村元墓(至元六年1269)壁画中《夫妇端坐图》(图6)中男侍身后的桌子上就摆置有白色的玉壶春瓶一件、劝盘和酒盏一套。这套瓶、盏在同一墓葬《行别献酒图》(图31)[19]中再次出现,显示了它正被使用的场景,画面中两人跪地敬酒,一人略前,双手托着放有两个酒盏的劝盘,后面头戴饰缨翻沿暖帽的那位则双手抱持玉壶春瓶,准备随时再次斟酒。2004年发掘的山西屯留县康庄村一号元墓(元大德十年1306)壁画中绘有《侍女备酒图》(图32),也是“一壶二杯”的样式,前边侍女手端托盘中放置两件杯盏,身后的侍女双手捧着一件玉壶春瓶跟随。

图31 陕西蒲城洞耳村元墓《行别献酒图》

图32 山西屯留县康庄村—号元墓《侍女备酒图》

三、衣冠服饰考

有学者认为《道子墨宝》中所绘人物服饰符合宋制,比如傅伯星提出《道子墨宝》中三个卫士衣冠甲具均合宋制,《梦粱录》称兵士皆裹抹额,外宽袍内窄袖。[20]而孙博则认为《道子墨宝》中妇女头发多用包头固定,这是元明都很常见的妇女首服。上衣外罩袄子,是明代妇女的典型服装,宋代文物中罕见。笔者重点从画中人物冠饰进行考察,探究其透露出的时代特征。

《道子墨宝》第1开的主神玉皇大帝、第2开的主神紫微大帝皆头戴冕旒。《道子墨宝》第3开中的主神天官、第4开中的主神地官、第8开的主神所戴皆为通天冠,与明代《三才图会·衣服图会》中的通天冠形制接近。早期的充耳消失了(如传为武宗元《朝元仙仗图》东华帝君所佩戴及元代永乐宫三清殿西壁壁画),取而代之的是将左右两旁的绳线系在一起于下巴处,这是通天冠在明代的发展,北京法海寺明代壁画中天帝所戴亦是如此。除了这三开的主神佩戴此冠外,第21开的木星、第26开的“上将、贵相、司命、司中、司禄、次将”亦戴此冠。同样是表现地狱阴司的审判,第38、39、40开中阴司审判的主神皆戴近似通天冠的冠饰,但是与前几开中的形制又有所不同,更为简化。而第37开大王佩戴的为冕旒,显然级别更高,地位更尊贵。表现阴司地狱的14开内容,除了这4开主神簪戴如此,其余的10开,皆为展翅幞头。山西新绛稷益庙创建年代不详,重修于元至元年间(1264—1294),明弘治十五年(1502)扩建重修。现存正殿为明代原构,殿内东南三壁绘满壁画,总计有130余平方米,内容丰富,画工精巧,是明代壁画中的精品。根据题记,为画师翼城常儒、绛州陈园等七人所作,完成于明正德二年(1507)。稷益庙壁画百官朝圣中头戴展翅幞头的文官的形制与《道子墨宝》表现阴司审判的主神头上所戴幞头相近,都是在帽子中间有三四戳短小长方形的饰物(图33);稷益庙中的武吏头戴交角幞头,且簪花,与《道子墨宝》中武吏形象表现近似(图34)。其实,在人物的开脸的表现上也都与《道子墨宝》比较接近。

图33 山西新绛稷益庙南壁东侧局部

图34 (左)道子墨宝第6开局部,(右)稷益庙正殿东壁壁画

《道子墨宝》第20开右上角的“五方使者”头戴交脚幞头,与河北张家口宣化辽墓中的人物表现近似。第23开、第24开中表现十二月神也是头戴交脚幞头,这似乎是级别不高的表现。第22开中表现五位龙王的形象,头戴幞头,直角上翘,这在北宋山西高平开化寺中亦有表现。但是这五位衣袍胸前贴有补子,这似乎是元代之后才出现的服饰特点。

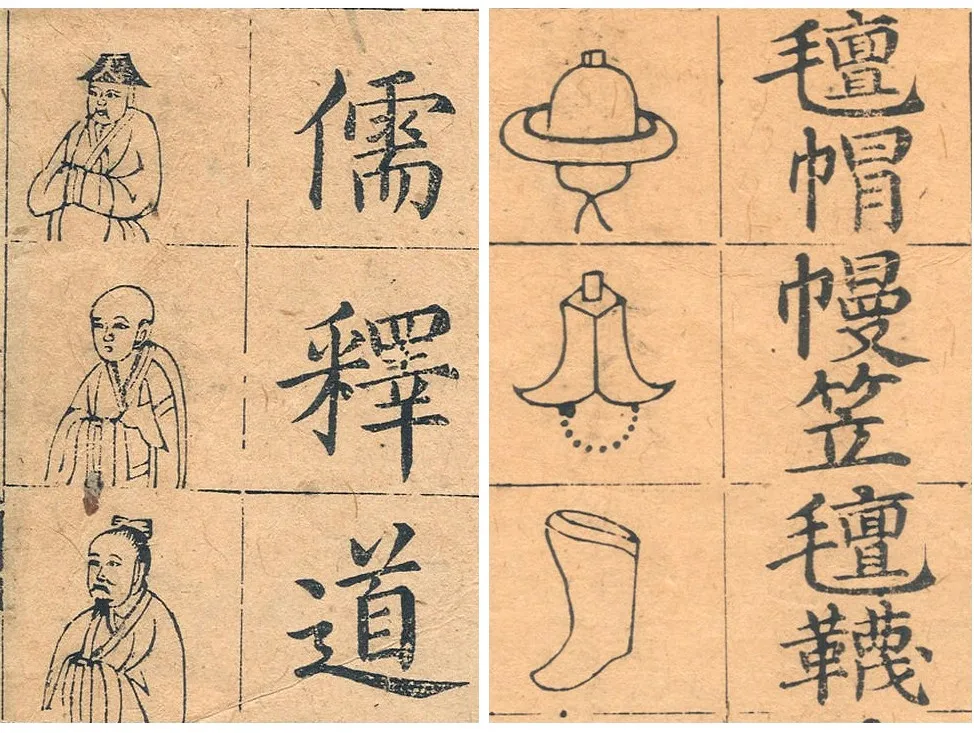

第28开画面下方一男子头戴覆盆式四方帽子,珠玉绳系于脖颈处,第33开画面右下角处的执仗老者亦是戴这种覆斗式样的帽子。这种帽子常见于蒙古人佩戴,名曰四方瓦楞帽。河北石家庄毗卢寺毗卢殿东南壁下层左侧的人物(图38左)所戴即为此种帽子。但是,毗卢寺壁画中戴此帽者胡须络腮,深目高鼻,从面相上看应为蒙古人或色目人,而非汉人。陕西省西安市长安区韦曲街道办夏殿村出土了一件元代的瓦楞帽男立俑(图35右),帽下两侧垂“不郎儿”式双辫,显然为蒙古人士。而《道子墨宝》中所绘戴此帽者则为汉人面相,着汉人衣衫。此帽最初为蒙古人佩戴,但是随着时尚的传播与流行,这种装扮带来的身份区隔会渐渐消散,取而代之的是它会作为一种时尚和潮流的元素而被普罗大众所接受和追逐。版画图像与其他视觉图像相比,通常更受当时大众的认可与接受,更具经典性,如此才会刻印流传。而且,以教化孩童为目的的书籍在选择图像上定是更谨慎、更具代表性。《新编对相四言》是旧时一种图文对应的蒙学图书(类似于现在的看图识字),图中每件物品都与其右边的汉字相对应。此本共八页(16单页),388字,308图,现藏于美国哥伦比亚大学图书馆,大致为1506年后刊本。《新编对相四言》中的“儒”所戴就为四方帽,而幔笠与其形状近似,在两耳处有绳子拴系(图36),足见明代或者更准确地说16世纪初期汉族男子对此种冠饰的广泛佩戴。而与《道子墨宝》中男性所戴近似。在明代山西右玉宝宁寺水陆画中亦可见到汉人对此样式帽子的佩戴。可见,此种幔笠是流行于明代的帽式。

图35 (左)河北石家庄毗卢寺毗卢殿东南壁人物,(右)元代男立俑,陕西省西安市长安区韦曲街道办夏殿村出土,陕西省考古研究院藏

图36 新编对相四言 1506年后刊本 美国哥伦比亚大学图书馆藏

综上,《道子墨宝》中人物冠饰宋元明三朝特点皆具备,在具体细节表现上,粗看为宋,实则是明朝人的改良。从此角度来看,此套画册应是明代画家依据宋元底本而绘。

四、小结

综上,通过将《道子墨宝》中衣冠服饰、家具、器物等各种名物与不同时代可作标准器的传世画作及考古发掘的材料进行对比,我们发现《道子墨宝》所绘名物的年代特征南宋、元、明兼备(见表1),由此看来《道子墨宝》的完成上限应是明代,但是针对作品中多处名物元代才出现,并延续至后代的现象,由此可见作者在绘制这套册页时,是依据前人粉本完成,这套粉本为元人所绘,但是元人亦是参照更早的前辈,应为南宋人所绘画作而来。《道子墨宝》的作者在绘制这套作品时,接受并参照前辈画家们的结晶,却又在诸多细节处体现出他所生活年代的最新风尚,形成新的母题与图式,这又会继续影响后继者们的发挥。画家们一代代不断地学习并创新,留给世人们真实丰富的印记。

表1 《道子墨宝》名物考证

当然,此文只是从名物考证的层面对《道子墨宝》年代的判断,若要获得更细致准确的判断,还需要从作品的时代风格等其他方面开展更深入全面的考订。

注释:

① 笔者曾在2018年12月初于克利夫兰博物馆提看此套册页。在此对馆方亚洲部主任史明理博士Clarissa von Spee及馆员Katie Kilroy Blaser女士表示真诚的感谢。

② 午荣编《鲁班经匠家镜》,明万历年间(1573-1602)汇贤斋刻《平砂玉尺经》本。卷端题名:“新镌京板工师雕刻正式鲁班经匠家镜”。版心上题“鲁班经”,卷端下署:“北京提督工部御匠司司正午荣汇编,居匠所把总章严仝集,南京御匠司司承周言校正”。此书由建筑与家具两部分内容所组成,是一部建筑的营造法式和家具制造的经验总结。

③ 《前定录》旨在劝戒世人从善,在其自序中谓:“庶达识之士,知其不诬,而奔竟之徒,亦足以自警”。

④ 明应王殿重建于元延祐六年(1319年)。根据殿内南壁两次间上方题记可知殿内壁画由分属赵城、洪洞两县的北霍渠、南霍渠村民分别捐资绘制,完工时间为“昔大元岁次甲子泰定元年蕤宾月初一日(即公元1324年)”。